Programme international pour l'action sur le climat

L’Observateur annuel de l’action climatique : Aider les pays à progresser vers le zéro net

Abstract

L'Observateur de l'action climatique fait partie du volet diagnostic du Programme international pour l'action sur le climat (IPAC). Il vise à fournir un condensé de la progression des pays vers les objectifs climatiques et de son adéquation avec les objectifs de l'Accord de Paris, et ainsi aider les pays à prendre des décisions plus éclairées et permettre aux parties prenantes de mesurer les améliorations avec plus de précision. Avec le Tableau de bord de l'IPAC, l’Observateur participe aux efforts internationaux pour un suivi factuel des progrès vers le zéro net : 1) en passant en revue les principales tendances et évolutions et en mettant en évidence les domaines où une analyse plus poussée et une intervention politique sont nécessaires ; 2) en encourageant une plus grande harmonisation des indicateurs clés ; 3) en présentant des exemples de bonnes pratiques et de résultats obtenus en matière d'atténuation et d'adaptation au climat ; 4) en renforçant la transparence des politiques climatiques.

Préface

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a ravivé l'urgence de l'action climatique en août 2021 en démontrant que le lien entre les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine et la survenance d’événements extrêmes est sans équivoque. L’Accord de Paris et les répercussions de plus en plus visibles et dommageables du changement climatique ont créé un élan pour une action climatique plus efficace en faveur du climat. Si les récentes avancées en matière d'ambition climatique sont encourageantes, les pays demandent encore des outils pour suivre, coordonner et réaliser les ambitions climatiques qu'ils ont annoncées.

Face au besoin urgent de transformer les ambitions climatiques en actions et résultats concrets, l'OCDE s'appuie sur sa longue expérience des politiques relatives au climat pour renforcer sa contribution à l’atteinte des objectifs climatiques mondiaux. La contribution de l'OCDE à l'action climatique s'articule autour de cinq piliers : 1) soutenir les voies d’action pour atteindre le zéro net, 2) renforcer l'adaptation et accroître la résilience aux effets du climat, 3) mobiliser les financements, l'investissement et l'action des entreprises, 4) suivre et mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des ambitions climatiques, et 5) adopter des approches multilatérales et pluridisciplinaires pour renforcer la coopération. Ces piliers s'appuient sur l'atout majeur de l'OCDE, à savoir son approche intégrée qui mobilise l’ensemble du gouvernement pour soutenir l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles et faciliter la collaboration et l'apprentissage par les pairs afin de favoriser une action publique efficace et inclusive.

Le Programme international pour l'action sur le climat (IPAC) s’appuie sur les compétences pluridisciplinaires de l'OCDE pour fournir des outils concrets de suivi des performances climatiques par rapport aux engagements nationaux et aux trajectoires mondiales vers le zéro net. Il crée un espace d'échange de bonnes pratiques entre les pays afin d'encourager le dialogue et les actions pragmatiques que les pays peuvent entreprendre pour innover en vue d'atteindre les objectifs climatiques. L’Observateur de l’Action climatique fournit un cadre politique pour évaluer les progrès des pays ver le zéro net. Cette première itération de l’Observateur met en évidence les travaux méthodologiques en cours pour développer des indicateurs relatifs à cet objectif ainsi qu'une sélection de résultats préliminaires, d'autres résultats seront disponibles pour la COP 27.

Compte tenu des différences compréhensibles qui existent entre les pays en matière d'action climatique, l'IPAC offre un cadre intégré pour mesurer, améliorer et échanger sur la cohérence, la transparence et l'efficacité de l'action climatique mondiale, nationale et locale. Il fait partie du projet de l'OCDE sur le renforcement de la résilience climatique et économique dans la transition vers une économie bas carbone et complète les efforts de l'OCDE pour soutenir le processus climatique des Nations unies et le Groupe d'experts OCDE-AIE sur le changement climatique (CCXG). L'OCDE s'engage pleinement à contribuer à la mise en place d’une action coordonnée au niveau mondial, durable, ambitieuse et mesurable pour atteindre le zéro net. L'IPAC nous donne les outils pour tracer des voies d’action solides et collaboratives qui nous permettent de progresser vers nos ambitions climatiques mondiales.

Avant-Propos

Le Programme international pour l'action sur le climat (IPAC) a été établi en mai 2021 pour évaluer et soutenir la progression vers des émissions de gaz à effet de serre (GES) nettes zéro et une économie plus résiliente d'ici le milieu du siècle. Il fournit aux gouvernements des informations et des outils pour suivre, évaluer et renforcer l'efficacité de leurs mesures climatiques.

L'IPAC s'appuie sur la richesse des données internationales, indicateurs et travaux de recherche sur les dimensions environnementales, économiques, financières et sociales du changement climatique, disponibles auprès de l’OCDE, de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), de l'Agence de l'énergie nucléaire (AEN) et du Forum international des transports (FIT).

L’IPAC comporte quatre éléments interdépendants :

Le Tableau de bord de l’IPAC présente des indicateurs clés qui donnent un aperçu des actions des pays, de leurs progrès vers les objectifs climatiques et des trajectoires vers le zéro net. Il se présente comme une page web interactive comportant des outils de visualisation des données.

L’Observateur annuel de l’action climatique, qui s’appuie sur le Tableau de bord, fait le point sur la progression des pays vers leurs propres objectifs climatiques et leur alignement avec les objectifs de l’Accord de Paris. Il mettra aussi en évidence des exemples de bonnes pratiques et de résultats obtenus.

Les Notes par pays de l’IPAC, comprenant des conseils ciblés pour aider à élaborer de mesures d’atténuation et d’adaptation cohérentes, progressives, économiquement viables et socialement acceptables.

La Plateforme interactive de l’IPAC pour le dialogue et l’apprentissage mutuel entre pays, dont une première partie avec une sélection de bonnes pratiques politiques a été lancée lors de la réunion du Conseil de l'OCDE au niveau des ministres (MCM) en octobre 2021.

L'IPAC vise à fournir des conseils politiques ciblés et des indicateurs harmonisés au niveau international qui viennent compléter le cadre établi par la CCNUCC pour suivre les progrès des objectifs de l'Accord de Paris. À ce stade, il n'existe pas de cadre commun, convenu et méthodologiquement cohérent pour évaluer les progrès des pays vers les objectifs des contributions déterminées au niveau national (CDN).

L'IPAC met l’accent sur des indicateurs politiques qui sont solides et comparables au niveau international, qui vont au-delà des informations à fournir dans les rapports de transparence des pays, et qui permettraient ainsi de comprendre les efforts déployés par les différents pays tout en considérant leurs circonstances nationales. Ceci diffère des rapportages envisagés dans le cadre du système MNV (mesure, notification, vérification) de la CCNUCC et du cadre de transparence renforcée (ETF pour Enhanced Transparency Framework) de l'Accord de Paris, qui sont actuellement en phase de transition vers un nouveau système de rapportage consolidé.

L'IPAC et l'ETF auront des calendriers et des contributions différents. Le travail de l'IPAC sera annuel, à partir de 2021, pour tous les pays participants, par opposition à la nature biennale du rapportage sous l'ETF qui débutera en 2024 (Figure 1).

L’IPAC couvre tous les pays de l’OCDE et est ouvert aux économies partenaires (Afrique du Sud, Brésil, République populaire de Chine (ci-après "la Chine"), Inde, Indonésie), les six membres potentiels (Argentine, Brésil, Bulgarie, Croatie, Pérou, Roumanie) et les autres pays du G20 non membres de l’OCDE (Arabie saoudite, Fédération de Russie). Le tableau de bord de l’IPAC est basé sur des données publiées par des sources officielles ou autrement validées par les pays concernés.

L'IPAC fait partie intégrante de la stratégie de l'OCDE pour intégrer l'action climatique dans tous ses travaux et ainsi exploiter le charactère multidisciplinaire des activités de l'OCDE et son approche globale de l'économie. Cette stratégie comprend cinq piliers d'action. L'IPAC contribue à soutenir les voies vers la transition zéro net (pilier 1) et fournit un cadre de suivi et de mesure avec un large éventail de données et d'indicateurs de l’OCDE (pilier 4). L'IPAC contribue aussi aux travaux approfondis de l’OCDE sur l'adaptation et la résilience au changement climatique (pilier 2), sur le financement public et privé, l'investissement et l'action des entreprises en faveur du climat (pilier 3), et sur les approches multilatérales et multidisciplinaires pour renforcer la coopération et stimuler les progrès (pilier 5). Chacun des cinq piliers permet des avancées innovantes pour mieux mesurer, suivre, élaborer, mettre en œuvre et évaluer les politiques et ainsi renforcer l'action en faveur du climat.

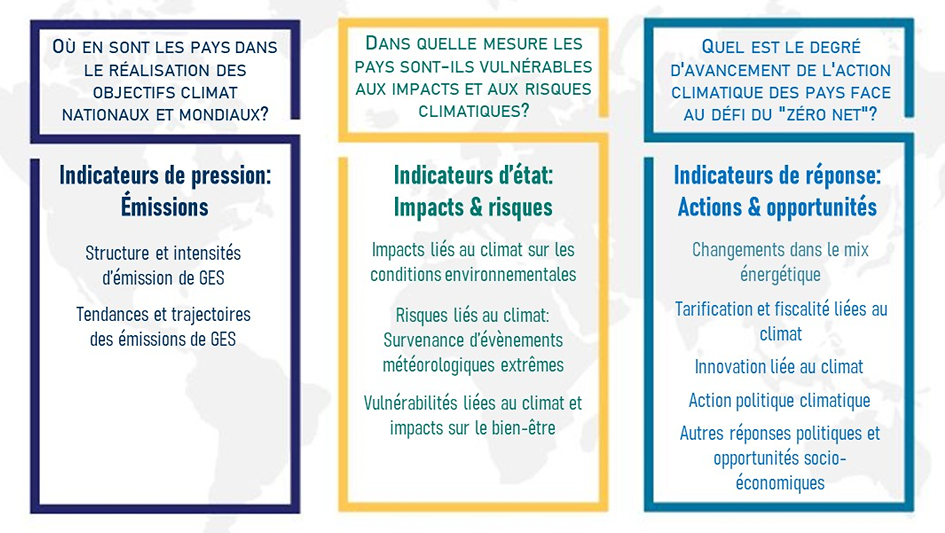

Champs couvert et indicateurs

L’Observateur apporte des éclairages essentiels sur l'action climatique s’apuyant sur le Tableau de bord d’indicateurs liés au climat de l’IPAC. Le cadre pour les indicateurs de l'IPAC utilise un modèle "pression-état-réponse" adapté. Il intègre les sujets couverts par les évaluations du GIEC et utilisés dans les cadres d'indicateurs de la Division statistique des Nations unies (DSNU) et de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU). Le choix des indicateurs est validé en fonction de certains critères : les indicateurs doivent être pertinents pour les politiques et utiles pour les utilisateurs, ainsi que solides sur le plan analytique et mesurables. Avec le Tableau de bord de l'IPAC, l’Observateur complète et soutient les cadres de surveillance de la CNUCC et de l’Accord de Paris :

en passant en revue les principales tendances et évolutions, et en mettant en évidence les domaines où une analyse plus poussée et une intervention politique sont nécessaires ;

en encourageant une plus grande harmonisation des indicateurs clés, permettant ainsi de mieux comprendre les efforts des pays pour tenir les engagements internationaux ;

en encourageant l’action climatique par la mise en évidence et la présentation d’exemples de bonnes pratiques ;

en renforçant la transparence des politiques climatiques et la capacité à rendre des comptes sur ces politiques, et en aidant ainsi les pays à prendre des décisions mieux éclairées et permettre aux parties prenantes de mesurer les améliorations avec plus de précision.

L’Observateur se structure autour de trois domaines de suivi étayés par des indicateurs correspondants: les émissions (1), les impacts et les risques (2) et les actions et opportunités (3).

Domaine de suivi "Émissions" : Suivre les tendances en matière d'émissions de GES est au cœur de l'action climatique des pays et est essentiel pour mesurer les progrès accomplis vers les objectifs nationaux. Les indicateurs liés aux émissions reflètent à la fois la pression directe sur le climat et les résultats de l'action politique. Compte tenu de l'hétérogénéité des objectifs nationaux, la visualisation de la trajectoire des émissions vers l'objectif de l'Accord de Paris, à savoir la neutralité climatique d'ici 2050, est également essentielle pour guider l'action politique et combler le fossé entre les engagements à long terme et les actions concrètes à court terme.

Domaine de suivi "Impacts et risques" : L'évaluation des impacts, des risques et de la vulnérabilité liés au climat est essentielle pour identifier les besoins d'adaptation et orienter les mesures d'adaptation. Une attention particulière est accordée aux impacts météorologiques, tels que les anomalies de température et les événements météorologiques extrêmes.

Domaine de suivi "Actions et opportunités" : Les politiques climatiques sont nécessaires pour inciter efficacement les entreprises et les ménages à modifier leur comportement de manière à réduire les émissions. Ce domaine de suivi se penche sur des aspects clés de l'action, tels que l'innovation, la tarification et la taxation liées au climat, les budgets et les dépenses climatiques. Suivre les réponses politiques au défi que pose le zéro net permet d’alimenter le volet diagnostic de l'IPAC qui formulera des conseils politiques ciblés sur la voie à suivre par chaque pays pour atteindre la neutralité climatique.

Messages clé

Où en sont les pays dans la réalisation des objectifs climat nationaux et mondiaux?

De plus en plus de pays annoncent leur engagement en faveur du zéro net, mais les promesses et les résultats obtenus à ce jour ne sont pas à la hauteur des ambitions de l'Accord de Paris. Les promesses actuelles, même si elles étaient tenus avec succès, laisseraient encore environ 22 milliards de tonnes d'émissions mondiales CO2 en 2050 (AIE, 2021a) (Jeudy-Hugo, Lo Re and Falduto, 2021). Seules 7,5 % de réductions supplémentaires des GES sont attendues au cours de cette décennie, alors qu’il faudrait 55 % pour aligner les efforts d'atténuation mondiaux sur l'objectif de 1,5 °C. La poursuite de cette tendance correspondrait à une augmentation de la température d'environ 2,1 °C en 2100. Les intensités d’émission par unité de PIB et par habitant ont baissé depuis 2005 dans la plupart des pays de l'OCDE, ce qui révèle un fort découplage général de la croissance économique. Toutefois, de nouveaux gains d'efficacité en matière d'intensité énergétique ne suffiront pas à mettre les émissions sur la voie des objectifs zéro net - des changements transformateurs des systèmes d’énergie et de production sont nécessaires pour s'attaquer aux principaux moteurs des émissions. L'IPAC contribue aux efforts internationaux pour suivre les progrès des pays en développant une méthodologie commune pour mesurer la distance par rapport aux objectifs nationaux et pour suivre les trajectoires d'émission vers le zéro net.

Dans quelle mesure les pays sont-ils vulnérables aux impacts et aux risques climatiques ?

L'urgence climatique est associée à des risques socio-économiques majeurs qui pourraient avoir des impacts négatifs profonds sur le bien-être. Le dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) prévient qu' "à 2°C de réchauffement de la planète, les extrêmes de chaleur atteindraient plus souvent des seuils de tolérance critiques pour l'agriculture et la santé" (IPCC, 2021)a, en plus d'autres impacts. Les estimations suggèrent un impact mondial sur le produit intérieur brut de 11 % par rapport à la tendance de base antérieure dans le cas d'une augmentation de la température de 2°C, et jusqu'à 18 % si aucune mesure d'atténuation n'est prise (World Economic Forum, 2021). Au cours de 50 années, une catastrophe liée à un risque météorologique, climatique ou hydrique s'est produite chaque jour en moyenne, tuant 115 personnes et causant 202 millions de dollars de pertes quotidiennes (Jeudy-Hugo, Lo Re and Falduto, 2021). Les indicateurs à venir de l'IPAC sur les risques naturels et les inégalités socio-économiques liés au climat aideront à mesurer et à évaluer les principaux impacts du changement climatique. Le suivi des niveaux de risque et de vulnérabilité des pays est essentiel pour orienter les politiques d'adaptation et protéger les populations fortement exposées aux menaces liées au climat.

Quel est le degré d'avancement de l'action climatique des pays en réponse au défi du "zéro net" ?

La progression mondiale vers le zéro net repose sur un mix d’actions politiques qui permettent des réformes structurelles profondes et transforment les défis associés à la transition en opportunités. L'action en faveur du climat doit être renforcée dans tous les cinq domaines transversaux étudiés :

Passer de politiques climatiques fragmentées (et souvent mal alignées) à une gouvernance intégrée multi-niveaux pour le climat. La plupart des gouvernements n'ont pas encore concrétisé leurs CDN. Ces dernières années, 31 pays ont élaboré des stratégies de mise en œuvre et des feuilles de route nationales pour soutenir leurs objectifs à long terme (Jeudy-Hugo, Lo Re et Falduto, 2021). Ces plans doivent soutenir l'action climatique infranationale, en tenant compte des spécificités régionales : les zones métropolitaines sont responsables de 70 % des émissions de CO2 liées à l'énergie, tandis que les émissions par habitant sont les plus élevées dans les régions reculées.

Le soutien à l'innovation est insuffisant. Les pays doivent donner un sérieux coup de pouce à l'innovation si l'on veut parvenir à une transition vers le zéro net. Les efforts doivent s'appuyer sur l'augmentation encourageante du nombre de brevets, de marques déposées et de start-ups vertes liés au climat dans la région de l'OCDE : la part des inventions de grande valeur en matière d'atténuation du changement climatique dans l'ensemble des technologies est passée de 4 % au début des années 1990 à plus de 9 % ces dernières années ; la proportion de marques déposées pour les biens et services liés au climat a presque quadruplé en Europe ; et les investissements mondiaux en capital-risque dans les start-ups liées au climat sont passés de 5 milliards de dollars en 2010 à 30 milliards de dollars en 2020. Les dépenses de recherche, de conception et de développement (RD&D), bien qu'en hausse dans la plupart des pays couverts, restent toutefois insatisfaisantes, sachant que près de 50 % des réductions d'émissions de CO2 dans le scénario "zéro net" de l'AIE proviennent de technologies actuellement au stade de la démonstration ou du prototype.

Le potentiel de la tarification du carbone est largement inutilisé. La moitié de toutes les émissions de CO2 liées à l’utilisation d’énergie dans les économies du G20 sont tarifées en 2021, contre 37 % en 2018. Malgré ce progrès bienvenu, la portée de la tarification continue de varier d'un secteur à l'autre et le prix du carbone a peu évolué dans les pays où les taux étaient relativement bas en 2018. Dans le même temps, la part des taxes liées au climat continue de diminuer dans l'OCDE. L'efficacité de ces mesures fondées sur le marché est entravée par le maintien du soutien aux combustibles fossiles : les pays de l'OCDE et les économies partenaires ont apporté un soutien de 183 milliards USD aux combustibles fossiles en 2020.

Il est urgent d'augmenter les dépenses publiques et les financements en faveur du climat. En dépit de bonnes pratiques appréciables visant à coupler la relance post COVID-19 avec l'action climatique, les progrès en matière de transition vers le zéro net sont généralement insuffisants : à ce jour, seuls 21,5 % des financements de relance ont soutenu l'agenda climatique. Le manque d'harmonisation des mesures de relance avec les objectifs climatiques peut entraîner des coûts économiques à plus long terme, tant en termes d'actifs abandonnés que d'augmentation des coûts liés au climat ou à d'autres impacts environnementaux.

Il faut débloquer les opportunités socio-économiques chez soi et à l’étranger. Les gouvernements s'efforcent de transformer le défi du changement climatique en opportunités, reconnaissant que l’action en faveur du climat contribue à une croissance résiliente et inclusive. Le commerce mondial des biens environnementaux présente une de ces opportunités ; il a augmenté de 53 % entre 2007 et 2019 - soit une croissance annuelle moyenne de 4 %. Bien qu'en hausse, seulement 27 % de l'aide publique au développement cible l'action climatique d’une façon ou d’une autre, ce qui est insuffisant pour soutenir l'objectif de l’Accord de Paris. Il faut des financements plus ciblés pour les pays et régions particulièrement vulnérables, tels que les pays à vocation extractive.

Où en sont les pays dans la réalisation des objectifs climat nationaux et mondiaux?

Fixer des objectifs et les rendre opérationnels est au cœur d'une action climatique efficace. Si les objectifs climatiques doivent être atteints au niveau mondial, les objectifs à long terme et intermédiaires ainsi que les mesures permettant de les atteindre sont fixés par les gouvernements au niveau national. Dans le cadre de l'accord de Paris, 191 pays couvrant plus de 90 % des émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie et aux processus industriels ont soumis leurs contributions déterminées au niveau national (CDN) à la CCNUCC, avec différents niveaux d'ambition.

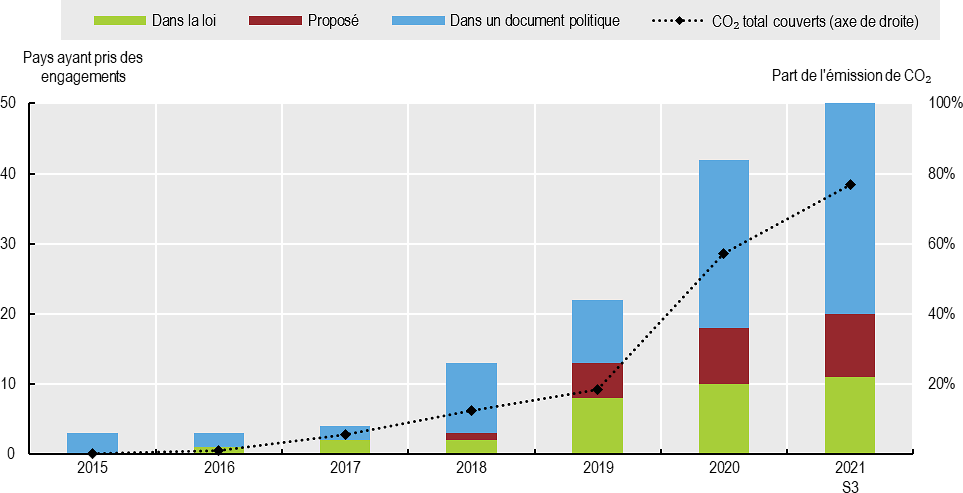

Le nombre de pays, d’autorités infranationales et d’entreprises qui promettent de réduire leurs émissions de GES à zéro net est en augmentation. Au 1er octobre 2021, 62 pays et l’Union Européenne avaient adopté des objectifs zéro net inscrits dans une loi, une proposition de loi ou un document politique (Jeudy-Hugo, Lo Re and Falduto, 2021). Ces objectifs couvrent environ 65 % des émissions mondiales de CO2. De nombreux autres pays envisagent des objectifs similaires et plus de 4 500 acteurs non étatiques ont rejoint la campagne «Objectif zéro »(Race to Zero). Dans l'Accord de Paris, les pays ont convenu de "parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre dans la seconde moitié du siècle". Une majorité des pays actuellement couverts par l'IPAC ont un plan zéro net inscrit dans une loi, une proposition de loi ou un document politique (Figure 3).

Note : Dans la loi = un engagement net zéro a été approuvé par le parlement et est juridiquement contraignant. Proposé = un engagement net-zéro a été proposé au parlement pour être voté en tant que loi. Dans un document politique = un engagement net-zéro a été proposé mais n'a pas de statut juridiquement contraignant.

Source: AIE (2021), World Energy Outlook 2021.

Malgré le nombre croissant de promesses, les engagements actuels définis dans les CDN des pays ne sont pas suffisants pour atteindre l’objectif zéro net à long terme de l'Accord de Paris. Selon le World Energy Outlook 2021 de l’AIE, les politiques actuelles et les promesses annoncées (y compris les CDN), même si elles étaient mises en œuvre, ne permettraient pas d'atteindre la réduction nécessaire des émissions de CO2 liées à l'énergie. La réalisation intégrale de ces promesses comblerait moins de 20 % de l'écart total entre le scénario des politiques établies (Stated Policies Scenario - STEPS), qui reflète les dispositions politiques actuelles, et le scénario d'émissions zéro net d'ici 2050 (NZE). Il en résulte un "écart d'ambition" de 12 Gt entre le scénario des engagements annoncés (Announced Pledges Scenario - APS) et le NZE en 2030. Les pays doivent donc aller au-delà au-delà de leurs engagements actuels pour être en mesure de parvenir à des émissions zéro net d'ici 2050 (Figure 4) (AIE, 2020).

Note : Le scénario "émissions nettes zéro d'ici à 2050" (ENZ) définit une voie étroite mais réalisable pour que le secteur énergétique mondial atteigne des émissions nettes de CO2 nulles d'ici à 2050. Le scénario des promesses annoncées (SPA) suppose que tous les engagements climatiques pris par les gouvernements du monde entier, y compris les contributions déterminées au niveau national (CDN) et les objectifs zéro net à plus long terme, seront respectés intégralement et dans les délais. Le scénario des politiques déclarées (SPD) reflète les paramètres politiques actuels sur la base d'une évaluation secteur par secteur des politiques spécifiques en place, ainsi que de celles qui ont été annoncées par les gouvernements du monde entier. Le SPD est basé sur les politiques en vigueur et fournit donc un baromètre utile de la force et de l'impact de ces politiques dans le temps. Le scénario de développement durable (SDD), comme le ENZ, permet d'atteindre les principaux objectifs de développement durable des Nations unies en matière d'énergie, à savoir l'accès universel à l'énergie et des améliorations majeures de la qualité de l'air, et de parvenir à des émissions mondiales nettes nulles d'ici 2070 (de nombreux pays et régions atteignant le zéro net bien plus tôt).

Source : AIE (2021), World Energy Outlook 2021.

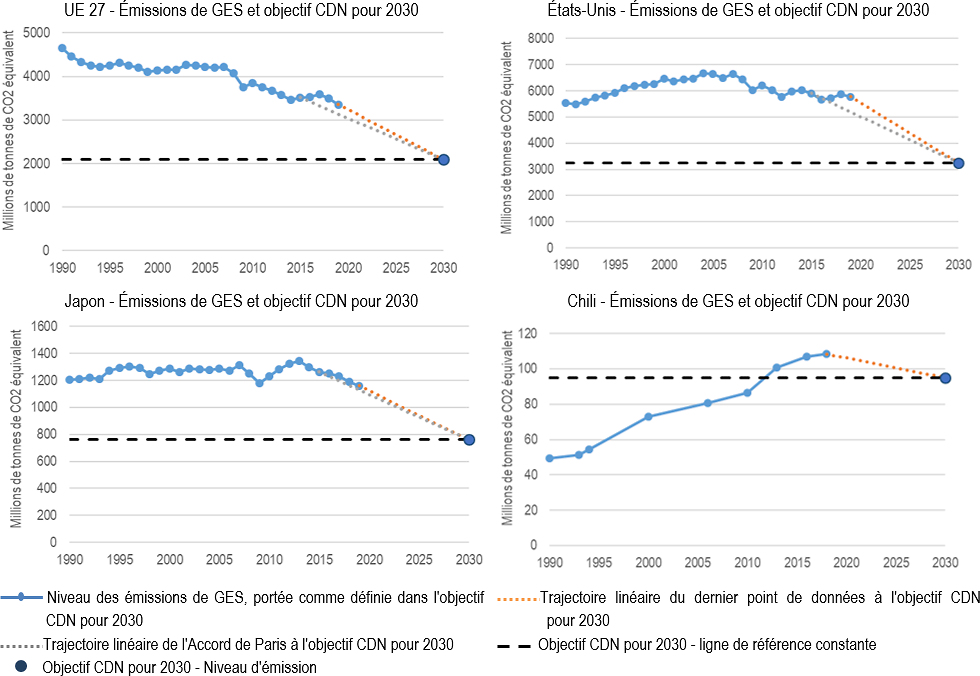

Des efforts considérables devront être déployés au niveau national pour atteindre les objectifs intermédiaires d’cic 2030 (Figure 5). Certains grands émetteurs comme le Japon, les États-Unis et l'UE sont encore loin de leurs objectifs pour 2030. Ils s'en rapprochent toutefois progressivement, bien qu'à des rythmes différents. En revanche, dans de nombreuses économies émergentes comme le Brésil, la Chine, la Russie et le Mexique, les émissions continuent d'augmenter et n'ont pas encore atteint le pic prévu. Dans l'ensemble, pour atteindre les objectifs intermédiaires, les pays devront, au cours des dix prochaines années, réduire leurs émissions ou freiner leur augmentation dans des proportions bien plus importantes que celles qu'ils ont connues au cours des trente dernières années (Jeudy-Hugo, Lo Re and Falduto, 2021).

Note : Calculs préliminaires. Les informations sur la portée des contributions déterminées au niveau national (CDN) et les objectifs d'émissions de GES ont été compilées par le Secrétariat de l'OCDE à partir des documents officiels sur les CDN tels que soumis à la CCNUCC. Les trajectoires linéaires vers les objectifs des CDN, indiquées en pointillés, sont présentées à titre d'illustration et ne représentent pas les tendances réelles des émissions. Les compensations provenant de crédits internationaux peuvent être incluses dans les objectifs des pays. Le Japon et le Chili ont l'intention d'inclure des compensations provenant de crédits internationaux pour atteindre l'objectif. Les États-Unis n'ont pas l'intention d'utiliser des compensations pour atteindre l'objectif, mais se réservent le droit de le faire. L'objectif de l'UE doit être atteint sans compensation.

Source : CCNUCC (2021), Soumissions 2021 des inventaires nationaux ; les CDN proviennent du registre des CDN de la CCNUCC..

L'hétérogénéité des objectifs nationaux représente un défi pour suivre, mesurer et comparer les efforts des pays.

Pour relever ce défis, l'IPAC élabore une méthodologie commune pour mesurer la distance par rapport aux objectifs, en tenant compte des formulations des objectifs nationaux propres à chaque pays et des circonstances nationales du pays. Les travaux comprennent le développement de sous-indicateurs qui donnent des informations complémentaires sur la tendance des émissions, y compris l'écart annuel par rapport à l'objectif, et la distance par rapport à l'objectif considérant les conditions du pays. Les sous-indicateurs suivront le niveau de détail des objectifs nationaux officiels, y compris les ventilations par gaz et par secteur.

L'IPAC examine les engagements zéro net et les trajectoires d'émissions à long terme. En suivant une approche similaire, des sous-indicateurs sur la distance vers la neutralité des GES seront développés pour les pays qui poursuivent l'objectif zéro net. La visualisation de la trajectoire des émissions vers la neutralité des GES est essentielle pour guider l'action politique et combler l'écart entre les engagements à long terme et les actions concrètes à court terme.

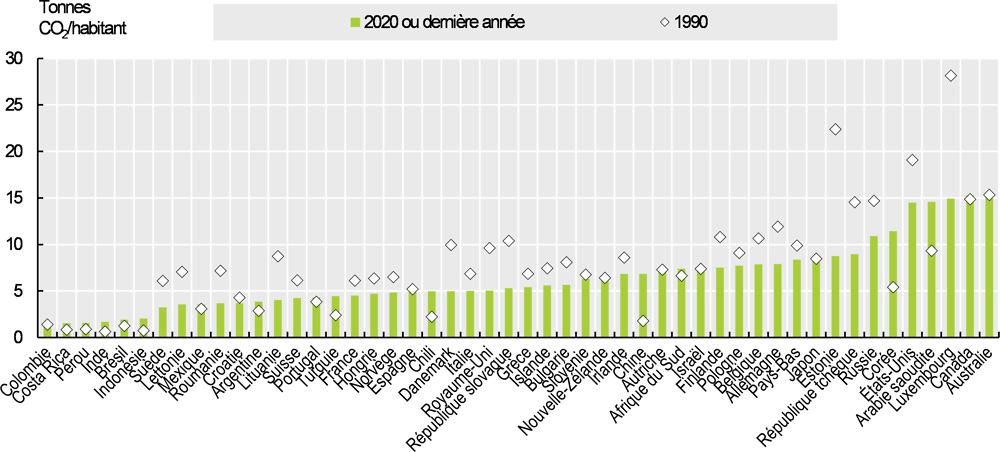

Les émissions mondiales de GES ont été multipliées par 1,5 depuis 1990, sous l'effet de la croissance économique et de l'augmentation de la consommation d'énergie fossile dans les pays en développement (OCDE, 2021a). Les émissions des pays de l'OCDE ont atteint un pic en 2007 et ont progressivement diminué au cours des 12 dernières années (-12 %), en partie en raison d'un ralentissement de l'activité économique à la suite de la crise économique de 2008, mais aussi grâce au renforcement des politiques climatiques et au changement des modes de consommation d'énergie. L'intensité des émissions par unité de PIB et par habitant a diminué depuis 2005 dans la plupart des pays de l'OCDE, ce qui révèle un fort découplage général avec la croissance économique (Figure 6). Toutefois, de nouveaux gains en matière d'efficacité énergétique ne suffiront pas à mettre les émissions sur la voie pour atteindre les objectifs zéro net - des changements transformateurs dans les systèmes énergétiques et de production sont nécessaires pour s'attaquer aux principaux moteurs des émissions.

Source: OCDE, « Air et climat : Émissions de gaz à effet de serre par source», Statistiques de l'OCDE sur l'environnement (base de données), https://doi.org/10.1787/data-00598-fr

Les émissions de dioxyde de carbone provenant de la combustion d’énergies fossiles et de biomasse déterminent la tendance générale des émissions de GES. Cette source d'émissions représente environ 90 % des émissions totales de CO2 et deux tiers des émissions totales de GES (OCDE, 2021a). Les émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie ont atteint un niveau record de 33,5 milliards de tonnes en 2018 pour ensuite rester relativement stables à 34,2 GtCO2eq en 2019. Les données pour 2020 indiquent une baisse sans précédent de 5,8 % des émissions alors que la pandémie de COVID-19 a fait chuter la demande d'énergie. En 2021, les émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie devraient rebondir et augmenter de 4,8 %, à mesure que la demande de charbon, de pétrole et de gaz augmentera avec la reprise économique (AIE, 2021b).

Depuis 1990, les émissions de CO2 liées à l'énergie ont augmenté plus lentement dans les pays de l'OCDE en tant que groupe que dans le reste du monde. Aujourd'hui, les pays de l'OCDE émettent environ 35 % des émissions mondiales de CO2 liées à la consommation d'énergie, contre plus de 50 % en 1990. Par habitant, les pays de l'OCDE émettent toujours beaucoup plus de CO2 que la plupart des autres régions du monde, avec 8,3 tonnes de CO2 émises par habitant en moyenne dans les pays de l'OCDE en 2019, contre 4,4 tonnes dans le reste du monde.

Source: OCDE (2021), IPAC (base de données).

Une image plus nuancée apparaît lorsque les émissions sont considérées du point de vue de la demande finale. L'empreinte carbone des pays de l'OCDE, qui tient compte de tout le carbone émis dans le monde pour satisfaire la demande finale intérieure, est généralement plus élevée que les émissions provenant de la production intérieure. Cela s'explique par le fait que les pays de l'OCDE ont de plus en plus sous-traité la production de biens de consommation à d'autres pays. Cette externalisation peut accroître les pressions sur l'environnement mondial si des techniques moins efficaces sur le plan énergétique sont utilisées

La structure sectorielle d'un pays est l'un des principaux facteurs qui déterminent où et comment les émissions sont générées (Figure 8). Si, dans tous les pays, la combustion d’énergies fossiles et de biomasse est de loin la principale source d'émissions de GES, la répartition des émissions par secteur source varie. La part des émissions provenant de la production d'électricité est par exemple considérablement plus importante dans des pays comme le Japon, la Corée et la Pologne qu'en France, en Suisse ou en Irlande, en raison de leur forte dépendance des combustibles fossiles pour la production d'électricité (OCDE, 2021b). Les autres sources principales d'émissions sont les industries manufacturières, le transport et le secteur résidentiel. L'agriculture et l'élevage sont une source importante d'émissions non énergétiques, notamment dans des pays comme l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Les émissions provenant des procédés de fabrication, comme par exemple la production de ciment, d'acier et de plastiques, sont une préoccupation majeure dans les pays spécialisés dans ces secteurs (OCDE, 2021b).

Note: Émissions de GES hors utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie UTCATF.

Source: OCDE (2021), « Air et climat : Émissions de gaz à effet de serre par source », Statistiques de l'OCDE sur l'environnement (base de données), https://doi.org/10.1787/data-00594-fr

Si le dioxyde de carbone est le principal gaz à effet de serre émis dans tous les secteurs, l'impact des émissions de méthane et d'oxyde nitreux est significatif. Les émissions de méthane sont aujourd'hui la deuxième cause de réchauffement de la planète. Le récent sixième rapport d'évaluation du GIEC a souligné que des réductions rapides et durables de ces émissions sont essentielles pour limiter le réchauffement sur le court terme (GIEC, 2021a). Avec le bétail et les déchets, le secteur de l'énergie est l'une des plus grandes sources d'émissions de méthane : les émissions totales en 2020 représentaient près de 10 % de toutes les émissions de GES du secteur de l'énergie (AIE, 2021c). L'agriculture, les processus de combustion et l'industrie sont les principales sources d'émissions d’oxyde nitreux.

La part du secteur AFAT dans les émissions mondiales de GES, qui est estimée à près de 23 % par le GIEC, devrait augmenter en raison de la croissance des émissions de l'agriculture et du fait que d'autres secteurs trouvent des solutions pour atténuer les émissions. Le secteur AFAT est également appelé à jouer un rôle clé dans la séquestration du carbone, contribuant ainsi au passage au zéro net.

À l'heure actuelle, les efforts politiques sont relativement limités en ce qui concerne les émissions autres que le CO2 et consistent principalement à verser des paiements aux agriculteurs pour qu'ils adoptent des pratiques plutôt qu’à utiliser des instruments plus efficaces fondés sur le marché. Parmi les initiatives intéressantes, citons le projet de la Nouvelle-Zélande de tarifer les émissions dans l'agriculture d'ici 2025, en s'appuyant sur une étude de faisabilité, au niveau des exploitations pour le bétail et de l'industrie pour les engrais; le fonds de réduction des émissions en Australie; les systèmes de compensation du carbone en Amérique du Nord; les programmes de reboisement en Irlande ou en Chine; le programme de crédit préférentiel au Brésil; et des initiatives de recherche et de développement dans de nombreux pays.

Les gouvernements devront redoubler d'efforts pour atteindre leurs objectifs qui sont de plus en plus ambitieux et veiller à ce que le secteur AFAT contribue efficacement à l'atténuation des émissions de GES sans nuire à la sécurité alimentaire et aux autres objectifs politiques.

Dans quelle mesure les pays sont-ils vulnérables aux impacts et aux risques climatiques ?

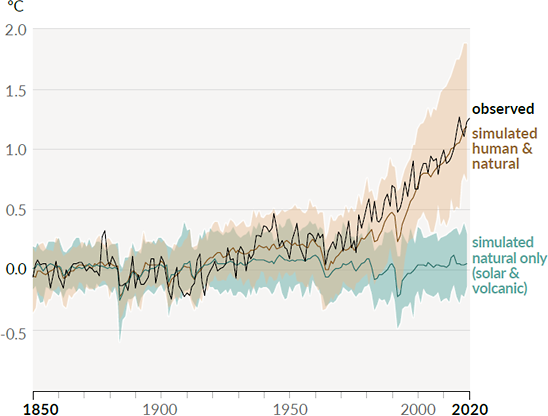

Le système climatique s’altère sous l'influence de l'homme à travers les émissions anthropiques de GES. Selon le rapport du GIEC, "il est sans équivoque que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, l'océan et les terres". En 2019, les concentrations atmosphériques de CO2 étaient plus élevées que jamais depuis au moins 2 millions d'années (confiance élevée), et les concentrations de CH4 et de N2O étaient plus élevées que jamais depuis au moins 800 000 ans (confiance très élevée) (GIEC, 2021b). La température à la surface du globe a augmenté plus rapidement depuis 1970 que pendant toute autre période de 50 ans au cours des 2000 dernières années au moins (confiance élevée).

Historique de l'évolution de la température mondiale et causes du réchauffement récent

Changements de la température à la surface du globe au cours des 170 dernières années (ligne noire) par rapport à 1850-1900 et en moyenne annuelle, comparés aux simulations des modèles climatiques CMIP6 de la réponse thermique aux facteurs humains et naturels (marron), et aux seuls facteurs naturels (activité solaire et volcanique, vert). Les lignes colorées pleines indiquent la moyenne multi-modèle, et les nuances colorées indiquent la gamme très probable des simulations.

Source: GIEC (2021), AR6 WG1 SPM

Au-delà de leurs impacts sur les écosystèmes, cette évolution des températures a aussi un impact physiologique de grande ampleur sur les humains. Elle entraîne par exemple des décès prématurés et des handicaps, en particulier dans les zones urbaines où la population urbaine est touchée de manière disproportionnée en raison de l'effet d'îlot de chaleur urbain (Tuholske, et al., 2021). Selon un rapport de l'OMS, "le nombre de personnes exposées aux vagues de chaleur a augmenté d'environ 125 millions entre 2000 et 2016" et les épisodes de canicule isolés peuvent entraîner une surmortalité importante (OMS, 2018). L'OMS a indiqué qu' "on estime que 70 000 personnes sont mortes en Europe lors d'un événement survenu entre juin et août en 2003, tandis qu'on estime que 56 000 personnes sont mortes lors d'une vague de chaleur de 44 jours en Russie en 2010". En outre, le rapport mondial de surmortalité a changé de -0,51 point de pourcentage pour les températures froides et a augmenté de 0,21 point de pourcentage pour les températures chaudes, ce qui indique que les changements anthropiques du système climatique modifient l'équilibre entre une mortalité excessive liée au froid et une mortalité excessive liée à la chaleur (Zhao, et al., 2021).

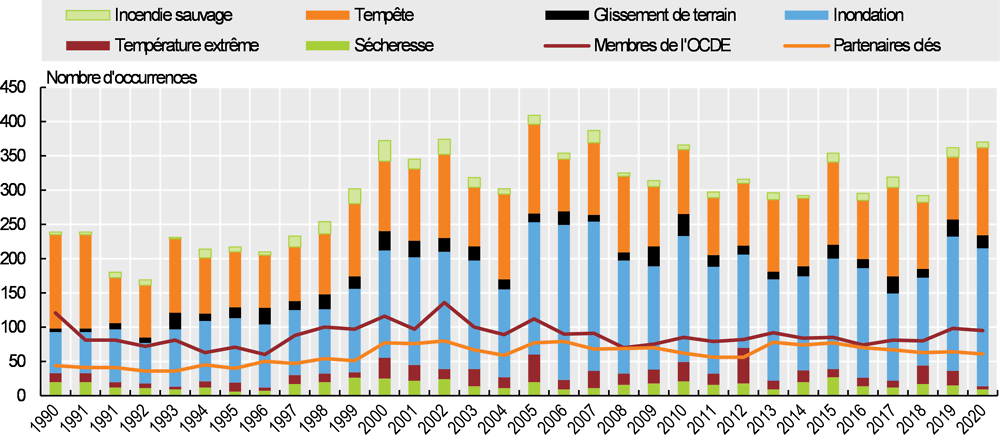

Les pays seront confrontés à des risques climatiques de plus en plus fréquents et intenses, qui seront d'autant plus graves que le niveau de réchauffement sera élevé. L'augmentation de la température provoque d'autres modifications de l'environnement, telles que des changements au niveau de l'humidité et de la sécheresse, des vents, de la neige et de la glace, des zones côtières et des océans - chacun de ces changements comportant des risques associés. Il s'agit notamment de l'augmentation de la fréquence des vagues de chaleur et des sécheresses simultanées à l'échelle mondiale (confiance élevée), des incendies dans certaines régions de tous les continents habités (confiance moyenne) et des inondations aggravées dans certaines régions (confiance moyenne) (GIEC, 2021b).

Note: Dans le monde entier, l'occurrence des inondations a augmenté de manière significative au cours des trente dernières années et continue de le faire. Les températures extrêmes et les épidémies ont connu une augmentation vers le début des années 2000, les sécheresses et les incendies de forêt ont suivi un schéma cyclique de hausse et de baisse, et les tempêtes et les glissements de terrain sont restés constants sur cette période. Dans l'ensemble, le nombre total d'occurrences de ces événements est resté à peu près constant dans les pays de l'OCDE et les économies partenaires ; en revanche, on a constaté une augmentation rapide ailleurs dans le monde.

Source: OCDE (2021), Calculs de l’OCDE basés sir des données extraites de EM-DAT, CRED / UCLouvain, Bruxelles, Belgique.

Ces effets conjugués pourraient avoir un impact négatif considérable sur les perspectives économiques mondiales et contribuer aux inégalités socio-économiques. Le Forum économique mondial cite des estimations de pertes de PIB à l'échelle mondiale pouvant atteindre 18 % si aucune mesure d'atténuation n'est prise (augmentation de 3,2 °C) et 11 % si l'augmentation est limitée à 2°C (World Economic Forum, 2021). Toutes les populations seront touchées, mais elles ne le seront pas de la même manière. Les risques climatiques dépendront de l'ampleur du changement climatique, de la localisation des personnes et des biens, et de la mesure dans laquelle les sociétés et les écosystèmes sont capables de s'adapter à un climat changeant. L'ampleur du défi de l'adaptation est la plus grande pour les pays en développement, où les ressources et la capacité à répondre aux risques climatiques sont les plus clairement limitées.

L'IPAC développe les nouveaux indicateurs suivants sur les risques naturels liés au climat, l'exposition et les inégalités socio-économiques:

les risques liés au climat (températures extrêmes, précipitations extrêmes, sécheresse, feux de forêt, vent);

les catastrophes liées au climat (occurrence, pertes humaines, pertes économiques directes et indirectes);

l'exposition des personnes, des biens produits et des actifs naturels à ces risques;

l'inégalité socio-économique dans l'exposition des groupes vulnérables aux risques liés au climat, caractérisée par l'âge, le sexe, l'éducation, la profession, l'emploi, le statut d'immigrant et la propriété du logement.

Le projet de l'OCDE sur la géographie du bien-être environnemental vise à mieux comprendre la répartition des différents groupes de population et la qualité de leur environnement local. Une analyse préliminaire pour sept pays (Argentine, Australie, Royaume-Uni, France, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et États-Unis) a montré des différences entre certaines caractéristiques de la population (voir page 10 sur https://www.oecd.org/environment/brochure-gender-and-environmental-statistics.pdf).

Pour renforcer la résilience aux impacts du changement climatique, les pays ont fait de l'adaptation une priorité nationale en adoptant largement des stratégies (NAS) et des plans (PAN) nationaux d'adaptation. Presque tous les pays de l'OCDE ont mis en place soit des NAS, soit des PAN, soit les deux. Plusieurs pays de l'OCDE, comme le Royaume-Uni et la France, ont déjà publié leur deuxième PAN. Au niveau infranational, certaines villes adoptent leurs propres stratégies et plans. Par exemple, Milan (Italie), dans son plan d'adaptation 2020, profite de la sortie de crise pour remettre en question les caractéristiques et les attentes fondamentales de la ville et de son échelle, ainsi que les besoins d'un bien-être accru.

Cependant, les pays rencontrent des difficultés pour mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de leurs politiques nationales d'adaptation. Seuls quelques pays ont développé un ensemble élaboré d'indicateurs nationaux d'adaptation (par exemple, le Royaume-Uni et l'Allemagne). Lorsqu'ils existent, leur utilisation est limitée en raison de la disponibilité des données et des difficultés liées à l'agrégation entre les secteurs et les niveaux de notification. Au Royaume-Uni, par exemple, le comité sur le changement climatique a élaboré un cadre d'indicateurs pour évaluer les tendances en matière de mesures d'adaptation et d'impacts, avec un ensemble de plus de 130 indicateurs classés selon les principaux chapitres du programme national d'adaptation britannique. La majorité de ces indicateurs figurent sur une "liste de souhaits" parce que les données ne sont pas disponibles actuellement ou que les séries chronologiques sont considérées comme trop courtes pour être significatives.

Il est de plus en plus reconnu que les synergies entre les actions d'adaptation et d'atténuation pourraient être mieux exploitées. Leur identification peut favoriser l'élaboration de mesures politiques et de mécanismes de financement qui se renforcent mutuellement. Il existe des possibilités de mettre en œuvre des actions climatiques qui présentent à la fois des avantages en termes d'adaptation et d'atténuation dans différents secteurs, notamment la foresterie, l'agriculture et la gestion des terres, la gestion de l'eau et la planification urbaine. Par exemple, la restauration des forêts ou des mangroves peut augmenter la capacité de stockage du carbone, tout en réduisant l'exposition et la vulnérabilité aux risques liés au climat, tels que les ondes de tempête côtières ou les glissements de terrain.

En même temps, il y a des arbitrages à faire non seulement entre les objectifs d'atténuation et d'adaptation, mais aussi avec d'autres objectifs environnementaux. Ces arbitrages découlent de la complexité et de la diversité de ces liens à travers les échelles géographiques. Ils doivent être bien compris et gérés. Par exemple, si les barrages hydroélectriques contribuent à atténuer le changement climatique en fournissant une source d'énergie propre, ils peuvent exacerber les conséquences de la variabilité climatique pour les communautés situées en aval des barrages.

Quel est le degré d'avancement de l'action climatique des pays en réponse au défi du "zéro net" ?

Aucun instrument politique unique n'est suffisant pour une action climatique efficace qui requiert un ensemble complet de mesures, englobant différents instruments politiques conçus et mis en œuvre de manière coordonnée pour permettre d'exploiter les synergies et de gérer les arbitrages inhérents à l'action climatique.

Les pays diffèrent dans la manière dont ils organisent leurs efforts d'atténuation. Ces différences reflètent les interactions complexes entre les ambitions climatiques des pays, les conditions préexistantes, les contraintes politiques et les préférences sociales. Cependant, ils ont tous concentré leurs efforts sur cinq grands domaines d'action en faveur du climat :

Favoriser l'action climatique par une gouvernance intégrée et multi niveaux

Stimuler l'innovation pour une montée en puissance des technologies propres

Tarifer et taxer le carbone de manière efficace

Alimenter l'action climatique par des budgets verts et des dépenses vertes

Transformer les risques en opportunités pour le bénéfice de tous.

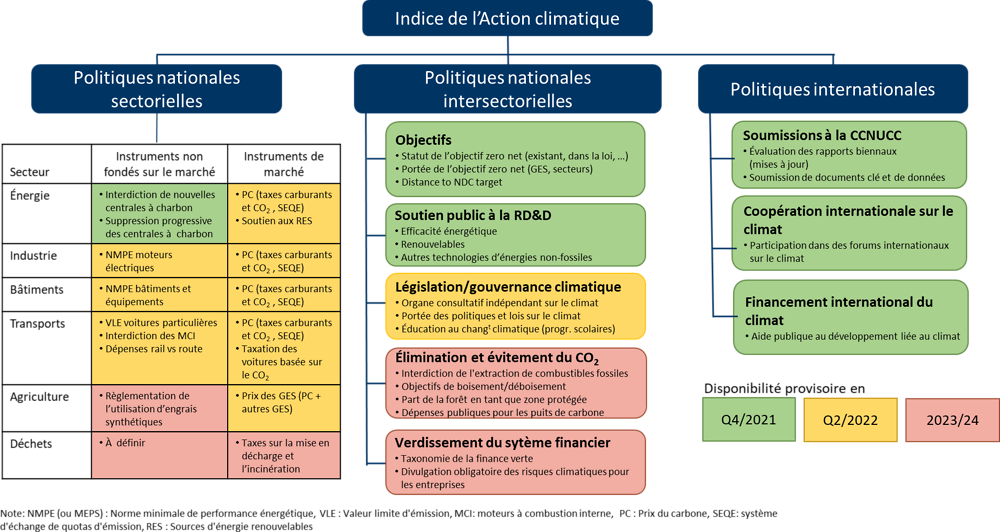

L'indice de l’action climatique (IAC) est l'un des indicateurs innovants du tableau de bord de l'IPAC. Il vise à évaluer les actions et les politiques concernant le climat des pays de manière aussi complète que possible afin de soutenir les efforts des pays pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. Il permet aux pays de suivre les progression de leurs politiques climatiques et de comparer les actions politiques entre pays et au sein d'un même pays. L'IAC est également conçu pour se prêter à des analyses statistiques et économétriques, permettant une évaluation solide de l'efficacité des politiques climatiques.

Suivant l'approche de l'indice de rigueur des politiques de l'environnement de l'OCDE, l'IAC se concentre sur l'action politique concrète des pays (objective, quantifiable). L'IAC n'inclut pas les résultats des politqiues ni les perceptions subjectives des politiques ou des actions. Par exemple, l'indice inclurait les dépenses publiques de RD&D des pays en matière de technologies "vertes", mais pas le nombre de brevets déposés par les inventeurs du pays, qui est un résultat de la politique.

L'IAC est un indicateur composite qui évalue un large éventail de domaines de la politique climatique (Figure 11). Il couvre trois blocs constitutifs que sont les politiques sectorielles nationales, les politiques intersectorielles nationales et les politiques internationales. Il couvre les politiques dans les principaux secteurs émetteurs et distingue entre les politiques fondées sur le marché et celles qui ne le sont pas. Au sein de chaque bloc, l'IAC couvre un certain nombre de modules différents avec différents indicateurs. Les données proviennent de l'OCDE et de ses agences sœurs (AIE, FIT, AEN) ainsi que de sources de données externes reconnues et validées.

L'IAC fait l’objet d’un travail en cours et sera enrichi au fur et à mesure que de nouvelles données seront disponibles. Les premiers résultats de l'IAC devraient être prêts au premier trimestre 2022. Un document de travail avec une première série d'indicateurs et une méthodologie détaillée sera publiée avant la COP27.

Source: IPAC (2021), document du Groupe technique d’experts.

Favoriser l'action climatique par une gouvernance intégrée et multi-niveaux

Les gouvernements ont un rôle clé à jouer dans la transition vers le zéro net. Ils déterminent l'ambition et fournissent des plans crédibles pour atteindre les objectifs climatiques, ce qui renforce la confiance des investisseurs, de l'industrie et de la société civile. Les objectifs climatiques doivent être intégrés dans tous les domaines et à tous les niveaux de gouvernement. Un effort concerté de l'ensemble du gouvernement est nécessaire pour établir un diagnostic, une cartographie et une évaluation des instruments de la politique climatique et des cadres politiques sous-jacents pour soutenir la transition. Les gouvernements sont également responsables du fondement même de l'action climatique : la mise en pratique des objectifs à long terme. Plusieurs pays ont élaboré des feuilles de route et des stratégies de mise en œuvre de la décarbonation pour soutenir leurs objectifs à long terme. Certains les ont complétées par des plans sectoriels nationaux spécifiques, tels que les plans nationaux pour l'énergie et le climat. L'expérience du Royaume-Uni, par exemple, montre qu'un organe d'experts indépendants peut fournir la base factuelle nécessaire pour éclairer la fixation des objectifs, les processus de révision et les décisions politiques visant à mettre en œuvre la loi sur le changement climatique (Encadré 3).

La loi sur le changement climatique (2008) a établi un cadre très complet pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique dans tout le pays. Son approbation a bénéficié d'un large consensus entre les partis et d'un engagement fort de la société civile. Cette loi était la première de ce type dans le monde.

La loi fixe un objectif d'émission à long terme et exige l'identification d'objectifs intermédiaires, exprimés sous forme de budgets carbone quinquennaux juridiquement contraignants. Elle oblige également le gouvernement à publier tous les cinq ans une évaluation des risques liés au changement climatique et à élaborer un programme national d'adaptation.

En 2019, l'objectif principal de la loi a été modifié pour refléter l'ambition zéro net du gouvernement. À l'origine, la loi engageait le Royaume-Uni à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 80 % d'ici 2050, par rapport aux niveaux de 1990. En 2021, le gouvernement a adopté le sixième budget carbone (2033-37) visant à réduire les émissions (y compris les émissions de l'aviation et du transport maritime internationaux) de 78 % d'ici 2035. Il s'agit du premier budget carbone plaçant le Royaume-Uni sur la voie du zéro net.

Les budgets carbone doivent être établis sur la base des avis d'un organe d'experts indépendants - le Comité sur le changement climatique (CCC). Ce comité rend compte des progrès réalisés au Parlement. Son mandat s'étend au-delà des élections parlementaires.

La loi établit un équilibre entre la primauté du gouvernement et du parlement dans la prise de décisions et le recours à des conseillers indépendants pour interpréter la science et les preuves.

Source: Adapté de Jeudy-Hugo, S., L. Lo Re and C. Falduto (2021), "Understanding countries’ net-zero emissions targets", OECD/IEA Climate Change Expert Group Papers, No. 2021/03, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/8d25a20c-en.

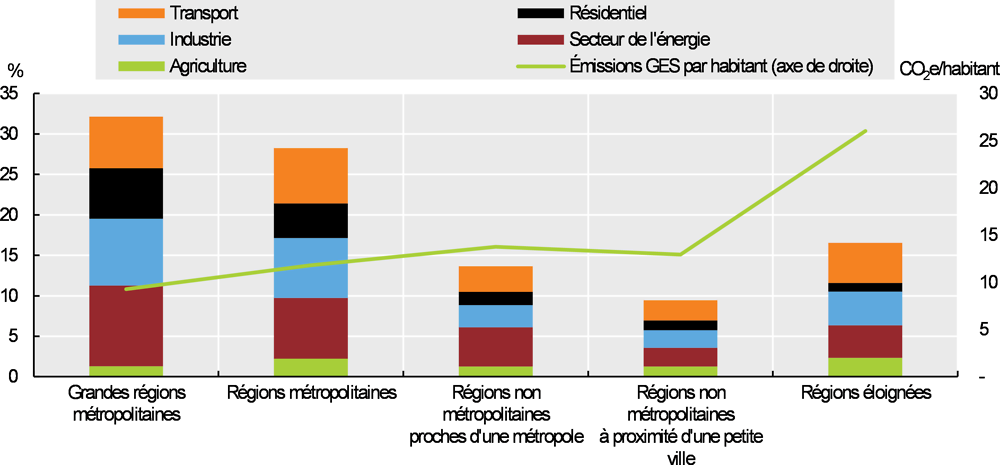

La transition doit être une responsabilité partagée entre tous les niveaux de gouvernement. Si le défi climatique est un phénomène mondial, ses impacts sont territorialement différents. La variation régionale des émissions à l'intérieur d'un pays est plus importante qu'entre les pays et il existe de grandes variations dans les émissions liées à l'agriculture, à la production d'électricité et à l'industrie (voir section 1) (OCDE, 2021c). La capacité des gouvernements infranationaux à y répondre est également différente. Les régions et les villes sont déjà à l'avant-garde de la mise en œuvre de mesures ambitieuses pour atténuer le changement climatique et s'y adapter (Encadré 4). Elles sont responsables de 55 % des dépenses publiques et de 64 % des investissements publics destinés à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique. De nombreuses villes et régions ont adopté des objectifs et des mesures de neutralité climatique plus ambitieux que ceux de leurs gouvernements nationaux. Mais si elles agissent seules, leur plein potentiel reste inexploité. On estime que les collectivités locales ont le pouvoir direct de réduire jusqu'à un tiers des émissions de GES dans leurs villes, les deux tiers restants dépendant des gouvernements nationaux et des gouvernements des États ou de la coordination entre les différents niveaux de gouvernement (Matsumoto, T., et al., 2019).

La crise du COVID-19 a accéléré le passage à un nouveau paradigme urbain de villes inclusives, vertes et intelligentes. Au niveau des villes, un nombre croissant d'initiatives et d'investissements de relance verte ont vu le jour, avec un accent particulier sur la mobilité urbaine durable.

Pendant les confinements, la plupart des villes ont connu une baisse significative du trafic et une réduction de la pollution atmosphérique et des émissions de CO2. Les niveaux mondiaux de dioxyde d'azote, un polluant lié aux voitures, ont atteint un niveau bas record. Malgré un rebond brutal à la levée des confinements, l'expérience a motivé les dirigeants des villes à poursuivre une mobilité urbaine plus durable. Dans le cadre du mouvement d'urbanisme tactique, les villes ont fait de la promotion du vélo l'une des options privilégiées pour la période post-confinement. S'orientant vers des stratégies à plus long terme, les villes investissent désormais dans des infrastructures de mobilité active, dans l'amélioration de la sécurité et de l'accessibilité des transports publics et dans des options à faible émission, telles que les véhicules et scooters électriques.

Par exemple, la maire de Paris, en France, a annoncé que 50 kilomètres (30 miles) de voies normalement utilisées par les voitures seraient réservés aux vélos. Medellín, en Colombie, prévoit d'étendre les pistes cyclables de près de 50 % d'ici trois ans et de plus que doubler le nombre de lignes de transport public interconnectées d'ici 2030. La ville travaille à la mise à disposition de 50 000 vélos électriques que les habitants pourront louer à bas prix et à l'électrification de tous les transports en commun d'ici la fin de la décennie. Séoul, en Corée, continuera d'être à l'avant-garde des options de mobilité verte intelligente en déployant des véhicules sans conducteur, des livraisons de marchandises par des robots et des parkings intelligents.

Source : Adapté de OCDE (2020), Cities policy responses, https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/cities-policy-responses-fd1053ff/#endnotea0z88

Les régions métropolitaines et rurales seront confrontées à des défis spécifiques, qui nécessiteront des politiques urbaines et rurales ciblées. À l'échelle mondiale, les villes représentent plus de 50 % de la population mondiale, deux tiers de la demande énergétique et plus de 70 % des émissions de CO2 liées à l'énergie. Ces parts devraient augmenter considérablement au cours des prochaines décennies si aucune mesure décisive n'est prise (AIE, 2021a). Si les régions métropolitaines sont les plus émettrices, les émissions par habitant liées à la production sont les plus élevées dans les régions éloignées (Figure 12). Les régions rurales, qui couvrent environ 80 % du territoire des pays de l'OCDE (OCDE, 2020), abritent une biodiversité et des écosystèmes nécessaires à notre vie et de plus en plus menacés. Le verdissement des politiques et des budgets des gouvernements infranationaux, tant du point de vue des dépenses que des recettes, est une ligne de conduite essentielle, d'autant plus que les co-bénéfices en termes de bien-être se manifestent souvent au niveau local et peuvent dépasser les coûts de l'action climatique.

Note: Pays de l’OCDE, Roumanie et Bulgarie. Hors émissions de l’utilisation des terres et des changements d’affectation des terres.

Source: OCDE (2021), OECD Regional Outlook 2021: Addressing COVID-19 and Moving to Net Zero Greenhouse Gas Emissions, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/17017efe-en.

Stimuler l'innovation pour une montée en puissance des technologies propres

L'innovation permet d'élargir progressivement l'éventail des options technologiques bas carbone à disposition des gouvernements et du secteur privé. Dans le secteur de l'électricité, ces options comprennent la prochaine génération de technologies de production d'électricité renouvelable, l'énergie nucléaire et le captage et le stockage de carbone (CSC), ainsi que les technologies de stockage de l'énergie et les technologies de réseau intelligent. Dans le secteur des transports, de nouveaux véhicules bas carbone sont développés, y compris des véhicules fonctionnant à l'électricité, aux piles à l'hydrogène, au gaz comprimé ou liquéfié, et aux biocarburants. Dans le secteur du bâtiment, des matériaux de construction avancés et des appareils ménagers à haut rendement énergétique sont mis au point et les technologies existantes sont améliorées. Le secteur industriel doit passer à des combustibles alternatifs et à plus faible teneur en carbone pour la produire, fabriquer des matériaux plus efficaces et déployer les meilleures technologies disponibles, y compris le CSC (OCDE, 2015a).

Sans une accélération majeure de l'innovation dans le domaine des énergies propres, il ne sera pas possible de parvenir à des émissions zéro nettes d'ici à 2050. Selon l'AIE, si elles sont correctement déployées, les technologies disponibles sur le marché aujourd'hui sont suffisantes pour assurer la quasi-totalité des réductions d'émissions requises d'ici à 2030. Toutefois, pour parvenir à des émissions zéro nettes, il faudra généraliser, après 2030, l'utilisation de technologies qui sont encore en cours de développement aujourd'hui. En 2050, près de 50 % des réductions d'émissions de CO2 dans le scénario "zéro net" de l'AIE proviennent de technologies actuellement au stade de la démonstration ou du prototype. Cette part est encore plus élevée dans des secteurs tels que l'industrie lourde et le transport longue distance. Des efforts d'innovation majeurs sont indispensables au cours de cette décennie pour que les technologies nécessaires pour des émissions zéro nettes atteignent les marchés le plus rapidement possible (AIE, 2021a).

L'énergie nucléaire est la principale source de production d'électricité non émettrice dans les pays de l'OCDE et la deuxième source après l'hydroélectricité dans le monde. La capacité nucléaire existante permet de déplacer 1,6 gigatonne d'émissions de dioxyde de carbone par an et a déplacé 66 gigatonnes de dioxyde de carbone depuis 1971, soit l'équivalent de deux années d'émissions mondiales (NEA, 2020). L'exploitation à long terme du parc existant peut continuer à apporter une contribution pour les décennies à venir.

Une vague d'innovations nucléaires à court et moyen terme est susceptible d'ouvrir de nouvelles perspectives avec des réacteurs modulaires avancés et de petite taille, ainsi que des systèmes d'énergie nucléaire hybrides, pour atteindre de nouveaux marchés et applications. Ces innovations comprennent le couplage sectoriel, la production combinée de chaleur et d'électricité pour l'industrie lourde et l'extraction de ressources, la production d'hydrogène et de carburant synthétique, le dessalement et les applications hors réseau.

L'analyse de la NEA (à venir) identifie la contribution potentielle de l'énergie nucléaire à la capacité d'énergie propre et aux réductions d'émissions vers zéro net d'ici 2050. La capacité nucléaire installée résultant de l'exploitation à long terme, des nouvelles constructions à grande échelle utilisant les technologies nucléaires existantes, des petits réacteurs modulaires, de l'énergie nucléaire hybride et des systèmes à hydrogène pourrait atteindre 1160 gigawatts électriques d'ici 2050, conformément aux voies de décarbonation pour le 1,5°C étudiées par le GIEC. D'ici à 2050, l'énergie nucléaire pourrait remplacer 5 gigatonnes d'émissions de dioxyde de carbone par an, soit plus que les émissions annuelles de l'ensemble de l'économie américaine actuelle.

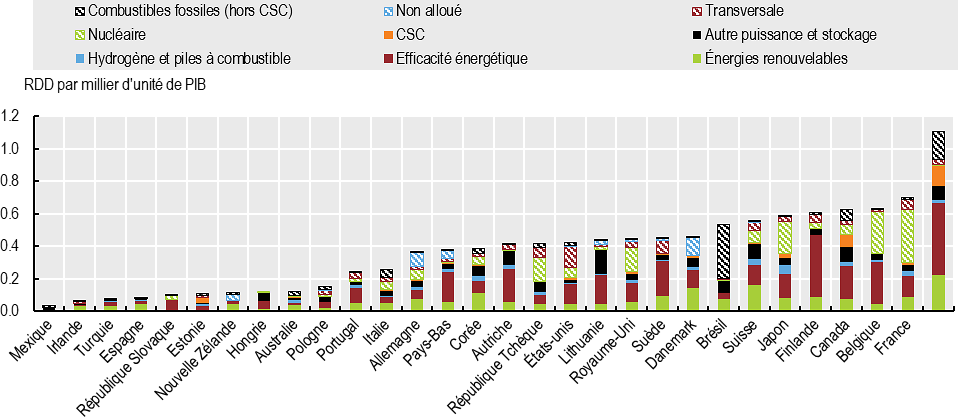

Les dépenses publiques totales de RD&D en matière d'énergie bas carbone ont augmenté dans la plupart des pays au cours des cinq dernières années. Les États-Unis sont les premiers à dépenser dans des technologies telles que les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et le captage et le stockage du carbone (CSC) ; et le Japon est celui qui dépense le plus dans les technologies de l'hydrogène et des piles à combustible. Plusieurs autres pays ont sensiblement augmenté leurs dépenses dans les technologies bas carbone ; par exemple, la République tchèque et la Belgique ont plus que doublé leurs budgets dans le domaine de l'efficacité énergétique au cours des cinq dernières années.

La Norvège dépense le plus par unité de PIB et, comme la Finlande, sa catégorie de dépenses la plus importante est celle des technologies d'efficacité énergétique. Viennent ensuite les énergies renouvelables, qui comptent comme la plus grande catégorie de dépenses seulement en Suisse, au Danemark et en Corée, qui font partie des pays qui dépensent les plus en termes relatifs. Plusieurs pays, comme la République tchèque, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, ont considérablement augmenté leurs dépenses par PIB au cours des cinq dernières années (Figure 13).

Note : CSC = captage et stockage du carbone.

Source: AIE (2021), Energy technology RD&D budgets (base de données), https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/energy-technology-rd-and-d-budget-database-2.

Les pays de l'OCDE représentent la grande majorité des brevets mondiaux sur les technologies d'atténuation du changement climatique. La part des inventions de grande valeur dans le domaine de l'atténuation du changement climatique (dont la protection a été demandée dans au moins deux juridictions) dans l'ensemble des technologies est passée d'environ 4 % au début des années 1990 à plus de 9 % ces dernières années (OCDE, 2021a). Parmi les technologies sélectionnées, l'augmentation des inventions déposées depuis 1990 a été plus marquée pour le transport routier et le stockage de l'énergie. Les technologies de production d'énergie renouvelable ont connu la croissance la plus rapide jusqu'en 2011, pour ensuite décliner (OCDE, 2021a) (Figure 14). Si les données sur les brevets sont informatives sur la production de nouvelles innovations, elles n'indiquent pas si la technologie protégée par le brevet est effectivement utilisée par son propriétaire. Les données sur les dépôts de marques peuvent utilement compléter les données sur les brevets en se concentrant sur la phase de commercialisation des innovations.

Source: OCDE (2021), « Brevets technologiques liés à l'environnement : Développement technologique par pays des inventeurs », Statistiques de l'OCDE sur l'environnement (base de données), https://doi.org/10.1787/data-00760-fr

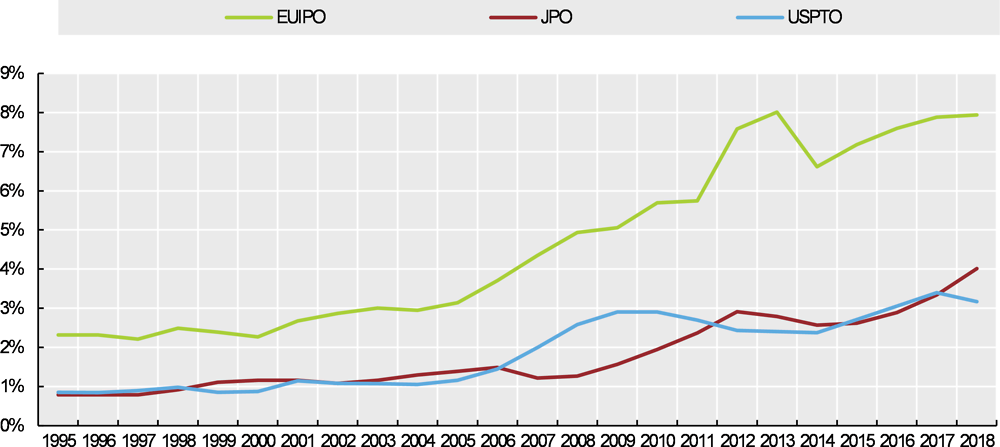

La proportion de marques déposées de produits et services liés au climat a augmenté de manière significative au cours des deux dernières décennies. Cette proportion a triplé aux États-Unis et au Japon (de 1 % à 3 %) et a presque quadruplé en Europe (de 2 à 8 %). Il est intéressant de noter que la baisse observée dans les brevets liés au climat depuis 2012 dure beaucoup moins longtemps en ce qui concerne les marques, et qu'elle est repartie à la hausse dans les dernières années disponibles. Cela suggère que les entreprises ont en partie réorienté leurs activités de la R&D vers la diffusion et la commercialisation. Il est essentiel d'accélérer la diffusion des technologies disponibles pour parvenir à réduire les émissions de carbone à moyen terme, mais à long terme, il est également important de développer de nouvelles technologies de pointe qui ne sont pas encore sur le marché. Une question importante pour les politiques est donc de savoir comment accélérer davantage la diffusion des technologies bas carbone existantes, tout en relançant l'innovation bas carbone dans les technologies de pointe.

Note: Les données sur les dépôts de marques concernent les marques enregistrées auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), de l'Office japonais des brevets (JPO) et de l'Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO). Si les données relatives aux brevets renseignent sur la production de nouvelles innovations, elles n'indiquent pas si la technologie protégée par le brevet est effectivement utilisée par son propriétaire. Les données sur les dépôts de marques peuvent utilement compléter les données sur les brevets en se concentrant sur la phase de commercialisation des innovations.

Source: OCDE (2021) à venir

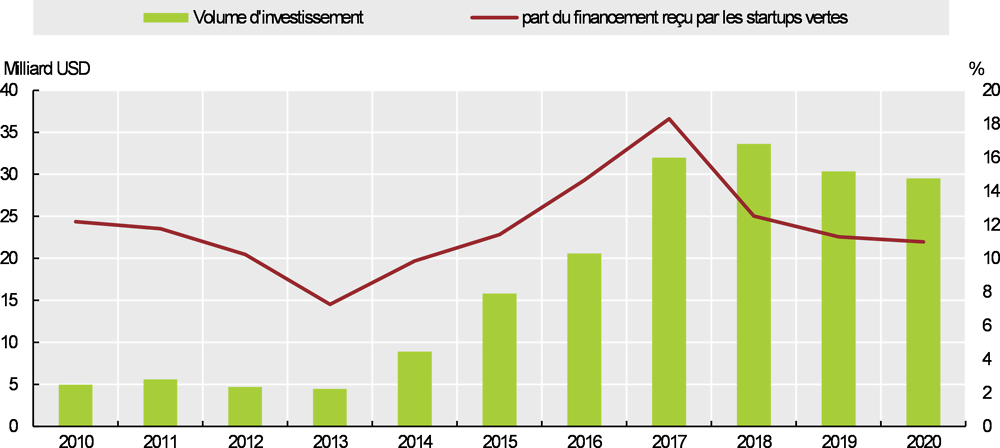

Surveiller les progrès dans le développement des start-ups "vertes" permet de suivre les investissements privés ciblant les nouvelles entreprises engagées dans les secteurs et activités liés au climat. Les investissements mondiaux en capital-risque (CR) dans les start-ups liées au climat ont connu une forte augmentation au cours de la dernière décennie, passant de 5 milliards USD en 2010 à 30 milliards USD en 2020. Cependant, après un pic en 2018, l'investissement mondial en capital-risque dans les start-ups vertes a diminué au cours des deux dernières années. Entre 2010 et 2020, la part du financement total du capital-risque allant aux start-ups liées au climat n'a pas beaucoup changé (12 % en 2010, 11 % en 2020), mais a connu des fluctuations importantes, avec un pic à 18 % en 2017 (Figure 16).

Source: OCDE (2021) à venir

Les cas des Pays-Bas illustre la force d'une approche qui associe un engagement fort en faveur de l'augmentation des prix du carbone à un soutien technologique ambitieux. Ces deux piliers peuvent se renforcer mutuellement, car une trajectoire claire d'augmentation des prix du carbone permet de justifier l'investissement dans les technologies bas carbone. Dans le même temps, le cas des Pays-Bas démontre l'omniprésence des dispositions relatives à la compétitivité et le compromis entre les réductions d'émissions à court terme et les changements technologiques à plus long terme.

Outre la tarification du carbone, la stratégie de décarbonisation des Pays-Bas vise à soutenir l'adoption de technologies à faible émission de carbone, en mettant l'accent sur le déploiement rentable de technologies matures (par exemple, l'électricité renouvelable) et radicalement nouvelles (par exemple, l'hydrogène) par le biais de programmes de subventions et d'incitations fiscales pour les entreprises. Le principal instrument est le régime d'incitation à la transition énergétique durable (SDE++), qui subventionne les coûts supplémentaires liés à l'adoption d'une technologie bas carbone. Cet instrument est alloué aux demandeurs dans l'ordre croissant des besoins en subventions par tonne de réduction de CO2. Bien que ce mode d'allocation soit économiquement efficace et garantisse une décarbonisation au moindre coût à court terme, il favorise les technologies proches du marché au détriment d'alternatives plus radicales qui en sont encore à un stade précoce de développement, comme l'hydrogène vert.

L'analyse de l'ensemble des politiques néerlandaises de soutien à la technologie appelle à une approche équilibrée qui soutient à la fois les technologies émergentes et les technologies matures. Les Pays-Bas soutiennent la R&D principalement par le biais de crédits d'impôt généraux et de la boîte d'innovation, qui sont neutres sur le plan technologique mais qui, par construction, bénéficient surtout aux technologies les plus proches du marché. Les options pour soutenir les technologies émergentes comprennent l'organisation d'appels d'offres séparés selon le niveau de préparation technologique pour les instruments de déploiement, et la combinaison d'un soutien horizontal à la R&D avec un soutien ciblé aux technologies émergentes.

Source : OCDE (2021), Policies for a Carbon-Neutral Industry in the Netherlands, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/6813bf38-en.

Mettre en place une tarification et une taxation efficaces du carbone

La tarification du carbone est un élément essentiel de la politique d'atténuation du changement climatique. La tarification du CO2 et de l'énergie reste l'outil le plus efficace d'un point de vue économique pour infléchir la direction des émissions de carbone au niveau mondial et créer des conditions favorables à la mobilisation des financements et des investissements privés nécessaires pour atteindre les objectifs d'atténuation au niveau mondial. La fiscalité liée au climat peut améliorer la qualité de l'environnement en utilisant des signaux de prix pour modifier les investissements et les comportements. Les taxes sur des assiettes fiscales telles que l'exploitation forestière, les produits de la sylviculture et le changement d'affectation des terres peuvent, quant à elles, contribuer à préserver les puits de carbone planétaires et encourager la séquestration du carbone (OCDE, 2021a). Alors que les taxes sur le carbone fixent le prix mais pas la quantité des réductions d'émissions, les systèmes d'échange de droits d'émission fixent la quantité ciblée mais pas le prix des quotas d'émission. Le système de plafonnement et d'échange offre une plus grande certitude quant aux résultats environnementaux (OCDE, 2015a).

La tarification du carbone a connu une progression notable, bien qu'inégale, depuis 2018 : la moitié des émissions de CO2 liées à la consommation d'énergie dans les économies du G20 sont tarifées en 2021, contre 37 % en 2018. L'augmentation de la couverture est la plus importante pour les systèmes d'échange de quotas d'émission, le nouveau système national chinois d'échange de quotas d'émission pour le secteur de l'électricité en étant le principal moteur. Dans le même temps, la couverture continue de varier considérablement d'un secteur à l'autre. Dans l'ensemble des pays du G20, le taux de carbone effectif moyen a augmenté pour atteindre 19 euros, soit une hausse d'environ 2 euros depuis 2018. Il y a cependant eu peu de changement dans les pays où les taux étaient relativement bas en 2018.

Source:OCDE, "Environmental policy: Effective carbon rates", Statistiques de l'OCDE sur l'environnement (base de données), https://doi.org/10.1787/108c55c1-en.

Dans la plupart des pays, les taux effectifs du carbone (TEC) dans le secteur du transport routier sont plus élevés que dans les autres secteurs. Environ 53 % des émissions du transport routier sont déjà tarifées au-dessus de 60 EUR/tCO2 et environ 24 % sont tarifées au-dessus de 120 EUR/tCO2. Les RCE sont particulièrement faibles dans les secteurs de l'électricité et de l'industrie. Dans le secteur résidentiel et commercial, on observe une grande hétérogénéité, une poignée de pays fixant le prix d'une part importante des émissions de carbone à plus de 60 EUR/tCO2, mais les prix du carbone étant très bas dans d'autres pays (OCDE, 2021a).

Jusqu'en 2016, la politique en matière de changement climatique était principalement pilotée par des initiatives provinciales. Le Cadre pancanadien sur la croissance propre et le changement climatique de 2016 (CPC) représente la première fois depuis 2002 que des mesures concrètes visant à élaborer une stratégie à l'échelle nationale ont abouti. Le CPC vise à réduire les émissions de 30 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030, conformément à l'objectif que le Canada a fixé dans sa contribution déterminée au niveau national dans le cadre de l'Accord de Paris.

La tarification du carbone est un des piliers du CPC. Les autres piliers comprennent des mesures d'atténuation complémentaires dans tous les secteurs, l'adaptation et la résilience climatique, ainsi que les technologies propres, l'innovation et les emplois.

Une forme de tarification du carbone s'applique à l'échelle du pays selon une approche de référence. Depuis 2018, les provinces et les territoires doivent mettre en œuvre leur propre système de tarification du carbone. Ce système peut prendre la forme soit d'une taxe carbone, soit d'un système de plafonnement et d'échange, soit de programmes d'échange de crédits pour les grands émetteurs, soit d'une approche hybride. Les systèmes de tarification du carbone doivent être considérés comme équivalents à la référence par les autorités fédérales. Pour les systèmes de plafonnement et d'échange, par exemple, le point de référence exige : premièrement, un objectif de réduction des émissions en 2030 égal ou supérieur à l'objectif de réduction de 30 % du Canada ; et deuxièmement, des plafonds d'émissions annuels progressivement plus stricts au moins jusqu'en 2022.

Pour toute juridiction qui ne dispose pas d'un système aligné sur le point de référence, un filet de sécurité fédéral de tarification du carbone s'applique sous la forme d'une taxe sur le carburant. Les recettes directes demeurent dans la juridiction d'où elles proviennent ou y sont retournées. Le prix minimum en vertu du point de référence fédéral a été fixé à 10 CAD par tonne de dioxyde de carbone (CO2) en 2018, augmentant de 10 CAD par an pour atteindre 50 CAD par tonne en 2022.

Le plan climat 2020 "Un environnement sain et une économie saine" propose de nouvelles augmentations annuelles du prix du carbone du filet de sécurité national de 15 CAD par tonne de CO2 de 2023 à 2030, portant le prix par tonne à 170 CAD en 2030. Ce prix correspond à peu près au point médian de la fourchette de prix (81 à 239 CAD) que le Bureau du budget du Parlement a estimé nécessaire pour que le Canada respecte les engagements de Paris.

Grâce au CPC, plusieurs systèmes de tarification du carbone coexistent au Canada. À la fin de 2020, une taxe sur le carbone était en place en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest, et un système de plafonnement et d'échange s'appliquait en Nouvelle-Écosse et au Québec. Le système de tarification du carbone du filet de sécurité national s'appliquait, en tout ou en partie, dans les autres juridictions.

Source: OCDE (2017), Examens environnementaux de l'OCDE : Canada 2017, Examens environnementaux de l'OCDE, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264283244-fr; OCDE (2021), Études économiques de l'OCDE : Canada 2021, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/55949ebb-fr.

Le recours aux taxes liées au climat varie selon les pays. Dans la zone OCDE, les taxes liées au changement climatique ont permis de lever 793 milliards USD en 2019, ce qui représente la majorité des recettes fiscales liées à l'environnement (90 %). Cette part est restée relativement inchangée depuis 2000. La majeure partie des recettes provenant des taxes visant le changement climatique provient de la taxation de l'énergie (77 %), en particulier des carburants, et des transports (22 %), tandis que les assiettes fiscales sur la pollution et les ressources jouent un rôle mineur dans la génération de recettes.

Source : OCDE, « Instruments politiques : Recettes provenant des taxes liées à l'environnement », Statistiques de l'OCDE sur l'environnement (base de données), https://doi.org/10.1787/71ca3ec2-fr

Globalement, la part des recettes fiscales liées à l'environnement (ERTR) continue de diminuer dans les pays de l'OCDE, s'élevant à 5,2 % des recettes fiscales totales en 2019, contre 6,1 % au début des années 2000. Par rapport au PIB, la part des recettes fiscales liées à l'environnement diminue également et atteint 1,5 % du PIB en 2019. Cette tendance à la baisse résulte d'une combinaison de facteurs, à savoir que les taux d'imposition sont généralement définis en unités physiques (par exemple, par litre) et sont donc fixés en termes nominaux. Sans correction de l'inflation, ces taux diminuent en termes réels au fil du temps. Alors que des pays comme le Danemark, les Pays-Bas et la Suède ont mis en œuvre de tels ajustements, la plupart des pays de l'OCDE n'appliquent pas encore d'ajustement pour l'inflation aux taxes liées à l'environnement. Un autre facteur contribuant à cette tendance est l'augmentation des prix du pétrole brut jusqu'au milieu de l'année 2014, qui a déclenché une substitution au détriment de l'utilisation des carburants, ce qui a également rendu politiquement difficiles les ajustements des taux d'imposition nominaux sur les carburants. Pourtant, certains pays, comme la Slovénie, le Costa Rica, la Turquie et l'Estonie, ont renforcé le rôle des taxes liées à l'environnement et ont triplé leur part des recettes fiscales depuis 2000 (OCDE, 2021a).

Les gouvernements continuent d’avancer avec les systèmes d'échange de droits d'émission. Le plus grand marché du carbone en activité est le système d'échange de quotas d'émission de l'UE, qui couvre environ 2 milliards de tonnes d'émissions d'équivalent CO2 (tCO2-eq). Plusieurs systèmes plus petits ont été mis en place, avec au moins une initiative visant à relier deux systèmes (Québec et Californie). Les systèmes varient en termes de portée - par exemple, peu d'entre eux incluent les activités forestières ou agricoles, tandis que presque tous incluent la production d'électricité.

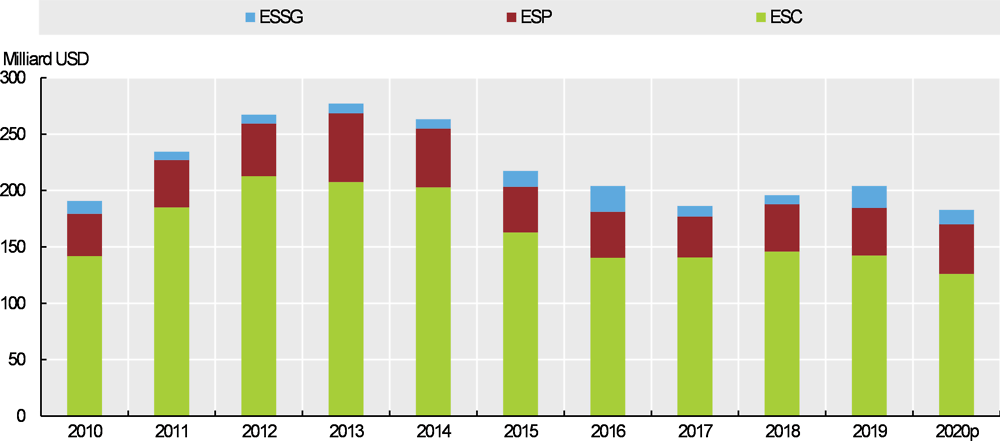

L'efficacité environnementale des taxes et des permis négociables sur le carbone peut être entravée par le soutien direct et indirect des pouvoirs publics aux combustibles fossiles. Les pays membres et les économies partenaires de l'OCDE ont accordé un soutien total d'environ 183 milliards USD aux combustibles fossiles en 2020, ce qui représente une baisse d'environ 10 % en glissement annuel. Cette baisse s'explique principalement par une diminution de la consommation de carburant suite à des restrictions de mobilité généralisées COVID-19 et par des prix du pétrole plus bas que jamais qui ont réduit les dépenses publiques en faveur de la consommation d'énergie fossile par les utilisateurs finaux. En revanche, le soutien à la production de combustibles fossiles a connu une hausse de 5 %, les gouvernements ayant élaboré des programmes de sauvetage pour les compagnies pétrolières et électriques publiques (OCDE, 2021f).

La taxe irlandaise sur le carbone s'applique à tous les carburants utilisés dans les secteurs non couverts par le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne. Elle a été introduite en 2010 dans le contexte d'une profonde récession économique. La taxe s'appliquait initialement aux combustibles liquides et gazeux au taux de 15 euros par tonne de dioxyde de carbone (CO2). Elle a été étendue aux combustibles solides en 2013 (bien qu'initialement à un taux inférieur). La taxe a été augmentée progressivement pour atteindre 26 euros par tonne en 2020.

Le budget 2021 du gouvernement a encore augmenté la taxe à 33,5 euros par tonne de CO2 sur les carburants automobiles en octobre 2020 et sur tous les carburants à partir de mai 2021. Le budget 2021 a mis en œuvre l'engagement du gouvernement d'augmenter la taxe carbone de 7,50 euros par tonne de CO2 par an au cours de la décennie. Cela permettrait au taux de taxation d'atteindre 100 euros par tonne de CO2 d'ici 2030.

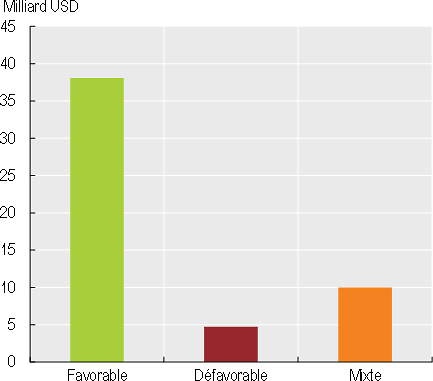

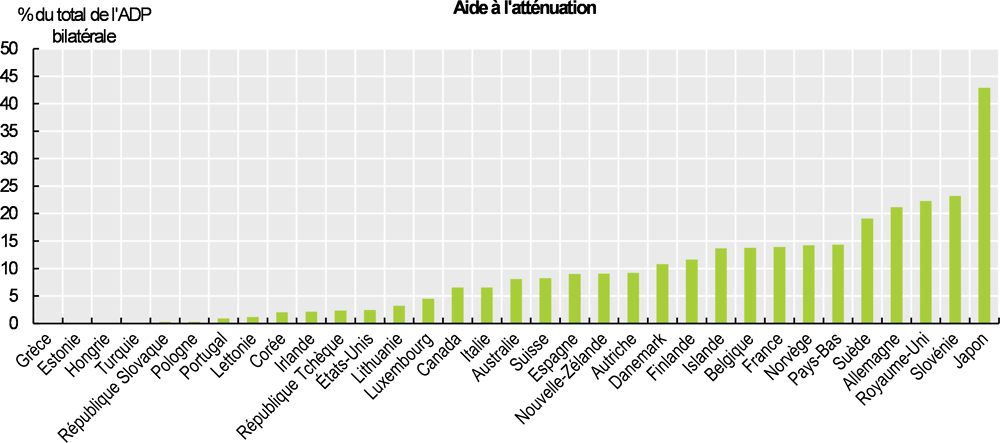

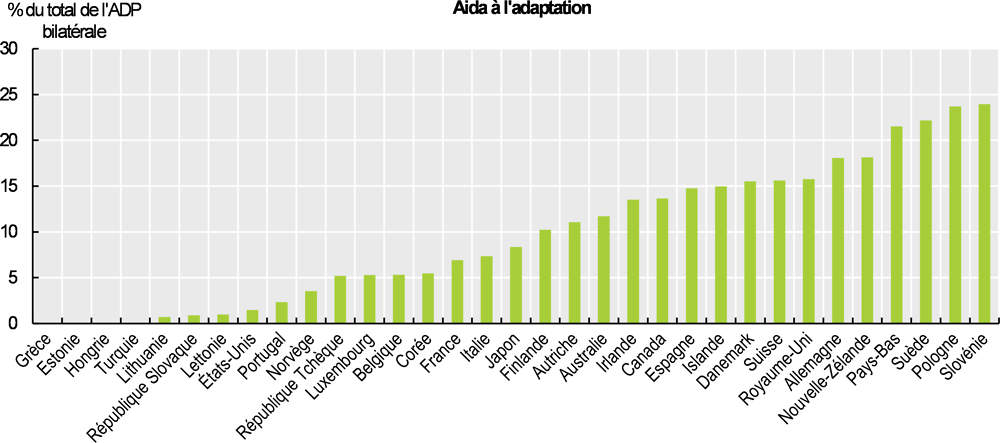

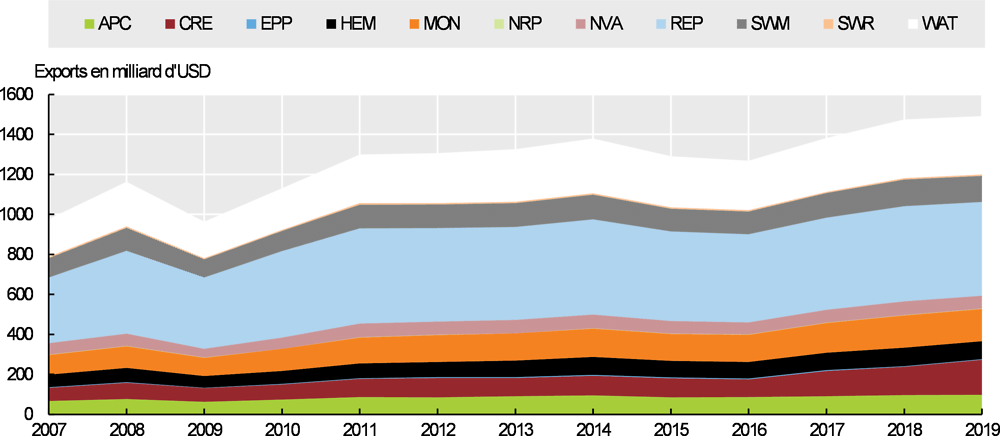

L'augmentation du taux nominal de la taxe carbone entre 2018 et 2020 a entraîné une hausse de près de 5 % du taux effectif de la taxe carbone dans le secteur des transports et une hausse de 35 % dans le secteur hors transports. L'Irlande fait partie des dix pays de l'OCDE qui ont fixé le prix (via la taxe sur le carbone et l'énergie et le système d'échange de quotas d'émission) d'au moins la moitié de leurs émissions de CO2 liées à l'énergie à 60 euros par tonne. Il s'agit de l'estimation moyenne du coût du carbone en 2020 et d'une estimation basse pour 2030.