Abstract

La pandémie de COVID-19 place les économies de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) face à une nouvelle série de difficultés. Freinée par un climat d’investissement peu propice et des tensions géopolitiques régionales, la région s’est jusque-là efforcée d’attirer plus d’investissements directs étrangers (IDE) et de meilleure qualité. Alors que la récession à court terme annoncée devrait frapper durement les économies de la région, la crise pourrait toutefois engendrer de nouvelles occasions de profiter des tendances mondiales, telles que la relocalisation et la restructuration des chaînes de valeur mondiales et régionales. Cela dépendra de la poursuite des réformes en cours, de l’adoption de nouvelles stratégies et mesures adaptées au contexte post-épidémique, ainsi que du renforcement de la coopération régionale. Cette note présente un aperçu des répercussions de la crise engendrée par le COVID-19 sur l’investissement dans la région, et présente les réponses politiques des gouvernements visant à promouvoir l’investissement et à favoriser une reprise plus inclusive. Cette note a été préparée par le Programme MENA-OCDE pour la compétitivité et révisée par la Division de l’investissement de la Direction des affaires financières et des entreprises – y compris des ressources et des données sur les IDE, avec le soutien financier de l’Agence suédoise de coopération au développement international (Sida) et de l’Union européenne. Le Programme couvre 18 économies de la région : Algérie, Bahreïn, Djibouti, Égypte, Iraq, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Mauritanie, Maroc, Oman, Autorité palestinienne, Qatar, Arabie saoudite, Syrie, Tunisie, Émirats arabes unis et Yémen.

En 2020, selon le scénario le plus optimiste, l’investissement direct étranger mondial, affecté par la crise du COVID-19, devrait accuser une baisse d’au moins 30 %. Les pays MENA sont susceptibles d’être encore plus impactés en raison de la part importante des IDE dans les secteurs primaires et dans l’industrie manufacturière, et des effets directs et indirects de la chute des prix du pétrole.

Les gouvernements de la région MENA ont rapidement réagi pour faire face à la situation. Outre les mesures politiques d’accompagnement, certains États ont créé des cellules de crise dont l’objectif est d’informer et de retenir les investisseurs étrangers. Bien qu’il soit difficile de compenser les conséquences de la pandémie sur l’investissement, des réflexions stratégiques émergent et visent à évaluer le rôle des agences de promotion de l’investissement, la perturbation dans les chaînes de valeur et le positionnement futur de la région. Les mesures de reprise de l’investissement devraient privilégier l’impact sur le développement des IDE et inciter les économies de la région MENA à adopter des réformes ambitieuses en faveur d’une croissance plus inclusive, écologique et résiliente.

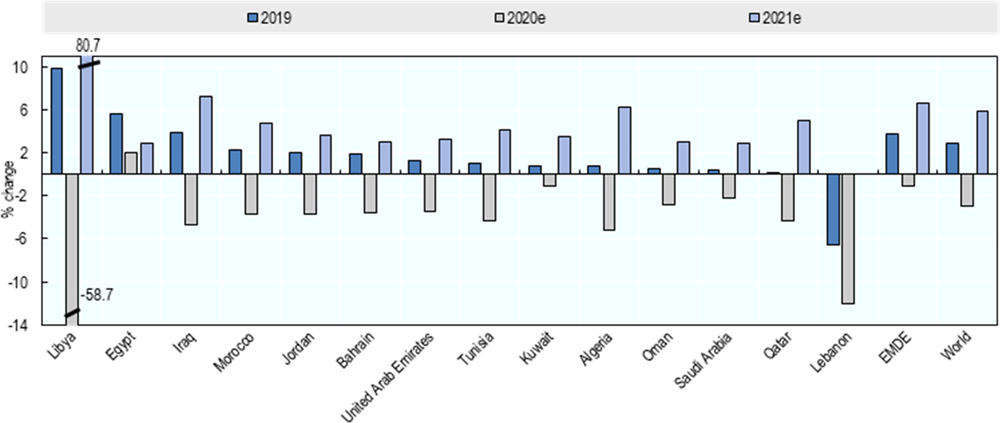

Les gouvernements de la région MENA, à l’image de beaucoup d’autres dans le monde, ont pris des mesures de confinement pour éviter la propagation du virus et créé un accompagnement spécifique pour atténuer l’impact économique de la crise. Bien qu’il soit difficile d’estimer l’ampleur des répercussions sur les économies MENA, il faut s’attendre à de graves perturbations de l’activité économique doublées d’une nette contraction des flux d’investissements directs étrangers (IDE). En se basant sur les mesures de confinement adoptées par les économies de la région MENA, les bouleversements qui ont affecté les chaînes d’approvisionnement mondiales et les caractéristiques structurelles de chaque économie, le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que toutes les économies MENA, à l’exception de l’Égypte, entreront en récession en 2020 (Graphique 1). Les deux pays avec un PIB qui devrait lourdement chuter sont la Libye et le Liban (- 58,1 % et - 12 % du PIB respectivement). Leur fragilité est liée au conflit en Libye et à l’instabilité sociale et politique au Liban.1 Par ailleurs, le FMI prédit une reprise en V relativement rapide pour la région. Presque tous les pays MENA devraient connaître une reprise en 2021.2

Note : e = estimations ; EMDE = Marché émergent et économies en développement

Source : Fonds monétaire international, Base de données - Perspectives de l’économie mondiale, avril 2020

La réussite de la reconstruction économique des pays MENA après le COVID dépend étroitement de leur capacité à attirer plus d’IDE et de meilleure qualité dans la région. Outre le fait de constituer une source précieuse d’investissement privé, les IDE aideront les pays de la région à renforcer la résilience de leur économie et à valoriser leur participation dans les chaînes de valeur (voir la note de l’OCDE sur les réponses politiques au COVID-19 en matière d’investissement). Les IDE permettront également d’encourager une croissance plus durable, inclusive et technologique, les entreprises multinationales (EMN) ayant tendance à être plus grandes, plus innovantes et plus productives que les entreprises nationales. Ils pourraient aussi jouer un rôle important en accélérant la diversification économique et en stimulant les petites et moyennes entreprises (PME) par le biais de liens d’affaires. Les gouvernements de la région considèrent que l’IDE est une priorité et ils réfléchissent déjà à de nouvelles stratégies permettant d’attirer l’investissement dans le cadre d’une économie mondiale transformée par le COVID-19. Les effets immédiats et à long terme des flux d’IDE dépendront de la reprise mondiale et des mesures de réponse économique engagées.

Cette note présente un aperçu de la tendance des investissements directs étrangers dans la région MENA.3 4 Grâce à des recherches et à des consultations menées dans chaque pays auprès d’acteurs clés, elle fournit aussi des informations sur les réponses politiques immédiates apportées à la crise et les considérations politiques pour la reprise.

Impact du COVID-19 sur l’investissement

Un ralentissement net de l’IDE

L’OCDE s’attend à une chute des flux mondiaux d’IDE d’au moins 30 % en 2020 (scénario le plus optimiste) par rapport à 2019 avant un retour aux niveaux antérieurs à la crise d’ici la fin 2021 (voir la note de l’OCDE sur les flux d’investissement direct étranger au temps du COVID-19). Les chocs affectant l’offre et la demande qui ont suivi l’épidémie, couplés à la chute des prix du pétrole et à la perte de confiance des investisseurs, devraient provoquer une baisse encore plus importante de l’IDE dans la région MENA. La Commission économique des Nations unies pour l’Asie de l’Ouest estime qu’en 2020, la région arabe risque de perdre 45 % de ses flux d’IDE entrants.5 6

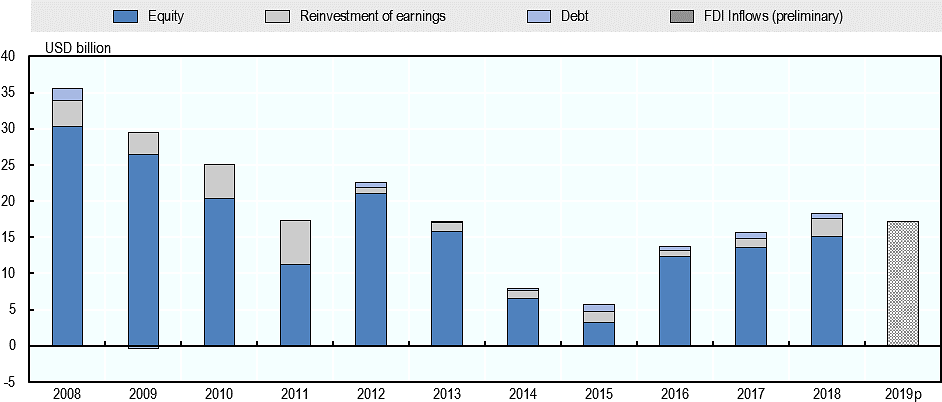

En 2019, l’IDE mondial avait augmenté de 12 % (1 426 milliards USD), mais continuait de ne pas atteindre, lorsque le COVID-19 s’est propagé, les niveaux enregistrés entre 2010 et 2017 (voir OCDE l’IDE en chiffres, 2020). Au cours de la même année, les flux d’IDE entrant dans la région MENA7 atteignaient 17,2 milliards USD, soit une hausse de 10 % par rapport à 2017, mais toujours inférieure de moitié au niveau enregistré en 2008, année record pour les flux d’IDE entrant dans la région (Figure 2). L’émergence du COVID-19 entraîne des répercussions immédiates sur l’IDE dans le monde et dans la région MENA, et se traduit par une diminution des prises de participation, les investisseurs ayant suspendu les investissements greenfield, ainsi que les fusions et acquisitions. Les premières estimations suggèrent que la valeur des opérations de fusions et acquisitions a déjà diminué de 71 % durant les quatre premiers mois de 2020, passant de 89,6 milliards USD à 26,2 milliards USD par rapport à la même période en 2019.8 Les investissements greenfield représentent plus de 80 % de l’ensemble des projets d’IDE dans les économies MENA importatrices de pétrole,9 tandis que les fusions et acquisitions interviennent le plus souvent dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG).10

Note : les données sur l’IDE incluent l’Algérie, le Bahreïn (jusqu’en 2011), Djibouti, l’Égypte, l’Iraq, la Jordanie (depuis 2009), le Koweït, le Liban, la Libye, la Mauritanie (depuis 2012), le Maroc, Oman, la Syrie (jusqu’en 2010), la Tunisie, le Yémen (jusqu’en 2016) et l’Autorité palestinienne. Les détails des flux d’IDE par instruments ne sont pas disponibles pour le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Par conséquent, les barres agrégées ne correspondent pas au total des flux d’IDE pour la région MENA dans son ensemble. Pour cet ensemble de pays, la couverture des instruments, en particulier les bénéfices réinvestis, peut être limitée et certains des instruments peuvent être combinés. Étant donné que les flux d’IDE par instruments détaillés n’étaient pas disponibles pour un nombre suffisant de pays lors de la rédaction, la ligne globale pour 2019 représente les flux d’IDE entrants préliminaires.

Source : Base de données FMI Balance de paiement et Position extérieur globale (PEG)

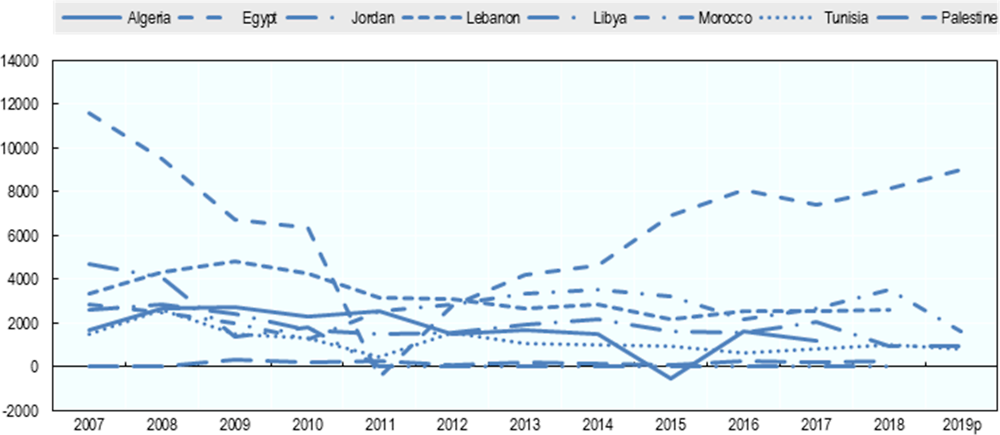

La distribution des flux d’IDE entrant dans les huit économies MENA étudiées dans le Graphique 3 montre que l’Égypte reste la principale destination avec 9 milliards USD en 2019. Ce chiffre traduit une légère augmentation par rapport aux 8,1 milliards USD de 2018, et surtout la plus forte hausse depuis 2009. Ces dernières années, le Maroc a également constitué une destination intéressante pour les IDE, les flux entrants atteignant 3,5 milliards USD en 2018, en hausse par rapport aux 2,7 milliards USD de 2017. Pour la plupart des économies étudiées, les flux d’IDE entrants sont instables comparés aux autres régions, particulièrement en raison de l’instabilité politique que connaissent ces pays depuis les soulèvements de 2011. En proportion du PIB, les flux d’IDE entrant dans les pays MENA ces dix dernières années sont inférieurs à la moyenne des marchés émergents et des économies en développement, mais aussi des économies développées.11

Note : les résultats de 2019 sont préliminaires et pas encore disponibles pour l’Algérie (ainsi que 2018), le Liban, la Libye et la Palestine.

Source : Base de données FMI Balance de paiement et Position extérieur globale (PEG) et sites web de sources nationales pour les données 2019 des pays sélectionnés.

Baisse de l’investissement dans les principales industries et les pays d’origine

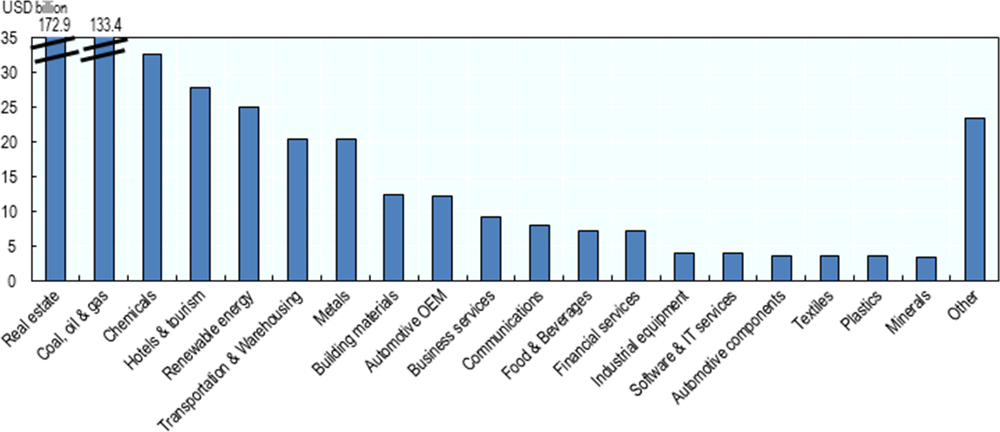

Une répartition sectorielle des investissements greenfield annoncés dans les huit pays étudiés de la région MENA entre 2003 et 2019 montre que l’immobilier d’une part, le charbon, le pétrole et le gaz naturel d’autre part représentaient 32 % et 25 % respectivement du total des 525,8 milliards USD d’investissements (Graphique 4). Les produits chimiques, les services comme l’hôtellerie et le tourisme, et l’énergie renouvelable, totalisent aussi une part importante des investissements dans la région. L’Égypte domine la scène avec près de la moitié des IDE greenfield annoncés dans les huit pays (245 milliards USD). Les nombreuses mesures de confinement, largement mises en œuvre dans la région, sont susceptibles d’entraîner de graves répercussions en diminuant les IDE greenfield dans de nombreux secteurs stratégiques pour les économies, au cours des prochains mois. La région s’attend à subir un repli important du secteur manufacturier, conformément aux tendances constatées depuis le début 2020 dans les pays non-OCDE (voir la note de l’OCDE sur les flux d’investissement direct étranger au temps du COVID-19). Selon les dernières consultations menées auprès des agences de promotion de l’investissement (API) des pays MENA, on ne constate pas encore de tendance au désinvestissement ou d’annulations de projets, mais d’importants retards d’investissement sont attendus.

Note : les données sont disponibles pour l’Algérie, l’Égypte, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, l’Autorité palestinienne et la Tunisie

Source : OCDE basée sur les marchés IDE (2020)

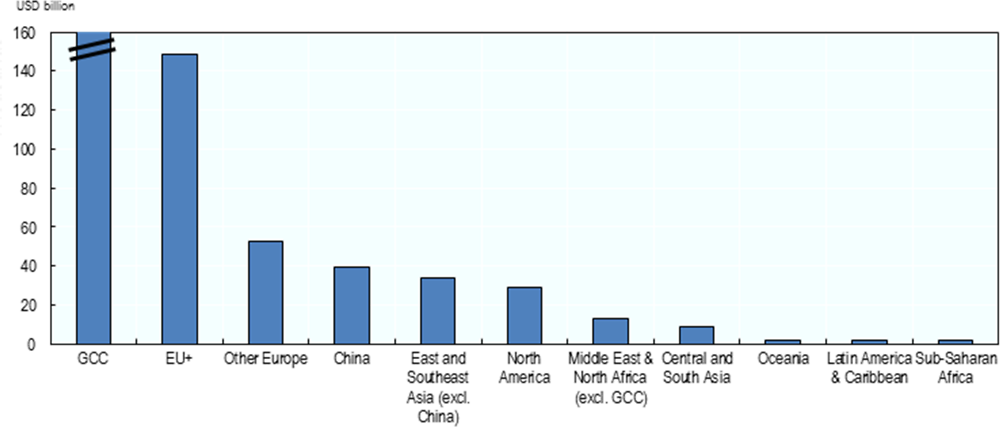

La chute des prix du pétrole devrait également entraîner une diminution des investissements réalisés par les pays du Golfe voisins. Ces États représentaient la première source d’IDE greenfield dans les huit économies MENA étudiées entre 2003 et 2019. Les IDE greenfield annoncés par les pays du CCG totalisaient 193 milliards USD, avec des investissements concernant principalement l’immobilier (65 %), le charbon, le pétrole et le gaz (14 %). La majorité de ces investissements provenaient des Émirats arabes unis (55 %), suivis de Bahreïn (17 %) et de l’Arabie saoudite (12 %). Avec 28 % des projets greenfield, l’Union européenne reste une source clé de l’IDE dans la région. Les investissements chinois, dynamisés par le lancement de l’Initiative ceinture et route (Belt and Road Initiative) fin 2013, ont considérablement augmenté, passant de 1,4 milliard USD entre 2008-2013 à 34,9 milliards USD entre 2014-2019.12 Par ailleurs, les investissements intrarégionaux au sein des huit économies étudiées sont restés faibles avec seulement 3 % du total des IDE greenfield annoncés. La crise pourrait ouvrir les perspectives d’investissements entre ces pays.

Note : les données de la région MENA incluent l’Algérie, l’Égypte, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, l’Autorité palestinienne et la Tunisie UE+ inclut les 27 États membres de l’UE, le Royaume-Uni et la Suisse. « Other Europe » inclut la Turquie, la Russie, la Biélorussie, l’Ukraine, la Bosnie-Herzégovine et Monaco.

Source : OCDE basée sur les marchés IDE (2020)

Réponses politiques immédiates en faveur de l’investissement

Mesures prises par les gouvernements

Les mesures de confinement adoptées par les gouvernements pour combattre les effets négatifs de la pandémie ont provoqué la mise à l’arrêt de larges segments de production pour de nombreuses entreprises, y compris des entreprises multinationales (EMN) opérant dans les économies MENA. Dans certains secteurs, la rupture de l’approvisionnement a entraîné la diminution des importations et l’interdiction des exportations. Toutefois, dans les secteurs de la santé et du numérique, certains gouvernements de la région MENA ont baissé les taxes à l’importation, fourni une assistance sectorielle spécifique et encouragé le transfert de production. Par exemple :

Algérie : le gouvernement a annoncé des mesures visant à réduire la facture des importations d’au moins 10 milliards USD (6 % du PIB). Les autorités ont interdit l’exportation de plusieurs produits, dont les produits alimentaires, et les articles médicaux et d’hygiène. Toutefois, elles ont annoncé que la priorité serait donnée aux investissements agricoles afin de garantir la sécurité alimentaire. Le Président a demandé au ministre de l’Agriculture et du Développement rural de créer un mécanisme de promotion des investissements agricoles, qu’il soit national, étranger ou mixte.

Égypte : l’Autorité générale pour l’Investissement et les Zones Franches (GAFI) a émis un décret (no 187 du 16 avril 2020) permettant aux entreprises industrielles opérant dans les zones franches de réorienter leur production vers les produits de santé (masques pour le visage et matériels de protection) en utilisant les lignes de production existantes pendant une période de six mois. Les nouveaux projets bénéficient également d’une licence temporaire de six mois qui leur permet de fonctionner sans être tenues de respecter les procédures habituelles si les lignes de production sont déjà installées.

Maroc : le ministre de l’Industrie, du Commerce, et de l’Économie verte et numérique a lancé un programme de soutien aux PME afin de les aider à investir dans la fabrication de produits et d’équipements de lutte contre la pandémie (produits d’hygiène tels que gels hydroalcooliques, équipement de protection personnel, solutions de décontamination des surfaces et équipement médical).13

Des pays ont également adopté des mesures fiscales et financières afin de soulager la pression sur certains secteurs et lutter contre le ralentissement de l’activité économique – qui bénéficient aussi aux investisseurs étrangers. Par exemple :

Qatar : le gouvernement a temporairement exempté de droits de douane les biens alimentaires et médicaux.

Jordanie : les autorités ont décidé de réduire les redevances, d’ajourner les taxes des permis de construire et les cotisations mensuelles des entreprises d’investissement travaillant dans les zones de développement. Elles ont aussi prolongé la validité des licences commerciales et de construction pour les projets situés dans les zones de développement jusqu’au 1er juin 2020.

Égypte : une réduction du prix du gaz naturel et de l’électricité pour les industries lourdes et un gel des prix de l’électricité pour les autres industries pendant au moins trois ans a été annoncé mi-mars. Les investisseurs étrangers sont également exonérés de manière permanente de taxes sur les plus-values réalisées dans les transactions boursières.

EAU : les gouvernements de plusieurs émirats ont introduit des mesures d’aide financière. Dubaï a proposé un remboursement de 20 % des droits de douane sur les biens importés et une réduction de 10 % sur les factures d’eau et d’électricité. Le gouvernement d’Abu Dhabi a réduit ou suspendu différents frais et pénalités encaissés et accordé d’importantes remises sur les loyers payés par les sociétés travaillant dans les secteurs du tourisme, de l’hébergement et des loisirs. Les zones franches offshore appliquent des réductions de frais aux entreprises. Le Global Market d’Abu Dhabi a mis en place pendant une période limitée une exonération de 100 % des frais de renouvellement des licences commerciales, de l’activité des entreprises et de la protection des données. Le Centre financier international de Dubaï a également exonéré de licences les nouvelles entreprises jusqu’à la fin 2020 et baissé de 10 % les frais de renouvellement des permis existants. Le 28 mars dernier, le Conseil des zones franches de Dubaï a annoncé la création d’un Plan de relance économique incluant le report des loyers pendant six mois, une amélioration des facilités de paiement, le remboursement des dépôts de garantie et des cautions, et l’annulation des amendes appliquées aux zones franches.

Des pays MENA imposent aux investisseurs étrangers des restrictions d’accès au marché local. En échange, ces investisseurs bénéficient d’incitations spécifiques (par exemple, le statut des sociétés totalement exportatrices en Tunisie ou les législations spécifiques dans les zones économiques spéciales). Avec la crise, certains pays MENA ont décidé d’accorder un accès élargi à leur marché intérieur aux investisseurs étrangers sous certaines conditions ou dans des secteurs spécifiques afin de faciliter leur activité. Par exemple :

Tunisie : le gouvernement a accordé aux entreprises dans les secteurs de la santé et de l’agroalimentaire un statut d’exportation leur permettant de vendre 100 % de leurs produits sur le marché intérieur (contre seulement 30 % habituellement). Les autres secteurs bénéficient d’un traitement similaire, bien qu’un peu moins généreux (50 % au lieu de 30 % habituellement). Cette mesure vise à soutenir autant les entreprises étrangères que les consommateurs nationaux.

Égypte : le décret promulgué par la GAFI (no 175 du 9 avril 2020) autorise l’augmentation du quota d’exportations sur le marché local pour les entreprises industrielles situées dans les zones franches. Ces quotas passent de 20 % à 50 % pendant une période de six mois. Les entreprises peuvent aussi vendre sur le marché local jusqu’à 20 % de leurs matières premières et de leurs accessoires sans approbation spéciale de la part des autorités de la zone franche. Un autre décret (no 187 du 16 avril 2020) autorise les entreprises industrielles des zones franches à ouvrir de nouvelles lignes de production afin de servir exclusivement le marché local.

Soutenir et préserver les investissements existants

Avec l’épidémie du COVID-19, les agences de promotion de l’investissement (API) développent leur rôle d’interlocuteur entre les investisseurs étrangers et le gouvernement, et privilégient les activités de suivi des entreprises (aftercare) plutôt que celles visant l’attraction. Les API prennent des mesures d’urgence afin de soutenir et préserver les investissements existants, et éviter de possibles désinvestissements. Certaines agences ont créé des cellules de crise dont le rôle est d’informer et de communiquer avec les investisseurs, de répondre à leurs questions et de suivre les interruptions de production. Par exemple :

Tunisie : l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA) a créé une cellule de crise constituée de 12 personnes, y compris le personnel des bureaux de la FIPA situés à l’étranger. La cellule est dotée des fonctions suivantes : informer de la situation et des mesures spécifiques prises par le gouvernement, recueillir des informations sur les opérations des investisseurs étrangers, se coordonner avec les partenaires pour répondre aux problèmes que rencontrent les investisseurs, et soutenir la mise en œuvre de solutions. Une assistance téléphonique fonctionne sept jours par semaine et répond aux demandes des investisseurs au cas par cas. L’Autorité tunisienne d’investissement (TIA) a également mis en place un portail web avec une FAQ et des informations destinées aux investisseurs.

Maroc : l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) a créé une cellule de veille chargée de fournir des informations et des services de suivi aux investisseurs, et coordonner les réponses apportées à la crise avec d’autres institutions.

Jordanie : la Commission jordanienne des investissements (JIC) a instauré un « Groupe de gestion de la crise » constitué de ses conseillers et cadres dirigeants. Son rôle consiste à communiquer, discuter des problèmes, concevoir des solutions pour retenir les investissements et aider les investisseurs le cas échéant.14

Égypte : la GAFI a adopté de nouvelles mesures servant à faciliter les opérations de son Centre de services pour les investisseurs (ISC) et instauré des services électroniques visant à garantir que la communication entre l’ISC et les investisseurs continue d’être pleinement opérationnelle malgré l’état d’urgence. La GAFI envisage aussi de proposer aux investisseurs une application mobile qui leur fournira des informations et répondra aux questions.

Arabie saoudite : le ministre de l’Investissement a constitué un groupe de travail appelé Centre de réponse MISA au COVID-19. Il est chargé de répondre aux demandes des entreprises 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et de résoudre les problèmes afin de permettre la poursuite des activités.15

Liban : l’Autorité libanaise pour le développement des investissements (IDAL) a posté sur son site web toutes les mesures disponibles – des incitations fiscales aux campagnes ciblées de sensibilisation – afin d’aider les entreprises à surmonter la crise. Elle s’appuie sur une initiative existante déjà chargée de soutenir les entreprises pendant la crise politique et économique que traversait le Liban avant l’épidémie du COVID-19. L’IDAL suit également de près les initiatives des entreprises visant à susciter l’innovation et la production dans des secteurs critiques.

Dans le cadre des réponses politiques au COVID-19, les API recentrent, repensent et consolident leurs services de suivi (aftercare) dont l’objectif est de retenir les investissements, en particulier dans des secteurs stratégiques et essentiels. Certaines de leurs activités étant annulées (par exemple les salons) et d’autres fonctions suspendues (telles que le marketing, la prospection, le soutien aux entreprises), la plupart de leurs ressources sont dirigées vers des programmes d’urgence de rétention des investissements. Il est à noter une extension des services électroniques et des plateformes numériques de soutien aux investisseurs. Par exemple :

Tunisie : les services de suivi représentent désormais 70 % des activités de la FIPA. L’Agence propose des services qui s’occupent en priorité des demandes ponctuelles et des problèmes rencontrés par les investisseurs des secteurs de la santé et de l’agroalimentaire (conformément à une directive ministérielle), et encouragent la fabrication des produits et des services nécessaires à partir des lignes de production actuelles. Les problèmes découlent souvent d’un blocage ou d’un retard de la production et des exportations à cause de soucis de logistique et de transport – in particulier dans le Port de Radès qui subissait déjà des blocages avant la crise à cause de problèmes sociaux. Les demandes des investisseurs intervenant dans les autres secteurs ne sont pas prioritaires et sont traitées au cas par cas. La TIA a également annoncé une étude d’évaluation en ligne de ses clients afin d’obtenir plus d’informations.

Liban : L’IDAL a mis à disposition un service de conseil juridique et fiscal en ligne, gratuit, afin d’aider toutes les entreprises avec les mesures sanitaires, financières et fiscales relatives au COVID-19.

EAU : le Département du développement économique d’Abu Dhabi a mis en ligne tous les services réglementaires tels que l’inscription des entreprises, l’octroi de licences et de permis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Initiatives de soutien à l’emploi et Conduite responsable des entreprises (CRE)

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière des failles dans le fonctionnement des entreprises et les chaînes d’approvisionnement en relation avec les conditions de travail et la prévention des catastrophes. Les conséquences économiques ont provoqué des difficultés financières et des problèmes de liquidité pour de nombreuses entreprises à la suite d’une réduction ou d’un arrêt de l’activité. Les conséquences peuvent être graves pour la population active qui risque de perdre ses moyens de subsistance, particulièrement les personnes non couvertes par les dispositifs de sécurité sociale habituels ou exceptionnels mis en place à l’occasion du COVID-19 (à savoir les travailleurs indépendants, ceux sous contrat précaire ou qui sont dans l’informalité, parmi lesquels de nombreux migrants et femmes). Les gouvernements MENA sont particulièrement inquiets face à la montée du chômage provoquée par l’épidémie. La région affiche le plus fort taux de chômage des jeunes au monde (30 % en 2017) et les jeunes sont cinq fois plus susceptibles d’être sans emploi que les travailleurs plus âgés.16 Outre les conséquences sur la population active, le COVID-19 a mis en lumière et amplifié un ensemble de risques environnementaux et sociaux, et créé des problèmes imprévus tels que les risques numériques, les comportements anticoncurrentiels ou les mesures d’urgence affectant les libertés (voir la note de l’OCDE sur le COVID-19 et la conduite responsable des entreprises).

Les API de la région MENA ont signalé un certain nombre d’initiatives de CRE adoptées par les entreprises multinationales. Parmi ces initiatives figurent des dons directs à des fonds gouvernementaux prévus pour surmonter la crise, la reconversion de lignes de production pour favoriser la fourniture d’équipements médicaux, ou le soutien aux employés. Il est trop tôt pour analyser si les EMN ont été mieux en mesure que les entreprises nationales de garantir des conditions sanitaires sécurisées et une stabilité de l’emploi, mais les consultations semblent indiquer un bon niveau de réactivité des entreprises suivies par les API. Par exemple, en Tunisie – selon les sources de la FIPA, Teleperformance a équipé le SAMU avec une équipe d’opérateurs téléphoniques ; Huawei a donné du matériel de prévention et des équipements de vidéo conférence ; Kromberg & Schubert gère un fonds constitué par ses employés pour un hôpital ; Orange Tunisie et ses partenaires tunisiens fabriquent des visières de protection ; Saiph a lancé un chatbot de sensibilisation du public sur les moyens de prévention contre le virus ; et Vistaprint est revenu sur sa décision de licencier 80 de ses employés.

Les gouvernements MENA ont également pris des mesures afin de protéger la santé des employés et les salaires minimums, et de préserver les emplois dès que les mesures de déconfinement permettront de reprendre les activités de production. Certaines d’entre elles s’appliquent sans différenciation entre les investisseurs nationaux et étrangers. Par exemple :

Égypte : le gouvernement a créé un fond visant à garantir que les salaires du personnel régulier sont toujours distribués.

EAU : le Conseil des zones franches de Dubaï a lancé des initiatives de reprise économique, incluant l’autorisation de transfert de main-d’œuvre intragroupe entre entreprises et secteurs opérant dans les zones franches par le biais de contrats permanents ou temporaires sans pénalités pendant 2020. Ces avantages profitent aux salariés qui se trouvent en congé non payé. Le plan d’action économique du gouvernement inclut la réduction du coût de la main-d’œuvre et la baisse des frais de permis de travail pour les entreprises employant plus de six personnes enregistrées.

Certaines API (Tunisie, Liban) recueillent des informations sur les contributions des EMN et diffusent leurs initiatives innovantes.

Réponses politiques stratégiques de reprise économique post-COVID-19

À ce stade, il subsiste une forte incertitude en termes de reprise des investissements, mais l’environnement d’après-crise influencera les décisions et les comportements des investisseurs. Des gouvernements envisagent, au moins dans certains secteurs, d’adopter des politiques plus protectionnistes et des stratégies de substitution aux importations afin de moins dépendre des chaînes de valeurs mondiales. C’est le cas de l’Algérie ou du Liban. Les questions de sécurité nationale pourraient renforcer les obstacles à l’entrée ou les mesures de contrôle dans des secteurs spécifiques jugés essentiels, tandis que des opportunités pourraient émerger pour la région MENA dans d’autres secteurs (par ex. le secteur automobile - voix l’encadré ci-dessous). Les réponses à moyen et long terme impliquent de repenser les stratégies d’investissement et les réformes du climat des affaires, de créer de nouvelles priorités sectorielles et un meilleur ciblage, et d’améliorer la facilitation de l’investissement par le biais de la numérisation (voir la note de l’OCDE sur les agences de promotion de l’investissement au temps du COVID-19).

Les gouvernements devront aussi gérer les attentes des investisseurs. En effet, les entreprises devront faire face aux perturbations de leur production et elles risquent de reconsidérer leurs modèles d’affaires et réorganiser leurs chaînes d’approvisionnement. Les IDE axés sur la recherche et le savoir pourraient jouer un rôle plus important étant donné que certains secteurs comme la santé et les TIC devraient connaître une forte croissance. En même temps, certaines entreprises vont faire face à des difficultés, particulièrement celles investissant dans le secteur de l’énergie, alors que la baisse de la demande devrait affecter défavorablement les économies exportatrices de pétrole de la région qui sont dépendantes des IDE axés sur les ressources naturelles (voir la note de l’OCDE sur les flux d’investissement direct étranger au temps du COVID-19).

Réorganisation des chaînes d’approvisionnement : relocalisation et délocalisation raccourcie ?

Les perturbations provoquées par la pandémie peuvent affecter les décisions des EMN de réorganiser l’expansion géographique et sectorielle de leurs activités de production, et créer ainsi de possibles opportunités pour la région MENA. Les EMN pourraient décider de raccourcir leurs chaînes d’approvisionnement et réduire la distance entre les fournisseurs et les clients (délocalisation raccourcie ou nearshoring), ou choisir de rapatrier les activités de fabrication dans le pays d’origine (relocalisation ou reshoring).17 De la même manière, certaines entreprises peuvent diversifier leurs réseaux d’approvisionnement afin d’accroître leur résilience face aux chocs, ce qui implique des désinvestissements pour certains sites, mais des expansion pour d’autres (voir la note de l’OCDE sur les flux d’investissement direct étranger au temps du COVID-19). Par ailleurs, la crise du COVID-19 survient à une époque où les tensions commerciales mondiales obligent les entreprises, qui s’inquiètent des possibles vulnérabilités des chaînes de valeur mondiale (CVM), à réévaluer leurs chaînes d’approvisionnement. La pandémie est aussi susceptible d’accroître la demande des consommateurs et des entreprises en faveur de productions, plus proches, plus durables et plus inclusives (voir la note de l’OCDE sur le COVID-19 et la conduite responsable des entreprises).

Les pays MENA commencent à réfléchir aux différentes implications de cette nouvelle donne et à se positionner face à la nouvelle configuration possible des chaînes de valeur, en ligne avec la position de leurs principaux partenaires commerciaux. Par exemple :

Tunisie : la FIPA travaille déjà à sa stratégie de promotion de l’investissement pour 2021. Celle-ci s’attachera à attirer les investisseurs étrangers qui envisagent la relocalisation de leurs lignes de production afin de raccourcir leurs chaînes d’approvisionnement. Elle pourrait se concentrer sur les entreprises européennes désirant quitter la Chine dans des secteurs dans lesquels le pays possède déjà des avantages concurrentiels, tels que l’agroalimentaire, les textiles et l’industrie manufacturière. Dans la même logique, la stratégie pourrait aussi consister à attirer des sociétés chinoises qui investiraient en Tunisie et exporteraient leur production de ce pays vers le marché de l’UE.

Liban : le gouvernement explore des stratégies de substitution des importations dans des secteurs spécifiques (par exemple l’industrie pharmaceutique) afin de surmonter, non seulement l’impact de l’épidémie de COVID-19, mais aussi la crise politique, économique et monétaire à laquelle est confronté le pays.

Grâce à leur proximité et aux liens commerciaux qu’ils entretiennent avec l’Europe, les pays d’Afrique du Nord, en particulier le Maroc et l’Égypte, peuvent bénéficier des efforts de restructuration des constructeurs automobiles européens qui pourraient réduire leur dépendance vis-à-vis de la production chinoise et raccourcir leurs chaînes d’approvisionnement par le biais d’une relocalisation. L’industrie automobile pourrait créer des liens commerciaux plus forts dans la région, car ces constructeurs auront pour objectif de produire en se rapprochant de leurs marchés premiers, en investissant dans des pays dont les politiques industrielles sont favorables et les coûts de production faibles, comme le Maroc et l’Égypte.

Au Maroc, Renault et PSA dominent l’industrie automobile avec des chaînes d’approvisionnement bien développées dans tout le pays. Le 14 avril 2020, Renault a annoncé son intention de quitter le segment chinois des voitures de tourisme et d’accroître son taux de localisation qui passerait de 50 % en 2018 à 80 % d’ici la fin 2020. La totalité de la chaîne de valeur de l’usine PSA de Kenitra se trouve en Afrique, en particulier au Maroc, où son écosystème s’appuie sur un réseau de 62 fournisseurs marocains. En Égypte, Fiat Chrysler Automobiles (FTA) et PSA produisent également des véhicules, via des partenariats ou contrats avec le constructeur égyptien Arab American Vehicle, et devraient également créer des chaînes d’approvisionnement régionales plus fortes. La relocalisation gagnerait également en efficacité grâce aux accords commerciaux existants entre ces deux pays et l’UE, ce qui faciliterait le flux des composants et des véhicules.

Source : FitchSolutions (2020), https://www.fitchsolutions.com/corporates/autos/north-africa-benefit-automakers-post-covid-19-restructuring-23-04-2020

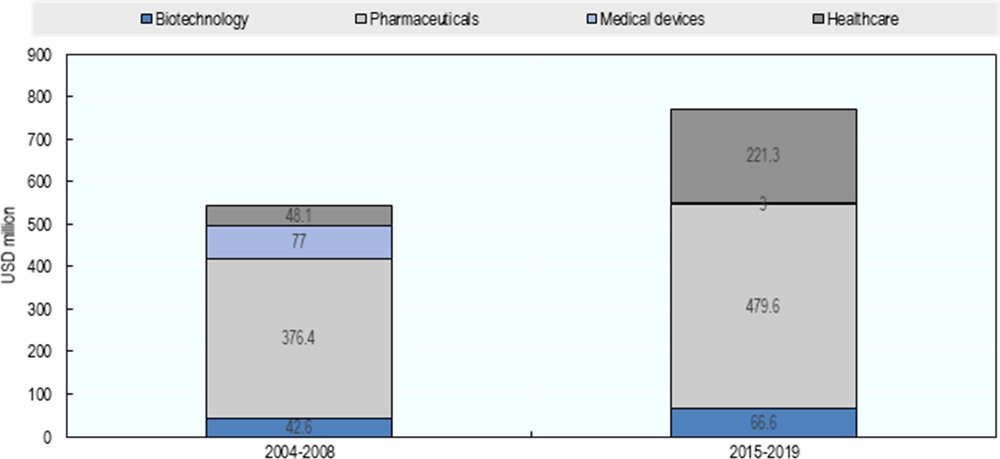

Ces réflexions sur les chaînes d’approvisionnement ont des implications tout aussi importantes pour les biens et services indispensables au secteur de la santé, tels que les produits pharmaceutiques, le matériel et l’équipement médical, ou la fourniture de services de santé, qui dépendent bien plus qu’auparavant des chaînes de valeur mondiales (voir la note de l’OCDE sur la chaîne de valeur mondiale des masques de protection lors de l’épidémie de COVID-19 : faits et leçons politiques). Dans la région MENA, les investissements greenfield annoncés dans ces secteurs ont augmenté de 42 % entre 2015-2019 pour atteindre 771 millions USD, contre 544 millions USD entre 2004-2008 (Graphique 6). La priorité immédiate des décideurs de la région en matière de commerce et d’investissement est désormais de garantir un approvisionnement suffisant pour lutter contre la pandémie. Par exemple, le ministère égyptien de l’Industrie et du Commerce a interdit pendant une période de trois mois l’exportation de matériel de prévention des infections, y compris les masques pour le visage et l’alcool ainsi que ses produits dérivés.18

Note : les données sont disponibles pour l’Algérie, l’Égypte, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, l’Autorité palestinienne et la Tunisie

Source : OCDE basée sur les marchés IDE (2020)

Alors que les investissements dans les chaînes de valeur relatives à la santé se sont accrus ces dernières années, la région MENA prise dans son ensemble participe assez faiblement aux chaînes de valeur régionales et mondiales. Pourtant, étant donné son emplacement stratégique, la région pourrait profiter des relocalisations ou des localisations proches alors que les entreprises cherchent à se rapprocher de l’utilisateur final et à limiter les risques d’approvisionnement.

Réflexions sur les chaînes de valeur continentales

La région MENA (hors pays du Golfe) est l’une des moins intégrées du monde en termes de commerce et d’investissements.19 La mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), entrée en vigueur en mai 2019, pourrait être l’occasion pour la région MENA de renforcer sa résilience et de promouvoir une hausse du commerce et des investissements avec le reste de l’Afrique. Plus grande zone de libre-échange du monde, constituée d’un marché de plus d’1 milliard de personnes estimé à 3,4 milliards USD, la ZLECA devrait permettre d’accroître le commerce intra-africain de 52 % d’ici 2022.20 Actuellement, seuls 6,5 % de la totalité des échanges de la région MENA se font avec le reste de l’Afrique et seuls 3,9 % des exportations nord-africaines vont vers l’Afrique subsaharienne. Cette intégration intrarégionale limitée est le résultat de politiques et de stratégies favorisant les marchés développés et émergents, et axées vers le nord.

La diminution attendue des flux d’échanges et d’investissement entre la région MENA et ses principaux partenaires commerciaux, comme la Chine et l’UE, provoquée par la crise du COVID-19, pourrait être l’occasion de renforcer l’intégration économique entre la région et le reste du continent africain. Actuellement, les gouvernements MENA semblent de plus en plus désireux de faciliter l’accès de leurs entreprises aux marchés africains. Des conférences à caractère promotionnel sont régulièrement organisées par des pays nord-africains. Le Maroc est en train de devenir l’un des premiers investisseurs en Afrique de l’Ouest. Le pays a demandé à adhérer à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) afin de bénéficier des tarifs préférentiels.21 La Tunisie a signé des accords fiscaux et d’investissements avec plusieurs pays d’Afrique subsaharienne. L’adhésion de l’Égypte au Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) a dynamisé les exportations d’huiles essentielles, de matériels électriques et d’hydrocarbures.

La mise en place de la ZLECA est susceptible d’être retardée en raison de la crise.22 L’application des règles sur les échanges de biens et de services, prévus à l’origine pour juillet 2020, sont actuellement différés.23 Les négociations portant sur les protocoles relatifs à l’investissement, la concurrence et les droits de propriété intellectuelle, qui devaient être terminées en décembre 2020, sont également retardées. Même si la priorité immédiate est de s’occuper de la crise sanitaire publique, il est important que les pays préservent l’engagement politique et réfléchissent à la manière dont la ZLECA peut aider les économies et les entreprises à mettre en place des chaînes de valeur régionales qui stimuleront le commerce et les investissements intra-africains.

Les infrastructures pour l’investissement

La crise économique provoquée par le COVID-19 crée aussi le besoin d’infrastructures technologiquement avancées, durables et résilientes pouvant accompagner la reprise économique de l’après épidémie et mieux s’intégrer dans les chaînes de valeur. La région est confrontée à un déficit d’investissement en infrastructures de 100 milliards USD par an sur les cinq à dix prochaines années.24 Certains pays se servent stratégiquement de la période de pandémie pour finaliser des projets d’infrastructure afin d’attirer les investisseurs dès que la reprise économique sera entamée, tandis que d’autres ont été obligés de retarder leurs projets. Par exemple :

Égypte : le gouvernement a accéléré l’émission de paiements en retard à des entrepreneurs afin de payer les employés et stimuler les travaux de construction des projets nationaux.25

Jordanie : le gouvernement a récemment approuvé une loi sur les partenariats public-privé (PPP) permettant d’accroître la participation du secteur privé dans les infrastructures. L’objectif est de minimiser les coûts publics, et de miser sur davantage de concurrence et de transparence.26

Tunisie : les autorités vont retarder les projets de développement des infrastructures non prioritaires (autres que relatifs à la santé et à l’éducation), soit l’équivalent de 3 % du PIB qui sera alloué à des dépenses plus urgentes. Il faut encore s’attendre à de nouvelles suppressions d’investissements non prioritaires.

Vers un renouvellement des stratégies d’investissement

Les cadres, les stratégies et les méthodes de travail portant sur la promotion de l’investissement vont évoluer lors de la reprise économique qui suivra la crise, avec éventuellement un recentrage sur des marchés et des secteurs spécifiques, et des restructurations institutionnelles. Certaines API de la région MENA ont notamment réfléchi à la manière de mieux saisir les opportunités dans des secteurs spécifiques en phase avec leurs avantages compétitifs (par exemple le commerce électronique, les technologies numériques, la santé, les énergies renouvelables et l’industrie automobile), en reconsidérant leurs cadres incitatifs et en optimisant le rôle des zones économiques par le biais d’une amélioration des procédures et des services. Les méthodes de travail sont susceptibles de changer, avec moins de voyages promotionnels et de participation à des salons et plus de réunions virtuelles, des prestations de services repensées, plus de coopération avec les autres API (par exemple des projets coopératifs entre les agences) et une meilleure utilisation des réseaux des investisseurs. Par exemple :

Jordanie : la JIC a mis en place un « Groupe de crise Corona » afin de mieux comprendre les conséquences de l’épidémie sur l’investissement et les services offerts aux investisseurs, et trouver des solutions pour poursuivre ces services.27

Égypte : le gouvernement a annoncé des procédures simplifiées et des coûts réduits pour les entreprises étrangères et locales intervenant dans les zones franches (par exemple des loyers réduits)

Liban : L’IDAL envisage l’extension des exemptions fiscales existantes et la création d’autres spécifiques au COVID-19. Au lieu d’instaurer de nouvelles incitations fiscales, ce qui nécessiterait des modifications juridiques, l’IDAL envisage d’assouplir et réviser les critères sur lesquels sont basées les incitations actuellement offertes aux secteurs prioritaires (agriculture et produits pharmaceutiques).

Faciliter davantage les investissements grâce au numérique

La pandémie est un levier pour accélérer la transformation numérique. Les mesures visant à contenir la pandémie ont incité les gouvernements et les entreprises à adopter à plus grande échelle le numérique, ainsi que les opérations et les services en ligne.

Les gouvernements et les organismes administratifs, en particulier les API, peuvent s’appuyer sur les technologies numériques pour alléger les tâches administratives et réduire les obstacles bureaucratiques qui permettront d’accroître à court terme la livraison des produits nécessaires, et de soutenir et faciliter les processus d’investissements à long terme. Alors que certains pays MENA, en particulier les États du Golfe, maîtrisent bien les services numériques, d’autres ont pris du retard et font face à des problèmes de mise en œuvre, en particulier au niveau infranational. Quelque que soit leur statut d’avancement, en réponse à la crise, la plupart des pays ont déjà pris des mesures rapides pour alléger la charge des entreprises. Par exemple :

EAU : les autorités chargées des zones franches ont renforcé leurs canaux numériques déjà solides, tout en réduisant considérablement les taxes professionnelles et en déployant des incitations économiques spéciales. Dans un grand nombre des 50 zones franches et des espaces économiques spéciaux hébergés par les EAU, le processus de création d’entreprise, les droits d’enregistrement, les paiements et la production de documents, peuvent être réalisés entièrement à distance.

Maroc : l’Office des changes a amélioré la toute nouvelle plateforme SMART (Système de management des autorisations, reporting et traitements) permettant de dématérialiser les formalités et les procédures.

Égypte : La GAFI entend renforcer ses Centres de services aux investisseurs dont la mission est de faciliter l’octroi de licences et d’approbations en réunissant les représentants de 47 ministères et organismes gouvernementaux. À cet effet, l’Autorité a récemment élargi ses services à l’immobilier et aux registres du commerce. La GAFI a également émis un décret permettant temporairement la participation virtuelle aux assemblées générales des entreprises. Le ministre des Finances a quant à lui publié un décret imposant aux déclarants assujettis à la TVA d’émettre des factures électroniques.

Liban : L’IDAL apporte une assistance technique aux entreprises manufacturières afin de les aider à développer leur stratégie de marketing numérique. L’Agence propose des webinaires gratuits sur la transformation numérique des entreprises. Elle vient de publier son aide-mémoire sur le secteur des TIC au Liban en soulignant ses avantages compétitifs et ses opportunités d’investissement.

La crise représente également une possibilité pour les entreprises de poursuivre le déploiement des technologies numériques, de dématérialiser et d’automatiser des processus qui faciliteront la production et une éventuelle relocalisation. Comme il est précisé dans la note de l’OCDE sur les flux d’investissement direct étranger au temps du COVID-19, « facteur présent avant la crise, le déploiement de technologies numériques pourrait s’étendre et faire suite aux expériences vécues pendant la pandémie. Pour se protéger des chocs futurs, les entreprises pourraient faire un usage plus intensif des solutions électroniques afin de dématérialiser et automatiser les processus, et réduire leur dépendance envers les actifs fixes et les contrats à long terme. Ce choix pourrait signifier moins d’IDE à long terme, mais il pourrait aussi induire la consolidation du marché dans l’e-commerce et l’espace numérique, ce qui créerait des opportunités d’IDE. Les progrès en matière d’automatisation et autres technologies avancées peuvent aussi potentiellement faciliter la relocalisation. »

Maintenir les réformes favorisant un climat propice à l’investissement

La crise du COVID-19 peut affecter différemment les investisseurs et les économies selon les contextes nationaux et régionaux, et les motivations vis-à-vis des IDE. Sans aucun doute, la région MENA va souffrir durablement des conséquences de la baisse des flux d’IDE déjà contraints dans la période précédant l’épidémie par un climat d’investissement insuffisamment favorable : cadres d’investissement complexes et parfois peu clairs, restrictions et procédures pesantes, infrastructures logistiques insuffisantes et tensions géopolitiques régionales. Ces dix dernières années, des pays ont engagé des réformes importantes afin d’améliorer l’environnement des investissements. Toutefois, ces réformes auront besoin d’être soutenues et de nouvelles mesures devront être mises en œuvre afin d’améliorer durablement le climat d’investissement et diversifier les économies dans le contexte de l’après COVID-19.

Plusieurs pays MENA ont en effet réformé leurs régimes juridiques et cadres institutionnels des investissements ces dernières années. Des lois d’investissement ont été promulguées ou amendées dans de nombreux pays afin de moderniser le cadre réglementaire, et les mandats et les responsabilités des agences de promotion de l’investissement ont été élargis.28 Parmi les réformes les plus récentes figurent :

Algérie : les autorités ont franchi un grand pas vers l’ouverture aux IDE. La loi de finances complémentaire pour 2020, publié au Journal officiel le 4 juin, a abrogé la règle 51/49 sauf dans des secteurs stratégiques définis de manière assez limitée. Le plafond limitant à 49 % la participation des investisseurs étrangers dans le capital d’une entreprise algérienne ne s’applique donc plus, à l’exception des activités de production de biens et services stratégiques pour l’économie : minerais, énergie, infrastructure de transport et industrie pharmaceutique (sauf pour les produits innovants essentiels). Toutes les autres activités sont ouvertes à l’investissement étranger sans obligation de créer un partenariat avec une contrepartie locale. La loi retire aussi deux restrictions majeures concernant la liquidité des IDE (droit de préemption et de rachat par l’État) et l’obligation de financement local (autorisation d’utiliser le financement étranger provenant des institutions financières de développement).

EAU : la loi sur les IDE de 2018 autorise une participation accrue des investisseurs étrangers. Elle permet aux actionnaires étrangers de posséder jusqu’à 100 % des parts d’une entreprise dans certains secteurs désignés (122 activités économiques dans 13 secteurs).

Oman : la nouvelle loi relative aux investissements étrangers, promulguée en janvier 2020, permet aux investisseurs de créer une société dans certaines activités autorisées, et n’impose ni capital social minimum, ni limite générale sur la prise de participation étrangère dans une société omanie.

Qatar : depuis l’adoption en 2019 de la loi sur les investissements, la participation étrangère à 100% est désormais autorisée dans tous les secteurs à l’exception de la banque, de l’assurance et des agences commerciales.

Liban : le 21 avril 2020, le Parlement a voté la loi sur le capital investissement privé qui modernise le cadre existant en adoptant de nouvelles règles et contrôles afin d’attirer les investissements (en particulier l’IDE), mobiliser des capitaux et contribuer au financement de l’économie libanaise.29

Tester les traités d’investissement et gérer la perturbation des investissements pour éviter les différends

Les pays MENA sont des signataires actifs des Traités bilatéraux d’investissement (TBI) avec plus de 550 accords en vigueur. Généralement ces traités stipulent que toutes les mesures prises par un État, par exemple changement de réglementation ou toutes mesures perturbant les activités d’investissement, doivent être raisonnables, proportionnées, non arbitraires et non discriminatoires. En cas de litige, ces traités contiennent habituellement des dispositions relatives au règlement des différends entre investisseur et État par le biais d’un arbitrage international.

La région MENA a connu un nombre relativement élevé de différends ayant trait aux investissements, et ce nombre s’est accru dans certains pays au cours des dix dernières années. Par exemple, l’Égypte a été impliquée dans 34 cas l’opposant à des investisseurs étrangers privés, dont 24 sont survenus après le soulèvement de 2011. En Libye, 17 cas sont recensés, tous sauf un après 2011. Ces exemples montrent une corrélation relative entre les crises politiques et économiques, et l’augmentation des litiges relatifs aux investissements. Par conséquent, à un moment où les gouvernements adoptent de nombreuses mesures économiques et de santé publiques liées à la crise du COVID-19, de nouveaux différends pourraient potentiellement émerger.

Les mesures de confinement ont actuellement et auront à l’avenir des conséquences majeures sur les investisseurs étrangers. L’arrêt imposé des activités, la transformation des lignes de production, les restrictions à l’exportation et la fermeture des frontières sont tout autant de mesures ayant altéré ou interrompu les activités des EMN. Ces mesures peuvent remettre en question la protection des investisseurs étrangers assurée par les traités d’investissement, ces derniers pouvant permettre de contester les mesures de lutte contre l’épidémie adoptées à travers les clauses de règlement des différends et l’arbitrage. Les conséquences de litiges potentiels demeurent incertaines et sont sujettes à diverses interprétations concernant la flexibilité des États à mettre en œuvre des mesures d’urgence visant à protéger l’intérêt public et la santé.30

Les pays MENA doivent donc faire preuve de vigilance sur ces questions et se préparer à des litiges potentiels, tout en renforçant les mécanismes de prévention des différends. Toute agence impliquée dans un projet d’investissement ou liée à ce projet doit être informée des obligations internationales et des répercussions potentielles de ses actions. Il est crucial que les agences et les investisseurs entretiennent des communications et des contacts réguliers afin d’anticiper les problèmes et discuter pour désamorcer les litiges. Le rôle des cellules de crise, mises en place dans plusieurs API de la région MENA, est de répondre aux questions des investisseurs étrangers et de résoudre les problèmes qu’ils pourraient rencontrer. Elles doivent également interagir avec les entités de règlement et de prévention des différends instaurées par certains pays afin d’anticiper des plaintes potentielles (par exemple le Comité interministériel égyptien pour le règlement des différends relatifs à l’investissement ou le Mécanisme de traitement des plaintes relatives à l’investissement créé par la Commission jordanienne des investissements).

Il subsiste de nombreuses incertitudes quant aux réactions futures des investisseurs. Mais pour l’instant, au vu de l’ampleur de la crise et des impératifs planétaires en matière de santé, des experts indépendants ont appelé à un « moratoire immédiat » sur toutes les demandes d’arbitrage qui pourraient intervenir entre investisseurs privés et gouvernements.31 Ils suggèrent une « restriction permanente » de toutes les demandes d’arbitrage faisant suite aux mesures mises en œuvre par les gouvernements pour contenir la pandémie du COVID-19, et qui sont liées à la santé et à l’économie. La crise peut aussi être l’occasion de faire progresser les efforts des pays pour réformer leur réseau d’accords d’investissement afin de garantir le droit de réglementer dans l’intérêt général et de préserver l’espace politique des États.

Vers une reprise inclusive, verte et résiliente en matière d’investissement

Alors que de nombreux gouvernements MENA se concentrent actuellement sur les réponses à court terme pour soulager l’impact de la pandémie, cette période représente aussi une opportunité pour la région de concevoir un ambitieux programme de réformes. S’ouvrir davantage aux investissements ou réduire les restrictions ne sera pas suffisant. Les gouvernements doivent être prêts à attirer des investissements de qualité qui encouragent une reprise inclusive, plus écologique et résiliente. La reprise doit répondre aux besoins de tous, des consommateurs, entrepreneurs, aux personnes les plus vulnérables de la société, y compris les travailleurs informels et les femmes. Dans la région MENA, tout comme au niveau mondial, les principaux enjeux seront d’élaborer et d’intégrer de manière cohérente les politiques relatives à la santé, au travail, au genre, à l’environnement et au commerce dans un ambitieux programme de réforme des investissements. L’initiative de l’OCDE sur les qualités de l’IDE (OECD FDI Qualities Initiative) peut contribuer à cette réévaluation en présentant une nouvelle panoplie de politiques visant à maximiser l’impact sur le développement durable de l’IDE (voir la note de l’OCDE sur les réponses politiques au COVID-19 en matière d’investissement).

Les API vont jouer un rôle important dans la réalisation de ces objectifs, y compris grâce à leur mission de suivi des entreprises et de plaidoyer politique. Elles devront repenser leurs stratégies et s’adapter aux secteurs prioritaires. La Cartographie des API de la région MENA et les activités de renforcement des capacités, d’apprentissage par les pairs et de réseautage réalisées dans le cadre du Programme UE-OCDE sur la promotion de l’investissement en Méditerranée, ainsi que le dialogue politique régional du Groupe de travail MENA-OCDE sur l’Investissement et le Commerce pourraient aussi aider les pays à évaluer, mettre en œuvre et améliorer les réformes favorables à un climat de l’investissement de qualité dans un monde post-COVID-19.

La coopération continue au niveau régional et international est tout aussi importante. Le 30 mars 2020, la déclaration ministérielle du Groupe de travail sur le Commerce et l’Investissement du G20 qui s’est tenu sous la présidence de l’Arabie saoudite, rappelle « l’importance de renforcer l’investissement international » et la nécessité de « continuer à travailler ensemble pour assurer un environnement libre, équitable, non discriminatoire, transparent, prévisible et stable pour le commerce et l’investissement, et de garder nos marchés ouverts. » Le 14 mai, la déclaration ministérielle du groupe a réitéré en particulier la nécessité de partager les informations sur les actions prises et les bonnes pratiques en matière de promotion des investissements dans les secteurs impactés, d’encourager les agences gouvernementales à travailler avec des entreprises et des investisseurs pour identifier les opportunités d’investissements, et d’encourager les consultations avec le secteur privé dans le cadre des mesures politiques portant sur l’IDE.32 Les économies de la région MENA se sont déjà engagées à prendre ces mesures et elles doivent rester actives afin de veiller à ce que la crise engendrée par le COVID-19 devienne un tournant pour de meilleurs investissements dans la région MENA.

Bibliographie

Al Arabia Monitor, MENA COVID-19 Situation Report, May 2020, https://www.arabiamonitor.com/

Baldwin, R., Evenett, S., (2020), COVID-19 and Trade Policy, Why Turning Inward Won’t Work, Kowalski, P. Chapter 10: Will the post-COVID world be less open to foreign direct investment?, 29 April 2020 https://voxeu.org/content/covid-19-and-trade-policy-why-turning-inward-won-t-work

Banque mondiale, (2020), Supporting Businesses and Investors Investment Climate Policy Response to COVID-19, World Bank Group Investment Climate Team, March 2020

Banque mondiale, (2020), The initial response of investment promotion agencies to COVID-19 and some observed effects on foreign direct investment, Trade, Investment and Competitiveness, Investment Climate Unit, April 2020

CNUCED, (2020), Global trade impact of the coronavirus (COVID-19) epidemic, trade report update https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcinf2020d1.pdf

CNUCED, (2020), Investment Policy Monitor, Issue 23, April 2020 https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcbinf2020d1_en.pdf

CNUCED (2020), Investment Policy Monitor, investment policy responses to the COVID-19 pandemic, Special issue 4, May 2020 https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcbinf2020d3_en.pdf

CNUCED, (2020), The IPA Observer, Investment Promotion Agencies: striving to overcome the COVID-19 challenge, Special issue 8, April 2020 https://sustainablefdi.org/images/IPA_Observer_8_16042020_FINAL_for_launch.pdf

CNUCED, (2020), Investment Trends Monitor, Impact of the COVID-19 Pandemic on Global FDI and GVCs, Special issue, March 2020 https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeiainf2020d3_en.pdf

CNUCED (2020), Investment and Development, Transnational Corporations, Volume 27, Number 1 https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeia2020d1_en.pdf

Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE), (2020), L’impact du covid-19 sur les entreprises tunisiennes, Mars 2020

OCDE, (2020), Foreign direct investment flows in the time of COVID-19, May 2020 https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=132_132646-g8as4msdp9&title=Foreign-direct-investment-flows-in-the-time-of-COVID-19

OCDE, (2020), Investment promotion agencies in the time of COVID-19, May 2020 https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=132_132715-6ewiabvnx7&title=Investment-promotion-agencies-in-the-time-of-COVID-19

OCDE, (2020), OECD investment policy responses to COVID-19, April 2020 https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129922-gkr56na1v7&title=OECD-Investment-Policy-Responses-to-COVID-19

OCDE, (2018), MENA-OECD Economic Resilience Task Force, FDI in fragile and conflict affected economies in the Middle East and North Africa: trends and policies, Background Note, December 2018 http://www.oecd.org/mena/competitiveness/ERTF-Jeddah-2018-Background-note-FDI.pdf

Signé,L., (2020), Unlocking Africa’s Business Potential: Trends, Opportunities, Risks and Strategies, Brookings

WAIPA, (2020), The impact of COVID-19 from the perspective of IPAs, May 2020 https://waipa.org/waipa-content/uploads/The-impact-of-COVID-19-from-the-perspective-of-IPAs.pdf

Notes

Sur la base des statistiques officielles disponibles dans la base de données sur les statistiques des balances des paiements du FMI et en utilisant les bases de données publiques et commerciales sur les flux d’IDE.

Entre 2018 et 2020, l’OCDE a entrepris un examen des statistiques concernant l’IDE au Maroc, en Égypte, en Jordanie et en Tunisie. Afin d’améliorer la disponibilité des informations sur les IDE dans la région, de nouvelles analyses portant sur d’autres pays MENA pourraient être réalisées à l’avenir.

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00153-en_impact-covid-19-trade-investment.pdf

Par exemple, le FMI estime qu’en 2020 la Tunisie connaîtra un net recul de l’IDE et passera de 798 millions USD à 141 millions USD (- 82,3 %). https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/04/14/Tunisia-Request-for-Purchase-Under-the-Rapid-Financing-Instrument-Press-Release-Staff-Report-49327?cid=em-COM-123-41407

Les données ne prennent pas en compte les flux d’IDE au Qatar, en Arabie saoudite et dans les Émirats arabes unis. Pour accéder à des informations plus détaillées sur la couverture par pays, consultez la note du Graphique 2.

Byblos Bank (2020), Country Risk Weekly Bulletin, Issue 628. https://www.byblosbank.com/Library/Assets/Gallery/Publications/CountryRiskWeeklyBulletin/Country%20Risk%20Weekly%20Bulletin%20628.pdf

China Global Investment Tracker, (2019), the American Enterprise Institute. https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/

Banque mondiale, (avril 2020), The Initial Response of Investment Promotion Agencies to COVID-19 and Some Observed Effect of Foreign Direct Investments.

La littérature fournit des éléments de définition des termes localisation dans un pays proche (nearshoring) ou relocalisation (reshoring), mais laisse transparaître un désaccord quant à la terminologie exacte. Ellram (2013) a défini la re-localisation (reshoring) comme le fait de « rapatrier la production dans le pays de la société mère », mais d’autres ont décrit la relocalisation comme un simple changement générique de localisation par rapport à un précédent pays étranger (Fratocchi et al., 2014). À l’inverse, le terme localisation dans un pays proche ou raccourcie (nearshoring) est considéré comme la décision de relocaliser des activités précédemment réalisées à l’étranger, pas nécessairement dans le pays d’origine de l’entreprise, mais plutôt dans un pays voisin du pays d’origine. Voir : De Backer, K., et al., (2016), "Reshoring: Myth or Reality?", OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 27, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5jm56frbm38s-en

Ministère du Commerce et de l’Industrie (2020). http://www.mti.gov.eg/English/MediaCenter/News/Pages/MTI-imposes-3-month-ban-on-export-of-anti-infection-supplies-1.aspx

L’OCDE travaille en partenariat avec le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée afin d’analyser les progrès d’intégration économique dans la région euro-méditerranéenne et recommander des actions politiques visant à améliorer cette intégration. Un rapport sur l’intégration régionale dans la région euro-méditerranéenne sera publié au cours du second semestre 2020.

Brookings, (2019). https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/04/Unlocking-Africa_Chapter1.pdf

Banque mondiale, (avril 2020), The Initial Response of Investment Promotion Agencies to COVID-19 and Some Observed Effect of Foreign Direct Investments.

Par exemple : promulgation d’une nouvelle loi sur les investissements en Jordanie en 2014 ; révision du Code d’investissement et du cadre institutionnel tunisien en 2016 ; en 2017, nouvelle révision de la loi sur les investissements en Égypte avec plus de garanties et d’incitations pour les investisseurs, et un rôle repensé pour la GAFI en matière de promotion des investissements et de règlements des différends ; la Charte des investissements du Maroc actuellement en cours de révision et la transformation majeure de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) visant à fusionner les fonctions export et investissement en 2018.

Byblos Bank, (27 April-2 May 2020), Economic Research and Analysis Department, Issue 630.

Kluwer Arbitration Blog, (April 2020), “Investment Treaty Claims in Pandemic Times: Potential Claims and Defences” and “Pandemics, Emergency Measures and ISDS”

Columbia Center on Sustainable Investment, (2020), https://mailchi.mp/law/call-for-isds-moratorium-covid-19?e=17b57bf90f