Bien que ne pesant guère dans le PIB, le transport aérien est étroitement lié à d'autres activités, en particulier celles de l'aéroportuaire et de la construction aéronautique avec lesquels il forme le « secteur de l’aviation », principal moteur de nombreuses autres activités économiques.

L’effondrement de la demande de transport aérien de passagers (et de marchandises dans une moindre mesure) qu’ont entraîné la pandémie de COVID-19 et les mesures de confinement connexes compromet la viabilité de nombreuses entreprises, qu'il s'agisse de transporteurs ou d’autres intervenants du secteur de l’aviation, et met en péril une multitude d’emplois.

Alors que les pouvoirs publics prêtaient déjà une grande attention au secteur de l’aviation, la crise du COVID-19 a précipité une nouvelle cascade de prêts, garanties de prêts, subventions salariales et injections de capitaux, qui interroge sur le respect du libre jeu de la concurrence et l’utilisation rationnelle des ressources publiques.

Pour placer le secteur de l'aviation sur une trajectoire de durabilité, les pouvoirs publics devraient concentrer leur action sur l’ensemble de ses acteurs et la compétition. Plus précisément, ils devraient :

Apporter le soutien nécessaire sans fausser le jeu de la concurrence. Lorsque des entreprises ont besoin ou font l’objet de mesures d'aide, celles-ci ne devraient pas fausser les conditions de concurrence dans le secteur de l’aviation.

Préserver la dynamique des entreprises et autoriser leur sortie. La demande pouvant avoir structurellement évolué, voire diminué, depuis la crise, les administrations devraient favoriser les restructurations et s’abstenir d'aider les entreprises non viables, tout en prêtant main forte aux travailleurs licenciés économiques.

Encourager les investissements en faveur de la transition verte et, ainsi, renforcer la résilience du secteur de l’aviation à long terme, par exemple en conditionnant l'octroi des aides aux entreprises à l’amélioration de leur bilan environnemental.

Se préoccuper de la question de la durabilité d'un bout à l’autre de la chaîne de valeur de l’aviation, c’est-à-dire des constructeurs aéronautiques aux aéroports. Vu l'importance cruciale de coordonner l'action menée dans les différents secteurs, les mesures prises par les pouvoirs publics en réaction à la crise du COVID-19 dans le secteur de l’aviation devraient s'inscrire dans les stratégies de transition bas-carbone mises en œuvre ou à l’étude dans un grand nombre des pays de l’OCDE.

Le transport aérien, un secteur de taille modeste qui pèse lourd dans l’économie

Le secteur du transport aérien (de passagers et de marchandises) ne représente qu’une faible proportion de la valeur ajoutée créée par les pays de l’OCDE (environ 0.3 % en moyenne, voir Graphique 1). Pourtant, ses liens étroits avec d’autres secteurs situés en amont et en aval lui confèrent un rôle important dans l’économie.

Note : D'après la CITI, Rev.4 (transports aériens : division 51 ; Construction aéronautique et spatiale et de matériel connexe : groupe 303 ; Activités de services annexes des transports aériens : classe 5223). On ne dispose pas de données sur la valeur ajoutée liée à l’exploitation des aéroports pour ce qui concerne l’Australie, le Canada, les États-Unis et le Japon. Données de 2016 pour le Canada et de 2018 pour les États-Unis.

Source : calculs effectués à partir de la base de données STAN de l’OCDE http://oe.cd/stan.

Premièrement, le transport aérien est tributaire de plusieurs secteurs d'amont : activités de soutien (notamment, exploitation aéroportuaire), construction aéronautique, services de location et de location-achat, et fabrication de produits pétroliers raffinés (mélange de biocarburants inclus). Le transport aérien et l’aéroportuaire sont par nature intimement liés. Certains aéroports dépendent fortement d'une ou de plusieurs compagnies auxquelles ils servent de plateforme de correspondance. Les aéroports appartiennent généralement à différents acteurs, soit privés (par exemple, Lufthansa détient une participation minoritaire dans l’aéroport de Francfort), soit publics. D'après les indicateurs de l’OCDE sur la réglementation des marchés de produits, en 2018, dans trois pays de l’OCDE sur quatre, l’État était actionnaire des principaux aéroports nationaux et, dans un pays sur trois, du principal transporteur aérien. En outre, les constructeurs aéronautiques sont particulièrement tributaires de la demande du secteur du transport aérien, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de sociétés de location-achat. Compte tenu des liens existant entre leur niveau d'activité et les décisions stratégiques les concernant, les transporteurs aériens, les aéroports et les constructeurs aéronautiques sont étudiés ici conjointement sous la désignation « secteur de l'aviation ».

Deuxièmement, le transport aérien joue un rôle fondamental dans plusieurs secteurs d'aval en ce qu’il permet la circulation des biens et, surtout, le commerce des services à travers le mouvement des personnes physiques (mode 4 du commerce des services). Le fret aérien est indispensable à la fluidité des chaînes d'approvisionnement mondiales. Les voyages d'affaires constituent un important vecteur de transfert international de connaissances. L’existence de vols directs intercontinentaux sans escale est décisive dans le choix du lieu d’établissement des sièges des grandes sociétés, même si l’incidence des aéroports sur l'activité économique locale fait débat. La possibilité de gagner un grand nombre de destinations est également déterminante pour le tourisme, en particulier le tourisme international.

Outre cette transversalité sectorielle, l'avion a pour particularité de pouvoir compléter et remplacer d'autres modes de transport, en particulier la grande vitesse ferroviaire sur les courtes et moyennes distances. Selon les estimations de l’Agence internationale de l'énergie, avant la crise du COVID-19, la grande vitesse ferroviaire aurait pu absorber 14 % du trafic aérien mondial à des conditions compétitives. Le transport aérien n’en demeure pas moins indispensable à la cohésion territoriale et au développement des régions périphériques car il est souvent le seul moyen viable de les relier aux centres économiques.

Les conséquences de la crise du COVID-19 sur le transport aérien se sont répercutées sur tout le secteur de l’aviation

La pandémie, les restrictions de déplacement et la crise économique qui en a résulté ont fait évoluer le comportement des passagers et provoqué un effondrement de la demande. Selon l’IATA, en glissement annuel, le trafic aérien « passagers » exprimé en passagers-kilomètres payants a chuté de 90 % en avril 2020 et de 75 % en août. Avec la contraction de l’activité économique et des échanges, le fret a reculé de près de 30 % en avril et d’environ 12 % en août.

Face à l'ampleur du choc, le volant de trésorerie des compagnies aériennes diminue, malgré la variabilité d’une part non négligeable des coûts (environ 50 %, d'après l’IATA, sachant que le carburant représente un quart du total) et la baisse des coûts d’exploitation due à la récente chute des prix pétroliers.

À moyen terme, deux incertitudes pèsent sur les compagnies aériennes :

Le coût des mesures liées à la santé. Une hausse des coûts d’exploitation est à prévoir à court terme, tant pour les transporteurs que pour les aéroports, en raison du durcissement des règles d'hygiène et de sécurité (concernant, par exemple, la désinfection, les EPI, les contrôles de température ou les tests viraux), en attendant qu’elle soit répercutée sur les consommateurs. Par ailleurs, dans le cas du transport aérien, l’application des mesures de distanciation sociale pourrait jusqu’à réduire de moitié la capacité d’emport de passagers (autrement dit, le nombre de sièges pouvant être occupés pendant un vol).

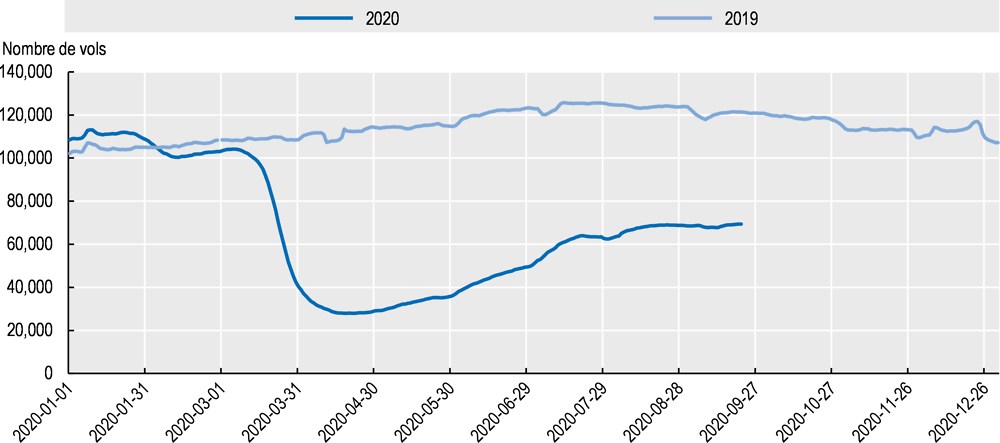

L’aspect de la reprise des vols commerciaux. Sous l’effet des restrictions imposées aux déplacements internationaux, de la contraction de l’activité économique et de l’évolution du comportement des usagers vers une plus grande prudence, la demande pourrait ne pas remonter aux niveaux d'avant la crise, indépendamment du relâchement des mesures de confinement et des restrictions de déplacement en vigueur dans de nombreux pays. Le trafic aérien commercial est lent à repartir : en septembre 2020, le nombre des vols effectués dans le monde était encore inférieur de plus de 40 % à son niveau d'avant la crise (Graphique 2). Ce chiffre masque une grande disparité puisque la chute est encore plus importante pour les long-courriers. Sur le long terme, l’évolution du comportement des usagers pourrait structurellement modifier la demande de transport aérien. Bien que la reprise des vols intérieurs en Chine donne des raisons de tabler sur une remontée du trafic aux niveaux d'avant la crise, il n’est pas à exclure que la demande ne se rétablisse jamais complètement du fait d’une redistribution modale qui s’opérerait soit dans les échanges de services (avec, par exemple, la baisse des déplacements professionnels occasionnée par le recours accru à la vidéoconférence) soit, dans une moindre mesure, en faveur d'autres modes de transport (par exemple, la grand vitesse ferroviaire).

Sous l’effet conjugué des chocs sur l’offre et la demande et du caractère incertain des perspectives à moyen terme, les compagnies aériennes n’ont guère de visibilité sur leur avenir. Par ricochet, cette incertitude pénalise le secteur de l’aviation dans son ensemble, qui n’est d'ailleurs pas à l’abri d’une résurgence de la pandémie susceptible d’entraîner de nouvelles restrictions du transport aérien destinées à lutter contre les flambées épidémiques ou une deuxième vague éventuelle. Certaines entreprises du secteur risquent de disparaître dans la mesure où la production et les rentrées vont probablement se maintenir quelque temps encore en deçà des niveaux d’avant la crise.

Note : Moyenne mobile sur sept jours du nombre de vols commerciaux enregistrés quotidiennement par Flightradar24 (temps universel coordonné). Le trafic aérien commercial inclut les vols commerciaux de passagers, le transport de marchandises, les vols charters et certains vols d'affaires. En sont exclus les vols à but privé, les vols en planeur et en hélicoptère, les transports sanitaires, les vols officiels et militaires, ou les vols de drones.

Source : statistiques de Flightradar24, flightradar24.com.

Avant la crise du COVID-19, les compagnies aériennes se trouvaient dans des situations très diverses. En effet, le transport aérien fait partie des secteurs qui affichent les plus grands écarts de productivité et, dans une moindre mesure, de rentabilité. Ses acteurs n’étaient donc pas tous armés de la même manière pour résister à un tel choc et affronter sereinement l’avenir.

Les faillites, fusions et acquisitions de grandes compagnies pourraient nuire au jeu de la concurrence dans le secteur, voire influer sur les tarifs. Si 80 % des sièges passagers concernent des liaisons assurées par plusieurs transporteurs, ils ne sont bien souvent qu'un petit nombre (deux ou trois dans 36 % des cas).

Les pouvoirs publics interviennent souvent dans le secteur de l’aviation, plus encore depuis l’apparition du COVID-19

Jusqu’à présent, les pouvoirs publics intervenaient dans le secteur de l’aviation pour différentes raisons. Le plus souvent, il s’agissait de venir en aide aux constructeurs aéronautiques, qui, du fait de l'apprentissage par la pratique et des importantes économies d'échelle qui les caractérisent, tendent à sous-investir dans les technologies, l’innovation et les capacités de production. Les autorités peuvent également chercher à coordonner les efforts d'un large éventail de prestataires, dotés de différents savoir-faire et à garantir la sécurité des appareils. Depuis quelque temps, les constructeurs sont l’objet de politiques industrielles vertes, censées accélérer la transition vers l’avion bas carbone. Les pouvoirs publics interviennent aussi pour sauver l’emploi dans les grands groupes.

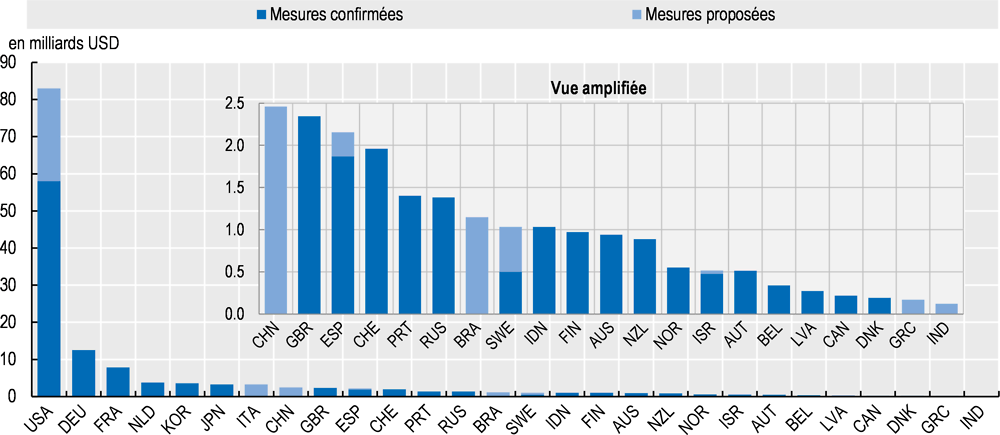

Face à la crise du COVID-19, la plupart des mesures prises jusqu'ici en faveur de secteurs ou d’entreprises spécifiques concernent le transport aérien. En août 2020, le soutien public aux compagnies aériennes avoisinait 160 milliards USD (Graphique 3), dont près des deux tiers financent une aide directe (subventions, prêts, fonds propres, injections de capitaux), et un quart des subventions salariales. De manière générale, il existe trois types d'intervention :

les dispositifs généraux d'aide, conçus pour fournir des liquidités aux entreprises, indépendamment de leur activité (par exemple, extension des programmes de maintien de l’emploi ou mise en place de nouveaux) ;

les programmes sectoriels (par exemple, à l’intention des compagnies aériennes en Australie ou de l’ensemble du secteur de l’aviation en France), notamment en faveur des employés des sociétés de transport aérien (par exemple, le Payroll Support Program aux États-Unis) ;

les mesures d'aide ciblée sur les entreprises (par exemple, nationalisation partielle ou totale dans certains pays, du fait de la présence de grandes entreprises dans le secteur du transport aérien, telles qu’Alitalia et Lufthansa).

La crise se prolongeant, il est possible que les États entreprennent d’injecter davantage de capitaux. Même si, au départ, les compagnies aériennes n’étaient manifestement pas plus endettées que les entreprises des autres secteurs, l’IATA annonce un creusement de leur dette de l’ordre de 28 % en 2020. Faute d'injection de capitaux, leur capacité à financer de nouveaux investissements en pâtirait fortement, et, pour certaines, il en irait également de leur solvabilité.

La crise du COVID-19 a renforcé certains des motifs auparavant invoqués pour justifier le soutien au secteur de l’aviation. Ainsi, les problèmes de trésorerie, l’alourdissement de la dette et l’incertitude de l’avenir peuvent compromettre la réalisation d’investissements indispensables pour réduire l’intensité carbone du secteur, en particulier l’acquisition d’avions moins gourmands en carburant.

Si, auparavant, la politique menée dans le secteur de l'aviation visait essentiellement la construction aéronautique, la crise a mis en exergue le rôle crucial du transport aérien et des infrastructures aéroportuaires dans la connectivité des régions périphériques (en particulier insulaires). Dans plusieurs pays (Espagne, France, Grèce, Islande, Italie, Norvège et Portugal), les tarifs des vols intérieurs sont réglementés, voire subventionnés au titre des obligations de service public sur certaines liaisons.

Note : Mesures d'aide, proposées ou confirmées, à l’intention des compagnies aériennes et exécutées par l’administration ou des organismes semi-publics dans 57 pays au 20 août 2020, en milliards USD. Parmi ces mesures figurent les dispositifs publics de financement et de garantie des prêts commerciaux, la recapitalisation par l’État, le subventionnement, la nationalisation, le report et/ou l’exemption du paiement de l’impôt, le versement de primes et le capital-investissement.

Source : OCDE, d'après Abate, Christidis & Joko Purwanto (2020) J. Air Transp. Manag. 89:101931.

À l’avenir, les interventions des pouvoirs publics devraient favoriser la résilience et la viabilité du secteur de l’aviation

Les États doivent réussir à soutenir le secteur de l'aviation sans fausser le jeu de la concurrence, en particulier lorsqu’ils envisagent d'aider des entreprises données

L'intervention des pouvoirs publics peut avoir des effets ambigus sur le jeu de la concurrence. D’un côté, la ruine d’une poignée d’entreprises risque de créer un déficit de concurrence, que leur sauvetage pourrait permettre d'éviter. De l’autre, les injections de capitaux mettent en péril la « neutralité concurrentielle » de l’État et a une incidence sur l'accès des entreprises étrangères au marché intérieur. La bonne gouvernance des entreprises d’État est essentielle pour éviter de nuire à la concurrence tout en contribuant à l’efficience des entreprises en question. Les mesures en faveur de la concurrence devraient surtout viser à abaisser les coûts d’entrée et consister, par exemple, à réserver aux nouveaux intervenants les créneaux aéroportuaires non utilisés.

La priorité des États devrait être de préserver la dynamique des entreprises du secteur de l'aviation

Mal conçue, l’intervention des pouvoirs publics peut ralentir la dynamique des entreprises et, en définitive, la croissance de la productivité. Dès lors qu’ils agissent en dehors du cadre sectoriel, auprès d’entreprises particulières, il convient que celles-ci soient nécessairement solvables et productives. Comme dans n’importe quel autre secteur, les autorités devraient s’abstenir de soutenir les entreprises non viables et plutôt permettre leur sortie du marché et favoriser le redéploiement consécutif des ressources. Dans la pratique, il s'agit d’intervenir à l’échelle du secteur et de stimuler la concurrence.

La rentabilité et la productivité étant très dispersées dans le transport aérien, l’intervention publique risque d'autant plus de compromettre la dynamique et la productivité de ses acteurs. L'éventualité d'une demande stagnante à moyen terme a poussé le secteur à commencer à s'adapter et à réduire la voilure. Dans ce contexte, les autorités devraient, non pas combattre, mais accompagner ce redimensionnement en veillant tout particulièrement à favoriser la restructuration ou la sortie des entreprises les moins performantes tout en continuant à privilégier l’utilisation rationnelle des ressources publiques.

Pendant la phase de restructuration, l’action publique doit faciliter la transition pour ceux qui ont perdu leur emploi. En plus de réduire les coûts pour les entreprises, les dispositifs de maintien dans l’emploi ont protégé les revenus des travailleurs du secteur de l'aviation au plus fort de la crise. À mesure que l'incertitude se dissipe autour du coût des mesures sanitaires et de l'aspect de la reprise des vols commerciaux, il convient de revoir les dispositifs de maintien dans l’emploi de manière à cibler les postes viables, mais susceptibles d’être supprimés. Dans le même temps, les autorités doivent soutenir, non pas les emplois, mais les personnes qui risquent de se retrouver au chômage.

Les interventions des pouvoirs publics devraient encourager l’investissement pour améliorer la durabilité du secteur de l'aviation

Quoique non négligeable, la réduction des émissions due aux mesures de confinement et à la crise économique n’est pas vouée à durer et ne saurait ralentir la cadence du changement climatique. Si l'immobilisation au sol d'une grande partie de la flotte mondiale pourrait aboutir au retrait des appareils les moins rentables, la crise du COVID-19 pourrait également entraîner une diminution ou le report des investissements de décarbonation pourtant nécessaires, compte tenu des contraintes financières et de la récente chute des prix pétroliers. La crise a déjà freiné les ambitions du Régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA).

Investir dans des appareils et combustibles moins polluants peut aider à rendre le secteur de l'aviation résilient sur le long terme. Placer les entreprises sur une trajectoire de durabilité peut aider à garantir leur viabilité sur le long terme et à limiter l’aléa moral potentiellement induit par la vague de soutien actuelle. Avant d'intervenir, les pouvoirs publics devraient d'ailleurs considérer le secteur des transports dans son ensemble et, le cas échéant, envisager de favoriser la transition vers les modes plus économes en énergie, tels que la grande vitesse ferroviaire.

Aider les entreprises à la condition qu’elles améliorent leur bilan environnemental pourrait faciliter leur transition progressive vers les technologies et carburants moins polluants (par exemple, moyennant l’octroi de prêts et de garanties de prêt à Air France et Lufthansa). En leur qualité d'actionnaire, les États devraient encourager cette transition.

Les interventions des pouvoirs publics destinées à soutenir les investissements en faveur de la durabilité devraient concerner l’ensemble de la chaîne de valeur de l’aviation, constructeurs, motoristes et aéroports inclus

Il ne s'agit pas de stimuler la demande en appareils du côté des compagnies aériennes. Le surcoût qui en résulterait nuirait certainement à leur solvabilité sans pour autant garantir un flux régulier de commandes pour les constructeurs.

Par ailleurs, les autorités ne devraient pas se focaliser sur les poids lourds du secteur, mais se préoccuper également des jeunes entreprises et des startups, notamment en prenant des mesures complémentaires à leur égard (par exemple, le plan français de soutien à l'aéronautique prévoit des dispositifs de financement et de subventionnement pour les petites et moyennes entreprises). Ne pas en tenir compte pourrait aboutir à une consolidation excessive des principaux acteurs.

Les stratégies axées sur des missions peuvent contribuer à promouvoir la durabilité du secteur de l’aviation. De même, les mesures prises pour soutenir le secteur au titre de la politique industrielle en réaction à la crise du COVID-19 devraient s'inscrire dans les stratégies de transition bas-carbone qui sont mises en œuvre ou à l'étude dans un grand nombre de pays de l’OCDE. De tels trains de mesures peuvent aider à relever les défis sociétaux, notamment en coordonnant l’action des différentes parties prenantes et en garantissant le caractère cohérent et complémentaire des investissements publics et privés.

Pour aller plus loin

Abate, M., P. Christidis et A.J. Purwanto (2020), « Government support to airlines in the aftermath of the COVID-19 pandemic », Journal of Air Transport Management, vol. 89, n° 101931, https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2020.101931.

AIE (2020), « Changes in transport behaviour during the Covid-19 crisis », Agence internationale de l'énergie, Paris, https://www.iea.org/articles/changes-in-transport-behaviour-during-the-covid-19-crisis.

FIT (2020), « Restoring air connectivity under policies to mitigate climate change », COVID-19 Transport Brief, https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/air-connectivity-covid-19.pdf.

FIT (2018), « Government support measures for domestic air connectivity », Case-Specific Policy Analysis Reports, https://www.itf-oecd.org/government-support-measures-domestic-air-connectivity.

OCDE (2020), « Les dispositifs de maintien dans l’emploi pendant la période de confinement de la crise du COVID-19 et au-delà », Les réponses de l’OCDE face au coronavirus (COVID-19), http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/les-dispositifs-de-maintien-dans-l-emploi-pendant-la-periode-de-confinement-de-la-crise-du-covid-19-et-au-dela-d315c5f1/.