コロナウイルス危機により学校が次々と閉鎖される中(2020年3月末時点で140か国以上)、オンライン学習の機会の地位が教科課程外のおまけから、教育にとって必須のライフラインへと上昇している。

デジタル技術がもたらす機会は、危機の最中の暫定的な解決策にとどまらない。デジタル技術によって、我々は学習の内容、方法、場所、時間について全く新しい回答を見出すことができる。テクノロジーにより、教師も生徒も教科書より優れた教材を多様な体裁(フォーマット)で、時間と空間の制約を超える方法で利用できる。優れた教師と同様に、自動制御できるオンライン学習システムは、学問を教えると同時に、学問習得の仕組み、我々が興味を持つ課題と思考の種類、退屈だとか難しいと感じる種類の問題などを同時に観察することができる。そして、システムは従来の学級における学習よりもより優れた精度と正確さをもって個人の学習スタイルにふさわしい学習経験を採用できる。同様に、仮想の実験室では、実験について学ぶだけでなく、実験を計画、実施し、そこから学ぶ機会が得られる。

そうは言っても、PISAの最新調査の対象となったほとんどの国々の教育制度がデジタル学習の機会に備えができていないところに、コロナウイルス危機が襲い掛かった。本報告書では、いくつかの驚くべき数字を収録している。このデータは2018年のPISA評価で収集されたもので、79か国の15歳の生徒60万人以上の代表標本に基づいている。注記がない場合は、数値はOECD加盟36か国平均を表している。本報告書に収録されていないデータは、PISAデータベースで提供している。

生徒のデジタル利用状況

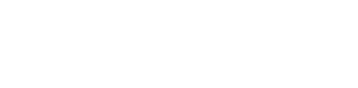

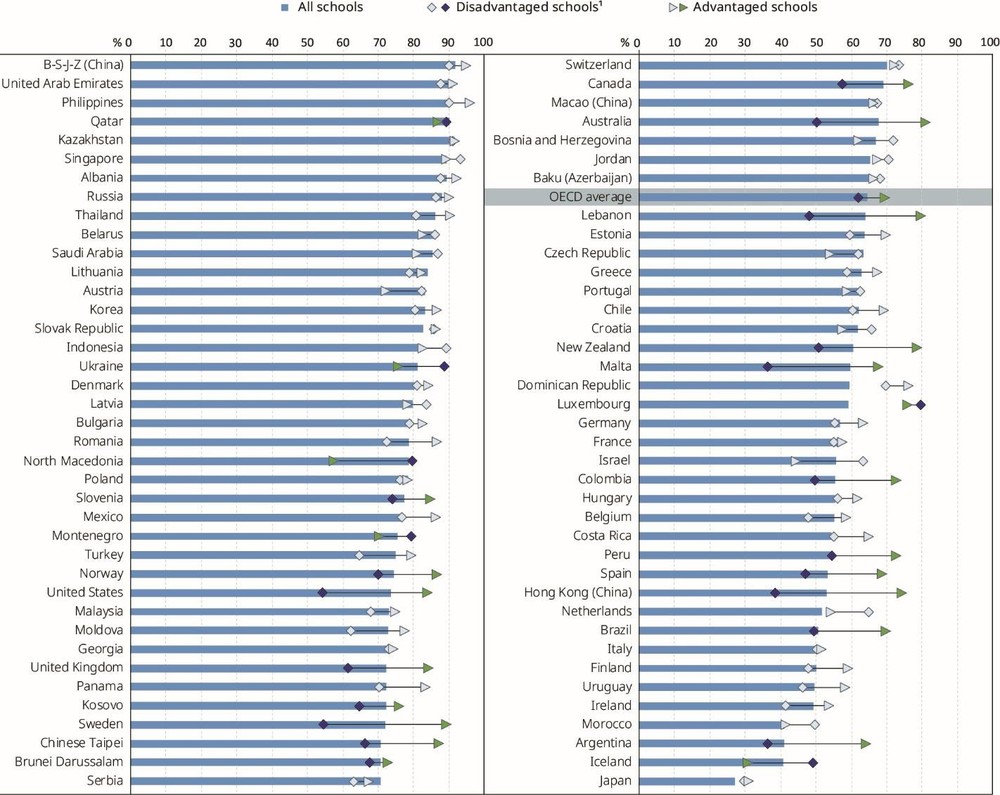

まずは基礎的な学習環境についてである。OECD諸国平均で、15歳の生徒の9%が自宅に静かに学習できる場所がなく、インドネシア、フィリピン、タイでは、その割合が30%以上である(図1)。これは無作為抽出のグループではなく、最も恵まれない世帯の生徒についての割合である。PISAの成績上位国である韓国ですら、社会経済的に恵まれない生徒が多い学校の4分の1では、5人に1人が自宅に学習するための場所を持っていない。

注:統計的に優位な値のマーカーは濃い色になっている。

ある学校が社会経済的に恵まれているか否かは、その学校の社会経済的プロファイル(学校の生徒の社会経済的地位の平均)が、その国・地域の全学校の経済、社会、文化的地位についてのPISAインデックスで上位または下位4分の1に含まれているかということを表す。

この図の国と地域は、静かな学習場所が利用できる生徒の平均割合が小さい順に並んでいる。

出典:OECD, PISA 2018 Database

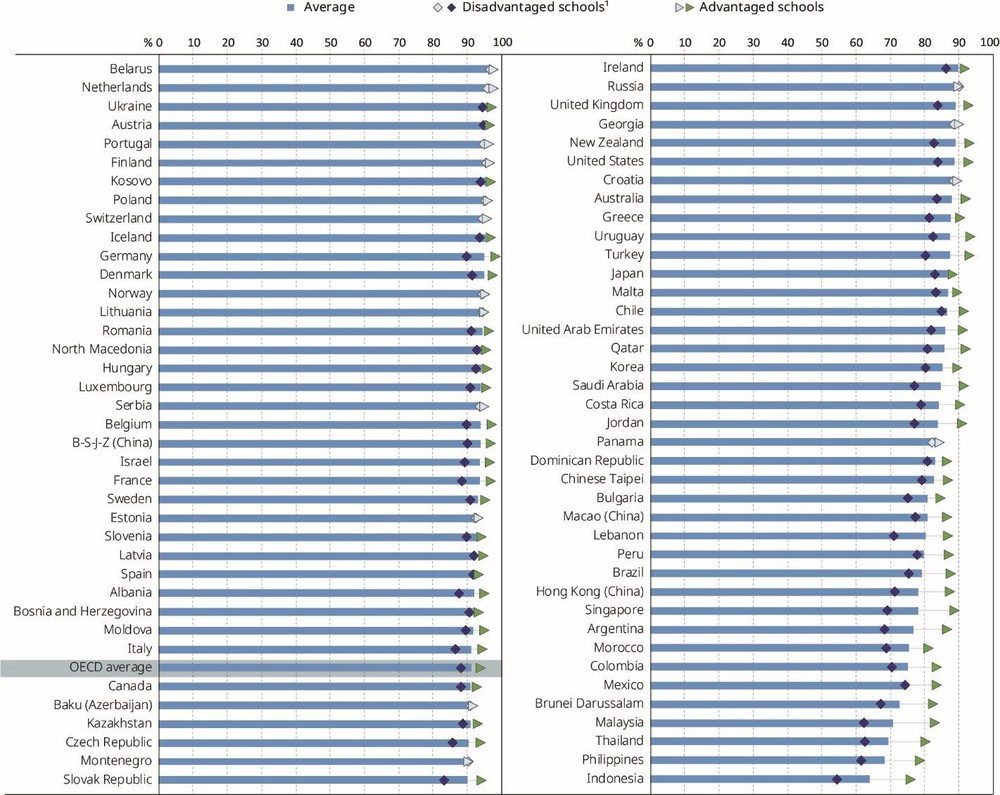

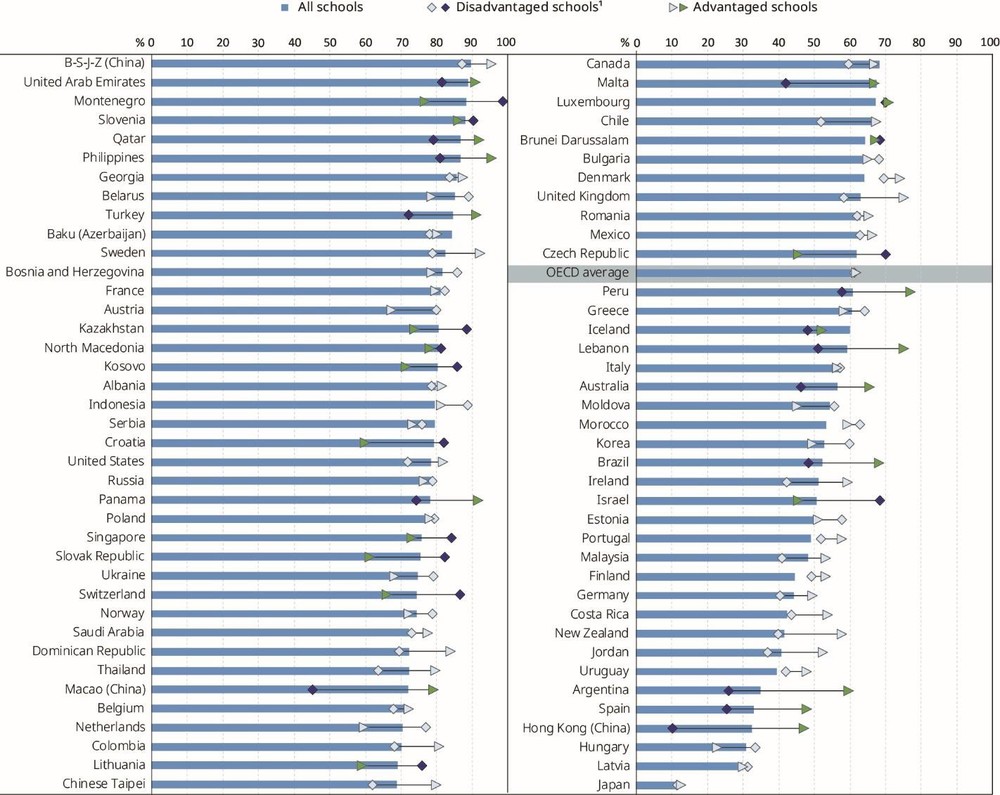

学習場所は手始めとして良いが、オンライン学習の必要条件は、当然、家庭学習に使用可能なコンピュータがあるということである。デンマーク、スロベニア、ノルウェー、ポーランド、リトアニア、アイスランド、オーストリア、スイス、オランダでは、95%以上の生徒が家庭学習用のコンピュータを持っているが、インドネシアではわずか34%である(図2)。ここでも、社会経済的グループ間で非常に大きな格差がみられる。例えば、米国では社会経済的に恵まれた学校の15歳の生徒は全員が家庭でコンピュータを利用できるのに対して、恵まれない学校の生徒では3人に1人しかコンピュータを持っていない。ペルーでは、前者が88%、後者は17%である。

注:統計的に優位な値のマーカーは濃い色になっている。

ある学校が社会経済的に恵まれているか否かは、その学校の社会経済的プロファイル(学校の生徒の社会経済的地位の平均)が、その国・地域の全学校の経済、社会、文化的地位についてのPISAインデックスで上位または下位4分の1に含まれているかということを表す。

この図の国と地域は、学習のためにコンピュータを利用できる生徒の平均割合が小さい順に並んでいる。

出典:OECD, PISA 2018 Database

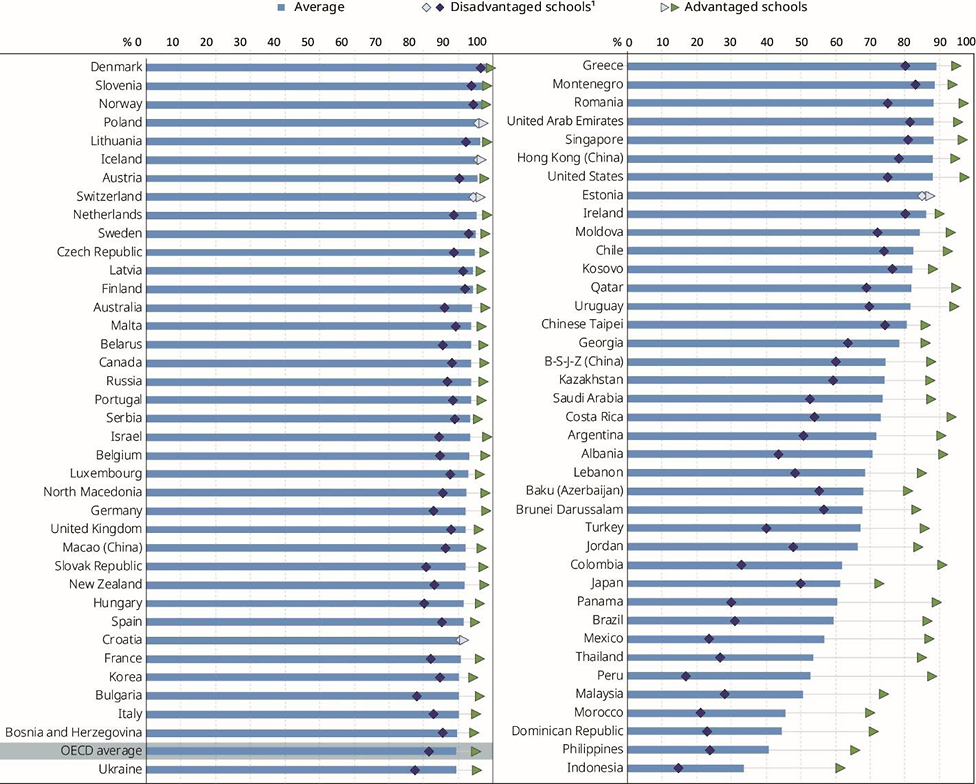

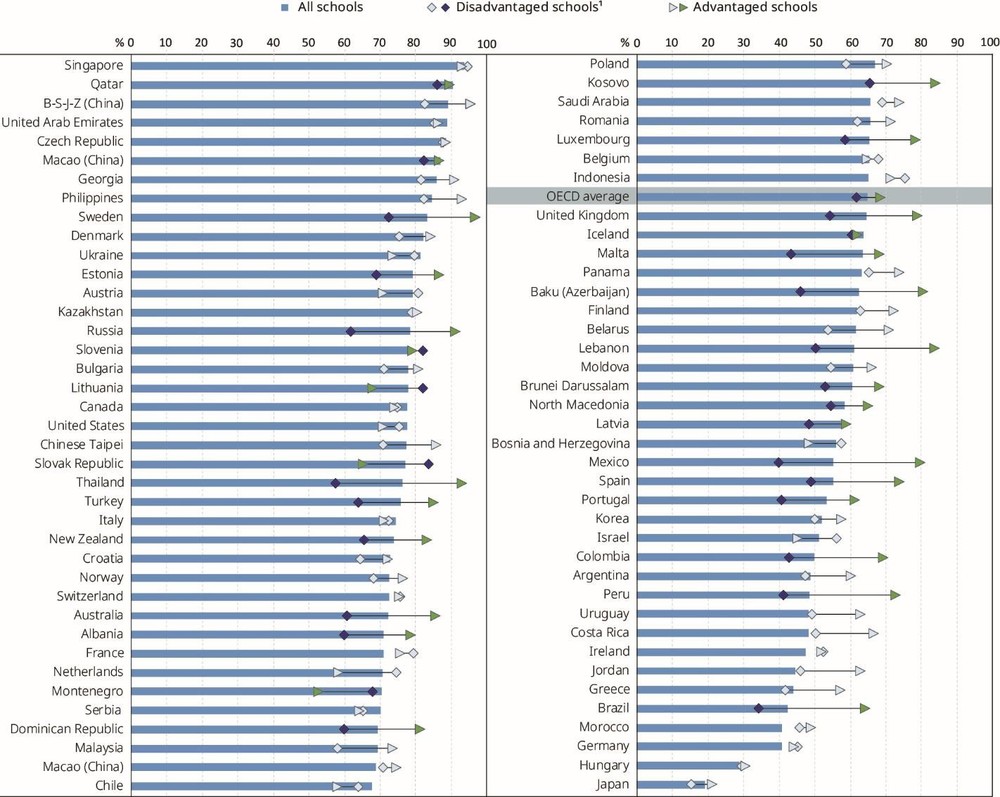

そして、オンライン学習にはインターネットが必要である。ここでも、15歳の生徒のほぼ全てが自宅でインターネットを利用できる国もあれば、半数しか利用できない国もある(図3)。メキシコでは、恵まれた世帯の15歳の生徒は94%が自宅からインターネットを利用できるが、恵まれない世帯の生徒ではその割合は29%である。インターネットの利用は、多くの国々で地理的条件もかかわっている。

注:統計的に優位な値のマーカーは濃い色になっている。

ある学校が社会経済的に恵まれているか否かは、その学校の社会経済的プロファイル(学校の生徒の社会経済的地位の平均)が、その国・地域の全学校の経済、社会、文化的地位についてのPISAインデックスで上位または下位4分の1に含まれているかということを表す。

この図の国と地域は、インターネットが利用できる生徒の平均割合が小さい順に並んでいる。

出典:OECD, PISA 2018 Database

教師と学校の備え

子供の学習環境と同じく重要なのは、当然、教育機関にどの程度オンライン学習の備えがあり使い慣れているか、教師がオンライン学習にどの程度対応できるかということである。

オンライン教育が学校と直接関係ない場合でも、学校のテクノロジーの現状は、教育制度の即応力とそのテクノロジーについての経験の指標となる。さらに、今後数週間から数か月の間に多くの生徒が学習できるかどうかは、彼らが教師との密な関係を維持できるかどうかを大きく左右する。これは特に、親の支援を受けられない、または回復力や学習戦略を持たず、あるいは独習ができない恵まれない世帯の生徒に当てはまる。経済的困難と学校閉鎖のダブルパンチが最貧層の子供に及ぼし得る影響については、過小評価すべきではない。

教師はこうした子供たちのニーズを念頭に置いているはずだが、このことから教師と学習者との密接なかかわりを維持することの重要性が理解できる。さらに検討すべきことがある。情報の内容または出典に基づいて事実と意見の区別ができる15歳の生徒が、OECD平均で9人に1人しかいないことが、PISA2018の結果から明らかになった。つまり、教師が丁寧な指導と支援を行わなければ、生徒は自分ではオンライン学習を活用できない可能性があるということである。

テクノロジーの利用可能性

まず始めに、OECD諸国平均で15歳の生徒のほぼ全員が1台のコンピュータを学習のために利用できている(生徒一人当たりのコンピュータ台数は0.8台)。オーストリア、アイスランド、ルクセンブルク、マカオ(中国)、ニュージーランド、英国、米国では、生徒一人当たりのコンピュータ台数は1.25台以上だが、アルバニア、ブラジル、ギリシャ、コソボ、モンテネグロ、モロッコ、トルコ、ベトナムでは生徒4人に対してコンピュータは1台(一人当たりの台数は0.25台)である。

ほとんどの国々で、学校におけるコンピュータ普及率は家庭のそれよりは公平である。実際、16か国で生徒一人当たりのコンピュータ台数は恵まれた学校よりも恵まれない学校の方が多い。しかし、OECD諸国平均で、学校における生徒一人当たりのコンピュータ台数が1台増えると、読解力の点数が他の要素を勘案しない場合で12ポイント、生徒と学校の社会経済的プロファイルを勘案した場合は6%下落していた。このコンピュータ台数と生徒の読解力の点数との負の関係には多くの理由が考えられるが、より良い学習という観点でメリットを引き出すには、テクノロジーを提供するだけではだめだということは明らかである。このことは、オンライン学習が唯一のオプションになっている時に一つの警鐘となるものである。

生徒が自宅学習をしなければならないときに、学校の固定ワークステーションはあまり役に立たないだろう。この観点から、学校で15歳の生徒が利用できるコンピュータのうち40%をポータブルにすることが奨励されている。一部の高所得国では、学校で利用できるコンピュータのほとんどがポータブルである。デンマーク、ノルウェー、シンガポール、スウェーデンでは、10台中9台、米国では10台中8台がポータブルである。それに対して50か国・地域では、学校で利用できるポータブルコンピュータは30%しかない。キプロス、ジョージア、ヨルダン、マルタ、モロッコ、フィリピン、タイでは、ポータブルコンピュータは多くても10台に1台である。

OECD諸国とPISA 2018に参加した21か国の平均で、社会経済的に恵まれている学校の方が恵まれない学校よりポータブルコンピュータが多い。実際、2015年から2018年の間に学校で利用できるポータブルコンピュータの数が増加したのは、学校の社会経済的プロファイルの分布の第2、第3、そして第1四分位に属する学校で、第4四分位の恵まれない学校では同期間のポータブルコンピュータの割合は変化しなかった。その結果、ポータブルコンピュータの利用可能性の社会経済的地位に関連する格差は、2015年から2018年の間に高まった。

テクノロジーの利用と教師の備え

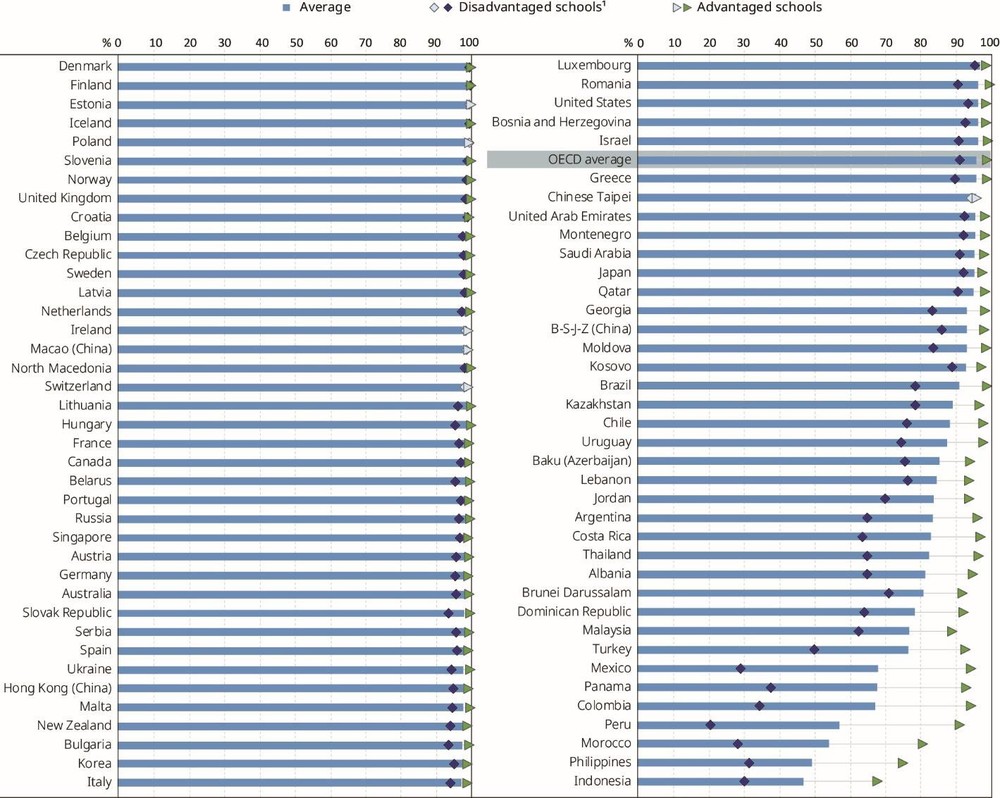

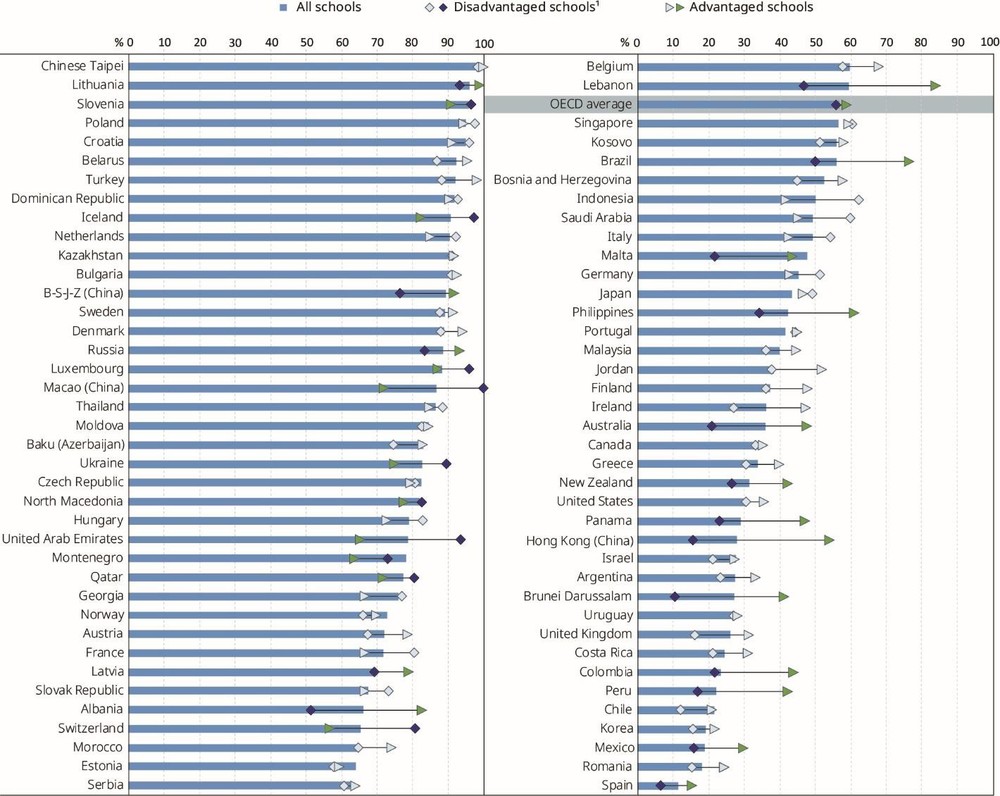

テクノロジーは利用して初めて役に立つものである。PISA2018調査では、学校の校長にデジタル端末を用いて授業と学習を拡充するという学校の能力について、様々な側面から質問をした。校長が自分の学校の教員はデジタル端末を指導に取り入れるために必要な技術的、教育的スキルを持っていると答えた学校に所属している15歳の生徒の割合は、OECD諸国平均で65%である。そこから、教育技術に備えるために教育制度が抱える訓練ニーズが膨大であることがわかる。ここでも、社会経済的に恵まれている学校と恵まれていない学校との間に相当な差がある。例えばスウェーデンでは、この割合は恵まれた学校では89%だが恵まれない学校では54%である。このことは、学校は個人の出自からくる不利益を緩和するのではなく助長する可能性があるという警鐘を鳴らしている。OECD諸国平均で、15歳の生徒の約60%は、校長が自分の学校の教員にはデジタル端末を授業に取り入れる準備をするための十分な時間があると答えた学校に所属しているが、各国間で差があり、中国の4地方では90%だが、日本では10%をわずかに上回る程度である。(図5)同様の傾向は、教師がデジタル端末の使い方を学ぶために有効な専門的資源を利用できるか否かにも見られる(図6)。教師にデジタル端末を授業に取り入れるインセンティブが与えられている(図7)、または十分な知識をもったテクニカル補助スタッフがいる(図8)学校に所属している生徒の割合は、約55%である。

注:統計的に優位な値のマーカーは濃い色になっている。

ある学校が社会経済的に恵まれているか否かは、その学校の社会経済的プロファイル(学校の生徒の社会経済的地位の平均)が、その国・地域の全学校の経済、社会、文化的地位についてのPISAインデックスで上位または下位4分の1に含まれているかということを表す。

この図の国と地域は、教員がデジタル端末を指導に取り入れるために必要な技術的、教育的スキルを持っている学校の割合が小さい順に並んでいる。

出典:OECD, PISA 2018 Database

注:統計的に優位な値のマーカーは濃い色になっている。

ある学校が社会経済的に恵まれているか否かは、その学校の社会経済的プロファイル(学校の生徒の社会経済的地位の平均)が、その国・地域の全学校の経済、社会、文化的地位についてのPISAインデックスで上位または下位4分の1に含まれているかということを表す。

この図の国と地域は、教員にはデジタル端末を指導に取り入れる準備をする時間がある学校の割合が小さい順に並んでいる。

出典:OECD, PISA 2018 Database

注:統計的に優位な値のマーカーは濃い色になっている。

ある学校が社会経済的に恵まれているか否かは、その学校の社会経済的プロファイル(学校の生徒の社会経済的地位の平均)が、その国・地域の全学校の経済、社会、文化的地位についてのPISAインデックスで上位または下位4分の1に含まれているかということを表す。

この図の国と地域は、教員がデジタル端末の利用方法を学ぶための有効な専門的資源がある学校の割合が小さい順に並んでいる。

出典:OECD, PISA 2018 Database

注:統計的に優位な値のマーカーは濃い色になっている。

ある学校が社会経済的に恵まれているか否かは、その学校の社会経済的プロファイル(学校の生徒の社会経済的地位の平均)が、その国・地域の全学校の経済、社会、文化的地位についてのPISAインデックスで上位または下位4分の1に含まれているかということを表す。

この図の国と地域は、教員にデジタル端末を授業に取り入れるインセンティブが与えられている学校の割合が小さい順に並んでいる。

出典:OECD, PISA 2018 Database

注:統計的に優位な値のマーカーは濃い色になっている。

1. ある学校が社会経済的に恵まれているか否かは、その学校の社会経済的プロファイル(学校の生徒の社会経済的地位の平均)が、その国・地域の全学校の経済、社会、文化的地位についてのPISAインデックスで上位または下位4分の1に含まれているかということを表す。

この図の国と地域は、十分な技能を持ったテクニカル補助スタッフがいる学校の割合が小さい順に並んでいる。

出典:OECD, PISA 2018 Database

オンライン学習プラットフォームの利用可能性

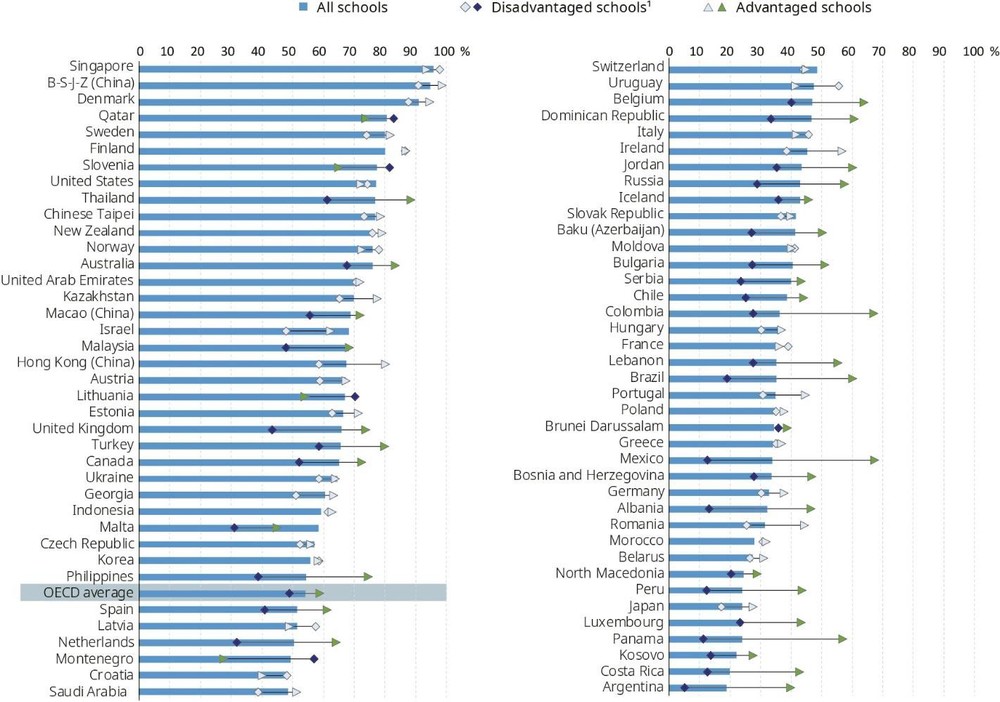

今回のコロナウイルス危機においておそらく最も重要なことは、学習に有効なオンラインプラットフォームが利用できるかということである。OECD諸国平均で、15歳の生徒のほぼ半数が所属する学校の校長が、オンライン学習支援に有効なプラットフォームを利用できると答えている。シンガポール、中国の4地方とマカオ(中国)、デンマークでは、生徒の10人中9人が有効なオンライン学習支援プラットフォームを持つ学校に所属しているのに対して、アルゼンチン、コスタリカ、コソボ、パナマ、ルクセンブルク、日本、ペルー、北マケドニア、ベラルーシ、モロッコでは、その割合は30%を下回っている(図9)。

注:統計的に優位な値のマーカーは濃い色になっている。

ある学校が社会経済的に恵まれているか否かは、その学校の社会経済的プロファイル(学校の生徒の社会経済的地位の平均)が、その国・地域の全学校の経済、社会、文化的地位についてのPISAインデックスで上位または下位4分の1に含まれているかということを表す。

この図の国と地域は、オンライン学習を支援する有効なプラットフォームがある学校の割合が小さい順に並んでいる。

出典:OECD, PISA 2018 Database

デジタル端末を有効活用するための学校環境

指導と学習を拡充するためにデジタル端末とICTを有効かつ安全に利用できるかどうかは、学校の方針と慣習にも左右される。PISA2018調査では、校長に、学級でデジタル端末を有効かつ安全に利用する方法に焦点を当てた公式のガイドライン(例えば書面、プログラム、方針)または特定の慣習(例えば定期的な会合)があるか否かを尋ねた。

OECD諸国平均で、デジタル端末の利用による学習の改善を目的とした学校慣行で最もよく見られたのは、校長と教員の間で授業にデジタル端末を利用することについて定期的に議論を行っている(生徒の63%がこれを実施している学校に所属);デジタル端末の利用に関する書面による文書がある(同62%);責任あるインターネット利用について生徒のために特定のプログラムを設けている(同60%)などである。

それに対して、OECD諸国平均であまり見られなかった慣行は、デジタル端末の利用について教員間の協力を促進するプログラムがある(生徒の36%がこれを実施している学校に所属);教師がデジタル端末を利用する教材とアプローチを共有したり評価したり、開発したりするための会合を定期的に設けている(同44%);学校での授業にデジタル端末を利用することに関する書面の文書がある(同46%)などである。

デジタル端末を利用した指導と学習を拡充するための学校の指針と慣行は、社会経済的に恵まれている学校の方がそうでない学校よりも多く見られる。

要約

危機的状況で、学習者に良質な学習を提供する大きな可能性がデジタル技術にはある。しかしほとんどの教育制度では、テクノロジーが利用可能性と学習の質という点で既存の不平等を増幅させることがないように、細心の注意を払う必要がある。このことは、テクノロジーの利用と学習資源の開放という問題だけでなく、家族、教員、生徒の間の有効な社会的関係を維持する上でも必要である。このことは、特に回復力や学習戦略がなく独習できない生徒に当てはまる。テクノロジーは優れた教員の成果を高めることはできるが、教員にとって代わることはできないのである。

OECDは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響によってもたらされている健康、経済、財政、社会的問題に関して、データ、情報、分析をまとめ、提言を行っています。コロナウイルス関連のすべての情報をまとめたウェブサイト、http://www.oecd.org/coronavirus/en/をご覧ください。