Abstract

Cette synthèse s’intéresse à la manière dont les pays peuvent tirer parti de la pandémie de COVID-19 pour mettre en œuvre une reprise économique à la fois verte et inclusive. Une relance verte renforcerait sensiblement la résilience de nos économies et de nos sociétés face à la forte récession et aux enjeux environnementaux en pleine expansion. Ce document dresse également un premier bilan des politiques de relance annoncées dans les pays membres de l’OCDE et dans les pays partenaires clés. Beaucoup de pays concentrent leurs mesures sur la durabilité environnementale tout en promouvant l’emploi, les revenus et la croissance, cependant d’autres pays proposent des mesures en faveur d’activités nocives pour l’environnement. Mesurer et évaluer dans le temps l’incidence sur l’environnement des politiques de relance est essentiel. Un jeu d’indicateurs couvrant l’ensemble des dimensions critiques pour l’environnement est donc proposé à cette fin. Cette synthèse a été initialement publié le 14 Septembre 2020. Celle-ci est une version révisée qui intègre une correction à la page 8. Le montant des subventions aux combustibles fossiles s’élevait à 478 milliards USD en 2019 et non pas à 582 milliards USD.

Introduction

La pandémie de COVID-19 est passée du stade de crise majeure de santé publique à celui de crise économique et crise de l’emploi dont on ignore encore l’ampleur. L’impact économique est considérable : il s’agit de la plus forte récession depuis près d’un siècle, dont les répercussions se font durablement sentir à tous les niveaux (individus, entreprises et gouvernements). La pandémie est aussi inextricablement liée aux problèmes environnementaux mondiaux, comme la perte de biodiversité, le changement climatique, la pollution de l’air et de l’eau ou la gestion des déchets, tant en ce qui concerne son origine que ses implications sur les résultats environnementaux et le bien-être futur des sociétés partout dans le monde.

Les programmes de relance économique actuellement mis en œuvre par les gouvernements pourraient favoriser une relance à la fois verte et inclusive. La relance peut être génératrice de revenus, d’emplois et de croissance, et peut stimuler la mise en œuvre d’actions à moyen et long terme conformes aux objectifs environnementaux nationaux et mondiaux. La résilience de nos économies et de nos sociétés s’en trouvera sensiblement renforcée face aux enjeux environnementaux en pleine expansion, en raison du renforcement des boucles de rétroaction et de la probabilité croissante de points de basculement en cascade. Autre considération importante : le fait de placer l’humain au centre des plans de reprise verte peut jeter les bases d’un bien-être durable.1

Les conséquences environnementales du COVID-19

Les impacts environnementaux à court terme de la pandémie (positifs comme négatifs) ont été très importants. Beaucoup seront sans doute passagers, mais certains pourraient perdurer sous forme d’évolutions structurelles ou comportementales à plus long terme :

On s’attend à une baisse globale des émissions mondiales de CO2 de 8 % en 2020, pour revenir aux niveaux enregistrés il y a une dizaine d’années.2 Cette baisse prévisionnelle ponctuelle n’aura cependant aucune incidence à long terme sur les niveaux de CO2 présent dans l’atmosphère, la concentration atmosphérique en CO2 (principal responsable du changement climatique) continuant d’augmenter rapidement.3 À défaut de changements structurels permettant de maintenir les émissions en deçà des niveaux antérieurs à la pandémie, la situation restera inchangée.

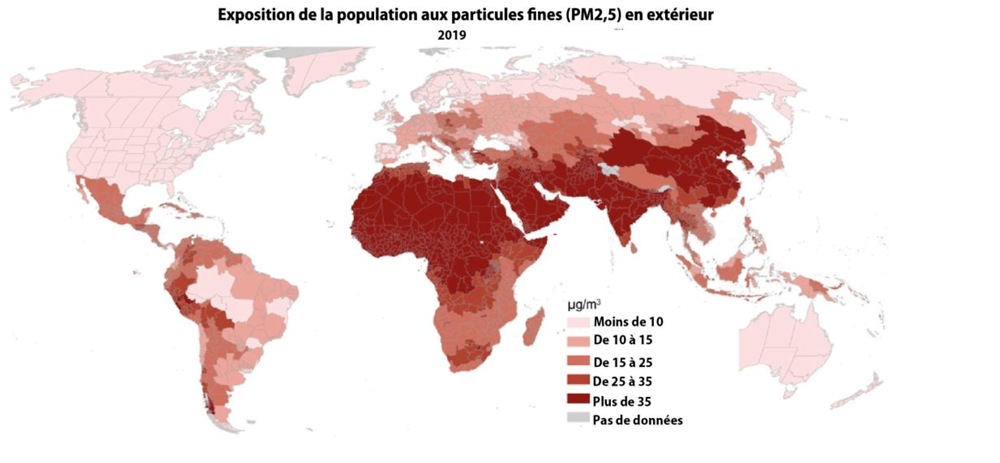

La pollution de l’air a également diminué temporairement en raison du ralentissement sévère de l’activité industrielle, du transport terrestre et du transport aérien pendant plusieurs mois. Divers pays ont toutefois signalé un retour rapide à la hausse des niveaux de pollution d’air.4 La pandémie a mis en exergue le lien étroit entre pollution de l’air et mortalité par COVID-19, une pollution de l’air plus importante en intérieur comme en extérieur exacerbant l’impact sanitaire du virus. Plusieurs études ont montré qu’une faible augmentation de particules (PM2,5) est liée à une hausse du taux de décès par COVID-19 allant de 8 à 16 %, selon la région.5 Il apparaît en outre clairement que la pollution de l’air augmente très sensiblement la transmission du SARS-CoV-2 par les voies aériennes.6 Dans la mesure où il est prouvé que les catégories sociales défavorisées sont déjà davantage exposées et vulnérables à la pollution de l’air, cela les rend donc potentiellement plus sensibles aux effets cardiovasculaires et respiratoires.

Le recul de l’activité économique s’est traduit par une amélioration de la qualité de l’eau de nombreux cours d’eau et zones côtières. Plusieurs pays et régions ont d’ailleurs fait état d’une réduction des concentrations de particules en suspension et autres polluants des milieux aquatiques. Il s’agit toutefois, là encore, d’un phénomène temporaire puisque la pollution de l’eau devrait augmenter lorsque l’activité économique reprendra. Les répercussions sur les segments les plus vulnérables de la société doivent être prises en compte, notamment les personnes exposées aux sites contaminés ou à des conditions de logement inadéquates.

Les problèmes de gestion des déchets se sont considérablement accrus en raison de la pandémie, les gouvernements étant confrontés à une hausse importante des déchets médicaux (notamment les équipements personnels de protection), une demande accrue en plastiques à usage unique (pour les produits alimentaires, médicaux ou pharmaceutiques, les livraisons de repas ou les emballages du e-commerce), une capacité de recyclage réduite et un effondrement des prix des plastiques recyclés. Compte tenu de l’obligation du port du masque imposée par de nombreux gouvernements à de larges pans de la population, l’usage des masques médicaux jetables explose et, avec lui, les problèmes de gestion des déchets et autres problèmes environnementaux.

La pandémie a aussi mis en évidence le problème de l’interférence de l’homme sur la biodiversité, celle-ci contribuant à créer les conditions d’une transmission de pathogènes de l’animal à l’homme. La déforestation, la dégradation et la fragmentation des habitats, l’intensification de l’agriculture, le commerce d’espèces sauvages et le changement climatique… tous ces phénomènes ont joué un rôle dans les maladies zoonotiques. Outre le COVID-19, de nombreux pathogènes mortels inscrits dans l’histoire récente (Ebola, HIV, dengue, SARS, MERS, Zika, West Nile) sont le fruit de cette transmission interespèces. Certains pays ont également signalé une augmentation du braconnage et de l’extraction illégale des ressources. Ces activités causent la disparition de certains moyens de subsistance en milieux ruraux et affaiblissent la capacité à surveiller ces zones et y faire respecter la loi.

La pandémie et la crise économique qui en découle ont souligné le rôle important joué par la santé et la résilience environnementales dans la santé publique. Une meilleure qualité d’air et d’eau, une gestion efficace des déchets et une protection renforcée de la biodiversité permettront non seulement de réduire la vulnérabilité des communautés aux pandémies, mais aussi d’améliorer le bien-être et la résilience de la société dans son ensemble. Une bonne qualité de l’air est bénéfique sur le plan de la santé publique et du bien-être, mais elle procure aussi des avantages économiques significatifs dans la mesure où le nombre de maladies liées à la pollution diminue, tout comme leur impact sur la productivité des travailleurs. De même, un meilleur accès à des services d’assainissement et de distribution d’eau potable correctement gérés sera très bénéfique aux plus défavorisés, aussi bien dans les pays membres de l’OCDE que dans les autres. Dans les pays membres de l’OCDE, un meilleur accès peut améliorer sensiblement l’inclusivité pour les catégories défavorisées (personnes souffrant de problèmes de santé, mal-logés, migrants et sans-abri). Dans de nombreux pays en développement, la collecte de l’eau incombe souvent aux femmes et aux jeunes filles et ce sont elles qui souffrent le plus du manque d’accès aux services d’assainissement. La préservation de la biodiversité et son utilisation durable sont également des facteurs essentiels, dans la mesure où la biodiversité et les services écosystémiques procurent des avantages évalués à 125 à 140 000 milliards USD par an (c.‑à‑d. plus d’une fois et demie le PIB mondial). La préservation efficace de la biodiversité et son utilisation durable (impliquant la nécessité de résoudre le problème de la déforestation) limiteront le risque de transmission zoonotique tout en contribuant à maintenir les services écosystémiques existants.7

Le suivi des mesures de relance

Dans ce contexte, il est clair que la prise en compte des questions environnementales comme le changement climatique, la pollution de l’air et de l’eau, la perte de biodiversité, la dégradation des océans et l’utilisation inefficace des ressources s’impose à l’heure où les pays cherchent à reconstruire leur économie et à améliorer leur résilience aux chocs futurs. Les études suggèrent qu’en dépit de la souffrance économique généralisée, la pandémie a fait naître une prise de conscience collective de la fragilité des systèmes naturels et de leur importance pour le bien-être humain. En intégrant l’environnement et l’inclusivité dans leurs mesures de relance, les gouvernements seraient donc gagnants sur tous les fronts : ils pourraient se rapprocher plus rapidement de leurs objectifs environnementaux, stimuler l’activité économique à court terme et réduire les inégalités. Lorsqu’elles sont correctement élaborées et mises en œuvre, les mesures de relance verte peuvent générer des revenus, créer de l’emploi, améliorer le bien-être et renforcer la résilience. C’est l’un des principaux enseignements tirés de l’examen des mesures déployées après la crise financière mondiale de 2008.8 Intégrer la viabilité environnementale et l’équité socioéconomique dans les politiques publiques est important pour atténuer les effets régressifs des politiques environnementales, pour offrir à tous des chances équitables de contribuer à la croissance économique et d’en cueillir les fruits.9

De nombreux gouvernements ont inclus dans leur plan des mesures de relance « verte » dont la finalité est de combattre les effets socioéconomiques à court et moyen termes de la crise du Coronavirus. Ces plans comportent aussi un certain nombre de mesures qui n’ont pas pour cible des secteurs verts ou des activités vertes, mais peuvent néanmoins avoir une incidence positive ou négative sur les résultats environnementaux. Certains gouvernements ont également planifié ou mis en œuvre des mesures qui se répercuteront négativement sur l’environnement (comme les aides accordées aux industries utilisant des combustibles fossiles).

Selon une analyse préliminaire réalisée par le Secrétariat de l’OCDE en août 2020, au moins 30 pays membres de l’OCDE et pays partenaires clés10 ont intégré dans leurs programmes ou stratégies de relance des mesures visant à soutenir la transition vers une économie plus verte (voir encadré p.7). Ces mesures sont notamment :

des subventions, des prêts et des allégements fiscaux en faveur du transport vert, de l’économie circulaire et de la recherche, du développement et du déploiement d’énergies propres ;

une aide financière aux ménages et aux entreprises pour l’amélioration de la performance énergétique et les installations d’énergies renouvelables ;

de nouveaux types de financement et de programmes de création d’emplois et de stimulation de l’activité économique par la restauration de l’écosystème ;

le contrôle des espèces étrangères invasives et la préservation des forêts.

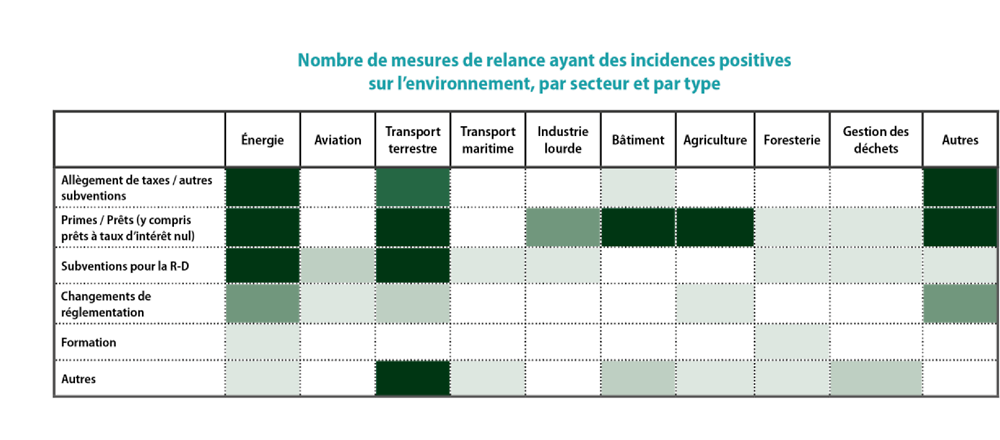

D’après les premières analyses, jusqu’à présent les mesures vertes des gouvernements ont porté principalement sur les secteurs de l’énergie et des transports terrestres ou maritimes (voir tableau p.6). D’autres secteurs importants pour une relance verte et résiliente ont été relativement délaissés, tels que l’industrie, l’agriculture, la foresterie et la gestion des déchets. Les types de mesures incitatives les plus fréquents ont été l’allégement de taxes et les primes ou prêts, suivis par les subventions à la recherche et développement (R‑D). Jusqu’à présent, peu de mesures ont ciblé l’acquisition de compétences.

Dans le cas du transport urbain, par exemple, certains pays ont choisi d’intensifier les efforts et les financements pour rendre l’espace habituellement réservé aux voitures à des modes de transport doux (piétons, vélos, micromobilité, transport public) ou lui donner d’autres fonctions urbaines. Certains pays ont aussi conditionné au respect de principes et critères environnementaux le versement d’aides publiques à des entreprises de secteurs clés, comme le transport aérien, et subordonné l’aide à l’industrie automobile à la promotion de technologies plus propres.

Note : les nuances de couleur indiquent le nombre total de mesures prises dont l’incidence environnementale attendue est nettement positive, dans l’ensemble des pays membres de l’OCDE et pays partenaires clés, en août 2020.

Le pacte vert pour l’Europe proposé fin 2019 par la Commission européenne (CE) est une nouvelle stratégie de croissance visant à faire de l’Union européenne une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, compétitive et économe en ressources, qui atteindrait le zéro émission nette de gaz à effet de serre en 2050 et où la croissance économique ne rimerait pas avec une consommation accrue de ressources.

Le pacte vert pour l’Europe est au centre de la stratégie de reprise de l’UE après la pandémie de COVID-19, notamment grâce à l’instrument Next Generation EU de la CE, annoncé en mai 2020 et doté d’un budget de 750 milliards d’euros. Les États membres de l’UE ont également commencé à annoncer des plans de relance nationaux qui s’ajoutent aux aides de l’UE et dont certains prennent fortement en compte l’écologie.

Pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe, tous les secteurs de l’économie doivent être mis à contribution :

décarboner le secteur de l’énergie au moyen de projets valorisant les énergies renouvelables, en particulier l’éolien et le solaire, et donner le coup d’envoi de l’hydrogène vert ;

investir dans des technologies respectueuses de l’environnement ;

soutenir l’innovation dans l’industrie ;

déployer des moyens de transport privé et public plus propres, plus abordables et plus sains ;

améliorer l’isolation thermique des bâtiments et promouvoir l’économie circulaire ;

travailler avec des partenaires internationaux pour améliorer les normes environnementales mondiales.

L’UE fournira également un soutien financier et une assistance technique pour aider ceux qui sont les plus touchés par la transition vers une économie verte, grâce au mécanisme pour une transition juste.

Le nouveau pacte vert de la Corée du Sud, présenté en juillet 2020, fait partie d’une stratégie nationale visant à créer 659 000 emplois et à aider le pays à surmonter la crise tout en répondant aux enjeux climatiques et environnementaux.

La Corée du Sud consacrera environ 61 milliards USD sur cinq ans (2020-25) pour accroître la production énergétique renouvelable (de 12,7 GW en 2019 à 42,7 GW en 2025) et pour renforcer la mobilité verte en atteignant 1,33 million de véhicules électriques ou à hydrogène. Le plan prévoit également la rénovation du parc locatif social et des écoles publiques pour en faire des bâtiments à énergie zéro, ainsi que la transformation de zones urbaines en villes vertes et connectées.

Sources : CE (2020), site du pacte vert pour l’Europe, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en ; https://www.forbes.com/sites/donaldkirk/2020/07/14/koreas-reveals-new-deal-designed-to-boost-jobs-revive-sagging-economy/#7b17f8423250.

Parallèlement, l’analyse initiale de l’OCDE réalisée à l’échelle des pays révèle que 24 gouvernements nationaux ont annoncé des mesures susceptibles d’avoir un impact négatif direct ou indirect sur les résultats environnementaux. Celles-ci incluent la possibilité d’assouplir les règlementations environnementales existantes (notamment concernant la qualité de l’eau, l’émission de polluants atmosphériques et les plastiques à usage unique), de réduire voire supprimer les taxes, droits et redevances environnementaux, le sauvetage inconditionnel d’industries ou entreprises produisant beaucoup d’émissions (comme les compagnies aériennes ou les industries impliquées dans l’extraction de combustibles fossiles) et l’augmentation des subventions accordées aux infrastructures utilisant une quantité importante de combustibles fossiles (notamment les transports routiers) et aux consommateurs d’électricité. En ce qui concerne les consommateurs, beaucoup de pays ont pris des mesures de soutien aux ménages en assouplissant les conditions de paiement (allongement du délai de grâce, absence d’interruption du service, etc.) et en réduisant ou en subventionnant directement les factures d’électricité. Si certaines de ces mesures pourraient être limitées aux plans d’aide d’urgence, d’autres risquent d’avoir des répercussions environnementales, économiques et sociales à long terme.

Malheureusement, l’équilibre entre les dépenses vertes et les dépenses non vertes ne joue pas en faveur du volume des résultats environnementaux. Selon plusieurs études, le montant du financement alloué aux mesures non vertes l’emporte sur celui accordé aux mesures vertes. Dans le cas du secteur énergétique, par exemple, l’Institut international du développement durable (IISD) estime que les pays du G20 fournissent un soutien à différents types d’énergie par le biais de nouvelles politiques ou de modification des politiques existantes, dont 47 % sont destinés aux combustibles fossiles et 39 % aux énergies propres11. Plus généralement, un indice mesurant le degré de « vertitude » de la relance (Greenness of Stimulus Index) développé par Vivid Economics a identifié des mesures de relance dans 17 pays qui permettront d’injecter quelque 3 500 milliards USD dans des secteurs ayant un impact durable et significatif sur la nature et dont les effets potentiellement dommageables sur l’environnement l’emporteront sur les effets positifs dans 14 des 17 pays en question.12 Selon une étude de Rhodium Group, basée sur une définition assez restrictive des dépenses de relance dans les principales économies, l’UE a consacré 20 % de ses dépenses à des priorités vertes ou climatiques, mais ce pourcentage est bien plus faible ailleurs.13

Opportunités d’une relance verte

La crise actuelle pose des défis aux gouvernements dans leurs efforts pour veiller à ce que les mesures de relance impactent positivement (et non négativement) la viabilité environnementale et le bien-être. En définitive, cependant, la reprise est une occasion de « reconstruire en mieux », en combinant l’accent mis sur le rétablissement de la croissance et la création d’emplois avec la réalisation des buts et objectifs environnementaux.

Combattre l’inertie et les effets boomerang. La priorité des gouvernements est de remettre rapidement sur pied l’économie. Cela passe souvent par les investissements, technologies et plans d’investissement habituels, révélateurs d’une certaine inertie du système, d’un manque de compréhension des facteurs de croissance durable et d’une carence d’informations sur les alternatives de développement durable. L’expérience tirée des mesures de relance prises au lendemain des précédentes récessions économiques montre que les effets négatifs sur l’environnement peuvent être considérables, voire atteindre des niveaux supérieurs à ceux enregistrés avant la récession. Pour s’assurer que les mesures d’urgence n’entrainent pas un assouplissement des normes et réglementations environnementales (ce qui aurait pour effet d’exacerber les défis environnementaux actuels), l’administration doit adopter une approche globale de l’évaluation de l’impact des mesures de relance.

Soutenir la restructuration des secteurs vers une économie plus juste et plus verte. La relance verte est l’occasion d’entreprendre une restructuration profonde des secteurs et des activités essentiels afin de soutenir, de manière socialement inclusive, la transition vers une économie à faibles émissions, climatiquement résiliente et économe en ressources, et d’améliorer la résilience de l’économie. Non seulement cette approche serait conforme aux engagements nationaux et internationaux pris dans le cadre de l’Accord de Paris, aux objectifs de développement durable et aux autres accords internationaux sur l’environnement, comme les Objectifs d’Aichi, mais elle permettrait aussi d’améliorer le bien-être des communautés et sociétés à court et moyen comme à plus long termes. Des investissements sociaux sont en outre nécessaires pour éviter que certaines communautés ne deviennent les laissés-pour-compte de la transition verte, y compris des mesures ciblées pour renforcer la protection et le dialogue social. Les droits à la sécurité sociale pourraient aussi avoir besoin d’être adaptés dans le contexte de transition vers de nouveaux types d’emploi et de contrats.

Accélérer les plans existants. La première analyse des mesures de relance verte réalisée par l’OCDE révèle que plusieurs gouvernements utilisent les mesures post-COVID pour accélérer la mise en œuvre d’actions pour l’environnement déjà envisagées dans le cadre de plans et de propositions existants. Pour tirer profit de cet effet d’accélération, il est important que ces plans soient accompagnés de cadres réglementaires et stratégiques clairs relatifs à la transition vers une économie sobre en carbone sur le long terme, au-delà des programmes de relance spécifiques annoncés. L’investissement dans les énergies renouvelables, sur lesquelles les gouvernements de certains pays ont intensifié leur aide, notamment dans les secteurs où les combustibles fossiles sont progressivement abandonnés, est un parfait exemple de cette accélération. On peut citer comme autre exemple l’accélération des programmes destinés à améliorer l’efficacité énergétique dans le parc immobilier existant. Ces projets, relativement gourmands en main-d’œuvre, peuvent prendre facilement et rapidement de l’envergure, car ils exigent une main-d’œuvre peu qualifiée. Il est important toutefois de noter que si les rétrofits sont de faible qualité, le bénéfice sur l’environnement à moyen et plus long termes sera limité. La crise économique a également accentué la nécessité de fournir une aide appropriée aux communautés pénalisées par la transition vers une économie sobre en carbone, en proposant par exemple des formations ou des reconversions, ainsi que des mesures permettant d’améliorer la mobilité et de soutenir le développement et l’implantation d’industries alternatives dans ces régions.

Mettre en œuvre la réforme des subventions aux combustibles fossiles et la tarification du carbone, en tenant pleinement compte des effets répartitifs. Les prix peu élevés de l’énergie provenant de combustibles fossiles incitent peu à investir dans les technologies à faible intensité de carbone et haut rendement énergétique à tous les niveaux, de la R‑D à la diffusion commerciale.14 La possibilité d’un prolongement de cette période de forte incertitude et le niveau de prix des combustibles fossiles considérablement inférieur aux prévisions augmentent l’urgence d’introduire des mesures incitatives en faveur des entreprises pour l’investissement dans des technologies à fort rendement énergétique. D’où l’importance de la tarification du carbone et de la réforme des subventions aux combustibles fossiles.

Une période de prix du pétrole relativement bas est l’occasion idéale de poursuivre les efforts en faveur de l’introduction de la tarification du carbone ou de son renforcement. L’abaissement des taxes sur la main-d’œuvre et le capital, au profit d’un impôt sur la production et la consommation préjudiciables à l’environnement, peut stimuler la création d’emplois et l’investissement et améliorer ainsi l’efficience économique. Il est impératif que les réformes de la fiscalité de l’énergie soient pensées en évitant d’augmenter le nombre des « pauvres en énergie » et les inégalités, un accès approprié aux services énergétiques étant essentiel pour garantir des conditions de vie décentes. Il conviendra également de s’attaquer aux effets répartitifs d’autres instruments de tarification, tels ceux mis en place pour décourager l’utilisation des véhicules et la consommation de carburant. De même, la réforme des subventions aux combustibles fossiles, dont le montant s’élevait à 478 milliards USD en 2019 (données de l’OCDE et de l’AIE), est plus facile à mettre en œuvre dans un contexte de faible prix du pétrole et devrait s’accompagner d’une aide à la transition ciblée et limitée dans le temps en faveur des industries, des communautés, des régions et des consommateurs vulnérables.

Éviter la cristallisation d’infrastructures non viables et l’enlisement dans les activités d’extraction des ressources. L’OCDE a démontré le rôle moteur de l’infrastructure dans la transition et l’importance de cette dernière pour éviter la cristallisation des industries polluantes et à fortes émissions. Le niveau très élevé des budgets alloués à l’infrastructure dans les plans de relance montre qu’il faut exploiter cette occasion pour mettre en phase les plans d’infrastructure avec les objectifs à plus long terme en matière de climat, de biodiversité, de gestion de l’eau et des déchets et d’efficacité des ressources. C’est tout particulièrement le cas pour les investissements dans les grandes infrastructures de transport, comme les systèmes routiers, le transport public, les chemins de fer et les ports, dans la mesure où ces derniers auront des conséquences majeures sur les résultats environnementaux à venir.

La relance verte pose un défi particulier pour les pays en développement riches en ressources non renouvelables, notamment en minéraux et combustibles fossiles. Pour les pays exportateurs de combustibles fossiles, la faible demande en sources de combustible et la pression en faveur d’une réduction des émissions de GES rendraient plus urgente encore la nécessité de diversifier les exportations, en abandonnant les combustibles fossiles au profit d’énergies plus propres. En ce qui concerne les pays en développement riches en minéraux, la réduction des émissions provenant de ce secteur pourrait contribuer sensiblement à la réduction globale des émissions. Pour atteindre ces objectifs, les pays riches en ressources non renouvelables devront développer des politiques ciblées dans des domaines tels que la politique fiscale, la réglementation des secteurs financier, de l’énergie et minier, et les technologies à faible intensité en carbone, tout en accordant une importance particulière aux aspects d’équité dans la transition.

Développer une agriculture plus durable et résiliente. Le secteur agricole et alimentaire, parmi les plus vulnérables au changement climatique, est un important producteur d’émissions de GES, un gros consommateur d’eau et une source majeure de pollution. Alors que les pays membres de l’OCDE et les pays émergents injectent chaque année 356 milliards USD d’aide en faveur de ces producteurs, plus de la moitié de ces dépenses (345 milliards USD) ont un effet contre-productif sur l’amélioration de la viabilité du secteur, le reste étant utilisé de façon guère plus utile. Seuls 26 milliards USD sont utilisés pour soutenir les systèmes d’innovation agricole (SIA) et les systèmes de connaissances agricoles (SCA). La relance verte offre une chance d’améliorer la productivité, la viabilité et la résilience à long terme des systèmes alimentaires mondiaux en supprimant les mesures favorisant la hausse des prix et faussant les échanges - des mesures qui découragent les changements dans la production, encouragent une surexploitation des ressources naturelles, augmentent potentiellement les émissions de GES et ralentissent l’adaptation au changement climatique. Les fonds publics peuvent être réorientés vers des investissements dans l’innovation, l’utilisation durable des sols, de l’eau et des ressources de la biodiversité, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ses effets et l’amélioration de la résilience des ménages agricoles. Ces mesures pourraient englober, notamment, le recours plus systématique à des paiements ciblés destinés à encourager les bonnes pratiques de gestion agricole.

Libérer l’innovation. La création et la diffusion de nouveaux produits, processus et méthodes sont les clés de la création de nouvelles filières et de nouveaux emplois, de l’accroissement de la productivité et du passage à une relance verte. Les possibilités d’innovation écologique sont nombreuses, par exemple dans les domaines des technologies pour les énergies renouvelables, du stockage de l’énergie, du confort thermique des bâtiments, des véhicules électriques, hybrides et économes en carburant, ou encore des technologies de séquestration, stockage et utilisation du carbone. Malgré quelques avancées, l’innovation actuelle ne suffira pas à atteindre les objectifs environnementaux et climatiques ambitieux. Les mesures de relance sont une occasion inespérée de renforcer le financement de l’innovation, bien que l’action gouvernementale en faveur de l’innovation dépasse le seul financement de la R‑D. Les barrières fréquentes à l’innovation sont l’accès aux financements, l’accès asymétrique à l’information, l’incertitude face aux futures stratégies politiques et les barrières commerciales.15

La création d’emplois dans le cadre d’une relance verte

L’atténuation de l’impact de la pandémie sur l’emploi a été jusqu’à présent un élément clé des mesures gouvernementales de relance. Il est clair que les mesures de relance verte devront aussi traiter en priorité la question des emplois, à la fois directement et indirectement. Les avis sont partagés quant à l’impact macroéconomique de la croissance verte sur l’emploi en général.16 Toutefois, les impacts sectoriels et régionaux peuvent être importants pour certaines industries et les mesures visant à faciliter le reclassement des salariés doivent tenir compte de la nature et de la « transférabilité » des compétences, ainsi que de la qualité des emplois.

Divers secteurs verts et activités vertes offrent des perspectives intéressantes pour la création d’emplois. Ainsi, les énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire photovoltaïque, sont porteuses de plus d’emplois par unité d’investissement et d’énergie que la génération de combustibles fossiles.17 L’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) estime que plus de 40 millions de personnes pourraient être employées dans les énergies renouvelables d’ici 2050 et que le nombre de personnes employées dans le secteur de l’énergie dans sa globalité pourrait atteindre 100 millions au même horizon, contre environ 58 millions aujourd’hui, si la communauté internationale exploite tout le potentiel des énergies renouvelables. L’efficacité énergétique est également synonyme de création rapide d’emplois. L’AIE estime le potentiel à 2,5 millions de nouveaux emplois créés par an dans le cadre des efforts de relance. Toutefois, il existe des disparités régionales considérables dans la création d’emplois liés à l’énergie, les emplois créés dans certaines parties du monde étant plus nombreux que les emplois perdus ailleurs. De plus, certains groupes de population, notamment les minorités ethniques et les femmes, bénéficient moins de la création d’emplois que d’autres. L’identification de politiques permettant d’équilibrer l’impact de la transition tout en optimisant les opportunités socioéconomiques est capitale pour garantir une transition plus inclusive, notamment à l’égard des groupes plus vulnérables.

Les emplois liés à la nature sont aussi potentiellement importants dans le contexte de la relance verte. La restauration de l’écosystème aux États-Unis offre 126 000 emplois directs et représente un apport annuel de 9,5 milliards USD à la production économique. Elle génère par ailleurs 95 000 emplois indirects et 15 milliards USD de dépenses des ménages. Une autre étude a recensé près de 11 emplois directs par investissement de 1 million USD dans les projets de restauration de l’écosystème, le nombre total d’emplois directs et indirects liés à ce type de projet par investissement de 1 million USD s’élevant à 31,5.18

L’agriculture biologique présente, elle aussi, un potentiel pour la création d’emplois. Plusieurs études ont montré que les besoins en main-d’œuvre par hectare des exploitations biologiques sont plus élevés que ceux des exploitations traditionnelles, notamment parce qu’elles ont des activités de production exigeant davantage de main-d’œuvre (par exemple, des systèmes de rotation complexes, une agriculture mixte), qu’il existe une proportion plus importante de cultures à forte intensité de main-d’œuvre (par exemple, les fruits et légumes), moins de mécanisation, davantage de transformation et de commerce à la ferme et des exigences plus strictes en matière d’information. Il est cependant précisé que les besoins en main-d’œuvre dans l’agriculture biologique sont fonction des caractéristiques du secteur et du pays. Ainsi, les exploitations horticoles biologiques ont besoin de beaucoup plus de main-d’œuvre, tandis que les exploitations céréalières et laitières biologiques n’ont sans doute pas besoin de plus de main-d’œuvre que les exploitations traditionnelles.19 Il convient en outre de prendre en compte certains arbitrages importants. Par exemple, l’agriculture biologique implique une utilisation intensive des terres et les émissions de GES par unité de production peuvent être plus élevées que pour son homologue conventionnelle. Par ailleurs, les rendements par hectare sont plus faibles et les coûts fixes par unité de production sont généralement plus élevés dans l’agriculture biologique.

La transition vers une économie plus verte requiert aussi de nouvelles compétences, pour les nouveaux emplois comme pour les emplois actuels contraints d’évoluer. Cette transition sera impossible sans main-d’œuvre correctement formée. La pénurie de compétences est déjà identifiée comme un obstacle majeur dans plusieurs secteurs, notamment les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et l’utilisation efficace des ressources, la rénovation des bâtiments, la construction, les services environnementaux et la production. La pénurie de compétences liée à la transition vers une économie sobre en carbone est particulièrement prononcée dans les pays en développement. La disponibilité de travailleurs et d’entreprises possédant les compétences requises pour les emplois verts est indispensable non seulement pour engager la transition vers une économie verte, mais aussi faire en sorte qu’elle soit juste, c’est-à-dire qu’elle garantisse l’inclusion sociale et un travail décent. Dans la mesure où tous les ménages et tous les individus doivent avoir les mêmes chances de s’adapter à la transition verte et d’en bénéficier, l’investissement dans la formation et l’accès aux compétences devraient faire partie intégrante des plans de relance. Des mesures complètes de formation professionnelle et de reconversion peuvent améliorer la transférabilité des travailleurs et donc leur capacité à retrouver un emploi dans un autre secteur ou une autre entreprise, si nécessaire. Bien que les activités de transformation de l’énergie aient sans doute globalement un effet net positif sur l’emploi, des millions de travailleurs du secteur des combustibles fossiles devront trouver un nouvel emploi.20 Les politiques publiques pour une transition juste peuvent aussi faciliter le processus de reconversion de ces derniers. La création de partenariats entre gouvernements et industries peut être envisagée pour financer cette reconversion et garantir que le contenu des formations demeure conforme aux attentes du secteur, à mesure que celles-ci évoluent.

Le rôle d’une finance durable

Les gouvernements ont engagé des ressources publiques importantes dans la relance verte, à savoir au moins 312 milliards USD selon une estimation préliminaire découlant d’une analyse de l’OCDE pays par pays (estimation qui sera affinée et détaillée dans les prochains mois). Si on y ajoute la série complète des mesures proposées par l’UE, ce chiffre passe à plus de 1000 milliards USD (en précisant que certains chiffres pourraient être comptés deux fois en considérant les totaux des pays de l’UE déjà annoncés). Cependant, comme précisé ci-avant, davantage de ressources ont jusqu’à présent été attribuées à des moteurs de reprise économique moins durables, par exemple pour faciliter les investissements dans les énergies fossiles. Une relance verte et génératrice d’emplois exige des ressources financières supplémentaires.

Pour financer pleinement la transition vers une économie bas carbone, il est impératif d’utiliser stratégiquement les ressources publiques dédiées aux mesures vertes en vue de mobiliser du capital de ressources privées. À cette fin, le système financier doit estimer à sa juste valeur et incorporer le risque climatique et lié à la biodiversité. Les marchés financiers doivent également être transparents et efficaces pour garantir l’intégrité du marché et conserver la confiance des investisseurs, ce qui renforcera alors la résilience du marché. Ces dernières années, des milliers de milliards de dollars de capital ont été dédiés à des investissements évalués sur la base de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Dans le contexte du COVID-19, porter une plus grande attention à des risques ESG non financiers est plus important que jamais, tant pour la durabilité qu’en tant que facteur concurrentiel permettant de remporter des parts de marché et des investissements. Les critères ESG ont contribué à sensibiliser les entreprises et les investisseurs et à renforcer leurs engagements, mais il est urgent de continuer dans cette voie pour garantir que les notations d’ESG sont adaptées aux objectifs. Les marchés ESG comptent aujourd’hui une grande variété (et parfois des divergences) de méthodologies, d’indicateurs de performance et de structures de produits. Une étude de l’OCDE à paraître sur ces notations conclut par exemple qu’une notation élevée au sein du pilier « Environnement » des critères ESG ne se traduit pas nécessairement en une réduction des émissions de carbone.21 Un nouveau travail de l’OCDE aidera à répondre à ces problèmes, par un cadre et une orientation politique visant à des pratiques ESG efficaces.

Une exploitation de l’investissement privé pour les infrastructures constitue un pilier critique de la transition vers une économie bas carbone, comme le montre l’initiative à l’échelle de l’OCDE sur des infrastructures durables. Ce sont près de 6 300 milliards USD d’investissements annuels dans les infrastructures qui sont nécessaires d’ici 2030 pour soutenir la croissance et augmenter le bien-être, à savoir dans des infrastructures d’énergie, de transport, d’eau et de télécommunications. Mais 10 % de plus seulement, à savoir 600 milliards USD par an, seraient indispensables pour que ces nouvelles infrastructures soient en phase avec un objectif climatique bien inférieur à 2 degrés.22 L’investissement dans des infrastructures durables est aussi une belle opportunité de relance verte attendu que 60 % de l’infrastructure urbaine qui existera en 2030 restent à construire. L’investissement dans les infrastructures a été une composante essentielle d’un stimulus fiscal après la crise financière de 2007-08, de 21 % dans les économies avancées et de 40 % dans les autres pays.23

Ces dernières années, les émissions obligataires sont de plus en plus devenues un moyen pour mobiliser des finances privées dans des projets d’infrastructures faiblement émettrices de carbone. Celles-ci totalisent près de 800 milliards USD. Malgré la crise, la demande d’investissements responsables a continué à favoriser les émissions obligataires vertes en 2020, avec 77,7 milliards USD émis, bien que ce chiffre soit de 13 % inférieur à celui couvrant une même période en 2019.24 Cependant, si des progrès significatifs ont été réalisés pour mettre en place des normes en matière d’émissions obligataires vertes, le risque du « green washing », selon lequel des produits sont investis dans des solutions moins durables, subsiste.

La mobilisation d’investissements privés dans le cadre de la relance verte se heurte aussi au manque de projets d’infrastructures assortis d’une « qualité d’investissement » suffisante. Une plus grande certitude sur un ensemble de projets potentiels permettrait aux investisseurs de prendre des risques calculés, d’investir dans un renforcement des capacités et de contribuer à favoriser un marché de l’investissement dans les infrastructures. Pour faciliter cette éventualité, les gouvernements peuvent soutenir la création de tels flux de projets, notamment sur la base de partenariats entre investisseurs et gouvernements, et par la mise en place de définitions plus précises et homogènes de ce que sont des investissements « verts ». Car une compréhension commune de ce que sont les critères d’une infrastructure « verte » et « durable » accélérerait les flux d’investissement en simplifiant le devoir de diligence et en autorisant une architecture de type « prête à l’emploi ». La taxonomie de l’UE concernant la finance durable devient à cet égard une composante importante.25

Les banques multilatérales de développement et les institutions financières de développement ont joué un rôle crucial en soutenant la réponse des gouvernements à la pandémie. Maintenant que la réponse passe de la mise à disposition de liquidités d’urgence au financement de la relance, les prestataires financiers du développement devraient accorder la priorité à la durabilité et chercher à mobiliser du capital privé pour réaliser une relance verte via un partage stratégique des risques.

L’importance d’une coopération mondiale pour la relance verte

Le COVID-19 a déclenché une crise sanitaire et économique mondiale, qui exige une meilleure coopération internationale dans différents domaines, du développement de vaccins et traitements au renforcement de la robustesse et de la résilience des chaînes d’approvisionnement, et jusqu’à la coordination des politiques fiscales et monétaires et au soutien des pays en développement.

Les problèmes environnementaux les plus urgents étant également en grande partie de nature transnationale, la réponse aux défis environnementaux mondiaux passe par une coopération multinationale, notamment pour réaliser à moindre coût les actions de transformation significatives indispensables. Cette approche est essentielle pour renforcer la résilience et le bien-être, notamment pour consolider les moyens de défense contre de futures pandémies, mais aussi pour concrétiser le potentiel de création d’emploi, de revenus et de croissance des secteurs verts. La relance verte devient à cet égard un élément central, tant au plan national qu’international. Les politiques actuelles se concentrent sur des mesures nationales soutenues par des initiatives internationales de suivi telles que « Platform for Redesign 2020 », initiative japonaise soutenue par la CCNUCC.26 Cependant, un assouplissement du commerce international des biens et services environnementaux, une meilleure coopération en matière d’innovation et de flux accrus de finance durable, et un soutien technique entre pays développés et en développement seront aussi essentiels. Ils ne peuvent être obtenus sans accroître la coopération à l’échelle du monde. Il est important de relever que le prochain cycle, en 2021, de négociations internationales majeures sur le climat, la biodiversité et les produits chimiques s’inscrira comme une étape critique pour susciter une action multilatérale et atteindre les objectifs environnementaux convenus à l’échelle de la planète.

Comme elle l’a déjà fait par le passé, l’OCDE soutiendra ces initiatives par des témoignages, des données et une analyse des meilleures pratiques. Dans les mois qui viennent, l’OCDE améliorera et affinera sa surveillance des mesures de relance verte au sein des pays membres et de ses partenaires clés, et continuera à mettre au point une analyse visant à soutenir les prochaines grandes négociations internationales sur le climat et la biodiversité de 2021. L’OCDE envisage aussi pour 2021-22 un grand projet horizontal consacré au climat et à la résilience économique, qui abordera les problèmes stratégiques que doivent résoudre les économies et les sociétés pour répondre aux défis climatiques et environnementaux associés dans une époque de perturbations économiques et technologiques.

Suivi et évaluation de la relance verte : indicateurs clés

Le suivi de l’impact des mesures de relance sur les résultats environnementaux, au moyen d’indicateurs quantifiables, comparables et opportuns, est indispensable pour garantir une mise en œuvre ciblée et efficace de la relance verte. De plus, lorsqu’ils conçoivent et mettent en œuvre des mesures de relance vertes, les pays devraient systématiquement concevoir des cadres d’évaluation assortis de critères clairs et de méthodologies robustes visant à évaluer l’efficacité environnementale et économique desdites mesures. Une telle évaluation permettra également aux gouvernements d’adapter les programmes et les politiques en fonction de nouvelles circonstances et de nouvelles données et connaissances.

L’analyse des plans de relance introduits pour répondre à la crise financière mondiale de 200827 a montré que très peu de pays avaient réalisé des évaluations ex post des mesures de relance verte nationales. Les effets répartitifs de ces mesures devraient également être explicitement traités dans ces évaluations. C’est un point clé de la discussion actuelle sur la manière dont il serait possible d’améliorer l’évaluation de la croissance économique pour inclure, entre autres facteurs, la dégradation environnementale, les activités non marchandes et l’inégalité des revenus. Les pays ont besoin d’un cadre d’indicateurs pour mesurer, surveiller et évaluer les progrès liés à la relance verte.

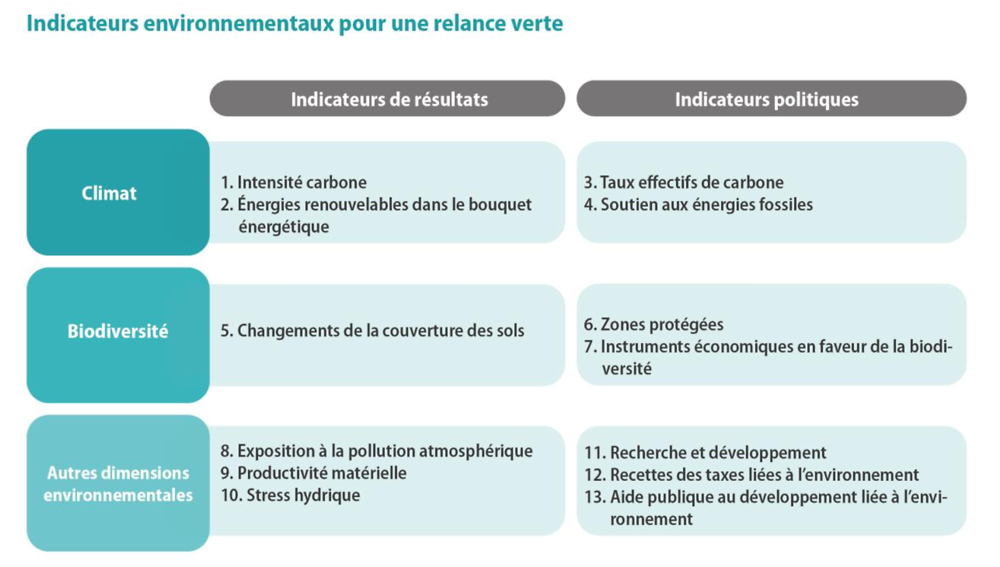

Afin d’apporter sa pierre à l’édifice, l’OCDE a identifié 13 indicateurs environnementaux clés tirés de ses marqueurs de la croissance verte et de son jeu des Indicateurs clés de l’environnement (voir plateforme en ligne Environment at a Glance). Ils ont été sélectionnés en fonction de leur pertinence pour surveiller les avancées liées à la croissance verte et aux objectifs environnementaux. Ils joueront également un rôle primordial dans le suivi du succès environnemental des plans de relance, en parallèle d’autres indicateurs (économie, emploi et social). Certains indicateurs permettent de suivre les résultats, tandis que d’autres concernent les mesures politiques supervisées directement par les gouvernements.

Les critères suivants ont présidé au choix des indicateurs :

Capacité à s’emparer de l’interface entre environnement et économie

Capacité à surveiller les principales tendances environnementales

Mesurabilité et comparabilité entre pays et au fil du temps

Capacité à communiquer facilement avec plusieurs utilisateurs et plusieurs publics

Climat

Intensité des émissions de carbone

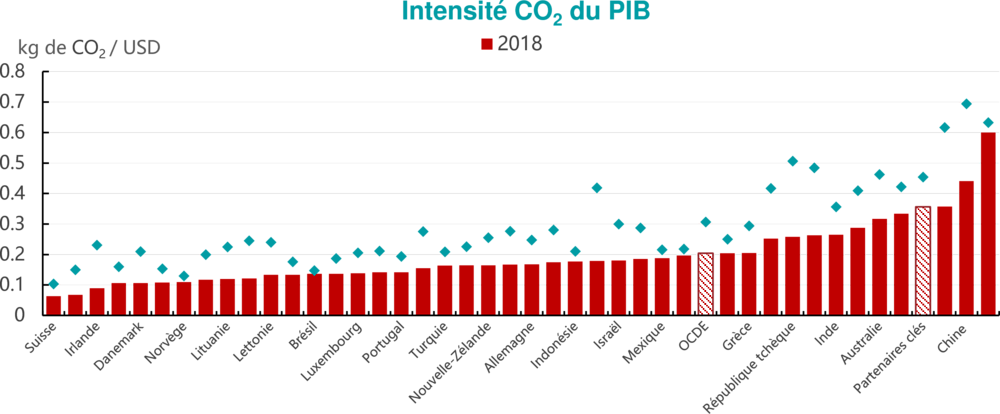

Les avancées liées à la croissance verte peuvent être évaluées en observant l’évolution de l’intensité carbone (CO2) par rapport au PIB, car les émissions de CO2 sont les principales responsables du dérèglement climatique. L’intensité carbone de tous les pays de l’OCDE et des partenaires clés diminue depuis 2000, ce qui montre que les émissions de CO2 ont augmenté selon un taux inférieur au PIB réel, résultant en un découplage relatif. Au-delà des réductions de l’activité économique, cela reflète les changements de la structure industrielle et du bouquet de fourniture d’énergie, ainsi qu’une meilleure efficacité énergétique. Pourtant, les émissions mondiales de CO2 continuent d’augmenter, ce qui est essentiellement imputable aux secteurs du transport et de l’énergie. Le niveau de découplage entre émissions de CO2 et croissance économique est loin d’être suffisant pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris 2015, car de fortes réductions des émissions mondiales totales seraient ici nécessaires.

Note : les émissions de CO2 font référence aux émissions directes brutes de CO2 issues de la combustion des énergies fossiles, à savoir de la combustion du pétrole, du charbon, du gaz naturel et d’autres combustibles à usage énergétique. Les intensités sont exprimées en kg de CO2 émis par unité de PIB (kg/USD). Le PIB est exprimé en dollars constants (2015) et basé sur les parités de pouvoir d’achat (PPA). Les émissions de CO2 représentent environ les deux tiers du total des émissions de gaz à effet de serre (GES). Cet indicateur doit être considéré en relation avec les informations sur les émissions totales de GES, la productivité et l’efficacité énergétiques, les sources d’énergies renouvelables, les tarifs et taxes sur les énergies, et la tarification du carbone. Les indicateurs d’émissions basés sur la consommation peuvent être un complément utile (c’est-à-dire l’empreinte carbone totale des biens et services consommés dans un pays, peu importe leur lieu de production).

Source : AIE (2020), IEA CO2 Emissions from Fuel Combustion Statistics (base de données).

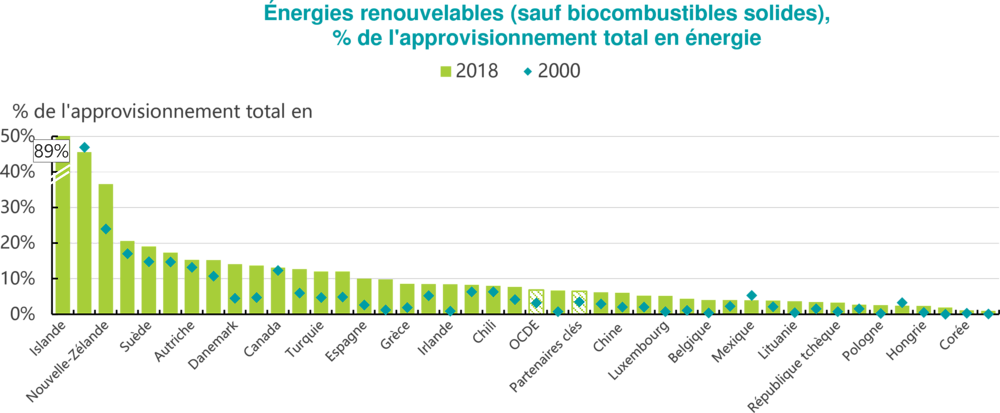

Énergies renouvelables dans le bouquet énergétique

Accroître la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique (ainsi que celle d’autres carburants bas carbone) est un facteur essentiel de la lutte contre le dérèglement climatique. Les énergies fossiles sont une importante source d’émissions de gaz à effet de serre et de pollution atmosphérique locale et régionale. Elles affectent aussi la qualité de l’eau et l’utilisation du sol. Si plusieurs pays de l’OCDE ont réalisé des avancées en renforçant la part des énergies renouvelables, en particulier dans la production d’électricité, la part des renouvelables n’a que modestement augmenté ces deux dernières décennies. Les augmentations les plus rapides en matière d’introduction des énergies renouvelables concernaient principalement l’électricité en raison des politiques gouvernementales de soutien au déploiement de nouvelles capacités de génération par les énergies renouvelables. Depuis 2000, les taux d’amélioration sont variables d’un pays à l’autre, les augmentations étant généralement plus importantes dans la zone OCDE.

Note : les énergies renouvelables comprennent l’énergie hydraulique, la géothermie, le solaire (thermique et PV), l’éolien, l’énergie des marées/vagues/mers, ainsi que les énergies renouvelables combustibles (biomasse liquide et biogaz) et les déchets (déchets municipaux renouvelables). L’indicateur exclut la biomasse solide (biocarburants solides primaires et charbon) afin d’éviter toute confusion avec l’utilisation traditionnelle de la biomasse en cuisine et en raison des risques pour l’environnement dus à un approvisionnement de sources non durables.

L’approvisionnement à partir de sources d’énergie renouvelables ne suffit pas pour évaluer le profil énergétique d’un pays. Il faut aussi de tenir compte de la structure économique (par exemple, la présence de grandes industries consommatrices d’énergie), de la taille du pays (qui influe sur la demande du secteur du transport), du climat local (qui affecte la demande de chauffage ou de climatisation) et de l’externalisation des biens produits par des industries énergivores. Les comparaisons entre pays doivent aussi considérer les dotations des pays dans les ressources énergétiques.

Source : AIE (2020), « World energy balances », World Energy Statistics and Balances (base de données)

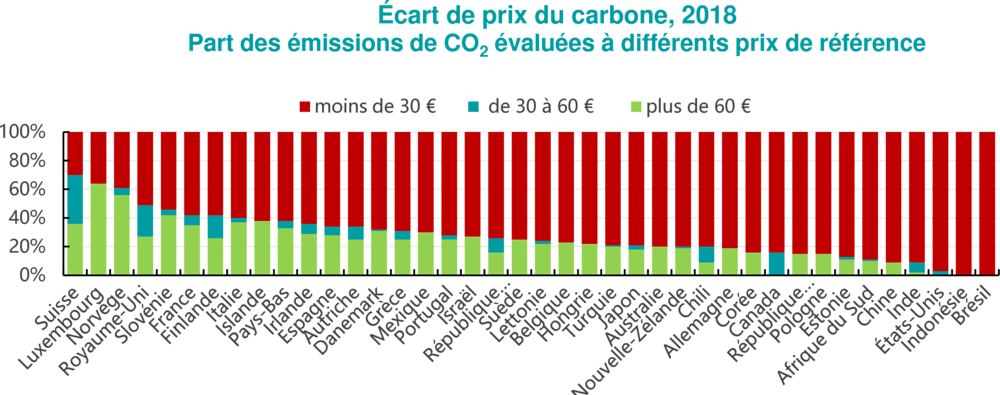

Taux effectifs sur le carbone

Les prix du carbone sont un levier essentiel de décarbonation de l’économie. Ils sont indispensables pour induire une baisse rentable, pour orienter les investissements vers des technologies d’infrastructures bas carbone et pour décourager la production et la consommation à forte intensité de carbone. À l’échelle du monde, les pays sont loin d’exploiter tout le potentiel des politiques de tarification des émissions, comme le révèlent les taux effectifs de carbone des pays membres et Partenaires de l’OCDE. Les « taux effectifs de carbone » mesurent le prix réel du carbone acquitté dans l’ensemble de l’économie, en tenant compte, par exemple, des taxes sur l’énergie et des mesures spécifiques de tarification du carbone. Cela permet de calculer un « écart » de prix du carbone, c’est-à-dire la différence entre le taux effectif de carbone moyen et un niveau de référence. La plupart des pays de l’OCDE et de leurs partenaires clés ne tarifient pas du tout le carbone et 90 % des émissions sont tarifées à moins de 30 EUR la tonne de CO2, ce qui correspond à la fourchette basse de l’estimation des dommages sociaux générés par les émissions de carbone. Les prix effectifs actuels du carbone ne sont pas des motivations économiques stables et suffisantes pour que les entreprises réduisent les coûts d’une future atténuation. Tout comme ils ne sont en rien des stimuli pour que les investissements tiennent compte de l’augmentation des risques climatiques et soutiennent une croissance économique compatible avec les enjeux climatiques.

Note : le déficit de tarification du carbone est une mesure sommaire de la différence entre le prix réel (ou effectif) appliqué aux émissions de CO2 découlant de l’utilisation de l’énergie et les niveaux de référence28 de 30 EUR et de 60 EUR la tonne de CO2. Par exemple, l’écart par rapport à un niveau de référence de 30 EUR est de 27 % pour la Suisse et de 94 % pour le Brésil. Les taux effectifs sur le carbone incluent les taxes carbone, les taxes spécifiques sur la consommation d’énergie (essentiellement les droits d’accise) et les prix des permis d’émission échangeables, qui correspondent au coût d’opportunité de l’émission d’une unité supplémentaire de CO2.

Les profils des taux effectifs sur le carbone ne tiennent pas compte des taux de TVA différenciés ou des subventions à la production ou à la consommation de produits énergétiques au sein des différents pays. De tels taux différenciés modifient les prix relatifs et devraient compléter les indicateurs sur les taux effectifs sur le carbone. De plus, ces taux de référence sont exprimés sans tenir compte de coûts externes qui viennent s’ajouter à ceux des émissions de CO2. Par exemple, les taxes d’accise peuvent aussi servir d’instruments (imprécis) pour internaliser les coûts de la congestion, du bruit et de la pollution de l’air. Idéalement, ces taux de référence devraient inclure toute la gamme des coûts externes générés par la consommation d’énergie fossile.

Source : OCDE (2018), Effective Carbon Rates 2018: Pricing Carbon Emissions Through Taxes and Emissions Trading, Éditions OCDE, Paris.

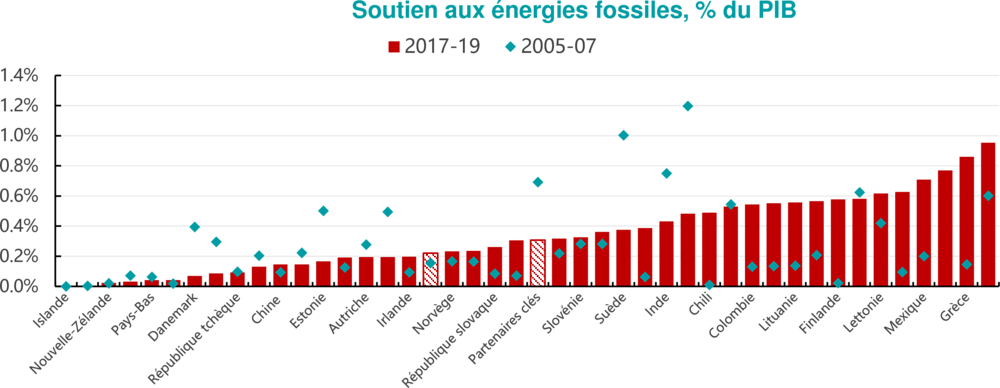

Soutien aux énergies fossiles

Le soutien à la production et à la consommation d’énergies fossiles reste très répandu dans la plupart des économies de l’OCDE et des économies partenaires. La majorité de ce soutien va à la consommation de combustibles fossiles ; on assiste cependant ces dernières années à une augmentation du niveau de soutien à la production du pétrole et du gaz. Le pétrole reste de loin l’énergie bénéficiant du plus grand soutien (environ 75 %), puis viennent le gaz naturel, l’électricité et le charbon. Il existe actuellement près de 1200 politiques gouvernementales différentes mises en place dans les pays de l’OCDE et les pays partenaires clés en soutien aux énergies fossiles. Ces mesures de soutien aux énergies fossiles sapent les initiatives mondiales visant à atténuer le changement climatique, qui s’accompagne aussi d’une perte de biodiversité et d’un renforcement des problèmes de pollution locale, nuisant alors davantage encore à la santé humaine et à l’environnement. Elles représentent en outre un coût d’opportunité pour la société : les ressources pourraient plutôt être dirigées vers des utilisations plus productives.

Note : la moyenne 2005-07 de 2,9 % donnée pour l’Indonésie (IDN) a été exclue pour que les données soient plus lisibles. Le soutien aux énergies fossiles englobe tous les transferts budgétaires directs et les dépenses fiscales qui fournissent un avantage ou une préférence pour la production ou la consommation d’énergies fossiles, que ce soit en termes absolus ou en termes relatifs par rapport à d’autres activités ou produits.

Les données sur les dépenses fiscales, qui représentent la majorité des mécanismes de soutien, doivent cependant être interprétées avec précaution, à savoir sans oublier que les régimes fiscaux peuvent considérablement différer d’un pays à l’autre (par exemple déductions pour amortissement). Le soutien aux énergies fossiles est souvent calculé comme un écart par rapport à la fiscalité de référence. Les pays cependant définissent la référence de différentes façons, ce qui complique potentiellement les comparaisons à l’échelle internationale. Cet indicateur est inclus dans la liste globale des indicateurs ODD et sert à évaluer les progrès réalisés en vue de l’objectif 12.c.1 des ODD.

Source : OCDE (2020), « Inventaire OCDE des mesures de soutien pour les combustibles fossiles », statistiques de l’OCDE sur l’environnement (base de données).

Biodiversité

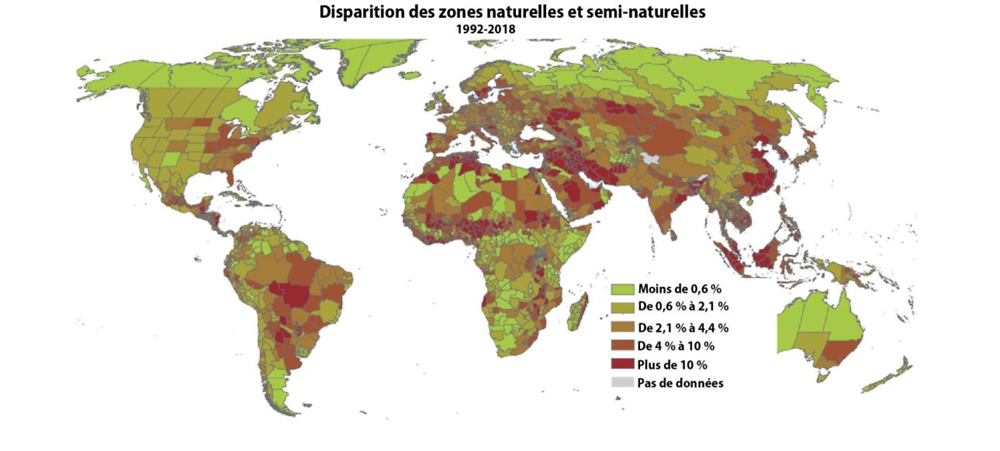

Changement de la couverture des sols

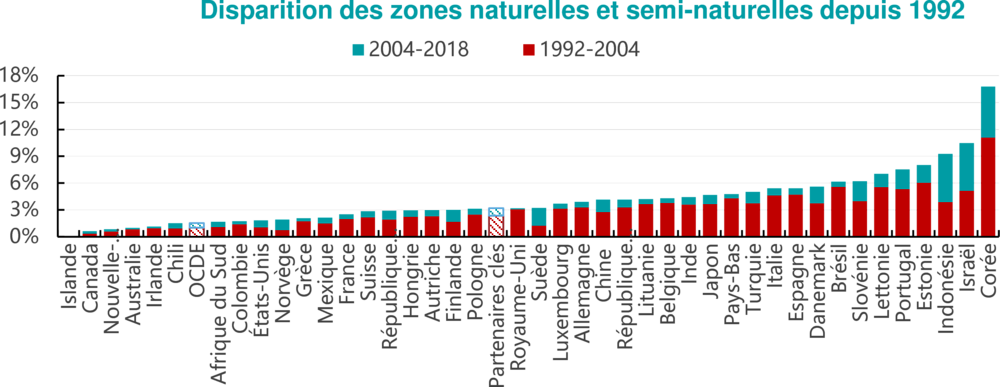

La terre et les sols sont des ressources essentielles pour la fourniture de services écosystémiques et pour la conservation de la biodiversité. La disparition des zones naturelles et semi-naturelles contribue au dégagement de CO2 dans l’atmosphère et met en péril la biodiversité en raison du morcellement et de la diminution de l’habitat naturel. Les changements de la couverture des sols sont principalement dus à l’urbanisation et au défrichement à des fins de pâturage et d’agriculture. Bien que le taux de conversion de terres (semi -) naturelles en terres agricoles et en surfaces artificielles ait diminué au cours des 15 dernières années, les conversions en surfaces artificielles restent néanmoins une préoccupation majeure, étant donné le niveau d’urbanisation existant dans de nombreux pays et l’aspect cumulatif de cette urbanisation.

Note : les zones naturelles et semi-naturelles correspondent aux forêts, pâturages, marais, formations arbustives et autres terres végétalisées. Les régions infranationales sont colorées par quintile (c.-à-d. que 20 % des régions infranationales ont connu une perte de plus de 10 %). La perte est présentée en pourcentage des sols naturels et semi-naturels végétalisés au début de la période observée. On notera que, lorsque le « stock » de départ est faible (par exemple, dans les régions désertiques), des changements négligeables peuvent représenter un fort pourcentage ; inversement, de fortes pertes de sols naturels dans une région très boisée (par exemple) pourront sembler modestes. Dans certaines régions à forte activité forestière commerciale, les gains de terres naturelles ou semi-naturelles atteignent ou dépassent les pertes observées dans le même temps.

Source : OCDE (2020), « Ressources en sols : Changement de couverture des sols dans les pays et régions », statistiques de l’OCDE sur l’environnement (base de données) basées sur les données de l’Initiative relative au changement climatique sur la couverture terrestre (ICC-CT) de l’Agence spatiale européenne. Les limites infranationales comprennent des données du système GAUL de la FAO (2015).

Note : le groupe des Partenaires clés comprend la Fédération de Russie. Les zones naturelles et semi-naturelles correspondent aux forêts, pâturages, marais, formations arbustives et autres terres végétalisées.

Les changements de la couverture des sols sont le résultat de processus complexes et corrélés d’origine naturelle et humaine qu’il est difficile de caractériser. Par conséquent, les données sur les facteurs de ces changements et leurs impacts sont encore incomplètes. Les récentes améliorations en matière de capacité de suivi mondial des terres (par exemple, l’utilisation de la télédétection) permettent de mieux en mieux d’identifier les zones où les changements tels que la déforestation et l’urbanisation sont les plus intenses.

Source : OCDE (2020), « Ressources en sols : Changement de couverture des sols dans les pays et régions », statistiques de l’OCDE sur l’environnement (base de données) basées sur les données de l’Initiative relative au changement climatique sur la couverture terrestre (ICC-CT) de l’Agence spatiale européenne.

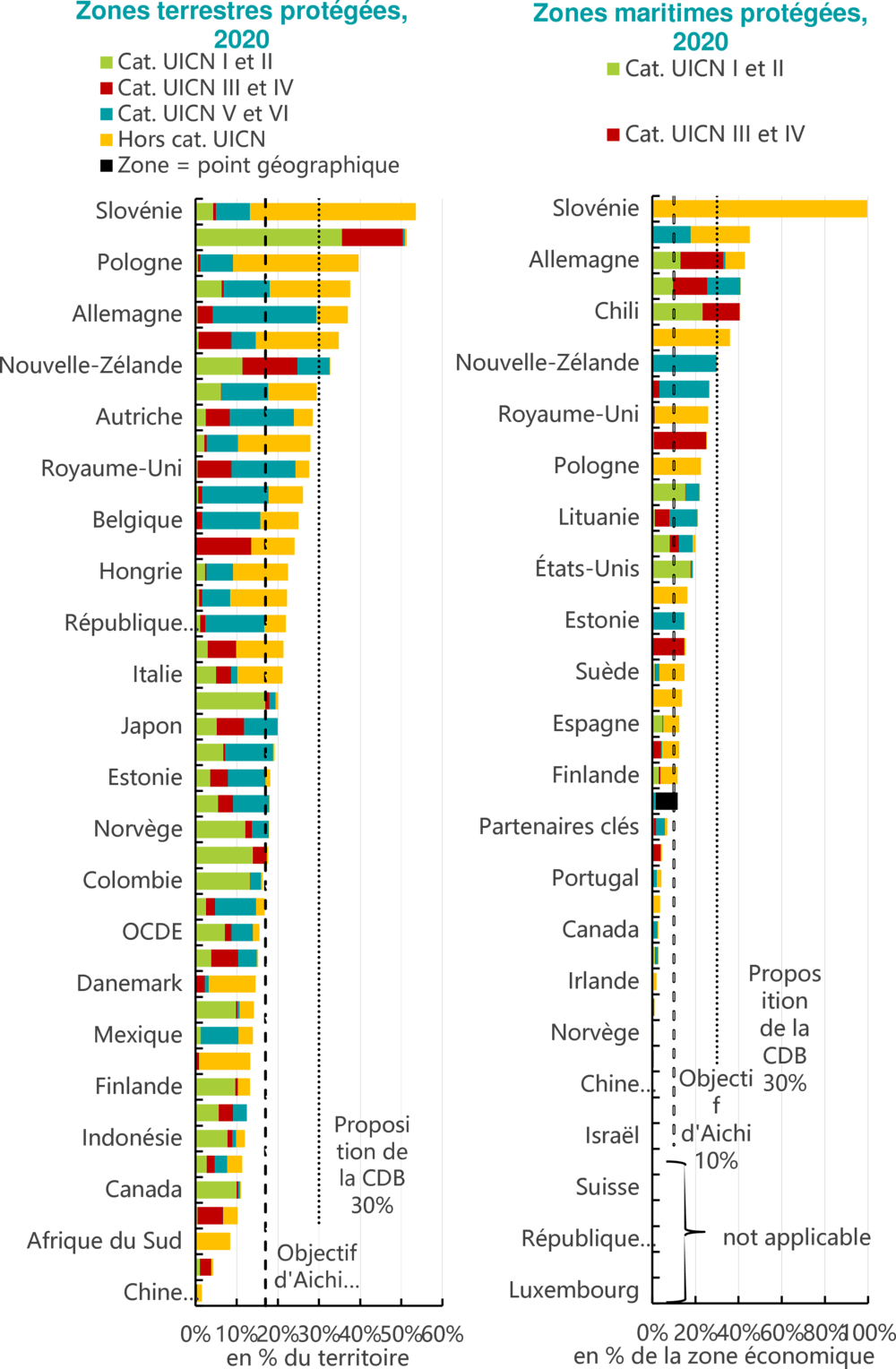

Zones protégées

Les zones protégées contribuent largement à la conservation de la biodiversité et à la fourniture de services écosystémiques. La surface des zones protégées est en augmentation dans la plupart des pays. Dans les pays de l’OCDE, elles couvrent en moyenne 16 % des terres et 20 % des espaces maritimes (les zones économiques exclusives, ZEE), alors que ces taux étaient de 10 % et 2 % respectivement en l’an 2000. 26 pays de l’OCDE ont atteint les objectifs d’Aichi pour 2020 visant à protéger au moins 17 % de leurs espaces terrestres, et 21 pays ont rempli l’objectif de protéger au moins 10 % de leurs espaces côtiers et maritimes. Cependant, les objectifs en matière de gestion des zones terrestres et maritimes protégées, de leur qualité et de leur étendue diffèrent considérablement selon les pays.

Note : le groupe des Partenaires clés comprend la Fédération de Russie. Les zones protégées comprennent toutes les zones entrant dans une catégorie de gestion de la classification de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Les catégories de gestion I et II de l’UICN concernent les réserves naturelles, les parcs nationaux et les zones de nature sauvage au sens strict. Les catégories III et IV définissent les aires de gestion des habitats et des espèces. Les catégories V et VI présentent les aires protégées pour la préservation de l’héritage culturel ou la promotion de l’utilisation durable des ressources naturelles. Certains pays utilisent des désignations régionales et internationales comme celles du réseau européen Natura 2000, qui ne correspondent pas aux catégories de l’UICN. Les zones qui entrent dans plusieurs catégories de gestion ne sont comptabilisées qu’une seule fois.

Ces indicateurs doivent être interprétés avec précaution. Les zones protégées sont parfois insuffisamment connectées ou ne sont pas représentatives de la biodiversité d’un pays. En outre, les indicateurs de l’étendue des zones protégées ne font pas état de l’efficacité de gestion de ces zones.

Source : OCDE (2020), « Biodiversité : zones protégées », statistiques de l’OCDE sur l’environnement (base de données) établies selon la base de données mondiale du PNUE-WCMC sur les aires protégées publiée en avril 2020.

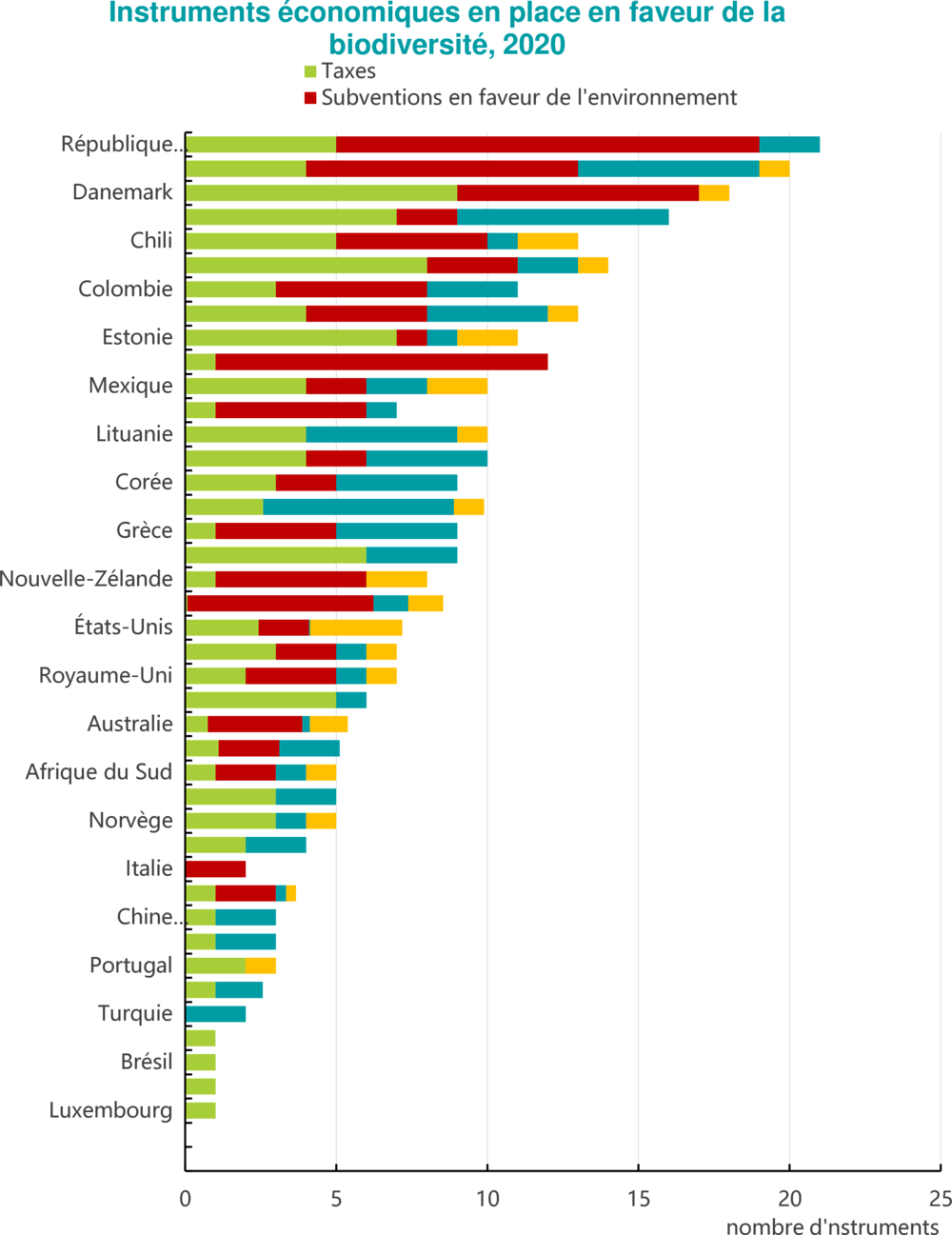

Instruments économiques en faveur de la biodiversité

Les taxes, droits et redevances, subventions et autres instruments économiques en faveur de la biodiversité offrent des indicateurs de marché qui peuvent encourager des modèles de production et de consommation plus durables. Le nombre d’instruments économiques favorisant la biodiversité a augmenté au fil du temps, tout comme le nombre de pays qui les mettent en œuvre. Selon les données présentées dans la base de données de l’OCDE sur les instruments de la politique de l’environnement (PINE), en 2020, 41 pays et économies partenaires clés de l’OCDE appliquent 458 instruments économiques favorisant la biodiversité, dont 30 % au niveau infranational. En l’an 2000, 36 pays avaient des instruments actifs et le nombre de ces instruments était inférieur de 20 % à celui d’aujourd’hui. Fait alarmant, il n’y a eu quasiment aucun progrès depuis 2010, année d’entrée en vigueur des objectifs d’Aichi.

Note : ces chiffres prennent en compte les instruments nationaux et infranationaux mis en œuvre au 1er janvier 2020. Le nombre d’instruments infranationaux est pondéré par le nombre de grandes régions (territoires de niveau 2) pour chaque pays. Les taxes pertinentes pour la biodiversité comprennent celles qui sont appliquées aux pesticides, aux engrais, aux produits forestiers et aux coupes forestières. Les droits et redevances comprennent les droits d’entrée dans les parcs nationaux, les droits sur les permis de chasse, les redevances sur le déversement terrestre d’eaux usées et le captage des eaux souterraines, et les contraventions pour non-respect des mesures pertinentes pour la biodiversité. Les subventions pertinentes pour la biodiversité sont celles qui visent la gestion des forêts et le reboisement, les subventions à l’agriculture biologique et respectueuse de l’environnement et la culture sans pesticide, et les subventions pour la conservation des sols. Les permis échangeables comprennent les quotas de pêche individuels échangeables, les droits de développement négociables et les permis de chasse échangeables.

Cet indicateur doit être interprété avec précaution. L’existence d’un instrument n’est pas une garantie de son application. De plus, son niveau de précision peut ne pas être le plus pertinent pour le résultat environnemental souhaité. Les données excluent les informations concernant le paiement pour services écosystémiques (PSE) et les écarts de biodiversité. Ces données seront prochainement recueillies par l’OCDE.

Source : Base de données Policy instruments for the Environment (PINE) de l’OCDE (Édition août 2020). Pour plus d’informations, voir également la publication de l’OCDE (2020), Tracking Economic Instruments and Finance for Biodiversity.

Autres dimensions environnementales

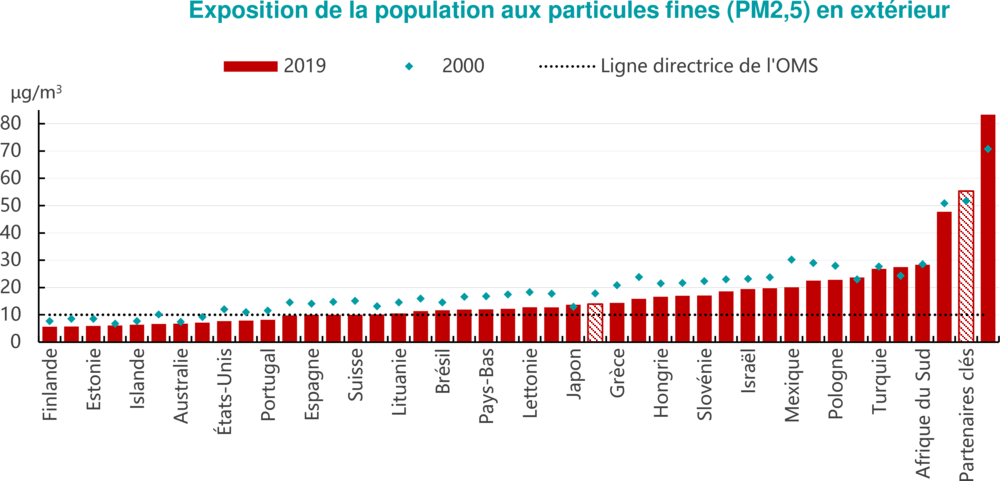

Exposition à la pollution de l’air

La pollution de l’air est le principal risque environnemental pour la santé au niveau mondial. En particulier, du point de vue de la santé humaine, les particules fines (PM2,5) sont le polluant le plus nocif à l’échelle mondiale. L’exposition chronique à des niveaux même modérés de PM2,5 augmente fortement les risques de cardiopathies, d’AVC et de troubles respiratoires.

En dépit des améliorations remarquables en matière de réduction de l’exposition à la pollution de l’air (PM2,5), les populations de la plupart des pays de l’OCDE demeurent chroniquement exposées à des niveaux nocifs de PM2,5. Bien que la carte de l’exposition moyenne présente les plus forts taux de PM2,5 au Sahara, au Moyen-Orient, en Inde et en Chine (certains de ces taux étant dus à des sources naturelles), le problème n’en est pas moins préoccupant dans les pays de l’OCDE, notamment dans les villes. Moins d’un tiers des pays de l’OCDE remplissent les critères des lignes directrices relatives à la qualité de l’air de l’OMS, à savoir un taux annuel moyen d’exposition aux PM2,5 de 10 microgrammes par mètre cube (μg/m3). Cette valeur elle-même ne représente pas un niveau « sans danger » : la directive de 10 μg/m3 est encore associée à un risque élevé de pathologies cardiaques ou respiratoires.

Note : l’exposition moyenne de la population aux particules fines représente le niveau de concentration, exprimé en microgrammes par mètre cube (µg/m3), auquel un résident type est exposé au cours d’une année.

Source : Statistiques de l’OCDE sur l’environnement (base de données) (2020), OECD calculations using IHMEGBD 2019 concentration estimates (à paraître). Les limites infranationales comprennent des données du système GAUL de la FAO (2015).

Note : le groupe des Partenaires clés comprend la Fédération de Russie. L’exposition moyenne de la population aux particules fines représente le niveau de concentration, exprimé en microgrammes par mètre cube (µg/m3), auquel un résident type est exposé au cours d’une année.

Les indicateurs d’exposition fournissent seulement un aperçu partiel de la gravité de la pollution atmosphérique et de ses conséquences cumulées pour l’ensemble de la population. Il est important de retenir qu’il n’existe pas de « niveau sans danger » d’exposition pour de nombreux polluants.

Source : Statistiques de l’OCDE sur l’environnement (base de données) (2020), OECD calculations using IHMEGBD 2019 concentration estimates (à paraître).

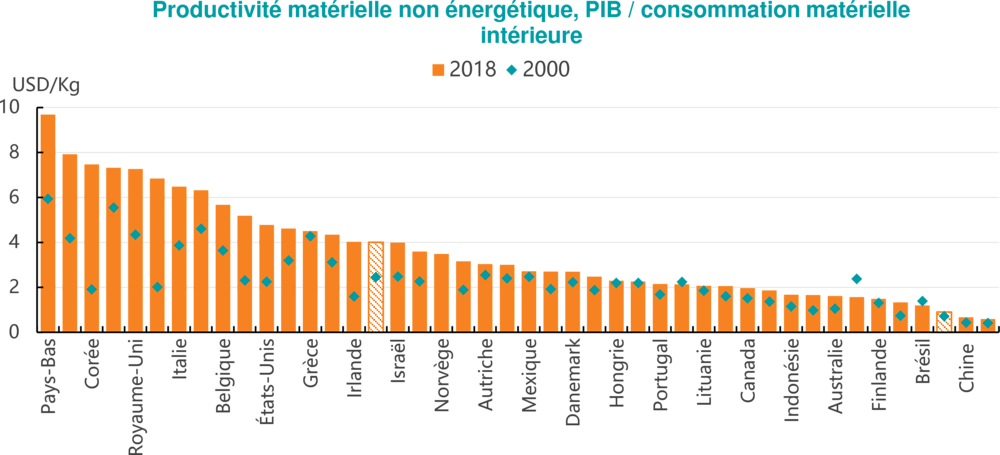

Productivité matérielle

L’utilisation de matières premières issues des ressources naturelles et les processus de production et de consommation connexes ont des conséquences environnementales, économiques et sociales qui vont au-delà des frontières nationales. La productivité matérielle non énergétique a été améliorée dans la plupart des pays de l’OCDE (et particulièrement dans certains pays européens). Cependant, elle reste faible et stationnaire dans les économies partenaires clés. En 2018, les pays de l’OCDE ont généré environ 4 000 USD de recettes (en termes de PIB) par tonne de matière utilisée hors énergie. Cela représente plus de quatre fois plus que la valeur générée par les économies partenaires clés (900 USD par tonne).

Note : ces données se réfèrent à l’année indiquée ou aux données de l’année la plus récente disponibles. Le groupe des Partenaires clés comprend la Fédération de Russie. La consommation d’énergie comprend la biomasse pour l’alimentation humaine et animale, les matériaux de construction, les minerais industriels, les métaux et le bois. Le PIB est exprimé en dollars constants (2015) et basé sur les parités de pouvoir d’achat (PPA).

Ces mesures doivent être interprétées conjointement aux données sur le cours des matières premières, les flux des matières premières secondaires, et les niveaux et modèles de consommation. De manière générale, il convient de faire preuve de prudence lorsque l’on tire des conclusions basées sur des données de niveau national. La modification des schémas commerciaux et la délocalisation vers d’autres pays d’une production nécessitant beaucoup de ressources ont une influence sur les gains de productivité.

Source : OCDE (2020), « Ressources matérielles », statistiques de l’OCDE sur l’environnement (base de données).

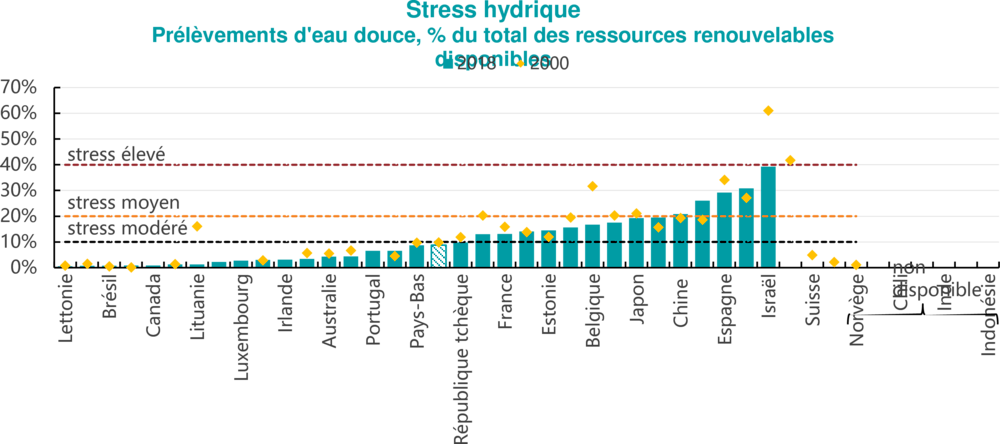

Stress hydrique

Les ressources en eau douce revêtent une immense importance environnementale, sociale et économique. Différents facteurs engendrent une pression sur les ressources hydriques. Ces facteurs comprennent le captage excessif et la dégradation due aux charges polluantes issues de l’activité humaine (agriculture, industrie, usage domestique), les changements du climat et des conditions météorologiques, et l’introduction d’espèces exotiques envahissantes.

La disponibilité des ressources renouvelables en eau douce et les niveaux de stress hydrique montrent de fortes disparités entre les pays et au sein même de ceux-ci. La plupart des pays de l’OCDE rencontrent au minimum des difficultés concernant la quantité d’eau dans certaines zones ou lors de certaines saisons. Dans plus du tiers des pays de l’OCDE, les ressources en eau douce sont soumises à des niveaux de stress modérés à moyennement élevés. Dans quelques pays, l’eau est abondante et la densité de population est faible. Plusieurs pays présentent des zones arides ou semi-arides étendues dans lesquelles la rareté de l’eau limite le développement économique. Dans ces conditions, l’approvisionnement public en eau potable est basé sur d’autres sources d’eau (par exemple, l’eau de mer désalinisée ou les nappes phréatiques non renouvelables).

Note : ces données se réfèrent à l’année indiquée ou aux données de l’année la plus récente disponibles. Les indicateurs à l’échelon national présentés ici doivent être complétés par des informations de niveau infranational (bassin fluvial). Ils doivent également être interprétés conjointement aux indicateurs de qualité de l’eau. Source : OCDE (2020), « Eau : Prélèvements d’eau douce », statistiques de l’OCDE sur l’environnement (base de données).

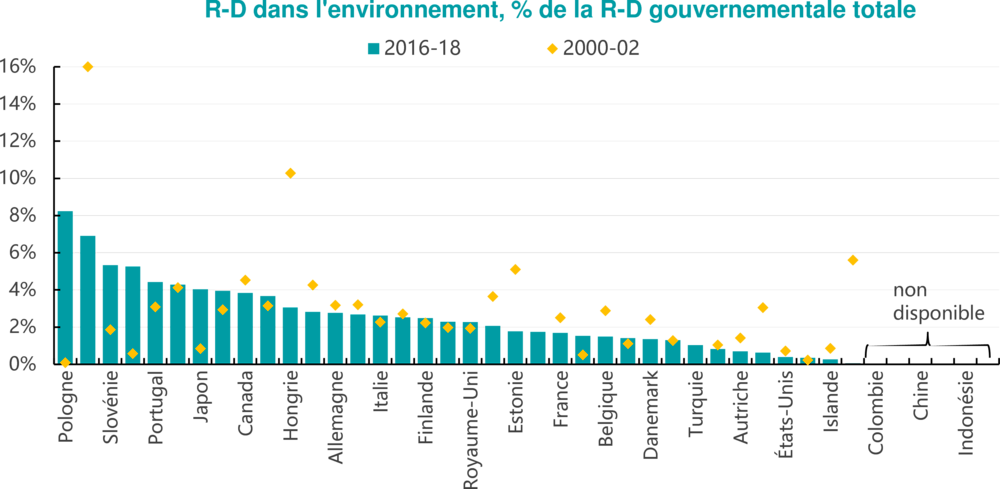

Recherche et développement

L’innovation est un facteur clé de la productivité et du développement économique. Elle peut permettre d’atteindre les objectifs environnementaux à moindre coût et apporter de nouvelles opportunités commerciales et de nouveaux marchés. Les budgets gouvernementaux dédiés à la recherche et développement ont augmenté dans de nombreux pays depuis l’an 2000. Cependant, le montant consacré aux objectifs environnementaux est généralement resté plutôt stable dans les pays de l’OCDE, avec de grandes disparités entre les pays quant à l’évolution de cette part.

Note : ces données se réfèrent à la moyenne indiquée ou à la moyenne disponible la plus récente. Les budgets gouvernementaux dédiés à la recherche et développement se réfèrent aux fonds alloués à la R-D. Les estimations de R-D consacrée à l’environnement par les gouvernements comprennent la recherche consacrée au contrôle de la pollution et au développement de moyens permettant de mesurer, d’éliminer et de prévenir la pollution. Elles sont exprimées en pourcentage du budget de recherche et développement global des gouvernements. Les dépenses en matière de R-D représentent une mesure de facteur de production qui indique le niveau d’investissement d’un gouvernement consacré au développement des connaissances. Elles reflètent donc l’intention, et non le résultat : de fortes dépenses en R-D ne signifient pas, en elles-mêmes, une performance supérieure de l’innovation.

Source : OCDE (2020), « Statistiques de recherche et développement : Crédits budgétaires publics de RD », base de données Statistiques de l’OCDE de la science et technologie et de la R-D.

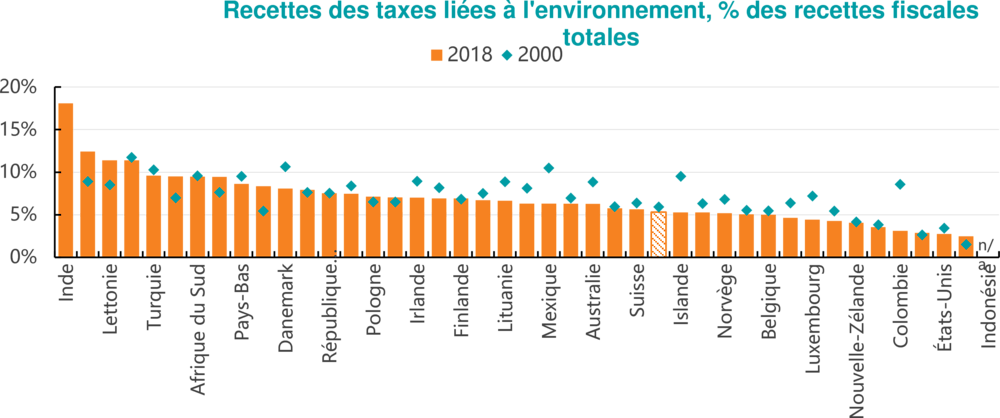

Recettes des taxes liées à l’environnement

Les instruments de marché favorisent l’émergence de solutions de réduction de tous les polluants au plus bas coût. Ils représentent également des mesures incitatives de réduction pour chaque unité de pollution. De plus, les recettes engendrées peuvent être utilisées pour soutenir la consolidation des finances publiques ou la réduction d’autres taxes (par exemple, l’imposition du travail ou du capital, qui altère l’offre de main d’œuvre et les décisions concernant l’épargne). Alléger la charge fiscale qui pèse sur le travail et les capitaux en la déplaçant vers les modèles de production et de consommation nocifs pour l’environnement, tout en maintenant stable le niveau global de redistribution, peut améliorer l’efficacité économique.

De manière générale, la part des recettes fiscales liées à l’environnement continue de décroître dans les pays de l’OCDE : cette part représentait 5,3 % des recettes fiscales totales en 2018, contre 6 % au début des années 2000. Les recettes fiscales liées à l’environnement ont également diminué par rapport au PIB, jusqu’à atteindre 1,5 % du PIB en 2018. La majeure partie des recettes provient des taxes sur l’énergie (71 %), notamment les carburants, et sur le transport (26 %), tandis que l’assiette fiscale relative à la pollution et aux ressources a un rôle mineur dans la génération des recettes.

Note : ces données se réfèrent à l’année indiquée ou aux données de l’année la plus récente disponibles. Les données relatives à l’Inde pour l’année 2000 ne sont pas disponibles. Les taxes liées à l’environnement comprennent celles qui sont appliquées à l’énergie, à la pollution issue des transports et aux ressources. Ces indicateurs de taxes liées à l’environnement ne doivent pas être utilisés pour évaluer le caractère écologique des systèmes fiscaux. Aux fins d’une telle évaluation, des informations complémentaires, décrivant la structure économique et fiscale de chaque pays, sont requises.

Source : OCDE (2020), « Instruments politiques : Recettes provenant des taxes liées à l’environnement », statistiques de l’OCDE sur l’environnement (base de données) ; OCDE (2020), base de données Policy Instruments for the Environment (PINE).

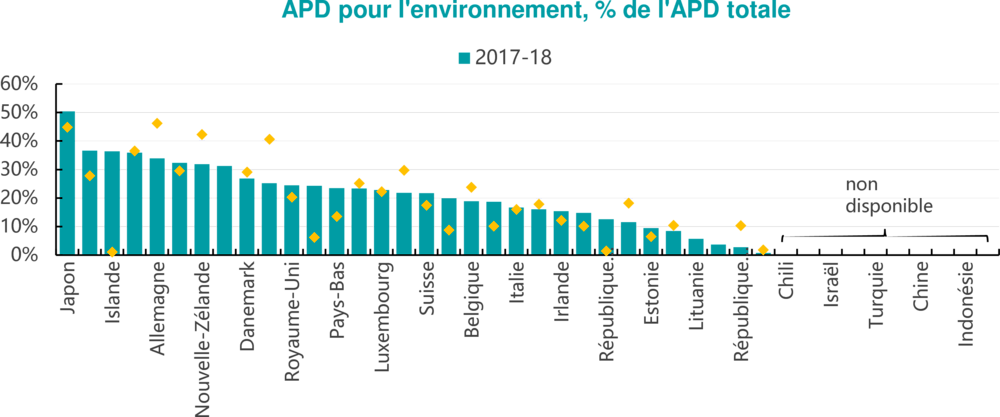

Aide publique au développement liée à l’environnement

L’aide publique au développement (APD) est une source importante de flux financiers internationaux financés par les gouvernements. Elle peut aider à catalyser l’investissement dans des projets et des technologies en faveur de l’environnement, et ainsi favoriser le double objectif développement-environnement. Les membres du Comité d’aide au développement de l’OCDE (CAD) apportent 95 % de l’aide mondiale au développement. Le montant de l’APD destinée aux objectifs des conventions de Rio relatifs à la biodiversité, au changement climatique et à la désertification a augmenté depuis 2010. Cependant, la part de ce montant comparativement à l’APD totale est généralement restée assez stable, avec de grandes disparités entre les pays. La majorité de ces fonds pour l’environnement visent l’atténuation des changements climatiques et les projets d’adaptation.

Note : l’aide publique au développement liée à l’environnement est identifiée à l’aide de la liste des marqueurs de Rio. Les marqueurs de Rio cernent les mesures axées sur des objectifs intersectoriels, parmi lesquels figurent le changement climatique, la biodiversité et la désertification. Cette variable inclut uniquement les données des engagements bilatéraux et elle est calculée à partir des microdonnées des projets individuels. Il n’existe pas de méthodologie communément admise au niveau international pour suivre les déboursements réels d’APD correspondant à chaque objectif environnemental. Il est donc encore difficile de déterminer la finalité environnementale des engagements et des projets existants. En outre, pour certains donneurs, les données sont incomplètes. Par ailleurs, les marqueurs de Rio pour l’APD se réfèrent aux engagements des donneurs (les objectifs).

Source : OCDE (2020), « Système de Notification des Pays Créanciers : activités d’aide », statistiques de l’OCDE sur le développement international (base de données).

Contacts

Anthony COX (✉ anthony.cox@oecd.org)

Andrew PRAG (✉ andrew.prag@oecd.org)

Alexa PICCOLO (✉ alexa.piccolo@oecd.org)

Notes

Voir notamment : The Inequalities-Environment Nexus: Towards a People-centred Green Transition, COM/SGE/GG/IG(2020)1/REV1.

AIE (2020), Global Energy Review 2020, AIE, Paris, https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020#.

OMM (2020), United In Science: A multi-organization high-level compilation ofthe latest climate science information, Organisation météorologique mondiale et autres agences de l'ONU. https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21761#.X1nta8gzY2z.

BEE (2020), « Air pollution returns to China », https://eeb.org/air-pollution-returns-to-china/; Teller Report (2020), « Air pollution in Paris: « We have returned to 80% of the usual level » », https: //www.tellerreport.com/news/2020-06-10-air-pollution-in-paris--%22we-have-returned-to-80%25-of-the-usual-level%22.S1EeOESR3U.html.

Cole, M. et al.(2020), Air Pollution Exposure and COVID-19, IZA – Institute of Labor Economics, www.iza.org ; Zhanga, R. et al. (2020), Identifying airborne transmission as the dominant route for the spread of COVID-19, PNAS, https://www.pnas.org/content/117/26/14857 ; Wu, X. et al. (2020), Exposure to air pollution and COVID-19 mortality in the United States:A nationwide cross-sectional study, doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.05. 20054502.