Abstract

In welchem Umfang Lockdowns und andere Maßnahmen der sozialen Distanzierung die Beschäftigungsergebnisse und die lokale Wirtschaft beeinträchtigen, hängt auch von den je nach Standort unterschiedlichen Möglichkeiten ab, berufliche Tätigkeiten ortsunabhängig auszuüben. In diesem Themenpapier werden die auf regionaler Ebene vorhandenen Kapazitäten von 27 EU-Ländern, der Schweiz, der Türkei und den Vereinigten Staaten untersucht, in einem Lockdown auf Homeoffice umzustellen. Ferner wird gezeigt, dass es in größeren Städten normalerweise mehr Homeoffice-taugliche Arbeitsplätze gibt. Dies kann bis zu einem gewissen Grad die stärkeren wirtschaftlichen Auswirkungen von coronabedingten Maßnahmen auf Städte ausgleichen.

Mit dem Homeoffice-Potenzial können auch die Lockdown-Kosten verschiedener Standorte variieren

Die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Krise sind nicht überall in gleicher Weise zu spüren. Bestimmte Standorte – insbesondere Großstädte und dicht besiedelte Räume – sind aufgrund der höheren Bevölkerungsdichte möglicherweise von einer schnelleren Ausbreitung des Virus betroffen (Stier, A., M. Berman und L. Bettencourt, 2020[1]). Zudem sind sie wegen einer stärkeren Spezialisierung in Sektoren, die von einem Lockdown besonders schwer getroffen werden, u. U. höheren Beschäftigungsverlusten ausgesetzt (OECD, 2020[2]). Zugleich können andere Faktoren die Anpassung dieser Standorte an einen Lockdown erleichtern. Dadurch vermindern sich die direkten wirtschaftlichen und sozialen Kosten.

Ausschlaggebend für die Lockdown-Kosten ist, ob berufliche Tätigkeiten ortsungebunden ausgeübt werden können. Inwieweit eine Tätigkeit für die Arbeit im Homeoffice geeignet ist, hängt wiederum stark von den konkreten Aufgaben der Beschäftigten ab. Diese können sich selbst in ein und derselben Arbeitsstätte erheblich unterscheiden. So können beispielsweise an Hochschulen beschäftigte Wissenschaftler trotz Lockdown oder Maßnahmen zur sozialen Distanzierung meist weiterarbeiten, wohingegen das Kantinenpersonal derselben Hochschule u. U. die Arbeit einstellen oder stark reduzieren muss.

Dieses Themenpapier untersucht, inwiefern verschiedene Standorte in der Lage sind, während eines Lockdowns auf Homeoffice umzustellen (die zugrunde liegende Methode wird im nachstehenden Kasten erläutert). Damit ergänzt es andere Analysen, in denen die möglichen Auswirkungen von Eindämmungsmaßnahmen in verschiedenen Ländern auf Basis der sektoralen Struktur der lokalen Wirtschaft geschätzt werden.

Die Ermittlung des regionalen Potenzials für eine Umstellung auf Heimarbeit basiert auf den Aufgaben, die in verschiedenen Arten von beruflichen Tätigkeiten zu erledigen sind, und gliedert sich in zwei Schritte.

Zunächst muss jeder Beruf danach klassifiziert werden, welche Aufgaben er umfasst und zu welchem Teil diese Aufgaben von zu Hause aus wahrgenommen werden können. So weisen berufliche Tätigkeiten, bei denen die Beschäftigten im Freien arbeiten (z. B. Essenslieferanten) oder Maschinen (z. B. Fahrzeuge) bedienen müssen, ein geringes Homeoffice-Potenzial auf. Groß ist dagegen dieses Potenzial bei Tätigkeiten, für die nur ein Laptop und eine Internetverbindung erforderlich sind (z. B. Steuerberater, Finanzspezialisten usw.). Diese Klassifizierung beruht auf einer neueren Studie von Dingel und Neiman (2020[3]), die sich auf die O*NET-Umfragen in den Vereinigten Staaten stützt. Dank der zielgerichteten Fragen in diesen Umfragen ist eine systematische Beurteilung des Homeoffice-Potenzials von beruflichen Tätigkeiten möglich (vgl. Anmerkung unten).

Anschließend werden Daten aus Arbeitskräfteerhebungen zur Ermittlung der geografischen Verteilung verschiedener Arten von Tätigkeiten herangezogen. Diese Tätigkeiten werden dann der im ersten Schritt vorgenommenen Klassifizierung zugeordnet. Durch die Verbindung der beiden Datensätze kann die Zahl der Beschäftigten ermittelt werden, die ihre beruflichen Aufgaben von zu Hause aus erledigen können – gemessen als Anteil der Gesamtbeschäftigung in der Region.

Anmerkung: Während andere Autoren das US Standard Occupational Classification System (SOC) zur Klassifizierung von Berufen verwenden, wird hier die Internationale Standardklassifikation der Berufe (ISCO) genutzt, was eine Umschlüsselung zwischen den beiden Systemen verlangt, um jedem Beruf ein bestimmtes Homeoffice-Potenzial in anderen Ländern zuzuordnen. Bei dieser Studie wird unterstellt, dass sich die Aufgabeninhalte der Berufe in den einzelnen Ländern decken, wie in Saltiel (2020[4]) oder Gottlieb, Grobovsek und Poschke (2020[5]). In anderen Studien, die sich auf bestimmte Länder konzentrieren, wird das Homeoffice-Potenzial von beruflichen Tätigkeiten auf der Grundlage subjektiver Experteneinschätzungen ermittelt, wie in OFCE (2020[6]) für Frankreich und Centre for Cities (2020[7]) für das Vereinigte Königreich.

In Städten können mehr Beschäftigte von zu Hause aus arbeiten

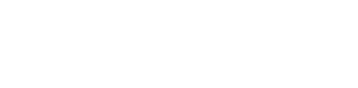

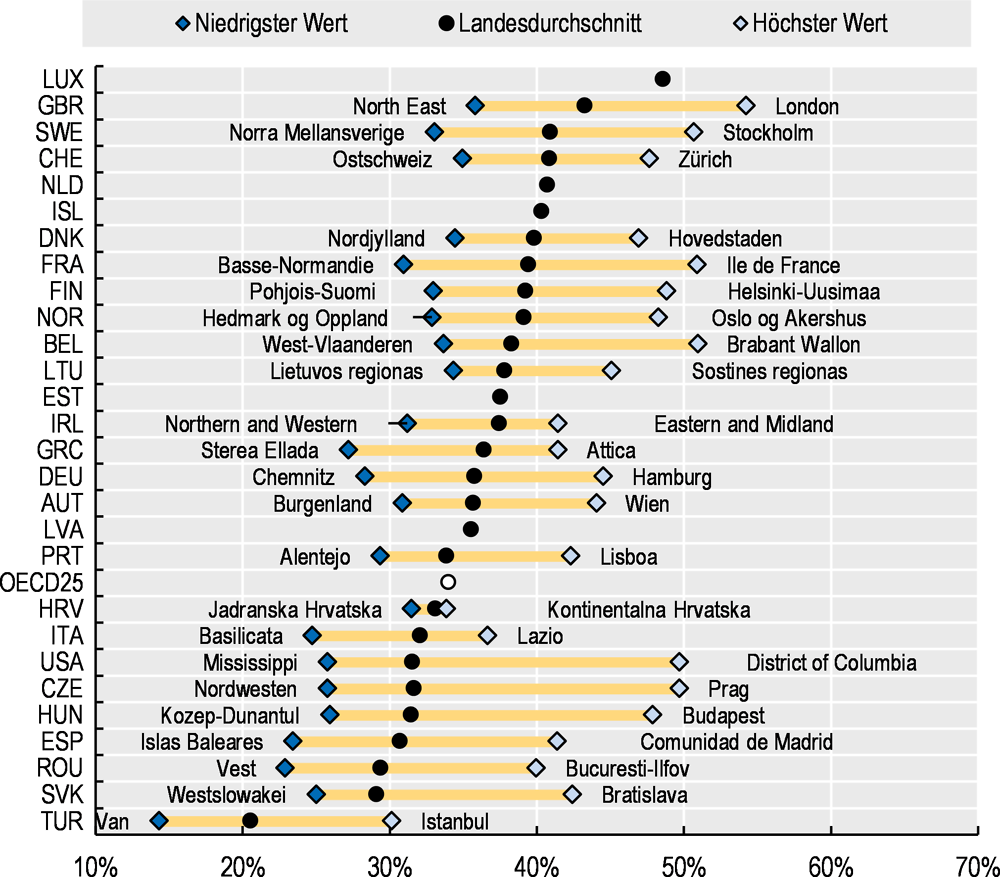

Das Homeoffice-Potenzial variiert sowohl zwischen als auch in den einzelnen Ländern erheblich. In Luxemburg können z. B. 50 % der beruflichen Tätigkeiten von zu Hause aus ausgeübt werden, während es in der Türkei nur 21 % sind (Abbildung 1). Die Betrachtung einzelner Regionen zeigt, dass Hauptstädte in den meisten Fällen das größte Homeoffice-Potenzial aufweisen: Der Wert ist dort um 9 Prozentpunkte höher als im jeweiligen Landesdurchschnitt.

Anmerkung: Zahl der Homeoffice-tauglichen Jobs in den jeweiligen Ländern bzw. Regionen in Prozent der Gesamtbeschäftigung. Die Länder sind in absteigender Reihenfolge nach dem nationalen Anteil der Homeoffice-tauglichen Jobs an der Gesamtbeschäftigung angeordnet. Bei den Regionen handelt es sich je nach Datenverfügbarkeit um NUTS-1- oder NUTS-2-Regionen. In außereuropäischen Ländern entsprechen die Regionen den Makroregionen (TL2) gemäß OECD Territorial Grid.

Quelle: OECD-Berechnungen auf der Basis der Europäischen Arbeitskräfteerhebung, des American Community Survey, der Türkischen Arbeitskräfteerhebung und von Daten des Occupational Information Network (Abruf: April 2020).

Alles in allem sind die regionalen Unterschiede beim Homeoffice-Potenzial beträchtlich (Abbildung 2). Im Durchschnitt besteht zwischen der Region mit dem höchsten und der mit dem niedrigsten Wert in einem Land eine Differenz von 15 Prozentpunkten. In Frankreich, der Tschechischen Republik, Ungarn und den Vereinigten Staaten beläuft sich die Differenz auf über 20 Prozentpunkte, was auf ein vergleichsweise hohes Homeoffice-Potenzial in den jeweiligen Hauptstädten zurückzuführen ist.

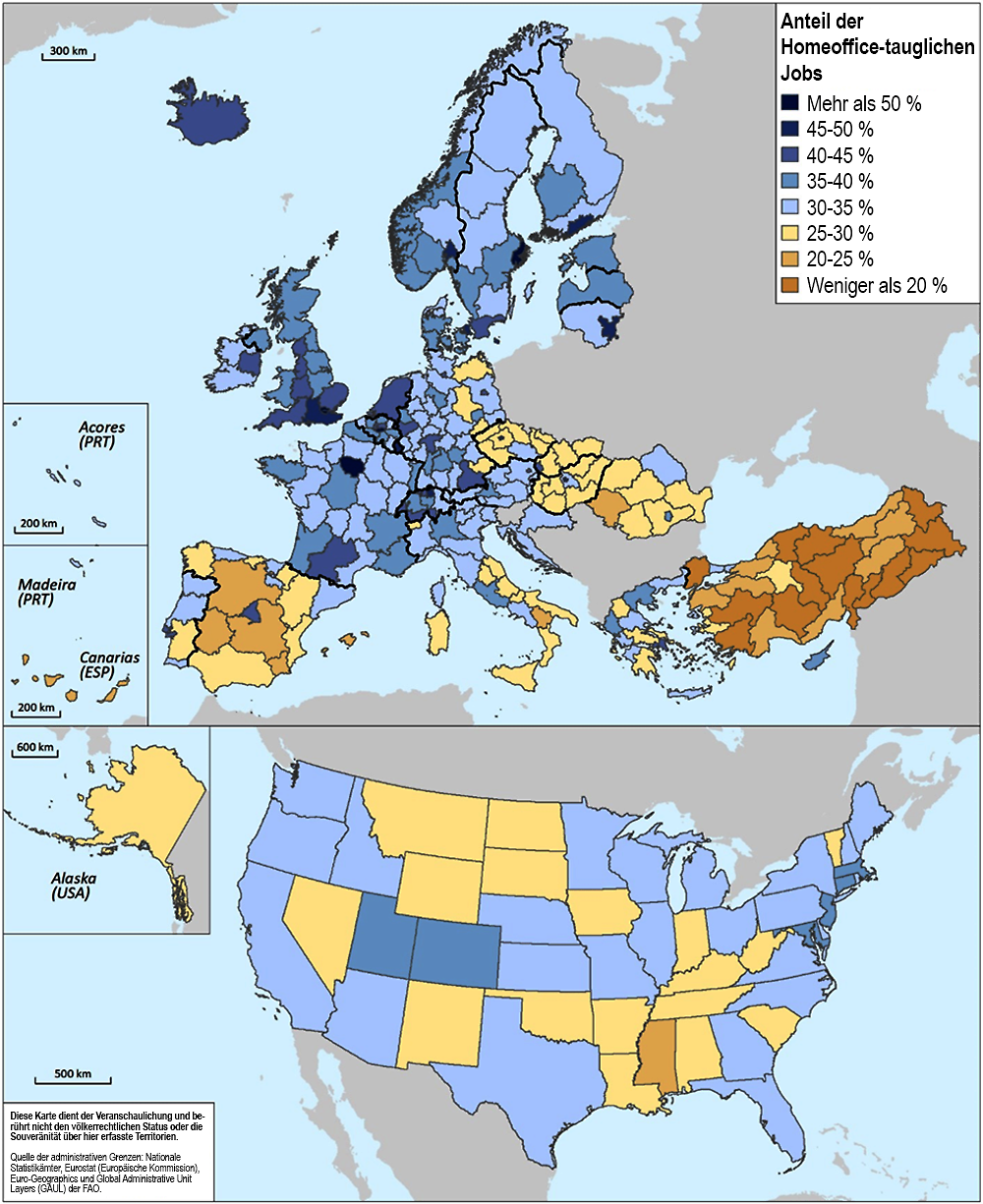

Das Potenzial für Homeoffice ist auch in dichter besiedelten Räumen höher. Bei Verwendung des „Verstädterungsgrads“1 zur Unterscheidung verschiedener Siedlungsarten in europäischen Ländern fällt der Anteil der Homeoffice-tauglichen Arbeitsplätze in Städten (mit über 50 000 Einwohnern) um 13 Prozentpunkte höher aus als in ländlichen Räumen (Abbildung 3). Besonders groß ist dieser Unterschied zwischen städtischem und ländlichem Raum in Finnland, Kroatien, Luxemburg und Ungarn, wo die Differenz mehr als 17 Prozentpunkte beträgt. Interessanterweise scheint das Homeoffice-Potenzial von Kleinstädten und Gebieten mit mittlerer Siedlungsdichte näher an dem von ländlichen Räumen zu liegen als an dem von größeren Städten.

Anmerkung: Zahl der Homeoffice-tauglichen Jobs in den jeweiligen Ländern bzw. Regionen in Prozent der Gesamtbeschäftigung. Die Länder sind in absteigender Reihenfolge nach dem Anteil der Homeoffice-tauglichen Jobs in Städten an der dortigen Gesamtbeschäftigung angeordnet. Bei den Regionen handelt es sich je nach Datenverfügbarkeit um NUTS-1- oder NUTS-2-Regionen. Informationen über den Verstädterungsgrad liegen lediglich für 28 EU-Länder vor. In außereuropäischen Ländern entsprechen die Regionen den Makroregionen (TL2) gemäß OECD Territorial Grid.

Quelle: OECD-Berechnungen auf der Basis der Europäischen Arbeitskräfteerhebung, des American Community Survey, der Türkischen Arbeitskräfteerhebung und von Daten des Occupational Information Network (Abruf: April 2020).

In dieser Analyse wird unterstellt, dass die Beschäftigten in allen Regionen und Ländern Zugang zu einer leistungsfähigen Internetverbindung haben, die für das Arbeiten im Homeoffice unerlässlich ist. Wie viele Beschäftigte tatsächlich von zu Hause aus arbeiten können, hängt dementsprechend vom Umfang und von der Qualität der Breitbandversorgung in der jeweiligen Region ab. Für Regionen, die im Vergleich zum Landesdurchschnitt über ein geringeres Niveau an digitaler Infrastruktur verfügen, insbesondere für viele ländliche Räume (OECD, 2019[8]), ist das ermittelte Homeoffice-Potenzial daher als das optimistischste Szenario zu betrachten. Bis die Breitbandinfrastruktur im ländlichen Raum hinreichend ausgebaut ist, kann es sein, dass der Stadt-Land-Gegensatz bei der tatsächlichen Telearbeit sogar noch deutlicher ausfällt als der ohnehin schon erhebliche Unterschied bei der hier erörterten potenziellen Telearbeit.

Das Homeoffice-Potenzial einer Region hängt von den Kompetenzen der dortigen Erwerbsbevölkerung ab

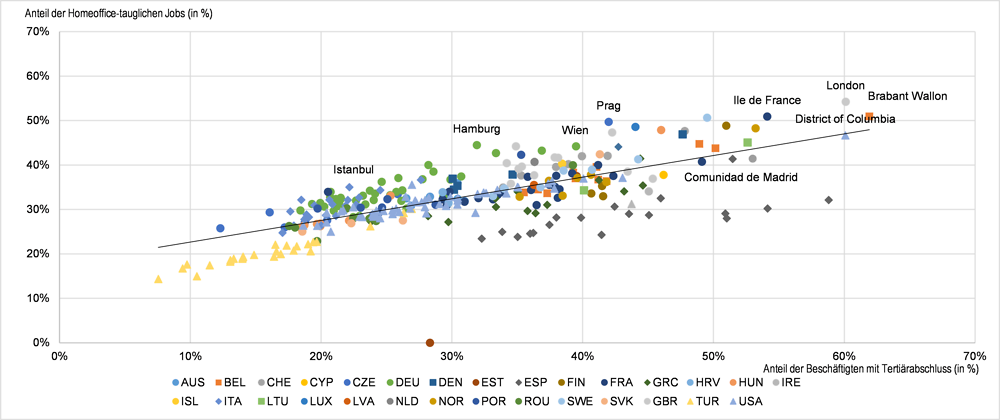

Homeoffice-Möglichkeiten korrelieren stark mit den Qualifikationsanforderungen der beruflichen Tätigkeit.2 Folglich beruht das Homeoffice-Potenzial einer Region auf der Kompetenzstruktur der lokalen Erwerbsbevölkerung. Abbildung 4 veranschaulicht diesen Zusammenhang in den einzelnen Regionen, indem das Homeoffice-Potenzial der Regionen (vertikale Achse) im Verhältnis zum Anteil der Beschäftigten mit Tertiärabschluss (horizontale Achse) dargestellt wird. Die Trendlinie zeigt, dass mit einem steigenden Anteil von Beschäftigten mit Tertiärabschluss in einer Region auch der Anteil der Homeoffice-tauglichen Arbeitsplätze in mehr oder weniger vergleichbarem Umfang zunimmt.3

Regionale Unterschiede beim Homeoffice-Potenzial sind jedoch nicht nur auf die Kompetenzen zurückzuführen. Beispielsweise liegen Regionen in Spanien (dunkelgraue Markierung) oder in der Türkei (gelbe Markierung) deutlich unterhalb der Trendlinie, was darauf hindeutet, dass der Anteil der Homeoffice-tauglichen Arbeitsplätze in diesen Regionen niedriger ist, als angesichts des Bildungsniveaus der Erwerbsbevölkerung zu erwarten wäre. Demgegenüber weisen die über der Trendlinie liegenden Regionen in Deutschland (grüne Markierung) einen höheren Anteil an Homeoffice-tauglichen Arbeitsplätzen auf, als die Kompetenzstruktur der Erwerbsbevölkerung vermuten ließe. Diese Unterschiede müssten zwar näher analysiert werden, sind aber möglicherweise durch die Branchenstruktur der regionalen Wirtschaft bedingt.

Anmerkung: Zahl der Homeoffice-tauglichen Jobs in der Region in Prozent der Gesamtbeschäftigung (vertikale Achse) und Anteil der Beschäftigten mit Tertiärabschluss an der Erwerbsbevölkerung (horizontale Achse). Bei den Regionen handelt es sich je nach Datenverfügbarkeit um NUTS-1- oder NUTS-2-Regionen. In außereuropäischen Ländern entsprechen die Regionen den Makroregionen (TL2) gemäß OECD Territorial Grid.

Quelle: OECD-Berechnungen auf der Basis der Europäischen Arbeitskräfteerhebung, des American Community Survey, der Türkischen Arbeitskräfteerhebung und von Daten des Occupational Information Network (Abruf: April 2020).

Homeoffice-Möglichkeiten können im Fall von Lockdown-Maßnahmen die Resilienz von Standorten erhöhen

Bei der Evaluierung der möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen von Lockdown-Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie spielen mehrere wesentliche Aspekte eine Rolle, die mit der geografischen Verteilung beruflicher Tätigkeiten zusammenhängen. Angesichts einer schnelleren Ausbreitung der Pandemie in Städten müssen dort möglicherweise strengere Eindämmungsmaßnahmen getroffen werden. Allerdings könnte das höhere Homeoffice-Potenzial der Städte dazu beitragen, die größeren unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen der strengeren Eindämmungsmaßnahmen auszugleichen.4 Lockdowns könnten in Städten auch gravierendere Folgen haben, da der Anteil der lokalen Dienstleistungsjobs dort höher ist. Die Möglichkeit, wirtschaftliche Aktivitäten ortsungebunden wahrzunehmen, erhöht die Resilienz und ist in Städten tendenziell größer als in weniger dicht besiedelten Räumen.

Der Anteil der Homeoffice-tauglichen Arbeitsplätze ist entscheidend für die Funktionsfähigkeit von Regionen bei einem Lockdown oder sozialen Distanzierungsmaßnahmen. Dabei sind jedoch weitere Aspekte zu bedenken. Das Homeoffice-Potenzial einer beruflichen Tätigkeit lässt die spezifischen Hindernisse unberücksichtigt, die es für Beschäftigte und Unternehmen zu überwinden gilt, damit Heimarbeit tatsächlich möglich ist. Beispielsweise können die Beschäftigten durch unzureichende technische Ausstattung und Hardware (nicht vorhandene IT-Ausrüstung, Breitbandverbindung usw.), familiäre Gründe (Betreuung von Kleinkindern oder Pflege von älteren Familienmitgliedern) oder Raumprobleme (kein Platz für ein Homeoffice) daran gehindert werden, von zu Hause aus zu arbeiten. Darüber hinaus ist Telearbeit nur dann eine Option, wenn in dem betreffenden Sektor weitergearbeitet wird. Sollte die Nachfrage in einem bestimmten Sektor indessen ganz einbrechen, sind alle Beschäftigten in diesem Sektor davon betroffen und müssen möglicherweise die Arbeit einstellen, unabhängig davon, ob sie ihre Beschäftigung ortsungebunden ausüben können oder nicht. Dieses Themenpapier kommt zu dem Schluss, dass sich manche Standorte u. U. leichter an ein sich veränderndes Umfeld anpassen können als andere. Um die pandemiebedingten Herausforderungen zu bewältigen, muss das Problem standortbezogen angegangen und ein territorialer Ansatz verfolgt werden (OECD, 2019[8]).

Regionen und Städte dürften sich in nächster Zeit in unterschiedlichem Tempo an die „Wirtschaft der sozialen Distanzierung“ anpassen. Dadurch könnte Telearbeit auch über die aktuelle Gesundheitskrise hinaus mehr Akzeptanz erlangen. Eine solche breitere Akzeptanz könnte neue Möglichkeiten für Standorte – z. B. Mittelstädte – eröffnen, an denen es sowohl eine gute digitale Infrastruktur als auch einen verhältnismäßig hohen Anteil an Arbeitsplätzen mit hohen Qualifikationsanforderungen gibt.

Literaturverzeichnis

[7] Centre for Cities (2020), “How will Coronavirus affect jobs in different parts of the country ?”, 17. März, https://www.centreforcities.org/blog/how-will-coronavirus-affect-jobs-in-different-parts-of-the-country/.

[3] Dingel, J. und B. Neiman (2020), “How Many Jobs Can be Done at Home?”, White Paper Juni, Becker Friedman Institute, https://bfi.uchicago.edu/working-paper/how-many-jobs-can-be-done-at-home/.

[5] Gottlieb, C., J. Grobovsek und M. Poschke (2020), “Working from home across countries”, Covid Economics: Vetted and Real-Time Papers, Vol. 8, S. 71-91, CEPR, https://cepr.org/content/covid-economics-vetted-and-real-time-papers-0.

[2] OECD (2020), COVID-19: Protecting people and societies, OECD, Paris, http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-protecting-people-and-societies-e5c9de1a/.

[8] OECD (2019), OECD Regional Outlook 2019: Leveraging Megatrends for Cities and Rural Areas, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264312838-en.

[10] OECD (2018), Good Jobs for All in a Changing World of Work: The OECD Jobs Strategy, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264308817-en.

[11] OECD (2014), “The crisis and its aftermath: A stress test for societies and for social policies”, in Society at a Glance 2014: OECD Social Indicators, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/soc_glance-2014-5-en.

[9] OECD (2010), OECD Employment Outlook 2010: Moving beyond the Jobs Crisis, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/empl_outlook-2010-en.

[6] OFCE (2020), “Évaluation au 20 avril 2020 de l’impact économique de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement en France”, OFCE Policy Brief, Vol. 66, S. 1-22, https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2020/OFCEpbrief66.pdf.

[4] Saltiel, F. (2020), “Who can work from home in developing countries”, Covid Economics: Vetted and Real-Time Papers, Vol. 6, S. 104-118, CEPR, https://cepr.org/sites/default/files/news/CovidEconomics6.pdf.

[1] Stier, A., M. Berman und L. Bettencourt (2020), “COVID-19 attack rate increases with city size”, arXiv:2003.10376, http://arxiv.org/abs/2003.10376.

Kontakt

Cem ÖZGÜZEL (✉ cem.ozguzel@oecd.org)

Paolo VENERI (✉ paolo.veneri@oecd.org)

Rudiger AHREND (✉ rudiger.ahrend@oecd.org)

Anmerkungen

Der Verstädterungsgrad ist eine Klassifizierungsmethode, bei der Siedlungsräume für internationale Vergleichszwecke nach Städten, Kleinstädten und Gebieten mit mittlerer Siedlungsdichte sowie ländlichen Gebieten unterschieden werden. Die Methode sieht anstelle des traditionellen Stadt-Land-Gegensatzes drei Arten von Räumen vor, die das Stadt-Land-Kontinuum widerspiegeln.

So können beispielsweise nahezu 70 % der beruflichen Tätigkeiten als Führungskräfte (ISCO-08-Berufsgruppen 11-14), aber weniger als 10 % der beruflichen Tätigkeiten als Hilfsarbeitskräfte (ISCO-08-Berufsgruppen 91-96) ortsunabhängig ausgeübt werden.

Dieser positive Zusammenhang ist statistisch signifikant (Pearson-Korrelationskoeffizient r = 0,75).

Zudem entfällt durch die Heimarbeit das Pendeln zum Arbeitsplatz, sodass die erhöhte Ansteckungsgefahr in Städten zum Teil kompensiert wird.