Quels sont les problèmes d’intégration que rencontrent les femmes réfugiées ukrainiennes ?

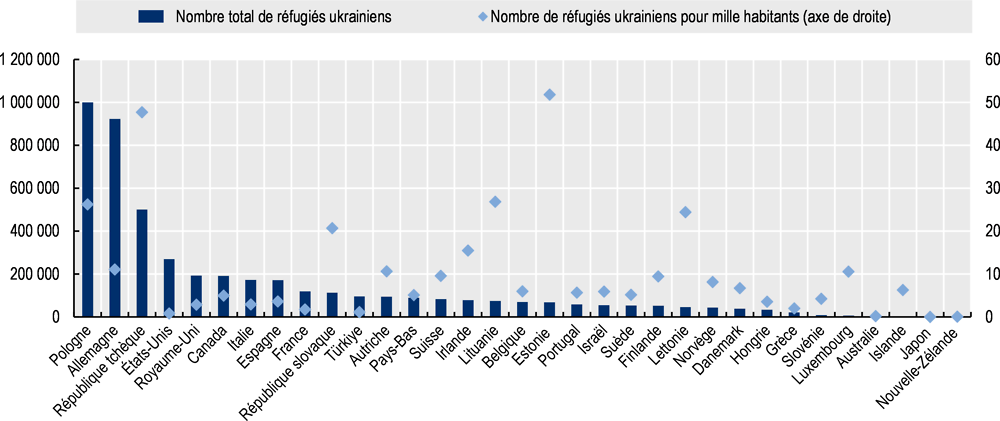

Depuis le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, la majorité des personnes réfugiées sont des femmes et des enfants. Cette situation pose des problèmes d’intégration d’une nature particulière. Dans la plupart des pays d’accueil, environ 70 % des réfugiés ukrainiens adultes sont des femmes et la plupart d’entre elles sont venues accompagnées de leurs enfants, dont environ 30 % sont mineurs. Ce flux de réfugiés est en effet inhabituel. Par exemple, lors de la crise des réfugiés que l’Europe a connue entre 2015 et 2017, seulement environ 30 % des demandeurs d’asile étaient des femmes.

Les réfugiées ukrainiennes bénéficient de certaines mesures prises en leur faveur, comme d’un accès immédiat au marché du travail après leur enregistrement. Elles possèdent également un niveau d’études relativement élevé et ont un réseau de relations relativement étoffé. Ces caractéristiques devraient leur permettre d’avoir de meilleures perspectives d’intégration socioéconomique que les réfugiées d’autres pays.

Il existe toutefois d’autres facteurs risquant de nuire à leur intégration, notamment les obligations familiales, les risques d’exploitation, l'éclatement familial et les incertitudes quant à la durée de leur séjour.

La plupart des pays de l’OCDE favorisent l’intégration socioéconomique des réfugiées ukrainiennes à l’aide de leurs systèmes existants d’intégration. Toutefois, les mesures d’intégration ont souvent été conçues en se basant sur des profils différents de compétences et une composition femmes/hommes différente des flux de réfugiés, et risquent donc d'affaiblir les résultats à long terme.

Dans les pays de l’OCDE, certaines mesures ciblées prometteuses ont été mises en place pour favoriser l’intégration socioéconomique des réfugiées ukrainiennes. Ces mesures comprennent des services de conseil, des possibilités de travail en réseau, des formations et des stages, ainsi que des activités d'entraide à l'échelon local destinées aux femmes.

Contexte

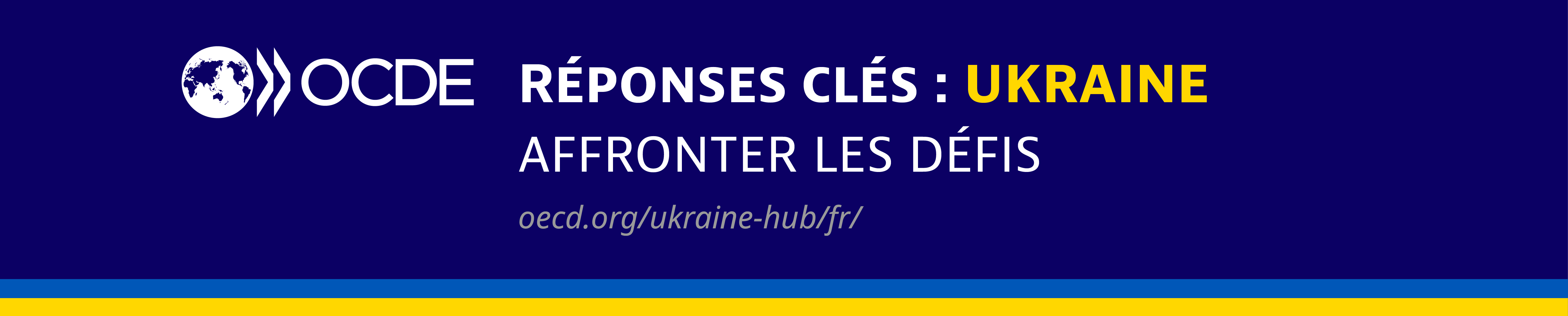

Dans le contexte de dévastation que provoque actuellement la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, on compte plus de 10 millions de personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine ou réfugiées1 à l’étranger. En avril 2023, environ 4.7 millions d'Ukrainiens déplacés se trouvaient dans les pays de l’OCDE (Graphique 1). Si la plupart des réfugiés restent dans les pays voisins, d’autres sont allés plus loin, notamment de plus en plus dans les pays de l’OCDE non membres de l'UE, ou sont retournés en Ukraine. Depuis avril 2023, la Pologne, l’Allemagne, la République tchèque, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Italie et l’Espagne figurent parmi les pays de l’OCDE enregistrant le nombre total le plus élevé de réfugiés ukrainiens.

Note : Ces chiffres correspondent soit au total des déclarations de protection temporaire dans l'UE, soit au total des arrivées ukrainiennes dans les pays hors UE depuis le 24 février 2022 (en avril 2023). La Pologne et l’Estonie sont des exceptions. Pour la Pologne, les chiffres présentés correspondent au nombre d’enregistrements PESEL actifs afin de refléter au mieux le nombre total d’arrivants toujours présents dans le pays. Pour l’Estonie, les chiffres présentés représentent le nombre total d’Ukrainiens enregistrés dans le pays en raison d’un pourcentage élevé d’arrivants qui ne demandent pas à bénéficier d'une protection temporaire, mais qui utilisent d’autres fondements juridiques pour rester dans le pays.

Source : HCR ; Chancellerie du président du Conseil des ministres polonais ; Home Office (Royaume-Uni) ; Immigration, Réfugiés et citoyenneté Canada ; Secrétariat de l’OCDE.

Les flux de réfugiés en provenance d’Ukraine se distinguent notamment par une répartition femmes-hommes inhabituelle. En raison de la mobilisation générale, qui a empêché la plupart des hommes âgés de 18 à 60 ans de quitter le pays, les flux de réfugiés ukrainiens sont principalement composés de femmes, d’enfants et, dans une moindre mesure, de personnes âgées. Dans presque tous les pays d'accueil, au moins 70 % des adultes ukrainiens réfugiés sont des femmes. Dans certains pays, cette proportion est même plus importante. Par exemple, en Italie, en Pologne, en Estonie et au Royaume-Uni, la part des femmes parmi les réfugiés adultes dépasse les 80 % (Graphique 2).

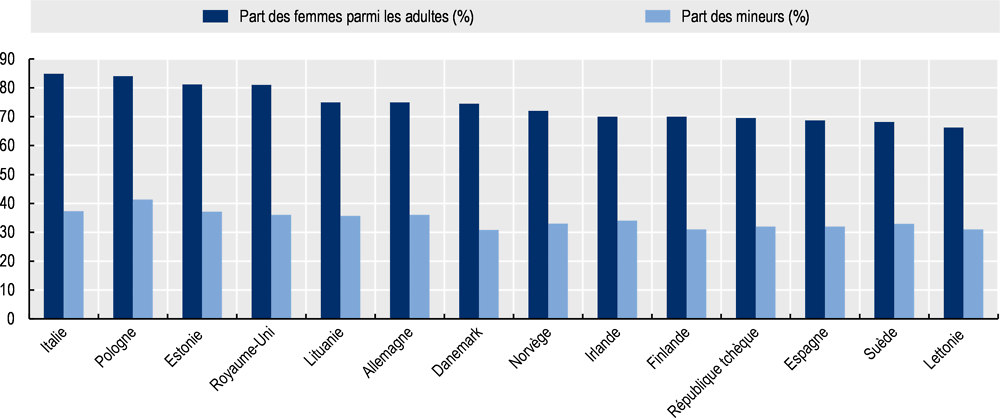

Avant février 2022, dans certains pays, par exemple en Italie et en Grèce, les femmes représentaient déjà une part importante des Ukrainiens titulaires d’un permis de séjour en cours de validité (Graphique 3). Or, dans d’autres pays, comme en Pologne, en Lituanie et en Estonie, c’étaient les hommes qui constituaient la majorité des arrivées en provenance d'Ukraine. Dans tous les cas, la part des mineurs était auparavant sensiblement plus faible.

Source : OCDE (2023[1]), « Que savons-nous des compétences et des premiers résultats sur le marché du travail des réfugiés ukrainiens ? », https://doi.org/10.1787/c7e694aa-en.

Note : le graphique inclut les 12 pays de l’UE enregistrant le plus grand nombre d’Ukrainiens possédant un permis de séjour en cours de validité. Il est important de noter que dans le passé de nombreux Ukrainiens sont entrés dans l’UE par des canaux d’immigration qui ne figurent pas toujours dans les données sur les permis de séjour. En Pologne, par exemple, de nombreux Ukrainiens ont immigré dans le cadre de la procédure simplifiée pour les travailleurs saisonniers ou temporaires. Ces catégories ne sont pas prises en compte dans les chiffres présentés ci-dessus et peuvent influer sur la répartition femmes-hommes des arrivées ukrainiennes.

Source : Eurostat, MIGR_RESVAS.

La proportion importante de femmes parmi les arrivants diffère également sensiblement de celle d'autres flux récents de réfugiés. Fin 2021, avant le début de la crise des réfugiés ukrainiens, on dénombrait environ 89.3 millions de personnes déplacées de force dans le monde, dont environ 49 % étaient des femmes (HCR, 2023[2]). Les femmes représentaient une part légèrement plus importante (53 %) des personnes ayant sollicité une protection en Colombie dans le contexte de l'exode vénézuélien et de la crise des réfugiés en provenance du Venezuela (HCR, 2023[3]). Or, dans les autres cas, les femmes ont souvent été sous-représentées de façon disproportionnée parmi les réfugiés, par exemple, lors de la crise des réfugiés de 2015‑2017 en Europe. D’après Eurostat, entre 2015 et 2017, les femmes ont déposé seulement environ 30 % des demandes d’asile et ont reçu 35 % des décisions positives rendues en première instance dans l'UE‑28.

Dans le contexte de la crise des réfugiés ukrainiens, de nombreuses femmes ont fui accompagnées de membres de leur famille, notamment d’enfants. Les données disponibles des pays d’accueil laissent à penser qu’en moyenne plus d’un tiers des réfugiés ukrainiens sont mineurs et qu’environ 4‑6 % sont âgés de 65 ans et plus (OCDE, 2023[1]). Plusieurs enquêtes permettent de mieux comprendre la situation. Parmi les répondants à l’enquête SAM-UKR,2 neuf personnes sur dix sont venues accompagnées de membres de leur famille (86 %), dont 38 % uniquement avec des enfants et 30 % avec des adultes à charge (AUEA, OIM, OCDE, 2023[4]). L’enquête3 menée par le HCR (2023[5]) dans six pays voisins de l’Ukraine entre mai et juin a montré que plus de 70 % des répondants ont quitté l’Ukraine accompagnés d’autres personnes (surtout de leur famille proche), dont 18 % avec des enfants en bas âge (0‑4 ans), 53 % avec des enfants (5‑17 ans), 21 % avec des personnes âgées (60 ans et plus) et 23 % avec au moins une personne ayant des besoins particuliers.

Les femmes réfugiées se heurtent à de plus grands obstacles pour s'intégrer sur le plan socioéconomique

Dans les pays de l’OCDE, les populations de réfugiés ukrainiens sont donc essentiellement composées de foyers dont les responsables sont des femmes ; celles-ci sont mises à rude épreuve parce qu'elles doivent subvenir aux besoins essentiels et au bien-être de leur famille, ce qui rend d’autant plus cruciale et complexe leur intégration rapide. Des recherches antérieures ont montré que les réfugiées peuvent être triplement pénalisées du fait qu’elles sont des femmes, des immigrées et qu’elles n’ont pas choisi de quitter leur pays, ces difficultés pouvant se renforcer les unes les autres (Liebig et Tronstad, 2019[6]). Ces difficultés sont particulièrement évidentes en ce qui concerne leur intégration socioéconomique. Les réfugiés rencontrent généralement des difficultés pour s'insérer sur le marché du travail et enregistrent en moyenne des taux d’emploi inférieurs à ceux des autres populations immigrées, à l’exception des immigrés pour raisons familiales (Commission européenne et OCDE, 2018[7]). Par le passé, dix ans étaient souvent nécessaires pour que les réfugiés atteignent un taux d’emploi de 50 % et vingt ans pour que leur taux d’emploi devienne équivalent à celui des personnes nées dans le pays. Dans de nombreux pays de l’OCDE, l’intégration des femmes réfugiées sur le marché du travail a été particulièrement difficile, car elles enregistrent en moyenne un taux d’activité et un taux d’emploi plus faibles que les hommes (respectivement 57 % contre 77 %, et 45 % contre 62 %) (Commission européenne et OCDE, 2018[7]). D’autres difficultés entravent l’intégration des réfugiées, notamment une moins bonne maîtrise de la langue du pays d’accueil, une plus forte prévalence des problèmes de santé, un risque plus accru d’isolement social et un réseau restreint de relations (Liebig et Tronstad, 2019[6]) Il est essentiel pour les pays d’accueil de remédier de manière efficace à ces difficultés, sachant qu’une intégration peu satisfaisante des immigrées peut avoir des conséquences durables sur leurs propres résultats, mais aussi sur ceux de leurs enfants dans les sociétés d’accueil (OCDE, 2020[8] ; 2020[9]).

Les réfugiées ukrainiennes présentent toutefois certaines caractéristiques qui améliorent leurs perspectives d’intégration socioéconomique. Tout d’abord, elles bénéficient généralement d’un accès immédiat au marché du travail dans les pays de l’OCDE après leur enregistrement, contrairement à la plupart des demandeurs d’asile qui sont soumis à des délais de carence et au principe d'opposabilité de la situation de l’emploi (OCDE, 2018[10]). Le 4 mars 2022, la Directive 2001/55/CE relative à la protection temporaire a été activée pour la toute première fois afin d’accorder aux Ukrainiens le droit de travailler dans l’UE sans délai. La plupart des pays non européens de l’OCDE, notamment le Canada et les États-Unis, ont également pris des mesures pour permettre leur intégration rapide sur les marchés du travail (OCDE, 2023[11]). Deuxièmement, les personnes qui arrivent d'Ukraine disposent d’un niveau de formation élevé qui devrait leur permettre d’intégrer rapidement le marché du travail, notamment en raison des pénuries généralisées de main-d'œuvre que connaissent actuellement les pays d’accueil. Malgré des variations importantes entre les pays d’accueil, les données disponibles laissent à penser que le niveau d'études des réfugiés ukrainiens, notamment celui des femmes, dépasse non seulement considérablement celui des autres populations de réfugiés, mais aussi le niveau moyen de la population de l'Ukraine et des pays de l’UE (OCDE, 2023[1]). Troisièmement, les Ukrainiens peuvent mettre à profit les réseaux de relations qui existent dans les pays d’accueil grâce à la présence d’une importante diaspora ukrainienne dans les principaux pays d’accueil. D’après Eurostat, à la fin de 2021, 1.57 million de ressortissants ukrainiens possédaient un permis de séjour en cours de validité dans l'UE. Ils composaient ainsi le troisième plus grand groupe de ressortissants de pays tiers derrière les ressortissants marocains et turcs. Les principaux pays d’accueil étaient la Pologne, l’Italie, la République tchèque et l’Espagne. Au-delà de l'UE, le Canada abritait environ 1.36 million de personnes d’origine ukrainienne (Stick et Hou, 2023[12]).

Les premières données disponibles sur l’insertion des réfugiés ukrainiens sur le marché du travail donnent à penser qu’elle a en effet été plus rapide que pour d’autres catégories de réfugiés dans les pays de l’OCDE (OCDE, 2023[1]). En novembre 2022, la part des réfugiés ukrainiens d’âge actif qui occupaient un emploi dépassait déjà les 40 % dans certains pays européens de l’OCDE (par exemple, en Estonie, en Lituanie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni). Ailleurs, cette part était plus faible, mais est en hausse. Même si les premiers résultats sont positifs, ils ne sont pas nécessairement gages de réussite à long terme. De plus, en dépit d’une entrée relativement rapide sur le marché du travail, une grande partie des emplois acceptés dans un premier temps sont des emplois peu qualifiés, d’où l’ampleur de l’inadéquation des compétences (OCDE, 2023[1]).

Les obligations familiales peuvent empêcher les Ukrainiennes de travailler

Si certains facteurs sont favorables à l’intégration des réfugiées ukrainiennes, d’autres leur sont défavorables et risquent de plomber les résultats. L'accès à des structures adéquates de garde d'enfants est essentielle pour permettre aux parents de jeunes enfants d'occuper un emploi. Étant donné que la plupart des arrivants en provenance d’Ukraine sont des femmes qui ont fui accompagnées de leurs enfants mais sans leur partenaire, l'offre de services de garde d’enfants adéquats et abordables est une condition indispensable à l’intégration socioéconomique de ces femmes. Une récente enquête de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA)4 a montré que trois réfugiés sur dix n’étaient pas en mesure de travailler en raison de leurs obligations familiales. Ces responsabilités constituent nettement plus souvent un obstacle à l’emploi pour les femmes ukrainiennes (33 %) que pour les hommes (9 %) (Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, 2023[13]). Certains pays ont tenté de remédier à ces difficultés, par exemple, en ouvrant de nouveaux établissements de garde d’enfants, en demandant aux établissements privés d'accroître le nombre de places disponibles pour les enfants ukrainiens (par exemple en Lettonie et en Pologne) ou en proposant une aide pour financer les frais de garde (par exemple au Danemark, en Estonie, en Irlande et au Royaume-Uni). D’autres pays fournissent une aide pour les frais de garde qui est souvent aussi importante que pour les nationaux. Par exemple, en Irlande, les réfugiés ukrainiens peuvent demander à bénéficier du dispositif national relatif aux services de garde (National Childcare Scheme) qui prévoit deux types de subventions (sans condition et soumises à condition de ressources) pour les enfants âgés de 6 mois (24 semaines) à 15 ans.

Malgré les mesures prises, des difficultés d’ordre structurel pèsent sur l'accès à plus long terme à des services de garde abordables. Avant l’afflux de réfugiés, la plupart des pays d’accueil manquaient déjà fortement de places et de personnel dans ce type de structures. Dans les pays de l’OCDE, les frais de garde d’enfants peuvent rester élevés, même après crédits d'impôt, prestations en espèces et allégements fiscaux. Par conséquent, l’accessibilité financière des services de garde d'enfants constitue une préoccupation majeure pour de nombreuses familles, quel(le) que soit leur origine ou leur statut migratoire (OCDE, 2020[14]). Des frais élevés peuvent considérablement affaiblir les incitations à travailler pour les parents et réduire le taux d’activité des adultes d’âge actif, notamment celui de nombreuses mères ukrainiennes ayant fui sans leur partenaire, étant donné qu’elles n’ont probablement pas accès à de l'aide via des réseaux informels. Les contrats de travail atypiques compliquent davantage la situation. En effet, les personnes occupant un emploi de courte durée, à temps partiel et avec des horaires flexibles se retrouvent généralement dans une situation défavorable pour accéder à des services de garde, vu que les prestataires manquent souvent de flexibilité, qu’ils conservent des horaires d’ouverture restreints et de longues listes d’attente qui ne permettent pas de s’adapter aux besoins des travailleurs atypiques (Biegel, Wood et Neels, 2021[15]).

Ces obstacles ne sont pas les seuls. D'après les premiers résultats d’une enquête de l’OCDE (à paraître[16]) sur les moyens mis en œuvre pour veiller à ce que les élèves réfugiés ukrainiens reprennent de façon permanente leur scolarité et leur formation, la barrière de la langue et le niveau relativement faible d’intégration des familles ukrainiennes sont les principaux obstacles à l’accès aux services d’éducation et d’accueil des jeunes enfants dans les pays de l’OCDE, suivis par la pénurie d’enseignants.

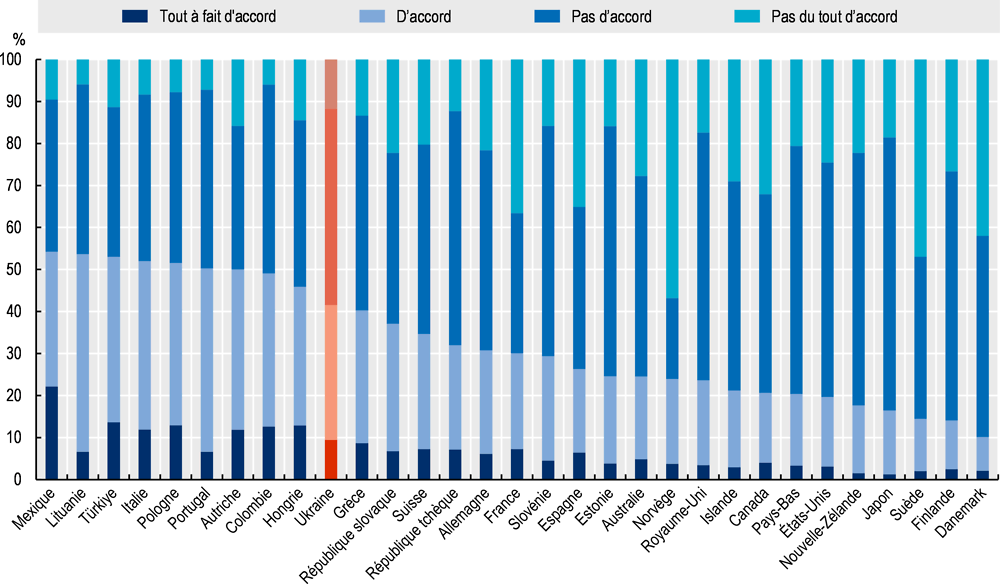

Ainsi, les femmes doivent majoritairement assumer la charge des obligations familiales en raison de normes sociales profondément ancrées qui empêchent une répartition égale des obligations familiales entre les femmes et les hommes. Par conséquent, cette situation peut amener des mères à quitter le marché du travail, voire à ne pas du tout s'y insérer (OCDE, 2019[17]). Des travaux antérieurs menés par l’OCDE ont également montré que les immigrées s’occupant d’enfants en bas âge rencontrent beaucoup plus de difficultés pour s'insérer sur le marché du travail que les femmes nées dans le pays se trouvant dans la même situation (OCDE, 2020[9]). De nombreuses Ukrainiennes rencontraient déjà des difficultés similaires dans leur pays. Avant la guerre, environ 30 % des femmes ukrainiennes âgées de 25 à 39 ans étaient économiquement inactives, par rapport à environ 9 % des hommes (Ukraine LFS 2021). Les attentes sociales très marquées en Ukraine, selon lesquelles les femmes doivent plus que les hommes s’acquitter des obligations familiales, ainsi que l’accès limité aux services de garde d’enfants, ont sûrement contribué à ces résultats. Il ressort des résultats d’une enquête5 menée par l’ONU Femmes et l’UNFPA avant le début de la guerre que plus de la moitié des participantes en Ukraine (environ 55 %) pensent qu'il est préférable pour un enfant d'âge préscolaire que sa mère ne travaille pas (ONU-Femmes et FNUAP, 2023[18]). Les enquêtes conjointes European Values Survey et World Values Survey de 2017‑2021 laissent toutefois penser que le niveau général d’opinions négatives sur l’emploi des mères est plus faible en Ukraine, et comparable à celui observé dans certains pays de l’OCDE (Graphique 4).

Source : European Values Survey/World Values Survey 2017‑2021.

Dans le contexte de l'arrivée des réfugiés ukrainiens dans les pays d’accueil, les tensions liées à la garde des enfants ne se limitent pas aux enfants en bas âge. La part relativement faible d’enfants ukrainiens scolarisés et la préférence pour l’enseignement à distance peuvent également limiter les possibilités pour les mères d'occuper un emploi et de participer à des activités d’intégration dans certains pays d’accueil. Sachant qu’un tiers des réfugiés ukrainiens sont des enfants, le début de l’année scolaire 2022‑2023 a conduit la plupart des pays d’accueil à déployer des efforts considérables pour renforcer la capacité d’accueil et d’enseignement des établissements, y compris pour apporter un soutien linguistique adéquat (OCDE, 2023[11]). Bien que le nombre d’enfants ukrainiens scolarisés ait augmenté depuis septembre 2022 dans les pays de l’OCDE, il reste difficile de connaître les taux exacts de scolarisation en raison des allers-retours. En Pologne, environ 54 % des 277 740 Ukrainiens âgés de 7 à 17 ans possédant un numéro PESEL étaient scolarisés dans les écoles primaires et secondaires en mars 2023. En Italie, d’après les estimations, environ 25 000 enfants ukrainiens étaient scolarisés (55 %), alors qu’en Irlande, les niveaux de scolarisation dépassent les 90 % avec plus de 15 000 enfants ukrainiens d’âge scolaire fréquentant un établissement d'enseignement. En mars 2023, en Estonie, sur 9 444 bénéficiaires enregistrés d’une protection temporaire qui sont âge d'être scolarisés (7-17 ans), 5 441 suivaient leur scolarité obligatoire, 918 avaient déjà terminé leur scolarité obligatoire et 2 501 n’étaient pas scolarisés (pour 1 201 d’entre eux, leur lieu de résidence n’était pas connu). Si nous prenons en considération tous les bénéficiaires enregistrés d’une protection temporaire qui sont en âge d'être scolarisés, le taux de scolarisation des enfants ukrainiens s’élève à 57.6 %. Ce taux passe même à 66 % si l’on exclut les enfants dont le lieu de résidence n’est pas connu en partant du principe qu’ils ont quitté le pays.

La pression des obligations familiales peut être quelque peu allégée dans le cas des familles élargies de réfugiés. Plusieurs enquêtes laissent à penser que les Ukrainiennes sont venues accompagnées non seulement de mineurs, mais aussi d’adultes ou de personnes âgées à charge (AUEA, OIM, OCDE, 2023[4] ; HCR, 2023[5]). Ces accompagnants adultes peuvent potentiellement contribuer aux soins des enfants et favoriser ainsi l'activité des mères. Dans le même temps, les adultes à charge qui les accompagnent peuvent eux aussi avoir besoin de soins en raison de leur âge ou de leur invalidité.

L’absence de leur partenaire et l’exposition à divers facteurs de stress et à des traumatismes liés à leur déplacement risquent aussi de venir alourdir la charge mentale des femmes ukrainiennes liée aux obligations familiales, notamment la charge émotionnelle et cognitive que représente le fait de s’occuper de la vie de la famille (penser, planifier, programmer, organiser), de prendre soin des membres de la famille et d'être responsable d'eux (Dean, Churchill et Ruppanner, 2021[19]). Ces obligations peuvent s’intensifier en raison du déracinement et du déplacement qui créent des besoins supplémentaires en matière d’aide psychosociale pour les membres de la famille. Par conséquent, la pression des obligations familiales risque de s’accentuer, laissant moins de temps aux réfugiées ukrainiennes pour chercher un emploi et se préparer à travailler ou pour récupérer après leur journée de travail rémunérée (Craig et Brown, 2018[20]).

Les réfugiées ukrainiennes peuvent être plus exposées au risque d’exploitation

Tous les réfugiés récemment arrivés présentent des vulnérabilités, mais la forte proportion de femmes qui arrivent d'Ukraine exacerbe les risques. Les femmes réfugiées sont fortement exposées au risque de violences sexistes6 et des inquiétudes ont été soulevées quant aux risques potentiels d’exploitation et de violence (y compris économique) pesant sur les Ukrainiennes depuis le début de cette crise migratoire. Certains pays de l’OCDE, dont l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, l’Irlande, les Pays-Bas et la Pologne, ont ouvert des enquêtes relatives à la traite des êtres humains. De telles expériences peuvent avoir des séquelles durables sur la sécurité physique et psychologique des personnes, d’autant plus en l’absence d’un soutien suffisant, ce qui limite la capacité des victimes à s’intégrer, travailler ou étudier, augmente le risque de précarité en matière de logement et génère isolement, instabilité et crainte (Phillimore et al., 2023[21]).

Outre le profil atypique des réfugiés ukrainiens, l’importance du rôle joué par les particuliers et les initiatives privées pour faciliter l'accueil a également renforcé le risque de violences sexistes et d’exploitation. Des inquiétudes ont notamment été soulevées quant à l’hébergement des réfugiés (OCDE, 2023[22]). La plupart des pays d’accueil ont largement eu recours aux hébergements privés pour loger les nouveaux arrivants en provenance d’Ukraine. Par exemple, en Belgique, en Italie et en Pologne, la part des réfugiés hébergés dans des logements privés s’élève à 90 %. Au début de la crise, l’hébergement chez les particuliers a été une solution efficace pour satisfaire cette demande de logements inattendue, même si cela a soulevé des inquiétudes en termes de sécurité. De même que pour les logements, de nombreux sites spécifiques proposant des offres d’emploi émanant de particuliers et de dirigeants d’entreprise ont également vu le jour. Ces derniers comprennent eux aussi leur part de risques pour les réfugiés ukrainiens, comme celui de devenir la proie de trafiquants et d’exercer un travail non déclaré (OCDE, 2023[1]).

Dès le début de la crise, les pays de l’OCDE ont porté une attention particulière à ces risques et la plupart d’entre eux ont mis en place diverses stratégies pour les atténuer. En Pologne, par exemple, une structure a été élaborée en coopération avec la police pour identifier les organisations, les entités étrangères et les particuliers souhaitant se porter volontaires pour aider les réfugiés ukrainiens (CBSS, 2023[23]). Au Luxembourg, la Croix-Rouge et Caritas organisent des visites à domicile en raison d'un risque identifié d'exploitation sexuelle et par le travail. En Allemagne, le portail central d’aide en ligne pour les réfugiés ukrainiens (germany4ukraine.de) fournit des informations sur les droits fondamentaux des travailleurs et les aiguille vers des centres de conseils et d’accompagnement en cas de suspicion d’exploitation et de traite. En parallèle, le Centre danois contre la traite des êtres humains, conjointement avec les unités de cyberpolice et les institutions financières du pays, coopère avec les entreprises technologiques, telles que Meta et Microsoft, pour mieux détecter et prévenir le trafic en ligne (CBSS, 2023[23]). Outre les mesures d’atténuation des risques, le fait de participer à des processus d’intégration généraux peut également contribuer à protéger les rescapés contre de nouveaux risques. Il est donc important pour les pays d’accueil d’identifier rapidement les victimes de violences sexistes et de traite, et de veiller à ce qu’elles bénéficient d’un accompagnement efficace pour leur guérison et leur (ré)intégration.

L'éclatement des familles accentue les incertitudes quant à l'avenir et risque de nuire à l’intégration

L’un des principaux obstacles à l’intégration réside dans le manque de clarté quant à la durée potentielle du séjour des déplacés ukrainiens dans les pays d’accueil. Plusieurs études sur les intentions futures des Ukrainiens montrent une incertitude partagée quant à l'avenir. Qui plus est, comme le montrent les différents cycles des enquêtes du HCR sur les intentions des réfugiés7, cette incertitude n’a pas diminué au fil du temps, mais au contraire elle s’est même accentuée. Alors qu’en juin 2022, près de 10 % des répondants affirmaient être indécis quant à leur retour dans le pays dans un avenir proche, ce chiffre avait atteint 43 % en septembre (HCR, 2023[5] ; 2023[24]). Ces grandes incertitudes dissuadent les réfugiés de s'investir dans les sociétés d’accueil, par exemple en apprenant la langue, mais aussi de s’intégrer, en raison du caractère potentiellement provisoire de leur séjour.

Les décisions quant au retour en Ukraine ou à l’installation dans le pays d’accueil sont motivées au moins en partie par des considérations familiales, notamment pour les Ukrainiennes ayant fui sans leurs partenaires. Les informations quant aux intentions de retour des Ukrainiens sont déjà peu nombreuses et on n’en sait encore moins sur les différences entre les groupes. En Allemagne, une enquête réalisée par l’Institut ifo de recherche économique situé à Munich8 donne un aperçu de la manière dont le genre et la situation familiale influencent les intentions de retour. D'après les résultats, les hommes sont plus susceptibles que les femmes (68 % contre 51 %) d'envisager leur avenir en Allemagne, de même que plus des deux tiers des personnes qui ont fui avec leurs partenaires (Panchenko, 2023[25]). Ces différences d’opinions entre les femmes et les hommes peuvent s’expliquer par les difficultés que ces derniers, qui sont des conscrits potentiels, peuvent rencontrer pour retourner dans le pays, mais également par le fait que la plupart des réfugiés ukrainiens résident en Allemagne avec leurs partenaires et leurs familles.

En réalité, la plupart des réfugiées ukrainiennes sont sans leurs partenaires. Parmi les participants au premier cycle des enquêtes du HCR sur les intentions, la grande majorité des réfugiés (82 %) sont séparés des membres de leur famille principalement en raison de la mobilisation générale (61 %) et/ou du refus des membres de leur famille de quitter l’Ukraine (48 %)9 (HCR, 2023[5]). Il n’est donc pas surprenant que la réunification familiale constitue l’une des principales raisons poussant les réfugiés à vouloir retourner dans leur pays. En effet, près de la moitié des participants prévoyant de retourner en Ukraine dans un avenir proche sont motivés par le désir de retrouver leur famille (48 %), soit un pourcentage presque égal à celui du désir de rentrer dans leur pays d’origine (49 %) (HCR, 2023[24]). La réunification familiale constituait également le principal motif de retour selon les entretiens menés à la frontière par l’OIM10 (68 %, plusieurs réponses étaient possibles) et par le Conseil norvégien pour les réfugiés en Pologne11 (OIM, 2023[26] ; NRC, 2023[27]).

Ainsi, l'éclatement des familles et la nécessité de planifier la réunification, que ce soit en Ukraine ou ailleurs, accroissent les incertitudes déjà très fortes qui pèsent sur de nombreuses réfugiées ukrainiennes et risquent de les empêcher de se projeter dans un déplacement à plus long terme, d’apprendre la langue du pays d’accueil ou d’élargir leur tissu de relations sociales à l’échelon local. Ces facteurs risquent également de les dissuader de s'insérer sur le marché du travail à un niveau d’emploi correspondant à leurs compétences. Elles risquent de considérer comme acceptable n’importe quel emploi rémunéré, même en dessous de leur niveau de compétences, ou n'importe quel revenu au vu de leur situation temporaire. Or, en cas de déplacement à long terme, ce raisonnement peut engendrer de lourdes conséquences non seulement pour les réfugiées ukrainiennes, mais également pour les marchés du travail des pays d’accueil et pour l’Ukraine si les Ukrainiennes déplacées perdent petit à petit leurs compétences.

Des politiques et mesures pour favoriser l’intégration des réfugiées ukrainiennes

Depuis quelques années, l’intégration des réfugiés est devenue une priorité dans la plupart des pays de l’OCDE et des investissements ont été réalisés pour renforcer les mesures et les actions dans ce sens, notamment en Europe. Durant la crise des réfugiés ukrainiens, la majorité des pays de l’OCDE ont donc tenté de s’appuyer sur leurs systèmes d’intégration existants en les intensifiant au besoin (OCDE, 2023[11]). Or, ces systèmes ont souvent été conçus pour d’autres populations et d'autres besoins. Par conséquent, des ajustements ont été nécessaires pour prendre en compte les besoins propres aux femmes réfugiées ukrainiennes et les difficultés qu’elles peuvent rencontrer, notamment lors de leur arrivée. Ces ajustements comprennent le fait d’assurer un meilleur accès aux kits de dignité, aux salles d’allaitement, aux services de santé maternelle et reproductive, et à des espaces sûrs pour les femmes. Le HCR et l’UNICEF ont mis en place les Points bleus qui sont des espaces sécurisés et des centres d’aide et de protection situés aux principaux points de passage frontaliers et aux centres d’enregistrement de sept pays européens (Bulgarie, Hongrie, Italie, Moldova, Pologne, Roumanie et République slovaque). Ils visent à fournir des informations et des services essentiels aux enfants et aux familles, notamment à réorienter les femmes victimes de violences sexistes vers les services concernés.

Dans ses orientations stratégiques en matière d'intégration des réfugiés ukrainiens sur le marché du travail, la Commission européenne (2023[28]) a également invité les États membres de l’UE à accorder une attention particulière à la problématique femmes-hommes dans le cadre des mesures de soutien à l’intégration socioéconomique des Ukrainiens. Or, depuis le début de la crise des réfugiés ukrainiens, la plupart des pays européens et non européens de l’OCDE ont focalisé leur attention sur le profil éducatif atypique des réfugiés et ont amélioré la transférabilité des compétences et l’évaluation des qualifications étrangères plutôt que de prendre en considération la forte proportion de femmes parmi les réfugiés (OCDE, 2023[1]). Ceci s’explique en partie par le fait que la question des femmes immigrées, notamment des mères, a déjà été à l'ordre du jour des politiques d’intégration ces dernières années et que diverses actions ont été menées pour ces populations, notamment pour favoriser l'activité des femmes nées à l’étranger (OCDE, 2020[8]). Dans les autres cas, les pays comptent sur leurs systèmes d’intégration ordinaires pour favoriser l’intégration socioéconomique des Ukrainiens et pour prendre suffisamment en compte les besoins propres des réfugiées ukrainiennes. En Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Finlande, en France, aux Pays-Bas et en Suède, par exemple, les politiques générales en matière d’intégration des immigrés comprennent déjà des mesures différenciées selon les genres ou utilisent une approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes (REM, 2023[29]). Pourtant, ce n’est pas le cas partout, et notamment dans les pays voisins de l’Ukraine qui restent ceux qui accueillent la majeure partie des réfugiés. Des mesures ciblées peuvent donc être nécessaires pour favoriser l’intégration socioéconomique des réfugiées ukrainiennes dans ces pays.

Dans certains pays, les Ukrainiennes ont pu bénéficier de certaines mesures ciblées en vigueur qui visent à favoriser leur intégration socioéconomique. Plusieurs pays de l’OCDE proposent des services de conseil, des possibilités de travail en réseau, des formations et des stages pour les immigrées et les réfugiées. L’Allemagne a lancé un nouveau programme fédéral, qui s'intitule MY TURN, pour aider les immigrées et les femmes nées dans le pays de parents issus de l’immigration à obtenir des qualifications, une formation et un emploi leur permettant de cotiser à la sécurité sociale. S’appuyant sur les expériences d’un programme similaire antérieur, qui s'intitulait Strong at Work, ce programme adopte une approche axée sur le mode de vie et différenciée selon les sexes. Il fournit des conseils spécialisés et un soutien personnalisé pour réussir à concilier la vie familiale et la vie professionnelle, et propose une aide pour trouver un stage et un emploi. À l’origine, les femmes ukrainiennes se trouvant en Allemagne avaient le droit de participer au programme Strong at Work qui proposait aux mères immigrées et aux mères dont les parents sont issus de l’immigration un soutien personnalisé pour les aider à trouver un emploi en fonction de leurs besoins familiaux et des possibilités. Cependant, lancé en 2015, ce programme s’est achevé fin 2022. Au Canada, les réfugiées ukrainiennes prennent part au projet « Ses mentores » du Conseil économique des femmes, lequel met en relation des émigrées et des « mentores ». Il offre en outre des formations pour améliorer leurs possibilités d’emploi ou de travail indépendant et aide les femmes à s’affilier à des associations professionnelles. Dans le cadre du projet « Les femmes dans le besoin », l'Espagne et la Lettonie se sont associées pour informer et former les jeunes immigrées au moyen d’appareils mobiles sur les aspects essentiels du marché du travail de leur pays d’accueil et sur les compétences fondamentales requises pour l’intégrer. Ce projet vise à favoriser leur insertion professionnelle et leur intégration sociale à moyen et long terme.

Des initiatives ont également été mises en place spécialement pour les réfugiées ukrainiennes. En Pologne, par exemple, l'initiative #DamyRadę (#WeCanDoIt) permet aux Ukrainiennes d’accéder au marché du travail polonais en leur proposant des formations sur place et en ligne (y compris linguistiques), un programme de mentorat professionnel avec des spécialistes des ressources humaines et du droit du travail, ainsi que du soutien entre pairs. Le Partenariat Tent pour les réfugiés, qui est un réseau mondial de plus de 300 entreprises engagées pour l’intégration des réfugiés, a également lancé le projet Sunflower visant à aider les réfugiées ukrainiennes en leur proposant des embauches directes, des formations, des possibilités d’améliorer leurs compétences et un programme de mentorat.

Plusieurs projets ont été mis au point par ou en partenariat avec des organisations ukrainiennes. Le Projector Insitute, une entreprise EdTech ukrainienne, s’est associé avec le Ministère de la transformation numérique d’Ukraine, Diia.Business et le PNUD pour former 5 000 réfugiées ukrainiennes en vue de leur reconversion dans des emplois dans les domaines de la création et de la technologie. L’accent a essentiellement été mis sur les emplois pouvant être facilement exercés en télétravail. Le projet Women for the Future, mis en œuvre par le portail d’emploi ukrainien « Happy Monday » et ONU-Femmes, propose également des formations en ligne pour les Ukrainiennes déplacées dans le pays ou à l’étranger qui ont perdu leur emploi ou leur source de revenus à cause de la guerre. Les participantes à ce projet ont accès à des formations et à des cursus de reconversion professionnelle en ligne (par exemple, en culture financière, en communication, en marketing de contenu et en optimisation de moteur de recherche), à des séances d'orientation professionnelle, à un accompagnement personnalisé et à un soutien psychologique.

Même si toutes les Ukrainiennes ne sont pas à la recherche d’un emploi, elles n’ont pas moins besoin d'être aidées pour s’intégrer. Dans ces cas-là, des initiatives d'entraide à l'échelon local peuvent réduire le risque d’isolement social, contribuer à créer des réseaux de relations et permettre aux réfugiées de mieux connaître leur société d’accueil. Il existe un grand nombre de mesures différentes en la matière, lesquelles sont souvent administrées et mises en place par les communes. Plus particulièrement, les différents programmes d'entraide pour les femmes, qui sont souvent des programmes de proximité dédiés aux mères de famille, sont devenus de plus en plus populaires dans les pays de l’OCDE. Dans le cadre de ces mesures, les immigrées sont formées pour aider d'autres immigrées dont le processus d’intégration en est encore à ses débuts et pour les inciter à participer activement à la société. De telles mesures ont été mises en place dans plusieurs pays, dont l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède. Dans de nombreux autres pays d’accueil, dont l’Australie, le Canada et les États-Unis, les diasporas et les organisations ukrainiennes sur place se sont mobilisées pour mettre en place des mesures de soutien aux femmes ukrainiennes déplacées et pour les aider à renforcer leurs capacités et leur résilience par le biais de programmes à l'échelon local.

Quelles sont les perspectives ?

Alors que les pays de l’OCDE cherchent à favoriser l’intégration des réfugiés ukrainiens, ils doivent prendre davantage en considération la forte proportion de femmes. Il est essentiel de garantir aux réfugiés une insertion rapide et durable sur le marché du travail afin qu’ils puissent reconstruire leurs vies et atteindre une stabilité financière, quelle que soit la durée de leur séjour dans les pays d’accueil. Les réfugiées ukrainiennes rencontrent toutefois de nombreuses difficultés dans les pays d’accueil tant en ce qui concerne leur accueil que leur intégration socioéconomique. Même si les Ukrainiennes présentent certaines caractéristiques favorables à leur intégration, elles se heurtent également à des obstacles qui risquent de nuire à leur insertion rapide et réussie sur le marché du travail, comme leurs obligations familiales, le risque d’exploitation, l'éclatement de leur famille et les incertitudes quant à la durée de leur séjour.

Des mesures de soutien doivent par conséquent être prises pour favoriser l’intégration socioéconomique des réfugiées ukrainiennes. Ces dernières années, les systèmes d’intégration des réfugiés dans les pays de l’OCDE se sont nettement améliorés, mais les stratégies mises en place ont souvent été élaborées pour des profils différents de réfugiés et d'immigrés. Qui plus est, il sera peut-être nécessaire d’instaurer des mesures ciblées parallèlement aux dispositifs ordinaires afin de garantir aux réfugiées ukrainiennes une insertion rapide sur les marchés du travail à un niveau d’emploi correspondant à leurs compétences, ce qui leur permettra de subvenir aux besoins de leurs familles pendant leur déplacement. Bien que certaines mesures ciblées aient déjà été prises dans les pays de l’OCDE, elles restent de l’ordre de l’exception. Si des mesures sont en train d’être prises pour tenir compte du profil inhabituel des réfugiés ukrainiens en termes de niveau d'études (OCDE, 2023[1]), les pays doivent également porter une attention particulière à la forte proportion de femmes et ajuster leur stratégie en conséquence, notamment pour ce qui est des obligations familiales, des risques d’exploitation, de l'éclatement des familles et des incertitudes quant à la durée du séjour, autant d'éléments susceptibles de nuire à l’intégration des femmes réfugiées ukrainiennes. La crise des réfugiés ukrainiens touche avant tout les femmes, d’où la nécessité de prendre en compte leurs besoins pour y faire face.

Si presque tous les pays de l’OCDE appliquent des mesures ordinaires pour favoriser l’insertion des réfugiés sur les marchés du travail, il est important que les pays d’accueil vérifient que les dispositifs existants prennent suffisamment en compte les besoins des femmes réfugiées ukrainiennes, et qu'ils les modifient si besoin.

L’interaction complexe entre conditions favorables et obstacles à surmonter déterminera l'intégration des réfugiées ukrainiennes sur le marché du travail. S’il ne fait aucun doute que les Ukrainiennes sont dans une situation plus favorable que de nombreuses autres femmes réfugiées, il faut continuer de déployer des mesures d’intégration ciblées qui tiennent compte des besoins des femmes pour veiller à la réussite de leur insertion sur le marché du travail.

Références

[13] Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (2023), Fleeing Ukraine: DIsplaced people’s experiences in the EU, Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2023-ukraine-survey_en.pdf.

[4] AUEA, OIM, OCDE (2023), Forced displacement from and within Ukraine, https://euaa.europa.eu/publications/forced-displacement-and-within-ukraine.

[15] Biegel, N., J. Wood et K. Neels (2021), « Migrant-native differentials in the uptake of (in)formal childcare in Belgium: The role of mothers’ employment opportunities and care availability. », Journal of Family Research, vol. 33/2, pp. 467-508, https://doi.org/10.20377/jfr-463.

[23] CBSS (2023), Human Trafficking: Baltic Sea Region Round-up Report 2022, Conseil des États de la mer Baltique, https://cbss.org/publications/human-trafficking-baltic-sea-region-round-up-report-2022/.

[28] Commission européenne (2023), Communication de la Commission relatives à des orientations stratégiques pour les actions des États membres en matière d’accès au marché du travail, d’enseignement et de formation professionnels ainsi que d’éducation et de formation des adultes concernant les personnes qui fuient la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine, Commission européenne, Bruxelles, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52022XC0616(01) (consulté le 12 janvier 2023).

[7] Commission européenne et OCDE (2018), How are refugees faring on the labour market in Europe? : A first evaluation based on the 2014 EU Labour Force Survey ad hoc module. 1/2016, Office des publications de l’Union européenne : Bruxelles, https://data.europa.eu/doi/10.2767/350756.

[20] Craig, L. et J. Brown (2018), « Feeling Rushed: Gendered Time Quality, Work Hours, Nonstandard Work Schedules, and Spousal Crossover », Journal of Marriage and Family, vol. 79/1, pp. pp. 225-242, https://doi.org/10.1111/jomf.12320.

[19] Dean, L., B. Churchill et L. Ruppanner (2021), « The mental load: building a deeper theoretical understanding of how cognitive and emotional labor overload women and mothers », Community, Work & Family, https://doi.org/10.1080/13668803.2021.2002813.

[2] HCR (2023), Aperçu statistique, https://www.unhcr.org/fr/en-bref/qui-nous-sommes/apercu-statistique (consulté le 25 November 2022).

[5] HCR (2023), Lives on hold: Intentions and perspectives of refugees from Ukraine #1, https://data.unhcr.org/en/documents/details/94176.

[24] HCR (2023), Lives on hold: Intentions and perspectives of refugees from Ukraine #2, https://data.unhcr.org/en/documents/details/95767.

[3] HCR (2023), Monitoreo de Protección (Colombia): Enero - junio 2022, https://reporting.unhcr.org/document/3563.

[30] HCR (s.d.), Violence sexuelle et sexiste, https://www.unhcr.org/fr/nos-activites/sauvegarder-les-droits-humains/protection/violence-sexuelle-et-sexiste (consulté le 13 décembre 2022).

[6] Liebig, T. et K. Tronstad (2019), « Triple Disadvantage? A first overview of the integration of refugee women », Documents de travail de l’OCDE sur les questions sociales, l’emploi et les migrations, n° 216, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/3f3a9612-en.

[27] NRC (2023), Ukrainian Homecoming: A Study of Refugee Returns from Poland (July - August 2022), https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/ukrainian-homecoming/final-nrc-ceero-returns-survey_ukraine_poland_05092022.pdf.

[22] OCDE (2023), « Housing Support for Ukrainian Refugees in Receiving Countries », Les réponses de l’OCDE face aux conséquences de la guerre en Ukraine, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9c2b4404-en.

[11] OCDE (2023), « Répondre à la crise des réfugiés en provenance d’Ukraine », dans Perspectives des migrations internationales 2022, Éditions OCDE, Paris, https://www.oecd.org/fr/migrations/perspectives-des-migrations-internationales-19991258.htm.

[1] OCDE (2023), « What we know about the skills and early labour market outcomes of refugees from Ukraine », Les réponses de l’OCDE face aux conséquences de la guerre en Ukraine, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/c7e694aa-en.

[9] OCDE (2020), « How to strengthen the integration of migrant women? », Débats sur les politiques migratoires, n° 25, OCDE, Paris, https://www.oecd.org/els/mig/migration-policy-debates-25.pdf.

[14] OCDE (2020), « Is Childcare Affordable? », OCDE, Paris, https://www.oecd.org/els/family/OECD-Is-Childcare-Affordable.pdf.

[8] OCDE (2020), « Situation des immigrés sur le marché du travail et politiques d’intégration dans les pays de l’OCDE », dans Perspectives des migrations internationales 2020, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/6ee4e8ca-fr.

[17] OCDE (2019), Atteindre l’égalité femmes-hommes : Un combat difficile, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264203426-fr.

[10] OCDE (2018), Les clés de l’intégration : Les réfugiés et autres groupes nécessitant une protection, Les clés de l’intégration, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264258365-fr.

[16] OCDE (à paraître), Ensuring that Ukrainian refugee students return permanently to schooling and training, OCDE, Paris.

[26] OIM (2023), Ukraine Response 2022 - Poland. Crossings to Ukraine Surveys, 21 April - 21 June 2022, https://dtm.iom.int/reports/poland-ukraine-response-2022-crossings-ukraine-surveys-round-02-21-april-21-june-2022.

[18] ONU-Femmes et FNUAP (2023), Baseline study on gender norms and stereotypes in the countries of the Eastern Partnership, https://eca.unwomen.org/sites/default/files/2022-03/BASELINE%20STUDY-5_0.pdf.

[25] Panchenko, T. (2023), « Prospects for Integration of Ukrainian Refugees into the German Labor Market: Results of the ifo Online Survey », CESifo Forum, vol. 23/4, pp. 67-75, https://www.cesifo.org/en/publikationen/2022/article-journal/prospects-integration-ukrainian-refugees-german-labor-market.

[21] Phillimore, J. et al. (2023), « Forced Migration, Sexual and Gender-based Violence and Integration: Effects, Risks and Protective Factors », Journal of International Migration and Integration, https://doi.org/10.1007/s12134-022-00970-1.

[29] REM (2023), Integration of Migrant Women in the EU: Policies and Measures, Bruxelles : Réseau européen des migrations, https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2022-09/EMN_STUDY_integration-migrant-women_23092022.pdf.

[12] Stick, M. et F. Hou (2023), Un profil sociodémographique des Canadiens d’origine ukrainienne, Rapports économiques et sociaux, Statistique Canada, https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/36280001202200400003.

Notes

Le terme « réfugié » qui est utilisé dans le présent document fait référence aux personnes ayant obtenu une forme de protection internationale, c’est-à-dire non seulement le statut officiel de réfugié (en vertu de la Convention de Genève), mais également une protection temporaire ou un régime national de protection similaire(comme c’est le cas pour la plupart des réfugiés d’Ukraine).

L'Enquête AUEA-OCDE sur les arrivées en provenance d'Ukraine (SAM - UKR) a interrogé 3 932 adultes entre le 11 avril 2022 et le 15 août 2022 en ligne, via leur téléphone portable. Parmi ces répondants, 82 % étaient des femmes âgées en moyenne de 38 ans (âge médian de 37 ans). La majorité (79 %) était âgée de 18 à 44 ans et 18 % étaient âgées de 45 à 64 ans. Cette enquête n’est toutefois pas représentative de l’ensemble de la population réfugiée.

Le premier cycle des enquêtes du HCR sur les intentions des réfugiés ukrainiens s'appuie sur 4 900 entretiens avec des réfugiés ukrainiens menés par le HCR et ses partenaires en République tchèque, en Hongrie, en Moldova, en Pologne, en Roumanie et en République slovaque entre mi-mai et mi-juin 2022.

L'Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne a interrogé 14 685 personnes à l’aide d’un questionnaire en ligne dans 10 pays de l’UE (Allemagne, Bulgarie, Espagne, Estonie, Hongrie, Italie, Pologne, Roumanie, République slovaque et République tchèque). La collecte des données a eu lieu entre le 22 août 2022 et le 29 septembre 2022.

Cette étude porte sur six pays du partenariat oriental : l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Géorgie, la Moldova et l’Ukraine. Le nombre total de participants à cette étude quantitative s’élève à 6 108 personnes âgées de 18 ans et plus (des hommes et des femmes, avec pas moins de 1 000 participants par pays). La collecte des données a eu lieu entre le 23 octobre et le 16 novembre 2020.

Les violences sexistes constituent une atteinte grave aux droits humains et un problème de santé et de protection pouvant mettre en danger la vie de la victime. Elles peuvent être de nature sexuelle, physique, mentale et économique, et être infligées dans la sphère publique ou privée. Elles englobent aussi la menace de recours à la violence, la coercition et la manipulation (HCR, s.d.[30]).

Voir les détails sur le premier cycle des enquêtes du HCR sur les intentions ci-dessus. Le deuxième cycle a été réalisé à l’aide d’une approche méthodologique mixte reposant sur des entretiens téléphoniques (1 600), par internet (2 000) et en face à face (1 245). L’ensemble de l’échantillon combiné comprenait au total plus de 4 800 enquêtes réalisées entre août et septembre 2022. Au total, 2000 enquêtes ont été menées dans les pays voisins de l’Ukraine, et le reste dans d’autres pays de l’UE.

L’Institut ifo a mené deux cycles d’enquêtes en ligne et des entretiens qualitatifs avec des réfugiés ukrainiens en Allemagne en juin et en octobre. Le premier cycle, auquel ont participé 936 personnes, visait à récolter des informations sur les intentions de retour de différents groupes. L'échantillonnage a été réalisé de façon autonome pour chaque cycle, mais n’est pas forcément représentatif des réfugiés ukrainiens en Allemagne.

Plusieurs réponses étaient possibles.

L’OIM a interrogé 1 115 personnes à trois points de passage frontaliers en Pologne (Medyka-Szegine, Hrebenne‑Rawa Ruska, Korczowa-Krakowiec) entre le 21 avril et le 21 juin afin d’analyser les profils et les intentions des Ukrainiens entrant en Ukraine depuis la Pologne.

Entre le 4 et le 15 juillet, le Conseil norvégien pour les réfugiés en Pologne a interrogé 371 personnes qui étaient sur le point de monter à bord d’un train à destination de l’Ukraine dans les gares de Varsovie Ouest et Est.