Abstract

Esta nota es una versión actualizada de la nota publicada a finales de abril del 2020. Se actualizan los indicadores y las principales consecuencias socioeconómicas de la crisis de Covid-19 en América Latina y el Caribe (ALC) y se presentan las prioridades de política que se deben lograr, tomando en consideración la evolución más reciente de la crisis. En el 2020, ALC será la región emergente y en desarrollo más afectada en el mundo en términos de contracción del PIB y esta crisis está repercutiendo de manera particularmente fuerte en los grupos más vulnerables. Las respuestas de política a la crisis han sido audaces, pero será necesario adoptar más medidas. En lo inmediato, la prioridad debe ser evitar más contagios mediante el fortalecimiento de las estrategias de aplicación de pruebas, rastreo y monitoreo, y seguir apoyando a las familias, los trabajadores y las empresas más vulnerables. Asimismo, los esfuerzos de inversión para promover la actividad son cruciales para fomentar una pronta recuperación económica. A mediano plazo, las repercusiones de la crisis deben transformarse en una oportunidad para redefinir el pacto social, poniendo el bienestar y la sostenibilidad como elementos centrales de la política pública, con base en sistemas de protección social más robustos, estrategias innovadoras de desarrollo productivo, y unas finanzas públicas más sólidas e incluyentes. Así mismo, para garantizar una recuperación y hacer frente a los efectos de la crisis de Covid-19 una respuesta coordinada a nivel mundial sigue siendo fundamental, especialmente para superar el reto de financiar el desarrollo y de lidiar con niveles crecientes de deuda.

- 1.

América Latina y el Caribe (ALC) está pasando por momentos desafiantes y sin precedentes y, en el 2020, será la región emergente y en desarrollo más afectada en el mundo en términos de contracción del crecimiento del PIB. Este impacto de la crisis dejará a una gran mayoría de los países de ALC con un creimiento negativo y el PIB per cápita en ALC regresará a niveles similares a los de 2009.

- 2.

El impacto económico de la crisis de Covid-19 es múltiple: un cierre temporal nacional que ocasiona una caída inmediata de la actividad económica; una desaceleración de la demanda mundial que afecta particularmente a las exportaciones, el turismo y la IED de la región.

- 3.

Los cierres temporales y las medidas de contención para mitigar la pandemia han afectado con particular severidad a los trabajadores de bajo ingreso e informales. Hasta un 38% del total de los trabajadores (y 61% de los trabajadores informales vulnerables) no cuentan con acceso a ningún tipo de protección social. La falta de redes de seguridad los sitúa en una situación de mayor riesgo.

- 4.

La crisis de Covid-19 es particularmente difícil para las micro y pequeñas empresas que no cuentan con los recursos necesarios para absorber el impacto. Es probable que hasta 2.7 millones de empresas en ALC cierren, la mayoría de ellas microempresas, lo que representaría una pérdida de 8.5 millones de empleos (OCDE et al., 2020[1]).

- 5.

La difusión del internet y la adopción de tecnologías digitales han sido cruciales para mantener cierta continuidad en la actividad económica, en el mercado laboral y en la educación desde el hogar durante la crisis. Sin embargo, la brecha digital, sobre todo la falta de internet de banda ancha de alta velocidad y de habilidades digitales, ha evitado que muchos, especialmente las personas más vulnerables, se beneficien de estas soluciones.

- 6.

La crisis ha afectado a las mujeres de manera desproporcionada, exacerbando las vulnerabilidades y desigualdades ya existentes. En promedio, los ingresos que perciben las mujeres son menores a los de los hombres, sus índices de pobreza son mayores, y tienen más probabilidades de estar expuestas a sectores relacionados con la salud. El cierre de las escuelas y las medidas de confinamiento han incrementado los riesgos de deserción escolar y de violencia doméstica.

- 7.

La mayoría de los gobiernos de ALC han reaccionado rápida y eficazmente ante la crisis, enfocando sus acciones de política en los grupos más vulnerables. Las políticas fiscales y monetarias desempeñan un papel importante en la mitigación de los efectos económicos y sociales negativos de la pandemia y seguirán siendo esenciales durante la recuperación. Sin embargo, el espacio de maniobra de la mayoría de los países sigue siendo limitado a raíz de que los ingresos públicos han sufrido una contracción y el margen fiscal es limitado.

- 8.

En lo inmediato, la prioridad debe ser evitar más contagios y apoyar a los hogares, los trabajadores y las empresas más vulnerables.

- 9.

Conforme los índices de contagios se vayan controlando y las medidas de contención se supriman gradualmente, las políticas públicas deberán incluir estímulos a la demanda, apoyar a los sectores más afectados y promover la inversión para que la economía regrese a la actividad plena.

- 10.

A mediano plazo, esta crisis debe presentar una oportunidad para sentar las bases de un nuevo pacto social, avanzando hacia sistemas de protección social más robustos, una estrategia productiva bien definida, un desarrollo bajo en carbono y un pacto fiscal sostenible.

- 11.

El papel de la cooperación internacional y el sistema multilateral es clave: para coordinar la respuesta a la emergencia sanitaria y el acceso a las vacunas; movilizar los recursos financieros adecuados para brindar apoyo a los países más necesitados; garantizar un comercio funcional y basado en reglas, así como sistemas de inversión. Considerando los cada vez mayores recursos financieros necesarios para atender la recuperación, la coordinación global de la gestión de la deuda pública debe ser una prioridad.

Desde el inicio de la pandemia de Covid-19, los países de América Latina y el Caribe (ALC) han implementado el distanciamiento social y otras medidas de mitigación con el fin de reducir la propagación del virus, comenzando por el confinamiento y las restricciones de viaje. Los confinamientos totales y parciales han incluido medidas tales como el cierre de fronteras, prohibiciones de tránsito por razones no esenciales, y la suspensión de clases o la implementación de las aulas virtuales en escuelas y universidades, entre otras.

El impacto socioeconómico de la crisis de Covid-19 ha sido mayor en América Latina y el Caribe que en cualquier otra región emergente o en desarrollo (FMI, 2020[2]). Además, el impacto ha sido asimétrico, afectando en especial a los grupos más vulnerables. Los altos índices de empleo informal (cerca del 60%) y el casi 40% de los trabajadores que no cuentan con ningún tipo de regimen de protección o asistencia social hacen que el impacto sea dramático en la región (Basto‑Aguirre, Nieto‑Parra y Vázquez‑Zamora, 2020[3]) (OCDE et al., 2020[1]).

La presente nota es una versión actualizada de la nota publicada a finales de abril del 2020. Se actualizan los indicadores y las principales consecuencias socioeconómicas de la crisis de Covid-19 en ALC y se presentan las prioridades de política que se deben lograr, tomando en consideración la evolución más reciente de la crisis. Específicamente, incluye los datos más recientes sobre las tendencias macroeconómicas y sobre el impacto esperado de la crisis sobre indicadores socioeconómicos clave. También incluye detalles adicionales sobre los elementos en los que se deben enfocar las prioridades de políticas públicas. La nota se estructura en cinco secciones. Primero, se presenta el impacto de la crisis de Covid-19 en el crecimiento y el bienestar. Segundo, se analiza el impacto de la pandemia sobre aspectos clave con respecto a hogares y empresas. Tercero, se presentan las respuestas en términos de políticas públicas y las consecuencias monetarias y fiscales. Cuarto, se muestra el impacto económico de la crisis en las cuentas externas de la región. Finalmente, la nota brinda sugerencias de prioridades de políticas públicas, desde la respuesta inmediata a la crisis hasta el replanteamiento más amplio del pacto social.

El impacto de la crisis de Covid-19 en el crecimiento económico y el bienestar

La pandemia del Covid-19 está teniendo fuertes repercusiones socioeconómicas que acentúan el ya complejo panorama que ALC enfrenta, caracterizado por trampas del desarrollo estructurales (OCDE et al., 2019[4]). La región entró a la crisis del Covid-19 con un bajo crecimiento potencial y un creciente descontento social en la mayoría de los países. Entre 2014 y 2019, la región vivió su periodo de crecimiento más débil desde la década de 1950 y, de manera constante, registró tasas de crecimiento por debajo del promedio de la OCDE. En 2019, el crecimiento fue prácticamente inexistente y estallaron protestas en algunos países, lo cual confirmó que, pese a las mejoras sociales logradas la reducción de la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión son aún motivo de gran preocupación en la región. En el contexto del Covid-19, es necesario que los gobiernos respondan con mayor eficacia a las aspiraciones cada vez mayores de una “clase media” creciente pero vulnerable que aún está en riesgo de caer en la pobreza como consecuencia de la crisis, y que se incluyan urgentemente los segmentos de la población que se han dejado atrás.

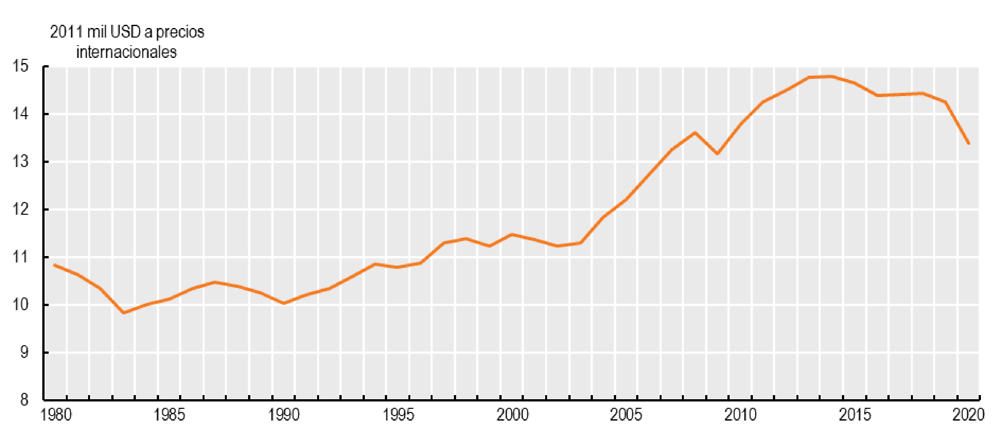

El impacto de la crisis en la actividad económica y la situación social es particularmente grave con una reducción del crecimiento económico en el 2020 que resultó en grandes retrocesos en términos del PIB per cápita. Varias organizaciones internacionales han estimado un crecimiento negativo anual del PIB en ALC para el 2020, representando una caída de entre 7% y 9% (FMI, 2020[5]) (CEPAL, 2020[6]). La reducción de la actividad económica en ALC es la más pronunciada en comparación con otras regiones emergentes o desarrolladas, y presenta el peor desempeño económico regstrado desde 1900. La caída consecuente del PIB per cápita llevará a ALC de regreso a niveles similares a los de 2009 (Gráfico 1). Mientras que las economías de ALC lograrían un crecimiento económico positivo en 2021 pero aún insuficientes para alcanzar los niveles de actividad pre-pandemia ( (OCDE, 2020[7]) (CEPAL, 2020[6]), explicado principalmente por un efecto de base, se requieren acciones para salvaguardar y mejorar su capacidad productiva, que se ha visto afectada durante la crisis. La incertidumbre sigue siendo muy alta y la magnitud de la contracción económica variará considerablemente en los distintos países y dependerá de: (i) el grado y la duración de los confinamientos, así como el potencial impacto de la segunda ola de contagios en la región; (ii) las medidas adicionales adoptadas durante y después de la cuarentena, dentro y fuera de la región; (iii) la evolución de las economías nacionales en la región, incluyendo la gestión de la deuda; (iv) el rumbo de la economía mundial posterior a la crisis, considerando que una segunda ola de infecciones ya está afectando a algunas economías del hemisferio norte, con nuevos confinamientos antes del final del 2020.

Fuente: (OCDE et al., 2020[1])(OCDE et al., 2020[1]) basado en (CEPAL, 2020[8])), “Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyeccione”, Informe especial sobre COVID-19 No. 5; (CAF, 2020[9]), “Economic Perspective for the Second Quarter”; y (FMI, 2020[10]) (FMI, 2020[10]), “A crisis like no other, an uncertain recovery”, World Economic Outlook Update, Junio.

Más allá del efecto directo del Covid-19 sobre la salud de las personas, el impacto socioeconómico de la pandemia en ALC se produce, y seguirá produciéndose, a través de diferentes vías. En primer lugar, las medidas de confinamiento adoptadas por los gobiernos causaron una gran caída inmediata de la actividad económica, ya que a la mayoría de los trabajadores se les impidió ir a trabajar y permanecieron confinados en sus hogares. Los hogares también han recortado bruscamente su consumo de la mayoría de los productos y servicios durante el confinamiento, y este sigue en niveles bajo después de que las medidas de contención se han retirado gradualmente. En segundo lugar, las medidas de contención, las restricciones al cruce de fronteras y la ansiedad social afectan a sectores clave, como el turismo y los viajes internacionales. Esto tiene una incidencia particular en países altamente dependientes de ello, como algunas economías caribeñas en las que el turismo representó, en promedio, más de 25% del PIB en 2019. Se espera que el PIB total baje 7.9% en el 2020 en el Caribe (excepto en Guyana) (CEPAL, 2020[8]). Otros sectores como el comercio minorista, el comercio mayorista y las industrias manufactureras también se están viendo gravemente afectados. En tercer lugar, la desaceleración mundial (OCDE, 2020[11]) y la disrupción de las cadenas globales y regionales de valor generarán una fuerte baja de las exportaciones de ALC. En cuarto lugar, si bien el colapso de los precios del petróleo puede significar un alivio para las economías caribeñas y centroamericanas importadoras de crudo, también afecta las cuentas fiscales y externas de varios países sudamericanos, así como de México y Trinidad y Tobago.

En contraste con estos efectos negativos, la adopción de tecnologías digitales y la difusión del internet han sido fundamentales para mantener cierta continuidad en las actividades empresariales, el empleo y la educación desde el hogar, aunque la brecha digital, en especial la falta de internet de banda ancha de alta velocidad y de habilidades digitales, ha impedido que todos puedan obtener los beneficios (OCDE et al., 2020[1]).

La desaceleración económica de los años anteriores, aunada a la baja de la actividad ocasionada por la pandemia, está provocando efectos negativos en los estándares de vida y el bienestar en ALC. La pandemia ha afectado todos los aspectos de la vida de las personas. Se observa un impacto directo y fuerte sobre varias dimensiones del bienestar actual de las personas, tales como la salud, el ingreso y la riqueza, y la calidad del empleo. Otras dimensiones sufren un impacto indirecto, aunque importante, incluyendo lo relacionado con conocimiento y habilidades, bienestar subjetivo, relaciones sociales y vivienda. En particular, con respecto a la educación, mientras que la escuelas permanecen cerradas, la educación en el hogar puede tener diferentes impactos a largo plazo en niños y jóvenes, dependiendo de su entorno socioeconómico (OCDE, 2020[12]). Además de las privaciones crecientes, esta crisis está exacerbando las desigualdades y las brechas socioeconómicas entre algunos grupos (por ejemplo, en términos de género y territorio, rural/urbano). Asimismo, las circunstancias actuales también ponen en riesgo el bienestar de las generaciones futuras, ya que la acumulación de capital económico, social y humano también se ve afectada.

Impacto en los hogares y las empresas

El impacto socioeconómico de la crisis del Covid-19 es considerable para todas las personas, los hogares y las empresas, incluso a pesar de las diferentes respuestas de política pública que se han dado. Las condiciones sociales están empeorando a raíz de la desaceleración económica y el impacto es aún mayor para los grupos más vulnerables. Para finales del 2020, la pandemia podría dejar 45 millones de latinoamericanos más en la pobreza, llegando a una cifra de 231 millones o 37.3% del total de la población, regresando a los niveles registrados en 2005. Con respecto a la pobreza extrema, esta podría tener un incremento de 28.5 millones, elevando la cifra a 96.2 millones o 15.5% de la población total (OCDE et al., 2020[1]) (CEPAL, 2020[8]). Por primera vez desde el 2010, el latinoamericano promedio será pobre en lugar de clase media. La crisis muestra que el reto a mediano plazo de la región de consolidar una clase media mayor deberá, antes que nada, abordar el tema de los crecientes niveles de pobreza a raíz de la pandemia.

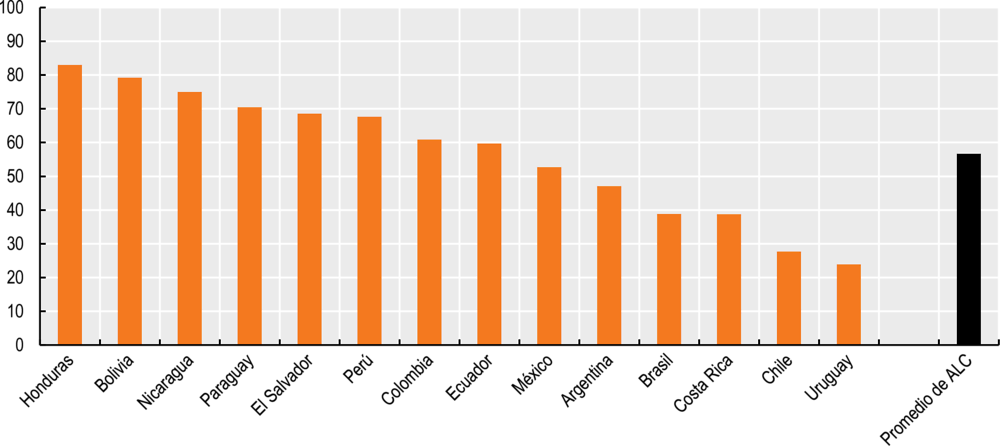

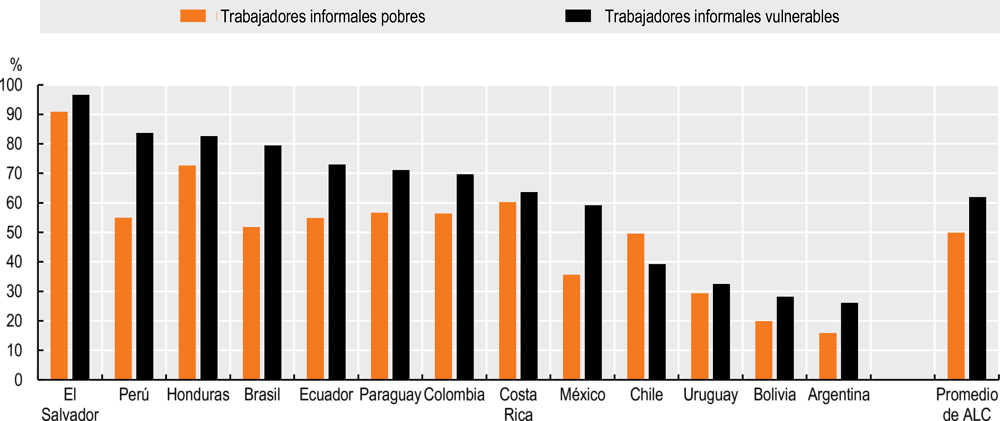

Es probable que la crisis aumente el empleo informal, situación en la que ya se encuentra cerca del 60% de los trabajadores en ALC (Gráfico 2). El impacto social de la pandemia es particularmente fuerte para cerca del 40% de los trabajadores y sus familias que no cuentan con ninguna red de seguridad. Esta situación afecta aún más al 61% de los trabajadores informales vulnerables que no pertenecen a hogares cubiertos por un programa principal de asistencia social (ya sean transferencias directas de los programas más significativos o pensiones no contributivas) (Gráfico 3). Muchos de ellos son trabajadores autónomos que trabajan en la economía de subsistencia, que viven al día y no pueden trabajar a distancia. El riesgo de que vuelvan a caer en la pobreza es considerable. Uno de los principales retos que plantea esta crisis es el de proteger a este grupo de trabajadores informales vulnerables sin acceso a protección social y evitar la expansión generalizada de la pobreza, que ya afecta a 25% de la población. La contención del incremento de la pobreza requiere de nuevas formas de protección social que lleguen a los grupos vulnerables durante la crisis (CEPAL, 2019[13]).

Nota: El promedio regional es un promedio simple. El término informalidad se refiere a i) trabajadores de familia contribuyentes; ii) empleados no cubiertos por contribuciones de seguridad social del empleador y/o que no tienen derecho a licencia por enfermedad con goce de sueldo y/o vacaciones remuneradas; iii) trabajadores y empleadores independientes cuyas unidades económicas no cuentan con reconocimiento legal y/o que no cumplen con obligaciones fiscales y de seguridad social. Debido al enfoque sistemático de producir datos internacionales comparables, y considerando que las encuestas hechas a hogares difieren de las encuestas de fuerza laboral, las estimaciones sobre la informalidad podrían diferir de las estimaciones presentadas en otras fuentes, incluyendo las estadísticas nacionales. Estas cifras están sujetas a actualizaciones.

Fuente: Cálculos propios del centro para el desarrollo de la OCDE con base en las encuestas en hogares del 2018 o del último año disponible. La definición de informalidad se basa en la OIT y la construcción de datos se basa en el enfoque sistemático propuesto en la base de datos de “The Key Indicators of Informality based on Individuals and their Households” (KIIbIH) (OCDE/OIT, 2019[14]). Debido a la publicación de microdatos públicos para encuestas a hogares actualizadas y a los esfuerzos crecientes de aumentar la comparabilidad internacional, las cifras están sujetas a actualizaciones.

Nota: El promedio regional es un promedio simple. La definición de informalidad con respecto a los empleados implica una falta de acceso a un seguro basado en el empleo. Para los trabajadores independientes, implica que sus unidades económicas no cuentan con reconocimiento legal y/o no cumplen con las obligaciones fiscales y sociales. La vulnerabilidad económica se refiere al ingreso per cápita (PPP) de entre 5.5 y 13 USD al día. La pobreza se refiere a un ingreso per cápita (PPP) menor a los 5.5 USD al día. Estas estimaciones representan un esfuerzo por incrementar la comparabilidad entre países. Sin embargo, las diferencias subyacentes en las encuestas a hogares podrían resultar en datos no comparables que no pueden ser resueltos completamente mediante el proceso de armonización. Debido al enfoque sistemático de producir datos internacionales comparables y al uso de encuestas a hogares que difieren de las encuestas de fuerza laboral, las estimaciones sobre la informalidad podrían diferir de las estimaciones presentadas en otras fuentes, incluyendo las estadísticas nacionales. Estas cifras están sujetas a actualizaciones.

Fuente: Cálculos propios del centro para el desarrollo de la OCDE con base en las encuestas en hogares. Argentina - EPH 2018, Bolivia - Encuesta de hogares 2018, Brasil - PNAD 2015, Chile - Casen 2017, Colombia - ENCV 2017, Costa Rica - ENH 2018, El Salvador - EHPM 2017, Honduras EPHPM 2014, México - ENH 2018, Paraguay - EPH 2018, Perú - ENH 2018, Uruguay - ECH 2018, Ecuador - ENEMDU 2018. La definición de informalidad se basa en la (OIT, 2018) Women and Men in the informal Economy y la construcción de datos se basa en el enfoque sistemático propuesto en la base de datos de “The Key Indicators of Informality based on Individuals and their Households” (KIIbIH) (OCDE/OIT, 2019[14]).

El Covid-19 está exacerbando las desigualdades existentes en cuanto al acceso y la calidad de la educación. A medida que fueron cerrando las escuelas, en casi todos los países de ALC, repentinamente, el aprendizaje en línea se volvió fundamental para la educación de 154 millones de estudiantes (aproximadamente el 95% del total de los estudiantes en ALC) (UNICEF, 2020[15]). Sin embargo, los sistemas educativos en ALC no están suficientemente preparados para el mundo del aprendizaje digital. De hecho, 51% de los estudiantes de 15 años de la región pertenecientes a escuelas favorecidas cuentan con acceso a una plataforma eficaz de aprendizaje en línea, mientras que tan solo 21% de los estudiantes de escuelas en desventaja cuentan con ello. Además, el 88% de los estudiantes de 15 años de la región de escuelas favorecidas tienen acceso a una computadora para trabajar en casa, mientras que solo el 45% de los estudiantes de escuelas en desventaja lo tienen. La tecnología es tan buena como el uso que se le da. En PISA 2018 se preguntó a los directores de escuela con respecto a las capacidades de la escuela de mejorar la enseñanza y el aprendizaje a través del uso de herramientas digitales. En los países de ALC, en promedio, 58% de las personas de 15 años están matriculadas en escuelas cuyos directores consideran que los profesores cuentan con las habilidades técnicas y pedagógicas para integrar herramientas digitales a la enseñanza. Esto recalca las enormes necesidades de capacitación que se vienen a futuro para que los educadores puedan ponerse al día con respecto a las oportunidades tecnológicas (OCDE et al., 2020[1]). Una vez más, esto difiere significativamente entre los favorecidos y los desfavorecidos socioeconómicamente. En Colombia, por ejemplo, este porcentaje es de 73% en escuelas favorecidas, pero de tan solo 50% en escuelas desfavorecidas. Estas cifras indican que las escuelas podrían estar reforzando, en vez de mitigando, la desventaja que surge de los antecedentes individuales con respecto al hogar (OCDE, 2020[16]).

Con la crisis del Covid-19, la brecha digital se ha convertido en una preocupación aún más significativa ya que está exacerbando las desigualdades existentes (Basto-Aguirre, Cerutti y Nieto-Parra, 2020[17]). Únicamente los trabajadores, estudiantes y consumidores que cuentan con la infraestructura y las habilidades adecuadas se están beneficiando de las ventajas de las herramientas tecnológicas. A pesar de que el acceso a las TIC ha mejorado considerablemente, las brechas persisten y nuevas brechas pueden surgir (OCDE et al., 2020[1]). Solo el 34% de los estudiantes de educación primaria, el 41% de los estudiantes de educación secundaria y el 68% de los estudiantes de educación superior cuentan con acceso a una computadora conectada al internet en casa. Los estudios en línea son especiamente difíciles para los estudiantes de hogares pobres y vulnerables. Por ejemplo, menos del 14% de los estudiantes pobres de educación primaria cuentan con una computadora conectada al internet en casa, en comparación con más del 80% de los estudiantes de mas recursos económicos (Basto-Aguirre, Cerutti y Nieto-Parra, 2020[17]). Asimismo, más de 6 de cada 10 hogares con ingreso per cápita pertenecientes quintil inferior de la distribución de ingresos carecen de acceso a una conexión de banda ancha fija de alta velocidad necesaria para el trabajo y el estudio, mientras que 8 de cada 10 hogares con ingreso per cápita ubicado en el quintil superior de la distribución de ingresos sí lo tienen. También persiste una brecha notable con respecto al uso de internet según el nivel educativo, apreciándose una diferencia de más de 20 puntos porcentuales en el caso del uso de la banca en línea (OCDE et al., 2020[1]) (Basto-Aguirre, Cerutti y Nieto-Parra, 2020[17]).

La crisis del Covid-19 está intensificando las desigualdades entre regiones y ciudades dentro de los países de ALC. Medidas tan básicas como lavarse las manos o evitar contacto físico resultan difíciles de seguir para un 21% de la población urbana de ALC que vive en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas en donde los servicios básicos no son asequibles. Muchas viviendas no tienen acceso a agua limpia y, en promedio, hasta 3 personas comparten cada habitación (Oxfam, 2020[18]). En estas zonas, el posible impacto positivo de las medidas de contención ha sido más limitado. Las diferencias territoriales también son importantes al considerar las condiciones sanitarias y sociales, lo que podría generar un efecto heterogéneo de la pandemia. Por ejemplo, en Colombia, la mortalidad infantil—considerada como una medida sensible (un indicador directo) de la salud de la población, de Vichada es casi tres veces mayor que la de Antioquia; y en Perú, la mortalidad infantil de Tumbes es más de tres veces mayor que la registrada en Puno (OCDE et al., 2019[4]).

La crisis del Covid-19 está afectando a las mujeres de manera desproporcionada. En primer lugar, dada la división tradicional basada en el género de las funciones al interior de las familias en ALC, las mujeres están asumiendo una mayor carga física y emocional que los hombres durante la pandemia. En la región, ellas son proveedoras de atención primaria y el tiempo que dedican a diario al trabajo doméstico y a los cuidados no remunerados es, en promedio, tres veces mayor que el de los hombres (OCDE, 2019[19]). En segundo lugar, en algunos países, la reducción de la actividad económica está afectando particularmente a las mujeres pues son más propensas a tener un trabajo informal. Por ejemplo, en 2018, 58% de las mujeres en México formaban parte del sector de empleo informal, en comparación con 50% de los hombres y, en Costa Rica, 39% de las mujeres eran empleadas informales en comparación con 35.5% de los hombres. Por último, es más probable que las mujeres estén expuestas a violencia doméstica como resultado de las medidas de cuarentena y cierre temporal. Por ejemplo, en Argentina, las llamadas de emergencia por casos de violencia doméstica aumentaron un 25% en los primeros dos meses después del inicio del confinamiento en marzo del 2020. Una baja en sus ingresos podría crear obstáculos adicionales para abandonar una situación doméstica violenta (ONU Mujeres, 2020[20]).

La recesión económica ejerce efectos inmediatos sobre los migrantes que residen en los países de ALC, así como en sus hogares, pues muchos tienen condiciones migratorias irregulares o trabajan de manera informal. Las cifras han aumentado drásticamente desde el 2015 y la crisis socioeconómica de Venezuela ha llevado a cerca de 4.9 millones de personas a emigrar, de las cuales 4 millones se han asentado en países de la región. Los migrantes en ALC están sobrerrepresentados entre los segmentos más pobres de la población. Menos de 15% de los hogares ubicados en el quintil inferior de la distribución de ingresos cuentan con ahorros para cubrir gastos de emergencia (Busso y Messina, 2020[21]).

Se estima que 2.7 millones de empresas de declararán en bancarrota para finales del 2020 (CEPAL, 2020[22]), sobre todo micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) que representan el 99% de todas las empresas de la región y generan más de la mitad de los empleos (OIT, 2015[23]) (Dini y Stumpo, 2019[24]). Las MiPyMEs, en especial aquellas que dependen del autoempleo y las microempresas se están viendo muy afectadas por las consecuencias económicas de las medidas de contención, ya que tienen menor liquidez y reservas. Además, las MiPyMEs emplean a un 76.5% de los trabajadores en el sector comercial y 86.1% en hoteles y restaurantes (OCDE/CAF, 2019[25]). Ambos sectores sufren serios impactos por esta crisis. De hecho, a finales de marzo de 2020, las tendencias de movilidad de sitios como restaurantes, cafés o centros comerciales disminuyeron más de 80% en comparación con periodos normales en países como Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Panamá y Perú (Google, 2020[26]). Por último, la brecha de productividad de las MiPyMEs de ALC las hace particularmente vulnerables a los choques de demanda. La productividad de la microempresa es de apenas 6% de la productividad de las empresas grandes (en comparación con 42% de las empresas de la Unión Europea) (Dini y Stumpo, 2019[24]). Con una productividad menor y ante la posible aplicación de estructuras de costo rígidas, las MIPYMES tienen más probabilidades de quebrar o sufrir pérdidas.

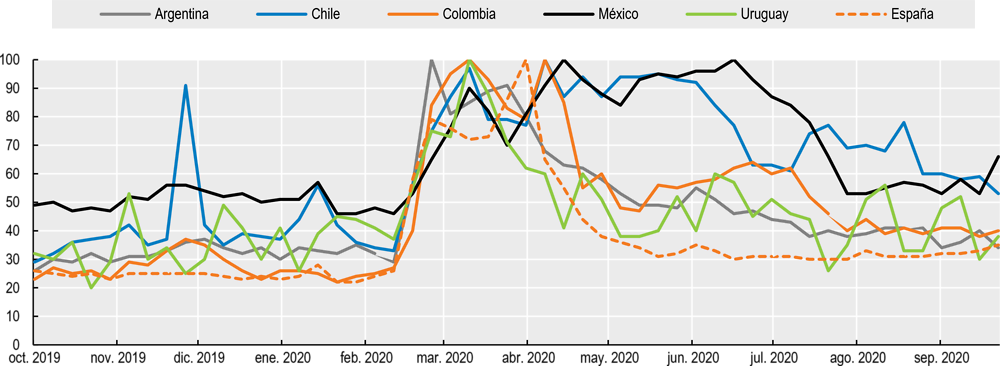

En contraste con los efectos negativos de la crisis, la pandemia y las medidas de contención adoptadas han subrayado la creciente importancia de las nuevas tecnologías para los consumidores y las empresas. El interés mostrado en línea por los servicios de entrega a domicilio ha aumentado desde el inicio de las medidas de confinamiento en los países de América Latina mostrando un cambio potencial en los hábitos de consumo hacia el comercio electrónico después de la crisis (Gráfico 4). Además, las tecnologías digitales pueden desempeñar un papel importante en la recuperación de la región abordando el reto persistente de la baja productividad. En una región en donde las disparidades de productividad son considerables según el tamaño de la empresa, la transformación digital representa una oportunidad, pero también un riesgo, de reforzar estas diferencias (OCDE et al., 2020[1]). Con políticas adecuadas, las tecnologías digitales podrían ayudar a cerrar la brecha de productividad entre las MIPyMES y empresas más grandes. Pueden generar nuevas conexiones entre la oferta y la demanda, facilitar transacciones comerciales y servicios de empleo, y crear o modernizar industrias, como por ejemplo, la agricultura (Aggrotech), la banca y las finanzas (Fintech), la automotriz (Autotech) o el transporte. El crecimiento rápido del comercio electrónico podría llevar a incrementos en los volúmenes de carga de entre 2% y 11%, dependiendo del modo de transporte (ITF, 2019[27]). El potencial de las tecnologías digitales en la región es una enseñanza positiva de la crisis, aunque sigue existiendo una necesidad de ampliar la inclusión digital para asegurar que todas las personas se beneficien de la transformación digital.

Nota: Promedios acumulados a siete días. El eje Y representa el interés de búsqueda del término “entrega a domicilio” (o su equivalente en cada país) para cualquier fecha y país, con respecto al mayor interés de búsqueda del término “entrega a domicilio” (valor de 100) observado en el periodo y el país considerados. Para Colombia, México, Chile y España, se utilizaron las series de búsqueda para “domicilio”, mientras que para Argentina se utilizó “delivery”. Una de las limitantes al momento de analizar series de Google Trends es la falta de comparabilidad en la escala de dos series que fueron descargadas de manera separada. Para minimizarlo, hemos descargado cada variable de manera simultánea con series en común seleccionadas (migraña). Para escogerlas, se consideró una lista de series que contaban con popularidad estable a lo largo del año (no basado en temporadas) y el periodo analizado (fijo).

Fuente: Cálculos del Centro de Desarrollo de la OCDE con base en los datos de Google Trends.

Respuestas de política y consecuencias monetarias y fiscales

Política monetaria

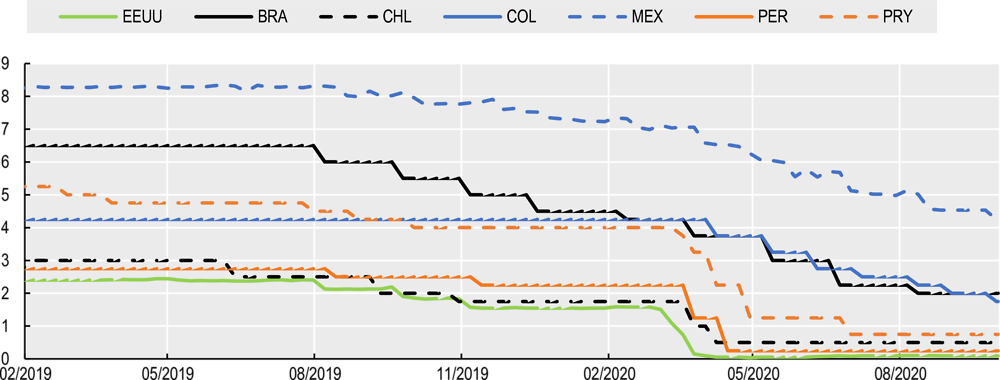

En respuesta a la crisis del Covid-19, muchos bancos centrales han desempeñado un papel activo. Comenzaron a relajar las condiciones monetarias al inicio de las medidas de confinamiento (Gráfico 5). Desde entonces, y dada la caída de la actividad económica que reduce las presiones sobre los precios, la inflación ha estado contenida en la mayoría de los países latinoamericanos, brindando a los bancos centrales el espacio necesario para seguir bajando sus tasas de interés en apoyo a la actividad económica (OCDE et al., 2020[1]).

Las acciones monetarias fueron oportunas y más de diez países redujeron la tasa de interés de referencia e intervinieron en el mercado de divisas. Los sistemas financieros locales estaban relativamente bien preparados para enfrentarse al choque económico con buenos indicadores de solvencia y liquidez antes de la crisis. Algunos países proporcionaron liquidez en dólares mediante acuerdos temporales recíprocos de divisas (líneas swap) y adquirieron valores, tanto públicos como privados. Específicamente, los bancos centrales de Brasil, Chile, Colombia, y hasta cierto punto, Perú han adquirido valores privados y gubernamentales en los mercados financieros locales. También se han relajado las regulaciones crediticias para permitir que los bancos comerciales renegocien sus créditos con hogares y empresas sin afectar sus calificaciones crediticias (OCDE et al., 2020[1]).

Fuente: Con base en datos oficiales y Bloomberg.

Política fiscal

La política fiscal desempeña un papel fundamental en la mitigación de los efectos económicos y sociales negativos de la pandemia, y seguirá siendo decisiva en la recuperación. Los débiles estabilizadores automáticos de la región ( (Espino y González Rozada, 2012[28]), con seguros de desempleo frágiles o inexistentes, altos niveles de informalidad y baja recaudación fiscal, hacen que las respuestas fiscales discrecionales ante la crisis sean aún más urgentes que, por ejemplo, en los países europeos. Primero, la política fiscal ha buscado detener la porpagación del virus a través de apoyo a programas de prevención, detección y tratamiento, y apoyar la continuidad de las empresas y la protección del empleo. La mayoría de las economías de la región ha implementado programas de este tipo.

La capacidad de los países para reaccionar ante la pandemia a través de la política fiscal ha venido marcada por su posición fiscal inicial y su acceso a los mercados internacionales. Antes de la crisis de Covid-19, el margen fiscal en la mayoría de los países de la región ya era limitado puesto que varias economías se estaban sometiendo a ajustes en este ámbito. A pesar del alto nivel de heterogeneidad, los ingresos tributarios siguen siendo escasos en niveles de 23.1% del PIB en 2018, más de 10 puntos porcentuales por debajo del promedio de los países de la OCDE (OCDE et al., 2020[29]). Además, la política fiscal no ha sido suficientemente eficaz en lo que se refiere a reducir la desigualdad y promover el emprendimiento (OCDE et al., 2019[4]) (Izquierdo,Pessino y Buletin, 2018[30]).

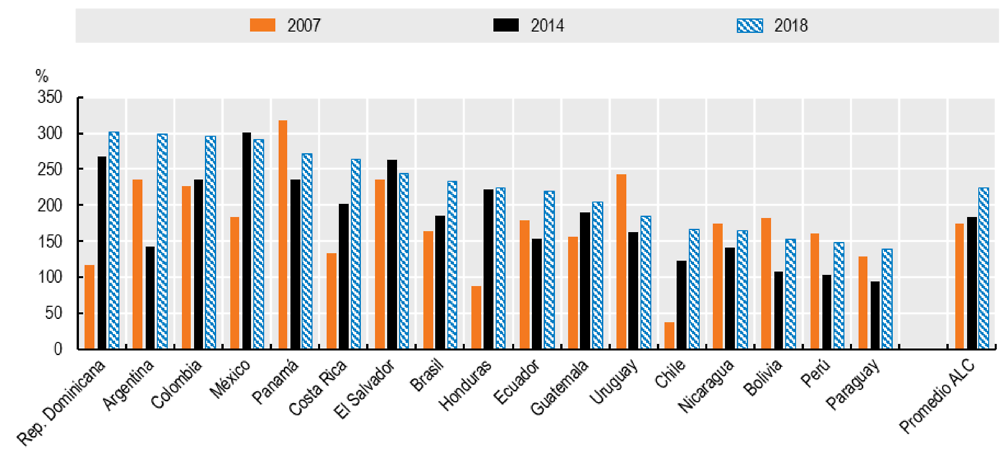

Los niveles de deuda han ido en aumento desde 2014 en casi todos los países. Los coeficientes entre la deuda pública y los impuestos se incrementaron en la mayoría de los países, dejándolos en una posición para encarar la crisis del Covid-19 más débil que en 2007, antes de la crisis financiera de 2008 (Gráfico 6). Los países caribeños están muy endeudados y podrían tener restricciones para pedir créditos. En 2018, 3 de los 25 países con mayor deuda del mundo (medidos por los niveles de deuda bruta gubernamental general en relación con el PIB) pertenecían a la región del Caribe: Antigua y Barbuda, Barbados y Jamaica (FMI, 2020[2]) (OCDE et al., 2019[4]). Con miras hacia el futuro, las medidas tributarias para afrontar la crisis del Covid-19 y la consecuente desaceleración económica están causando estragos en los ingresos fiscales. Considerando el margen fiscal cada vez más limitado y la cifra creciente de ingresos necesarios para afrontar los retos heterogéneos, la coordinación global de la gestión de la deuda pública debe ser una prioridad.

Nota: En el gráfico se incluye el promedio simple de los países.

Fuente: (OCDE et al., 2020[29]), Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2020 y CEPALSTAT.

La presión que la crisis del Covid-19 ejerce sobre las cuentas fiscales y los niveles de deuda requiere de una gestión de la deuda coordinada a nivel global. La falta de acción por parte de emisores o acreedores puede provocar impagos de deuda y, por lo tanto, una crisis de endeudamiento, haciendo aún más compleja la situación fiscal de la región. No existe una solución única para la gestión de la deuda pública en la región debido a las diferencias entre países con respecto a condiciones fiscales iniciales, tipos de acreedores extranjeros y capacidad financiera de recurrir a los mercados de capital. Algunos países ya se encontraban en situaciones financieras delicadas antes de la pandemia. Por ejemplo, en países como Argentina y Ecuador, las discusiones internacionales sobre las obligaciones pendientes de deuda pública habían comenzado antes de la crisis; Ecuador logró un acuerdo exitoso con sus acreedores privados para reestructurar su deuda externa pública en agosto del 2020 (OCDE, 2020[31]). Los mercados de capital ya habían determinado el precio del costo de la reestructuración antes de la crisis. De manera similar, Argentina llegó a un acuerdo de reestructuración de casi el 100% de su deuda externa pública el 31 de agosto del 2020 (OCDE et al., 2020[1]) (Nieto-Parra y Orozco, 2020[32]).

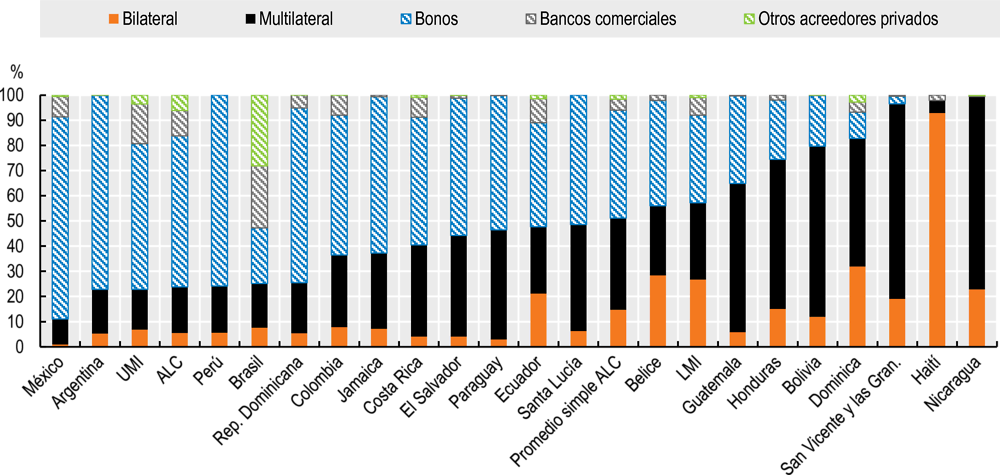

La manera en que los países obtienen recursos financieros varía en la región. Algunos países centroamericanos (por ejemplo, Guatemala, Honduras y Nicaragua), economías caribeñas (Haití, San Vicente y Las Granadinas y Dominica) y algunas economías sudamericanas (por ejemplo, Bolivia y Ecuador) han emitido deuda, generalmente, mediante acreedores bilaterales o bancos multilaterales. Por otro lado, México y la mayoría de las economías sudamericanas, generalmente, han tenido acceso a los mercados de capital para recaudar fondos (Gráfico 7), y aproximadamente la mitad de su deuda está en moneda nacional. Brasil emite deuda en moneda nacional, en su mayoría. La alta emisión de deuda en moneda local reduce los riegos de sostenibilidad de deuda ante una gran depreciación de tipo cambiario (Nieto-Parra y Orozco, 2020[32]) (OCDE et al., 2020[1]). Puesto que se espera que los niveles de deuda aumenten en los próximos dos años, la necesidad de una gestión de deuda coordinada a nivel global es más importante que nunca para estabilizar los ratios de deuda a mediano plazo, para devolverlos a niveles más sostenibles y recuperar el margen fiscal (ver sección sobre prioridades de política).

Nota: El promedio simple de ALC proporciona la misma importancia a todos los países con respecto a su distribución de titulares de créditos; ALC toma en consideración la cantidad emitida por cada país de ALC. UMI y LMI se refieren a todos los países de ingreso medio inferior e ingreso medio superior del mundo.

Fuente: (Nieto-Parra y Orozco, 2020[32]) (OCDE et al., 2020[1])

Balanza de pagos e integración mundial

La fuerte disminución de la actividad económica mundial y regional en 2020 está afectando las cuentas externas de ALC. La actividad global está sufriendo una contracción drástica en 2020. Las últimas estimaciones sugieren que el PIB mundial para el 2020 se contraerá un 4.2%. De manera similar, el comercio global colapsó, con una disminución de más del 10% en 2020 (OCDE, 2020[11]). La mayoría de los países de la región iniciaron la crisis de Covid-19 con déficits en sus cuentas corrientes. Sin embargo, con pocas excepciones, estos déficits estaban financiados con inversión extranjera directa (IED). La desaceleración en las economías a nivel mundial y regional causada por la crisis del Covid-19 está cambiando estas dinámicas. Los ingresos de IED cayeron 25% en ALC en la primera mitad del 2020, en comparación con el 2019 (UNCTAD, 2020[33]). Para finales del 2020, se prevé que la IED disminuirá aproximadamente 40% a nivel mundial, con una disminución de entre 45% y 55% en ALC. Las caídas en la IED en el 2020, hasta el segundo o tercer trimestre del año según el país, varían significativamente entre las economías de ALC. Perú ha sufrido la caída más fuerte (-72%), seguido de Colombia (-50%), Brasil (-45%), Argentina (-35%) y Chile (-33%), mientras que México ha tenido la caída más baja (-6%) (CEPAL, 2020[34]). Mientras que la reducción drástica de las importaciones debería aliviar el balance comercial, la contracción de la demanda global tendría un impacto negativo en las exportaciones. Las primeras estimaciones indican que, para el 2020, la caída de las importaciones será más significativa que la de las exportaciones de la región, causando una ligera mejora del balance actual de cuentas corrientes. Sin embargo, los países que dependen del turismo, como los países caribeños, sufrirían un impacto negativo en el componente de servicios de la balanza comercial. Mientras que la balanza de transferencias en la cuenta corriente debería deteriorarse debido a la disminución de las remesas, la cuenta de ingresos probablemente mejore debido a menores repatriaciones de ganancias (CEPAL, 2020[35]) (OCDE et al., 2020[1]) (Banco Mundial, 2020[36]).

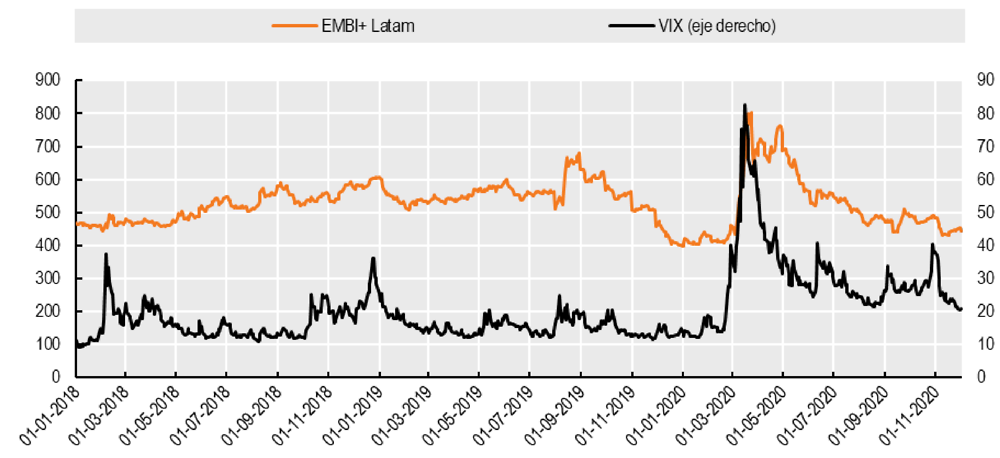

Nota: El EMBI (Indicador de Bonos de Mercados Emergentes) es un índice de referencia para medir el rendimiento total de los bonos internacionales emitidos por economías de mercados emergentes. El EMBI LATAM mide el diferencial medio, que se define como los diferenciales entre el rendimiento de los bonos soberanos denominados en dólares estadounidenses y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, según cálculos de JP Morgan Chase. La expectativa de volatilidad de los mercados internacionales se mide mediante el índice de volatilidad del mercado de opciones de Chicago (VIX).

Fuente: (OCDE et al., 2020[1]) con base en Thomson Reuters, Datastream.

A pesar de que persiste la volatilidad, los altos niveles de liquidez internacional han contribuido a la reducción de los diferenciales de bonos soberanos desde mayo del 2020. La evolución de los diferenciales del indicador de bonos de mercados emergentes (EMBI) de ALC ha estado altamente correlacionada con las condiciones de volatilidad de los mercados internacionales. Por ejemplo, de manera similar a la expectativa de volatilidad de los mercados internacionales, medida por el índice de volatilidad del mercado de opciones de Chicago (VIX), el EMBI de ALC aumentó considerablemente en marzo del 2020 y posteriormente disminuyó (Gráfico 8). Al contrario, los mercados bursátiles y las tasas cambiarias no se han recuperado completamente. Los principales mercados de valores en ALC han caído más de 15% desde el inicio del año y las tasas cambiarias se han depreciado en el último año casi 10% en México y Perú, más de 15% en Colombia y cerca de 30% en Brasil.

Prioridades de política: De la respuesta inmediata a un replanteamiento general del pacto social

La incertidumbre acerca de la evolución de la crisis en América Latina y el Caribe persiste, lo que hace aún más compleja la tarea de diseñar la respuesta de política pública. El modo en que se priorizan estas respuestas será decisivo y, por ello, deben diseñarse estrategias que integren los objetivos más inmediatos como para el corto y mediano plazo.

En el plazo inmediato, evitar el contagio y seguir apoyando a los más vulnerables

Para contener la propagación del Covid-19, muchos países de ALC reaccionaron con prontitud adoptando medidas de distanciamiento social y cierres temporales. Puesto que dichas medidas tienen un fuerte impacto socioeconómico, varios países de la región implementaron políticas fiscales y monetarias para proteger a los más vulnerables y preservar las capacidades humanas, productivas y financieras para ayudar a reducir el impacto negativo de la crisis (para mayores detalles sobre estas medidas de política, véase el “OECD Country Policy Tracker” en http://oecd.org/coronavirus/en/#country-policy-tracker).

En el ámbito monetario, algunos bancos centrales, de conformidad con sus regímenes de control de la inflación, bajaron sus tasas de interés, pero también anunciaron una reducción de los requerimientos de reservas y una inyección de liquidez a la economía.

Además, se han adoptado medidas específicas para proteger a las familias, los trabajadores y las MiPyMEs más vulnerables:

Los intermediarios financieros, incluidos los bancos nacionales de desarrollo, han adoptado condiciones facilitadoras del reembolso de préstamos (por ejemplo, hipotecas o créditos al consumo) para los hogares y han promovido garantías para nuevos créditos o diferimiento de los reembolsos de préstamos a las empresas vulnerables.

Las medidas gubernamentales de apoyo a las familias más vulnerables incluyen transferencias de efectivo no condicionadas, reducciones y diferimientos en el pago de impuestos, cestas de alimentos o suspensión de pagos de servicios básicos. De igual manera, las medidas para apoyar a los trabajadores incluyen exenciones de contribuciones a la seguridad social, derecho a retirar recursos de fondos de ahorros individuales (es decir, desempleo, pensiones), transferencias directas de efectivo para los trabajadores independientes y subsidios para el empleo temporal. Por último, para reducir al mínimo las quiebras, se ha permitido que las empresas difieran el pago de impuestos y se ha otorgado apoyo para el pago de nómina o diferimiento del pago de servicios públicos (OCDE et al., 2019[4]).

Es esencial evaluar constantemente la implementación y la eficacia de estas medidas y, de ser necesario, reajustarlas, sobre todo aquellas dirigidas a los grupos de población más pobres y vulnerables. Esto es particularmente pertinente para apoyar a los trabajadores informales vulnerables que no están cubiertos por ningún tipo de programa de asistencia social y a las mujeres, afectadas por la crisis de manera desproporcionada.

La reducción paulatina de las medidas de contención y cierre temporal debe acompañarse con una mayor aplicación de pruebas y un seguimiento de la población contagiada, así como la consideración de una distribución estratégica de vacunas. La aplicación de pruebas a un mayor número de personas para identificar los contagios, llevar a cabo un monitoreo para asegurar que no sigan propagando la enfermedad, y rastrear sus contactos será fundamental para evitar un resurgimiento de brotes locales y evitar más contagios en los países de ALC. Conforme estén disponibles las vacunas, el acceso a estas debe priorizar a personas con un alto riesgo de exposición al Covid-19, incluyendo a los adultos mayores y a la población vulnerable.

En el corto plazo, adoptar medidas audaces para impulsar una rápida recuperación económica

En el ámbito económico, si bien las medidas anteriores estaban dirigidas a evitar mayores aumentos en la pobreza o más casos de bancarrota de empresas, esta etapa debe orientarse a lograr que la economía vuelva a la actividad plena. Las principales medidas deben apoyar el estímulo eficaz de la demanda, sobre todo con respecto al consumo. Medidas de apoyo para los sectores más afectados y planes de inversión específicos podrán también contribuir a reactivar la economía.

Será necesario mantener activas las políticas sociales puestas en marcha para apoyar a las personas más perjudicadas por el inevitable impacto de la crisis, sobre todo las personas más vulnerables y aquellas que han quedado en situación de pobreza durante la pandemia.

Estas acciones implican la movilización de enormes cantidades de recursos financieros y humanos. En el entorno nacional, se están generando mayores déficits públicos y un creciente nivel de deuda pública que representa un reto para los países con una posición fiscal más débil. Más que nunca, la mejora de la eficacia y eficiencia del gasto público es crucial. A nivel mundial, la ayuda coordinada de la comunidad internacional será determinante dada la magnitud del esfuerzo y las dificultades que algunos países de ALC enfrentarán para obtener financiamiento en los mercados internacionales.

En el mediano plazo, sentar las bases de un nuevo pacto social

Esta crisis ha afectado a ALC en un momento en el que los niveles de confianza y satisfacción ciudadana son particularmente bajos (OCDE et al., 2019[4]). Una oleada de protestas a finales del 2019 señaló el incremento del descontento social y las aspiraciones cada vez mayores por tener servicios públicos de mejor calidad y mayor bienestar para todos. Si bien la crisis del Covid-19 podría intensificar aún más el descontento social, también podría brindar una oportunidad de crear consenso entre los ciudadanos en torno a las reformas estructurales pendientes, así como de recuperar los valores comunes respecto a la importancia de contar con servicios públicos sólidos y la relevancia de pertenecer al sector formal.

La crisis del Covid-19 podría desencadenar una serie de reformas estructurales en la región, especialmente en un contexto en el que se llevarán a cabo 8 elecciones presidenciales en América Latina entre enero de 2021 y octubre de 2022. Con base en lo aprendido de las reformas anteriores adoptadas en periodos de crisis, existen varias posibilidades de mecanismos mediante los cuales esta crisis podría favorecer las reformas. En este sentido, esta crisis podría elevar aún más los costos (por ejemplo, de tipo fiscal o social) de retrasar la reforma y podría tornarse en una “ventana de oportunidad” que permita realizar reformas que hasta ahora parecían imposibles (Tommasi y Velasco, 1995[37]) (Dayton-Johnson, Londoño y Nieto-Parra, 2011[38]). Por consiguiente, en el contexto de la crisis de Covid-19, los gobiernos deben utilizar este impulso para repensar el pacto social, abordar las vulnerabilidades estructurales —las trampas de desarrollo de baja productividad, vulnerabilidad social, debilidades institucionales y sostenibilidad ambiental— y responder a las crecientes aspiraciones de los ciudadanos. Esto significaría avanzar de la situación fragmentada actual a, en el largo plazo, un nuevo equilibrio basado en la igualdad de oportunidades que es la base de un pacto social (Larrain, 2020[39]).

Más que nunca, la crisis de Covid-19 subraya la necesidad de coordinación y coherencia de todas las partes involucradas, la necesidad de poner en marcha respuestas más eficaces, y de crear un consenso entre los ciudadanos en torno a un pacto sostenible. Además, los países de ALC requieren estrategias que empoderen a los ciudadanos en todas las etapas del proceso de las políticas públicas. A un proceso participativo que involucra a todas las partes se suman tres dimensiones que se deben considerar para rediseñar el pacto social en la región:

Poner el bienestar como objetivo central de las políticas públicas y avanzar hacia sistemas de protección social más robustos. Esta crisis expone vulnerabilidades subyacentes que los indicadores de ingreso, si bien importantes, no identifican ni abordan. La frustración de los ciudadanos ante la calidad de los servicios públicos y los aspectos multidimensionales de la pobreza refuerzan el concepto de que el desarrollo es mucho más que el ingreso. Los gobiernos de la región han tomado medidas importantes para incorporar el bienestar en las políticas públicas, con una mayor armonización de las Estrategias Nacionales de Desarrollo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Dichas medidas no deberían revertirse debido a la respuesta a la crisis del Covid-19. Más aún, la crisis ha revelado que los actuales mecanismos de protección social podrían ser insuficientes, pues muchos ciudadanos se quedan fuera de los canales existentes. La respuesta a la crisis debe promover opciones innovadoras para reducir las brechas de cobertura social, proteger a la población más vulnerable, promover empleos de calidad, promover la igualdad de género, mejorar la calidad y el carácter universal de los sistemas de protección social y diseñar mecanismos de respuesta a la crisis, a falta de estabilizadores automáticos robustos.

Definir una estrategia productiva sostenible. Las estrategias nacionales deberían involucrar a una amplia gama de actores y, a partir de diversos conocimientos y puntos de vista, definir políticas orientadas a aumentar los niveles de productividad y crear empleos formales en la región. La respuesta a la crisis es una oportunidad de transformar el modelo de desarrollo de ALC y de orientar el estímulo económico hacia la creación de un modelo basado en la sostenibilidad ambiental. Además, la transformación digital puede desempeñar un papel importante para impulsar el aumento de la productividad e incrementar la competitividad, particularmente para las empresas que se están quedando atrás. La transformación digital ha demostrado ser una herramienta útil para preservar ciertas actividades económicas y mantener los empleos en la región durante la crisis. Las políticas para estimular la productividad deben dar prioridad a conectar los empleos con la evolución de las demandas del mercado y a asegurar una transición fluida de los empleos obsoletos a los nuevos (OCDE et al., 2020[1]).

Movilizar recursos para crear resiliencia y financiar un desarrollo inclusivo: la crisis destaca la necesidad de contar con más financiamiento para los servicios públicos, la protección social y la competitividad. Es necesario reformar los sistemas fiscales y de gastos, y mejorar la administración tributaria. En lo que se refiere a la tributación, algunas opciones son aumentar el impuesto sobre la renta personal, los impuestos sobre la propiedad, los relacionados con el medio ambiente y eliminar el gasto fiscal ineficiente, así como reducir la evasión fiscal. Dichas medidas deberían contribuir a aumentar la progresividad y la recaudación de impuestos, y al mismo tiempo, a la imprescindible transición hacia una economía baja en carbono. En términos de gastos, los gobiernos deben apoyar una mayor seguridad de los ingresos de los más vulnerables, lo que les permitiría planificar, hacer frente a los riesgos y realizar la transición a la economía formal, y mejorar la eficacia del gasto público. También es necesario fortalecer la inversión para promover MiPyMES sostenibles en los aspectos financiero y ambiental, con una mejor inserción en las cadenas de valor locales y globales para superar la trampa de productividad regional.

El papel de la cooperación internacional

La crisis de COVID-19 establece la urgencia de un nuevo pacto de desarrollo en el que la comunidad internacional debe implementar una respuesta ambiciosa ante la crisis. Es fundamental coordinar una respuesta a nivel global para hacer frente a los impactos inmediatos y a corto y mediano plazo de la crisis del Covid-19. Existen al menos cuatro áreas cruciales para emprender una acción coordinada a nivel internacional:

Una gestión de deuda coordinada globalmente requiere de varias acciones de política que pueden ser cruciales en la respuesta ante la crisis del coronavirus (Covid-19). En particular, las acciones internacionales coordinadas deben ser independientes del nivel de ingresos de los países, contribuir a solucionar los problemas de sostenibilidad de deuda y responder al impacto de la crisis. No existe una solución única de gestión de deuda pública en la región de ALC debido a las diferencias que existen entre los países. Primero, debe haber una acción coordinada entre los acreedores en la restructuración de la deuda emitida por países que ya se encuentran en dificultades financieras. Segundo, el apoyo oficial debe dar prioridad a las economías cuyo acceso a los mercados de capital es limitado o nulo. Tercero, los países que ya gozaban de amplia sostenibilidad fiscal deben mantener su acceso a los mercados de capital. Finalmente, los países que pudieran tener acceso a los mercados de capital, pero que se enfrentan a altos costos de deuda y/o a riesgos de sostenibilidad de deuda deben poder accedera varias opciones de política que requieren de cooperación internacional, tales como moratorias de deuda, alivio de deuda, creación de un vehículo especial para financiar la crisis o pagar la deuda, y un mayor uso de Derechos Especiales de Giro.

La cooperación internacional es decisiva y el G20 debe desempeñar un papel central en la coordinación de la respuesta a la emergencia sanitaria, haciendo que las vacunas estén disponibles, sean accesibles y asequibles para todas las personas. La cooperación internacional también es esencial en la movilización de los recursos financieros a nivel mundial. Además, se requieren mecanismos para compartir conocimiento, diálogos sobre políticas públicas y transferencias tecnológicas para fomentar una recuperación sostenible y duradera, así como un sistema multilateral revitalizado en el que la región deberá intervenir activamente.

La cooperación e integración regional figura como un objetivo pendiente, aunque sumamente deseable, tanto para hacer frente a las urgentes repercusiones de la crisis, como para impulsar la recuperación y prepararse para contratiempos futuros. La integración regional puede desempeñar un papel clave en la recuperación impulsando las cadenas regionales de valor en los países de ALC.

La crisis de Covid-19 ha recalcado que la cooperación internacional es vital para superar los retos que transcienden fronteras, tales como los desafíos de tributación que han surgido con la digitalización de la economía. Los países de ALC deben beneficiarse de una mayor cooperación con otras economías, en condiciones de igualdad. La región de ALC también tiene un papel importante que desempeñar para encontrar soluciones consensuadas a través de una cooperación multilateral eficaz. Un ejemplo serían los estándares de la OCDE sobre recaudación eficaz del IVA en el comercio electrónico, así como el marco inclusivo de la OCDE/G20 de la erosión de la base imponible nacional y el traslado de beneficios (BEPS) para enfrentar los retos relacionados a los impuestos sobre la renta corporativos que surgen de la digitalización de la economía.

Referencias

[36] Banco Mundial (2020), World Bank predicts sharpest decline of remittances in recent history.

[17] Basto-Aguirre, N., P. Cerutti y S. Nieto-Parra (2020), “Is COVID-19 widening educational gaps in Latin America? Three lessons for urgent policy action”, Vox LACEA, https://vox.lacea.org/?q=blog/covid19_widen_educational_gaps.

[3] Basto Aguirre, N., S. Nieto Parra y J. Vázquez Zamora (2020), “Informality in Latin America in the post COVID‑19 era: Towards a more formal ‘new normal’?”, Vox LACEA, http://www.lacea.org/vox/?q=blog/informality_latam_postcovid19.

[21] Busso, M y J. Messina (2020), Distanciamiento social, informalidad y el problema de la desigualdad, IDB, Washington D.C., https://blogs.iadb.org/ideas-que-cuentan/es/distanciamiento-social-informalidad-y-el-problema-de-la-desigualdad/.

[9] CAF (2020), Economic Perspective for the Second Quarter.

[6] CEPAL (2020), Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe.

[8] CEPAL (2020), Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45782/4/S2000471_es.pdf.

[22] CEPAL (2020), Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2020: principales condicionantes de las políticas fiscal y monetaria en la era pospandemia de COVID-19.

[34] CEPAL (2020), La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, https://www.cepal.org/es/publicaciones/46450-la-inversion-extranjera-directa-america-latina-caribe-2020.

[35] CEPAL (2020), Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación, https://www.cepal.org/es/publicaciones/45734-sectores-empresas-frente-al-covid-19-emergencia-reactivacion.

[13] CEPAL (2019), Panorama Social de América Latina, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44969/5/S1901133_es.pdf.

[38] Dayton-Johnson, J., J. Londoño y S. Nieto-Parra (2011), The Process of Reform in Latin America: A Review Essay, http://dx.doi.org/10.1787/5kg3mkvfcjxv-en.

[24] Dini, M. y G. Stumpo (2019), MIPYMES en América Latina: Un frágil desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento, CEPAL, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44603/1/S1900091_es.pdf.

[28] Espino, E. y M. González Rozada (2012), “Automatic Stabilization and Fiscal Policy: Some Quantitative Implications for Latin America and the Caribbean”, IDB Working Paper Series No. IDB-WP-367 I.

[10] FMI (2020), A crisis like no other, an uncertain recovery”, World Economic Outlook Update, June, International Monetary Fund,.

[5] FMI (2020), Regional Economic Outlook for Western Hemisphere (October).

[2] FMI (2020), World Economic Outlook, October 2020, International Monetary Fund, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020.

[26] Google (2020), Covid-19 Community Mobility Report, https://www.google.com/covid19/mobility/.

[27] ITF (2019), ITF Transport Outlook 2019, OECD Publishing, Paris..

[30] Izquierdo, A., C. Pessino y G. Buletin (2018), Better Spending for Better Lives: How Latin America and the Caribbean Can Do More with Less, Inter-American Development Bank, Washington, D.C. and Palgrave Macmillan, New York, https://publications.iadb.org/en/publication/better-spending-better-lives?eloutlink=imf2adb.

[39] Larrain, G. (2020), “The Stability of the Social Contract in Chile: A paradoxical social explosion and its institutional responses”, Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

[32] Nieto-Parra, S. y R. Orozco (2020), “Public debt and COVID-19. Paying for the crisis in Latin”, Le Grand Continent, https://legrandcontinent.eu/fr/2020/07/22/public-debt-and-covid-19-paying-for-the-crisis-in-latin-america-and-the-caribbean/.

[31] OCDE (2020), El impacto financiero del COVID-19 en Ecuador: Desafíos y Respuestas, No.6, Making Development Happen Series, Centro de Desarrollo de la OCDE, https://www.oecd.org/dev/Impacto-financiero-COVID-19-Ecuador.pdf.

[12] OCDE (2020), How’s Life? 2020: Measuring Well-being, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9870c393-en.

[16] OCDE (2020), Learning remotely when schools close: How well are students and schools prepared? Insights from PISA, OECD Publishing, Paris, https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=127_127063-iiwm328658&title=Learning-remotely-when-schools-close.

[7] OCDE (2020), “OECD Economic Outlook, Interim Report September 2020”, https://doi.org/10.1787/34ffc900-en.

[11] OCDE (2020), OECD Economic Outlook, Volume 2020 Issue 2: Preliminary version, No. 108, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/39a88ab1-en.

[19] OCDE (2019), Gender, Institutions and Development Database (GID-DB) 2019, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GIDDB2019.

[29] OCDE et al. (2020), Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2020, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/68739b9b-en-es.

[1] OCDE et al. (2020), Perspectivas Económicas de América Latina 2020: transformación digital para una mejor reconstrucción, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/Paris, https://doi.org/10.1787/e6e864fb-en.

[4] OCDE et al. (2019), Perspectivas económicas de América Latina 2019: Desarrollo en transición, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/g2g9ff1a-es.

[25] OCDE/CAF (2019), Latin America and the Caribbean 2019: Policies for Competitive SMEs in the Pacific, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/d9e1e5f0-en.

[14] OCDE/OIT (2019), The Key Indicators of Informality based on Individuals and their Households (KIIbIH) Database, https://www.oecd-ilibrary.org/development/tackling-vulnerability-in-the-informal-economy_56928b69-en.

[23] OIT (2015), Small Enterprises, Large Gaps. Employment and Working Conditions in Micro and Small Enterprises in Latin America and the Caribbean, ILO/ Regional Office for Latin America and the Caribbean, 2015. 72 pp.

[20] ONU Mujeres (2020), COVID-19 and violence against women and girls: Addressing the shadow pandemic, https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-covid-19-and-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=640.

[18] Oxfam (2020), El coronavirus no discrimina, las desigualdades sí [Coronavirus does not discriminate, inequalities do], London, https://www.oxfam.org/en/node/12128.

[37] Tommasi, M. y A. Velasco (1995), “Where Are We in the Political Economy of Reform?”, Working Papers from Universidad de San Andres, Departamento de Economia, Vol. 11, https://econpapers.repec.org/paper/sadwpaper/11.htm.

[33] UNCTAD (2020), Global foreign direct investment falls 49%, outlook remains negative, https://unctad.org/fr/node/29081.

[15] UNICEF (2020), “Covid 19: More than 95 per cent of children are out of school in Latin America and the Caribbean”, https://www.unicef.org/press-releases/covid-19-more-95-cent-children-are-out-school-latin-america-and-caribbean.