Abstract

In der beispiellosen weltweiten Gesundheitskrise, in der wir uns befinden, kommt dem Handel wesentliche Bedeutung zu, um Leben zu retten und Lebensgrundlagen zu sichern. Um den Handel aufrechtzuerhalten, ist internationale Zusammenarbeit erforderlich. In Anbetracht der erheblichen Unsicherheit der heutigen Zeit können wir vier Dinge tun: 1. das Vertrauen in den Handel und die Weltmärkte stärken, indem wir die Transparenz bezüglich der handelspolitischen Maßnahmen und Absichten erhöhen, 2. für funktionierende Lieferketten sorgen, vor allem für wichtige Waren wie Medizinprodukte und Nahrungsmittel, 3. die Lage nicht durch unnötige Ausfuhrbeschränkungen und andere Handelshemmnisse verschlimmern und 4. auch inmitten der Krise über die unmittelbare Gegenwart hinausdenken. Der Staat muss seine Fördermaßnahmen so ausrichten, dass sie dem öffentlichen Interesse anstatt Partikularinteressen dienen und nicht zu den Marktverzerrungen von morgen führen. Die OECD arbeitet mit anderen internationalen Organisationen zusammen, um die Regierungen durch aktuelle und objektive Erkenntnisse und Analysen dabei zu unterstützen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Aktualisierung der Fassung vom 10. April 2020, die auf der Website der OECD unter der Rubrik COVID-19 abgerufen werden kann: http://www.oecd.org/coronavirus/.

In dieser schwierigen und unsicheren Lage kommt dem Handel grundlegende Bedeutung zu, um Leben zu retten – und Lebensgrundlagen zu sichern

COVID-19 stellt eine weltweite humanitäre Krise dar. Das Virus verbreitet sich weiterhin rund um den Globus und setzt die Gesundheitssysteme in ihren Bemühungen, Leben zu retten, in bisher ungekanntem Maße unter Druck. Das menschliche Ausmaß der Tragödie wird voraussichtlich noch zunehmen, da das Virus auf Länder der unteren Einkommensgruppe übergreift, die über schwächere Gesundheitssysteme verfügen.

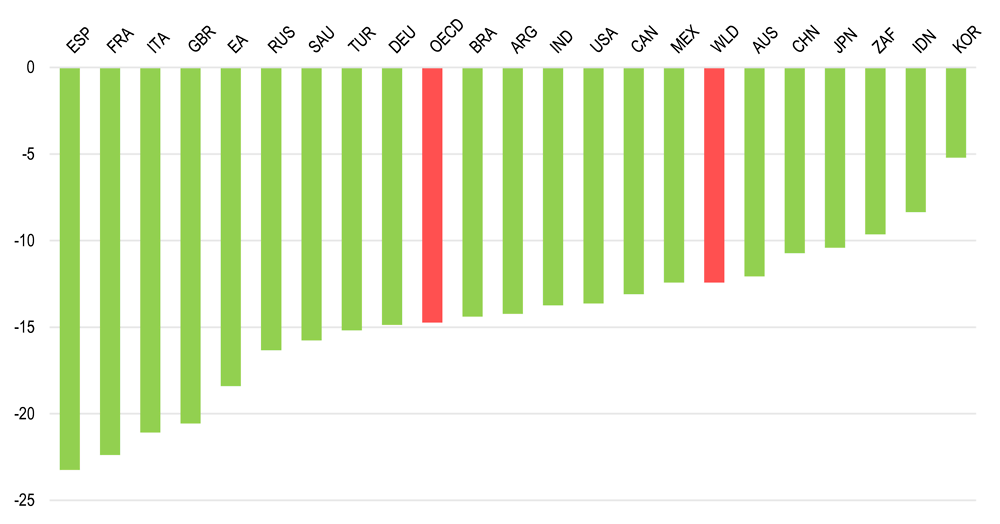

Im OECD Interim Economic Outlook vom März 2020 wurde im Abwärtsszenario noch mit einer Halbierung des weltweiten Wachstums auf 1,5 % gerechnet. Das war jedoch optimistisch. Den jüngsten Schätzungen im OECD-Wirtschaftsausblick vom 10. Juni zufolge gab es im ersten Halbjahr 2020 einen beispiellosen Einbruch der weltweiten Wirtschaftsleistung um nahezu 13 % (Abbildung 1). Außerdem entstehen der Weltwirtschaft durch die Stützungsmaßnahmen der Zentralbanken und die fiskalpolitischen Maßnahmen sehr beträchtliche Kosten. Diese dürften langfristige und komplexe Auswirkungen auf das Staats- und Unternehmensschuldenmanagement haben. Ungeachtet dieser Anstrengungen werden die meisten großen Volkswirtschaften aus heutiger Sicht jedoch in eine Rezession eintreten, und auch gravierendere Szenarien können nicht ausgeschlossen werden.

Eine weitere Herausforderung ist die Unsicherheit bezüglich COVID-19. Dies betrifft u. a. Ausmaß und Tempo des Infektionsgeschehens, Dauer und Umfang der nötigen Shutdown-Maßnahmen, die Aussicht auf Medikamente, mit denen sich die Symptome lindern lassen, sodass sich die Gesundheitseinrichtungen nur auf die schwersten Fälle zu konzentrieren brauchen, sowie das Risiko weiterer Infektionswellen, wenn das Virus um die Welt zieht. Es breitet sich in Wellen aus, wobei die Länder zu unterschiedlichen Zeitpunkten betroffen sind bzw. sich voraussichtlich davon erholen. Klar ist jedoch, dass das Virus und seine Folgen uns wohl noch eine Zeitlang begleiten werden.

Vor diesem Hintergrund ist es eindeutig erforderlich, den Handel aufrechtzuerhalten, um einerseits die Versorgung mit wichtigen Produkten zu gewährleisten und andererseits ein Vertrauenssignal an die Weltwirtschaft zu senden. Dem Handel kommt grundlegende Bedeutung dabei zu, Leben zu retten und Lebensgrundlagen zu bewahren.

Den Handel aufrechtzuerhalten setzt jedoch Zusammenarbeit und Vertrauen voraus – Vertrauen beispielsweise darin, dass der Markt die essenziellen Güter bereitstellt, dass die Staaten keine Exportbeschränkungen einführen und dass die Importe keine Gesundheitsrisiken bergen. In Zeiten von Handelsspannungen, in denen das internationale Handelssystem ohnehin schon einer zunehmenden Zahl an Beschränkungen und Verzerrungen ausgesetzt war – von Zollerhöhungen seitens wichtiger Handelsmächte bis hin zu umfangreicher staatlicher Förderung von Schlüsselsektoren –, stellt dies eine besondere Herausforderung dar. Die Bemühungen, einen Dialog zu führen, um Spannungen durch laufende Verhandlungen zu begegnen bzw. sie zu verhindern, werden heute durch die Mobilitätsbeschränkungen erschwert. Vor dem Hintergrund der schweren wirtschaftlichen Belastungen durch COVID-19 ist es aber wichtiger als je zuvor, eine Eskalation der aktuellen Handelsspannungen zu vermeiden.

Anmerkung: Die Daten für China beziehen sich auf die Veränderung der Wirtschaftsleistung zwischen dem 4. Quartal 2019 und dem 1. Quartal 2020.

Quelle: OECD Economic Outlook 107 Database.

Trotz der erheblichen Unsicherheit können wir heute vier Dinge tun

Erstens das Vertrauen in den Handel und die Weltmärkte durch größere Transparenz stärken

Eine solide gemeinsame, transparente Informationsgrundlage ist von entscheidender Bedeutung für fundierte nationale Maßnahmen, ebenso wie internationale Zusammenarbeit, um den Handel aufrechtzuerhalten. Es ist entscheidend, dass die Länder ihren Verpflichtungen nachkommen und handelsbezogene Maßnahmen, die als Reaktion auf COVID-19 ergriffen werden, bei der Welthandelsorganisation (WTO) anzeigen. Die OECD tauscht mit den Kollegen von der WTO Daten zu diesen Maßnahmen aus und schätzt deren voraussichtlichen Auswirkungen ab, um die Politikverantwortlichen bei der Krisenbewältigung zu unterstützen.

Aufbauend auf unserer jährlichen Publikation Monitoring and Evaluation of Agricultural Policies beobachten und verfolgen wir die Auswirkungen der von den Staaten als Reaktion auf COVID-19 ergriffenen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Produktion und dem Handel von Agrarnahrungsmitteln. Wir pflegen diese Daten in AMIS (Agricultural Market Information System) ein, wo wir mit anderen internationalen Organisationen und Staaten zusammenarbeiten, um zu gewährleisten, dass genaue, aktuelle Daten zu Marktentwicklungen und nationalen Maßnahmen bezüglich der Rohstoffe zur Verfügung stehen, die für das weltweite Ernährungssystem entscheidend sind.1

Zweitens für funktionierende globale Lieferketten sorgen, vor allem für essenzielle Güter

Eine wichtige Priorität besteht darin, dafür zu sorgen, dass die entscheidenden Lieferketten für essenzielle Güter im Zusammenhang mit der Krise – insbesondere Medizinprodukte, Nahrungsmittelerzeugnisse sowie IKT-Waren und -Dienstleistungen – offen und funktionsfähig bleiben. Allerdings gibt es immer mehr Herausforderungen in Bezug auf die Aufrechterhaltung dieser Lieferketten, die mit dem Handel zusammenhängen. Hier einige Beispiele:

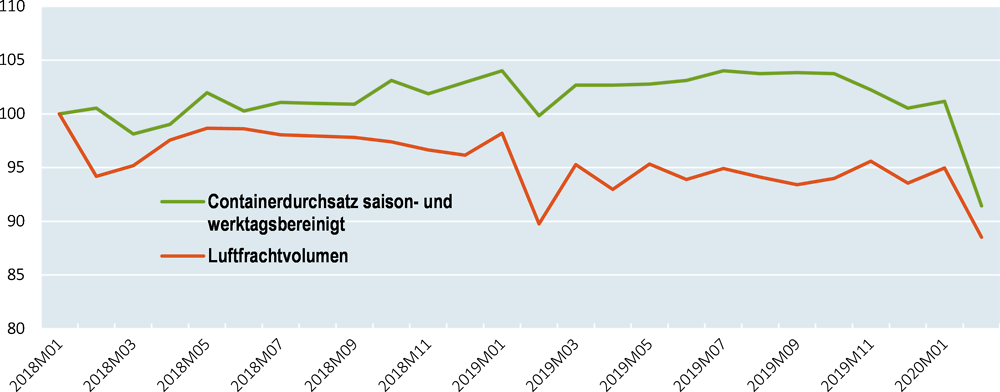

Die Annullierung von Passagierflügen im Zusammenhang mit Reiseverboten hat die Möglichkeiten des Lufttransports eingeschränkt (Abbildung 2), wohingegen die Nachfrage durch die Dringlichkeit der Beförderung wichtiger Waren gestiegen ist. Dies hat die Preise für den Lufttransport steigen lassen (gegenüber Oktober 2019 haben die Kosten für den Lufttransport zwischen der Volksrepublik China – im Folgenden „China“ – und Nordamerika um rd. 30 % und auf einigen wichtigen Routen zwischen Europa und Nordamerika um über 60 % angezogen) (Curran, 2020[1]). Die Lieferzeiten haben sich zudem verlängert. Dies ist für bestimmte zeitsensible Medizinprodukte, aber auch z. T. für den Handel mit hochwertigen Lebensmitteln von Bedeutung.

Wichtige Frachthäfen wiesen im Februar Frachtrückgänge zwischen 10 % und 20 % im Vergleich zum Vorjahr aus (Baschuk, 2020[2]). Über 50 Länder haben die Verfahren in den Häfen geändert. Die Bandbreite der ergriffenen Maßnahmen reicht von Hafenschließungen und Quarantänemaßnahmen bis zu zusätzlichen Dokumentationspflichten und -prüfungen. Einige Länder haben aber auch sogenannte „Green Lanes“ an Ankunftshäfen und Grenzübergängen errichtet, um die Abwicklung der Warentransporte zu beschleunigen.

Als das Virus ausbrach, befanden sich zahlreiche Transportcontainer in chinesischen Häfen, und die Transportbeschränkungen haben zu einer Knappheit geführt, die den Preis der Container (in manchen Fällen erheblich) in die Höhe getrieben hat. Dadurch haben auch die Frachtraten angezogen, u. a. auch für Nahrungsmittelerzeugnisse.

Die Lockdowns wirkten sich darüber hinaus auf die Verfügbarkeit von Arbeitskräften zur Entladung der Schiffe in den Häfen aus (vor allem in Ländern, in denen diese Tätigkeit weniger stark automatisiert erfolgt) bzw. ließen die Kosten aufgrund der höheren Schutzmaßnahmen für die Arbeitskräfte steigen.

Generell sind alle Lieferketten von der Notwendigkeit zusätzlicher Maßnahmen für die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten betroffen (was sich auf die Kosten und den Faktor Zeit auswirkt).

Die Einschränkungen bezüglich der Mobilität der Menschen und die Lockdowns wirken sich auf verschiedene Handelsprozesse aus, von physischen sanitären und phytosanitären Warenkontrollen über TBT-Prüfungen und -Zertifizierungen bis hin zu geänderten Antidumping-Untersuchungen.

All dies erhöht den zeitlichen Aufwand und die Kosten des Handels mit wichtigen Produkten. Es bedarf zwischen den Staaten – und mit dem privaten Sektor – abgestimmter Maßnahmen, um Lösungen für die logistischen Schwierigkeiten zu finden, die die Lieferung grundlegender Waren an die Orte, an denen sie am dringendsten benötigt werden, beeinträchtigen.

Eine unmittelbare Herausforderung besteht darin, die Lieferung von Medizinprodukten zu ermöglichen, die für die Bekämpfung von COVID-19 benötigt werden und die vielfach in verschiedenen Ländern produziert werden. Um die Versorgung mit diesen Produkten weltweit sicherzustellen, müssen sie gehandelt werden. Ein Beispiel: Zu Beginn der Krise wurden OP-Masken hauptsächlich in China hergestellt, das über etwa die Hälfte der weltweiten Produktionskapazitäten verfügte. Im Januar reichten die Kapazitäten jedoch nicht aus, um die Nachfrage zu decken. China stoppte den Export von Masken und führte in der ersten Januarwoche 56 Millionen Masken ein; einige Länder spendeten zudem weitere Masken an China. Inmitten der Krise wurde die chinesische Nachfrage auf 240 Millionen Masken täglich (mehr als das Zehnfache seiner Produktionskapazität) geschätzt. China steigerte die Produktion von rd. 20 Millionen Masken täglich auf rd. 116 Millionen Masken pro Tag Ende Februar und exportiert nun wieder Masken in andere Länder.2

Quelle: OECD, auf der Grundlage von Daten von Innovative Solutions in Maritime Logistics (www.isl.org/en/containerindex) und der International Air Transport Association (www.iata.org).

Um den Handel mit wichtigen Medizinprodukten aufrechtzuerhalten, müssen Handelshemmnisse wie z. B. Zölle auf Medizinprodukte, die für die Bekämpfung von COVID-19 von wesentlicher Bedeutung sind, aufgehoben werden (so erheben einige Länder nach wie vor Zölle in Höhe von 10 % auf COVID-Testkits) (Evenett, 2020[3]), wie dies in einigen Ländern bereits geschehen ist. Ebenso müssen die Zertifizierungsverfahren beschleunigt werden, damit neue Produkte so rasch wie möglich in den Handel gebracht werden können und sichergestellt ist, dass die technischen Spezifikationen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen und den Handel nicht unnötig behindern. Zu guter Letzt bedarf es stärkerer Handelserleichterungen, damit die Waren so rasch wie möglich befördert werden. Dazu gehört auch, die wichtigsten Maßnahmen zu ermitteln, die für eine reibungslose Abwicklung der Zollverfahren ohne allzu starkes menschliches Eingreifen erforderlich sind (siehe weiter unten).

Besondere Schwierigkeiten bestehen in Bezug auf den reibungslosen Ablauf der Lieferketten für Nahrungsmittel. Zusätzlich zu den Auswirkungen der reduzierten Luft- und Seetransportmöglichkeiten sind auch Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Risiko von Lebensmittelverlusten und -verschwendung aufgrund von Verzögerungen bei der Behebung von Schwierigkeiten sowie dem plötzlichen Einbruch der Nachfrage von Restaurants und Hotels zu bewältigen. Es muss ferner sichergestellt werden, dass die unter Quarantäne stehenden Gebiete mit Nahrungsmitteln versorgt werden und angemessene Vorkehrungen für die biologische Sicherheit getroffen werden. Hierfür bedarf es Änderungen im Hinblick darauf, wie Nahrungsmittel erzeugt, verbraucht und verteilt werden. Gleichzeitig muss gewährleistet sein, dass COVID-19-bezogene sanitäre und phytosanitäre Vorschriften auch weiterhin auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen und nicht unnötig restriktiv sind. Die globalen Nahrungsmittelmärkte befinden sich zurzeit zwar im Gleichgewicht und die Getreidebestände sind hoch (AMIS, 2020[4]), die Risiken wie etwa der Mangel an Saisonarbeitern für die Anpflanzung und Ernte von Kulturpflanzen kumulieren sich jedoch, sodass es wichtig ist, die Entwicklungen weiter genau zu beobachten.

Kurzfristig können wir in der Praxis einiges tun, um für einen funktionierenden Handel zu sorgen und seinen Nutzen für die Bekämpfung von COVID-19 zu steigern. Hier einige Beispiele:

Die Grenzkontrollen für Medizinprodukte und Nahrungsmittel beschleunigen sowie die nötigen physischen Interaktionen zwischen den Zoll- und anderen Grenzbeamten und den Händlern an den Grenzen minimieren, indem die Verfahren so weit wie möglich digitalisiert werden. Außerdem sollten die Standardformalitäten beschleunigt werden, um Spielraum für notwendige zusätzliche Kontrollen im Zusammenhang mit COVID-19 zu erhalten. Um das Virus zu bekämpfen und den Warenverkehr zu erleichtern, sind zudem Bemühungen zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit im Bereich des Risikomanagements wichtig, ebenso wie die fortgesetzte Unterstützung der Länder der unteren Einkommensgruppe.

Die Bindung an Arbeitsplätze, Märkte und die Mitmenschen durch folgende Maßnahmen kostengünstiger und einfacher gestalten: Senkung der Zölle auf Güter aus dem Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie und Maßnahmen, die sich auf den Zugang zu digital gestützten Dienstleistungen auswirken, befristete Anhebung der Geringfügigkeitsschwellen, um die Fristen im grenzüberschreitenden E-Commerce zu verkürzen, und Aufrechterhaltung des Handels ohne physischen Kontakt durch Regelungen zur Ermöglichung des elektronischen Zahlungsverkehrs, elektronischer Unterschriften und elektronischer Verträge.

Die Zusammenarbeit medizinischer Forscher zu COVID-19 durch Datenaustausch erleichtern. Der Zugang zu detaillierten Gesundheitsdaten ist von entscheidender Bedeutung, um ein Heilmittel gegen COVID-19 zu finden. Allerdings unterliegen Gesundheitsdaten häufig strengen Vorschriften in Bezug auf den Speicherort sowie Einschränkungen in Bezug auf den grenzüberschreitenden Datenverkehr. Die Staaten könnten die Verarbeitung und die grenzüberschreitende Übermittlung sensibler Daten zur Überwachung von Epidemien ermöglichen und die Nutzung sicherer „Sandboxes“ mit eingeschränktem Zugang fördern, um Gesundheitsdaten zu COVID-19 gemeinsam zu nutzen.

Drittens die Lage nicht verschlimmern

Es gibt in der gegenwärtigen Pandemie eine Vielzahl unvermeidbarer Kosten – ein Grund mehr, um Maßnahmen zu unterlassen, die die Kosten für Händler und Verbraucher weiter erhöhen. Zu allererst müssen Exportbeschränkungen auf essenzielle Güter wie Medizinprodukte und insbesondere Nahrungsmittelerzeugnisse vermieden werden. Gegenwärtig beschränken mehr als 60 Länder3 die Ausfuhren essenzieller Güter und zunehmend auch von Agrar- und Nahrungsmittelerzeugnissen.

Die Nahrungsmittelkrise von 2007-2008 hat vor Augen geführt, dass Ausfuhrbeschränkungen das eigene Land belasten und die Ernährungssicherheit aller beeinträchtigen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Ausfuhrbeschränkungen die Inlandspreise vorübergehend senken und die Verfügbarkeit verbessern; dies mindert allerdings die Anreize für die inländische Produktion, sodass ein etwaiger Nutzen im Allgemeinen nur von kurzer Dauer ist. Bedenklich ist, dass sie durch die Umleitung von Lieferungen weg von den Weltmärkten Aufwärtsdruck auf die internationalen Preise ausüben und damit anderen Ländern schaden – vor allem jenen, die am stärksten von den internationalen Lebensmittelmärkten abhängig sind. Ausfuhrbeschränkungen können das Vertrauen in die internationalen Märkte beeinträchtigen und Hamster- und Panikkäufe auslösen, was die Probleme in den importabhängigen Ländern verstärkt. Letztlich nutzt diese Situation niemandem.

Zurzeit besteht kein Angebotsproblem auf den weltweiten Agrar- und Nahrungsmittelmärkten. Vielmehr sind die Lagerbestände gegenwärtig hoch und die Preise dürften niedrig bleiben. Wenn die Regierungen jedoch Ausfuhrbeschränkungen einführen oder es auf individueller, Unternehmens- oder Landesebene zu Panik- oder Hamsterkäufen kommt, besteht das Risiko, dass ein vermeidbares Problem geschaffen wird.

Die weltweite Versorgung mit Grundnahrungsmitteln ist zwar nicht unmittelbar bedroht, bestimmte Nahrungsmittelketten könnten potenziell jedoch stark beeinträchtigt werden, vor allem durch den Mangel an Saisonarbeitern für die Pflanzung oder Ernte von Kulturpflanzen, logistische Engpässe sowie zusätzliche sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen. Wachsamkeit ist vonnöten, um sicherzustellen, dass keine krisen- oder politikbedingten Risikofaktoren zu Versorgungsunterbrechungen führen, vor allem, wenn die Eindämmungsmaßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 längerfristig in Kraft bleiben.

Ganz anders stellt sich die Weltmarktlage für Medizinprodukte dar. Hier kommt es entscheidend darauf an, das weltweite Angebot an essenziellen Medizinprodukten zur Bekämpfung von COVID-19 insgesamt zu steigern, allen voran Beatmungsgeräte und Masken. Die Staaten müssen dringend in die Erhöhung der Produktionskapazitäten für die lokalen, regionalen und globalen Märkte investieren, und zwar auch in Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor.

Einige Staaten ergreifen Maßnahmen, mit denen die Versorgung der eigenen Bevölkerung gewährleistet werden soll, die jedoch die Versorgung anderer Länder beeinträchtigen. Ausfuhrbeschränkungen erfolgen häufig in Form besonderer Genehmigungsauflagen oder gänzlicher Ausfuhrverbote für bestimmte Produkte. Zu den weiteren Maßnahmen zählen Abnahmegarantien oder die Beschlagnahmung von Waren. Dies sind schwierige Themen. Der Schutz der eigenen Bevölkerung ist zwar natürlich ein berechtigtes Anliegen der Staaten, die Folgen für andere Länder – und damit für die weltweiten Bemühungen zur Eindämmung des Virus und zur Verhinderung schädlicher zweiter oder dritter Pandemiewellen – können jedoch schwerwiegend sein.

Manche Länder sind nicht in der Lage, ihre eigenen Medizinprodukte in ausreichender Menge – oder kosteneffizient – zu produzieren. Dies ist vor allem jetzt der Fall, da sich das Virus in Ländern der unteren Einkommensgruppe ausbreitet, wo die Priorität in Anbetracht der begrenzten Gesundheitsbudgets nicht darin bestehen sollte, Produktionskapazitäten im Inland aufzubauen. Für diese Länder – ebenso wie für andere, die bereits vom Virus betroffen waren – ist der Handel von grundlegender Bedeutung.

In der Tat wäre es den Gebieten, die schon aufgrund des Virus abgeriegelt wurden, schlechter ergangen, wenn sie sich auf die lokale Wirtschaft hätten stützen müssen, um die Versorgung mit Medizinprodukten, Nahrungsmitteln und anderen Bedarfsgütern zu gewährleisten. Selbst Länder mit vorhandenen Produktionskapazitäten für medizinische Ausrüstung hatten Schwierigkeiten, den Bedarf zu decken. Auf dem Höhepunkt der COVID-19-Ausbrüche sind möglicherweise selbst Länder mit beträchtlichen Fertigungskapazitäten nicht in der Lage, diese voll auszuschöpfen, wenn es zu Arbeitskräfteengpässen oder Mobilitätsbeschränkungen kommt. Außerdem kann die Fertigung von Ausrüstungen selbst dann, wenn sie im Inland erfolgt, auf importierte Vorleistungen angewiesen sein. Die Gefahr einer Beggar-thy-Neighbour-Politik besteht darin, dass jedes Land auch selbst ein Nachbarland ist.

Um eine solche Politik zu vermeiden, benötigen die Länder die Sicherheit, dass sie die benötigten Güter tatsächlich über die Weltmärkte beziehen können. Transparenz sowie Dialog und Zusammenarbeit auf globaler Ebene sind von wesentlicher Bedeutung, um Vertrauen in die globale Versorgung aufzubauen. Sollten sich Ausfuhrbeschränkungen für Medizinprodukte im gegenwärtigen politischen Kontext nicht ganz vermeiden lassen, kommt es entscheidend darauf an, Vereinbarungen über strenge Bedingungen für ihren befristeten Einsatz zu treffen.

Um allgemein das Vertrauen in die Märkte und Zusammenarbeit auf globaler Ebene aufrechtzuerhalten, muss eine weitere Eskalation der gegenwärtigen Handelsspannungen vermieden werden. Da die Unternehmen durch den Nachfrageeinbruch und die derzeitige Unsicherheit bezüglich der Dauer und Schwere von COVID-19 und den damit verbundenen Eindämmungsmaßnahmen bereits beeinträchtigt sind, ist jetzt nicht die Zeit, ihre Kosten weiter in die Höhe zu treiben, insbesondere durch unnötige Unsicherheit in Bezug auf die Politik. Wenn Unternehmen und Verbrauchern zusätzliche Kosten in Form von Zöllen auferlegt werden, führt das nicht nur zu weiteren Härten für diejenigen, die infolge der Krise bereits Einkommenseinbußen hinnehmen mussten, sondern es droht auch den Umfang der staatlichen Hilfen zu vergrößern, mit dem eben diese Unternehmen und Verbraucher unterstützt werden müssen. Ein positiver Schritt, um das Vertrauen zu stärken und die Lasten zu senken, bestünde darin, dass sich die Regierungen verpflichten, keine neuen Zölle oder Handelshemmnisse einzuführen.

Auch wenn der Handel zu einem der ersten Opfer der weltweiten Wirtschaftskrise 2008 zählte, war nur rd. 1 % der weltweiten Importe von neuen Handelsbeschränkungen betroffen. Damals verpflichteten sich die Staats- und Regierungschefs der G20, von protektionistischen Maßnahmen abzusehen und das regelbasierte Handelssystem aufrechtzuerhalten. Die Handelsregeln der WTO sorgten für eine gewisse Sicherheit für die Unternehmen und stabilisierten das System durch die Festlegung einer Obergrenze für Zollmaßnahmen. Die gegenwärtige Krise weist zwar einige Unterschiede – und Gemeinsamkeiten – zur letzten Wirtschaftskrise auf (siehe Kasten), das unsichere wirtschaftliche Umfeld heute macht jedoch das Bekenntnis zu einem auf Regeln beruhenden Handel notwendiger denn je.

Während sich die politisch Verantwortlichen den beträchtlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit COVID-19 stellen, kommt immer wieder die Frage auf, ob sich Lehren aus den Erfahrungen der weltweiten Wirtschaftskrise ziehen lassen und inwiefern sich beide Krisen ähneln. Im Folgenden sind einige Beispiele für Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufgeführt.

Unterschiede

Es geht nicht nur um Vertrauenseinbußen, die Wirtschaftstätigkeit wird heruntergefahren (Shutdown).

Auf viele Sektoren breit verteilt, gleichzeitig und teilweise mit sofortiger Wirkung

Erfordert hohe staatliche Investitionen – vor allem im Gesundheitssektor, aber in Anbetracht der umfangreichen Arbeitsplatzverluste auch im Bereich der sozialen Sicherung

Mobilitätsbeschränkungen setzen einigen der automatischen Stabilisatoren/ausgleichenden Maßnahmen (informelle Beschäftigung, Sharing Economy) Grenzen und führen zu zusätzlichen Kosten.

Besondere Anliegen im Zusammenhang mit medizinischer Ausrüstung und der biologischen Sicherheit von Lebensmitteln

Geht stärker vom Dienstleistungssektor aus, da die physischen Kontakte Einschränkungen unterliegen und die Tätigkeit in wichtigen Dienstleistungsbranchen weitgehend zum Erliegen gekommen ist (Tourismus-, Reise- und Unterhaltungsbranche).

Diese Krise hat überproportional starke Auswirkungen auf KKMU.

Umfangreichere Produktionsstörungen, die Druck auf die Lieferketten ausüben

Gemeinsamkeiten

Diese Krise erfolgt in Wellen, da von Problemen in einem Sektor oder Land Effekte ausgehen, die in anderen Sektoren (z. B. zwischen dem Finanzsektor und der Realwirtschaft) oder Ländern neue Probleme schaffen. Die Zweit- und Drittrundeneffekte von Politikmaßnahmen können unvorhersehbar, aber erheblich sein.

Auch hier handelt es sich um eine Beschäftigungskrise, die erhebliche Folgen für die Unterstützung von Arbeitskräften im Angesicht der Massenarbeitslosigkeit haben wird.

Die Effekte der Krise sind weltweit zeitversetzt zu spüren. Wahrscheinlich wird es Afrika wieder zuletzt treffen (das jedoch auch am schlechtesten gerüstet ist).

Die Regierungen stehen vor der Herausforderung, rasch und massiv in vielen verschiedenen Politikbereichen zugleich handeln zu müssen.

Sie müssen gleichzeitig die unmittelbare Gegenwart und die Zukunft im Blick haben.

Viertens über die unmittelbare Gegenwart hinausblicken: Politikmaßnahmen von heute können langfristige Wirkungen haben

Die Länder müssen sich zwar selbstverständlich darauf konzentrieren, die Gesundheit und die wirtschaftliche Sicherheit der Menschen heute zu gewährleisten, die OECD kann jedoch eine besonders wichtige Rolle dabei spielen, auch an die Zukunft zu denken, und die Regierungen vor dem Hintergrund der vergangenen und gegenwärtigen Erfahrungen darin unterstützen, für eine robuste und nachhaltige Erholung zu sorgen, die breiten Bevölkerungsschichten zugutekommt. Einige Kernfragen – und Arbeitsgebiete der OECD – sind im Folgenden dargestellt.

Auf die Ausgestaltung staatlicher Maßnahmen kommt es an

Die Staaten leisten – notwendigerweise und zurecht – umfangreiche Unterstützung, um zu verhindern, dass die COVID-19-Krise Lebensgrundlagen, Unternehmen und Fertigungskapazitäten zerstört. Wenn sich die Situation aber wieder entspannt hat, müssen die Regierungen ihre Maßnahmen genau prüfen, um sicherzustellen, dass sie nicht zu unfairem Wettbewerb und Verzerrungen in der Weltwirtschaft führen. Auch wenn diese Aufgabe erst zu einem späteren Zeitpunkt ansteht, wirkt sich die Gestaltung der Stützungsmaßnahmen heute darauf aus, wie die Weltwirtschaft in der Zukunft aussehen wird und ob sie allen – spürbar – zum Vorteil gereichen wird.

Die heute gewährte Unterstützung hat große Auswirkungen auf die globalen Wettbewerbsbedingungen. Von der OECD durchgeführte Arbeiten zu einer Reihe von Sektoren, zuletzt beispielsweise zur Stahl- und zur Halbleiterbranche, zeigen, dass die umfangreiche staatliche Unterstützung einen starken Effekt auf das Produktionsniveau und den globalen Wettbewerb hat. In diesen Arbeiten wurden neue Trends aufgezeigt, die darin bestehen, auf intransparente Art und Weise erhebliche staatliche Fördermittel in Form zinsbegünstigter Kredite und staatlicher Kapitalbeteiligungen über das Finanzsystem zur Verfügung zu stellen. In Anbetracht der Tatsache, dass diese Instrumente in der Krise wichtig sind und häufig genutzt werden – vor allem Beteiligungen können ein effektives Mittel darstellen, um strauchelnden Unternehmen kurzfristig unter die Arme zu greifen –, werden die künftigen Wettbewerbsbedingungen für die Weltwirtschaft entscheidend davon abhängen, wie die Staaten diese Förderung und gegebenenfalls deren Rücknahme gestalten. Die Staaten müssen genau prüfen, in welchen Sektoren sie längere Zeit engagiert bleiben müssen und aus welchen sie sich so schnell wie möglich zurückziehen sollten. Die gegenwärtige Krise kann durchaus zu einer längerfristigen Veränderung der Rolle des Staates in der Wirtschaft führen – was auch Folgen für die Entwicklung etwaiger neuer Handelsregeln für die staatliche Förderung hätte. Da zahlreiche, von der Landwirtschaft bis hin zu fossilen Energieträgern gemachte Erfahrungen den Schluss zulassen, dass eine etwaige Förderung, wenn sie erst einmal eingeführt ist, möglicherweise nur schwer wieder rückgängig gemacht werden kann, könnten verschiedenste Subventionen dauerhaft bestehen bleiben und die Bedenken in Bezug auf unfairen Wettbewerb in der Weltwirtschaft verstärken.

Die Form der Unterstützung hat auch große Auswirkungen auf die Verteilung der Gewinne aus den miteinander verbundenen Märkten auf nationaler Ebene. Große Besorgnis gab es im Zuge der letzten Krise, weil die Rettungsaktionen eher den Großunternehmen als den Durchschnittsbürgern zugutekamen. Dies verstärkte weltweit die in den einzelnen Ländern bereits vorhandenen Tendenzen zu größerer Vermögens-, Einkommens- und vor allem Chancenungleichheit (OECD, 2017[5]). Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die in der aktuellen Situation gewährten Hilfen stärker dem Gemeinwohl als Partikularinteressen dienen und eher den Menschen als den Unternehmen zugutekommen, und dass dies auch so wahrgenommen wird.

Diese Faktoren verstärken sich gegenseitig. Der Umfang der während und nach der Krise benötigten öffentlichen Investitionen – von den Gesundheitssystemen und der sozialen Absicherung bis zum Zugang zu Bildung und zu den digitalen Netzwerken – unterstreicht die Notwendigkeit, die Förderung für Unternehmen und Wirtschaftsbranchen so effizient wie möglich zu gestalten, um den größten Nutzen aus den verfügbaren öffentlichen Mitteln zu erzielen. Eine gut konzipierte Förderung wirkt zudem weniger marktverzerrend und wirft weniger Bedenken bezüglich der Auswirkungen auf den internationalen Wettbewerb auf. Fairness – sowohl bei der Nutzenverteilung auf nationaler Ebene als auch im globalen Wettbewerb – ist grundlegend, um die Unterstützung der Öffentlichkeit für den Handel und offene Märkte aufrechtzuerhalten, die für die Überwindung dieser Krise erforderlich sind.

Auch wenn die Regierungen zurzeit im Krisenmodus arbeiten, müssen die unverzichtbaren Staatshilfen umsichtig gestaltet werden. In Bezug auf die Minimierung von Wettbewerbsverzerrungen durch öffentliche Subventionen – nicht zuletzt im Zusammenhang mit staatlichen Unternehmensbeteiligungen – kann auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgegriffen werden. Zu den Grundprinzipien zählt, dass die gewährte Förderung:

transparent ist – insbesondere in Hinsicht auf die Bedingungen einer etwaigen Förderung über das Finanzsystem,

ähnlich beeinträchtigte Unternehmen gleich behandelt und auf diejenigen abzielt, die am stärksten von Störungen der Geschäftstätigkeit betroffen sind, aber keine Unternehmen rettet, die ohne die Pandemie gescheitert wären,

zeitlich begrenzt erfolgt und regelmäßig überprüft wird, um sicherzustellen, dass die Ziele erreicht werden und die Förderung weiter nötig ist, und

auf die Verbraucher abzielt und sie entscheiden lässt, wie sie etwaige Fördermittel verwenden, statt sie an den Verbrauch von bestimmten Vorleistungen bzw. Waren und Dienstleistungen für den Endverbrauch zu knüpfen.

Im Rahmen der laufenden OECD-Arbeiten zum Themenkomplex staatliche Förderung und Marktverzerrungen werden den Staaten Erkenntnisse geliefert, um sie bei ihren Entscheidungen bezüglich der Gestaltung der Krisenmaßnahmen zu unterstützen.

Die Unternehmen und Staaten müssen neu über die Resilienz der globalen Wertschöpfungsketten nachdenken

Gegenwärtig wird eine lebhafte Debatte über die Auswirkungen von COVID-19 auf die weltweiten Produktionsstrukturen und die globalen Lieferketten geführt. Einige plädieren vor dem Hintergrund von COVID-19 für renationalisierte oder zumindest kürzere Lieferketten, um die Risiken aus den weltweiten Engagements zu verringern. Aus dieser Perspektive müssen die Unternehmen möglicherweise ihre Einkaufsentscheidungen überdenken, was zu einer Umstrukturierung der weltweiten Produktion mit potenziell weitreichenden Folgen vor allem für die Entwicklungsländer führen könnte. Darüber hinaus wird die Auffassung vertreten, dass die Staaten die Liste der im Inland herzustellenden strategischen Waren überprüfen oder den Unternehmen neue Einkaufsvorgaben machen müssen. Auch das öffentliche Beschaffungswesen könnte auf den Prüfstand kommen.

Es besteht jedoch die Gefahr, dass übereilte Annahmen bezüglich dessen getroffen werden, was erforderlich ist, um die einzelnen Länder resilient zu machen. Auf internationaler Ebene ist eine diversifizierte Produktion häufig eine Möglichkeit, um Unternehmen in einem ungünstigen Umfeld resilient und anpassungsfähig zu machen, wohingegen die Erfahrungen der Agrar- und Nahrungsmittelindustrie gezeigt haben, dass Selbstversorgung nicht mit Versorgungssicherheit gleichzusetzen ist. Wirtschaft und Politik müssen zudem neu darüber nachdenken, wie die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten am besten gewährleistet werden kann. Hierfür bedarf es eines besseren Verständnisses der Stärken und Schwächen der wichtigsten Lieferketten während der gegenwärtigen Krise. Ausgehend von dieser Analyse muss das Instrumentarium überprüft werden, das ihre Resilienz gewährleisten soll. Im Hinblick auf die Unternehmensstrategien kann dies beispielsweise bedeuten, die Gesamtstrukturen der Unternehmen zu überprüfen, vor allem im Hinblick auf ungenutzte Kapazitäten und Lagerbestände. Die Staaten müssen abwägen, welches handels- und investitionspolitische Umfeld die Resilienz am besten fördern kann. Dazu gehören z. B. digitale Infrastrukturen zur Vermeidung von Produktivitätseinbrüchen in Zeiten einer Pandemie oder größere Handelserleichterungen, die mögliche Störungen im Zusammenhang mit Prozessen verringern, die einen direkten Kontakt erfordern. Die Staaten müssen möglicherweise auch die besonderen Liefervereinbarungen für bestimmte strategische Waren wie medizinische Ausrüstung prüfen; dies sollte jedoch nicht unbedingt heißen, dass die Produktion repatriiert wird. Es wäre beispielsweise mit hohen Kosten verbunden, wenn jedes Land ausreichende Fertigungskapazitäten für Gesichtsmasken aufbauen würde, um den Bedarf der gegenwärtigen Krise selbst zu decken und die gesamte Wertschöpfungskette abzudecken. Alternativ könnte eine effektive und kosteneffizientere Lösung darin bestehen, strategische Lagerbestände aufzubauen oder vorab mit Unternehmen Vereinbarungen über die rasche Umrüstung von Fertigungsstraßen in Krisenzeiten zu treffen.

Die OECD unterstützt die Regierungen – insbesondere auf der Grundlage der aus der OECD Trade in Value-Added (TiVA) Database gewonnenen Erkenntnisse – bei der Prüfung dieser Fragen, indem sie die Folgen von COVID-19 auf die Einkaufsentscheidungen der Unternehmen ermittelt und die Widerstandsfähigkeit und Risikoanfälligkeit bestimmter globaler Lieferketten untersucht.

In den Bereichen Handel und Gesundheit muss mehr getan werden, um für das nächste Mal gewappnet zu sein

Die gegenwärtige Krise bietet die Gelegenheit, sich auf künftige Pandemien vorzubereiten. Zusätzlich zu den nationalen Maßnahmen zur Gewährleistung der Versorgung könnte es Spielraum für internationale Vereinbarungen geben, um die Vorhersehbarkeit und die Sicherheit bezüglich der Verfügbarkeit wichtiger Waren auf den internationalen Märkten zu erhöhen. Dies könnte das Vertrauen darin stärken, dass der Handel in Gang bleiben wird, um die Bewältigung künftiger Pandemien zu unterstützen.

Eine mögliche Vereinbarung zwischen den Ländern könnte beispielsweise folgende Elemente umfassen:

Transparenz gewährleisten: Die im Gefolge der Nahrungsmittelpreiskrise von 2007-2008 geschaffene Datenbank AMIS, über die die Staaten Markt-, Politik- und Lagerhaltungsdaten zu wichtigen Grundnahrungsmitteln austauschen können, hat den Wert von aktuellen Daten und Transparenz zur Prävention von Krisen hervorgehoben, die durch Panik- bzw. Hamsterkäufe oder Ausfuhrbeschränkungen verursacht werden. Die Schaffung von Transparenz in Bezug auf handelsbezogene Maßnahmen im Zusammenhang mit Medizinprodukten, etwa durch den Informationsaustausch mit der WTO, kann eine wichtige Rolle dabei spielen, das Vertrauen in die Versorgung über die Weltmärkte aufrechtzuerhalten.

Zölle auf grundlegende Medizinprodukte senken – die Länder könnten eine – möglicherweise auch plurilaterale – Initiative auf WTO-Ebene prüfen, um Zölle auf einen zu vereinbarenden Katalog von grundlegenden Medizinprodukten zu beseitigen (ähnlich wie bei der im Hinblick auf IT-Produkte erzielten Vereinbarung).

Regeln für Ausfuhrbeschränkungen etablieren – diese könnten beispielsweise eine Einigung über die Untersagung von Ausfuhrverboten oder die Formulierung strenger Auflagen für den Einsatz solcher Verbote für bestimmte Waren umfassen und auf der aktuellen G20-Erklärung aufbauen, in der es heißt: „Wir vereinbaren, dass Sofortmaßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19, so sie für nötig erachtet werden, gezielt, angemessen, transparent und zeitlich begrenzt sein müssen und dass sie keine unnötigen Handelshindernisse oder Störungen der globalen Lieferketten entstehen lassen und mit den WTO-Regeln in Einklang stehen“.4

Vorab in gemeinsame Lösungen investieren – Lagerbestände an grundlegenden Medizinprodukten könnten beispielsweise auf regionaler Ebene gemeinsam angelegt werden.

Die Versorgung der am stärksten gefährdeten Länder sichern – die Maßnahmen etwa im Zusammenhang mit Ausfuhrbeschränkungen und dem Aufbau regionaler Lagerbestände könnten z. B. spezifische Ausnahmeregeln oder Hilfen umfassen, um die Versorgung der ärmsten Länder zu sichern.

Die Untersuchungen der OECD und anderer internationaler Organisationen zu handelsbezogenen Fragen und Auswirkungen im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Pandemie könnten als Grundlage für mögliche Gespräche zwischen den Regierungen über eine Handels- und Gesundheitsinitiative dienen.

Handelspolitische Entscheidungen sind wichtig für die Gegenwart, aber auch für eine durch den Handel gestützte Erholung

Da COVID-19 die Länder zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedlichem Maße trifft, sind der Zugang zur weltweiten Nachfrage über offene Märkte und fortgesetzter Handel wichtig, um die wirtschaftliche Erholung nachhaltig zu fördern.

Daher ist zu prüfen, wie der Handel in der gegenwärtigen Krise aufrechterhalten werden kann, damit er die weltweite Erholung unterstützen kann. Hierfür kommt es darauf an, heute Maßnahmen zu ergreifen und Entscheidungen zu treffen, bei denen auch an die Zukunft gedacht wird.

Die von der OECD durchgeführten Analysen können den Regierungen als Grundlage dienen für ihre nationalen Handlungsprioritäten und – worauf es entscheidend ankommt – für ein gemeinsames Vorgehen für eine nachhaltigere, inklusivere und widerstandsfähigere Weltwirtschaft.

Dies ist der erste von mehreren Policy Briefs zum Thema Handel im Zusammenhang mit COVID-19. In weiteren Policy Briefs in dieser Reihe wird ausführlicher auf spezifische Themen eingegangen, wie z. B.:

Handelserleichterungen

Staatshilfen

Globale Wertschöpfungsketten für Waren des Grundbedarfs

Dienstleistungshandel

Ein Rahmenpapier, COVID-19 and Food and Agriculture: Issues and Actions ist in Vorbereitung, ebenso wie ausführliche Policy Briefs zu spezifischen Branchen und Themen.

Andere Policy Briefs zu allgemeineren Themen können abgerufen werden unter oecd.org/coronavirus.

Literaturverzeichnis

[4] AMIS (2020), Market Monitor, No. 77, http://www.amis-outlook.org.

[2] Baschuk, B. (2020), “A Trade Collapse that’s Heading Into the History Books”, Bloomberg, https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-26/supply-chain-latest-a-trade-plunge-worthy-of-the-history-books (Abruf: 6. April 2020).

[1] Curran, E. (2020), “Urgent Demand for Medical Equipment is Making Air Cargo Fees “Absolutely Crazy””, Bloomberg, https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-30/-absolutely-crazy-air-cargo-fees-highlight-supply-chain-squeeze (Abruf: 6. April 2020).

[3] Evenett, S. (2020), “Tackling COVID-19 Together”, Global Trade Alert, Universität St. Gallen, Schweiz, https://www.globaltradealert.org/reports (Abruf: 6. April 2020).

[5] OECD (2017), Making Trade Work for All, OECD, Paris, https://www.oecd.org/trade/understanding-the-global-trading-system/making-trade-work-for-all.

Anmerkungen

Nähere Informationen zu AMIS können abgerufen werden unter www.amis-outlook.org.

OECD Policy Brief zur Wertschöpfungskette für OP-Masken (erscheint demnächst).

International Trade Center, Market Access Map, https://macmap.org/en/covid19 (Zugriff: 2. April 2020).

Vgl. G20 Trade and Investment Ministerial Statement, 30. März 2020, Absatz 5, http://www.g20.utoronto.ca/2020/2020-g20-trade-0330.html.