Abstract

Les jeunes sont l’une des populations les plus durement touchées par la crise économique provoquée par la pandémie de COVID 19. Cette synthèse présente des informations internationales sur les préoccupations et les vulnérabilités perçues des jeunes, ainsi que sur leurs préférences en matière d’action publique. Il ressort du cycle 2020 de l’enquête de l’OCDE sur « Des risques qui comptent » (Risks that Matter - RTM) que deux jeunes de 18 à 29 ans sur trois sont préoccupés par la situation financière de leur ménage et son bien-être social et économique global, et qu’ils sont aussi nombreux à penser que l’État devrait faire plus pour les aider. Toutefois, un jeune sur quatre seulement est prêt à payer plus d’impôts pour financer une offre optimisée de services d’aide à l’emploi ou au revenu.

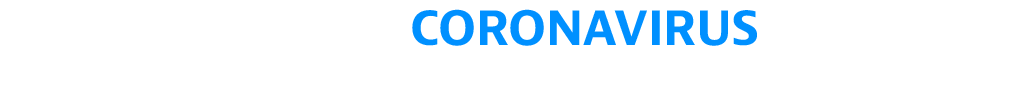

La moitié environ des ménages des jeunes ont subi une forme de perturbation liée à l’emploi. 51 % des 18-29 ans ayant répondu à l’enquête RTM 2020 de l’OCDE déclarent avoir subi, eux-mêmes ou un membre de leur ménage, une perturbation liée à l’emploi depuis le début de la pandémie de COVID‑19, sous la forme d'une perte d'emploi, du recours à un dispositif de maintien dans l’emploi, d’une réduction du temps de travail et/ou d'une baisse de salaire. Les proportions sont moindres dans les autres groupes d’âge, 46 % des 30-49 ans et 37 % des 50-64 ans déclarant avoir subi une perturbation liée à l’emploi.

Les jeunes issus de milieux modestes sont plus durement touchés. Un jeune sur cinq déclarant appartenir à un milieu modeste ou ouvrier déplore avoir perdu son emploi, contre un jeune sur huit seulement dans la classe moyenne.

Plus d'un jeune sur trois déclare rencontrer des difficultés financières depuis le début de la pandémie. 20 % des ménages des jeunes ont puisé dans leur épargne ou vendu des actifs pour régler une dépense habituelle (loyer ou facture de services publics par exemple). 11 % ont emprunté de l’argent à des parents ou des amis pour payer une dépense habituelle, et un pourcentage similaire s’est endetté davantage ou a eu recours au crédit. Dans les pays de l’OCDE, 5 % des jeunes ont eu faim parce qu’ils n’avaient pas les moyens d’acheter des denrées alimentaires et 2.4 % ont perdu leur logement parce qu’ils ne pouvaient plus payer leur loyer ou rembourser leur prêt.

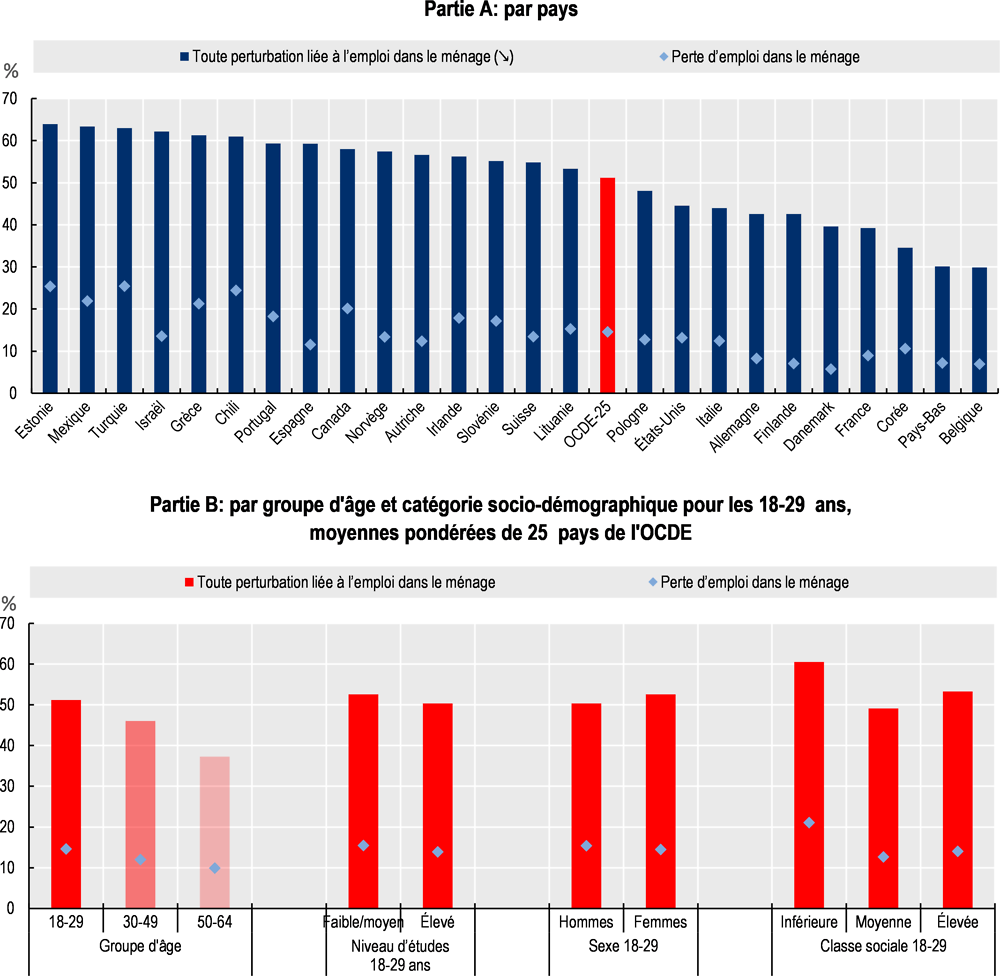

Même dans les pays où les taux de perte d’emploi et les difficultés financières connexes sont relativement faibles, les jeunes sont inquiets. 63 % des jeunes des pays de l’OCDE sont préoccupés par la situation financière de leur ménage et son bien-être social et économique global. Cette proportion est légèrement inférieure à celle relevée pour l’ensemble des autres groupes d’âge (67 %), mais elle représente tout de même une majorité alarmante des jeunes.

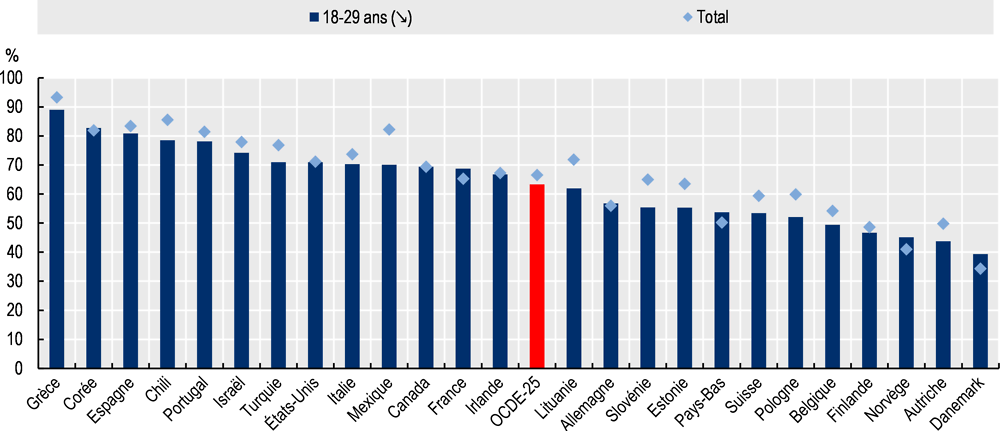

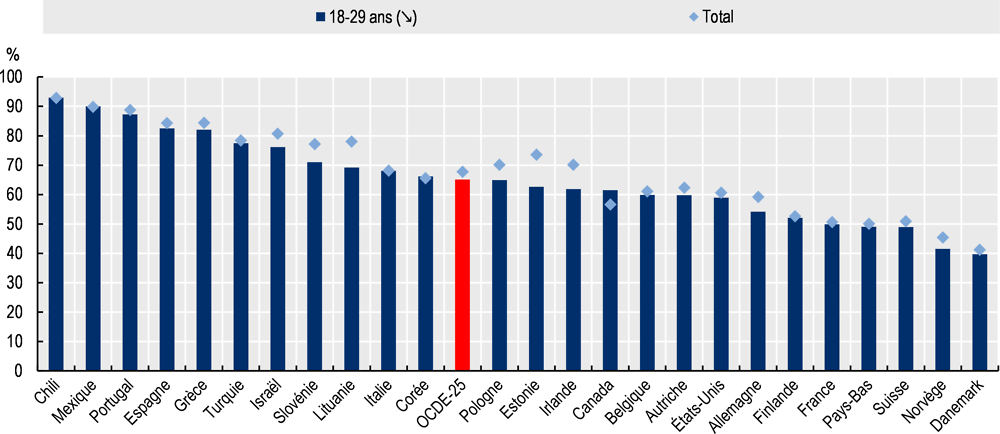

Malgré les efforts considérables déployés par les pays de l’OCDE pour atténuer les retombées de la crise du COVID‑19, deux jeunes de 18 à 29 ans sur trois pensent que l’État devrait faire davantage pour assurer leur sécurité économique et sociale, et leur bien-être. Si les réponses varient d’un pays à l’autre, plus de la moitié des jeunes répondants estiment que l’État devrait faire plus dans tous les pays de l’OCDE sauf cinq.

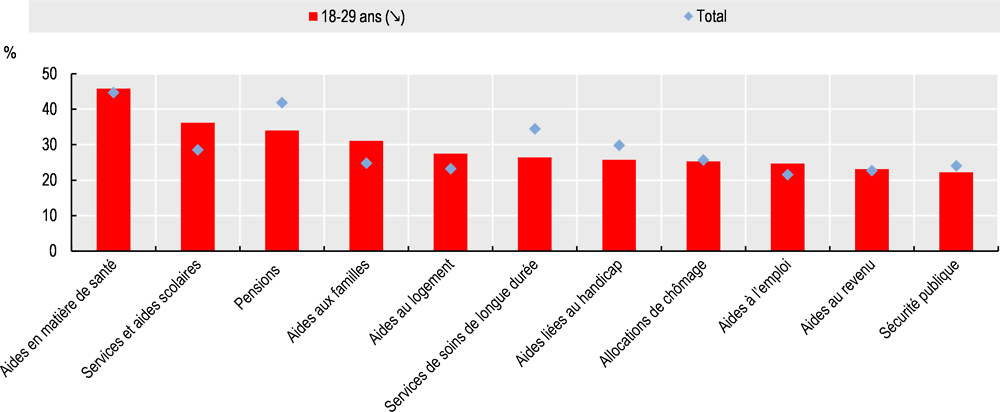

Toutefois, les jeunes ne sont pas nécessairement prêts à payer plus d’impôts pour financer une offre optimisée de services d’aide à l’emploi ou au revenu. Un jeune sur quatre seulement serait prêt à payer 2 % d’impôts et de cotisations sociales supplémentaires sur leurs revenus pour bénéficier d’une aide à l’emploi ou au revenu. Ils sont plus nombreux à être prêts à payer plus pour accéder à de meilleurs services en matière d’éducation (36 %) et de santé (46 %).

Quatre jeunes sur dix estiment que les pouvoirs publics ne tiennent pas compte de leur point de vue dans l’élaboration ou la réforme des prestations et services publics. Dans toutes les classes d’âge, 49 % des répondants ne sont pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle l’État tient compte de l’opinion des personnes comme eux dans l’élaboration ou la réforme des prestations et services publics.

Aller au-delà des sources de données habituelles

La crise économique provoquée par la pandémie de COVID‑19 a durement frappé les jeunes. Au début de la pandémie, le chômage des jeunes s’est envolé, sous l’effet d’une hausse deux fois supérieure à celle constatée pour la population totale, et il reste supérieur aux niveaux d’avant la crise dans la quasi-totalité des pays de l’OCDE. Fin 2020, le taux de chômage moyen pondéré dans la zone OCDE s’élevait à 11.5 % pour les 15-29 ans, soit 19.1 millions de jeunes chômeurs. Au début de la pandémie, la hausse du chômage a touché plus fortement les jeunes femmes que les jeunes hommes, mais cet écart s'est résorbé depuis. Le nombre d’heures travaillées par les jeunes qui ont réussi à conserver leur travail a diminué (de 25 % en glissement annuel au deuxième trimestre de 2020 pour les 15‑24 ans) et le retour aux niveaux enregistrés avant la crise s’opère beaucoup plus lentement chez les jeunes qu’au sein de la population générale d’âge actif (OCDE, 2021[1]). Par ailleurs, de nombreux jeunes sont confrontés à des difficultés associées aux mesures de distanciation physique, à l’apprentissage à distance, à la baisse de leur revenu, à des situations complexes au sein de leur foyer et/ou à des troubles mentaux. La crise ne touche pas tous les jeunes de la même manière, et pèse plus lourdement sur ceux qui étaient déjà dans une situation plus difficile.

Les conséquences de la crise du COVID‑19 sur les résultats des jeunes sur le marché du travail sont analysées en détail dans les Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2021 (OCDE, 2021[1]). La synthèse intitulée COVID-19 : que font les pays pour soutenir les jeunes face à la crise ? publiée par l’OCDE décrit la panoplie de mesures prises par les pays pour venir plus spécifiquement en aide aux jeunes (OCDE, 2021[2]). Elle apporte un complément aux deux rapports en s’appuyant sur les conclusions de l’enquête « Des risques qui comptent » 2020 de l’OCDE. Cette enquête internationale recueille des informations sur les préoccupations, les vulnérabilités perçues et les préférences des individus en matière d’action publique ; elle a été menée en septembre-octobre 2020 auprès d'un échantillon représentatif de 25 000 adultes (18‑64 ans) dans 25 pays de l’OCDE (voir Encadré 1 pour de plus amples informations sur l’enquête).

L'enquête de l'OCDE « Des risques qui comptent » (Risks that Matter - RTM) est une enquête internationale qui examine les perceptions des citoyens quant aux risques sociaux et économiques auxquels ils sont confrontés ainsi que leur opinion sur la manière dont l’État gère ces risques (OCDE, 2021[3]). L’enquête a été menée pour la première fois, en deux phases, en 2018 (OCDE, 2019[4]). L’enquête 2020, menée en septembre-octobre 2020, s’appuie sur un échantillon représentatif de plus de 25 000 personnes âgées de 18 à 64 ans dans les 25 pays de l’OCDE ayant décidé d’y participer : Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Corée, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Irlande, Israël, Italie, Lituanie, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie, Suisse et Turquie. Les répondants ont été interrogés sur leurs préoccupations d’ordre social et économique, sur l’efficacité avec laquelle ils estiment que l’État répond à leurs besoins et à leurs attentes, et sur les politiques qu’ils souhaiteraient voir adopter à l’avenir.

Cette enquête a pour objectif de mieux comprendre ce que les citoyens attendent des politiques sociales. Les sources de données standards, telles que les dossiers administratifs et les enquêtes sur la population active, fournissent des données classiques sur des questions telles que l’employeur et le volume de travail, le salaire, l’état de santé, le statut d’étudiant, et même, dans le cas des enquêtes sur l’emploi du temps, la quantité de sommeil et les activités pendant le temps libre. Ces enquêtes classiques se sont révélées extrêmement utiles pour la recherche sur les politiques sociales et contribuent à façonner les programmes sociaux depuis des décennies. Pourtant, comme l’ont souligné des travaux récents (Stiglitz, Fitoussi et Durand, 2018[5]), elles éclairent rarement les préoccupations, les vulnérabilités perçues et les préférences des individus, notamment en ce qui concerne l’action gouvernementale. Les enquêtes internationales existantes dans ce domaine (comme certaines séries du Programme international d’enquêtes sociales ou l’Eurobaromètre de la Commission européenne) sont menées de manière ponctuelle et/ou uniquement dans certaines régions. L'enquête RTM de l'OCDE comble cette lacune – elle complète les sources de données existantes en fournissant des informations comparables à l'échelle de l'OCDE sur les opinions des citoyens quant aux risques sociaux et aux politiques sociales.

Le questionnaire d’enquête a été élaboré en consultation avec les pays membres de l’OCDE. L'enquête RTM couvre principalement : 1) les perceptions qu'ont les répondants des risques et les défis sociaux et économiques auxquels eux-mêmes et leur ménage sont confrontés ; 2) leur satisfaction à l'égard du système de protection sociale et des pouvoirs publics ; et 3) les politiques qu’ils souhaiteraient ou leurs préférences en matière de protection sociale pour l'avenir. Le questionnaire de l'enquête RTM 2020 contient de nouvelles sous-sections sur le vécu pendant la crise du COVID-19, sur l'avenir du travail et sur les inégalités. La plupart des questions comportent, soit deux réponses possibles, soit des réponses sous forme d’échelle. Le questionnaire est rédigé dans les langues nationales des pays participants.

L’enquête est menée en ligne auprès d’échantillons recrutés sur internet et par téléphone par Respondi Ltd. Les répondants reçoivent une somme symbolique (environ 1 ou 2 EUR par enquête). L’échantillonnage est effectué au moyen de quotas, les critères d’échantillonnage étant le sexe, le groupe d’âge, le niveau d’études, le niveau de revenu et le statut au regard de l’emploi (au dernier trimestre de 2019). Des pondérations sont utilisées pour corriger toute sous-représentation ou surreprésentation en fonction de ces cinq critères. L’échantillon cible et pondéré se compose de 1000 répondants par pays. Bien que la contamination au COVID-19 n'ait pas été utilisée comme cible dans le quota, les analyses du Secrétariat de l’OCDE montrent une corrélation forte et statistiquement significative, au niveau international, entre le taux de contamination au COVID-19 auto-déclaré dans l'enquête RTM et les données épidémiologiques d'octobre 2020.

L’enquête « Des risques qui comptent » est supervisée par le Comité de l’emploi, du travail et des affaires sociales. Les contributions volontaires des pays membres de l’OCDE et le Secrétariat de l’OCDE ont apporté le soutien financier de base à l’enquête. Des chercheurs des Universités de Lausanne et de Constance ont également contribué à l’élaboration des sous-sections de l’enquête 2020.

Les perturbations causées par la crise du COVID‑19 dans le domaine de l’emploi ont durement touché les ménages des jeunes

Près de la moitié des jeunes ayant répondu à l’enquête RTM 2020 de l’OCDE déclarent qu'eux-mêmes ou un membre de leur ménage ont subi une perturbation liée à l’emploi1. 15 % des 18‑29 ans font état d’une perte d’emploi dans leur ménage depuis le début de la pandémie de COVID‑19, tandis que 51 % signalent une forme de perturbation liée à l’emploi, y compris une perte d’emploi directe et d’autres perturbations comme une réduction du temps de travail, une baisse de salaire et/ou un congé non rémunéré (Graphique 1, partie A). Si les jeunes ont été touchés dans tous les pays de l’OCDE, on constate de fortes variations d’un pays à l’autre. En Belgique et aux Pays-Bas par exemple, trois jeunes sur dix seulement font état de perturbations liées à l’emploi, contre plus de six sur dix en Estonie, au Mexique, en Turquie, en Israël, en Grèce et au Chili.

Les variations entre les pays reflètent non seulement les conséquences économiques de la pandémie de COVID‑19 et la rigueur des mesures de confinement, mais aussi la mise en place ou non de dispositifs de maintien dans l’emploi. Ces dispositifs ont pour objectif de protéger les emplois dans les entreprises qui rencontrent une baisse temporaire de leur activité en allégeant les coûts salariaux tout en préservant le revenu de ceux qui travaillent à horaires réduits. S’ils ne sont pas spécifiquement ciblés sur les jeunes, ces dispositifs ont davantage été utilisés pour les jeunes travailleurs que pour les autres groupes d’âge, ce qui témoigne de la forte proportion de jeunes qui travaillent dans les secteurs les plus durement touchés par la crise (notamment dans l’hôtellerie-restauration et dans le commerce de gros et de détail). En Italie et en Suisse, plus de 25 % des jeunes travailleurs bénéficiaient de dispositifs de maintien dans l'emploi au deuxième trimestre de 2020 (OCDE, 2021[1]). Dans d’autres pays, comme le Chili et le Mexique, où le secteur informel est largement développé, de nombreux travailleurs ne peuvent prétendre à bénéficier des régimes de protection sociale.

Les autres groupes d’âge font état de perturbations liées à l’emploi moins importantes. Parmi les 30‑49 ans, 12 % font état d’une perte d’emploi dans leur ménage et 46 % d’une forme de perturbation liée à l’emploi, contre 10 % et 37 % respectivement pour les 50‑64 ans (Graphique 1, partie B). Les différences entre les groupes d’âge sont particulièrement prononcées si l’on examine la réduction du temps de travail : 17 % des jeunes indiquent qu’eux-mêmes ou un membre de leur ménage ont vu leur temps de travail réduit ou ont été placés en chômage partiel pendant la pandémie de COVID‑19, contre 14 % seulement des 30‑49 ans et 9 % des 50‑64 ans, avec un écart statistiquement significatif entre les groupes les plus jeunes et les plus âgés dans 15 des 25 échantillons nationaux.

Certaines catégories de jeunes ont eu plus de difficultés que d’autres. Ce sont plus particulièrement les jeunes issus de classes sociales modestes qui déclarent avoir été durement touchés par la crise du COVID-19 : 61 % d’entre eux déclarent que leur ménage a connu une forme de perturbation liée à l’emploi et 21 % ont subi une perte d’emploi (Graphique 1, partie B). À titre de comparaison, les proportions correspondantes parmi les jeunes issus de la classe moyenne s’élèvent à 49 % et 13 % respectivement. Les jeunes peu à moyennement qualifiés et les femmes jeunes font aussi état d’une incidence légèrement plus importante des perturbations liées à l’emploi que les jeunes hautement qualifiés et les hommes jeunes, même si l’écart est minime.

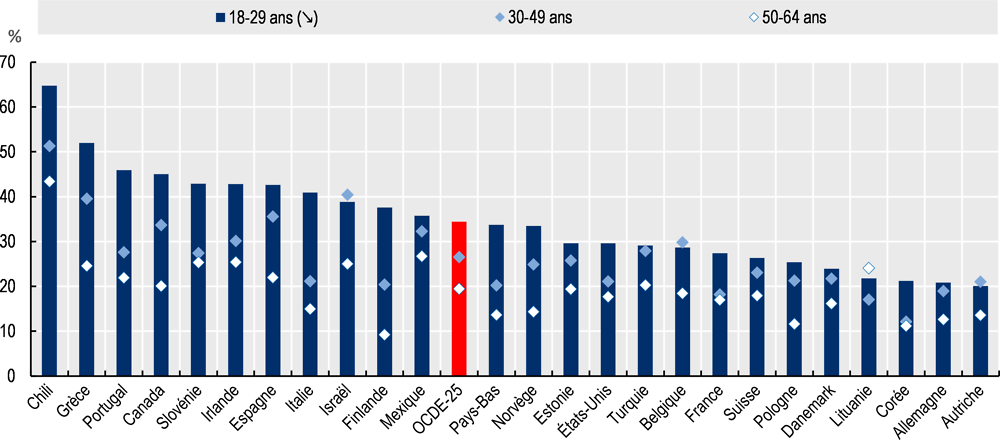

Les jeunes sont confrontés à des difficultés financières

Du fait des perturbations liées à l'emploi, les jeunes et leurs ménages ont du mal à boucler leurs fins de mois. Plus d’un jeune sur trois (36 %) déclare que son ménage a rencontré des difficultés financières depuis le début de la pandémie (Graphique 2). Cette proportion est plus élevée chez les 18‑29 ans que chez les 30‑49 ans (33 %) et les 50‑64 ans (26 %), et l’écart entre les groupes les plus jeunes et les plus âgés est statistiquement significatif dans 16 des 25 pays de l’OCDE considérés. On n’observe pas de réel écart entre les sexes parmi les jeunes.

Note : On a demandé aux répondants si, à un moment donné depuis le début de la pandémie de COVID-19, ils (ou un membre de leur ménage) avaient connu une ou plusieurs perturbations liées à l'emploi. Les options étaient les suivantes : perte d'emploi, perte d'emploi indépendant ou perte de son entreprise ; chômage technique ou dispositif de maintien dans l'emploi ; temps de travail réduit ou dispositif de chômage partiel ; salaire réduit par l'employeur ou perte de revenu d'un travail indépendant ou de sa propre entreprise ; congé (rémunéré ou non) ; démission. Les répondants pouvaient sélectionner toutes les options applicables. Les pourcentages montrent la part de répondants ayant sélectionné au moins une option. La classification par classe sociale s’appuie sur les déclarations des répondants, à qui on a demandé à quelle classe sociale ils pensaient appartenir. Les réponses possibles étaient les suivantes : « classe inférieure », « classe ouvrière », « classe moyenne », « classe moyenne supérieure », « classe supérieure » ou « préfère ne pas répondre ».

Source : estimations du Secrétariat de l'OCDE d’après l'enquête « Des risques qui comptent » 2020, http://oe.cd/RTM

Note : On a demandé aux répondants s’ils avaient (eux-mêmes ou leur ménage) vécu au moins l’une des difficultés financières suivantes depuis le début de la pandémie de COVID-19 : n’a pas réussi à payer une dépense habituelle (loyer, prêt immobilier, facture d’électricité ou facture de carte de crédit), a puisé dans son épargne ou vendu des actifs pour payer une dépense habituelle, a emprunté de l'argent à des parents ou des amis pour payer une dépense habituelle, s’est endetté davantage ou a eu recours au crédit pour payer une dépense habituelle, a demandé de l'aide à une association caritative ou à but non lucratif pour un défaut de paiement, a souffert de la faim parce qu'il n'avait pas les moyens d'acheter de la nourriture, a perdu son logement parce qu'il n'avait pas les moyens de payer le prêt ou le loyer, a déclaré faillite ou fait appel à un organisme de crédit. Les répondants pouvaient sélectionner toutes les options applicables. Les pourcentages montrent la part de répondants ayant sélectionné au moins une option.

Source : estimations du Secrétariat de l'OCDE d’après l'enquête « Des risques qui comptent » 2020, http://oe.cd/RTM

Un ménage jeune sur cinq environ a puisé dans son épargne ou vendu des actifs pour régler une dépense habituelle (loyer, prêt immobilier, facture d’électricité ou facture de carte de crédit). Un ménage sur dix a emprunté de l’argent à des parents ou des amis pour payer une dépense habituelle, et un pourcentage similaire s’est endetté davantage ou a eu recours au crédit. Dans les pays de l’OCDE, 5 % environ des jeunes ont eu faim parce qu’ils n’avaient pas les moyens d’acheter des denrées alimentaires et 2.4 % ont perdu leur logement parce qu’ils ne pouvaient plus payer leur loyer ou rembourser leur prêt. Pour chacun de ces indicateurs, les proportions déclarées par les ménages des jeunes sont plus élevées que celles des deux autres groupes d’âge (à l’exception de la réponse « n’a pas réussi à payer une dépense habituelle » pour laquelle la proportion des 30‑49 ans est identique à celle des 18‑29 ans).

On relève des différences très marquées entre les pays de l’OCDE, qui tiennent, dans une large mesure, aux effets des perturbations liées à l’emploi et aux mesures de protection sociale en vigueur. C’est en Allemagne, en Autriche, en France et aux Pays-Bas que les ménages des jeunes sont les moins nombreux à faire état de difficultés financières (moins de 20 %), alors qu’ils sont les plus nombreux au Chili, au Mexique, en Slovénie et en Turquie (plus de 50 %).

La crise du COVID‑19 pèse sur la santé mentale des jeunes

Même dans les pays où les taux de perte d’emploi et les difficultés financières connexes sont relativement faibles, les jeunes sont préoccupés par leur sécurité financière. En moyenne dans les pays de l’OCDE, près de deux jeunes sur trois (63 %) sont préoccupés par la situation financière de leur ménage et son bien-être social et économique global (Graphique 3). Si cette proportion est légèrement inférieure à celle relevée pour l’ensemble des autres groupes d’âge (67 %), elle n’en est pas moins considérable. Les jeunes sont particulièrement préoccupés par leur capacité à payer leurs factures et les risques de perdre leur emploi, tant à court terme qu’au-delà de dix ans, et ils sont proportionnellement plus nombreux à faire état de ces inquiétudes que la population totale. En dépit de la pandémie actuelle et de la crise économique qu’elle a provoquée, les jeunes sont plus nombreux à s’inquiéter des risques à long terme que des risques à horizon deux ans. Ainsi, 53 % des jeunes déclarent craindre de ne pas pouvoir trouver/conserver un logement adapté au cours des 12 à 24 prochains mois, tandis que 61 % indiquent être inquiets à la perspective de ne pas pouvoir trouver/conserver un logement adéquat au-delà de la prochaine décennie. La crainte de la précarité financière à la vieillesse semble être très prononcée chez les jeunes, 70 % des 18‑29 ans déclarant, dans l’enquête RTM 2020, être quelque peu inquiets ou très inquiets à ce sujet.

Note : Il a été demandé aux répondants d’indiquer leur degré d’inquiétude concernant la situation financière de leur ménage et le bien-être social et économique général dans un avenir proche, à savoir l’année ou les deux années à venir. Les choix de réponse étaient « pas du tout inquiet », « peu inquiet », « assez inquiet » et « très inquiet ». Les répondants pouvaient également répondre « ne se prononce pas ».

Source : estimations du Secrétariat de l'OCDE d’après l'enquête « Des risques qui comptent » 2020, http://oe.cd/RTM

En moyenne, les femmes jeunes (66 %) sont plus préoccupées par la situation financière et le bien-être de leur ménage que les hommes jeunes (60 %). On constate également de fortes variations d’un pays à l’autre, la proportion des jeunes préoccupés par leur santé financière étant comprise entre 39 % au Danemark et 89 % en Grèce. Dans la plupart des pays de l’OCDE (18 sur 25), les jeunes sont moins préoccupés par la situation financière et le bien-être de leur ménage que l’ensemble de la population. Sans surprise, trois‑quarts des ménages ayant perdu leur emploi pendant la pandémie de COVID‑19 sont préoccupés par leur sécurité financière (OCDE, 2021[6]).

Les difficultés qu’engendre la crise du COVID‑19 pour les jeunes pèsent sur leur santé mentale. Des données pour la Belgique, les États-Unis et la France montrent que la prévalence des symptômes d’anxiété et de dépression chez les jeunes était supérieure d’environ 30 à 80 % à celle constatée au sein de la population générale en mars 2021, la montée du sentiment de solitude étant particulièrement préoccupante pour les jeunes (OCDE, 2021[7]). Si les circonstances diffèrent d’une personne à l’autre, la détérioration de la santé mentale des jeunes peut être attribuée à la fois à l’affaiblissement des facteurs de protection (exercice physique, éducation, habitudes quotidiennes, relations sociales et emploi) et à l’augmentation des facteurs de risque de mauvaise santé mentale, à savoir l’insécurité financière, le chômage et la peur. Les perturbations dans le domaine de l’éducation ont joué un rôle déterminant, notamment pour les étudiants, qui sont plus susceptibles d’avoir continué de suivre leurs cours en ligne. Au-delà du fait qu’ils contribuent à maintenir des liens sociaux, les établissements d’enseignement servent aussi de point d’accès aux services de santé mentale, et leur fermeture a accru le risque que les troubles mentaux ne soient ni diagnostiqués ni traités. La situation difficile des jeunes sur le marché du travail accentue les pressions relatives au passage de l’école à la vie active, ainsi que le risque de chômage, un facteur important pour les troubles de la santé mentale.

Dans l’enquête, il a été demandé aux participants de décrire les conséquences de la crise sur leur santé mentale et celle de leur ménage. Outre les répercussions sur leur propre santé mentale, la réponse montre aussi, dans une certaine mesure, que les jeunes sont plus sensibles aux problèmes de santé mentale rencontrés par d’autres membres du ménage, et met peut-être en évidence une moindre stigmatisation des troubles mentaux dans ce groupe d’âge. Si la formulation de la question complique quelque peu l’interprétation, il est intéressant de constater que les jeunes sont plus susceptibles de faire état d’une dégradation de leur propre santé mentale ou de celle de leur ménage que les 30‑49 ans dans 22 des 25 pays de l’OCDE considérés (Graphique 4). Les femmes sont plus susceptibles de faire part d’une détérioration de leur santé mentale que les hommes dans tous les groupes d’âge : par exemple, dans la classe d’âge 18‑29 ans, les femmes sont 36 % à évoquer ce problème contre 26 % des hommes. L’écart entre hommes et femmes est équivalent quel que soit le groupe d’âge considéré.

Note : La question posée était la suivante : « La pandémie de COVID‑19 et la crise qui en découle ont-elles eu l’une des incidences ci-après sur votre santé physique ou mentale, ou celle d’un membre de votre ménage ? ». On a demandé aux répondants d’indiquer toutes les réponses s’appliquant à leur situation parmi les suivantes : Vous (ou un membre de votre ménage au moins) avez contracté le virus ; Votre santé physique (ou celle d’un membre de votre ménage au moins) a été affectée par la pandémie et la crise d’une autre manière ; Votre santé mentale et votre bien-être (ou ceux d’un membre de votre ménage au moins) ont été affectés par la pandémie et la crise ; Aucune des réponses ci-dessus ; Je préfère ne pas répondre. S’agissant de la santé mentale, l’indication suivante a été fournie aux répondants : « l’influence de la crise sur votre santé mentale (ou celle de votre ménage) englobe l’accroissement de l’anxiété, la dépression, la solitude ou tout autre problème de santé mentale causé par la pandémie et la crise ».

Source : estimations du Secrétariat de l'OCDE d’après l'enquête « Des risques qui comptent » 2020, http://oe.cd/RTM

Les jeunes appellent de leurs vœux un soutien public accru

Les gouvernements des pays de l’OCDE viennent en aide aux jeunes, à des degrés divers, de sorte à atténuer les conséquences de la crise du COVID‑19. Comme indiqué dans la Synthèse What have countries done to support young people in the COVID‑19 crisis? de l’OCDE, les mesures prises par les pouvoirs publics couvrent de nombreux domaines d’action, des mesures adoptées sur le marché du travail pour aider les jeunes à trouver et conserver un emploi aux mesures d’aide au revenu et au logement destinées à prévenir l’exclusion sociale, en passant par les initiatives adoptées en matière de santé mentale pour remédier à l’aggravation des troubles mentaux (OCDE, 2021[2]). Malgré ces efforts, deux répondants de 18‑29 ans à l’enquête RTM 2020 de l’OCDE sur trois pensent que l’État devrait faire plus ou beaucoup plus pour assurer leur sécurité économique et sociale et leur bien-être (Graphique 5). Les taux de réponses positives sont compris entre 40 % au Danemark (où la protection sociale est bien développée) et 93 % au Chili. Néanmoins, dans tous les pays de l’OCDE sauf cinq, plus de la moitié des jeunes répondants considèrent que l’État devrait faire davantage.

Note : On a demandé aux répondants d’indiquer s’ils pensaient que l’État devrait faire moins, autant ou plus que ce qu’il fait actuellement pour assurer leur sécurité économique et sociale. Les réponses possibles étaient « beaucoup moins », « moins », « autant », « plus » et « beaucoup plus ».

Source : estimations du Secrétariat de l'OCDE d’après l'enquête « Des risques qui comptent » 2020, http://oe.cd/RTM

Quatre jeunes participants à l’enquête sur dix pensent qu’ils ne pourraient pas accéder facilement aux prestations publiques en cas de besoin. Les raisons les plus citées sont le fait de ne pas remplir les conditions nécessaires pour prétendre aux prestations publiques (60 %), la complexité de la procédure de demande (57 %) et les inégalités de traitement (46 %). Dans les pays de l’OCDE, quatre jeunes répondants sur dix (40 %) estiment en outre que les pouvoirs publics ne tiennent pas compte de l’avis de personnes comme elles pour définir ou réformer les prestations et services publics - alors que 24 % seulement des jeunes interrogés pensent le contraire. Les jeunes ont un point de vue légèrement plus positif que les autres groupes d’âge sur cette question, dans la mesure où 49 % des autres classes d’âge estiment que l’État ne tient pas compte de l’avis des personnes comme elles. Les répondants ayant (eux-mêmes ou un membre du ménage) subi une perte d’emploi sont légèrement plus susceptibles que les autres de penser qu’ils n’auraient pas accès à des services publics de qualité et abordables dans tous les domaines étudiés : aides familiales, éducation, aide à l’emploi, logement, santé, besoins liés à l’incapacité, prise en charge de la dépendance pour les personnes âgées et sécurité publique (OCDE, 2021[6]).

Cependant, même s’ils appellent à plus de soutien public, les jeunes ne sont pas nécessairement disposés à payer des impôts supplémentaires. Un jeune répondant de 18-29 ans sur quatre seulement serait prêt à payer 2 % d’impôts et de cotisations sociales supplémentaires sur ses revenus pour bénéficier d’une aide à l’emploi ou au revenu (Graphique 6). Ils sont plus nombreux à être prêts à payer pour améliorer l’offre et l’accessibilité des services et des aides en matière d’éducation (36 %) et de santé (46 %). Sans surprise, les jeunes accordent plus d’importance aux aides liées à l’éducation, à la famille et au logement que la population totale, et moins aux services relatifs aux retraites et aux soins de longue durée.

Note : On a demandé aux répondants d’indiquer s’ils étaient disposés à payer 2 % d’impôts et de cotisations sociales supplémentaires sur leurs revenus pour bénéficier d’une meilleure offre et d’un meilleur accès à une liste de 11 aides. Ils pouvaient aussi opter pour la réponse « aucune » ou « ne se prononce pas ».

Source : estimations du Secrétariat de l'OCDE d’après l'enquête « Des risques qui comptent » 2020, http://oe.cd/RTM.

Références

[2] OCDE (2021), COVID-19 : que font les pays pour soutenir les jeunes face à la crise ?, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/ac9f056c-en.

[6] OCDE (2021), Enquête « Des risques qui comptent » 2020 : les effets à long terme du COVID-19, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/99fe0cc4-fr.

[1] OCDE (2021), OECD Employment Outlook 2021: Navigating the COVID-19 Crisis and Recovery, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/5a700c4b-en.

[3] OCDE (2021), Risks that Matter: Main Findings from the 2 020 OECD Risks that Matter Survey, Éditions OCDE, Paris, http://oe.cd/RTM.

[7] OCDE (2021), Supporting young people’s mental health through the COVID-19 crisis, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/84e143e5-en.

[11] OCDE (2019), Investing in Youth: Korea, Investing in Youth, Éditions OCDE, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/4bf4a6d2-en.

[4] OCDE (2019), Risks that Matter: Main Findings from the 2018 OECD Risks that Matter Survey, Éditions OCDE, Paris, https://www.oecd.org/els/soc/Risks-That-Matter-2018-Main-Findings.pdf (consulté le 9 mai 2021).

[9] OECD (2018), Good Jobs for All in a Changing World of Work: The OECD Jobs Strategy, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264308817-en.

[10] OECD (2014), « The crisis and its aftermath: A stress test for societies and for social policies », dans Society at a Glance 2014 : OECD Social Indicators, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/soc_glance-2014-5-en.

[8] OECD (2010), OECD Employment Outlook 2010: Moving beyond the Jobs Crisis, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/empl_outlook-2010-en.

[5] Stiglitz, J., J. Fitoussi et M. Durand (2018), Beyond GDP: Measuring What Counts for Economic and Social Performance, Éditions OCDE, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264307292-en.

Remerciements

Cette synthèse a été rédigée par Veerle Miranda, avec l’aide de Maxime Ladaique pour les connaissances statistiques. Les données sous-jacentes issues de l’enquête de l’OCDE « Des risques qui comptent » 2020 ont été gracieusement fournies par Valerie Frey, qui pilote ce projet. La synthèse a été préparée au sein de la Direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales de l’OCDE, sous la direction de Stefano Scarpetta (Directeur d’ELS), Mark Pearson (Directeur adjoint) et Monika Queisser (Cheffe de la Division des politiques sociales).

Contacts

Stefano SCARPETTA (✉ stefano.scarpetta@oecd.org)

Monika QUEISSER (✉ monika.queisser@oecd.org)

Veerle MIRANDA (✉ veerle.miranda@oecd.org)

Notes/signes conventionnels

Dans les graphiques, « OCDE » renvoie aux moyennes non pondérées des pays de l’OCDE pour lesquels des données sont disponibles.

Dans la légende, (➘) correspond à la variable qui classe les pays par ordre décroissant de gauche à droite.

Tous les graphiques et données de cette synthèse sont disponibles en Ms-Excel via http://oe.cd/RTM, de même que les questionnaires utilisés pour l’enquête.

Note

Par souci de concision dans la conception des questionnaires, la question de la perte d’emploi au sein du ménage ne permet pas d’identifier qui, au sein du ménage, a perdu son emploi - le jeune, un parent ou une autre personne. La formulation de la question complique quelque peu l’interprétation, car on ne peut pas savoir à qui s’appliquent les résultats dans les ménages comptant des jeunes. Néanmoins, dans la mesure où les ménages mettent en commun leurs ressources et que, dans l’ensemble de l’OCDE, les ménages avec des jeunes affichent souvent des taux de pauvreté plus élevés que les ménages sans jeunes (OCDE, 2019[11]), on peut penser que cette insécurité accrue que connaissent les jeunes répondants reste lourde de conséquences.