Abstract

Cette note, préparée par le Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, propose des informations contextuelles sur une région qui était déjà aux prises avec des conflits et une crise alimentaire et nutritionnelle avant la survenue de l’épidémie de coronavirus (Covid-19). 17 millions de personnes risquent d’être en situation de crise ou pire d’ici à la période de soudure si les mesures nécessaires ne sont pas prises et la violence armée provoque une urgence humanitaire sans précédent au Sahel. Les projecteurs étant désormais braqués sur le Covid-19, les crises préexistantes courent le risque d'être négligées.

Dans ce contexte, cette note fait le point sur certains impacts potentiels de la pandémie et expose quelques implications politiques, en soutien à l’action des pouvoirs publics. Elle souligne l'importance de mettre l'économie informelle, les acteurs locaux et les initiatives citoyennes au premier plan des stratégies de réponse, d'accroître la synergie et la coordination face à la multiplicité des crises, d'accélérer l'intégration continentale, ainsi que de réaffirmer la centralité des systèmes alimentaires.

Introduction

Spirale des conflits, pauvreté omniprésente, insécurité alimentaire aigüe, tous ces défis font partie intégrante du paysage ouest-africain. Aujourd’hui, une pandémie mondiale, conjuguée à une crise économique naissante, vient aggraver une situation déjà alarmante.

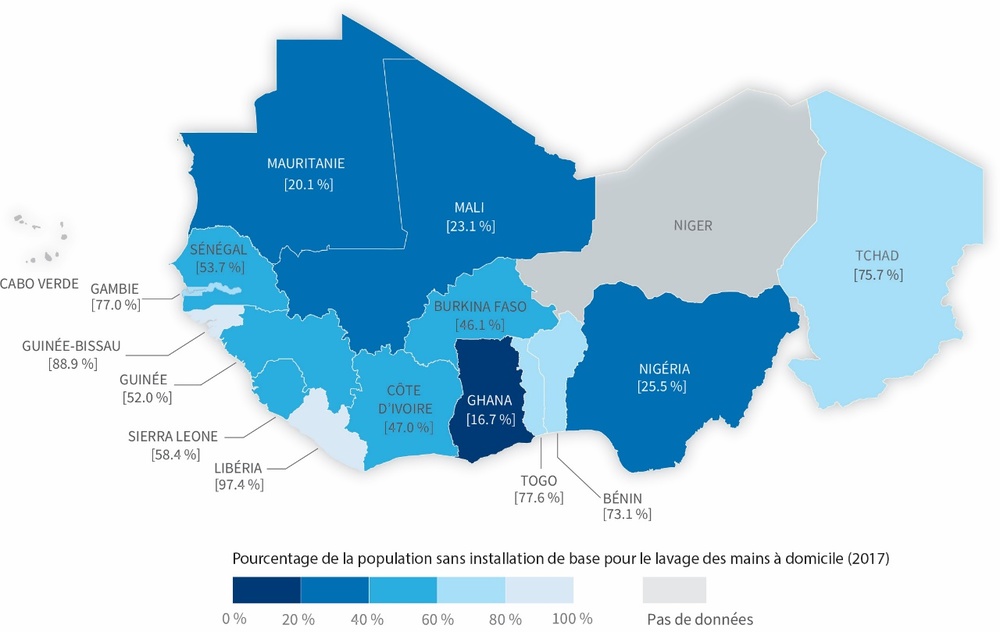

« L’Afrique doit se préparer au pire », selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les gouvernements ont réagi rapidement, annonçant une série de mesures pour endiguer le virus. Mais ces mesures ne sont pas sans conséquence, en particulier pour les populations vulnérables. Les organisations régionales, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), se mobilisent et ont mandaté l’Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS) pour piloter la réponse de la région à la pandémie. Les pays sont néanmoins confrontés à d’importants défis pratiques. Comment se protéger quand on a un accès limité aux installations de base pour le lavage des mains ? Ou quand on habite une agglomération urbaine très dense ne permettant guère la distanciation sociale ? Comment faire quand on vit dans une zone de conflit où les centres de santé ont été détruits ? Ou quand, déplacé, on vit dans un camp, avec des installations sanitaires et d’hygiène limitées ? Que se passe-t-il quand confinement rime avec perte des revenus et des moyens de subsistance ? Et qu’advient-il des plus vulnérables, qui luttent pour survivre aux crises alimentaires et sécuritaires existantes ?

Les épidémiologistes voient une lueur d’espoir dans la jeunesse de la population. Deux tiers des habitants de l’Afrique de l’Ouest ont, en effet, moins de 25 ans (ONU, 2019) ; les jeunes semblent moins susceptibles de mourir des suites de cette infection. Cependant, cette bonne nouvelle doit être nuancée : des millions de personnes vulnérables sont susceptibles d’avoir un système immunitaire affaibli en raison des maladies chroniques, de la malnutrition ou d’autres maladies infectieuses comme la tuberculose ou le paludisme. À l’heure où nous publions cette note, il est impossible de dire si l’épidémie se propagera à grande échelle et si elle fera un grand nombre de victimes. L’incertitude est d’autant plus forte que le dépistage est loin d’être généralisé. Quoi qu’il en soit, les conséquences sur les économies et les sociétés ouest-africaines seront profondes et durables.

Cette note est structurée comme suit :

Elle donne tout d’abord un aperçu contextuel des crises et vulnérabilités préexistantes.

Elle présente ensuite quelques-unes des principales mesures prises par les gouvernements pour endiguer le Covid-19.

Elle évalue dans un troisième temps certains des impacts de la pandémie.

Elle se termine enfin par une série d’implications politiques.

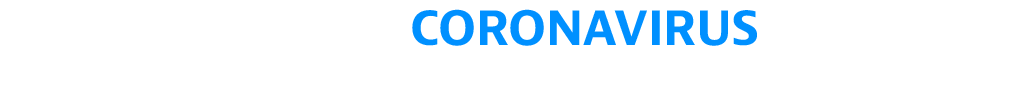

À l’heure où nous écrivons cette note, plus de 18 000 cas et 400 décès sont enregistrés en Afrique de l’Ouest, selon Johns Hopkins University & Medicine. Fin février, le premier cas est signalé au Nigéria. En l’espace d’un mois, le Covid-19 s’est propagé à l’ensemble des 17 pays de la région. Le nombre exact de cas reste toutefois très incertain, notamment en raison du faible niveau de dépistage. Le nombre de décès est également peu fiable, car il peut ne pas tenir compte des personnes qui ne sont pas mortes à l’hôpital, ou qui sont décédées avant d’avoir pu être testées.

Note : Données au 10 mai 2020. Mises à jour quotidiennes disponibles sur : www.oecd.org/fr/csao/coronavirus-ouest-afrique/.

Source : Johns Hopkins University & Medicine, 2020.

Un contexte difficile

Systèmes de santé

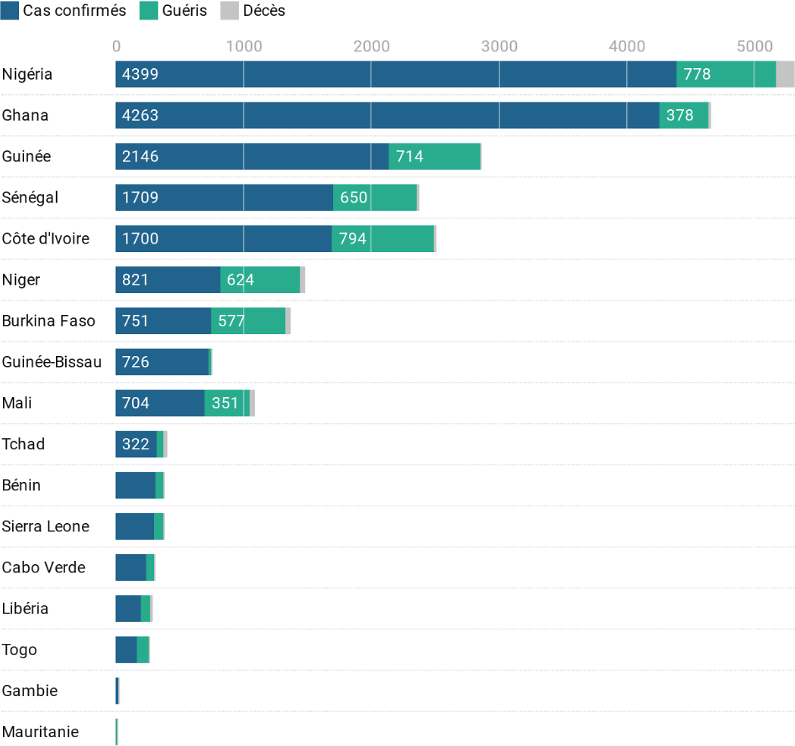

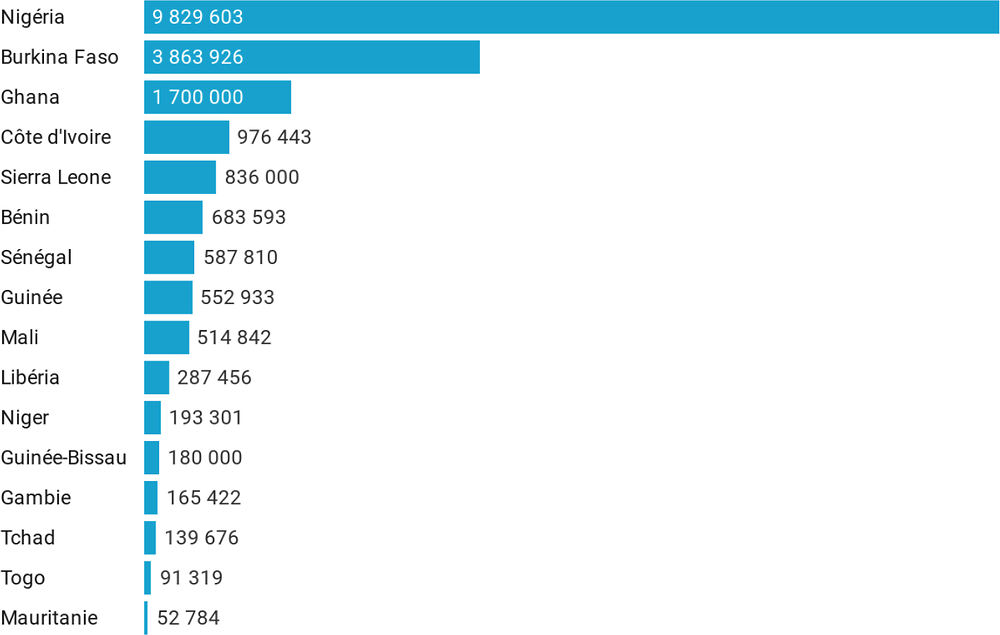

Si les mesures de prévention et d’endiguement venaient à échouer, le Covid-19 pourrait rapidement submerger les systèmes de santé fragiles de la région (Yabi, 2020), laissant peu de place à la continuité des traitements d’autres maladies comme le VIH, le paludisme et la tuberculose. Dans une note récente, Entreprises et santé dans les villes frontalières, le Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest souligne l’inégalité de la répartition des infrastructures de santé dans la région (OCDE/CSAO, 2019). En 2017, environ 46 000 établissements de santé – notamment des hôpitaux, des centres de santé et des maternités – sont recensés1, dont 80 % concentrés au Nigéria (carte 1). Environ 70 % de ces établissements sont des postes de santé modestement équipés, au service des populations locales. Or, seuls les hôpitaux sont susceptibles de prendre en charge les cas les plus graves de Covid-19. Ils sont relativement peu nombreux, surtout si l’on considère la taille des populations des pays touchés : le Burkina Faso compte ainsi 35 hôpitaux pour une population de 19.8 millions d’habitants (ONU, 2019).

Source : OCDE/CSAO, 2019.

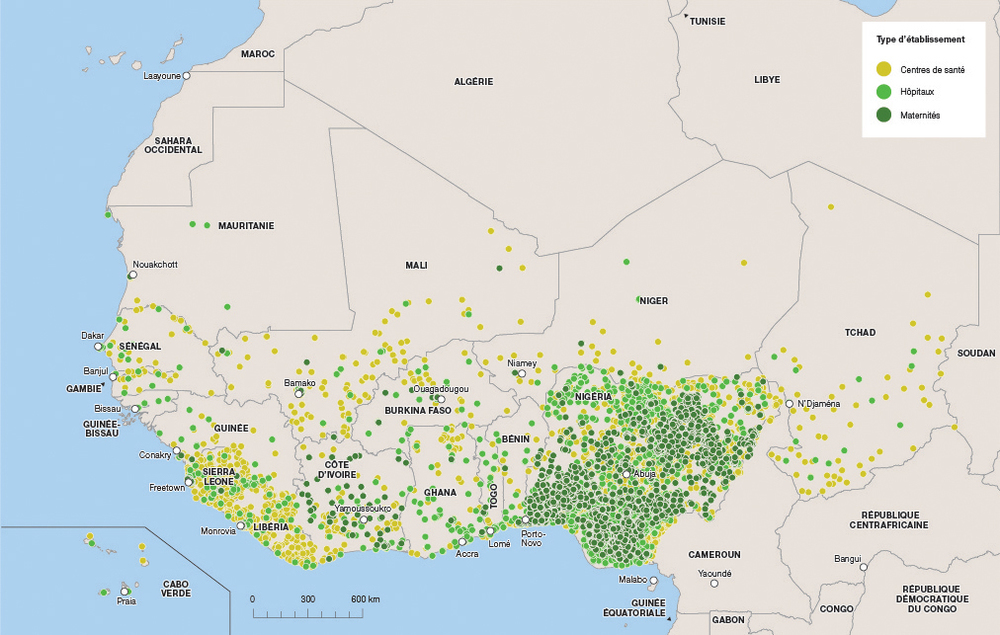

Le manque d’équipement médical pour traiter les patients contaminés nécessitant des soins d’urgence, est également flagrant. Le Burkina Faso ne disposerait que de 11 respirateurs pour une population de près de 20 millions d’habitants (IRC, 2020). Le nombre de professionnels de santé est également insuffisant (graphique 2) ; on y compte 0.8 médecin pour 10 000 habitants (OMS, n.d.), contre 35 dans les pays de l’OCDE (OCDE, 2019). L’accès aux Équipements de protection individuelle (EPI) constitue un autre problème. Dans les évaluations de l’état de préparation compilées par l’OMS (2020), seuls 7 des 12 pays étudiés de la région (58 %) peuvent mettre des EPI à disposition de leurs professionnels de santé. Ce constat est particulièrement préoccupant si l’on se réfère à l’épidémie d’Ébola, qui a tué plus de 8 % du personnel de santé du Libéria. Au 4 avril 2020, plus de 100 médecins et infirmier.e.s sont morts à travers le monde dans la lutte contre le Covid-19 (FEM, 2020). Si ce scénario devait se produire en Afrique de l’Ouest, il ne resterait plus guère de capacités.

Note : Les données sont celles de la dernière année disponible, allant de 2011 à 2018.

Source : OMS, n.d.

Conflits

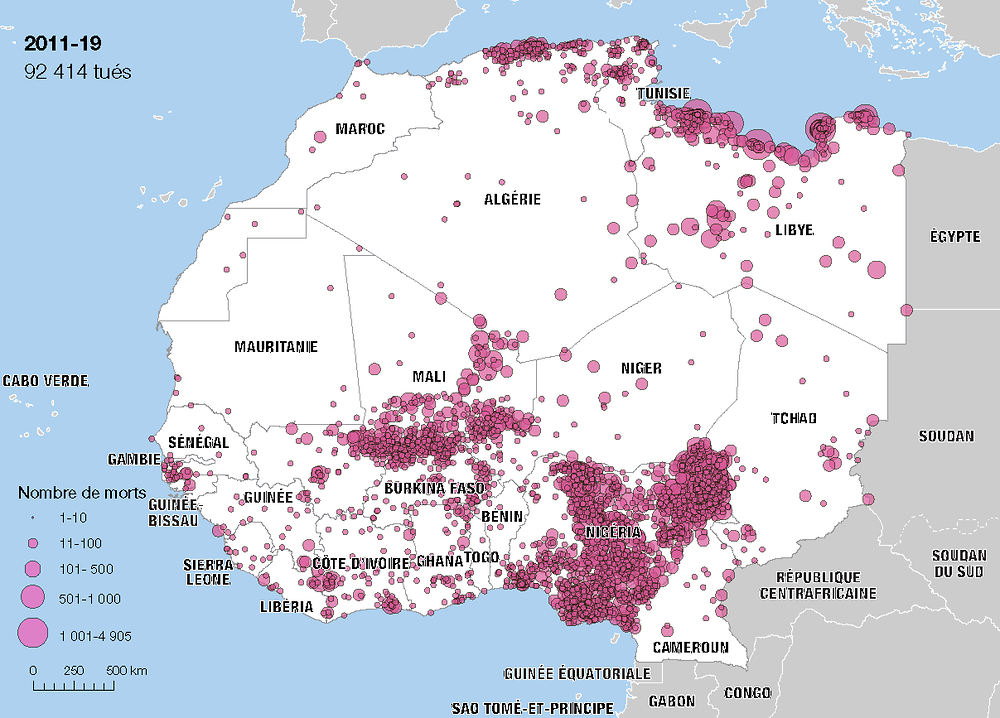

Avant que le virus du Covid-19 ne frappe, le Sahel faisait déjà face à une crise sécuritaire entraînant les pires besoins humanitaires depuis des années. Depuis 2011, 20 900 actes de violence ont tué plus de 92 000 personnes en Afrique du Nord et de l’Ouest, et en ont blessé des milliers d’autres (carte 2). L’impact sur les populations touchées est dramatique, aggravant l’insécurité alimentaire et la malnutrition, et augmentant considérablement le nombre de personnes déplacées dans leur propre pays (« déplacés internes »). En février 2020, le nombre de ces déplacés internes atteint 1.1 million au Burkina Faso, au Mali et dans l’ouest du Niger (OCHA, 2020), soit quatre fois plus en un an. Telle est la situation dans le bassin du lac Tchad et la région du Liptako-Gourma. Les groupes armés ciblent directement les écoles, forcent les centres de santé à fermer et privent les communautés de services essentiels. Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), plus de 3 600 écoles et 241 centres de santé sont fermés ou non opérationnels en raison de l’insécurité au Burkina Faso, au Mali et dans les régions de Tahoua et Tillabéri, dans l’ouest du Niger. Dans les régions touchées, quelque 7.5 millions de personnes (OCHA, 2020) dépendent de l’assistance humanitaire pour leur survie. Les conflits sont, dans nombre de cas, le symptôme de problèmes plus profonds – pauvreté et inégalités généralisées, mauvaise gouvernance et faibles capacités institutionnelles, manque de services publics et chômage élevé, pour n’en citer que quelques-uns.

Source : OCDE/CSAO, 2020.

Ces zones de conflit abritent des populations extrêmement vulnérables, notamment des déplacés internes, des réfugiés, des migrants, des groupes marginalisés et des personnes vivant dans des zones difficiles d’accès. Nombre d’entre eux vivent dans des camps et des environnements surpeuplés qui manquent d’installations sanitaires adéquates pour prévenir la propagation du Covid-19. Nombre d’entre eux, encore, n’ont pas accès aux soins de santé ni aux services sociaux de base et ne reçoivent pas d’informations accessibles qui leur permettraient de comprendre comment se protéger de la contamination. Ces conditions forment un terreau idéal pour la propagation du virus, rajoutant encore de nouvelles difficultés à celles auxquelles ces populations sont déjà confrontées.

Alimentation et nutrition

L’état de la sécurité alimentaire et nutritionnelle était déjà alarmant avant la pandémie. En décembre 2019, le Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) estime à 9.4 millions le nombre de personnes ayant besoin d’une assistance alimentaire immédiate (RPCA, 2020a), la principale cause étant l’insécurité. À cette date, les taux de malnutrition aigüe globale dépassent déjà le seuil d’urgence (>15 %) dans plusieurs zones de conflit du Burkina Faso, du Mali et du Tchad. Les déplacés internes et les communautés d’accueil ont vu leur vulnérabilité s’accroître sur le plan de l’insécurité alimentaire, de l’eau, de l’hygiène, de l’assainissement et de la santé. De même, l’accès humanitaire connaît déjà des difficultés, la présence de groupes armés compromettant la fourniture de l’assistance alimentaire.

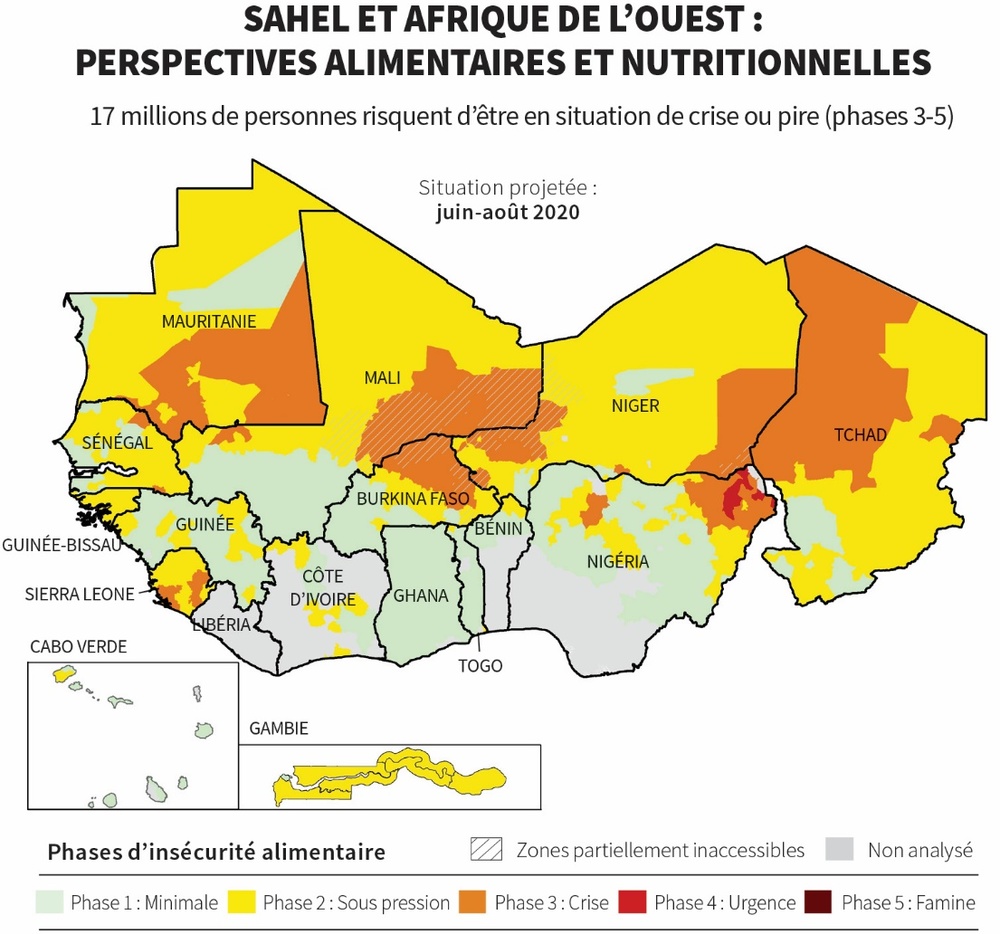

En avril 2020, le RPCA décrète une situation de crise humanitaire sans précédent, 11.4 millions de personnes ayant alors besoin d’une assistance alimentaire et nutritionnelle immédiate. Si des mesures appropriées ne sont pas prises, ce sont 17 millions de personnes (RPCA, 2020b) (carte 3) qui risquent d’être en situation de crise ou pire d’ici à la période de soudure, soit plus du double du nombre de personnes habituellement touchées, avec l’insécurité pour cause principale. Outre les conflits, un risque d’invasion de criquets pèlerins se profile. Les criquets ravagent actuellement l’Afrique de l’Est ; s’ils s’abattent sur l’Afrique de l’Ouest, ils pourraient aggraver la situation, menaçant les systèmes agro-alimentaires, tandis que les chenilles légionnaires dévastent déjà les cultures.

Le Covid-19 vient encore aggraver la crise alimentaire et nutritionnelle en cours. Plus de 50 millions de personnes supplémentaires (RPCA, 2020b) pourraient se retrouver en situation de crise alimentaire en raison des effets combinés de l’insécurité et des conséquences des mesures sanitaires, en particulier le confinement, les fermetures de marchés, les barrières commerciales, etc. Dans le même temps, la malnutrition aigüe persiste, touchant près de 2.5 millions d’enfants de moins de 5 ans. Le virus pourrait s’avérer particulièrement dangereux pour ces populations souffrant d’insécurité alimentaire et de malnutrition. L’affaiblissement de leur système immunitaire réduit en effet leur capacité à combattre les infections. Dans le cas du virus Ébola, on sait que le taux de survie des patients atteints de la maladie dépend de leur « état nutritionnel antérieur » ou de leur santé nutritionnelle de base (OMS/UNICEF/PAM, 2014). Les mesures visant à endiguer le Covid-19 exacerbent encore ces vulnérabilités à plusieurs égards, notamment en sapant les efforts des organisations humanitaires pour fournir une assistance alimentaire d’urgence.

Note : Pour plus d’informations, visiter www.food-security.net.

Source : Analyse du Cadre harmonisé, concertation régionale, Niamey, Niger, mars 2020.

© Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA), carte produite par CILSS/AGRHYMET.

Urbanisation

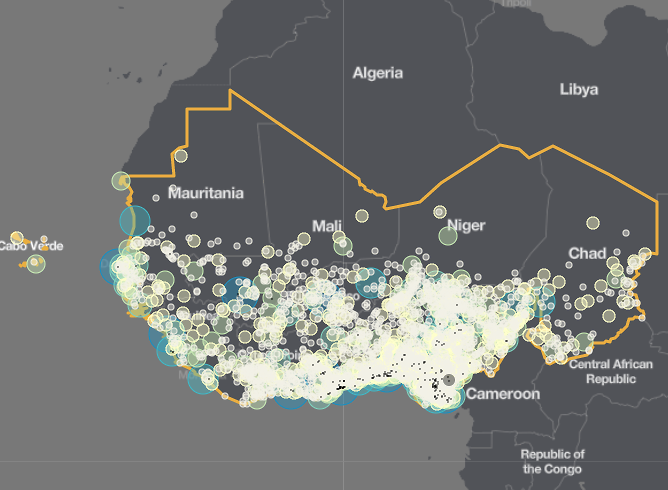

L’impact du Covid-19 pourrait bien être le plus fort dans les zones urbaines densément peuplées, où la maladie se propage le plus rapidement. La population de la région a plus que doublé entre 1990 et 2017, passant de 186 à 387 millions d’habitants (Banque mondiale, 2020). Cette croissance favorise l’urbanisation, entraînant non seulement une extension considérable de la taille de grandes villes comme Abidjan, Accra et Lagos, mais aussi l’émergence d’une constellation de villes secondaires dans des zones auparavant rurales (carte 4). Environ 45 % de la population ouest-africaine vit désormais dans des villes (OCDE/CSAO, 2016). Avec 133 millions de citadins, l’Afrique de l’Ouest constitue le pôle urbain le plus important d’Afrique (OCDE/CSAO, 2020b). Parallèlement à l’urbanisation croissante, les systèmes alimentaires se transforment. Les chaînes d’approvisionnement s’orientent désormais vers la satisfaction des besoins alimentaires des villes. Toutefois, « nourrir les villes » amène son lot de défis, comme l’étalement urbain menaçant les terres agricoles et la gestion efficace des déchets. De même, la qualité des infrastructures routières, des marchés, des transports et des autres systèmes de la chaîne d’approvisionnement représente un défi majeur pour la sécurité alimentaire des villes. Les restrictions liées au Covid-19 pourraient empêcher les villes et les zones métropolitaines de s’approvisionner en denrées alimentaires dont elles ont besoin.

Source : OCDE/CSAO, 2018, Africapolis (base de données) (carte uniquement disponible en anglais)

Mesures

Préparation collective

L’Union africaine (UA) et ses Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) mènent la réponse du continent face à la crise du Covid-19, sous l’égide de deux grands objectifs : i) prévenir les formes graves de la maladie et les décès ; et ii) minimiser les perturbations sociales et les répercussions économiques (AUDA-NEPAD, 2020). Ils ont réuni les ministres de la Santé du continent le 22 février (UA, 2020a), mis en place un Groupe de travail africain sur le coronavirus (AFCOR), élaboré une Stratégie continentale commune de lutte contre le Covid-19 (UA, 2020b) et créé un Fonds continental anti-Covid-19 (UA, 2020c) prévoyant une contribution initiale immédiate de 12.5 millions de dollars US (USD) de la part des États membres de l’Union africaine. L’Agence de développement de l’Union africaine (AUDA-NEPAD) a publié un livre blanc, Covid-19 & Other Epidemics: Short & Medium Term Response (AUDA-NEPAD, 2020), qui souligne l’impact des nombreuses « inconnues connues » de la pandémie.

Les organisations régionales, la CEDEAO (2020a) et l’UEMOA (2020), apportent leur soutien à leurs États membres via des plans stratégiques régionaux, une plateforme de coordination, ainsi qu’un comité chargé de suivre l’évolution de la pandémie. L’Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS, 2020), institution spécialisée de la CEDEAO, mène la réponse régionale en termes de coordination, de collaboration et de communication entre les 15 États membres de la CEDEAO. L’OOAS a élaboré un Plan stratégique régional et, avec le soutien financier de la CEDEAO et de partenaires internationaux, a acheté et distribué des kits de test, des équipements de protection individuelle et des médicaments. Elle travaille au déploiement de personnel ainsi que d’outils de surveillance épidémiologique et de collecte de données, au renforcement des capacités des laboratoires de référence, et à la formation du personnel technique (CEDEAO, 2020b).

Mesures d’endiguement

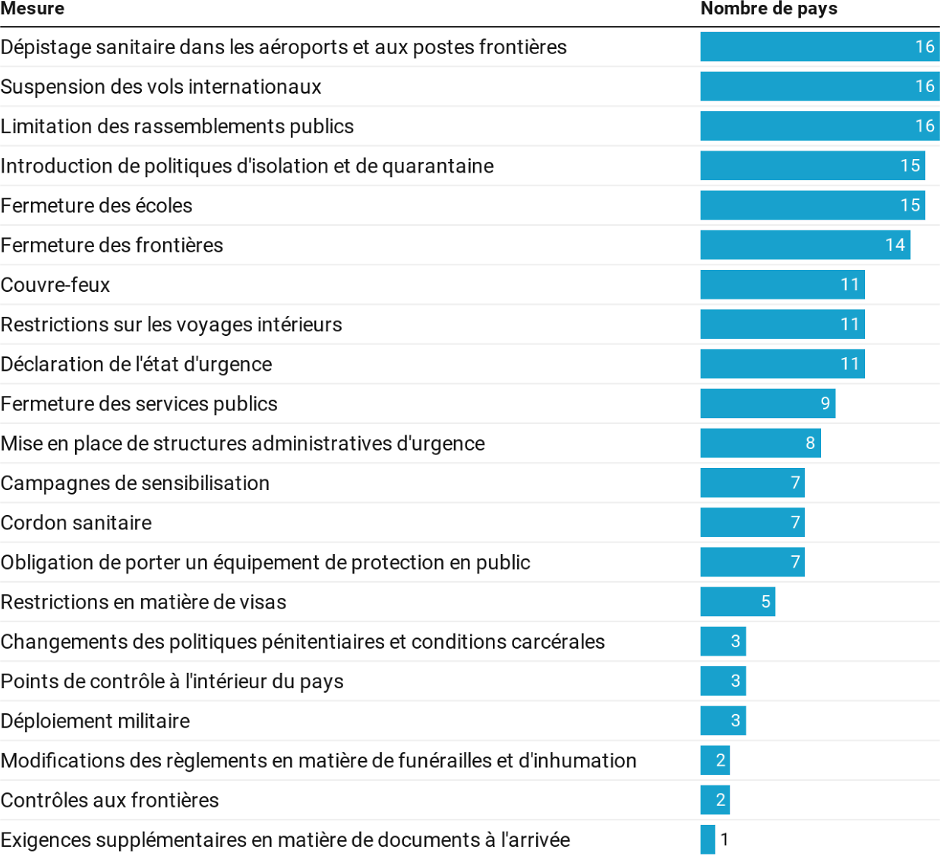

Les gouvernements ont adopté des mesures radicales pour freiner la propagation du virus, notamment la fermeture des frontières, l’interdiction des déplacements et des grands rassemblements, ou encore la fermeture des écoles et des marchés (graphique 3). La logique sous-tendant ces mesures est la suivante : si le virus se propage trop rapidement, il pourrait avoir des répercussions considérables sur la vie de millions de personnes vulnérables dont le système immunitaire est déjà affaibli.

Note : Données au 23 avril 2020. Exemples de mesures, liste non exhaustive.

Source : ACAPS, 2020 ; OCDE, 2020a.

Effets collatéraux

Différents facteurs spécifiques à la région empêchent la mise en œuvre efficace de certaines mesures à la même échelle qu’en Europe, par exemple. Des mesures aussi basiques que le lavage des mains sont inopérantes quand on sait que plus d’un tiers des habitants d’Afrique de l’Ouest n’ont pas d’installation pour le faire chez eux (carte 5). De même, les mesures de confinement et de fermeture des marchés sont difficiles dans une région où empêcher les gens d’aller travailler peut mettre en péril leur survie. La distanciation sociale s’avère également complexe sur un continent connaissant la croissance urbaine la plus rapide du monde, où deux à trois générations vivent souvent sous le même toit, et où les conditions sanitaires sont généralement mauvaises. Conscients de ces défis, certains pays, comme le Niger, sensibilisent aux mesures de prévention par des campagnes de communication dans les langues locales. D’autres, comme la Côte d’Ivoire et le Libéria, se sont lancés dans la production locale de masques en l’absence d’approvisionnement dans les pharmacies.

Source : OCDE/CSAO, 2020c.

Certains pays ont également mis en place des mécanismes de filet de protection sociale, afin d’atténuer l’impact de celles prises pour empêcher la propagation du virus. Parmi ces dernières, citons le report des factures d’électricité et d’eau pour les plus vulnérables au Mali, un programme de transfert d’argent aux personnes subissant une baisse de revenus au Togo, un soutien financier aux petites entreprises au Ghana, ou encore la suspension du paiement des loyers des marchés au Burkina Faso. D’autres pays reviennent aujourd’hui sur certaines mesures strictes prises initialement, afin de les adapter davantage à leur contexte national, par exemple en allégeant les couvre-feux au Niger ou en levant le confinement au Ghana.

Les institutions financières africaines proposent également des réponses ambitieuses. La Banque africaine de développement met en place une obligation sociale « Combattre le Covid-19 » de 3 milliards USD (BAD, 2020a) et une facilité de réponse au Covid-19 de 10 milliards USD (BAD, 2020b) ; la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO, 2020) appuie les établissements de crédit et des entreprises pour les aider à faire face à l’épidémie ; la Banque ouest-africaine de développement (BOAD, 2020) accorde 120 milliards F CFA de prêts concessionnels (15 milliards F CFA à chacun de ses 8 États membres) pour financer des mesures d’urgence dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire.

Suite à la proposition faite au G20 d’accorder un financement d’urgence de 150 milliards USD au continent, les ministres africains des Finances (UNECA, 2020) ont coordonné un appel à une relance économique immédiate à hauteur de 100 milliards USD. Cela inclut une exonération de tous les paiements d’intérêts au titre de la dette publique et des obligations souveraines, estimés à 44 milliards USD pour 2020, et son extension éventuelle pour fournir une marge de manœuvre budgétaire immédiate et des liquidités aux gouvernements pendant la crise. Les ministres recommandent également qu’une attention particulière soit accordée aux États fragiles et aux populations vulnérables, en particulier les femmes, les enfants et les personnes vivant dans des zones urbaines non loties ; ils soulignent en outre la nécessité de soutenir le secteur privé, où des millions d’emplois sont menacés (UA, 2020d). Dans ce contexte, l’UA a nommé un groupe d’Envoyés spéciaux (UA, 2020e), dont la Nigériane Mme Ngozi Okonjo-Iweala, et l’Ivoirien M. Tidjane Thiam, afin de mobiliser un soutien international pour aider le continent dans ses efforts face aux défis économiques associés à la crise sanitaire.

Le Fonds monétaire international a approuvé un allégement immédiat de la dette (FMI, 2020) de 25 pays pauvres au cours des 6 prochains mois. Parmi ces pays, 11 se trouvent en Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Sierra Leone, Tchad et Togo. De même, le Club de Paris et les ministres des Finances du G20 sont convenus d’une suspension temporaire du service de la dette (G20, 2020) des pays les plus pauvres ; dont l’ensemble des 17 pays de la région bénéficieront.

Impacts

Le Covid-19 exerce une pression considérable sur les systèmes de santé, le tissu social et les économies des pays du monde entier. L’Afrique de l’Ouest est confrontée à bon nombre de ces problèmes, et à bien d’autres encore. Le confinement menace les emplois et les moyens de subsistance, en particulier dans le secteur informel, aggravant l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, fragilisant encore davantage les performances économiques, et mettant en péril la stabilité de la région. L’assistance humanitaire dans les zones de conflit et les camps de réfugiés est mise à mal (The New Humanitarian, 2020). Ce dernier point souligne la nécessité de nouvelles modalités d’interventions non propagatrices du virus, ainsi que celle de couloirs humanitaires permettant d’atteindre les communautés vulnérables. La fermeture des sites « vivres-contre-travail », les difficultés à fournir des produits alimentaires enrichis aux enfants, ainsi que la suspension de nombreux projets de développement, seront toutes lourdes de conséquences.

Réalités locales

Le secteur informel domine les économies d’Afrique de l’Ouest (OCDE/CSAO, 2013). La majorité des ménages ne peuvent pas survivre sans une forme ou une autre de commerce quotidien. Une très petite minorité dispose d’une épargne bancaire, de cartes de crédit ou d’accès aux transactions en ligne lui permettant de rester à domicile sur une période prolongée. Il est constamment nécessaire de sortir, que ce soit pour l’alimentation, l’eau ou le travail. Les emplois et les moyens de subsistance se trouvent donc menacés, à l’heure où les mesures de confinement, la distanciation sociale, les restrictions de transport et de commerce, ainsi que les fermetures d’usines et de marchés, obligent les gens à rester chez eux.

Source : Allen, T., P. Heinrigs et I. Heo, 2018.

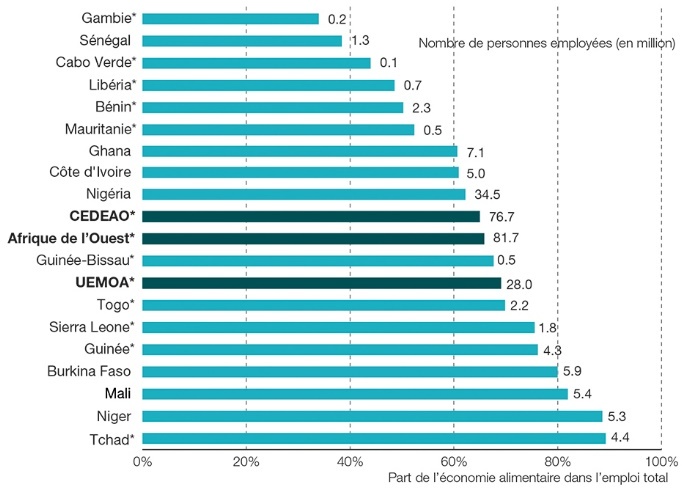

Dans le seul secteur alimentaire – le plus important de la région, qui représentait 40 % (Ghins et Zougbédé, 2020) du Produit intérieur brut (PIB) régional en 2015 –, plus de 82 millions d’emplois seront directement affectés par les restrictions de mobilité (graphique 4). Ce secteur comprend l’agriculture ainsi que les segments non agricoles que sont la transformation alimentaire, la commercialisation et la restauration hors domicile (incluant les restaurants et l’alimentation de rue). Les micro-, petites et moyennes entreprises, les petits producteurs agricoles, éleveurs, commerçants et groupes similaires qui sont dans l’impossibilité d’accéder à leur lieu de travail, leurs terres ou aux marchés en raison des restrictions de mobilité verront leurs moyens de subsistance s’effondrer, car ils ne pourront générer les revenus dont ils ont besoin pour satisfaire leurs besoins élémentaires, en particulier dans les zones urbaines et péri-urbaines.

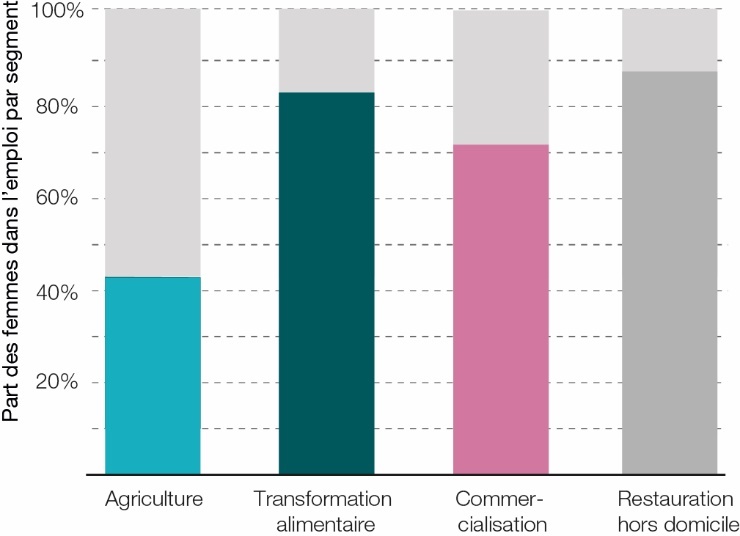

Les femmes seront particulièrement touchées : les deux tiers d’entre elles travaillent dans le secteur alimentaire, où elles représentent 51 % de la main-d’œuvre (Allen et al., 2018). Elles jouent un rôle essentiel à chaque étape de la chaîne de valeur alimentaire, de la production à la nutrition, en passant par la distribution (graphique 5). Elles occupent souvent les emplois les plus précaires, comme la vente de rue, et ne bénéficient d’aucune protection sociale. En outre, selon l’OMS, elles représentent 70 % de la main-d’œuvre dans le secteur de la santé et de l’action sociale à travers le monde, et sont donc en première ligne de la lutte contre le virus (OMS, 2019). À l’échelon local, elles fournissent souvent des services de soins de santé communautaires non rémunérés et gèrent les maladies au sein des familles ; elles sont donc particulièrement exposées au risque de contamination.

Source : Allen, T., P. Heinrigs et I. Heo, 2018.

Les chaînes d’approvisionnement alimentaire sont confrontées à des perturbations majeures, en particulier dans les zones urbaines. Ces chaînes d’approvisionnement dépendent en effet fortement du capital humain, notamment des petits exploitants agricoles, éleveurs, travailleurs saisonniers, commerçants, intermédiaires, grossistes, transformateurs et transporteurs, qui travaillent ensemble à faire passer les produits alimentaires de l’exploitation agricole à l’assiette du consommateur. Par ailleurs, les fermetures de frontières, les interdictions de voyage et les restrictions de déplacement peuvent rendre difficiles l’achat des intrants agricoles, la vente des produits et l’accès aux marchés, entraînant une forte baisse de la production alimentaire et des perturbations sur les marchés. Avec 80 % des aliments consommés transitant par les marchés, ces effets risquent d’être lourds de conséquences (AGRA, 2019).

Les prix des produits alimentaires enregistrent une tendance à la hausse depuis le début de l’année, mais les marchés restent bien approvisionnés (RPCA, 2020b). Cependant, une flambée des prix est régulièrement observée lorsque l’insécurité perturbe l’activité des marchés (FEWS NET, 2019). Avec l’arrivée de la période de soudure de juin à août 2020, ainsi que l’insécurité persistante, nombreux sont ceux qui craignent que le Covid-19 ne fasse encore plus grimper les prix, réduisant d’autant le pouvoir d’achat de nombreux ménages vulnérables. Enfin, face aux perspectives incertaines des marchés internationaux, les prix des produits alimentaires importés devraient être volatiles durant la pandémie de Covid-19.

Les migrations sont un facteur essentiel des systèmes alimentaires ouest-africains. La disponibilité de main-d’œuvre agricole sera mise à mal en cas de maintien des restrictions de mobilité sur de longues périodes. Des régions comme celle des Niayes au Sénégal (horticulture) ou le nord du Ghana par exemple, dépendent d’un afflux régulier de travailleurs agricoles. En outre, pour les éleveurs, la perturbation des schémas traditionnels de transhumance peut créer de nouveaux conflits entre les communautés agricoles et pastorales, en particulier dans la ceinture centrale du Nigéria. Le manque de main-d’œuvre agricole et les contraintes imposées aux activités pastorales pourraient provoquer une baisse de la production alimentaire.

La sécurité alimentaire et nutritionnelle est directement affectée par toutes les perturbations de l’économie alimentaire susmentionnées. La hausse du chômage et la baisse du pouvoir d’achat ont un impact direct sur l’accès aux denrées alimentaires. En outre, le Covid-19 risque d’occulter la crise alimentaire à laquelle la région est actuellement confrontée. Alors que l’endiguement de la propagation du virus occupe tous les esprits, c’est la vie de millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire qui est menacée. Selon le RPCA (2020b), l’effet conjugué de l’insécurité et du Covid-19 pourrait ainsi faire basculer 50 millions de personnes supplémentaires dans une situation de crise alimentaire.

Les fermetures d’écoles posent des défis supplémentaires. Des millions d’écoliers ne bénéficieront plus des programmes de repas scolaires dont ils dépendent. Pour les familles pauvres, la valeur d’un repas à l’école équivaut à environ 10 % de leur revenu mensuel (PAM, 2020). Pour celles dont plusieurs enfants sont scolarisés, cela peut représenter des économies substantielles. Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), en Afrique de l’Ouest, plus de 20 millions d’écoliers ne bénéficient plus de repas scolaires en raison des fermetures d’écoles dues à la crise du Covid-19 (graphique 6). En plus d’aggraver l’insécurité alimentaire, ces fermetures interrompent les apprentissages et laissent un « vide » dans la surveillance des enfants, exerçant ainsi une pression supplémentaire sur les parents, et plus particulièrement sur les femmes. Les répercussions à long terme de l’interruption de la scolarité et de l’accès à la nutrition scolaire des jeunes enfants seront considérables sur les familles pauvres, limitant le développement de leur capital humain et donc leur potentiel en termes de revenus futurs.

Source : PAM, 2020.

Contexte mondial

La nouvelle récession économique mondiale, confirmée par le rapport intermédiaire des Perspectives économiques de l’OCDE, évolue rapidement. La croissance du PIB mondial devrait ralentir, passant de 2.9 % en 2019 à 2.4 % en 2020 (OCDE, 2020b). Le PIB de l’Afrique devrait être touché de plein fouet, notamment en raison du rôle central que joue le commerce avec le reste du monde dans l’économie africaine (CNUCED, 2019). Le continent dépend en outre fortement de l’exportation de ses matières premières, dont les prix ont été considérablement impactés par la crise mondiale.

Dans ce contexte, l’Afrique de l’Ouest fera face à trois ensembles de défis. Premièrement, la perturbation des chaînes d’approvisionnement mondiales aura des répercussions rapides sur les économies de la région. L’investissement direct étranger risque de diminuer, sous l’effet de la réorientation des capitaux des partenaires vers leurs économies nationales. Enfin, les transferts de fonds des migrants pourraient baisser ; ces derniers voyant leurs revenus diminuer dans les pays d’accueil. Deuxièmement, les mesures adoptées par les gouvernements pour endiguer le virus, telles que les fermetures de frontières, les interdictions de voyager et les restrictions de déplacements, créeront d’importantes perturbations pour les personnes, les entreprises et les organismes gouvernementaux. Le ralentissement des activités économiques devrait avoir des effets sur le chômage, la baisse des salaires et la perte des revenus, réduisant considérablement le pouvoir d’achat et la consommation des ménages. Troisièmement, l’effondrement des cours du pétrole continuera d’affecter les pays exportateurs comme le Nigéria, dont les exportations de pétrole représentent près de 90 % de ses recettes commerciales (OPEC, 2018). De même, la baisse des prix du coton pourrait se poursuivre, affectant les millions de ménages au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Mali et au Togo qui dépendent de ce secteur pour leurs revenus. En Côte d’Ivoire, au Ghana et dans d’autres pays côtiers, les revenus des producteurs de café, de cacao et de noix de cajou pourraient également chuter sous l’effet d’une baisse de la demande mondiale.

Ces menaces sont considérables et susceptibles de provoquer des perturbations à grande échelle. Un ralentissement de la croissance économique globale se fait déjà sentir sur le continent, en particulier dans des secteurs comme le tourisme, qui représente jusqu’à 40 % du PIB au Cabo Verde et 20 % en Gambie (CNUCED, 2017). Les fortes pressions que subissent de nombreuses entreprises sur les coûts pourraient entraîner des pertes d’emplois massives. En l’absence de plans ambitieux de relance budgétaire, l’impact combiné de ces menaces pourrait réduire sensiblement la croissance du PIB en 2020. Certains estiment que les économies africaines pourraient subir une perte comprise entre 90 et 200 milliards USD en 2020, selon le taux de transmission du Covid-19 (McKinsey, 2020). À long terme, elles ressentiront aussi les effets d’un capital humain affaibli en raison des fermetures d’écoles et d’universités, susceptibles d’affecter de manière disproportionnée les filles, dont beaucoup pourraient ne pas retourner à l’école. Les effets économiques qui en résulteront seraient préjudiciables, en particulier pour les personnes déjà vulnérables, ce qui pourrait mettre en péril la stabilité politique et économique.

Ces lourds impacts économiques compromettent les progrès vers la réalisation des Objectifs de développement durable de l’ONU. Une baisse de 1 % de la croissance de l’économie mondiale pourrait faire basculer de 14 à 22 millions de personnes supplémentaires dans l’extrême pauvreté (IFPRI, 2020)2. La Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique estime que le Covid-19 entraînera un recul de 48 % du nombre de personnes sortant de la pauvreté sur le continent.

Implications politiques

Mettre l’économie informelle au cœur des politiques publiques

Cette crise met en évidence l’importance sociale et économique de l’économie informelle, qui fait vivre la grande majorité de la population et constitue un moteur essentiel de la croissance économique. Le secteur informel n’est pas suffisamment reconnu ni valorisé. La majorité de ses travailleurs et familles demeurent aujourd’hui encore hors de portée des politiques publiques. L’extension de la protection sociale, l’amélioration des infrastructures adaptées aux besoins, l’augmentation de la productivité et des salaires, l’écoute des acteurs de l’économie informelle par le biais du dialogue social, sont – parmi d’autres – des leviers de lutte contre la vulnérabilité et de promotion du dynamisme et de la créativité de ce secteur. Un changement de perception est nécessaire, en commençant par la reconnaissance du secteur informel comme un espace pluriel en constante évolution, caractérisé par des transitions fréquentes du formel à l’informel, et vice-versa. Toute mesure visant à préserver l’emploi et les moyens de subsistance, durant et après la crise du Covid-19, doit tenir compte des réalités du terrain. En Afrique de l’Ouest, cette réalité s’appelle informalité.

Saisir l’opportunité pour accélérer l’intégration continentale

L’économie de l’Afrique devrait être touchée de plein fouet, en grande partie du fait de sa forte dépendance aux marchés mondiaux des produits de base. L’Afrique de l’Ouest ne fait pas exception. La mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) offre une opportunité de diversification économique par le biais de la création de chaînes de valeur régionales intégrées, ainsi que du démantèlement des barrières tarifaires et non tarifaires. Certes, le Covid-19 perturbe l’opérationnalisation de ce qui pourrait être la plus grande zone de libre-échange au monde, empêchant notamment l’ouverture de son nouveau Secrétariat prévue à Accra, Ghana. Néanmoins, la ZLECAf est aujourd’hui plus pertinente que jamais. Elle a le potentiel de stimuler le commerce intra-africain, de promouvoir une intégration régionale plus forte et, à terme, des économies plus résilientes face à une récession mondiale. Dans cette perspective, la ZLECAf pourrait servir d’amortisseur efficace (Mayaki, 2020) à la crise, cette pandémie serait alors l’occasion d’accélérer encore l’intégration à travers le continent.

Réaffirmer l’importance des systèmes alimentaires à tous les niveaux

Les perturbations provoquées par le Covid-19 mettent en évidence la fragilité des systèmes alimentaires aux niveaux local, national et régional. Elles soulignent la nécessité impérieuse d’un renforcement de la coordination régionale pour assurer le bon fonctionnement des chaînes d’approvisionnement alimentaire qui affectent directement la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Des efforts très importants sont déployés à cet égard. Lorsque les ministres de la CEDEAO en charge de l’alimentation et de l’agriculture se sont réunis pour discuter de l’impact du Covid-19 sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle (CEDEAO, 2020c), ils sont convenus de mettre en place un groupe de travail régional multidisciplinaire de haut niveau, sous la conduite conjointe de la CEDEAO, de l’UEMOA et du CILSS, afin de coordonner et de suivre un plan d’action régional. Ils ont aussi appelé à l’adoption d’une série de mesures, notamment : la sécurisation de la campagne agropastorale actuelle, par la libre circulation, y compris transfrontalière, des intrants et des produits agricoles ; la mise en place de mesures de protection sociale, en particulier pour les communautés vulnérables ; et la mobilisation des réserves alimentaires régionales. Ils ont souligné la nécessité de maintenir les fonds alloués à l’agriculture, malgré les pressions budgétaires exercées par les secteurs de la sécurité et de la santé. Ces recommandations ont alimenté le Sommet extraordinaire des Chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO (CEDEAO, 2020d) sur l’impact du Covid-19. Ce type de réponse régionale coordonnée, qui réaffirme le rôle vital que les systèmes alimentaires doivent jouer dans la gestion des crises, est essentiel à l’heure actuelle comme pour l’avenir.

Au-delà de la crise sanitaire actuelle, un regard neuf sur l’évolution des systèmes alimentaires et les dynamiques émergentes, comme l’urbanisation rapide, est nécessaire pour obtenir de meilleurs résultats en termes de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Des concepts tels que les « bassins alimentaires » – des systèmes alimentaires autonomes à l’échelle locale ou régionale –, ou encore les « systèmes alimentaires ville-région », qui ciblent le renforcement des liens entre zones rurales et urbaines, peuvent aider à cartographier la structure des systèmes alimentaires et, par là même, éclairer l’élaboration des politiques. Si la crise du Covid-19 pose d’immenses défis aux responsables politiques, elle peut aussi servir de catalyseur pour sensibiliser à la nécessité d’une approche territoriale en faveur de systèmes alimentaires plus résilients et de stratégies de développement durables de manière plus générale.

Promouvoir les initiatives locales dans les stratégies de riposte

La crise du Covid-19 nous rappelle que la santé est un bien public mondial, nécessitant d’agir tous ensemble (Africa Renewal, 2020) en vue d’une reprise universelle (Gurría et Steiner, 2020). L’Afrique de l’Ouest a un rôle à jouer dans cette réponse mondiale. Le développement des vaccins et des traitements peut bénéficier des contributions de sa communauté scientifique expérimentée dans le domaine des maladies infectieuses. Cet effort peut également bénéficier de la richesse de sa biodiversité, essentielle à la production pharmaceutique. Par ailleurs, des actions locales innovantes et intelligentes voient le jour, démontrant le pouvoir des initiatives citoyennes, en particulier lorsqu’elles sont soutenues par les autorités locales. Ce sont, par exemple, des universités qui produisent des désinfectants pour les mains, des acteurs de la société civile qui distribuent des kits pour le lavage des mains et mènent des campagnes de communication sur les mesures préventives dans les dialectes locaux, des tailleurs qui fabriquent des masques, ou encore le secteur privé qui réoriente ses processus de fabrication pour produire des équipements de protection individuelle et des respirateurs. Tout comme l’épidémie d’Ébola en 2014-16, la pandémie de Covid-19 montre qu’il est incontournable de s’appuyer sur les acteurs locaux et de promouvoir les initiatives locales en temps de gestion de crise.

Prévenir la concurrence entre les crises en renforçant les synergies et la coordination

À l’heure où le Covid-19 occupe tous les esprits, les efforts visant à contrer les crises préexistantes risquent d’être relégués au second plan. La plupart des fonds annoncés pour lutter contre la pandémie ne sont pas de nouvelles ressources, mais des réaffectations budgétaires provenant d’autres secteurs. Ironie du sort, ces financements d’urgence pourraient diminuer des ressources initialement allouées à la réalisation d’autres objectifs de développement. Outre le risque d’obérer leurs bénéfices à long terme, le fait de négliger certains secteurs pourrait s’avérer plus préjudiciable que la crise sanitaire elle-même.

Le 31 mars 2020, les ministres ouest-africains de l’Agriculture alertaient sur le risque de voir la crise alimentaire disparaître des radars de la coopération internationale. De même, les ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel appelaient à une vigilance accrue (G5 Sahel, 2020) contre l’avancée du terrorisme, alors que les gouvernements concentrent tous leurs efforts sur la lutte contre le Covid-19. Dans ce contexte, le renforcement des liens entre paix, humanitaire et développement pour soutenir les plus vulnérables sera déterminant, en particulier lorsque les crises sont multiples et interconnectées, comme dans la région du Sahel (RPCA, 2019). Si la résilience locale joue un rôle crucial dans la lutte contre le terrorisme transfrontalier, la faim, la sécheresse, les infestations parasitaires et les maladies, des synergies renforcées et une action multilatérale coordonnée s’avèreront tout aussi capitales à l’heure où les ressources se raréfient.

Références

ACAPS (2020), « #COVID 19 government measures dataset », www.acaps.org/projects/covid19/data.

Africa Renewal (2020), « UN SG launches plan to address the potentially devastating socio-economic impact of Covid-19 », Nations Unies, 31 mars, https://www.un.org/africarenewal/news/coronavirus/united-nations-secretary-general-launches-plan-address-potentially-devastating-socio-economic.

AGRA (2019), Africa Agriculture Report, The Hidden Middle: A Quiet Revolution in the Private Sector Driving Agricultural Transformation, n° 7, Alliance for a Green Revolution in Africa, Nairobi, Kenya.

AUDA-NEPAD (2020), « COVID-19 & Other Epidemics: Short & Medium Term Response », livre blanc, https://nepad.org/publication/auda-nepad-response-covid-19-other-epidemics.

BAD (2020a), « African Development Bank launches record breaking $3 billion “Fight COVID-19” Social Bond », Banque africaine de développement, 27 mars, https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/african-development-bank-launches-record-breaking-3-billion-fight-covid-19-social-bond-34982.

BAD (2020b), « African Development Bank Group unveils $10 billion Response Facility to curb COVID-19 », Banque africaine de développement, 8 avril, https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/african-development-bank-group-unveils-10-billion-response-facility-curb-covid-19-35174.

Banque mondiale (2020), Indicateurs du développement dans le monde (base de données), https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (consulté en avril 2020).

BCEAO (2020), « Communiqué de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest », Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, https://www.bceao.int/fr/communique-presse/communique-de-la-banque-centrale-des-etats-de-lafrique-de-louest-bceao.

BOAD (2020), « Covid-19: In support to emergency measures, BOAD grants XOF120 billion to the WAEMU member », Banque ouest-africaine de développement, 25 mars, https://www.boad.org/en/covid-19-in-support-to-emergency-measures-boad-grants-xof120-billion-to-the-waemu-member-countries-and-freezes-debt-repayment-involving-xof76-6-billion.

CEDEAO (2020a), « ECOWAS Statement on Support to Member States against Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) », Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, 21 mars, https://www.ecowas.int/ecowas-provides-support-to-member-states-in-the-fight-against-the-spread-of-coronavirus-disease-2019-covid-19-pandemic.

CEDEAO (2020b), « ECOWAS communiqué no.2 of 6 April 2020 on the fight against the coronavirus disease », Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, 6 avril, www.ecowas.int/ecowas-communique-n-02-of-6-april-2020-on-the-fight-against-the-coronavirus-disease.

CEDEAO (2020c), « Relevé de synthèse des conclusions et recommandations : Consultation régionale des Ministres en charge de l’Agriculture et de l’Alimentation de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad, sur les impacts du COVID-19 et des nuisibles des cultures sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest », Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, 31 mars, http://www.food-security.net/wp-content/uploads/2020/04/ECOWAS-VC-31-03-2020-Min-Agric-FR.pdf.

CEDEAO (2020d), « Final communiqué: Extraordinary session of the ECOWAS authority of heads of state and government », Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, 23 avril, https://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2020/04/uk2020-04-23-Communique%CC%81_Extraordinary_Summit_Coronavirus_V2-1.pdf.

CNUCED (2019), Economic Development in Africa Report 2019: Made in Africa – Rules of Origin for Enhanced Intra-African Trade, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/aldcafrica2019_en.pdf.

CNUCED (2017), « Key statistics of EDAR 2017 "Tourism for transformative and inclusive growth" », Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, https://unctad.org/en/Pages/ALDC/Africa/Edar2017KeyStatistics.aspx.

FEM (2020), « Africa cannot afford to lose doctors to COVID-19 », Forum économique mondial, 9 avril, https://www.weforum.org/agenda/2020/04/africa-cannot-lose-doctors-covid-19.

FEWS NET (2019), Regional Supply and Market Outlook, West Africa, décembre, https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/West%20Africa%20Regional%20Supply%20and%20Markets%20Outlook_Dec2019final.pdf.

FMI (2020), « IMF Executive Board Approves Immediate Debt Relief for 25 Countries », Fonds monétaire international, 13 avril, https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/13/pr20151-imf-executive-board-approves-immediate-debt-relief-for-25-countries.

G5 Sahel (2020), « Communiqué du Conseil des Ministres des Affaires Étrangères du G5 Sahel », https://www.g5sahel.org/images/Docs/Communique_final_V_3.pdf.

G20 (2020), « Communiqué G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting », 15 avril, https://g20.org/en/media/Documents/G20_FMCBG_Communiqu%C3%A9_EN%20(2).pdf.

Ghins, L. et K. Zougbédé (2020), « The food economy can create more jobs for West African youth », OECD Development Matters, 23 août, https://oecd-development-matters.org/2019/08/23/the-food-economy-can-create-more-jobs-for-west-african-youth.

Gurría, A. et A. Steiner (2020), « Six actions à mener pour éviter la plus grave crise de développement du siècle », Jeune Afrique, 7 avril, https://www.jeuneafrique.com/922439/economie/tribune-six-actions-a-mener-pour-eviter-la-plus-grave-crise-de-developpement-du-siecle.

IFPRI (2020), « How much will global poverty increase because of Covid-19? », International Food Policy Research Institute, 20 mars, https://www.ifpri.org/blog/how-much-will-global-poverty-increase-because-covid-19.

IRC (2020), « 5 crisis zones threatened by a coronavirus ‘double emergency’ », International Rescue Committee, 9 avril, https://www.rescue.org/article/5-crisis-zones-threatened-coronavirus-double-emergency.

Johns Hopkins University & Medicine (2020), Coronavirus Resource Centre, https://coronavirus.jhu.edu/map.html.

Mayaki, I. (2020), « How Africa’s Economies Can Hedge Against COVID-19 », Project Syndicate, 27 mars, https://www.project-syndicate.org/commentary/africa-trade-integration-hedge-against-covid19-by-ibrahim-assane-mayaki-2020-03.

McKinsey (2020), « Tackling Covid-19 in Africa », avril, https://www.mckinsey.com/featured-insights/middle-east-and-africa/tackling-covid-19-in-africa.

Moriconi-Ebrard, F., D. Harre et P. Heinrigs (2016), L’urbanisation des pays de l’Afrique de l’Ouest 1950–2010 : Africapolis I, mise à jour 2015, Cahiers de l’Afrique de l’Ouest, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264252257-fr.

OCDE (2020a), Covid-19 Country policy tracker, www.oecd.org/coronavirus/en/#country-tracker.

OCDE (2020b), Perspectives économiques de l’OCDE : Rapport intermédiaire, mars 2020, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/0262bc62-fr.

OCDE (2019), Panorama de la santé 2019 : Les indicateurs de l’OCDE, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/5f5b6833-fr.

OCDE/CSAO (2020a), The Geography of Conflict in North and West Africa, Cahiers de l’Afrique de l’Ouest, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/02181039-en.

OCDE/CSAO (2020b), Dynamiques de l’urbanisation africaine 2020 : Africapolis, une nouvelle géographie urbaine, Cahiers de l’Afrique de l’Ouest, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/481c7f49-fr.

OCDE/CSAO (2020c), « More than one-third of West Africans have no handwashing facility at home », Éditions OCDE, https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=127_127156-p9kq2uxm1d&title=More-than-one-third-of-West-Africans-have-no-handwashing-facility-at-home.

OCDE/CSAO (2019), « Entreprises et santé dans les villes frontalières », Notes ouest-africaines, n° 22, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/b41a6277-fr.

OCDE/CSAO (2018), Africapolis (base de données), www.africapolis.org (consulté le 16 avril 2020).

OCDE/CSAO (2013), Peuplement, marché et sécurité alimentaire, Cahiers de l’Afrique de l’Ouest, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264187412-fr.

OCHA (2020), « Burkina Faso, Mali & Western Niger: Humanitarian snapshot », Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200217_bfa_mli_ner_humanitarian_snapshot_en.pdf.

OMS (2020), « African Region COVID-19 Readiness Status », Organisation mondiale de la santé, www.afro.who.int/fr/node/12206 (consulté le 31 mars 2020).

OMS (2019), « Gender equity in the health force: Analysis of 104 countries », Working Paper, n° 1, Organisation mondiale de la santé, Genève.

OMS (n.d.), Global Health Observatory, Organisation mondiale de la santé, http://www9.who.int/gho/en.

OMS/UNICEF/PAM (2014), Interim guideline: Nutritional care of children and adults with Ebola virus disease in treatment centres, Organisation mondiale de la santé, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/137425/9789241508056_eng.pdf.

ONU (2019), UN World Population Prospects 2019, Organisation des Nations Unies, https://population.un.org/wpp.

ONU-CEA (2020), « African Finance Ministers call for coordinated COVID-19 response to mitigate adverse impact on economies and society », Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, 23 mars, https://www.uneca.org/stories/african-finance-ministers-call-coordinated-covid-19-response-mitigate-adverse-impact.

OOAS (2020), « WAHO Providing Financial and Material Support to ECOWAS Member States to fight Covid-19 », Organisation ouest-africaine de la santé, https://www.wahooas.org/web-ooas/sites/default/files/actualites/2208/press-release-covid-19-waho-1-april-2020.pdf.

OPEC (2018), « Nigeria facts and figures », Organisation des pays exportateurs de pétrole, https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/167.htm (consulté le 5 avril 2020).

PAM (2020), « Global Monitoring of School Meals during Covid-19 School Closures », Programme alimentaire mondial, https://cdn.wfp.org/2020/school-feeding-map/index.html.

RPCA (2020a), Food and Nutrition Crisis 2020, Réseau de prévention des crises alimentaires, http://www.food-security.net/en/topic/food-and-nutrition-crisis-2020.

RPCA (2020b), Relevé de conclusions - Réunion restreinte, Réseau de prévention des crises alimentaires, 2 avril, www.food-security.net/wp-content/uploads/2020/04/RPCA2020_summary-of-conclusions_FR-1.pdf

RPCA (2019), Note aux décideurs, Réseau de prévention des crises alimentaires, avril, www.food-security.net/document/rpca-policy-brief-2019.

The New Humanitarian (2020), « Coronavirus and aid: What we’re watching », 23-29 avril, https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/04/09/coronavirus-humanitarian-aid-response.

UA (2020a), « African Union mobilizes continent-wide response to Covid-19 outbreak », Union africaine, 24 février, https://africacdc.org/news/african-union-mobilizes-continent-wide-response-to-covid-19-outbreak.

UA (2020b), « Africa Joint Continental Strategy for Covid-19 Outbreak », Union africaine, https://au.int/documents/20200320/africa-joint-continental-strategy-covid-19-outbreak.

UA (2020c), « Communiqué of the Bureau of the Assembly of the African Union Heads of State and Government Teleconference on COVID-19 », Union africaine, 26 mars 2020 https://au.int/en/pressreleases/20200326/communique-bureau-assembly-african-union-heads-state-and-government.

UA (2020d), Impact of the Coronavirus (Covid 19) on the African Economy, Union africaine, https://au.int/sites/default/files/documents/38326-doc-covid-19_impact_on_african_economy.pdf.

UA (2020e), « African Union Chair President Cyril Ramaphosa Appoints Special Envoys to Mobilise International Economic Support for Continental Fight Against COVID-19 », Union africaine, 12 avril, https://au.int/en/pressreleases/20200412/african-union-chair-president-cyril-ramaphosa-appoints-special-envoys.

UEMOA (2020), « Lutte contre la pandémie du coronavirus (COVID 19) : la Commission de l’UEMOA prend d’importantes dispositions », Union économique et monétaire ouest-africaine, http://www.uemoa.int/pt-pt/lutte-contre-la-pandemie-du-coronavirus-covid-19-la-commission-de-l-uemoa-prend-d-importantes.

Yabi, G. (2020), « Avec ou sans, pendant et après le Covid-19, priorité aux réformes des systèmes de santé et d’éducation en Afrique de l’Ouest », OECD Development Matters, 6 avril, https://oecd-development-matters.org/2020/04/06/avec-ou-sans-pendant-et-apres-le-covid-19-priorite-aux-reformes-des-systemes-de-sante-et-deducation-en-afrique-de-louest.

Contact :

Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest : SWAC.Contact@oecd.org

Notes

La liste des établissements de santé recensés en 2017, basée sur le projet « Global Healthsites Mapping » (projet de cartographie mondiale des établissements de santé), n’est pas exhaustive.

Pauvreté mesurée en nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté (seuil de pauvreté de 1.90 USD PPA par jour).