Pourquoi les gouvernements devraient cibler le soutien dans un contexte de prix élevés de l'énergie

Les autorités des pays membres de l’OCDE et des grandes économies non membres interviennent massivement pour protéger les ménages et les entreprises contre les conséquences des prix élevés de l’énergie qui ont suivi la forte reprise de la demande au lendemain de la crise du COVID-19 et des retombées de la guerre en Ukraine.

S’il est en général relativement facile de les appliquer et de communiquer à leur sujet, les mesures de nature à abaisser les prix de l’énergie présentent l’inconvénient de ne pas être sélectives et d’affaiblir les incitations à réduire la consommation d'énergie dans un contexte de tension sur l’offre.

Le maintien des prix élevés devrait pousser les autorités à cibler davantage leur action, notamment en recourant de façon accrue aux dispositifs de soutien des revenus, ce qui supposerait d'améliorer les systèmes de transferts et d’aide sociale en place.

Le revenu ne devrait pas constituer le seul critère d'attribution : il faudrait que l’aide repose également sur d’autres facteurs de la vulnérabilité financière des ménages, tels que le lieu et la qualité du domicile ou encore la composition du foyer.

S'il est possible de réduire la dépendance à l’égard des énergies fossiles en suivant la voie de la neutralité carbone, il faut pour cela que les mesures prises assurent un accès abordable aux solutions peu et non carbonées.

Les interventions qui atténuent les signaux de prix et les incitations à réduire la consommation d'énergie fossile devraient être progressivement supprimées tout en renforçant les capacités pour mieux faire face aux vulnérabilités des ménages aux chocs de prix et en accélérant le développement de sources d'énergie alternatives.

Introduction

Les prix de l’énergie s’envolent depuis le début de l’année 2021 en raison d’une combinaison de facteurs liés à l’offre et à la demande. C’est le fruit de tendances de long terme (par exemple, sous-investissement du côté de l’offre dans les secteurs du gaz naturel et des énergies propres) et de court terme (par exemple, réduction, par la Russie, des livraisons immédiates de gaz naturel et forte reprise de la demande au sortir de la récession provoquée par le COVID-19 (AIE, 2021[1]). La guerre en Ukraine a exacerbé la pression sur des marchés de l'énergie déjà tendus et accentué l'incertitude quant à l'évolution de l’offre à court terme. La Russie a arrêté de fournir de l’énergie à plusieurs pays, tandis que d'autres ont instauré des embargos sur les importations de produits énergétiques russes.

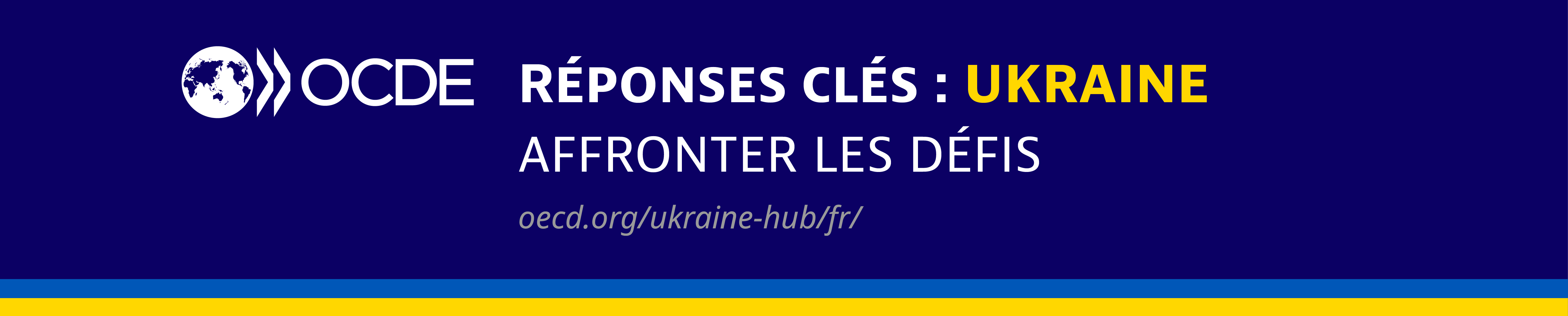

D'après les prévisions de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les prix des produits pétroliers et gaziers vont rester encore longtemps élevés, et ce quand bien même les difficultés d’approvisionnement en pétrole et en gaz dues à la suspension des livraisons russes s'atténueraient comme prévu sous l’effet conjugué de l’augmentation progressive de la production de pétrole, au Moyen-Orient et aux États-Unis, et du ralentissement de la croissance économique1. À cela s'ajoute la volatilité extrême des prix de l'énergie. Par conséquent, la crise énergétique suit son cours et contribue à présent à aviver la pression inflationniste aux quatre coins du monde (OCDE, 2022[3]) (Graphique 1).

Les utilisateurs d'énergie n’ont guère d'autres choix que de réduire sensiblement la demande à très court terme, ce qui fait craindre pour l'accessibilité financière de l’énergie et le coût de la vie2. La flambée des prix de l’énergie a frappé de plein fouet les ménages et les entreprises, ce qui a poussé les pouvoirs publics à intervenir (Boone et Elgouacem, 2021[4]). L’objet de la présente note de synthèse est de dresser le bilan de ces interventions et d’en étudier les différents avantages et inconvénients. Y sont également exposées les difficultés que pose la mise en place de mesures de soutien des revenus qui soient judicieusement conçues, notamment en favorisant la transition vers la neutralité carbone.

S’il existe plusieurs manières possibles de classer les mesures d'aide, il convient de distinguer l'aide au revenu, qui regroupe les transferts aux ménages et aux entreprises, et le soutien par les prix, qui vise à alléger la facture énergétique des consommateurs. L'aide au revenu peut prendre la forme de transferts ou de chèques octroyés aux ménages et aux entreprises. En temps de crise, il est possible d’élargir le champ des bénéficiaires des dispositifs en place ou d'accroître le montant des transferts existants.

Il est possible de soutenir les prix en les réglementant, en réduisant l'accise sur l’électricité et les tarifs d'utilisation des réseaux, en appliquant un abattement ou une exonération sur les droits d’accise sur les produits énergétiques et en détaxant les prix à la pompe. Qu’il s'agisse de soutenir les revenus ou les prix, il existe deux moyens de cibler l’aide : soit en contrôlant le niveau des ressources, soit en circonscrivant le champ des bénéficiaires à certaines catégories de consommateurs d'énergie, en fonction de critères précis, tels que la consommation d'énergie, le revenu ou le lieu de résidence.

Source : statistiques d’Eurostat et de l’OCDE.

Le message principal à retenir de la présente note de synthèse est que les pouvoirs publics doivent, non plus agir directement pour limiter les hausses de prix, mais chercher à en atténuer les effets au moyen de dispositifs ciblés de garantie de revenu. L’aide ainsi fournie sera assurément équitable et efficace sans trop grever les budgets publics et tout en maintenant des signaux-prix favorables à la transition vers la neutralité carbone. Cependant, même les systèmes budgétaires les plus modernes ne s’y prêtent pas nécessairement et peuvent nécessiter des aménagements pour pouvoir cibler certains groupes en particulier. De même, pour être efficace et recueillir l’adhésion du public, une stratégie de long terme de transition vers la neutralité carbone doit aller de pair avec un large accès aux sources d'énergie alternative.

2. Le soutien fourni n’est pas négligeable

La présente note repose sur les données que l’OCDE a recueillies au sujet des mesures de soutien public mises en œuvre dans 42 économies membres et partenaires clés de l’OCDE depuis le début de la crise énergétique au troisième trimestre 2021. Au 30 mai 2022, ces données portaient sur 284 mesures conçues pour atténuer l’impact de la hausse des prix de l’énergie à court terme. En outre, les autorités ont estimé les coûts budgétaires des mesures principales, soit en dépenses, soit en manque à gagner3.

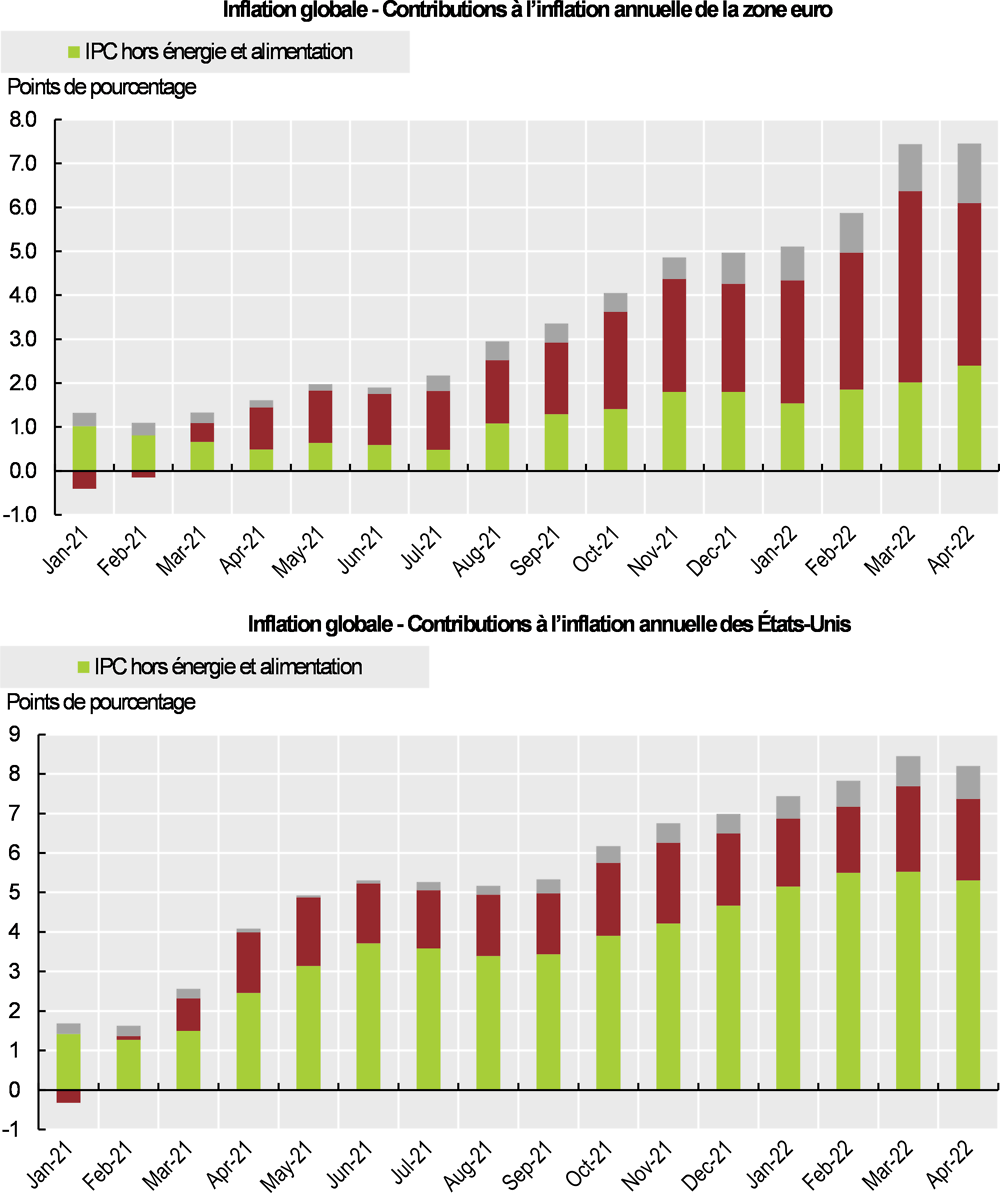

Il ressort de ces données que les efforts consentis jusqu'ici sont loin d’être négligeables. Si l’on considère les mesures pour lesquelles on dispose de données, on constate que le soutien fourni entre octobre 2021 et décembre 20224 aura coûté au total 246 milliards USD d'argent public, dont 169 milliards USD au profit des énergies fossiles (partie gauche du Graphique 2)5. Autrement dit, les pouvoirs publics auront, en l’espace de 15 mois, mis en œuvre un surcroît de moyens du même ordre de grandeur que les subventions aux énergies fossiles versées chaque année avant la flambée des prix de l’énergie (201 milliards USD en 2019 et 182 milliards USD en 2020)6.

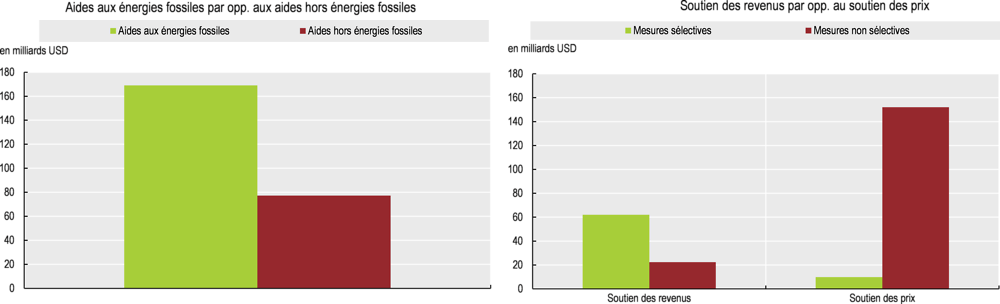

L’intervention des pouvoirs publics consiste pour l’essentiel à réglementer les prix, ce qui tend davantage à soutenir la demande qu’à la faire diminuer. Les dispositifs de soutien des revenus représentent 34 % de la valeur totale de l’aide fournie à travers les mesures traitées dans la base de données (partie droite du Graphique 2). La majorité (73 %) sont ciblés, à l’inverse de la quasi-totalité (94 %) des dispositifs de soutien des prix, qui représentent 66 % de la valeur totale de l’aide7. Numériquement parlant, l’aide bénéficie principalement aux ménages et, dans une moindre mesure, aux entreprises (Graphique 3).

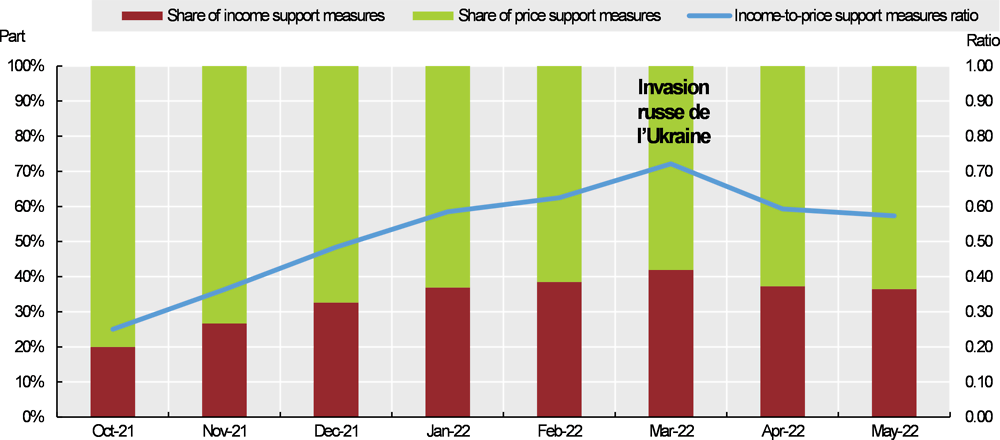

Dans un premier temps, les gouvernements sont principalement intervenus sur les prix avant de s’employer progressivement à soutenir les revenus. En conséquence de la nouvelle hausse des prix de l’énergie provoquée par la guerre en Ukraine, ils sont revenus au soutien par les prix, stoppant ainsi l’ascension de l'approche fondée sur le revenu (Graphique 4). Cette configuration peut donner l’impression qu'il est relativement aisé de mettre en place des mesures de soutien des prix dans les situations d'urgence (compte tenu, par exemple, de la rapidité avec laquelle les baisses de prélèvement peuvent prendre effet).

Plus des deux tiers des pays combinent soutien des revenus et soutien des prix. C’est généralement le cas des pays considérés dans la base de données, membres et non membres de l’OCDE confondus, bien que ces derniers tendent à recourir davantage aux mesures de soutien des prix. Cela est peut-être le signe d’une difficulté à administrer de complexes programmes de soutien ciblé des revenus, en particulier dans les économies émergentes où beaucoup de choses se font de façon informelle et où les sources d'énergie alternative sont moins développées (section 3)8.

Note : 1) Sont considérées comme aide au revenu les mesures consistant à transférer une somme forfaitaire aux ménages ou aux entreprises afin de pallier la hausse des coûts de l’énergie. Le soutien des prix englobe les mesures de nature à réduire le prix de l’énergie après impôt, toutes sources d’énergie confondues : règlementation des prix, réduction des tarifs d’électricité et des redevances d'utilisation des réseaux, baisse de TVA et de droits d’accise, et indemnisation des distributeurs vendant leurs produits énergétiques à prix réduits. Les mesures sélectives sont celles qui concernent des groupes précis (par exemple, ménages ou entreprises vulnérables). Les mesures non sélectives s’appliquent à tous les consommateurs sans condition d’éligibilité.

2) Les données recueillies concernent 284 mesures appliquées dans 42 économies membres et partenaires clés de l’OCDE, dont 137 ont coûté, d'après les estimations, un total de 246 milliards USD d’argent public entre octobre 2021 et décembre 2022.

3) Les mesures de soutien aux énergies fossiles s'accompagnent d’une évolution des prix relatifs qui favorise la consommation d'énergies fossiles.

Source : conclusions des auteurs fondées sur les travaux de recherche de l’OCDE.

Source : conclusions des auteurs fondées sur les travaux de recherche de l’OCDE.

Note : part du nombre cumulé de mesures mises en place jusqu'à la date indiquée sur l’axe des abscisses.

Source : conclusions des auteurs fondées sur les travaux de recherche de l’OCDE.

3. Cibler davantage pour contenir les coûts budgétaires

L’exécution de l’aide varie en termes de facilité administrative, d’efficacité et d'adéquation avec les autres objectifs de la politique générale. Les prix de l’énergie étant voués à rester élevés, il convient de concilier efficacité, coûts budgétaires et coûts d'application en donnant la priorité aux besoins les plus étendus et en créant des synergies entre les objectifs de long terme liés au changement climatique et à la sécurité énergétique.

Pour y parvenir, il faudrait que les pays renoncent à soutenir les prix, car cela contribue surtout à accroître les subventions aux énergies fossiles :

Réglementer les prix consiste à les fixer ou à les plafonner à un niveau inférieur à celui du marché. Bien que relativement simple à mettre en œuvre, ce mode d'intervention ne cible généralement aucun groupe en particulier et tend à bénéficier davantage aux gros consommateurs d'énergie, dont les revenus sont, au demeurant, souvent plus élevés.

De même, les prix réglementés peuvent réduire le signal donné par les prix et, partant, l’incitation à réaliser des économies d’énergie ou à renoncer aux énergies fossiles.

En plafonnant les prix de l’énergie supportés par les consommateurs finals (par exemple, électricité, gaz naturel et essence) sous le niveau de récupération des coûts, on court le risque d’occasionner des pertes considérables en amont de la chaîne d'approvisionnement en énergie et, partant, de décourager l’investissement dans les infrastructures et, à terme, d'aggraver les pénuries (Guenette, 2020[5]). Même quand l’État indemnise les énergéticiens pour les aider à poursuivre leurs activités, les garanties implicites de l'État les incitent rarement à revoir leur mode opérationnel, bien au contraire. En conséquence, ces instruments peuvent compromettre la réalisation des objectifs de moyen terme en matière de sécurité énergétique et de transition vers la neutralité carbone. Malgré ces inconvénients, la réglementation des prix présente toutefois l’avantage de bénéficier aux personnes exclues des dispositifs officiels de la protection sociale publique.

Les mesures de soutien des prix peuvent temporairement atténuer la pression exercée par l’inflation en contribuant à ce que les anticipations la concernant soient révisées à la baisse (Agénor et Knight, 1992[8] ; Aparicio et Cavallo, 2021[9]). En revanche, elles ne permettent pas d’ajuster la demande en fonction des contraintes d'approvisionnement, ce qui risque d'aggraver les pénuries de produits de base et, à terme, de pérenniser l’inflation (Vaitilingam, 2022[10] ; Neely, 2022[11]).

L’allègement de la fiscalité énergétique, qu’elle concerne les droits d'accise ou les taxes sur la valeur ajoutée, a également pour but de réduire la facture des consommateurs. Comme dans le cas de la règlementation des prix, il est relativement rapide et simple de déployer cet instrument, de communiquer à son sujet et d’en faire bénéficier la population du secteur informel. Lui aussi affaiblit le signal-prix et, partant, les incitations à réduire la consommation. Contrairement à la réglementation des prix, l'allègement de la fiscalité énergétique ne pénalise pas les fournisseurs d'énergie, qui continuent de vendre aux prix du marché sans perte de recettes. Il s'accompagne en revanche d’une diminution immédiate des recettes fiscales, ce qui, à la longue, peut coûter cher aux caisses de l’État.

Par ailleurs, la prudence s'impose quant à l’ampleur de la baisse des prix à la consommation induite par l’allègement de la fiscalité énergétique. Par exemple, elle ne sera pas nécessairement égale à la diminution de la TVA (Benzarti, Carlonie et Kosonen, 2020[6]). Il arrive aussi qu’en période de difficultés d'approvisionnement, les baisses de prélèvements obligatoires se répercutent dans une plus faible proportion sur les prix à la consommation, comme c’est le cas actuellement (Marion et Muehlegger, 2011[7]). Outre que le soutien public perd en efficacité, des problèmes d'équité peuvent se poser dès lors que ces mesures font gonfler les bénéfices des producteurs d'énergie fossile.

Les pays doivent donc s’employer à aider les groupes de population vulnérables, au moyen de dispositifs ciblés de soutien des revenus, tout en œuvrant au développement des sources d'énergie et des modes de transport de substitution. Contrairement au soutien par les prix, l'aide au revenu ‒ par exemple, les prestations allouées sous condition de ressources ‒ ne bloque pas le signal-prix et, par conséquent, encourage les économies d'énergie et le remplacement des combustibles, ce qui fait baisser les émissions de GES tout en apportant un secours financier aux consommateurs (Pototschnig et al., 2022[12] ; Bethuyne et al., 2022[13]).

Malgré leur coût budgétaire, les mesures de soutien des revenus peuvent, dès lors qu’elles sont mieux ciblées, prolonger l’effet de l’action publique en cas de maintien des prix à un niveau élevé. Cependant, comme les interventions sélectives sont tributaires des bases de données sociales des administrations pour l’identification des bénéficiaires, elles sont parfois difficiles à administrer ou à mettre en œuvre. C’est surtout le cas dans les pays où les systèmes de prestations sociales laissent à désirer ou ont des difficultés à atteindre une grande partie des bénéficiaires potentiels, par exemple, à cause de l’importance du secteur informel ou d'un manque de capacités institutionnelles. Cela dit, même les pays dotés de systèmes plus élaborés doivent en améliorer la sélectivité et ne pas se contenter d’augmenter les transferts existants. À cet effet, il est possible d’intégrer des innovations dans les mécanismes de transfert afin qu’ils bénéficient bien aux groupes les plus vulnérables face au choc des prix de l’énergie.

Dans le cas de l’Allemagne, il est établi que le système budgétaire et les régimes de protection sociale en place ne sont pas complètement à même de répondre de manière très sélective au fardeau supplémentaire induit par la montée des prix de l’énergie et qu’il faudra probablement prendre d'autres mesures détaillées pour éviter l'aggravation de la détresse sociale au moindre coût budgétaire (Kalkuhl et al., 2022[14]). Cette insuffisance est due au fait que les systèmes en place ne prennent pas en considération les conséquences très hétérogènes que le renchérissement des prix a sur les ménages et qui résultent de plusieurs facteurs. Le revenu en est un : d'après les estimations, l'élévation des prix de l’énergie coûterait 6 % de plus au décile des ménages les plus modestes, contre 2.8 % pour les groupes les plus aisés (Kalkuhl et al., 2022[14]). D’autres facteurs pèsent dans la vulnérabilité financière des ménages face aux chocs des prix de l'énergie : le lieu et la qualité du domicile, la composition du foyer ainsi que l’accès à l’énergie et aux transports publics (Flues et Thomas, 2015[15] ; Blake et Bulman, 2022[16]). Comme on le voit dans le cas de l’Allemagne, il ne convient donc pas toujours d'intervenir uniquement sur les revenus.

Le soutien fourni aux entreprises doit lui aussi être sélectif. Les autorités devraient s’occuper en priorité des entreprises jusqu’alors solvables, dont les problèmes de trésorerie et de solvabilité sont la conséquence directe de la crise (OCDE, 2021[17]). Le risque de maintenir en activité des entreprises non rentables s’en trouverait réduit et, partant, celui de freiner la concurrence, d’enrayer la croissance de la productivité intérieure, voire de créer des distorsions sur les marchés internationaux (OCDE, 2020[18]). Il n’en faudrait pas moins que le soutien soit limité dans le temps, même si les coûts de l’énergie restaient élevés, car il faudra bien que les entreprises s'adaptent dans la durée. D'une manière plus générale, il conviendrait en outre que le soutien public fourni aux entreprises soit transparent, bien proportionné et non discriminatoire (autrement dit qu’il repose sur des critères d’éligibilité objectifs et transparents) (OCDE, 2020[18]).

La crise énergétique en cours met en exergue les difficultés sociales et politiques à surmonter pour affronter les hausses des prix de l’énergie, qui ressemblent à celles anticipées dans le cadre de la transition vers la neutralité carbone (BCE, 2022[19] ; AIE, 2021[20]). Par ailleurs, la guerre en Ukraine maintenant les prix de l’énergie à un niveau élevé, les énergies fossiles apparaissent comme une source d'énergie de moins en moins fiable, ce qui fait craindre pour la sécurité des approvisionnements, en particulier en Europe. Dans ce nouveau contexte géopolitique, il conviendrait, à moyen terme, de dégager des synergies entre politique climatique et politique de sécurité énergétique, d'autant qu’en se dirigeant vers la neutralité carbone, on réduit la dépendance à l’égard des énergies fossiles. C’est pourquoi il faudrait revenir progressivement sur les mesures qui atténuent les signaux-prix et émoussent les incitations à réduire la consommation d'énergie fossile, tout en s’employant à rendre les ménages moins vulnérables aux chocs des prix et à accélérer la mise en place de nouvelles sources d'énergie. Un moyen d’y parvenir est d'accompagner les rénovations énergétiques et d'adapter les réseaux et infrastructures aux technologies décarbonées. Il faudrait qu'à terme, les politiques climatiques, énergétiques et sociales aient pour priorité commune d’aider les utilisateurs d’énergie à réaliser les investissements nécessaires pour revoir leur consommation et à se tourner vers d'autres sources.

Références

[8] Agénor, P. et M. Knight (1992), « Credibility Effects of Price Controls in Disinflation Programs », Document de travail du FMI, n° 1992(083), A001, https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/1992/083/article-A001-en.xml.

[20] AIE (2021), Net Zero by 2050, https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050.

[1] AIE (2021), What is behind soaring energy prices and what happens next?, https://www.iea.org/commentaries/what-is-behind-soaring-energy-prices-and-what-happens-next.

[9] Aparicio, D. et A. Cavallo (2021), « Targeted Price Controls on Supermarket Products », The Review of Economics and Statistics vol. 103, n° 1, pp. 60-71, https://doi.org/10.1162/rest_a_00880.

[19] BCE (2022), Looking through higher energy prices? Monetary policy and the green transition, https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220108~0425a24eb7.en.html.

[6] Benzarti, Y., J. Carlonie et T. Kosonen (2020), « What goes up may not come down », Journal of Political Economy 128, pp. 4438-4474.

[13] Bethuyne, G. et al. (2022), Targeted income support is the most social and climate-friendly measure for mitigating the impact of high energy prices, https://voxeu.org/article/targeted-income-support-mitigate-impact-high-energy-prices.

[16] Blake, H. et T. Bulman (2022), « Surging energy prices are hitting everyone but which households are-more-exposed? », Ecoscope, https://oecdecoscope.blog/2022/05/10/surging-energy-prices-are-hitting-everyone-but-which-households-are-more-exposed/.

[4] Boone, L. et A. Elgouacem (2021), At the cross-roads of a low-carbon transition: what can we learn from the current energy crisis?, https://oecdecoscope.blog/2021/10/22/at-the-cross-roads-of-a-low-carbon-transition-what-can-we-learn-from-the-current-energy-crisis/.

[2] Commission européenne (2021), Lutte contre la hausse des prix de l’énergie: une panoplie d’instruments d’action et de soutien, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1634215984101&uri=COM%3A2021%3A660%3AFIN.

[15] Flues, F. et A. Thomas (2015), The Distributional Effects of Energy Taxes, Éditions OCDE, https://doi.org/10.1787/5js1qwkqqrbv-en.

[5] Guenette, J. (2020), Price Controls: Good Intensions, Bad Outcomes, Banque mondiale, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33606.

[14] Kalkuhl, M. et al. (2022), Effects of the energy price crisis on households in Germany - Socio-political challenges and policy options, Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change.

[7] Marion, J. et E. Muehlegger (2011), « Fuel tax incidence and supply conditions », Journal of Public Economics 95, pp. 1202-1212.

[11] Neely, C. (2022), Why Price Controls Should Stay in the History Books, https://www.stlouisfed.org/publications/regional-economist/2022/mar/why-price-controls-should-stay-history-books.

[3] OCDE (2022), Perspectives économiques de l’OCDE, Rapport intermédiaire, mars 2022 - Guerre en Ukraine : Conséquences économiques et sociales et implications pour les politiques publiques, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/f111a540-fr.

[17] OCDE (2021), COVID-19 emergency government support and ensuring a level playing field on the road to recovery, https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-emergency-government-support-and-ensuring-a-level-playing-field-on-the-road-to-recovery-1e5a04de/.

[18] OCDE (2020), Government support and the COVID-19 pandemic, https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/government-support-and-the-covid-19-pandemic-cb8ca170/.

[12] Pototschnig, A. et al. (2022), Consumer protection mechanism during the current and future periods of high and volatile energy price, https://fsr.eui.eu/publications/?handle=1814/74376.

[10] Vaitilingam, R. (2022), « Inflation, market power, and price controls: Views of leading economists », VoxEU, https://voxeu.org/article/inflation-market-power-and-price-controls-igm-forum-survey.

Auteurs

Kurt Van Dender (✉ kurt.vandender@oecd.org)

Assia Elgouacem (✉ assia.elgouacem@oecd.org)

Grégoire Garsous (✉ gregoire.garsous@oecd.org)

Hamza Belgroun (✉ hamza.belgroun@oecd.org)

Mark Mateo (✉ mark.mateo@oecd.org)

Amy Cano Prentice (✉ amy.canoprentice@oecd.org)

Notes

En effet, les tensions qui s’exercent sur les capacités et la maintenance des raffineries mondiales aggravent le désordre occasionné par la guerre en Ukraine. D'où le resserrement des marchés des produits pétroliers. Pour une analyse plus détaillée, voir https://www.iea.org/reports/oil-market-report-may-2022.

Il ne s'agit pas d’affirmer qu'il n’y a rien à faire. Par exemple, l’AIE a conçu un plan en 10 points en vue de faire reculer la consommation de pétrole de 6.2 % en l’espace de quatre mois. Voir https://www.iea.org/reports/a-10-point-plan-to-cut-oil-use.

À ce jour, on ne dispose d’estimations que pour un sous-ensemble de 137 mesures figurant dans la base de données.

Le coût budgétaire des mesures dont la mise en œuvre est étalée sur plusieurs années a été rapporté à une année.

Le coût total estimé correspond à la somme des estimations par pays possiblement calculées suivant des principes méthodologiques différents (comptabilisation sur la base des droits et obligations par opposition à la comptabilité sur la base des paiements). En outre, les mesures fondées sur les prix peuvent avoir des répercussions extrabudgétaires et exceptionnelles qui sont difficiles à définir à court terme.

Ce montant est tiré de l’Inventaire des mesures de soutien pour les combustibles fossiles, base de données de l’OCDE dans laquelle plus de 1 300 mesures de soutien à la production et à la consommation d'énergies fossiles sont recensées, décrites et assorties d’estimations. Les pays qui y sont considérés sont plus ou moins les mêmes que ceux étudiés dans la présente note de synthèse. Voir https://www.oecd.org/fossil-fuels/ pour de plus amples renseignements.

On observe les mêmes tendances lorsqu’on étudie les mesures prises en compte dans la base de données en termes numériques : les dispositifs de soutien des revenus représentent 38 % du total et 78 % d’entre eux sont ciblés, tandis que les dispositifs de soutien des prix forment 62 % du total et ne sont généralement pas ciblés (77 %).

En valeur, les mesures de soutien des prix représentent 65 % du total alloué dans les pays de l’OCDE, contre 100 % dans les pays non membres. Les pays non membres de l’OCDE considérés dans la base de données sont l’Afrique du Sud, l’Argentine, la Bulgarie, le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Indonésie et la Roumanie.