Abstract

La situation d’urgence sanitaire mondiale liée au COVID‑19 et ses conséquences économiques et sociales ont bouleversé presque tous les aspects de la vie de l’ensemble des groupes qui composent la société. Toutefois, en fonction des âges, chaque population ressent ces effets de différentes manières.

Pour les jeunes, et en particulier pour les jeunes vulnérables, la crise du COVID‑19 présente des risques considérables en termes d’éducation, d’emploi, de santé mentale et de revenu disponible. De plus, alors que les jeunes et les générations futures vont supporter la plupart des conséquences économiques et sociales à long terme de la crise, leur bien‑être pourrait se voir affecté par des considérations d’ordre économique ou d’équité à court terme.

Afin de ne pas exacerber les inégalités intergénérationnelles et pour associer les jeunes au renforcement de la résilience sociétale, les pouvoirs publics doivent anticiper les effets des mesures d’atténuation et de relance sur les différents groupes d’âges, en appliquant des mécanismes de gouvernance efficaces.

Sur la base des résultats d’une enquête réalisée auprès de 90 organisations de jeunesse établies dans 48 pays, cette synthèse passe en revue les mesures pratiques que les pouvoirs publics peuvent appliquer pour concevoir des politiques de relance inclusives et équitables ne négligeant aucune partie de la population.

Afin de reconstruire en mieux au profit de toutes les générations, les pouvoirs publics devraient envisager les mesures suivantes :

Adopter un point de vue intergénérationnel tenant compte de la jeunesse dans l’action menée face à la crise et les mesures de relèvement, à l’échelle de l’ensemble des administrations publiques.

Actualiser les stratégies nationales en matière de jeunesse, en collaboration avec les parties prenantes du secteur de la jeunesse, pour traduire les engagements politiques en programmes concrets.

Œuvrer en partenariat avec les offices statistiques nationaux et les instituts de recherche pour collecter des données ventilées par classe d’âge sur les effets de la crise, afin de repérer les inégalités et d’éclairer la prise de décision (en complément d’autres caractéristiques comme le sexe, le niveau éducatif, le milieu socio-économique, et la situation au regard de l'emploi).

Anticiper les effets des activités réglementaires et de l’affectation des ressources publiques sur les différentes cohortes d’âge en procédant à des analyses d’impact et en créant ou en renforçant des institutions chargées de suivre leurs conséquences sur la jeunesse actuelle et les générations futures.

Promouvoir la diversité des âges dans les consultations et les institutions publiques, pour refléter les besoins et les préoccupations des différentes cohortes d’âge dans la prise de décision.

Tirer parti de la mobilisation actuelle des jeunes pour atténuer les effets de la crise au moyen de mécanismes, outils et plateformes existants (par exemple les outils et données numériques) en vue de renforcer la résilience des sociétés face aux chocs et catastrophes futurs.

Faire concorder les mesures d’urgence à court terme et les investissements visant à servir les objectifs économiques, sociaux et environnementaux à long terme, pour assurer le bien-être des générations futures.

Mettre en place des politiques et des services ciblés à destination des jeunes les plus vulnérables, notamment les jeunes ni en emploi, ni scolarisés, ni en formation (NEET) ; les jeunes migrants ; les jeunes sans domicile fixe ; et les jeunes femmes, les adolescents et les enfants, qui font face à des risques accrus de violence domestique.

Introduction

La pandémie de COVID‑19 bouleverse tous les aspects de la vie des populations comme jamais auparavant. Si nombre de ses conséquences, comme la détresse psychologique liée au confinement et les mesures de distanciation sociale, touchent l’ensemble de la société, chaque classe d’âge ressent ces effets de différentes manières. L’intervention des pouvoirs publics a évolué de façon progressive, en passant d’une gestion immédiate de la crise à la mise en œuvre de mesures de relance, faisant apparaître des préoccupations qui concernent notamment l’augmentation du taux de chômage des jeunes et les conséquences de la hausse des niveaux d'endettement sur les questions de justice intergénérationnelle, ainsi que les risques pour le bien-être des jeunes et des générations futures.

Face à la crise, une réponse et une relance inclusives nécessitent une approche intégrée de la gouvernance publique permettant d’anticiper les effets des mesures d’intervention et de relèvement sur les différentes cohortes d’âge. « Reconstruire en mieux » impose aux décideurs de reconnaître les écarts entre les générations et de les traiter de manière décisive afin de ne négliger aucune population.

Les données de l’OCDE indiquent que la pandémie a frappé de plein fouet les groupes vulnérables et pourrait aggraver les inégalités existantes (voir notamment (OCDE, 2020[1]), (OCDE, 2020[2]) et (OCDE, 2020[3])). Dans le présent document sont examinés les effets de la crise sur les jeunes (15‑24 ans)1 et sur les différentes cohortes d’âge, ainsi que ses implications pour la solidarité et la justice intergénérationnelles. Ainsi, les jeunes hommes et femmes ont déjà un revenu disponible moins élevé en comparaison avec les jeunes générations précédentes ; le risque de chômage est 2.5 fois plus élevé pour cette tranche d’âge que pour les 25‑64 ans (OCDE, 2018[4]) ; et moins de la moitié des jeunes (45 %) des pays de l’OCDE disent avoir confiance dans le gouvernement (Gallup, 2019[5]). Le fait d’associer des caractéristiques telles que le sexe, le genre, la race, l’appartenance ethnique ou le handicap intellectuel ou physique, à une situation socio-économique défavorisée peut exacerber la vulnérabilité des jeunes (par exemple, jeunes sans domicile fixe, jeunes ni en emploi, ni scolarisés, ni en formation (NEET), jeunes migrants). Les pouvoirs publics doivent par conséquent s’efforcer d’anticiper les effets des mesures d’atténuation et de relance, à la fois au sein des classes d’âges et entre ces différents groupes afin de ne pas creuser davantage les inégalités.

Les conséquences économiques et sanitaires de la pandémie de COVID‑19 ont été asymétriques selon les groupes d’âge. Les données actuelles suggèrent que les jeunes ont un risque moins élevé de développer des formes sévères de la maladie que les groupes plus âgés (OMS, 2020[6]). En revanche, la rupture de l’accès des jeunes à l’éducation et aux opportunités d’emploi en conséquence du repli économique pourrait placer la jeune génération sur une trajectoire plus incertaine pour accéder à des emplois et à des revenus de qualité2 et les conserver. La crise financière de 2007‑2008 avait déjà fait peser sur les jeunes une part importante des conséquences sociales et économiques, car le nombre de jeunes ni en emploi, ni scolarisés, ni en formation (NEET) avait atteint 18 %, tandis que le nombre de jeunes sans emploi avait augmenté de 20 %, faisant ainsi basculer un jeune (18‑25 ans) sur huit dans la pauvreté (OCDE, 2019[7]).3 Être sans emploi à un jeune âge peut affecter de manière durable et profonde4, que ce soit en termes de parcours professionnel ou de salaire futur. Les jeunes ayant connu une période de chômage ont moins de possibilités de développement de carrière, des niveaux de salaires moins élevés, moins de possibilités d’obtenir un meilleur emploi et, en fin de compte, des pensions plus faibles (OCDE, 2019[8]). Les conséquences économiques de la pandémie risquent d’aggraver la vulnérabilité actuelle des jeunes sur les marchés du travail, car ceux-ci sont davantage susceptibles d’occuper des emplois atypiques, comme les emplois temporaires ou à temps partiel, et sont confrontés à un risque plus élevé de perte d’emploi et de revenu (OCDE, 2019[9]). Les jeunes disposent par ailleurs d’actifs financiers limités, ce qui place celles et ceux vivant dans des foyers économiquement vulnérables face à un risque accru de tomber sous le seuil de pauvreté dans les trois mois, en cas de perte totale ou partielle de leurs revenus survenant inopinément (OCDE, 2020[3]). Ces effets économiques sont susceptibles de toucher les jeunes à différents niveaux, allant de l’accès au logement au remboursement des prêts étudiants.

Les perturbations induites par la pandémie de COVID‑19 placent la capacité des gouvernements à agir de manière résolue et efficace sous l’œil attentif de l’opinion publique. À l’heure actuelle, de difficiles compromis doivent être trouvés pour équilibrer les enjeux de santé publique et les impératifs économiques et répartir les mesures des programmes de relance économique à grande échelle entre les différents secteurs et bénéficiaires. Du fait du vieillissement des populations, les questions de solidarité et de justice intergénérationnelles ont imprégné le débat sur les politiques sociales, budgétaires et environnementales menées par les pouvoirs publics, bien avant la survenue brutale de la pandémie. Ces considérations sont susceptibles de prendre davantage de poids, à mesure que les répercussions de la crise se concrétiseront dans les mois et les années à venir.

Faire entendre les différentes voix de la société, celles des jeunes comme celles des plus âgés, est essentiel pour mettre en actes une réponse plus inclusive. Par exemple, plusieurs pays de l’OCDE, en particulier l’Allemagne, l’Estonie, la Pologne et la Suisse, ont mis en place des initiatives participatives en ligne pour associer les citoyens aux efforts d’intervention et de relance face à la crise du COVID‑19, tandis que l’Italie a créé un groupe de travail multipartite pour lutter contre la propagation de la désinformation liée à la pandémie (DW, 2020[10]) (E-Estonia, 2020[11]) (Polandin, 2020[12]). Certaines de ces initiatives ont fait appel à des données publiques ouvertes pour informer les citoyens, dialoguer et innover avec eux (OCDE, 2020[13]). Impliquer des jeunes issus de différents milieux peut permettre de leur redonner confiance, de susciter leur intérêt pour la politique et de prendre en compte des facteurs portant sur le long terme dans les stratégies d’intervention et de relance face à la crise.

Cette synthèse s’appuie sur les travaux de l’OCDE sur l’autonomisation des jeunes et la justice intergénérationnelle, mandatés par le Comité de la gouvernance publique et le Comité de la politique de la réglementation, et sur les conclusions du rapport mondial de l’OCDE sur l’autonomisation des jeunes et la justice intergénérationnelle (OCDE, 2020[14]).

Le présent document, qui rend compte des résultats d’une enquête en ligne menée par l’OCDE du 7 au 20 avril 2020, à laquelle ont participé 90 organisations de jeunesse établies dans 48 pays (voir Annexe 1.A), se divise en trois parties :

Évaluation des effets immédiats, à moyen et à long terme de la pandémie de COVID‑19 sur les jeunes et les groupes vulnérables de cette tranche d’âge ;

Éléments nécessaires à une approche intégrée de la gouvernance publique garantissant un relèvement et une résilience justes et inclusifs ; et

Rôle des jeunes comme catalyseurs de sociétés inclusives et résilientes dans le cadre des mesures d’intervention et de relance prises face à la crise et de la préparation aux chocs futurs.

1. Les conséquences du COVID‑19 sur les jeunes et les groupes de jeunes vulnérables

Les jeunes expriment leurs inquiétudes quant aux effets délétères de la crise sur la santé mentale, l’emploi, le revenu disponible et l’éducation.

Si la trajectoire de la pandémie varie selon les pays, la plupart des gouvernements des pays de l’OCDE ont mis en œuvre des mesures de distanciation sociale, de confinement et d’isolement social afin de limiter la propagation du virus.

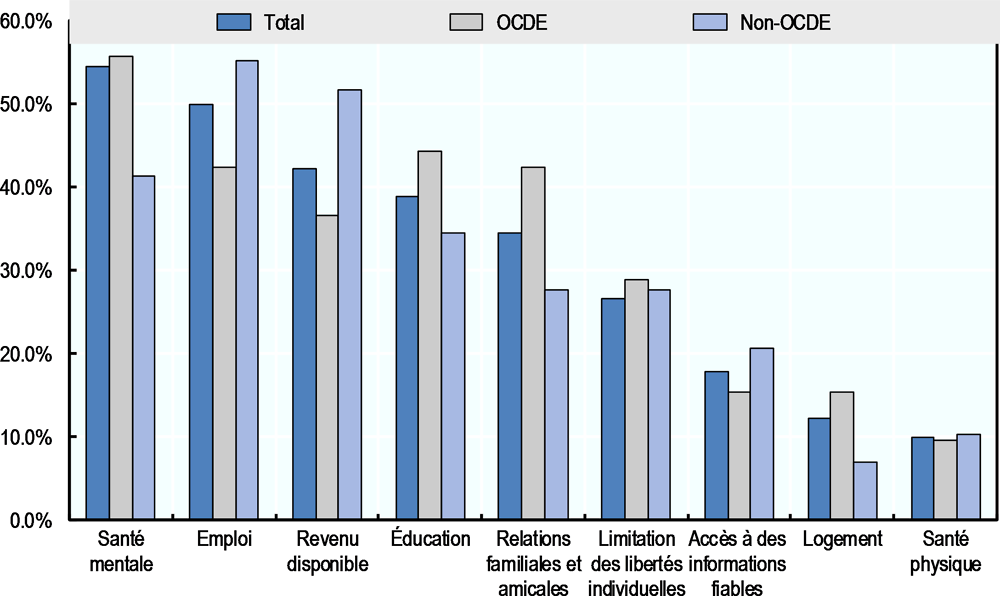

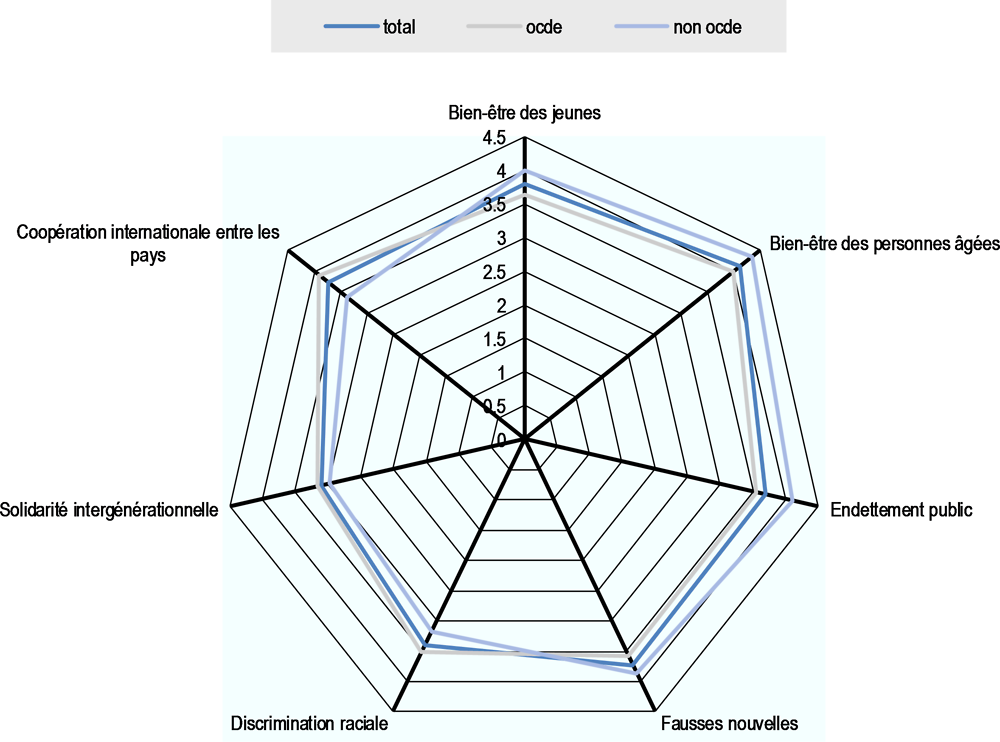

Dans ce contexte, les organisations de jeunesse ont fait part de leur plus vive inquiétude en ce qui concerne les effets du COVID‑19 sur le bien-être mental, l’emploi ou la perte de revenu, la perturbation de l’éducation et des relations familiales et amicales, ainsi que la limitation des libertés individuelles (Graphique 1). Une part importante des répondants ont également exprimé leur préoccupation en ce qui concerne l’accès à des informations fiables (OCDE, 2020)5.

Note : Il a été demandé aux répondants d’identifier les trois domaines dans lesquels ils estiment le plus difficile d’atténuer les effets de la crise du COVID‑19. « OCDE » se réfère à la moyenne des réponses des 52 répondants des pays de l’OCDE. « Non-OCDE » se réfère à la moyenne des réponses des 29 répondants des pays non membres de l’OCDE. « Total » se réfère à la moyenne des réponses de l’ensemble des 90 répondants, à savoir les répondants des pays de l’OCDE et des pays non membres, ainsi que neuf organisations de jeunesse internationales, dont les réponses ne sont pas présentées séparément dans ce graphique.

Source : Enquête de l’OCDE sur le COVID‑19 et les jeunes

Emploi et revenu disponible

Les emplois peu rémunérés et temporaires dans les secteurs les plus lourdement touchés par la crise (par ex. restauration, hôtellerie et industrie du spectacle) sont souvent occupés par des jeunes, qui font face actuellement à un risque accru de perte d’emploi et de revenu. Parmi les jeunes (15‑29 ans), 35 % ont un emploi peu rémunéré et précaire en moyenne dans les pays de l’OCDE, en comparaison avec 15 % d’emplois peu rémunérés et précaires chez les actifs d’âge moyen (30‑50 ans) et 16 % chez les actifs plus âgés (51 ans et plus) (OCDE, 2019[9]). Les données collectées depuis le début de la crise montrent que les jeunes (15-24 ans) ont été le groupe le plus touché par la hausse du chômage entre février et mars (OCDE, 2020[15]). Face à une perte totale ou partielle de revenu, les jeunes sont les plus enclins à basculer dans la pauvreté, car ils disposent de peu d’épargne disponible (OCDE, 2020[3]). En outre, comme on a pu le constater lors de chocs économiques précédents, les jeunes obtenant un diplôme en période de crise auront plus de difficulté à obtenir un emploi et un salaire corrects, ce qui est susceptible de ralentir leur accès à l’autonomie financière.

Plus de dix ans après la crise financière, le taux de chômage des jeunes dans les pays de l’OCDE reste supérieur aux niveaux antérieurs à la crise, preuve des effets persistants que les chocs économiques ont non seulement sur la jeunesse actuelle, mais également sur les générations futures (OCDE, 2020[3]). Le choc économique causé par la crise du COVID‑19 risque par ailleurs d’exacerber les inégalités existantes entre les jeunes. Par exemple, lors de la crise financière de 2007‑2008, les jeunes qui avaient un niveau d’éducation bas (inférieur au deuxième cycle de l'enseignement secondaire) ont été touchés le plus durement par le chômage et l’inactivité, qui avaient persisté lors de la lente reprise (OCDE, 2019[16]). Des chiffres récents montrent que les jeunes n’ayant pas dépassé le premier cycle de l'enseignement secondaire ont trois fois plus de risque de se trouver ni en emploi, ni scolarisés, ni en formation que les jeunes ayant un diplôme universitaire (OCDE, 2019[16]), ce qui de plus a des effets négatifs sur les perspectives d’emploi et les revenus à venir (OCDE, 2015[17]).

Ruptures dans l’accès à l’éducation

La fermeture des écoles et des universités a concerné plus de 1.5 milliard d’enfants et de jeunes dans le monde et a modifié de façon significative les modes de vie et d’apprentissage des jeunes et des enfants au cours de la pandémie (ONU, 2020[18]). Parmi les outils d’enseignement et d’apprentissage et les services éducatifs innovants utilisés par les écoles et les enseignants face à la crise, certains pourraient marquer durablement les systèmes éducatifs. Par ailleurs, les données collectées par l’OCDE montrent que chaque semaine de fermeture des écoles s’est traduite par une réduction du développement du capital humain, avec des répercussions économiques et sociales majeures sur le long terme (OCDE, 2020[19]).

En dépit de la capacité d’adaptation et de l’engagement déployés par les établissements scolaires et les enseignants pour assurer la continuité pédagogique lors de la fermeture des écoles, les étudiants n’ont pas tous pu avoir accès à l’éducation de manière continue. Une étude de l’OCDE menée dans 59 pays montre que, même si la plupart des pays ont mis en place des moyens alternatifs d’apprentissage, à peine la moitié des étudiants ont été en mesure d’accéder à la totalité ou à la quasi-totalité de leur programme (OCDE, 2020[20]). La perte d’apprentissage qui s’est produite pourrait avoir des répercussions économiques sur les sociétés sous la forme d’une diminution de la productivité et de la croissance. Les estimations de l’OCDE montrent qu’une année scolaire perdue équivaut à une perte de 7 à 10 % des revenus d'une vie entière (OCDE, 2020[20]).

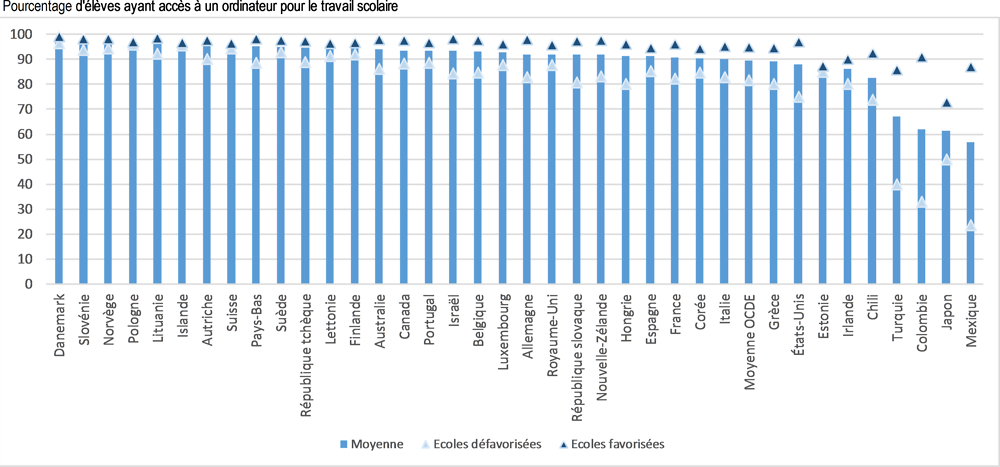

Dans le contexte de la fermeture des écoles, la qualité de l’environnement d’apprentissage à domicile devient d’autant plus importante. Les écarts en termes de taux de raccordement à internet et d’accès à des appareils électroniques risquent d’amplifier les inégalités entre les jeunes pendant la période de pandémie. Ainsi, les étudiants issus des familles les moins aisées ont généralement moins accès aux ressources pédagogiques numériques et au soutien parental nécessaires pour étudier à la maison (OCDE, 2020[2]). Dans les pays de l’OCDE, plus d’un jeune de 15 ans sur dix issu d’écoles défavorisées du point de vue socio-économique ne dispose ni d’un espace de travail calme, ni d’une connexion internet à son domicile. Un jeune sur cinq n’a pas accès à un ordinateur pour son travail scolaire (OCDE, 2020[21]) (Graphique 2).

Note : Une école défavorisée (favorisée) du point de vue socio-économique est une école dont le profil socio-économique (c’est-à-dire le statut socio-économique moyen des élèves de l’école) est situé dans le quartile inférieur (supérieur) de l’indice PISA de statut économique, social et culturel parmi l’ensemble des écoles du pays ou de l’économie concerné(e).

Source : OCDE (2020), « Learning remotely when schools close: How well are students and schools prepared? Insights from PISA », www.oecd.org/coronavirus/en/.

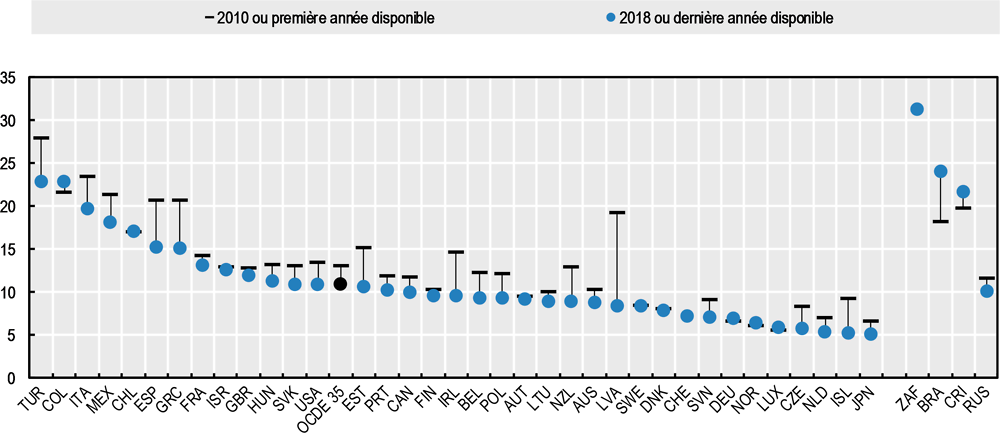

L’absence de possibilités matérielles d’apprentissage et les difficultés économiques augmentent le risque de décrochage (études ou formation). Avant la crise, un jeune (15‑24 ans) sur dix en moyenne dans les pays de l’OCDE n’était ni en emploi, ni scolarisé, ni en formation (Graphique 3), ce qui constitue un coût économique majeur représentant entre 0.9 % et 1.5 % du PIB des pays de l’OCDE (OCDE, 2020[3]). La fermeture des écoles a des effets plus marqués sur le bien-être des jeunes vulnérables, en particulier les jeunes ayant des besoins éducatifs particuliers (par ex. personnes handicapées) et les jeunes bénéficiant des services d’aide sociale ou psychologique fournis par les écoles, ou pour lesquels les repas pris à l’école constituent l’unique apport nutritionnel quotidien fiable (OCDE, 2020[22]).

Note : La Corée et la Suisse ne sont pas incluses dans la moyenne de l’OCDE en raison de lacunes dans les séries chronologiques.

Source : OCDE (2020), Comment va la vie ? 2020 : Mesurer le bien-être, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/23089695.

Effets néfastes sur la santé mentale

Les résultats de l’enquête de l’OCDE confirment par ailleurs les répercussions psychologiques importantes des mesures de distanciation sociale et de quarantaine sur les jeunes, occasionnant stress, anxiété et sentiment de solitude. Ce phénomène est également mis en évidence par les conclusions des études réalisées au Royaume‑Uni (Etheridge B., L. Spanting, 2020[23]) et aux États‑Unis (McGinty EE et al., 2020[24]), qui montrent que les jeunes adultes (18‑29 ans) éprouvent un fort sentiment d’angoisse depuis le début de la pandémie, en comparaison avec les autres groupes d’âge.

Les pandémies précédentes indiquent que l’exposition aux violences domestiques augmente pendant les mesures de confinement, qui rendent les adolescents, les enfants et les femmes plus vulnérables aux violences exercées par les membres de la famille ou les partenaires, avec des répercussions psychologiques durables (OCDE, 2020[1]). Ainsi, en 2014, une enquête de l’ONU révélait que 55 pour cent des enfants interrogés signalaient une augmentation des violences lors de l’épidémie d’Ébola en Afrique de l’Ouest (ONU, 2020[18]). Selon l’OMS, depuis l’apparition du COVID‑19, jusqu’à cinq fois plus de recherches en ligne concernant les services de prévention des violences ont été effectuées, et les appels d’urgence pour signaler des violences domestiques commises à l’encontre de femmes et d’enfants ont augmenté de 60 % en comparaison avec la même période de l’année précédente en Europe (OMS, 2020[6]).

La fermeture des écoles affecte le bien-être mental des élèves car les enseignants et les camarades de classe peuvent apporter un soutien social et affectif. Les professionnels de l’éducation jouent également un rôle important en repérant et en signalant les cas de maltraitance à l’encontre des enfants (Campbell, 2020[25]). De plus, le report ou l’annulation d’examens dans environ 70 pays, notamment des examens scolaires à enjeu élevé, expose les jeunes et les enfants à l’incertitude, à l’anxiété et au stress (ONU, 2020[18]).

Les effets de la crise sur le bien-être psychosocial et subjectif des jeunes dépend également du foyer dans lequel ils vivent et de circonstances individuelles comme les perspectives de perte d’emploi et de revenu ; la qualité du logement ; la maladie ou le décès de proches ; et la présence de maladies préexistantes et de personnes vulnérables dans le foyer (OCDE, 2020[3]).

Les perspectives d’avenir concernant le bien-être, la coopération internationale et la solidarité suscitent de vives inquiétudes sur le long terme.

Lorsqu’on les interroge sur les implications à long terme de la pandémie de COVID‑19, les organisations de jeunesse des pays de l’OCDE qui ont répondu à l’enquête ont exprimé leur vive préoccupation au sujet du bien-être des personnes âgées. Viennent ensuite la coopération internationale, le bien‑être des jeunes, la propagation de la désinformation (fausses nouvelles), l’augmentation de l’endettement public, les discriminations raciales et, dans une moindre mesure, la solidarité intergénérationnelle, qui font également l’objet de perspectives pessimistes. Un tableau similaire ressort des réponses données par les organisations de jeunesse des pays non membres de l’OCDE (Graphique 4).

Les résultats de la synthèse de l’OCDE sur la désinformation au sujet du COVID‑19 confirment ces inquiétudes (OCDE, 2020[26]). Les données provenant de dix pays6 et datant de début mars 2020 montrent que la moitié des citoyens estiment difficile d’obtenir des informations fiables à propos du virus, signalant le manque d’informations actualisées et dignes de confiance (Edelman, 2020[27]). Les jeunes utilisent volontiers les réseaux sociaux comme source principale d’information qui, selon une étude récente, relayent 88 % des informations erronées au sujet de la pandémie (Brennen, 2020[28]). Cette situation renforce la probabilité pour les jeunes d’être exposés à la désinformation, tout comme elle suscite des craintes et sape la confiance.

Depuis l’apparition de la pandémie, le nombre de faits signalés de racisme et de discrimination visant des personnes de différentes origines a augmenté (UNESCO, 2020[29]). Les résultats de l’enquête montrent que les jeunes s’inquiètent de voir perdurer la stigmatisation raciale et la propagation de la désinformation associées à la pandémie de COVID‑19. Certaines initiatives menées par des jeunes (voir Partie 3) ont pour objectif de lutter contre ces problématiques en diffusant des informations et en fournissant un appui aux groupes les plus vulnérables et marginalisés, notamment les minorités, les communautés autochtones et les migrants.

Note : Il a été demandé aux répondants d’indiquer dans quelle mesure leur organisation s’inquiète des effets à long terme de la crise du COVID‑19, sur une échelle de 1 à 5, selon laquelle 1 signifie « pas du tout inquiète » et 5 « très inquiète ». « OCDE » se réfère à la moyenne des réponses des 52 répondants des pays de l’OCDE. « Non-OCDE » se réfère à la moyenne des réponses des 29 répondants des pays non membres de l’OCDE. « Total » se réfère à la moyenne des réponses de l’ensemble des 90 répondants, à savoir les répondants des pays de l’OCDE et des pays non membres, ainsi que neuf organisations de jeunesse internationales, dont les réponses ne sont pas présentées séparément dans ce graphique.

Source : Enquête de l’OCDE sur le COVID‑19 et les jeunes.

Comme le montre le Graphique 4, une large majorité des jeunes expriment également leurs inquiétudes concernant le niveau d’endettement public. Selon le FMI, dès début avril, des pays du monde entier avaient approuvé des mesures d’urgence pour un montant de plus de 4.5 milliards USD (BBC, 2020[30]). Dans les pays de l’OCDE, on estime que les plans de relance budgétaire représentaient jusqu’à 20 % du PIB dans certains pays mi-avril (Elgin, C. et al., 2020[31]). Dans 33 pays de l’OCDE, l’endettement brut moyen des administrations publiques devrait atteindre des niveaux allant de 128 % (scénario du choc unique) à 137 % du PIB (scénario des deux chocs successifs) en 2021, contre 110 % du PIB en 2019 (OCDE, 2020[32]). La portée des actions menées sur le plan budgétaire est susceptible de produire des effets durables sur les sociétés et les économies, ce qui place au premier plan les questions de justice intergénérationnelle. Avec le vieillissement des sociétés, l’augmentation de l’endettement public en raison de la crise du COVID‑19 peut aussi aggraver les problématiques actuelles liées à la viabilité des finances publiques (Rouzet et al., 2019[33]). Des questions se posent en la matière concernant l’impact des décisions et des choix faits aujourd’hui et la répartition équitable du coût des mesures d’atténuation et de relance dans la société et entre les générations.

2. Mesures de gouvernance pour reconstruire en mieux et tenir les engagements pris auprès de toutes les générations

Confiance dans le gouvernement et mesures prises face à la pandémie

Malgré la levée progressive récente des mesures de confinement dans la plupart des pays de l’OCDE, la modification des comportements quotidiens restera essentielle dans les mois à venir pour éviter de nouvelles vagues d’infections. Renforcer la confiance des populations jeunes demeure fondamental pour créer une adhésion et déterminer le succès des mesures d’intervention et de relance à long terme. Le rapport de l’OCDE sur l’autonomisation des jeunes et la justice intergénérationnelle (OCDE, 2020[14]), à paraître prochainement, montre que la gouvernance publique constitue un moyen de renforcer la confiance des jeunes, de soutenir leur transition vers une vie autonome, de renforcer leur lien avec les institutions publiques, et d’assurer la justice intergénérationnelle. En effet, les données de l’OCDE montrent que les mesures de gouvernance publique, qui font entre autres choses la promotion de principes de transparence, d’intégrité, de responsabilité et de participation des parties prenantes, sont des vecteurs importants de confiance dans les institutions ( (OCDE, 2017[34]) ; (OCDE, 2017[35])). Dans le contexte de la crise du COVID‑19, ces principes sont des prérequis pour reconstruire en mieux.

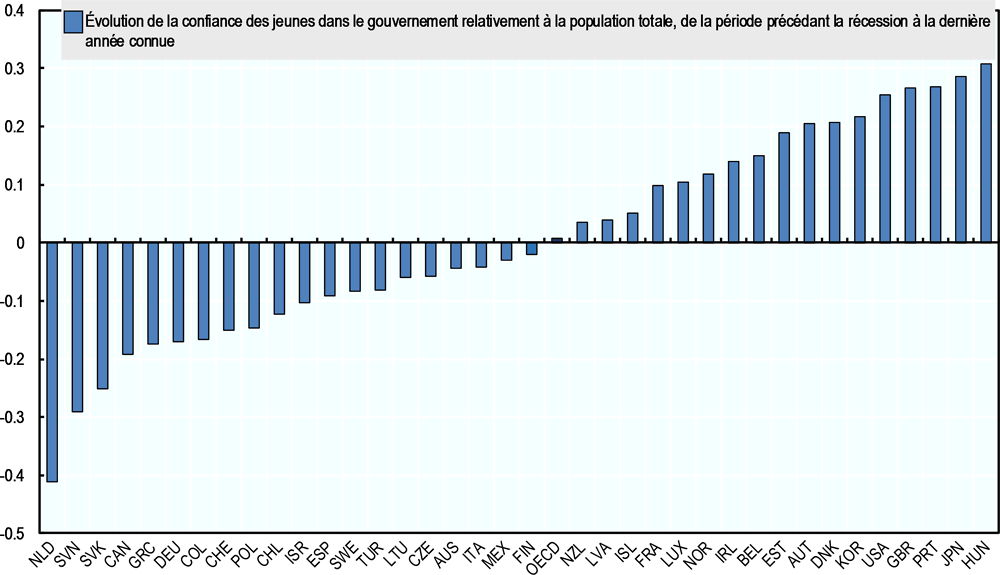

Après une détérioration générale à la suite de la crise financière de 2007‑2008, la confiance dans les institutions publiques ne s’est guère améliorée au cours des dix dernières années. En 2019, moins de la moitié de la population des pays de l’OCDE (43 %) faisait confiance à son gouvernement national (OCDE, 2020[3]). L’érosion de la confiance a été particulièrement marquée chez les jeunes. En 2018, les jeunes étaient le groupe qui avait le moins confiance dans le gouvernement national en comparaison avec les citoyens d’âge moyen ou avancé dans la plupart des pays de l’OCDE pour lesquels des données sont disponibles (OCDE, 2019[36]). Par ailleurs, dans plus de la moitié des pays de l’OCDE (20 pays sur 37), la confiance dans les gouvernements nationaux exprimée par les jeunes a chuté depuis 2006, en comparaison avec la population totale (Graphique 5). Si la crise financière est différente à bien des égards de la crise du COVID‑19, les enseignements tirés du passé peuvent fournir des éclairages intéressants pour concevoir des plans de relance ne négligeant pas les populations jeunes.

Note: « Jeunes » désigne les 15‑29 ans. Les données ventilées par âge sur plusieurs années ne sont pas disponibles pour l’Islande.

Source: Calculs de l’OCDE basés sur le sondage Gallup World Poll (base de données).

Dans le contexte actuel, la confiance des individus dans le gouvernement et dans sa capacité à gérer et à se remettre de la vague épidémique est particulièrement changeante. Ainsi, les données d’enquête présentées par le Parlement européen le 27 avril 2020 (Parlement européen, 2020[37]) montrent que le soutien aux mesures prises par les pouvoirs publics reste élevé dans une majorité des pays sondés, quoiqu’un déclin soit constaté par endroits, en particulier à mesure que les préoccupations des citoyens passent de préoccupations immédiates concernant la santé à des inquiétudes concernant les conséquences financières et économiques de la crise. Une récente étude menée dans les pays du G7 (réalisée du 9 au 13 avril) met en lumière ce caractère fluctuant en faisant état d’évolutions notables des niveaux de confiance, en comparaison avec les résultats d’une enquête réalisée un mois plus tôt (Kantar, 2020[38]).

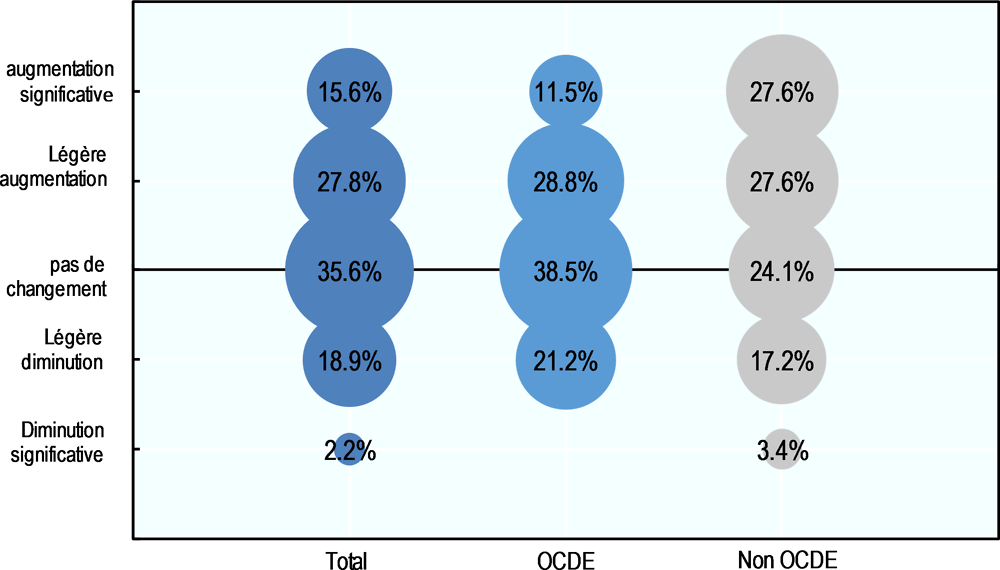

Un aperçu des données issues de l’enquête de l’OCDE réalisée du 7 au 20 avril montre que, globalement, la confiance dans le gouvernment a augmenté depuis l’apparition du COVID‑19 pour 43 % des organisations de jeunesse interrogées dans le monde entier. La confiance est restée stable pour 36 % d’entre elles, tandis qu’elle a diminué pour 21 % d’entre elles. Si, de façon générale, la plupart des organisations de jeunesse ont exprimé un niveau plus élevé (ou inchangé) de confiance dans le gouvernement, ce degré varie de façon importante en fonction des pays. Par exemple, si 40 % des organisations de jeunesse basées dans les pays de l’OCDE font état d’une augmentation de la confiance, le chiffre était de 55 % pour les organisations basées dans les pays non membres de l’OCDE (Graphique 6). Les chiffres montrent en outre que la confiance dans le gouvernement n’a pas évolué pour 38 % des organisations de jeunesse dans les pays de l’OCDE, que ce soit de façon positive ou négative.

Note : « OCDE » se réfère à la moyenne des réponses des 52 répondants des pays de l’OCDE. « Non-OCDE » se réfère à la moyenne des réponses des 29 répondants des pays non membres de l’OCDE. « Total » se réfère à la moyenne des réponses de l’ensemble des 90 répondants, à savoir les répondants des pays de l’OCDE et des pays non membres, ainsi que neuf organisations de jeunesse internationales, dont les réponses ne sont pas présentées séparément dans ce graphique.

Source : Enquête de l’OCDE sur le COVID‑19 et la jeunesse.

Il n’existe pas d’explication simple des différences constatées entre les niveaux de confiance dans les pays membres et les pays non membres de l’OCDE, plusieurs facteurs entrant en ligne de compte comme l’exposition plus ou moins forte à la crise en elle-même et la diversité des attentes des populations en ce qui concerne le rôle des pouvoirs publics. L’analyse des facteurs de confiance permet d’identifier d’autres éléments tels que l’efficacité des institutions publiques, les résultats des politiques mises en œuvre, et la capacité des pouvoirs publics à répondre aux besoins des citoyens comme autant d’explications possibles de l’évolution de la confiance (Bouckaert, 2012[39]).

Dans le contexte de la crise du COVID‑19, les pouvoirs publics ont pris une série de mesures d’intervention immédiate pour atténuer les effets de la crise sur les jeunes, comme la collecte de données ventilées par âge et la création de plateformes de bénévolat pour mobiliser l’aide du secteur de la jeunesse (Encadré 1).

En Nouvelle‑Zélande, le ministère chargé du développement de la jeunesse a mené des enquêtes auprès d’enfants et de jeunes placés sous la protection de l’État, afin de comprendre de quelle façon ces groupes faisaient face au confinement et d’orienter les interventions des travailleurs sociaux. Au Royaume-Uni, la National Youth Agency a publié un rapport mettant en évidence la manière dont la pandémie amplifie les vulnérabilités existantes chez les jeunes, qui contient également des propositions sur le rôle de l’animation socio-éducative dans le contexte actuel.

Dans de nombreux pays, notamment l’Allemagne, l’Irlande, le Portugal et le Royaume-Uni, les pouvoirs publics ont mis à disposition et diffusé des conseils pratiques auprès des parents, des enfants et des jeunes, pour les aider à s’en sortir à la maison pendant le confinement. Le gouvernement irlandais a par exemple fourni des conseils pratiques contenant des idées d’activités (en ligne et hors ligne) à faire à la maison par les enfants et les jeunes. De même, l’Institut portugais des sports et de la jeunesse a proposé des informations, des vidéos, des formations et des séminaires en ligne pour permettre aux jeunes de rester actifs à la maison.

En Allemagne et dans d’autres pays, les pouvoirs publics ont lancé des initiatives sur les réseaux sociaux pour sensibiliser à l’importance de la protection des groupes particulièrement vulnérables, comme les personnes âgées et les personnes ayant des affections préexistantes, compte tenu de l’exposition inégale aux risques sanitaires en fonction des classes d’âge. Il s’agit d’appels explicites à la solidarité entre les générations.

Dans le monde entier, des jeunes se sont mobilisés pour atténuer les effets de la crise du COVID‑19. Les pouvoirs publics ont quant à eux facilité le bénévolat des jeunes pendant cette période critique au moyen de programmes dédiés. Le gouvernement français a notamment créé une plateforme nationale de bénévolat appelée « Je veux aider », consacrée en particulier à la distribution d’urgence de produits alimentaires et d’hygiène, à la garde ponctuelle des enfants des personnels de santé, au maintien des relations sociales avec les personnes âgées isolées et à l’aide concrète aux voisins fragiles. Le gouvernement canadien a quant à lui mis en place une plateforme similaire consacrée au bénévolat pendant la pandémie de COVID‑19 appelé « Je veux faire du bénévolat ». La Nouvelle‑Zélande a constitué un réseau avec les principales organisations de jeunesse pour renforcer les partenariats visant à traiter plus efficacement la crise du COVID‑19. Les animateurs socio-éducatifs ont aussi continué à apporter leur appui aux jeunes vulnérables de manière innovante (souvent numérique). Certains gouvernements, comme celui du Royaume-Uni, ont contribué à améliorer la sécurité des animateurs socio-éducatifs, en fournissant notamment des directives et des conseils pratiques.

Sources:https://nya.org.uk/wp-content/uploads/2020/04/Out-of-Sight-COVID-19-report-Web-version.pdf; https://ipdj.gov.pt/enquadramento; https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-supporting-children-and-young-peoples-mental-health-and-wellbeing; https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/; https://www.gov.ie/en/publication/606da7-coping-at-home-during-covid-19/; https://volunteer.ca/index.php?MenuItemID=420; https://youthworksupport.co.uk/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-Youth-Workers-final1.pdf; https://twitter.com/BMFSFJ/status/1240592699142651904.

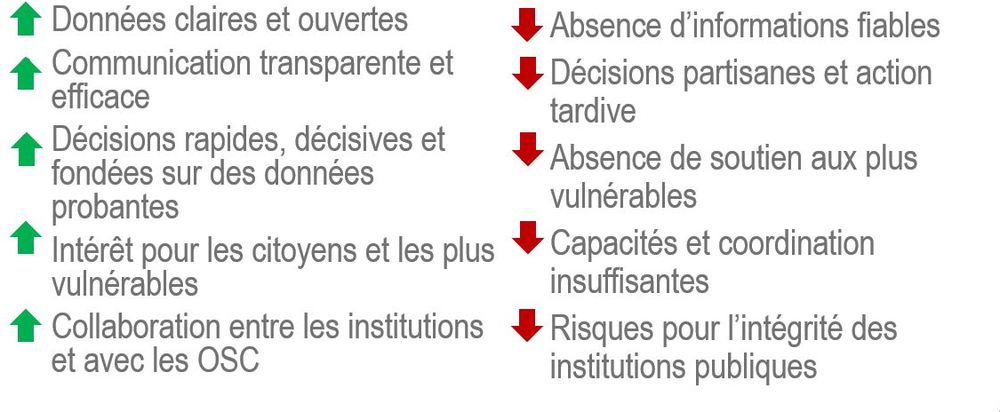

La manière dont les pouvoirs publics sont intervenus a eu une influence que le sentiment de confiance, qu’elle soit positive ou négative (OCDE, 2017[35]; OCDE, 2020[14]). Conformément aux travaux antérieurs de l’OCDE sur la confiance (OCDE, 2017[35]), les éléments mentionnés par les répondants à l’enquête montrent l’importance de la réactivité des pouvoirs publics (par ex. pour assurer l’accès aux services publics lors de la pandémie par des moyens numériques ou autres) et de leur fiabilité (par ex. mesures d’urgence basées sur des données probantes (voir Graphique 7). L’importance de l’intégrité, de l’ouverture (par ex. fourniture de données claires et ouvertes) et de l’équité (par ex. soutien aux plus vulnérables) a également été fréquemment mentionnée par les répondants.

Notes : « OSC » désigne les organisations de la société civile. Les éléments soulignés dans le graphique reprennent de façon synthétique les réponses fournies par les organisations interrogées lors de l’enquête à une question ouverte leur demandant de donner les raisons de l’évolution de leur confiance dans le gouvernement.

Source : Enquête de l’OCDE sur le COVID‑19 et la jeunesse.

Gouvernance publique en vue d’une relance et d’une résilience équitables

Les plans et stratégies appliqués par les pouvoirs publics pour surmonter la pandémie de COVID‑19 vont mobiliser des ressources considérables, tout en produisant des effets durables sur la société et l’économie (voir Partie 1). Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont la possibilité de « reconstruire en mieux » après la crise et de renforcer la confiance qu’ils suscitent en faisant en sorte que les plans de relance n’agissent pas seulement sur les retombées de la crise, mais qu’ils tiennent également compte du bien-être des générations actuelles et futures.

La fonction de réglementation et les mesures budgétaires sont des leviers puissants dont disposent les pouvoirs publics pour faire en sorte qu’aucune population ne soit laissée pour compte.

Engagement de l’ensemble des administrations publiques en faveur de la justice intergénérationnelle

Certains pays ont déjà pris des engagements pour intégrer les questions d’équité et d’inclusivité dans les mesures de relèvement face à la crise du COVID‑19. Ainsi, les ministres chargés des problématiques climatiques et environnementales de pays de l’Union européenne7 et des membres du Parlement européen8 ont lancé un appel pour que les progrès environnementaux fassent partie intégrante de la stratégie de relance à long terme de l’UE. Les engagements en faveur de la justice intergénérationnelle doivent être inscrits dans des structures, outils et institutions publics qui ne dépendent pas d’enjeux à court terme. Par exemple, le plan Next Generation EU proposé par la Commission européenne (CE, 2020[40]) prévoit une sortie de crise verte en intégrant le Pacte vert européen dans la reprise et en renforçant le Fonds pour une transition juste, deux dispositifs soulignant explicitement l’importance de la justice intergénérationnelle. Autre exemple, au Royaume-Uni, le gouvernement gallois a adopté un cadre (Gouvernement gallois, 2020[41]), réunissant les principes généraux au regard desquels les mesures de relèvement seront évaluées. Ce cadre comprend des principes de justice intergénérationnelle, aux termes de la loi Future Generations Act (2015) dont l’objectif est de généraliser la dimension intergénérationnelle et à long terme dans l’action des organismes publics du Pays de Galles.

Vision stratégique

Environ trois pays de l’OCDE sur quatre ont adopté des stratégies nationales en faveur de la jeunesse pour définir un projet pour les jeunes et leur offrir des programmes et des services de manière cohérente, au‑delà des clivages administratifs. Ainsi, le Canada, la Grèce, la Nouvelle‑Zélande et la Slovénie ont déployé des stratégies nationales pour les jeunes qui couvrent déjà des aspects de la résilience au niveau des individus et de la société. Ces stratégies peuvent désormais être reprises pour mobiliser des ressources et développer des programmes ciblés. Ainsi, l’Office for Youth de la République de Slovénie a réalisé des enquêtes en ligne pour connaître les activités menées par les organisations de jeunesse du pays pour atténuer les effets de la crise du COVID‑19 et suivre l’évolution des moyens numériques utilisés par le secteur de l’animation socio-éducative (Office of the Republic of Slovenia for Youth, 2020[42]).

Dans le même temps, les gouvernements sont susceptibles d’adapter de nombreux plans sectoriels, qu’il s’agisse de stratégies en matière de services publics (transports, services sociaux, planification urbaine, etc.) ou de programmes dans des secteurs économiques (agriculture, tourisme, etc.). Cela constitue une occasion unique pour les décideurs, qui ont ainsi la possibilité de mieux tenir compte des intérêts des jeunes et des générations futures dans l’action des pouvoirs publics quel que soit le secteur. Les aspects liés à la jeunesse et intergénérationnels pourraient également être généralisés dans les stratégies de relance économique mises en place par les pouvoirs publics face au COVID‑19. Par exemple, le Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID‑19 (2020[43]) comprend des mesures pour permettre aux jeunes de recevoir une prestation d’urgence, de développer leurs capacités, de renforcer leur expérience professionnelle, et de participer à la vie de leurs communautés respectives en faisant une activité bénévole liée au contexte actuel.

Outils pour agir au profit de toutes les générations

La disponibilité de données ventilées par âge est essentielle pour évaluer les conséquences du COVID‑19 sur le bien‑être des différents groupes d’âge (OCDE, 2020[14]). Ainsi, l’Autriche, la France, l’Allemagne et la Nouvelle‑Zélande peuvent s’appuyer sur des analyses d’impact sur les jeunes des politiques mises en œuvres pour évaluer au préalable les conséquences éventuelles des mesures de relance pour les jeunes et promouvoir l’inclusivité des résultats obtenus. Les pays peuvent également optimiser les études d'impact sur la durabilité existante. Par exemple, le cadre d’évaluation d'impact sur la durabilité appliquée en Suisse vise à intégrer une dimension intergénérationnelle de la durabilité environnementale, sociale et économique dans les lois, les plans d’action et les projets publics. Lorsque des évaluations préalables approfondies ne sont pas utilisées, les pouvoirs publics pourraient assortir les mesures et la règlementation relatives à la relance de clauses de caducité et de révision obligatoire (OCDE, 2020[44]).

Au Canada, le gouvernement examine à l’heure actuelle dans quelle mesure les dépenses et les politiques publiques, notamment les aides d’urgence et les mesures de relance dans le contexte de la crise du COVID‑19, toucheront différemment les femmes et les hommes au moyen du cadre ACS+ (analyse comparative entre les sexes plus) (Wright, 2020[45]). Ce cadre est utilisé pour évaluer l’impact des politiques et des programmes sur les différents groupes sociaux, en tenant compte de la conjonction de caractéristiques comme le sexe et l’âge. Au-delà de l’évaluation au préalable des mesures, les données et les indicateurs ventilés par âge seront également nécessaires pour suivre les progrès réalisés lors de la phase de relèvement, afin d’éviter de creuser davantage les écarts entre les générations.

Les outils de gouvernance peuvent aussi aider à répartir de manière équitable entre les générations les ressources publiques destinées à la relance. La Nouvelle‑Zélande a notamment créé le Living Standard Framework ([46]), qui permet de mesurer les effets des politiques mises en œuvre sur les différents aspects du bien-être, ainsi que leurs implications sur le long terme et la répartition entre les différents groupes d’âges, sexes, et groupes de population issus de différents milieux socio-économiques. Ce cadre a été appliqué de façon globale dans toutes les structures de gouvernance et a donné lieu en 2019 au tout premier budget national élaboré selon des priorités liées au bien-être.

Les pouvoirs publics peuvent également adopter un point de vue intergénérationnel dans les mesures de relèvement face à la crise du COVID‑19 dans l’élaboration du budget national, les rapports de performance et, plus largement, dans l’analyse de la viabilité budgétaire, tout en s’appuyant sur les compétences des institutions budgétaires indépendantes (IBI) (OCDE, 2014[47]).9 Par exemple, le Conseil slovaque de responsabilité budgétaire (CBR) associe la justice intergénérationnelle à la viabilité à long terme des finances publiques (OCDE, 2017[48]). Le Bureau national coréen du budget parlementaire étudie la façon dont les charges budgétaires, et leur scénario de référence, se répartissent entre les différentes générations, à l’aide de techniques de compatibilité générationnelle (OCDE, 2017[48]). Alors que les pays mobilisent des ressources financières importantes en réponse à la crise, restaurer la viabilité des finances publiques deviendra une nécessité à moyen et long terme.

Coordination institutionnelle pour traduire les paroles en actes

Quelques pays de l’OCDE ont mis en place des institutions spécialisées dans le suivi de la capacité des pouvoirs publics à atteindre leurs objectifs en matière de justice intergénérationnelle. Le principal objectif de ces institutions est de traiter la problématique de la vision à court terme et de mettre en lumière la façon dont l’action publique affecte le bien-être de la jeunesse actuelle et des générations futures. Si des différences importantes existent en ce qui concerne leur niveau d’indépendance, leurs fonctions spécifiques et leurs mécanismes d’exécution, ces institutions peuvent jouer un rôle important alors que les gouvernements préparent leurs plans de relance et tirent des enseignements de la crise du COVID‑19. On peut notamment citer des organismes comme le Committee for the Future en Finlande, le Conseil consultatif parlementaire pour le développement durable en Allemagne et le Future Generations Commissioner du Pays de Galles, qui jouent un rôle majeur pour étudier dans le détail l’action des pouvoirs publics et sensibiliser le public à la conformité de l’action publique aux engagements en matière de durabilité en général, et aux engagements intergénérationnels en particulier.

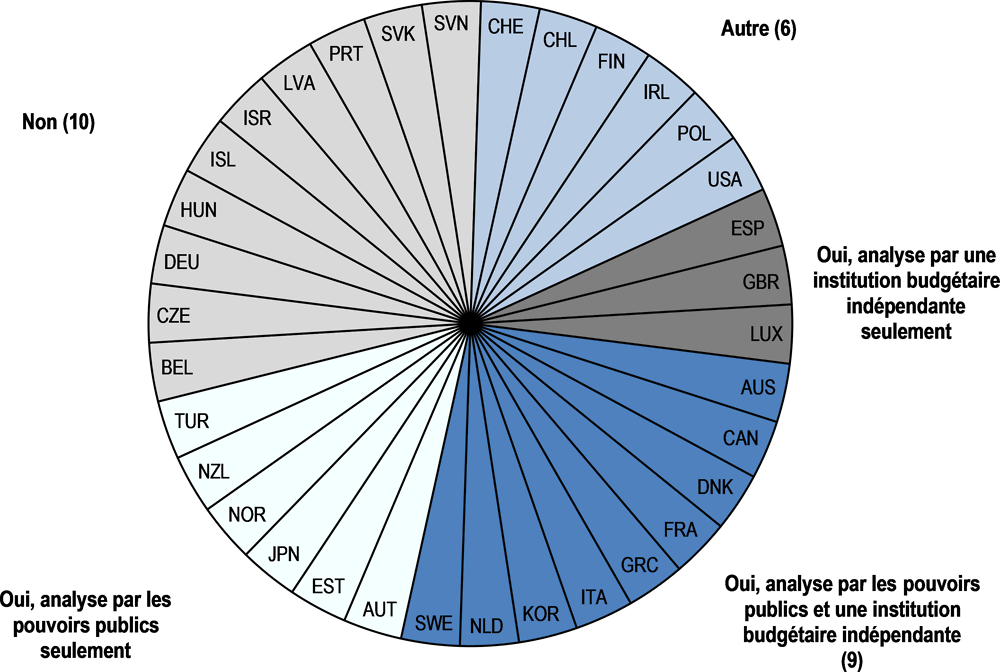

De la même manière, les pouvoirs publics peuvent s’appuyer sur les travaux des IBI qui ont tenu compte des différentes classes d’âge dans leurs analyses de la viabilité budgétaire des mesures de relèvement, comme mentionné plus haut, conformément à la Recommandation du Conseil de l’OCDE sur les Principes relatifs aux institutions budgétaires indépendantes (OCDE, 2014[47]). Il s’agit d’un domaine dans lequel il existe une marge de progression importante : depuis 2019, seuls neuf pays de l’OCDE ont étudié de façon systématique les analyses de viabilité à long terme préparées par les pouvoirs publics et les IBI (Graphique 8). Enfin, les pouvoirs publics peuvent coordonner leur action avec celle des institutions d’audit et de contrôle de la réglementation existantes pour renforcer la capacité de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des mesures de relance (et leur impact sur la jeunesse) et d’en rendre compte de manière transparente, limitant ainsi les risques pour l’intégrité du secteur public.

Notes : En Finlande, le parlement reçoit les analyses de viabilité à long terme du gouvernement et peut également solliciter l’IBI, pour procéder à une analyse complémentaire à long terme s’il le juge nécessaire. Si le Conseil de discipline budgétaire de la Lettonie n’a pas l’obligation de produire une analyse de viabilité à long terme, il commence à réaliser ce type d’analyse de sa propre initiative. Les données concernant la Colombie et le Mexique ne sont pas disponibles. Des précisions sur les données relatives à Israël sont consultables à l’adresse : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Source : OCDE (2018), Enquête du Réseau des responsables budgétaires des parlements de l’OCDE sur les pratiques des parlements en matière budgétaire, question 4, OCDE, Paris.

Prise de décision inclusive

L’apparition de la pandémie a coïncidé avec un développement de la solidarité sous la forme de bénévolat, en particulier chez les jeunes. Au Royaume-Uni, par exemple, le Guardian a récemment rapporté qu’environ 750 000 personnes se sont engagées dans le programme de bénévolat du National Healthcare Service, et on estime à 250 000 le nombre de personnes qui ont rejoint les centres de bénévolat locaux (Butler, 2020[49]). Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont la possibilité de tirer parti de la capacité d’agir des jeunes en les associant à la formulation, à la création et/ou à la mise en œuvre des mesures d’intervention et des plans de relance. De nombreux gouvernements ont lancé des initiatives numériques pour faire participer les (jeunes) citoyens aux efforts d’intervention et de relance des pouvoirs publics face à la crise du COVID‑19, notamment sous la forme de « hackathons » virtuels (Encadré 2). Certains représentants des pouvoirs publics, comme le premier ministre des Pays‑Bas, se sont récemment engagés pour impliquer les enfants, les jeunes et les organisations de jeunesse dans la conception des mesures de relance (Pieters, 2020[50]). Par ailleurs, au niveau politique, le Bureau de l’envoyée de l’Union africaine pour la jeunesse a organisé 12 consultations virtuelles avec des jeunes dirigeants de 40 pays africains afin de faire connaître les initiatives de la jeunesse et de consulter les jeunes au sujet de la phase de relèvement (2020[51]). L’Union africaine a également lancé un programme pour associer la jeunesse africaine à la prise de décision en matière de relance face à la crise du coronavirus (2020[52]).

Des pays comme l’Allemagne, l’Estonie, la Lituanie, la Pologne, ou encore la Suisse, ont organisé ou soutenu des hackathons virtuels pour associer les citoyens à la production d’idées innovantes sur la manière de traiter la crise du COVID‑19. Près de 28 000 personnes ont ainsi participé au hackathon organisé du 20 au 22 mars par le gouvernement allemand #WirVsVirus (« ensemble contre le virus »), dont l’objectif était d’imaginer des dispositifs électroniques permettant de diffuser des informations et de ralentir la propagation du COVID‑19. En Estonie, le ministère des Affaires économiques et des Communications a lancé un hackathon entièrement en ligne le 13 mars : dans les 48 heures qui ont suivi, plus de 1 000 innovateurs ont participé à Hack the Crisis. Un événement similaire a été organisé en ligne par la Lituanie : le gouvernement s’est engagé dans certains projets présentés à cette occasion en les intégrant à sa politique de lutte contre le COVID‑19. De la même manière, l’agence gouvernementale polonaise des technologies GovTech Polska a organisé un hackathon de trois jours (3‑5 avril) afin de collecter de nouvelles idées pour promouvoir la sécurité, les affaires, les sciences, le commerce en ligne, l’éducation et les loisirs pendant la pandémie.

Les pouvoirs publics peuvent également mettre en place des mécanismes de dialogue intergénérationnel rassemblant des jeunes, des adultes et des personnes âgées, pour établir des calendriers plus inclusifs et plus longs dans la prise de décision, en s’appuyant notamment sur des organismes existants. Selon les premières données du rapport de l’OCDE sur l’autonomisation des jeunes et la justice intergénérationnelle (OCDE, 2020[14]), il existe des conseils nationaux de la jeunesse dans 25 pays de l’OCDE. Ce type d’instance est encore plus fréquent au niveau infranational, avec 27 pays de l’OCDE concernés. Dans 17 pays de l’OCDE, les conseils nationaux de la jeunesse sont placés sous la tutelle du gouvernement ou de ministères spécifiques. En Slovénie, par exemple, les autorités nationales et municipales ont l’obligation légale d’informer l’Office for Youth des projets de réglementation affectant la vie ou l’activité professionnelle des jeunes.

Stratégies des pouvoirs publics et résilience des jeunes

La crise du COVID‑19 a révélé que les animateurs socio-éducatifs, les organisations de jeunesse, ainsi que les jeunes non organisés, peuvent devenir des partenaires pour améliorer le bien‑être des personnes, en particulier les groupes vulnérables et les personnes qui ne connaissent pas les aides et services publics dont elles pourraient bénéficier. Il est primordial pour les pouvoirs publics de capter, de pérenniser et de tirer parti de la mobilisation actuelle des jeunes pour renforcer la résilience et la préparation des sociétés aux chocs futurs.

Les stratégies et programmes nationaux de bénévolat à destination des jeunes qui attribuent des responsabilités claires, fournissent des possibilités de renforcement des capacités, ainsi que des ressources financières adéquates peuvent aider à maintenir la mobilisation des jeunes auprès de leurs communautés. Selon les données préliminaires du rapport de l’OCDE sur l’autonomisation des jeunes et la justice intergénérationnelle (OCDE, 2020[14]), près de sept pays de l’OCDE sur dix ont mis en place de tels programmes (68 %). Les premières analyses confirment également que, dans les pays ayant mis en place un programme de bénévolat à destination des jeunes, les jeunes sont plus enclins à s’engager. De la même façon, les animateurs socio-éducatifs qui associent les jeunes (en particulier ceux issus des groupes vulnérables) à des programmes éducatifs non formels ou à des activités extra‑scolaires peuvent être sollicités par les pouvoirs publics pour renforcer la résilience des jeunes. À l’heure actuelle, moins de la moitié des pays de l’OCDE (44 %) pour lesquels des données préliminaires sont disponibles (OCDE, 2020[14]) ont mis en place des stratégies dans le secteur de l’animation socio-éducative. Les pouvoirs publics devraient adapter les stratégies existantes et en formuler de nouvelles pour permettre au secteur d’être prêt à faire face aux retombées de la crise du COVID‑19 et à déployer de nouvelles activités, notamment numériques.

3. Les jeunes comme catalyseurs de sociétés inclusives et résilientes

Les organisations de jeunesse et leur rôle dans l’atténuation des bouleversements dus à la crise

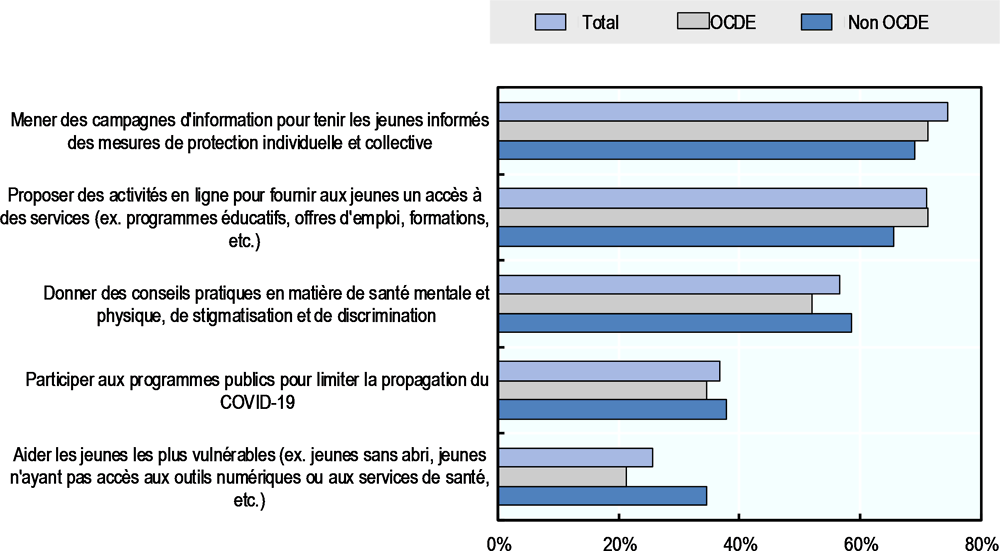

Les organisations de jeunesse se sont rapidement mobilisées pour diffuser des informations auprès de leurs homologues et contribuer à limiter la propagation du virus. Ces organisations ont également mis à disposition des programmes éducatifs, de conseils en santé mentale par les pairs et d’autres programmes pour aider les adolescents et les jeunes adultes pendant les périodes de confinement. De nouvelles initiatives ont été mises en place pour venir en aide aux personnes âgées et aux autres groupes présentant un risque accru d’infection et lutter contre la stigmatisation et la discrimination (Graphique 9). Ces initiatives ont été essentielles pour limiter les effets de la fermeture des écoles et des services d’aide, traiter les problèmes de solitude et d’anxiété, et promouvoir la cohésion sociale.

Note : « OCDE » se réfère à la moyenne des réponses des 52 répondants des pays de l’OCDE. « Non-OCDE » se réfère à la moyenne des réponses des 29 répondants des pays non membres de l’OCDE. « Total » se réfère à la moyenne des réponses de l’ensemble des 90 répondants, à savoir les répondants des pays de l’OCDE et des pays non membres, ainsi que neuf organisations de jeunesse internationales, dont les réponses ne sont pas présentées séparément dans ce graphique.

Source : Enquête de l’OCDE sur le COVID‑19 et les jeunes, lancée en avril 2020.

Le Graphique 9 illustre les types d’aides fournies par les organisations de jeunesse sur la base des résultats de l’enquête. Près de trois organisations sur quatre ont lancé des campagnes en ligne pour informer leurs jeunes membres des mesures de protection individuelle et collective. Plus de la moitié des organisations ont utilisé des outils numériques et en ligne pour prodiguer des conseils pratiques aux jeunes sur la manière de traiter les problèmes de santé mentale et physique, la stigmatisation et la discrimination.

Ainsi, pour lutter contre les fausses informations consécutives à la crise, des organisations de jeunesse ont lancé la campagne internationale #youthagainstcovid19, destinée à cartographier et à partager des sites internet et ressources en ligne de déconstruction des mythes et de vérification des faits. Des campagnes analogues ont été lancées à l’échelle nationale, notamment la campagne #QuédateEnCasa au Mexique.

Au Danemark, les organisations de jeunesse ont travaillé avec les autorités nationales pour atténuer les effets de la crise au moyen d’une initiative mobilisant les jeunes contre le COVID‑19 (Danish Youth Council, 2020[53]) et en Roumanie, des jeunes ont collaboré avec les pouvoirs publics dans le cadre d’une campagne dont l’objectif est de se prémunir contre une rupture entre les jeunes et le milieu éducatif (National Alliance of Student Organisations, 2020[54]). Le but de ces initiatives est de fournir des conseils pratiques aux jeunes sur la manière de travailler et d’étudier dans de bonnes conditions à la maison et de diffuser des recommandations pour organiser des cours en ligne. Les organisations de jeunesse de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) ont eu recours aux outils numériques pour faire participer des jeunes à des séances de dialogue et améliorer leurs compétences pendant le confinement. Une initiative conduite au Maroc (Association des agences de la démocratie locale, 2020[55]) a permis d’organiser régulièrement des webinaires sur les réseaux sociaux pour traiter des sujets comme « l’art et le confinement » ou « les meilleurs usages des outils numériques », afin de maintenir la participation sociale des jeunes. En Tunisie, l’ONG International Organization for Youth Development a mis en place un cours en ligne destiné aux jeunes, pour leur permettre d’acquérir des compétences entrepreneuriales en restant à la maison (2020[56]).

Les organisations de jeunesse ont également joué un rôle décisif pour assurer la continuité de leurs activités habituelles, en particulier auprès des groupes vulnérables. Par exemple, l’ONG de jeunes italienne « Nous » a diffusé des vidéos dans plusieurs langues pour informer les personnes maîtrisant mal l’italien des mesures prises par le gouvernement (Nous, 2020[57]). De nombreuses organisations ont lancé des campagnes de bénévolat pour aider les personnes âgées à faire leurs achats de produits essentiels ou alimentaires et de médicaments pendant la crise. On peut citer notamment les initiatives « Neighbourhood Watch » (Hayat Center for Civil Society Development (RASED), 2020[58]) et « Nahno » (2020[59]) en Jordanie. Un programme destiné à lutter contre le sentiment de solitude des personnes âgées a été créé aux Pays‑Bas (Dutch National Youth Council, 2020[60]), qui permet de mettre en relation les jeunes générations et les générations plus âgées grâce à une plateforme en ligne et un service d’appels téléphoniques.10

« Brique par brique » : Partenariats entre les jeunes et les pouvoirs publics dans le cadre des plans de relance

Les organisations de jeunesse ont également contribué à l’élaboration des mesures de relance, parfois en partenariat avec les pouvoirs publics. Ainsi, le Finnish National Youth Council a publié une série de sept objectifs pour assurer l’engagement des jeunes (2020[61]) afin de renforcer le secteur de la jeunesse en offrant des services de santé en ligne à toutes les catégories d’âge, ainsi que des formations et une aide à l’emploi à titre temporaire. Cette instance a également organisé des conférences de presse en ligne à l’intention des représentants des pouvoirs publics, pour leur faire savoir comment aider au mieux les organisations de jeunesse au cœur de la crise (2020[61]).

Dans le cadre de l’initiative mondiale « Decent Jobs for Youth » (DJY), le Forum européen de la jeunesse (EYF) a lancé une enquête auprès des jeunes du monde entier pour déterminer de quelle manière l’apparition du COVID‑19 a eu des répercussions sur leurs vies. Les résultats de cette enquête visent à amplifier les voix des jeunes.

L’initiative mondiale « Youth Speak » (AIESEC Portugal, 2020[62]) et le Conseil national de la jeunesse d’Ukraine (National Youth Council of Ukraine, 2020[63]) ont mis en place des plateformes en ligne qui permettent aux jeunes d’éclairer la prise de décision dans des domaines qui les concernent et assurent l’appui des pouvoirs publics aux organisations et centres locaux proposant des activités et des programmes au public.

L’organisation International Youth Foundation (IYF) a lancé le « Global Youth Resiliency Fund » pour apporter un soutien financier aux initiatives d’organisations locales et nationales de jeunesse dont l’objectif est la protection des droits humains, l’ouverture de l’accès aux moyens de subsistance, et le développement de l’accès à des informations fiables (2020[64]). Dans la région MENA, le projet DAAM (recherche, plaidoyer et capacité) a accordé des subventions à des travaux de recherche sur les conséquences du COVID‑19 sur les personnes vulnérables, et plus particulièrement sur la jeunesse (2020[65]).

Se préparer aux chocs futurs : Renforcer les mesures de résilience et d’antifragilité en associant la jeunesse

Les jeunes nés entre 1990 et 2005 ont déjà connu deux chocs mondiaux majeurs au cours des 15 à 30 premières années de leur vie, à savoir la crise financière de 2008‑2009 et la pandémie de COVID‑19, qui les ont touchés soit directement (par exemple, en période d’études ou de recherche d’emploi), soit indirectement (par exemple, au travers des répercussions de ces crises sur leurs familles). L’exposition à des chocs de cette ampleur a des conséquences durables sur leur accès à un emploi décent, à la santé et aux autres aspects du bien-être, mais aussi sur leurs perspectives d’avenir. Renforcer la résilience et l’antifragilité des institutions et des pouvoirs publics contre les chocs futurs est essentiel pour assurer le bien‑être de la jeunesse actuelle et des générations futures. Bien avant la pandémie de COVID‑19, les jeunes ont été les premiers à appeler à l’adoption de perspectives à plus long terme dans l’élaboration des politiques et la construction de sociétés plus inclusives et durables, notamment en œuvrant pour une transition vers des économies plus vertes.

Par exemple, le plan d’action paneuropéen pour la relance de l’Union des étudiants d’Europe (2020[66]) plaide pour une transition verte agissant sur les répercussions de la crise. Ce plan a été mis au point avec des organisations étudiantes du monde entier et appelle à une réponse mondiale à la crise en concertation avec les jeunes. Les représentants du Y7 ont invité les dirigeants du G7 à garantir l’équité en matière de santé, à protéger les droits humains et à adopter une approche attentive aux jeunes à l’issue de la crise du COVID‑19 (2020[67]). Pour tirer les leçons de la crise actuelle, le groupe appelle de ses vœux une augmentation des investissements en faveur du secteur de la santé mentale, de la numérisation des programmes éducatifs, et des compétences numériques des jeunes.

Parallèlement, un certain nombre d’organisations de jeunesse ont analysé les effets de la crise du COVID‑19 sur les objectifs de développement durable (ODD), soulignant que les engagements qui concernent la jeunesse dans les ODD risquent fortement de ne pas être atteints en raison de la crise.

Les organisations de jeunesse ont également appelé leurs gouvernements nationaux à améliorer la représentation des questions liées à la jeunesse au niveau des ministères. Ainsi, le British Youth Council exhorte le gouvernement britannique à créer un ministère de la jeunesse, pour prendre en compte la voix des jeunes dans l’élaboration des politiques dans le contexte de la crise du COVID‑19 (2020[68]).

Les jeunes peuvent créer des ponts dans les institutions publiques, les processus de prise de décision et les consultations publiques, en faisant coïncider les préoccupations à court terme avec des objectifs à long terme et en favorisant des résultats des politiques mises en œuvre plus justes et inclusifs et la résilience des sociétés (OCDE, 2018[69]). Renforcer la résilience et l’antifragilité des institutions publiques et autonomiser les jeunes devrait par conséquent être des actions poursuivies en parallèle.

Références

[62] AIESEC Portugal (2020), « Youth Speak », https://aiesec.org/youth-speak.

[55] Association des agences de la démocratie locale (2020), , https://www.alda-europe.eu/.

[30] BBC (2020), « Coronavirus bailouts: Which country has the most generous deal? », BBC News, https://www.bbc.com/news/business-52450958.

[39] Bouckaert, G. (2012), « Trust and public administration », Administration, vol. vol. 60/n° 1, pp. pp. 91-115.

[28] Brennen, J. (2020), Types, sources, and claims of COVID-19 misinformation, https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/types-sources-and-claims-covid-19-misinformation.

[68] British Youth Council (2020), « Young people’s voices must not be ignored », https://www.byc.org.uk/news/2020/young-peoples-voices-must-not-be-ignored.

[49] Butler, P. (2020), A million volunteer to help NHS and others during Covid-19 outbreak, https://www.theguardian.com/society/2020/apr/13/a-million-volunteer-to-help-nhs-and-others-during-covid-19-lockdown.

[25] Campbell (2020), An increasing risk of family violence during the Covid-19 pandemic: Strengthening community collaborations to save lives, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7152912/.

[40] CE (2020), L’heure de l’Europe : Réparer les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine génération : Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-europe-moment-repair-prepare-next-generation_fr.pdf.pdf.

[53] Danish Youth Council (2020), « Corona info », https://duf.dk/.

[60] Dutch National Youth Council (2020), , https://www.njr.nl/en/.

[10] DW (2020), « German government hosts coronavirus pandemic hackathon », https://www.dw.com/en/german-government-hosts-coronavirus-pandemic-hackathon/a-53080512;.

[27] Edelman (2020), Edelman Trust Barometer 2020, https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2020-03/2020%20Edelman%20Trust%20Barometer%20Coronavirus%20Special%20Report_0.pdf.

[11] E-Estonia (2020), « Innovation to combat the Covid-19 crisis », https://e-estonia.com/innovation-to-combat-the-covid-19-crisis/.

[31] Elgin, C. et al. (2020), Economic Policy Responses to a Pandemic: Developing the COVID-19 Economic Stimulus Index, COVID Economics, http://web.boun.edu.tr/elgin/COVID_19.pdf.

[23] Etheridge B., L. Spanting (2020), The Gender Gap in Mental Well-Being During the Covid-19 Outbreak: Evidence from the UK, https://www.iser.essex.ac.uk/research/publications/working-papers/iser/2020-08.pdf.

[5] Gallup (2019), Gallup World Poll, https://www.gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx.

[43] Gouvernement du Canada (2020), Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html.

[41] Gouvernement gallois (2020), Leading Wales out of the coronavirus pandemic: A framework for recovery, https://gov.wales/leading-wales-out-coronavirus-pandemic.

[58] Hayat Center for Civil Society Development (RASED) (2020), , http://www.hayatcenter.org.

[56] International Organization for Youth Development (2020), « Online Course », https://www.facebook.com/IOFYD/.

[64] International Youth Foundation (2020), , https://www.iyfnet.org/blog/global-youth-resiliency-fund.

[38] Kantar (2020), G7 countries perceptions of COVID-19: Wave 2, https://www.kantar.com/-/media/project/kantar/global/articles/files/2020/kantar-g7-citizen-impact-covid-19-charts-and-methodology-17-april-2020.pdf.

[24] McGinty EE et al. (2020), Psychological Distress and Loneliness Reported by US Adults in 2018 and April 2020, http://doi:10.1001/jama.2020.9740.

[59] Nahno (2020), , https://www.nahno.org/.

[54] National Alliance of Student Organisations (2020), « Nu ne izolați de educație! », https://www.anosr.ro/nu-ne-izolati-de-educatie/.

[61] National Youth Council of Finland (2020), « Kannanotto: Seitsemän tavoitetta koronakehysriiheen, joilla pidetään nuoret mukana », https://www.alli.fi/uutiset/kannanotto-seitseman-tavoitetta-koronakehysriiheen-joilla-pidetaan-nuoret-mukana.

[63] National Youth Council of Ukraine (2020), , http://nycukraine.org/wp-content/uploads/2020/04/Zvernennya-do-Zastupnitsi-Minstra-molodi-ta-sportu.docx.

[57] Nous (2020), , http://www.nousngo.eu.

[2] OCDE (2020), Combatting COVID-19’s effect on children, http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/combatting-covid-19-s-effect-on-children-2e1f3b2f/.

[22] OCDE (2020), Coronavirus school closures: What do they mean for student equity and inclusion?, https://oecdedutoday.com/coronavirus-school-closures-student-equity-inclusion/.

[3] OCDE (2020), COVID-19: Protecting people and societies, http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-protecting-people-and-societies-e5c9de1a/.

[19] OCDE (2020), Education responses to COVID-19: Embracing digital learning and online collaboration, https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/education-responses-to-covid-19-embracing-digital-learning-and-online-collaboration-/.

[14] OCDE (2020), Global Report on Youth Empowerment and Intergenerational Justice, forthcoming.

[21] OCDE (2020), Learning remotely when schools close: How well are students and schools prepared? Insights from PISA, http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/learning-remotely-when-schools-close-how-well-are-students-and-schools-prepared-insights-from-pisa-3bfda1f7/.

[32] OCDE (2020), Perspectives économiques de l’OCDE, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/e26dfe32-fr.

[44] OCDE (2020), Regulatory Quality and COVID-19: Managing the Risks and Supporting the Recovery, Éditions OCDE, Paris, http://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/Regulatory-Quality-and-Coronavirus%20-(COVID-19)-web.pdf.

[20] OCDE (2020), Schooling disrupted, schooling rethought: How the Covid-19 pandemic is changing education, https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=133_133390-1rtuknc0hi&title=Schooling-disrupted-schooling-rethought-How-the-Covid-19-pandemic-is-changing-education.

[15] OCDE (2020), « Taux de chômage de l’OCDE - Mise à jour : mai 2020 », http://www.oecd.org/fr/sdd/stats-travail/taux-de-chomage-de-locde-mise-a-jour-mai-2020.htm.

[26] OCDE (2020), Transparence, communication et confiance : Le rôle de la communication publique pour combattre la vague de désinformation concernant le nouveau coronavirus, http://www.oecd.org/coronavirus/fr.

[13] OCDE (2020), Use of Open Government Data in response to the coronavirus (Covid-19) outbreak,, https://www.oecd.org/governance/use-of-open-government-data-to-address-covid19-outbreak.htm.

[1] OCDE (2020), Women at the core of the fight against COVID-19 crisis, https://www.oecd.org/coronavirus/en/.

[8] OCDE (2019), Panorama de la société, https://doi.org/10.1787/soc_glance-2019-en.

[16] OCDE (2019), Panorama de la société 2019 : Les indicateurs sociaux de l’OCDE, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/e9e2e91e-fr.

[36] OCDE (2019), Panorama des administrations publiques 2019, Éditions OCDE, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/8be847c0-fr.

[9] OCDE (2019), Perspectives de l’emploi, https://doi.org/10.1787/b7e9e205-fr.

[7] OCDE (2019), Statistiques à court terme sur le marché de travail (base de données), Éditions OCDE, Paris, https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=35253.

[69] OCDE (2018), États de fragilité, Éditions OCDE.

[4] OCDE (2018), Statistiques de l’OCDE de la population active 2018, Éditions OCDE, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/oecd_lfs-2018-fr.

[48] OCDE (2017), « Long-term fiscal sustainability analysis: Benchmarks for Independent Fiscal Institutions », OECD Journal on Budgeting, vol. vol. 17/n° 1.

[34] OCDE (2017), Recommandation du Conseil de l’OCDE sur le Gouvernement Ouvert, https://www.oecd.org/gov/oecd-recommendation-of-the-council-on-open-government-fr.pdf.

[35] OCDE (2017), Trust and Public Policy : How Better Governance Can Help Rebuild Public Trust, Examens de l’OCDE sur la gouvernance publique, Éditions OCDE, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264268920-en.

[17] OCDE (2015), Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2015, Éditions OCDE, https://doi.org/10.1787/empl_outlook-2015-fr (consulté le 2 mai 2020).

[47] OCDE (2014), « Recommandation du Conseil sur les Principes relatifs aux institutions budgétaires indépendantes », https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/301/301.fr.pdf.

[71] OECD (2018), Good Jobs for All in a Changing World of Work: The OECD Jobs Strategy, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264308817-en.

[72] OECD (2014), « The crisis and its aftermath: A stress test for societies and for social policies », dans Society at a Glance 2014 : OECD Social Indicators, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/soc_glance-2014-5-en.

[70] OECD (2010), OECD Employment Outlook 2010: Moving beyond the Jobs Crisis, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/empl_outlook-2010-en.

[42] Office of the Republic of Slovenia for Youth (2020), « Solidaren in inovativen odziv mladinskih organizacij v času epidemije », Mladim, https://www.mreza-mama.si/solidaren-in-inovativen-odziv-mladinskih-organizacij-v-casu-epidemije/.

[6] OMS (2020), Déclaration – Les seniors sont certes les plus exposés au risque de COVID-19, mais tout le monde doit agir pour empêcher la propagation dans la communauté, https://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/statements/statement-older-people-are-at-highest-risk-from-covid-19,-but-all-must-act-to-prevent-community-spread.

[18] ONU (2020), Note de synthèse The Impact of COVID-19 on children, https://un.org.au/files/2020/04/Policy-Brief-on-COVID-impact-on-Children-16-April-2020.pdf.

[37] Parlement européen (2020), PUBLIC OPINION MONITORING at a glance in the time of COVID-19, https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2020/covid19/en-public-opinion-in-the-time-of-COVID19-27042020.pdf.

[50] Pieters, J. (2020), PM praised for asking children to help solve coronavirus problems, https://nltimes.nl/2020/05/20/pm-praised-asking-children-help-solve-coronavirus-problems.

[12] Polandin (2020), « Gov’t launches virtual hackathon to fight COVID-19 », https://polandin.com/47367920/govt-launches-virtual-hackathon-to-fight-covid19.

[65] Project DAAM (2020), , http://projetdaam.org/.

[33] Rouzet, D. et al. (2019), Fiscal challenges and inclusive growth in ageing societies, Éditions OCDE, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/c553d8d2-en.

[46] The Treasury, N. (2019), « Our living standards framework », https://treasury.govt.nz/information-and-services/nz-economy/higher-living-standards/our-living-standards-framework.

[29] UNESCO (2020), European cities call for inclusive measures during COVID-19 crisis, https://en.unesco.org/news/leavenoonebehind-european-cities-call-inclusive-measures-during-covid-19-crisis.

[52] Union africaine (2020), « African Youth Front on Coronavirus », https://auyouthenvoy.org/ayfocovid19/.

[51] Union africaine (2020), « Virtual AU Youth Consultation Series », https://auyouthenvoy.org/vaucs/#context.

[66] Union étudiante européenne (2020), , https://www.esu-online.org/.

[45] Wright, T. (2020), COVID-19 has greater impact on women advocates say, https://www.nationalobserver.com/2020/04/10/news/covid-19-has-greater-impact-women-advocates-say.

[67] Y7 Representatives (2020), « Young delegates Y7 2020 Summit website », https://www.ypfp.org/wp-content/uploads/2020/04/Y7-COVID-Communique-FINAL-4.23.20.pdf.

Notes

Aux fins du présent document, le terme « jeunes » correspond à une période vers l'âge adulte qui se caractérise par diverses transitions dans la vie d'une personne (par exemple, de l'éducation à l'enseignement supérieur et à l'emploi ; du domicile parental à la location de son propre appartement, etc.). Dans la mesure du possible, et par souci de cohérence statistique, l'OCDE utilise la terminologie des Nations Unies qui définit les « jeunes » comme étant les personnes âgées de 15 à 24 ans.

Le cadre de l’OCDE pour des emplois de qualité mesure et évalue la qualité des emplois selon trois critères : qualité du revenu d’activité, sécurité sur le marché du travail, qualité de l’environnement de travail. Cazes, S., A. Hijzen et A. Saint-Martin (2015), « Measuring and assessing job quality: The OECD Job Quality Framework », Documents de travail de l'OCDE sur les affaires sociales, l'emploi et les migrations, n° 174, https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/measuring-and-assessing-job-quality_5jrp02kjw1mr-en.

Comparaison des données de 2007 et de 2014.

La dépréciation du capital humain et la perte des réseaux professionnels au cours des périodes non travaillées contribuent à ces effets délétères durables. Les employeurs peuvent aussi considérer des périodes de chômage précoces comme le signe qu’un jeune est moins productif ou motivé qu’un autre. Ce type de situation peut également affecter la préférence des jeunes pour le travail (Heckman et Borjas, 1980 ; Ellwood, 1982).

Enquête de l’OCDE sur le COVID‑19 et les jeunes (2020)

Afrique du Sud, Allemagne, Brésil, Canada, Corée du Sud, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni.

Cet appel a d’abord été publié le 9 avril et signé par des représentants des gouvernements de l’Autriche, du Danemark, de l’Espagne, de la Finlande, de l’Italie, de la Lettonie, du Luxembourg, des Pays‑Bas, du Portugal et de la Suède. La France, l’Allemagne et la Grèce se sont jointes à l’initiative dans les deux jours qui ont suivi. Plus récemment, l’Irlande, la Slovaquie, la Slovénie et Malte ont rejoint l’appel.

L’« alliance pour une relance verte » a été lancée le 14 avril à l’initiative de Pascal Canfin, président de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen. Des députés européens issus de tous les groupes politiques, des dirigeants d’entreprises, des syndicats, la Confédération européenne des syndicats, des ONG et des think tanks ont rejoint l’alliance.

Les institutions budgétaires indépendantes existent dans la majorité des pays de l’OCDE. Les « institutions budgétaires indépendantes (généralement désignées sous l’appellation de conseil budgétaire) sont des organes indépendants financés sur fonds publics placés sous l’autorité du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif qui contrôlent et analysent de manière non partisane les politiques et performances budgétaires et, dans certains cas, formulent des conseils sur ces domaines ».