Programme international pour l'action sur le climat

L'Observateur de l'action climatique 2022 : Aider les pays à progresser vers le zéro net

2. Dans quelle mesure les pays sont-ils vulnérables face au changement climatique, à ses impacts et risques associés ?

On estime que, si le dérèglement climatique n’est pas maîtrisé, 132 millions de personnes pourraient sombrer dans la pauvreté d’ici dix ans (Arga Jafino et al., 2020[30]) et 216 millions pourraient devoir se déplacer à l’intérieur de leur pays d’ici 2050, les grands foyers de migration interne apparaissant dès 2030 (Banque mondiale, 2021a[31]). Le coût annuel estimé de l’adaptation dans les pays en développement est actuellement de 70 milliards USD, il s’élèvera à 140‑300 milliards USD en 2030 et à 280‑500 milliards USD en 2050 (AEE, 2022[32]).

Les aléas climatiques menacent les populations et les actifs économiques et le changement climatique vient accroître l’intensité et la fréquence de ces événements. Les conséquences peuvent être progressives, par exemple celles liées à la hausse des températures et à l’élévation du niveau de la mer, ou bien surgir sous la forme d’un choc ponctuel et épisodique, comme des inondations éclair et des feux de forêts. Ces conséquences peuvent nuire directement à l’économie, à la santé et au bien-être humain, à cause des pertes de vies humaines ou de la destruction d’actifs économiques, mais elle peuvent également agir indirectement en dégradant les multiples services écosystémiques fournis par le milieu naturel.

Les effets possibles comprennent la hausse de la fréquence et de l’intensité des épisodes de chaleur extrême, les vagues de chaleur marines, les précipitations intenses, les sécheresses, les cyclones tropicaux violents et le dégel de la banquise arctique, de la couverture neigeuse et du permafrost. Il peut encore s’agir de feux de forêt et de végétation, d’inondations côtières et de l’élévation du niveau de la mer (GIEC, 2021[33]). La conséquence la plus immédiate est la hausse des températures qui a des effets physiologiques multiples sur les êtres humains. Celle-ci peut provoquer des décès précoces et des invalidités, notamment dans les villes où le phénomène d’îlot de chaleur urbain vient accroître le risque pour les populations (Tuholske et al., 2021[34]).

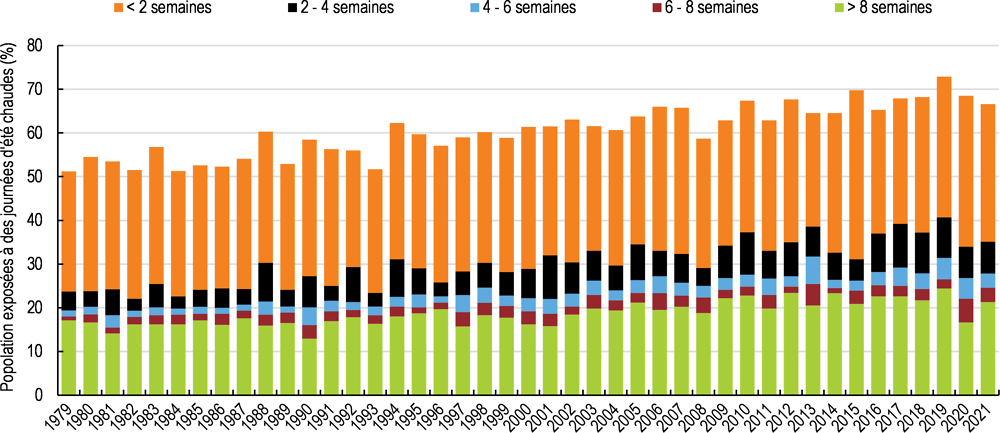

Ces dernières années, le ratio de surmortalité mondial lié aux températures basses a baissé de 0.51 % et le ratio lié aux températures élevées a augmenté de 0.21 %, ce qui démontre l’incidence directe du changement climatique sur le bien-être humain (Zhao et al., 2021[35]). Une seule vague de chaleur peut provoquer une surmortalité notable (OMS, 2018[36]) et de plus en plus de personnes y sont exposées. Les données de l’OCDE montrent que l’exposition des populations à la chaleur extrême est en hausse entre 1979 et 2021 ; de fait, 52 % de la population mondiale était potentiellement exposée à des épisodes de canicule de longueur variable en 1979 contre 66 % en 2021.

Les émissions de GES n’influent pas que sur le climat mondial, elles ont également d’autres conséquences environnementales telles que l’acidification de l’océan qui affaiblit les écosystèmes marins. Associés à des températures en hausse, ces phénomènes vont avoir des conséquences redoutables sur l’économie mondiale et sur le bien-être humain. Les rendements agricoles et la production alimentaire dans leur ensemble vont baisser, ce qui mettra en péril la sécurité alimentaire dans les régions vulnérables (GIEC, 2018[37]). De plus, des millions de personnes pourraient être déplacées (Ferris, 2020[38]) et des infrastructures détruites.

Le cumul de ces effets pourrait avoir des impacts considérables sur les perspectives économiques mondiales et favoriser les inégalités socioéconomiques. Le Forum économique mondial cite une étude qui conclut que la production économique annuelle mondiale pourrait se contracter de 4 % en 2050 à cause du changement climatique et que les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure sont plus susceptibles de subir une baisse de leur PIB.1 La valeur des pertes économiques dues aux seules catastrophes naturelles était estimée à 280 milliards USD en 2021, ce qui représente environ 0.29 % du PIB mondial (Munich RE, 2022[39]).

Bien que le dérèglement climatique soit mondial, la répartition de ses effets sera inégale. Les conséquences les plus sévères devraient être observées dans les pays en développement en raison de leur exposition géographique, de leur plus grande vulnérabilité, de leur faible revenu, de leur plus grande dépendance à l’agriculture et, de manière générale, de leur moindre capacité à s’adapter aux nouvelles conditions climatiques (Stern, 2006[40] ; GIEC, 2018[37]) (OCDE, s.d.[41]).

L’évolution des températures moyennes et extrêmes aura des incidences particulièrement néfastes sur le secteur agricole et, par voie de conséquence, sur les populations autochtones et les communautés locales dépendantes de l’agriculture ou dont les moyens de subsistance reposent sur les activités côtières (GIEC, 2018[37] ; 2021[33]). L’agriculture pratiquée dans les climats tropicaux et sous-tropicaux des pays en développement est en outre plus sensible aux évolutions du climat que l’agriculture pratiquée dans les pays tempérés, ce qui signifie que les pays à faible revenu et l’Afrique sont également particulièrement à risque (Mendelsohn, 2009[42]).

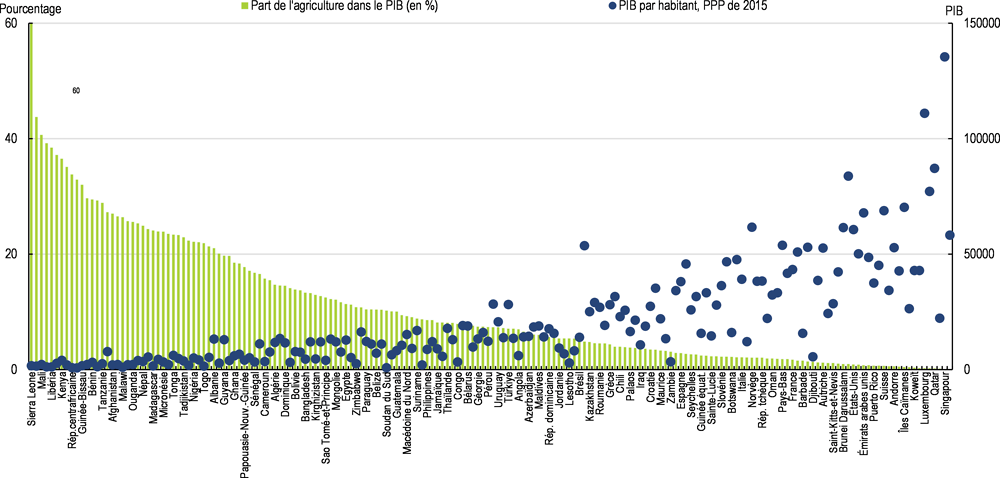

Le graphique 13 présente le rapport entre la dépendance de l’économie vis à vis de l’agriculture et le PIB par habitant. Ce rapport illustre la manière dont les pays moins développés seront directement touchés par les conséquences du changement climatique. Celles-ci porteront atteinte aux moyens de subsistance de millions de personnes dans les pays en développement, avec des effets dévastateurs qui auront eux-même des conséquences sur les flux migratoires, sur les épidémies et pour environ 3.3‑3.6 milliards de personnes dans le monde qui vivent dans des régions hautement vulnérables au dérèglement climatique (GIEC, 2022[43]) (GIEC, 2022[44]).

Source : OCDE (2022[45])

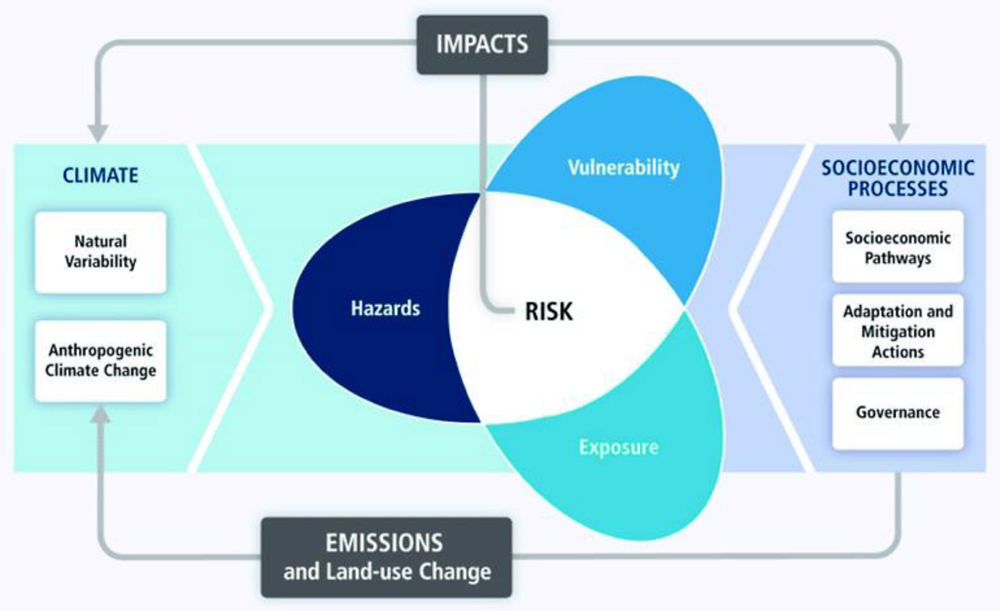

Pour mieux observer les conséquences principales du changement climatique, l’OCDE a mis au point un nouveau jeu d’indicateurs applicables aux pays participant à l’IPAC, afin de suivre les aléas climatiques et l’exposition à ces aléas (OCDE, s.d.[41]). Ce jeu d’indicateurs s’appuie sur le concept de risque climatique tel que défini par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), lequel considère l’aléa climatique, l’exposition et la vulnérabilité comme les principales dimensions d’un risque de catastrophe (voir Encadré 3).

Source : (GIEC, 2014). Une version plus détaillée de cette illustration est disponible dans le sixième rapport d’évaluation, dans la partie du deuxième groupe de travail (GIEC, 2022[46]), et une description précise de chaque dimension est fournie dans le document (OCDE, s.d.[41]).

Aléas naturels liés au climat

Mieux comprendre les aléas climatiques peut soutenir les pays dans leur réflexion pour prendre des mesures d’atténuation du changement climatique et les aider à s’adapter à ce changement. Cependant, malgré l’accroissement du volume de données d’observation de la Terre disponibles, on manque d’indicateurs d’usage facile pour mesurer les aléas climatiques aux niveaux national et infranational. En mettant au point des indicateurs qui permettent des comparaisons internationales et visent à évaluer l’exposition aux aléas climatiques (OCDE, s.d.[41]), l’OCDE vient combler cette lacune et apporte la preuve que les pays sont toujours plus exposés aux aléas naturels liés au climat, mais que l’exposition est très inégale d’un pays à un autre ou d’une région à une autre au sein d’un pays.

Températures extrêmes

Ces dernières décennies, l’exposition des populations au stress dû à la chaleur s’est fortement accrue. Ce phénomène est alarmant pour deux raisons au moins : ses effets sur la santé humaine et les possibles coûts économiques engendrés par la gestion de ces effets.

La part des populations couvertes par l’IPAC exposée à des jours de chaleur en été croît chaque année et l’on estime qu’en 2021, 17 % de personnes de plus qu’en 1979 étaient exposées à la chaleur estivale (voir le graphique 14). Les pays dont la population était la plus exposée au stress thermique incluent l’Arabie saoudite (90.9 %), l’Inde (69.7 %) et la Türkiye (10.3 %).2

Le sud de l’Europe est également fortement touché, la Grèce, l’Italie et l’Espagne ayant subi plus de 60 jours par an d’exposition à un stress thermique fort (ou supérieur) entre 2017 et 2021. Ces pays connaissent également plus de dix jours supplémentaires de stress thermique fort (ou supérieur) par an par rapport à la période de référence (1981-2010). Les étés chauds vont devenir la norme en Europe, les récentes vagues de chaleur en France et en Angleterre en 2022 venant de nouveau souligner l’urgence de prendre des mesures adéquates pour faire face aux températures extrêmes.

De même, l’Indonésie, l’Inde et l’Arabie saoudite font face à une exposition accrue à un stress thermique fort ou supérieur, avec plus de 250 jours par an d’exposition . En Arabie saoudite, par exemple, on dénombre 11 jours supplémentaires par an d’exposition à un stress thermique fort ou supérieur par rapport à la période de référence (1981-2010). Rien qu’en Inde, entre 2017 et 2021 environ 1.35 milliard de personnes ont été exposées au stress thermique, ce qui met en lumière les risques graves associés à ce stress dans certains pays.

De plus, dans 21 pays ‑ couverts par l’IPAC ‑ plus de 10 % de la population a été exposée à un nombre croissant de nuits tropicales sur la période 2017‑2021, jusqu’aux cas extrêmes de l’Inde et de l’Arabie saoudite où plus de 95 % de la population est exposée à des nuits tropicales, ce qui renforce l’urgence de s’adapter au changement climatique et d’accroître les efforts d'atténuation.3

Source : (OCDE, s.d.[41]).

Précipitations extrêmes

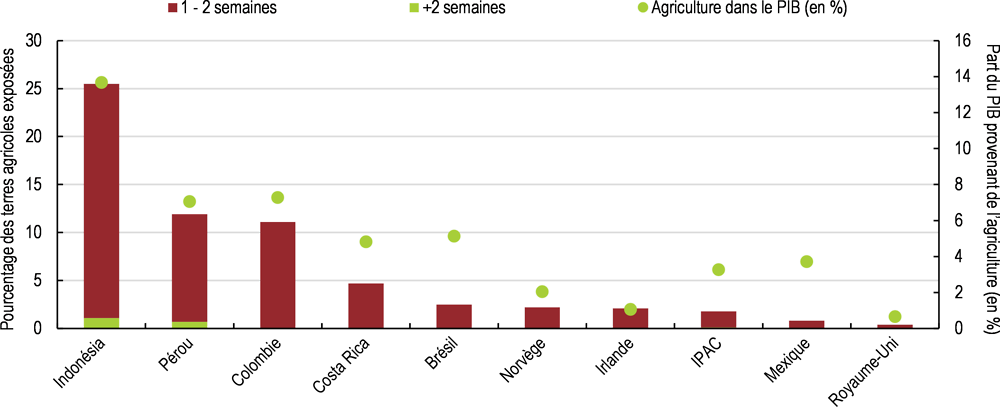

Face à la hausse des températures et aux pluies violentes, les pays dépendants de la production agricole pourraient être extrêmement vulnérables. La majeure partie des pays couverts par l’IPAC subit un nombre important d’épisodes de précipitations extrêmes (comparé à la période de référence, 1981-2010). En 2021, les terres agricoles ont été particulièrement exposées dans plusieurs pays d’Europe de l’Ouest et du Nord comme la Belgique, la Lettonie, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse. Les pays de l’IPAC présentant la plus grande proportion de terres agricoles exposées aux précipitations extrêmes4 sont l’Indonésie (25.5 %), le Pérou (11.9 %) et la Colombie (11.1 %).

L’économie des pays qui dépendent du secteur agricole est très vulnérable aux précipitations extrêmes. Parmi les pays considérés comme les plus dépendants de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, six sur dix font également partie des pays les plus exposés chaque année aux précipitations extrêmes (pluies représentant plus d’une semaine de précipitations). Par exemple, la part du PIB reposant sur l’agriculture, la sylviculture et la pêche en Indonésie et en Colombie est d’environ 13.3 % et 7.1 %, respectivement, ce qui démontre que le PIB de certains pays est plus exposé aux épisodes de pluies violentes (Graphique 15). Ceci implique non seulement un risque de baisse de revenus et un risque pour la sécurité alimentaire, mais également de possibles évolutions majeures des flux migratoires.

Note : les valeurs de produit intérieur brut (PIB) représentent la moyenne du pourcentage du PIB provenant de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche pendant la période 2017‑2021 (OCDE, 2022). Ces valeurs de PIB peuvent surestimer le PIB agricole puisqu’elles couvrent aussi la sylviculture et la pêche. Les valeurs du PIB du Pérou proviennent des comptes nationaux de la Banque mondiale.

Source : (OCDE, s.d.[41]).

Sécheresses extrêmes

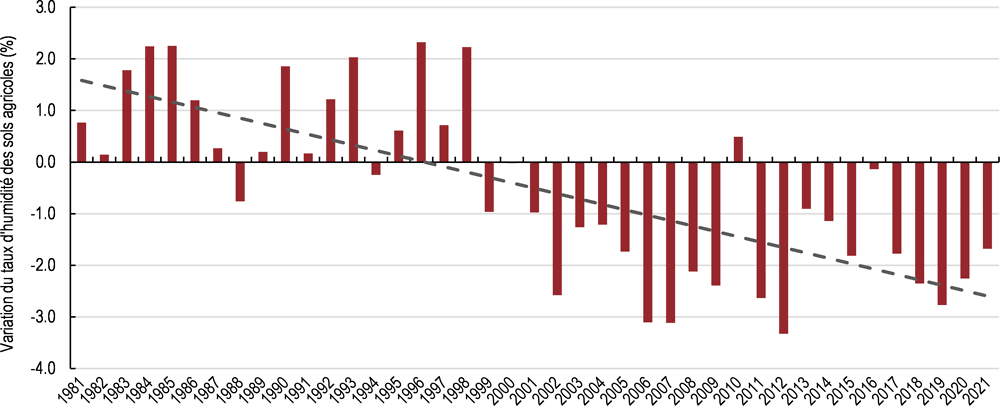

Les terres agricoles sont également de plus en plus touchées par des sécheresses extrêmes. Dans toute la région couverte par l’IPAC, on observe une baisse significative du taux d’humidité dans les sols agricoles depuis quarante ans. Parmi les pays les plus touchés par la sécheresse des terres agricoles figurent l’Argentine et l’Afrique du Sud, lesquelles ont connu une chute moyenne de plus de 6 % du taux d’humidité des sols agricoles ces cinq dernières années. (Graphique 16).

La sécheresse des terres agricoles touche également de manière inégale les différentes régions d’un même pays. On observe une hausse de la sécheresse des terres agricoles dans environ 70 % des grandes régions de l’OCDE telles que les États-Unis et l’Europe, les taux d’humidité des sols agricoles y étant en baisse depuis cinq ans.5 Dans trois pays de l’OCDE, à savoir le Chili, le Portugal et les États-Unis, certaines régions infranationales ont enregistré une chute du taux d'humidité des sols de plus de 10 % en moyenne ces cinq dernières années par rapport à la période de référence (1981‑2021).

Note : l’Islande n’est pas comprise dans les données agrégées de l’IPAC par manque de données.

Source : (OCDE, s.d.[41]).

Feux de forêt et de végétation

Les feux de forêt et de végétation sont également en hausse et se concentrent dans des pays et régions précis, provoquant des dégâts gravissimes. De fait, 20 % des terres brûlées sur la planète l’ont été dans dix pays couverts par l’IPAC entre 2017 et 2021. Cela représente un défi pour ces pays et compromet les efforts d'atténuation mondiaux. Parmi les dix pays concernés, trois sont des pays à revenu élevé (Australie, Canada et États-Unis), six sont des économies à revenu intermédiaire de la tranche supérieure (Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Chine, Colombie et Mexique) et le dernier est un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (Inde). Ces différences se reflètent dans les grandes disparités en termes de disponibilité de personnel, de besoins de financement, de mise en œuvre des mesures de lutte contre les feux et de capacité d’adaptation.

En moyenne, 1.2 million de kilomètres carrés, soit à peu près l’équivalent de la superficie de l’Afrique du Sud , ont brûlé chaque année entre 2017 et 2021 dans les pays les pluts touchés : l’Afrique du Sud, l’ Argentine, l’ Australie, le Brésil, la Colombie, l’Inde et le Portugal.L’exposition aux feux de forêt et de végétation est importante et courante.

L’exposition aux feux correspond à un risque de destruction des services écosystémiques, en particulier en termes de biodiversité et de captage du carbone, mais aussi à une menace pour les vies humaines. Environ 10 % de la population en Afrique du Sud, en Inde et au Mexique, et 5‑10 % de la population au Chili, au Costa Rica et en Israël vivent dans des zones très fortement exposées au risque de feux de forêt et de végétation. En moyenne, chaque année, 62 % de la population en Afrique du Sud et 44 % de la population en Australie a été exposée à un risque très élevé de feux entre 2017 et 2021. La population de l’Inde est la plus exposée : rien qu’en 2021, 160 millions de personnes vivaient dans des zone très fortement exposées au risque de feux de forêt et de végétation (voir le graphique 17).

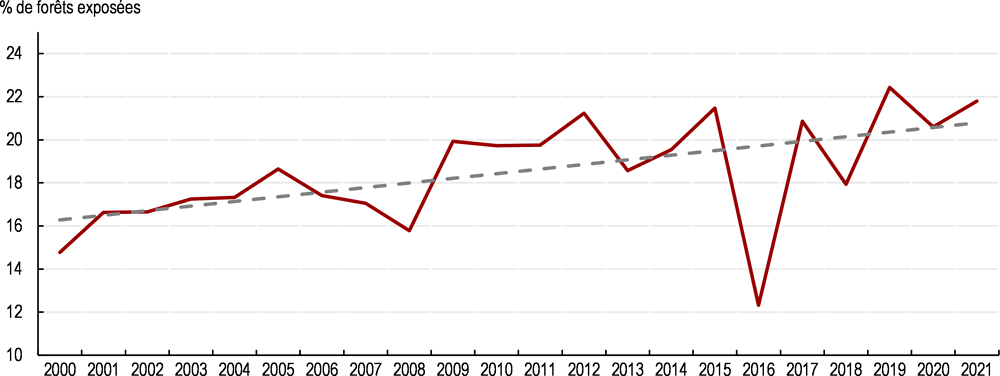

Dans l’ensemble des pays de l’IPAC, on note une augmentation globale de l’exposition des forêts à un risque très élevé ou extrême de feux (Graphique 18). Par exemple, environ 2 millions de km2 des forêts du Brésil ont été exposées aux feux de forêt ces cinq dernières années. Dans d’autres pays comme les États-Unis, l’Australie et le Mexique, également, des superficies considérables de forêts sont exposées à un risque de feux très élevé ou extrême, soit 894 000 km2, 701 000 km2 et 632 000 km2 respectivement. La superficie importante de zones boisées exposées souligne le risque considérable de feux auquel sont soumises les forêts et cela demande une réponse d’urgence, étant donné le rôle essentiel que jouent les forêts dans l’atténuation du changement climatique partout dans le monde.

Source : (OCDE, s.d.[41]).

Vents

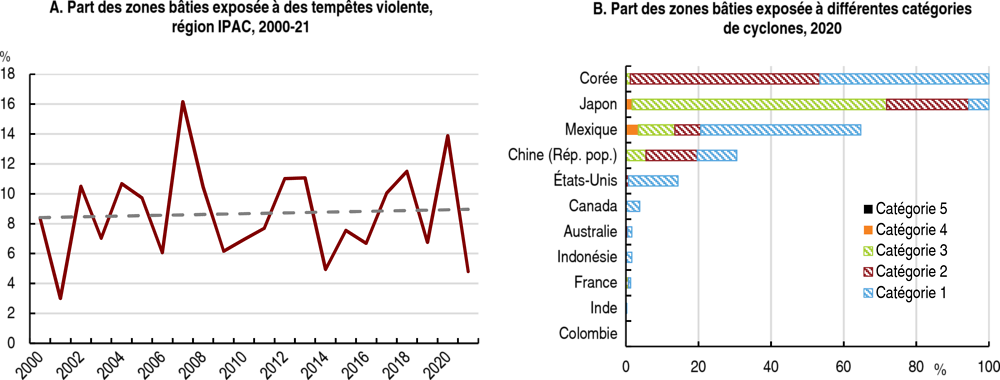

Le dérèglement climatique peut également générer des événements extrêmes comme des tempêtes qui peuvent causer non seulement des pertes de vies humaines mais également la destruction d’infrastructures économiques, ce qui accroît le coût des pertes et préjudices et celui des remplacements et constructions ultérieures. Depuis vingt ans, l’exposition des zones bâties aux violentes tempêtes est restée constante dans la région couverte par l’IPAC (Graphique 18a). Les pays les plus exposés aux violentes tempêtes sont situés principalement dans le nord-ouest de l’Europe et dans l’est de l’Asie. Dans des pays comme la Belgique, l’Irlande, l’Islande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, plus de 80 % de la population et des zones bâties ont été exposées aux violentes tempêtes en 2020, ce qui souligne l’importance de tenir compte des vents parmi les aléas naturels liés au climat (Graphique 18).

En revanche, l’exposition aux cyclones tropicaux reste limitée à quelques pays couverts par l’IPAC et est due à leur situation géographique. Les pays participant à l’IPAC les plus exposés sont la Corée, le Japon et le Mexique, dans lesquels plus de 60 % de la population et des zones bâties sont exposées à des cyclones tropicaux (dont les vents dépassent les 119 km/h ou 33 m/s). Le Japon est le pays le plus exposé aux tempêtes puissantes, car près de 80 % de sa population est exposée aux cyclones de catégorie 3 ou supérieure (dont les vents dépassent les 178 km/h).

Note : les données des rafales (km/h) avec une période de retour de 100 ans ont d’abord été converties en vitesse du vent caractéristique et séparées par catégorie de cyclone suivant l’échelle de Saffir-Simpson.

Source : (OCDE, s.d.[41]).

Crues fluviales

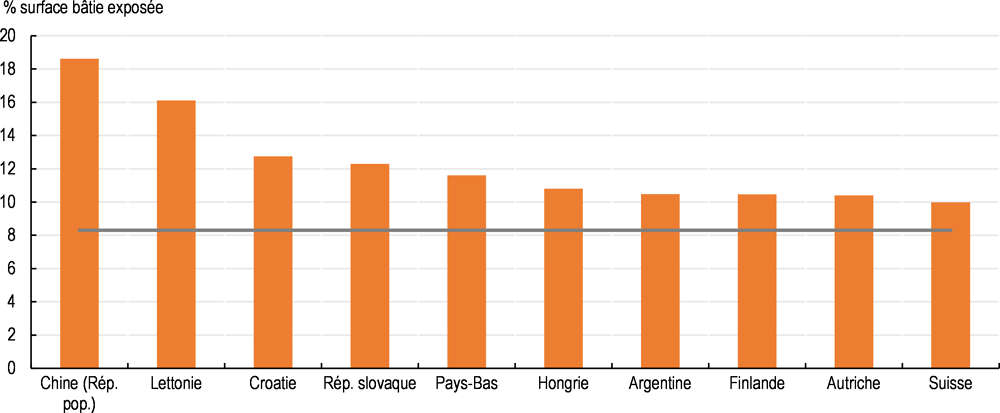

Les inondations survenues au Pakistan en septembre 2022 ont été catastrophiques. Les premières estimations indiquaient qu’un tiers du pays était submergé et qu’au moins deux tiers du pays ont été touchés, ce qui a causé le déplacement de 33 millions de personnes et plus de 1 200 décès (Mallapaty, 2022[47]). Ces épisodes viennent rappeler que les débordements de cours d’eau peuvent avoir des conséquences directes sur la vie des personnes et causer des pertes économiques considérables en endommageant les infrastructures, les lieux de vie et les terres agricoles. Parmi les 51 pays couverts par l’IPAC, les Pays-Bas et la Hongrie présentent environ 20 % de leur superficie totale exposée à des crues fluviales extrêmes. De son côté, 18.6 % de la surface bâtie de la Chine est exposée, suivie par la Lettonie (16.1 %) et la Croatie (12.7 %) (Graphique 19). Pour ce qui est de l’exposition des terres agricoles, les pays de l’IPAC les plus affectés sont la Hongrie, les Pays-Bas et la République slovaque, dont 17 % des terres agricoles sont exposées à d’éventuels épisodes extrêmes.6 7

Les débordements de cours d’eau peuvent également provoquer d’importantes pertes de vies humaines. Parmi les pays participant à l’IPAC, la Lettonie et les Pays-Bas sont ceux dont la population est la plus exposée, avec plus de 24 % de la population potentiellement touchée, suivis de près par la Chine (21 %) et par l’Inde (17 %). Ces deux derniers pays ont également connu la plus forte hausse de l’exposition des populations aux crues fluviales, soit 3 millions et 5.3 millions de personnes supplémentaires exposées, respectivement, en 2015 par rapport à 2000.

Note : la ligne grise est la moyenne des zones bâties exposées aux crues fluviales dans les pays de l’IPAC. Une période de retour est la durée moyenne ou estimée avant qu’un aléa climatique spécifique ne se reproduise.

Source : (OCDE, s.d.[41]).

Inondations côtières

Les communautés côtières situées à faible altitude sont sujettes à différents risques d’inondations côtières comme les ondes de tempête et l’érosion. Ces risques devraient devenir plus prégnants à mesure que le changement climatique fait augmenter la fréquence et la gravité des inondations côtières. Les pays les plus exposés sont les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark : environ 51 % de la superficie terrestre des Pays-Bas est exposée aux inondations côtières avec une période de retour de dix ans, contre 6.3 % de la superficie de la Belgique et 5.6 % de celle du Danemark. Il faut cependant prendre ces chiffres avec le recul nécessaire, car ils ne tiennent pas compte des mesures de protection anti-inondations existantes. Ils soulignent néanmoins l’importance de maintenir les protections existantes afin d’éviter d’être exposés à l’avenir.

En ce qui concerne l’exposition des zones bâties, parmi les pays couverts par l’IPAC, les Pays-Bas présentent 48.1 % de leur surface bâtie exposée aux inondations côtières, puis viennent la Belgique (7.1 %) et la Chine (4.3 %). Cette situation est due au fait que la plupart des terres qui bordent la mer du Nord sont situées soit en-dessous du niveau de la mer, soit juste au-dessus, ce qui signifie qu’une part notable de ces terres et zones bâties est exposée au risque d’inondations côtières.

Effets cumulés

Malgré les différences entre pays, la plupart sont soumis à un ou plusieurs aléas climatiques à des degrés inégaux d’intensité. Les pays ne sont en outre pas seulement vulnérables parce qu’ils sont exposés à un aléa spécifique, mais peuvent être soumis à des aléas connectés entre eux qui se renforcent ou s’atténuent mutuellement. Des analyses plus poussées pourraient permettre d’étudier les connexions entre les aléas climatiques, afin de concevoir un indicateur composite qui identifierait les aléas climatiques qui ont le plus ou le moins de conséquences sur un pays donné.

L’incidence socioéconomique des aléas climatiques peut être accentuée par d’autres aléas, mais un aléa peut aussi être contrecarré par des mesures d’adaptation. L’incidence des aléas climatiques est visible dans le niveau de pertes et préjudices associés aux événements climatiques auxquels doivent faire face les pays. Évaluer correctement ces incidences est essentiel pour bien choisir les mesures d’adaptation et bien se préparer aux situations d’urgence.

Pertes et préjudices

Les pays vont résister directement aux effets du changement climatique par diverses mesures d’atténuation et/ou d’adaptation. Cependant, le changement climatique étant généralisé et ses conséquences omniprésentes, même les pays qui ne le combattent pas directement le feront indirectement en mettant en œuvre des actions ou mesures en réponse aux effets néfastes du réchauffement planétaire, comme les pertes et préjudices dues aux épisodes extrêmes.

De 1970 à 2019, les catastrophes résultant de phénomènes météorologiques, climatiques et hydriques extrêmes ont représenté 50 % de l’ensemble des catastrophes, 45 % des décès, et 74 % des pertes économiques associées (OMM, 2021[2]). D’après l’Organisation météorologique mondiale (OMM), les pertes économiques journalières moyennes ont été multipliées par près de huit entre 1970‑1979 et 2010‑2019.

Rien qu’en Europe, les pertes économiques totales dues à des événements météorologiques et climatiques ont été estimées à 450‑520 milliards EUR (aux conditions économiques de 2020) sur la période 1980-2020. Entre un quart et un tiers seulement de ces pertes étaient assurées. Au cours de la même période, on estime à 145 000 le nombre de décès et seuls 3 % des épisodes recensés ont causé 60 % des pertes économiques (AEE, 2022[32]). Ces estimations confirment l’incidence économique des catastrophes naturelles et le fait que même un petit nombre d’épisodes peut avoir des conséquences considérables.

Entre 1980 et septembre 2022, l’Agence nationale d’observation océanique et atmosphérique des États-Unis (NOAA) a enregistré 332 catastrophes météorologiques et climatiques ayant provoqué des dommages et des coûts atteignant ou dépassant un milliard USD. Plus de la moitié de ces catastrophes (55 %) a eu lieu après 2010. La NOAA estime que les coûts directs totaux liés à ces épisodes depuis 1890 ont dépassé les 2 278 milliards USD, dont 1 193 milliards USD couverts depuis 2010.

Les catastrophes naturelles coûteraient environ 18 milliards USD par an en dommages directs causés aux infrastructures de production d’électricité et de transport dans les pays à revenu faible et intermédiaire. De plus, la perturbation des infrastructures coûte entre 391 milliards USD et 647 milliards USD par an aux ménages et aux entreprises dans les pays à revenu faible et intermédiaire (Hallegate, Rentschler et Rozenberg, 2019[48]). Ces coûts ne feront qu’augmenter à l’avenir, ce qui menacera gravement la pérennité des finances publiques.

En 2018, les sécheresses, les inondations et les tempêtes ont provoqué quelque 6.1 milliards USD de dommages en Inde (Guha-Sapir, Below et Hoyois, 2021[49]). Lorsque l’ouragan Dorian s’est abattu sur les Bahamas en 2019, il a tué au moins 70 personnes, et les pertes et préjudices ont été estimés à un quart du PIB national (Zegarra, 2020[50]). En Australie, les incendies de 2019‑2020 ont brûlé 19 millions d’hectares de terres et provoqué au moins 33 décès. L’impact économique a été estimé à 20 milliards AUD (Filkov et al., 2020[51]).

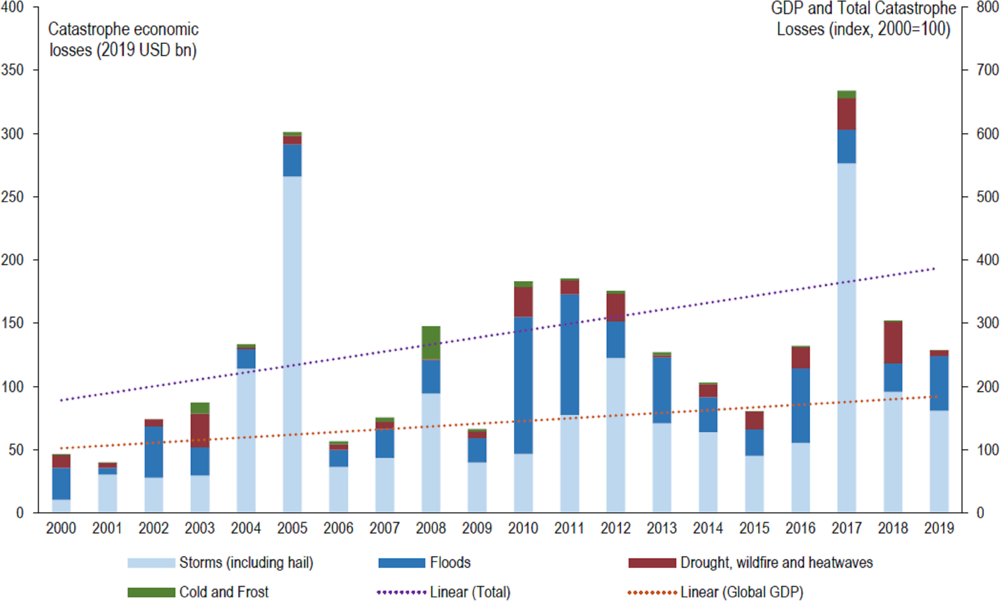

Les pertes économiques déclarées à la suite de phénomènes liés au climat sont très fluctuantes d’une année à l’autre. Cependant, depuis l’an 2000, elles augmentent globalement bien plus rapidement que le PIB (voir le graphique 20).

En mars 2021, 126 pays en développement avaient entrepris de formuler et mettre en œuvre des plans nationaux d’adaptation (PNA), et 22 pays avaient achevé la préparation de leur premier PNA (CCNUCC, 2021[4]). Mais devant l’augmentation des pertes et préjudices, les pays prennent conscience de la nécessité de renforcer la cohérence entre leurs stratégies climatiques et celles de réduction des risques de catastrophes (OCDE, 2020[52]) (UNDRR, 2021[53]). La communauté humanitaire considère désormais le changement climatique comme l’une des plus graves menaces qui pèse sur les populations du monde entier (FICR, 2021[54]).

Source : calculs de l’OCDE fondés sur des données de pertes économiques fournies par Swiss Re (sigma) et données des PIB provenant de (FMI, 2021[55]).

Notes

Le stress thermique, défini ici, est l'exposition à plus de huit semaines de jours chauds sur la période 2017‑21.

Exposition annuelle de la population à plus de huit semaines de nuits tropicales.

Les précipitations extrêmes sont ici définies comme des pluies supérieures aux précipitations hebdomadaires.

Par rapport à la période climatique de référence (1981-2010)

Les épisodes de crue fluviale sont définis comme des crues centennales.

La période de 10 ans fait référence à la période d'un événement statistiquement probable de 10 ans.