Programme international pour l'action sur le climat

L'Observateur de l'action climatique 2022 : Aider les pays à progresser vers le zéro net

4. Obstacles et opportunités concernant l’enjeu du zéro net et la transition juste

Progresser sur la voie du zéro net nécessite de traiter les obstacles ou les contraintes à la mise en œuvre des politiques de décarbonation, mais également de s’assurer que personne ne soit laissé pour compte. Ces facteurs permettront de déterminer toutes les politiques pouvant être mises en œuvre ainsi que leur efficacité pour réduire les émissions de GES. L’adoption d’une combinaison de mesures adaptée implique de prendre en compte les matériaux critiques associés à l’action publique, ainsi que la possible atonie et les éventuels rebonds de l’action publique en général.

Obstacles

Matériaux critiques

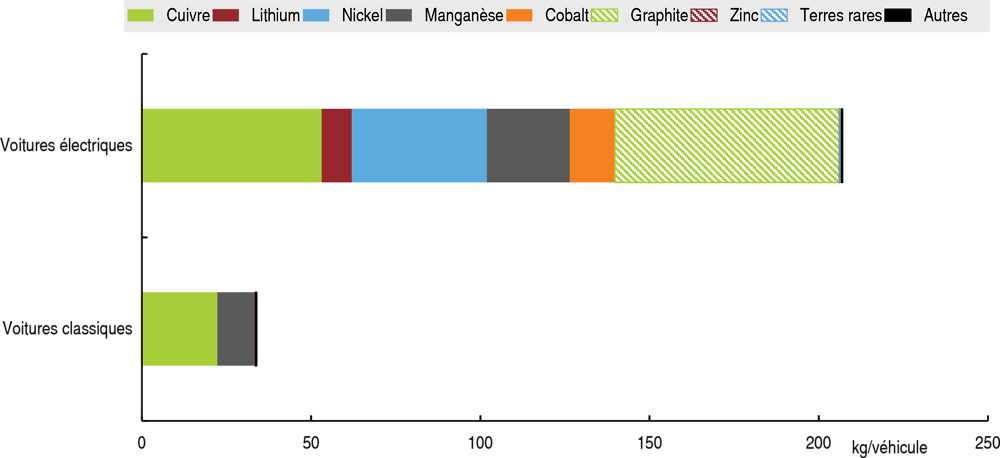

La transition vers la neutralité carbone nécessite l’utilisation de matériaux critiques. Les technologies vertes (batteries, véhicules électriques, panneaux solaires photovoltaïques ou éoliennes) nécessitent davantage de matériaux que leurs équivalents fossiles. Il s’agit notamment du cuivre et de l’aluminium pour les systèmes électriques, ou encore du lithium, du cobalt et du graphite pour les batteries. Les terres rares sont essentielles pour les éoliennes, les véhicules électriques et hybrides, les téléphones mobiles, les disques durs d’ordinateur, les écrans plats et les télévisions. Par exemple, selon l’AIE, un véhicule électrique de taille moyenne nécessite six fois plus de minéraux qu'un véhicule classique (voir Graphique 34), et une centrale éolienne terrestre nécessite neuf fois plus de ressources minérales qu’une centrale au gaz (AIE, 2021[83]).

Au vu de la technologie actuelle, pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, il serait nécessaire de multiplier par quatre la quantité des matériaux utilisés dans le cadre des technologies vertes d’ici 2040, une tendance largement supérieure au rythme de développement actuel de ces marchés (les projets actuels d’extraction minière et de ressources ne permettront que de doubler la production) (AIE, 2021[83]). Des risques de goulets d’étranglement se profilent à court et moyen termes, et des tensions commencent déjà à apparaître. Le prix des matériaux augmente (celui du lithium a été multiplié par sept entre début 2021 et mai 2022), et des pénuries de lithium ont provoqué des interruptions de la chaîne de production dans certaines usines (The Economist, 2022[84]). Les marchés devraient devenir encore plus tendus au cours de la prochaine décennie, car le développement de nouvelles sources d’extraction minière est un processus chronophage (16.5 ans en moyenne entre la découverte et le lancement de la production) (AIE, 2021[83]), alors que les pays sont en train d’accélérer le renforcement de leurs ambitions climatiques, notamment avec le développement de véhicules électriques.

Source : AIE, Comparaison des minéraux utilisés dans les véhicules électriques par rapport aux véhicules classiques, AIE, Paris (AIE, 2021[85])

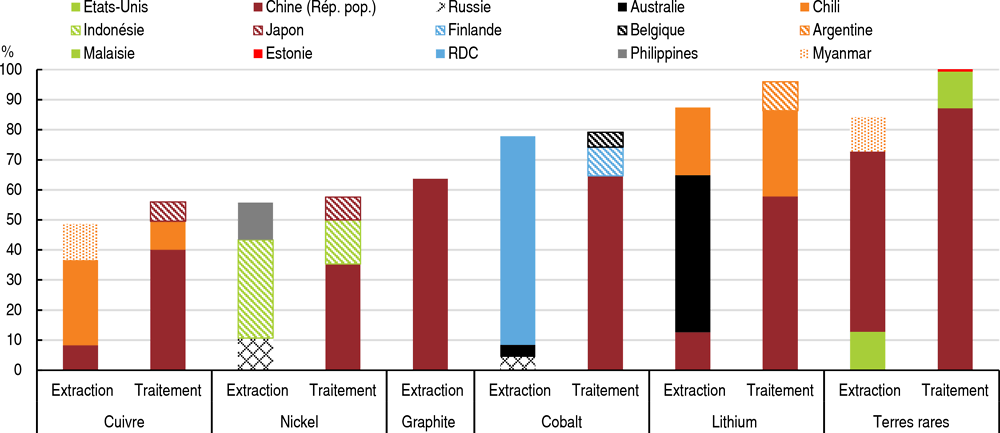

La dépendance vis-à-vis de ces matériaux fait peser un nouveau risque sur le système énergétique mondial. L’extraction de ces matériaux critiques est concentrée dans un nombre de pays très restreint. Par exemple, trois pays produisent 77 % du lithium mondial, et un seul pays est responsable de 65 % de la production de graphite (AIE, 2021[83]) (voir Graphique 35). La concentration est encore plus élevée pour ce qui concerne la phase de traitement, avec la prédominance de la Chine. Les chaînes d’approvisionnement deviennent ainsi particulièrement vulnérables aux chocs unilatéraux, avec de possibles goulets d’étranglement et des flambées des prix qui pourraient venir entraver la transition énergétique. En effet, les matières premières représentent une part significative du coût des technologies vertes (par ex. 50 à 70 % du coût total d’une batterie), et des marchés des matériaux en tension pourraient contribuer à empêcher l’adoption massive de ces technologies.

Source : (AIE, 2021[85]).

Les plans et annonces climat doivent donc prendre en compte les risques liés aux matériaux critiques, et surtout proposer des solutions pour atténuer ces risques afin qu’ils n’entravent pas la transition climatique. La mise en œuvre d’une voie crédible et stable vers la neutralité carbone implique le développement de nouvelles sources dans le monde entier et de nouvelles usines de traitement, ainsi que l’accélération des investissements. En parallèle, il est possible de réduire la dépendance de la transition énergétique vis-à-vis de l’extraction de matériaux en s’appuyant sur les nouvelles technologies et en développant des chaînes de recyclage pour ces matériaux spécifiques.

Le paysage général de l’action publique

Vents favorables

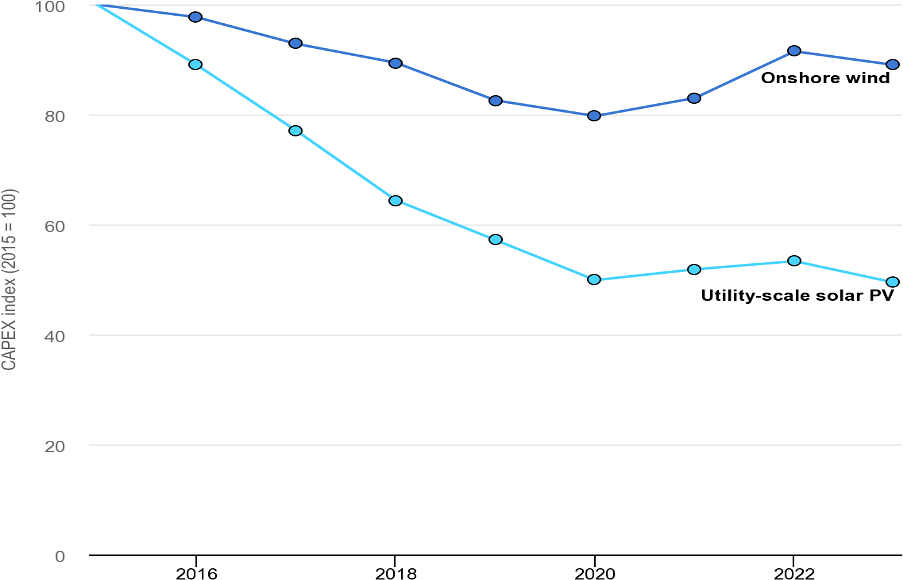

L’expression « vents favorables » fait référence à un large éventail d’événements qui s’inscrivent hors de la sphère d’action du changement climatique, tels que l’évolution des conditions économiques ou sociales, les découvertes et/ou innovations, et qui peuvent favoriser et faciliter la transition vers la neutralité carbone. Par exemple, entre 2015 et 2020, les estimations des coûts des investissements dans le solaire photovoltaïque et l’éolien terrestre pour les nouveaux projets contractualisés ont baissé de 50 % et 20 % respectivement. Les pays doivent prendre en compte ce type de tendances du marché dans le cadre du développement de leur stratégie de neutralité carbone (voir Graphique 36) (AIE, 2022[86]).

Les investissements dans les énergies renouvelables ont été stimulés par l’innovation et par des aides publiques fortes (investissement public ou tarifs de rachat, par exemple). Toutefois, l’augmentation des gains d’efficience est stimulée par l’apprentissage par la pratique et les investissements supplémentaires du secteur privé ; en conséquence, les énergies renouvelables sont désormais aussi rentables, voire davantage, que les énergies basées sur les carburants fossiles dans de nombreux pays, ce qui permet d’attirer les nouveaux investissements et la recherche privés et favorise un cercle vertueux entre l’innovation et la production (voir Encadré 6). L’augmentation des investissements et de la recherche privés devrait permettre de réduire graduellement l’aide publique, en particulier les tarifs de rachat, qui ont déjà été réduits ou abandonnés dans certains pays. Entre 2000 et 2020, la production d’énergie à partir de sources renouvelables a augmenté de 63 % à l’échelle mondiale et de 82 % dans les pays de l’OCDE (AIE, 2022[87]).

Source : (AIE, 2022[87]).

Au Danemark, le soutien à la production d’énergie renouvelable via une combinaison complémentaire de financement de R-D, de processus de planification rationalisés, de subventions et d’engagements chiffrés a permis de réduire les coûts grâce à l’apprentissage par la pratique et aux économies d’échelle. C’est particulièrement vrai dans le domaine de l’éolien terrestre, où plusieurs décennies de soutien continu ont été nécessaires pour réduire des coûts d’installation élevés. Des initiatives clés visant à favoriser le déploiement ont été mises en œuvre, parmi lesquelles, en premier lieu, les tarifs de rachat, complétés par la mise en place d’une taxe carbone en 1992, puis d’une prime environnementale venant s’ajouter au prix du marché et, pour terminer, des appels d’offres pour de nouvelles capacités de production d’énergie renouvelable.

Via cette approche, le risque a été progressivement transféré des autorités publiques et des consommateurs d’électricité vers les investisseurs. Un certain nombre de technologies renouvelables sont désormais compétitives par rapport aux combustibles fossiles, en particulier après la prise en compte d’une estimation moyenne du coût du carbone en phase avec l’Accord de Paris. Si les capitaux irrécupérables réduisent le coût économique des installations existantes, les installations d’énergies renouvelables ne devraient toujours pas bénéficier de subventions au cours de la prochaine décennie. Le leadership du Danemark dans le secteur de l’énergie éolienne a contribué au développement d’un secteur d’exportation sophistiqué. La fabrication d’éoliennes représente une accumulation continue de connaissances complexes, l’avantage technologique de quelques entreprises de premier plan s’accroissant avec le temps.

Source : OCDE (s.d.[88]).

Vents contraires

L’expression « vents contraires » fait référence à des événements qui s’inscrivent hors de la sphère d’action du changement climatique, tels que l’évolution des conditions politiques, les découvertes, les crises économiques ou les conflits, qui peuvent entraver ou même compromettre la transition climatique. La guerre en Ukraine a renforcé les incertitudes, restreint les lignes d’approvisionnement et réduit la production de céréales, et elle a surtout impacté les marchés énergétiques, déjà sous pression en raison de la crise post-COVID. Le marché européen du gaz a été particulièrement touché, et les pénuries potentielles pourraient amener les pays européen à faire marche arrière dans l’exécution de leurs plans de décarbonation, du moins temporairement, en particulier en ce qui concerne l’accès au gaz naturel, considéré comme carburant de transition à mesure que les pays augmentent leurs sources d’énergies renouvelables

La réduction de l’accès au gaz naturel a entraîné la réouverture de mines de charbon, ce qui risque de compromettre les stratégies de décarbonation. L’action publique doit donc relever le défi du changement climatique tout en gérant la crise énergétique. Il devient d’autant plus urgent, d’une part, de développer des systèmes énergétiques stables avec des sources d’énergies renouvelables diversifiées et complémentaires et, d’autre, part d’amener les solutions de stockage à maturité.

Les États-Unis constituent un exemple de gestion de la crise énergétique et de soutien à la décarbonation. Le récent Inflation Reduction Act (2022) vise simultanément à faire face à l’augmentation des coûts de l’énergie et à promouvoir les investissements bas carbone. Cette loi introduit des crédits d’impôts en faveur des sources d’électricité propres et les solutions de stockage d’énergie, et prévoit environ 30 milliards USD d’investissement dans des programmes de subventions et de prêts destinés aux États et compagnies d’électricité pour accélérer la transition vers une électricité, des carburants et des véhicules commerciaux propres (voir Encadré 7).

Le 12 août 2022, la Chambre des représentants des États-Unis adoptait l’Inflation Reduction Act, une loi majeure sur le climat et la fiscalité. Cette loi inclut des mesures visant à améliorer la sécurité énergétique et lutter contre le changement climatique. Les recettes seront générées en mettant en place un taux minimum d'imposition des sociétés de 15 %, une nouvelle taxe sur le rachat d’actions, une amélioration du recouvrement de l’impôt par l’Internal Revenue Service et une réforme des prix des médicaments sur ordonnance.

Selon le Service d’études budgétaires du Congrès, cette loi devrait entraîner une baisse significative du déficit, pour un total de 102 milliards USD sur la période 2022‑31. Les subventions à l’assurance maladie et liées à l’énergie, qui ont été renforcées, seront les postes de dépenses les plus importants, tandis que l’impôt minimum sur les sociétés sera le principal contributeur à la réduction du déficit.

Le Rhodium Group, un centre de recherche indépendant sur le climat, estime que l’Inflation Reduction Act pourrait contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre américaines de 31 à 44 % par rapport aux niveaux de 2005 en 2030 (avec une estimation centrale de 40 % de réduction par rapport aux niveaux de 2005), contre 24 à 35 % avec la politique actuelle (King, Larsen et Kolus, 2022[89]).

Voici quelques mesures spécifiques :

Réduction des coûts de l’énergie pour les consommateurs grâce à des programmes de remise sur l’énergie domestique et des crédits d’impôts en faveur des énergies propres et économes dans les habitations et des véhicules propres.

Amélioration de la sécurité énergétique et renforcement des activités de fabrication nationales grâce à des crédits d’impôts sur la production visant à accélérer les activités de fabrication et les investissements dans les installations de fabrication de technologies propres aux États-Unis.

Décarbonation de l’économie grâce à des crédits d’impôts en faveur des sources d’électricité propres, des solutions de stockage d’énergie et des véhicules propres, ainsi qu’à un programme de réduction des émissions de méthane visant à réduire les fuites provenant de la production et de la distribution de gaz naturel.

10 milliards USD investis dans des projets communautaires afin de garantir la justice environnementale.

Plus de 25 milliards USD investis en subventions et prêts visant à soutenir les pratiques agricoles climato-intelligentes, la préservation des forêts et la plantation d’arbres en milieu urbain dans l’agriculture et les communautés rurales.

Source : gouvernement américain (2022[90]).

Assurer une juste transition

Coûts et opportunités de la transition

L'acceptation par le public de l'action climatique est déterminante pour la conception et la mise en œuvre de politiques climatiques efficaces et réalisables. Il est amplement prouvé que l'opinion publique contraint et (Burstein, 2003[91]) et oriente les actions des décideurs (Erikson, Mackuen et Stimson, 2002[92]). L'opinion publique peut s’avérer particulièrement pertinente dans le cas de l'atténuation du changement climatique. De nombreuses études affirment en effet que l'introduction de politiques efficaces pour infléchir le changement climatique est limitée par le manque de soutien public. Par exemple, Harrison (Harrison K., 2010[93]) démontre comment l'opinion canadienne sur le climat a influencé les choix politiques fédéraux. (Crowley Kate, 2017[94])suggère que l'abrogation par l'Australie de sa taxe sur le carbone en 2014 était au moins en partie due à l'opposition du public. Les cas de la France1 et de l' Équateur2 montrent clairement que l'opinion publique et l'opposition ont été déterminantes dans la modification des politiques de tarification du carbone.

Les comparaisons internationales montrent que les perceptions de l'équité de la distribution et des pertes et gains personnels peuvent jouer un rôle important dans l'acceptabilité publique de l'action climatique. Une communication claire des politiques sur leur efficacité intrinsèque est également déterminante (Dechezleprêtre et al., 2022[68]). L'intégration des coûts environnementaux et des aspects liés à la cohésion sociale dans les mesures et les plans de relance en faveur de la transition vers le zéro net peut être une voie à suivre (Kallbekken et Saelen, 2011[95]). Dans le cas des politiques de tarification du carbone, l'utilisation des recettes pour proposer des compensations aux groupes vulnérables ou faciliter la transition des entreprises à forte intensité de carbone qui perdent en compétitivité peut également constituer une stratégie viable (ONU, 2021[96]).

Par conséquent, l’amélioration de l'acceptabilité par le public exige, d'une part, de protéger les groupes vulnérables des impacts socio-économiques associés à la transition vers le net zéro et, d'autre part, de veiller à créer de nouvelles opportunités. Il est également indispensable de communiquer aux ménages et aux entreprises des informations détaillées sur la manière dont les politiques contribueront à l'atténuation du changement climatique et produiront les résultats escomptés, en particulier s’il est prévu que les ménages et les entreprises consentent à des sacrifices.

Dans le premier cas, la conception de mesures politiques d'accompagnement et de compensation peut être indispensable. La première étape pour les décideurs est de s'assurer qu’il existe des alternatives aux combustibles fossiles et aux biens et services à forte intensité d'émissions. Par exemple, le développement de transports publics propres et l’aide à l'acquisition de véhicules électriques ou de pompes à chaleur permettront aux ménages de réduire leurs émissions sans trop se priver. À court terme, en l’absence de telles alternatives, des mesures compensatoires, notamment la protection sociale, peuvent être utilisées pour éviter la dégradation du bien-être des ménages.

La transition vers une économie verte pourrait avoir de fortes répercussions sur les individus et les communautés. La fermeture d'une centrale électrique ou d'une usine de fabrication peut avoir des répercussions sur la situation familiale et les moyens de subsistance des individus. La protection sociale jouera un rôle essentiel dans les stratégies des pouvoirs publics visant à promouvoir une transition verte équitable, en prévenant et en protégeant les individus et les communautés contre des perturbations potentiellement préjudiciables à leurs moyens de subsistance. La réticence des électeurs à l’égard de la tarification du carbone et des autres efforts d'atténuation s’en trouvera amoindrie. La coordination des politiques de migration et de logement doit également être anticipée.

L'impact estimé de la décarbonation sur l'emploi, bien que modeste dans l'ensemble, sera beaucoup plus important dans certaines régions. En moyenne, dans les régions de l'OCDE, seuls 2.3 % des emplois se trouvent dans des secteurs potentiellement menacés par des politiques climatiques conformes à l'Accord de Paris. Mais dans certaines grandes régions, ce chiffre peut dépasser 6 %. Par exemple, dans la région polonaise de Silésie, plus de la moitié des emplois dans les secteurs à risque sont liés à l'extraction du charbon et du lignite, et un quart à la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (AIE, 2021[97]).

Les opportunités d'emploi peuvent ne pas se matérialiser là où les pertes se produisent, c'est pourquoi les régions et les communautés vulnérables auront besoin d'un soutien ciblé. Les pays examinent la possibilité de mettre en place des mécanismes pour soutenir les communautés dans cette transition, notamment avec de nouveaux cadres institutionnels dédiés. L'Espagne a élaboré un cadre de ce type pour garantir le dialogue et la participation des parties prenantes. C’est un modèle intéressant que les pays pourraient vouloir explorer3.

Dans le second cas, de nouveaux investissements et de nouvelles opportunités économiques peuvent réduire le risque de résistance. Selon des estimations récentes, les nouveaux investissements consentis dans le seul secteur de l'énergie s'élèvent à 1 000 milliards USD d'ici à 2050 pour la production d'éoliennes, de panneaux solaires, de batteries au lithium-ion, d'électrolyseurs et de piles à combustible (AIE, 2021[97]). En outre, une étude récente du Fonds monétaire international indique que les multiplicateurs de la demande globale pour les investissements associés aux activités liées à l'économie verte sont considérablement plus élevés que les investissements traditionnels ( de deux à sept fois), ce qui laisse imaginer que ces investissements donneront naissance à de nouvelles possibilités d'emploi (Batini et al., 2021[98]).

Par conséquent, les pays devront saisir les opportunités de la transition pour en atténuer les coûts. Les nouvelles compétences « vertes » peuvent aider les économies locales à garantir l'emploi des salariés qui perdent leur travail pendant la transition. À titre d'exemple, on estime que quelque 24 millions d'emplois dans le monde pourraient être créés par l'économie verte d'ici 2030 (Nations Unies, 2019[22]). Il convient donc de veiller résolument à ce que les travailleurs disposent des compétences écologiques nécessaires.

La transition vers une activité verte est cependant plus facile chez les travailleurs hautement qualifiés (FMI, 2022[99]). Cela met en évidence le rôle clé des politiques du marché du travail et de développement des compétences dans la capacité des pays à gérer la transition verte et à en tirer profit. L'écologisation des compétences exigera probablement une amélioration des compétences, car on estime que les secteurs à faible intensité de carbone nécessitent davantage de compétences que les industries à forte intensité de carbone. En outre, la priorité devrait être donnée à la formation sur le lieu de travail par rapport aux programmes de reconversion externe afin de rester en phase avec les perspectives d'emploi. La cartographie des compétences peut également contribuer à identifier les besoins en compétences dans les futurs domaines prioritaires d'investissement. Cela est particulièrement important dans les régions en transition industrielle, où il est souvent difficile de savoir dans quelle mesure les compétences des travailleurs des industries « brunes » sont transférables aux emplois émergents dans les secteurs à faible émission de carbone (OCDE, 2021[100]).

La discussion ci-dessus suggère que les plans de relance verte qui combinent le développement local avec la transition énergétique peuvent être une voie à suivre. Les réponses des pouvoirs publics à la pandémie de COVID-19 ont dans un premier temps eu pour objectif de contenir le virus et de limiter les dommages économiques. Alors que les vaccins étaient progressivement déployés, les gouvernements ont élaboré des plans de relance ambitieux pour faire redémarrer leur économie. Plusieurs gouvernements se sont en outre engagés à ‘mieux reconstruire’ et ont adopté des objectifs de neutralité carbone d’ici 2050 (ONU, 2021[101]). Toutefois, face à la crise énergétique, les pays ont été lents à mettre en œuvre ces engagements.

Depuis 2021, on observe une augmentation significative des mesures de relance verte dans les pays de l'OCDE, l'Union européenne et certaines grandes économies non membres de l'OCDE (OCDE, 2021[102]). Le budget estimé alloué à des mesures bénéfiques pour l'environnement s’élève à 1 090 milliards USD. Cela représente environ 33 % du total des dépenses de relance annoncées depuis le début de la pandémie (21 % précédemment). La Corée, l' Allemagne et l' Espagne sont en tête des dépenses écologiques. Si l'on considère les dépenses écologiques par rapport au PIB, la Corée, l' Espagne et le Royaume-Uni sont en tête. En dépit des efforts de ces pays, les mesures de relance d'autres pays n'étaient pas axées sur l'écologie en 2020 (O’Callaghan et Murdock, 2021[103]).

En outre, les budgets alloués aux mesures ayant des effets mitigés ou négatifs ont eux aussi légèrement augmenté, passant à 290 milliards USD et 178 milliards USD respectivement. Plus de la moitié des dépenses vertes recensées (soit 611 milliards USD) sont consacrées aux secteurs de l’énergie et des transports, qui sont essentiels pour la neutralité carbone et les stratégies de sécurité énergétique. Dans le secteur des transports, les pays ont de plus en plus réorienté leurs investissements depuis les infrastructures routières vers les infrastructures ferroviaires, mais davantage de dépenses encore doivent être consacrées aux modes de transport durables afin d’atteindre les objectifs de l'accord de Paris.

Une optique de bien-être

Bien que le concept « Reconstruire sur de meilleures bases » ait été limité, les pays doivent poursuivre l’exploration d’approches intégrées. Reconnaissant que l'action climatique peut contribuer à un programme de réformes plus large en faveur d'une croissance plus verte, plus résiliente et plus inclusive, les pays peuvent imaginer d’associer l'action climatique à des objectifs de bien-être plus étendus, en envisageant un régime fiscal mieux conçu, des investissements dans les infrastructures à long terme propices à la croissance, ainsi que des systèmes d'énergie et de transport qui favorisent un air plus pur, une meilleure santé et un approvisionnement énergétique plus diversifié.

L'OCDE a mis au point un processus (l'optique du bien-être) afin d’aider les pays à identifier et à classer par ordre de priorité les politiques menant à des transformations essentielles pour atteindre l'objectif « zéro net ». Le processus se décompose en trois étapes : 1) envisager les résultats qu'un système en bon état de fonctionnement permet d'atteindre ; 2) comprendre pourquoi le fonctionnement du système actuel ne permet pas d'atteindre ces résultats et comment il pourrait être repensé pour obtenir de meilleurs résultats dès la conception ; et 3) identifier les actions et les politiques susceptibles de changer, en mieux, le fonctionnement du système. Voir Encadré 8.

L'approche de l'optique du bien-être a été appliquée au secteur du transport de surface, avec pour résultats ce qui suit :

Envisager : Un système de transport qui fonctionne bien favorise la fourniture durable de l'accessibilité, c'est-à-dire la possibilité d'accéder facilement à des lieux en en améliorant la proximité et en privilégiant des modes de transport sains, sûrs et durables (par exemple, la marche, le vélo, les transports publics).

Comprendre : Un amalgame entre mobilité et bien-être a conduit à des politiques de transport favorisant le mouvement physique (mobilité). Cependant, davantage de mobilité n'est pas synonyme de plus de bien-être. Les volumes de trafic élevés ne sont donc pas inévitables, ni le résultat de préférences indépendantes des individus, comme on le prétend souvent. Les volumes de trafic élevés sont le résultat de systèmes de transport et de systèmes urbains organisés autour de la conduite en voiture, ce qui entraîne les dynamiques suivantes trafic induit, , étalement urbain et érosion des modes de transport partagés et actifs. Le problème majeur n'est donc plus la performance des véhicules en matière d'émissions, mais la dynamique des systèmes qui entraîne une augmentation du nombre de véhicules.

Changer : Pour que les stratégies climatiques accélèrent la transition vers des systèmes neutres en carbone, la priorité est donnée aux politiques inversant les trois dynamiques mentionnées ci-dessus.

Les politiques susceptibles de changer le fonctionnement des systèmes et d'accélérer la transition vers des systèmes de transport neutres en carbone dès la conception sont notamment les suivantes :

Réaménagement des rues et meilleure gestion de l'espace public.

Aménagement du territoire au profit d’une plus grande proximité.

Réseaux de transport multimodaux et durables.

Changements au niveau des cadres de gouvernance et de suivi, ainsi que de l'innovation des systèmes.

Source : OCDE (2022).

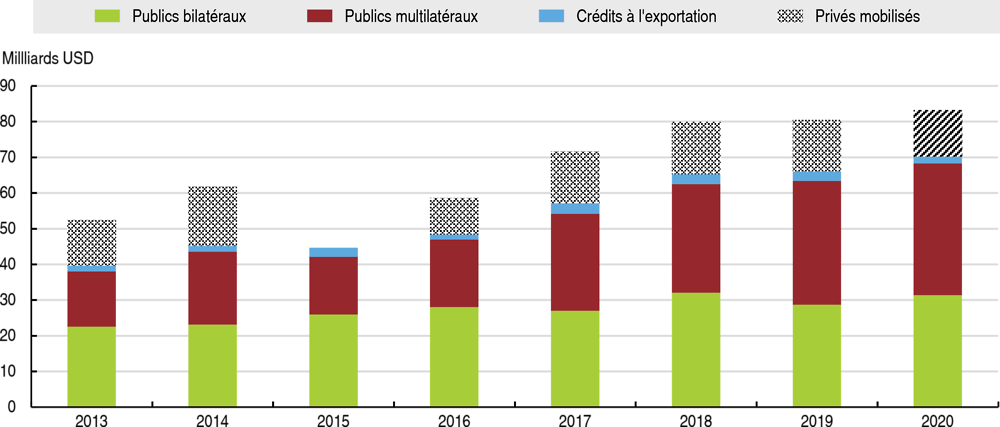

Soutenir la transition dans les pays en développement

Lors de la quinzième réunion de la Conférence des Parties (COP 15) à Copenhague en 2009, les pays développés se sont engagés à apporter et mobiliser, d'ici 2020, 100 milliards USD par an vers les nations moins riches afin de les aider à atténuer et s'adapter au changement climatique. À ce jour, le financement climatique total fourni et mobilisé s'élève à 83.3 milliards USD. Le niveau collectif du financement climatique des pays développés est inférieur de 16.7 milliards USD à l'objectif fixé. Néanmoins, les ressources financières fournies n'ont cessé d'augmenter. Par exemple, le financement total réalisé en 2020 a augmenté de 4 % par rapport à 2019, dans un contexte extraordinairement difficile imposé par la crise de COVID-19. Cela représente une augmentation de 42 % depuis 2016 (OCDE, 2022[104]) (voir Graphique 37).

L'atténuation reste le principal secteur vers lequel le financement est orienté, représentant 58 % (48.6 milliards USD) du financement total en 2020. Il a toutefois diminué de 5 % alors que le financement en faveur de l'adaptation a augmenté de 40 %, atteignant 28.6 milliards USD et représentant 34 % du total des fonds mobilisés, soit le pourcentage le plus élevé enregistré à ce jour. La répartition sectorielle reste concentrée dans les projets énergétiques, les transports et l'agriculture.

Source : Données sous-jacentes - Cf. (OCDE, 2022[105]).

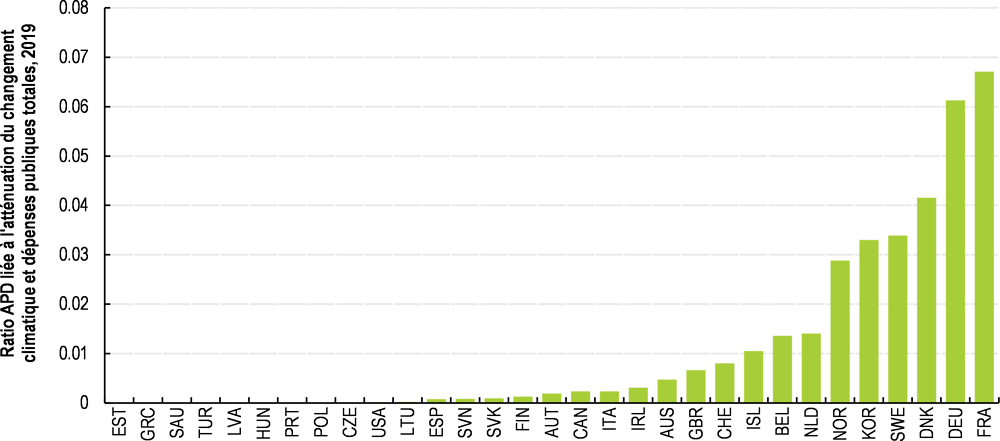

La mobilisation de capitaux privés supplémentaires prend de l’importance à mesure que les pays en développement s'apprêtent à financer leur transition énergétique. L'aide publique au développement (APD) des donateurs officiels a atteint le niveau record de 178.9 milliards USD en 2021. Il s’agit là d’une augmentation de 4.4 % en termes réels depuis 2020, déclenchée par la réponse apportées à la crise du COVID‑19. En 2019, environ 27 % de l'APD était destinée à l'action climatique. En outre, en 2019, les membres du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE ont engagé 34.3 milliards USD d'APD bilatérale allouable, ciblant principalement ou significativement l'action climatique (à l’aune des marqueurs de Rio). Cela représente une augmentation en volume de 45 % depuis 2014. Quelque 43 % ont été alloués à des activités d'atténuation du changement climatique, 33 % à l'adaptation au changement climatique et 24 % à des projets portant à la fois sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique (OCDE, 2022[106]).

La communauté internationale doit porter une attention particulière aux pays à vocation extractive. L'empreinte carbone des projets pétroliers et gaziers affectera les perspectives d'accès continu aux marchés et a des implications en termes d'équité mondiale, compte tenu de la valeur pondérée des revenus dans les pays disposant d'une base industrielle diversifiée, par rapport aux économies en développement dépendantes des combustibles fossiles, où la diversification est difficile. Un soutien sera donc nécessaire pour que ces pays puissent gérer les incertitudes et la vulnérabilité accrue, renforcer leur résistance aux chocs extérieurs et relever le défi d'une transformation économique et sociale sans précédent (OCDE, 2021[107]).

Le commerce international, associé à des politiques appropriées pour l'environnement et la société, peut être un moteur important de la transition vers une économie verte inclusive. Pour atteindre des résultats environnementaux ambitieux, on attend des pays qu'ils renforcent le niveau de rigueur de leurs politiques environnementales, des citoyens qu'ils exigent davantage de biens et de services « respectueux de l'environnement » et des entreprises qu'elles recherchent des opportunités d'investissement plus propres. Cela peut à son tour générer une demande accrue de produits jugés « environnementaux » - qui « mesurent, préviennent, limitent, minimisent ou corrigent les dommages environnementaux causés à l'eau, à l'air et au sol, ainsi que les problèmes liés aux déchets, au bruit et aux écosystèmes » (OECD/Eurostat, 1999[108]) - car les entreprises et les ménages cherchent à alléger les coûts de mise en conformité avec les nouvelles réglementations environnementales et à accéder aux biens et services environnementaux.

Source : Données sous-jacentes - Cf. (OCDE, 2021[109]).

Les pays élaborent les politiques en fonction de leur situation particulière, y compris de leur cadre général économique et institutionnel. Cela inclut les opportunités et les défis auxquels ils doivent faire face. Dès lors, l’efficacité des choix de politiques climatiques ne dépendra pas seulement de l’efficacité de leur conception, mais aussi de la façon dont les pays prennent en compte et mettent à profit le contexte politique dans sa globalité, les vents favorables ou contraires agissant sur l’action climatique.

Les « vents favorables » comprennent les politiques ou les courants qui renforcent la performance ou l’efficacité de l’action climatique. Les « vents contraires » comprennent les politiques ou les courants qui vont à l’encontre des efforts pour le climat. Les décideurs politiques doivent se tenir informés de ces facteurs afin de s’assurer de l’efficacité de l’action climatique. Toutefois, sur le long terme, l’action climatique ne peut être viable, ou même faisable, que si elle s’aligne avec des objectifs plus larges de développement et de bien-être. Ce n’est qu’en intégrant la décarbonation dans un effort de développement mondial où aucune personne et aucun pays n’est abandonné, qu’il sera possible d’assurer une voie de développement national et mondial soutenable, inclusif et résilient.

Notes

En novembre 2018, des manifestations publiques du mouvement des « gilets jaunes » ont eu lieu en protestation contre le doublement prévu d'une taxe carbone - de 44,6 à 86,2e/tCO2 en 2022.

Une vague de protestations et de manifestations a éclaté en Équateur en octobre 2019 après l'annonce d'une série de mesures économiques, notamment la suppression des subventions et le contrôle des prix du diesel et de l'essence. Le prix de l'essence en Équateur est parmi les plus bas du monde. Les politiques pour ce faire ont impliqué des millions de subventions directes, générant, dans la pratique, un prix du carbone négatif.