Programme international pour l'action sur le climat

L'Observateur de l'action climatique 2022 : Aider les pays à progresser vers le zéro net

1. Dans quelle mesure les pays sont-ils en voie d’atteindre les objectifs climatiques nationaux et mondiaux ?

L’Accord de Paris fixe l’objectif de limiter le réchauffement planétaire moyen à 2 °C, tout en reconnaissant la nécessité de contenir la hausse des températures à 1.5 °C. À l’échelle mondiale, un autre objectif consiste à parvenir à un « équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle » (CCNUCC, 2016[3])1. De cette manière, la neutralité en gaz à effet de serre (GES), ou « neutralité carbone », pourrait être atteinte à l’échelle mondiale à l’horizon 2050.

L’Accord de Paris repose sur une approche ascendante non contraignante dans le cadre de laquelle les pays prennent des engagements sous la forme de contributions déterminées au niveau national (CDN). Dans le cadre des CDN, les politiques climatiques nationales prennent la forme d’engagements en faveur d’une réduction progressive des émissions de GES, d’une amélioration des capacités d’adaptation au changement climatique et d’une gestion des pertes et préjudices imputables aux événements météorologiques extrêmes. En outre, de nombreux pays ont pris des engagements supplémentaires consistant notamment à aller vers la neutralité GES d’ici 2050 au plus tard.

L’Accord de Paris est pour beaucoup dans la révision à la hausse du niveau d’ambition affiché en matière d'atténuation du changement climatique. La mise en œuvre de ces engagements a permis de revoir à la baisse le niveau des émissions mondiales de GES par rapport aux projections précédentes. De nouvelles estimations les intégrant indiquent qu’elles atteindront un pic avant 2030 (CCNUCC, 2022[1]). Le Pacte de Glasgow pour le climat conclu lors de la COP 26 a par ailleurs largement contribué à ce que les pays renforcent leur capacités de mise en œuvre en finalisant les règles du manuel d’application de l’Accord de Paris sur les mécanismes fondés et non fondés sur les marchés et en détaillant des exigences en faveur de la publication de données transparentes sur les actions climatiques.

Les pays sont par ailleurs convenus, pour la première fois, d’arrêter progressivement de produire de l’électricité à partir de charbon sans dispositif d’atténuation et de mettre un terme aux subventions inefficaces en faveur des combustibles fossiles2. Au moins 23 pays ont pris de nouvelles dispositions pour abandonner progressivement l’électricité produite à partir du charbon (dont 5 font partie des 20 premiers pays consommateurs d’électricité par charbon), tandis que 25 pays et institutions financières publiques se sont engagés à supprimer d’ici fin 2022 les aides publiques internationales accordées au secteur de l’énergie utilisant des combustibles fossiles sans dispositif d’atténuation (CCNUCC, 2021[4]).

Ces efforts ne sont toutefois pas suffisants et les estimations montrent que les cibles actuelles ne permettront pas d’atteindre les objectifs définis dans l’Accord de Paris (CCNUCC, 2022[1]). Pour répondre à l’urgence climatique, les pays devront donc relever considérablement le niveau de leurs ambitions et veiller à atteindre ces objectifs au travers d’une action pour le climat efficace.

Cibles d'émission de GES

La définition et l’opérationnalisation de cibles d’émissions de GES sont au cœur d’une action pour le climat efficace. Bien que les objectifs climatiques doivent être réalisés à l’échelle mondiale, les cibles définies dans le cadre de l’Accord de Paris et les mesures prises pour les atteindre relèvent de l’initiative des autorités nationales.

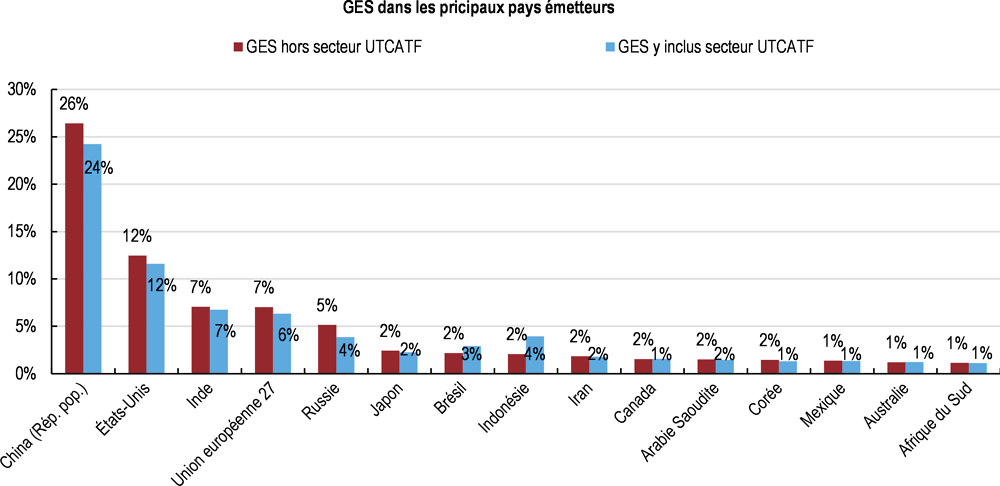

L’Accord de Paris couvre actuellement 196 pays qui, ensemble, produisent plus de 94 % des émissions mondiales. En 2019, les émissions mondiales de GES provenaient pour un tiers des pays de l’OCDE, et 70 % des pays du Groupe des vingt (G20). Les pays du Programme international pour l’action face au changement climatique (IPAC) (qui englobe, outre les pays de l’OCDE et du G20, les pays en voie d’adhésion à l’OCDE) ont généré quant à eux environ 74 % des émissions mondiales de GES en 2019.

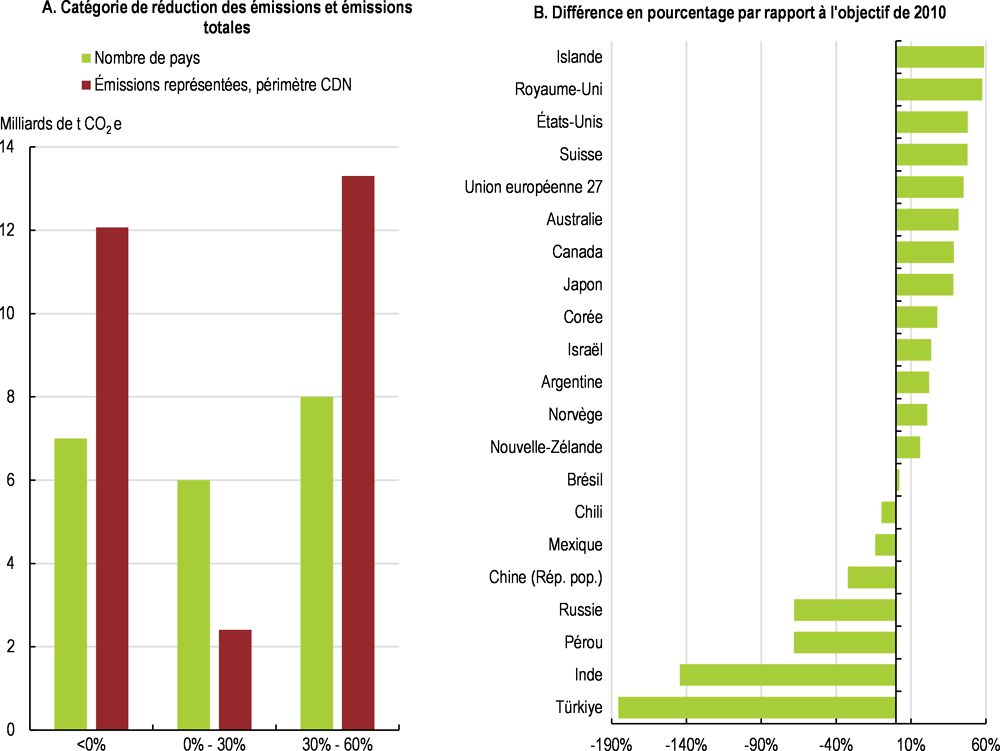

Les 51 pays de l’IPAC ont pour objectif inconditionnel de réduire leurs émissions de GES d’environ 6 000 MtCO2e, secteur UTCATF inclus, d’ici 2030, soit une baisse cumulée d’environ 16 % de leurs émissions nettes par rapport à2019. Cela représente une baisse totale des émissions mondiales de GES d’environ 12 %3. Cependant, les niveaux d’ambition varient considérablement selon les pays. En effet, plus d’un cinquième des pays de l’IPAC ne se sont pas engagés à faire reculer leurs émissions en-deçà de leurs niveaux de 2010. Le graphique 1 compare les ambitions de chaque pays (en termes de pourcentage de réduction des émissions de GES) ainsi que la baisse prévue des émissions de GES à l’échelle mondiale.

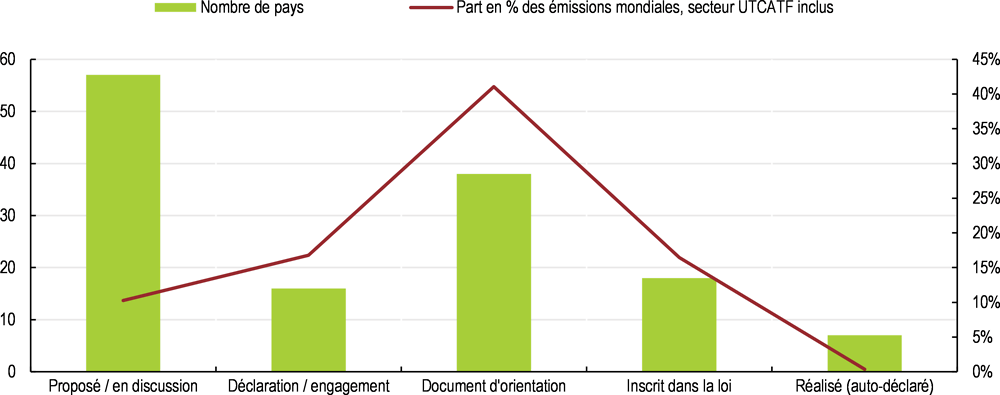

De plus en plus de pays, d’autorités infranationales et d’entreprises se sont engagés à aller vers la neutralité GES. Au 1er septembre 2022, 136 pays et l’Union européenne (UE) avaient par ailleurs adopté ou proposé des objectifs allant dans la même direction (voir graphique 2). Ces objectifs couvrent autour de 83 % des émissions mondiales de carbone.

Néanmoins, même s’ils se concrétisent, les objectifs actuels et les engagements annoncés ne permettront pas d’atteindre le niveau de réduction des émissions de GES nécessaire à la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris. Compte tenu des CDN actuelles, les émissions mondiales devraient toujours progresser de 13.6 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2010. En 2030, le niveau d’émissions de GES devrait être supérieur de 2.4% aux niveaux de 2019. Les émissions de CO2 devront avoir reculé d’environ 45 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2010 et être ramenées à zéro à l’horizon 2070 pour que l’objectif de 1.5 °C défini dans l’Accord de Paris soit atteint avant la fin du siècle (CCNUCC, 2022[1]).

Émissions de GES

Les pouvoirs publics doivent redoubler d’efforts pour réaliser les objectifs climatiques fixés pour 2030. Les émissions nettes des pays de l’OCDE ont atteint un pic en 2007 et enregistrent une baisse progressive depuis ces douze dernières années. Cette diminution de 11 % s’explique en partie par le ralentissement de l’activité économique qui a suivi la crise de 2008 mais aussi par le renforcement des politiques climatiques et l’évolution du bouquet énergétique.

Note : Dans la partie A, le nombre de pays correspond au nombre total de pays répartis dans différentes catégories de réduction des émissions de 2010 à 2030. Les émissions totales désignent le cumul des émissions des pays d’une catégorie, ces dernières étant recalculées pour entrer dans le périmètre des CDN (pour de plus amples informations, voir OCDE (à paraître[5])).

Source : OCDE, calculs de l’IPAC, OCDE (à paraître[5]) et (OCDE, 2022[6]).

Note : les objectifs de neutralité carbone, de neutralité climatique, de neutralité carbone et d’économie à zéro carbone sont tous considérés comme des engagements à aller vers la neutralité GES. L’UE vise à atteindre la neutralité carbone de façon globale sur son territoire d’ici à 2050, sans toutefois prendre d’engagement pays par pays. Afin qu’elles ne soient pas comptabilisées deux fois, les émissions de chaque pays de l’UE engagés sur la voie de la neutralité GES ne sont pas prises en compte, mais figurent dans les émissions totales de l’UE représentées dans la barre intitulée « inscrit dans la loi ».

Source : (Energy and Climate Intelligence Unit, 2022[7]) (Climate Watch, 2022[8])

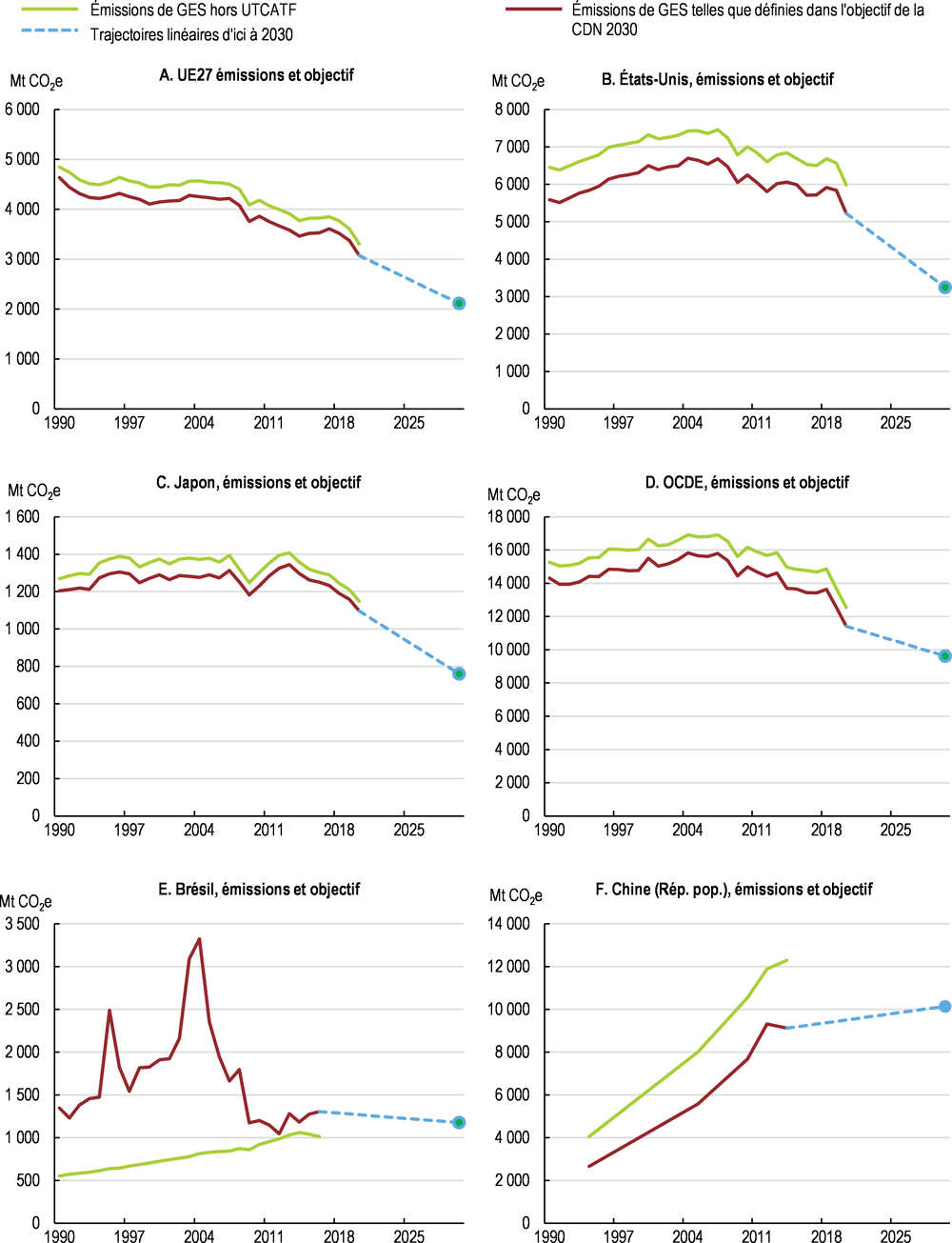

Dans les grands pays émetteurs de la zone OCDE, comme les États-Unis, l’UE (voir encadré 1) et le Japon les émissions brutes ont enregistré un net recul entre 2010 et 2019, de l’ordre de 7 %, 14 % et 5 %, respectivement (voir graphique 3)4. Cependant, ces pays ont encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre leurs objectifs, leurs émissions devant pour cela afficher une baisse supplémentaire de 44 % (États-Unis), 38 % (UE) et 34 % (Japon) entre 2019 et 2030. Ils ont donc adopté des mesures importantes pour y parvenir. Par exemple, l’UE s’est dotée du paquet de propositions « Ajustement à l’objectif 55 » (Fit for 55), les États-Unis ont adopté une loi sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act) et le Japon a élaboré une feuille de route pour aller au-delà d'une économie à zéro carbone ainsi que la loi sur la promotion des mesures de lutte contre le réchauffement planétaire.

À l’inverse, dans de nombreux pays émergents tels que le Brésil, la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »), l’Indonésie et l’Inde, les émissions continuent d’augmenter et n’ont pas encore atteint leur pic estimé (graphique 4). Ces pays devront faire baisser leur niveaux d’émissions dans les 10 à 30 prochaines années pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. (OCDE, à paraître[5])

Note : les pourcentages figurant au-dessus des barres du graphique correspondent à la part des émissions mondiales estimées (en %) de chaque pays, en 2019.

Source : Climate Watch (2022[9]).

Les 27 États membres de l’UE disposent d’une CDN commune. Environ 40 % des émissions nettes imputables, pour l’essentiel, aux secteurs à forte consommation d’énergie entrent dans le champ d’application du système européen d’échange de quotas d’émission (SEQE-UE) ; d’autres émissions issues de secteurs concernés par le règlement sur la répartition de l’effort (RRE) font l’objet de cibles propres à chacun des pays de l’UE. Cependant, les pays ont également déclaré des objectifs individuels qui peuvent être plus ambitieux que l’engagement pris à l’échelle de l’UE d’atteindre la neutralité GES à l’horizon 2050.

Au travers de la CDN initialement présentée le 6 mars 2015, l’UE s’engageait à réduire d’au moins 40 % ses émissions intérieures de GES à l’horizon 2030 par rapport au niveau de 1990. Par la suite, le 11 décembre 2020, le Conseil européen est convenu de renforcer l’objectif contraignant consistant en une réduction nette des émissions intérieures d’au moins 55 % d’ici 2030 par rapport à 1990. Cela représente une baisse nette des émissions de 46 % à compter de 2010 et de 32 % à compter de 2020. Le 17 décembre 2020, l’UE et ses États membres, désormais au nombre de 27, ont présenté à la CCNUCC une version actualisée de leur CDN intégrant ce nouvel objectif. En juillet 2021, la Commission européenne a adopté une série de propositions visant à réviser tous les instruments d’action utiles dans ce domaine, qui doivent encore être approuvés afin d’atteindre l’objectif renforcé.

Note : Les valeurs relatives aux 27 États membres de l’UE et à l’OCDE sont agrégées pour chaque année. Les émissions de GES telles que définies dans l’objectif de la CDN 2030 ont été recalculées pour pouvoir rentrer dans le périmètre de la CDN de chaque pays. En effet, il est impossible de comparer directement les émissions ajustées, les trajectoires linéaires et les objectifs lorsque la portée des CDN varie. Pour plus d’informations, voir OCDE (à paraître[5]).

Source : Tableau de bord de l’action climatique de l’IPAC, OCDE (2022[10]) et OCDE (à paraître[5]).

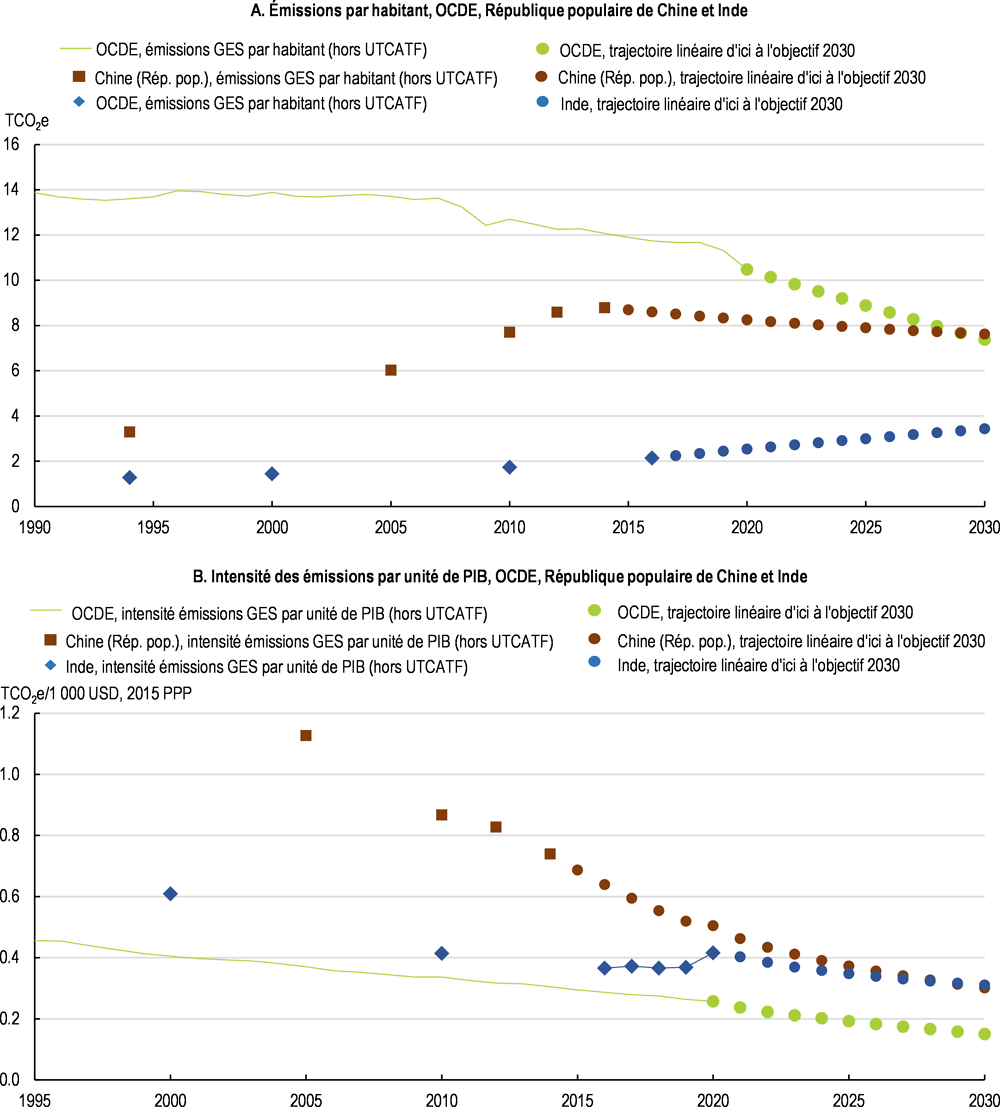

Intensités d’émissions de GES par habitant et par unité de PIB

La comparaison des émissions totales ne tient pas compte de la contribution relative des pays, qui dépend de la taille de leur économie ou de leur population. L’intensité d’émissions de GES par habitant et par unité de PIB est un indicateur de la contribution relative des pays aux émissions. En termes de volume par habitant, les pays de l’OCDE émettent bien plus de CO2 que la plupart des autres régions du monde : leurs émissions ont en effet atteint une moyenne de 8.3 tonnes de COe2 par habitant en 2019, contre 4.4 tonnes dans le reste du monde (OCDE, 2022[11]). Certains grands pays, tels que la Chine et l’Inde, émettent bien moins de CO2 par habitant que les pays développés, ce qui s’explique par des schémas de consommation et des niveaux de revenus différents.

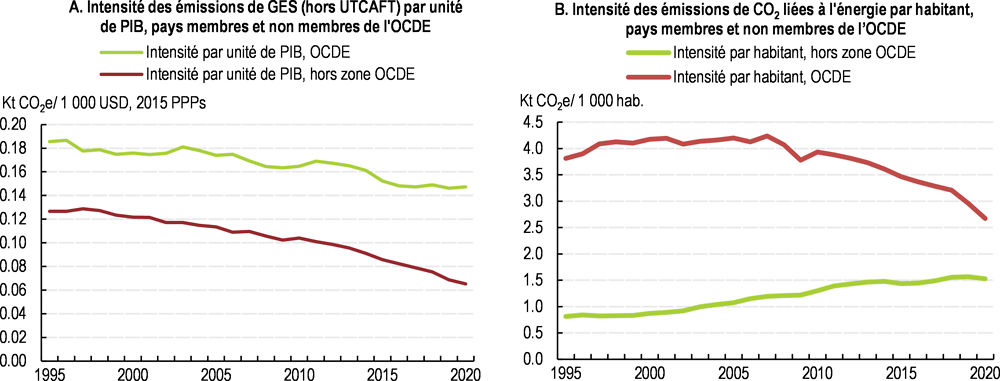

Depuis 2007, les intensités d’émission par habitant sont néanmoins en baisse dans la plupart des pays de l’OCDE, traduisant une dissociation globale des émissions de la croissance économique (graphique 5). Le constat n’est cependant pas le même dans la plupart des économies émergentes. L’intensité des émissions de GES par unité de PIB renseigne sur la teneur en carbone d’une économie. Les pays de l’OCDE enregistrent une baisse dans ce domaine. L’intensité d’émissions pour mille unités de PIB recule de façon régulière, passant d’une estimation de 0.33 tCOe2 pour mille unités de PIB en 2010 à 0.25 en 2020. Les coefficients d’intensité d’émission sont en recul dans la majeure partie des économies émergentes.

Les pays doivent transformer leurs systèmes énergétiques et productifs pour agir sur les facteurs clés des émissions à long terme. Pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, les économies émergentes devront emprunter une trajectoire de développement différente de celle des pays développés.

Source : Tableau de bord de l’action climatique de l’IPAC, OCDE (OCDE, 2022[10]) et OCDE (à paraître[5]).

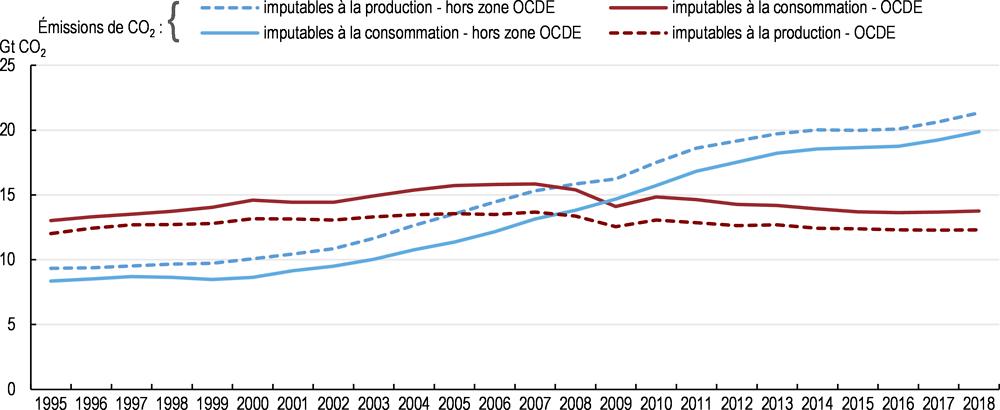

Émissions imputables à la consommation et à la production

La plupart des pays de l’OCDE externalisent la production des biens à forte intensité de carbone vers d’autres pays, or la demande d'importation qui en découle conduit à une augmentation des émissions mondiales de GES. Ce phénomène peut s’apparenter à une délocalisation des émissions de carbone et compromettre les effets des politiques environnementales et climatiques, si ces autres pays disposent de technologies moins sobres en carbone et de normes environnementales moins strictes. Cette situation donne lieu à des pressions de plus en plus forte en faveur de la mise en œuvre d’ajustements carbone aux frontières.

Les objectifs et les mesures de réduction des émissions de GES de chaque pays sont au cœur de l’Accord de Paris. Cela dit, cet accord ambitionne de faire reculer les émissions à l’échelle mondiale. Ainsi, les pays peuvent remplir leurs objectifs tout en faisant l’acquisition de produits et de services à forte intensité de carbone auprès d’autres pays. Les efforts consentis par les pays développés pour faire baisser les émissions mondiales pourraient obtenir davantage de résultats si les émissions étaient considérées du point de vue de la demande finale.

Dans les pays de l’OCDE, l’empreinte carbone, qui correspond à la totalité du CO2 émis partout dans le monde pour répondre à la demande finale intérieure dans un pays ou une région donnés, est généralement supérieure aux émissions imputables à la production intérieure.

Le graphique 6 présente des données relatives aux émissions de GES liées à la consommation et à la production dans des pays membres et non membres de l’OCDE. Ces données font apparaître que les émissions totales de CO2 sont en hausse dans les pays non membres et qu’elles ont même atteint un niveau supérieur à celui relevé pour les pays de l’OCDE en 2007, sous l'impulsion de l’accroissement des émissions constaté en Chine. Par ailleurs, les émissions de CO2 des pays de l’OCDE ont atteint un pic en 2006 et demeurent plutôt constantes depuis cette date. Dans la zone OCDE, les émissions imputables à la consommation sont cependant supérieures à celles découlant de la production, comme le montre le graphique 6 : cette différence s’explique par les importations de produits à forte intensité de carbone provenant de pays non membres de l’OCDE.

Source : Les données relatives aux émissions imputables à la consommation et à la production proviennent de (Yamano et Guilhoto, 2020[12])

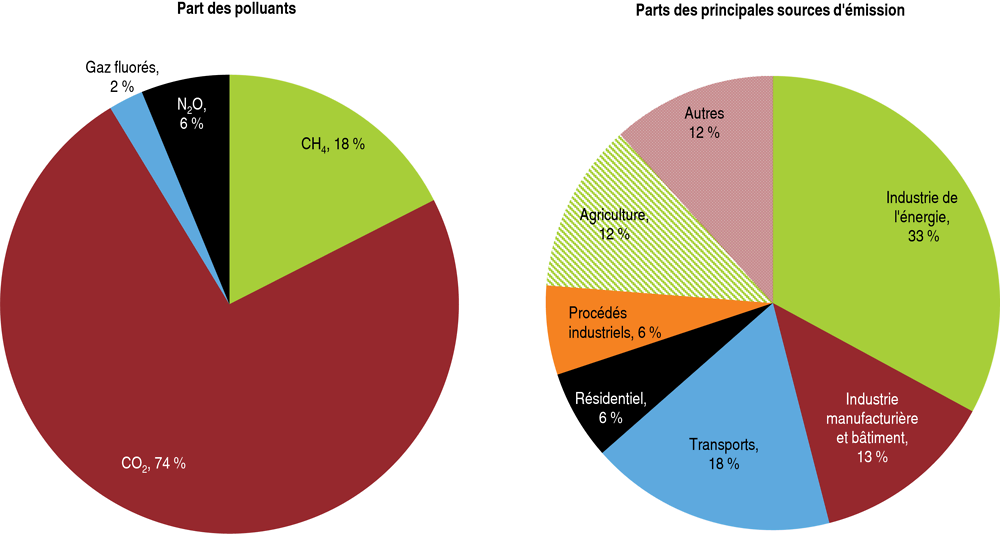

Facteurs immédiats des émissions de GES

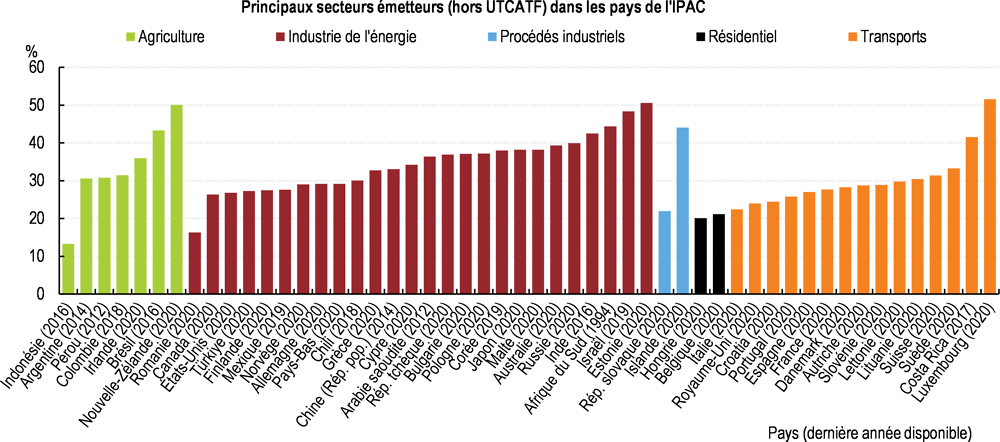

Pour réduire ses émissions de GES, chaque pays devra déterminer quels en sont les facteurs déterminants. Par exemple, la part des émissions imputables à la production d’électricité est bien plus élevée en Inde ou en Afrique du Sud qu’en France, en Suisse ou en Irlande, car la production d’électricité de ces pays repose sur l’utilisation de combustibles fossiles. Quand bien même les émissions de GES induites par les activités humaines, en particulier la consommation de combustibles fossiles et le changement d’affectation des terres, sont la cause immédiate du changement climatique, les pays devront s’attaquer aux principaux facteurs d’émissions de GES pour atteindre leur objectifs climatiques déclarés.

Le dioxyde de carbone (CO2), qui constitue le principal GES, résulte essentiellement de l’utilisation de combustibles fossiles et de la combustion de biomasse pour la production d’électricité et de chaleur, les transports, les industries manufacturières et la construction (voir graphique 7). D’autres GES, tels que le méthane (CH4), l’hémioxyde d’azote (N2O) et les hydrocarbures halogénés, participent également au changement climatique. À l’heure actuelle, les émissions anthropiques de méthane sont la deuxième cause du changement climatique et représentent approximativement 18 % des émissions totales. Ces émissions proviennent essentiellement des activités agricoles et minières. Le N2O résulte quant à lui principalement des activités agricoles et de la combustion d'énergie fossile (GIEC, 2021[13]).

La partie A du graphique 7 présente les principales catégories d’émissions par gaz et source à l’échelle mondiale. Avec une part estimée à 74 % des émissions de GES totales, le CO2 est le gaz le plus émis, suivi du CH4, du N2O et des gaz fluorés. Les secteurs de l’énergie, des transports, des industries manufacturières et de l’agriculture constituent les principales sources d’émission mondiales, avec 76 % de l’ensemble des émissions de GES (graphique 7, partie B)

Source : pourcentages calculés à l’aide des données de la plateforme Climate Watch (2022[9]).

Cependant, certains facteurs peuvent varier considérablement selon les pays en fonction des sources d’énergie, des conditions météorologiques, de l’utilisation des terres et des principaux secteurs économiques.

Les autres sources importantes d’émissions de GES incluent les activités manufacturières, les transports et le secteur résidentiel. Par ailleurs l’agriculture et l’élevage sont d’importantes sources d’émissions d’origine non énergétique, en particulier dans des pays tels que l’Irlande, le Brésil et la Nouvelle-Zélande. Les émissions du secteur manufacturier imputables à la production de ciment, d’acier et de plastique, notamment, sont une grande source de préoccupation dans les pays spécialisés dans ces secteurs (OCDE, (à paraître)[14]). Le graphique 8 présente les principaux secteurs producteurs d’émissions dans les pays étudiés.

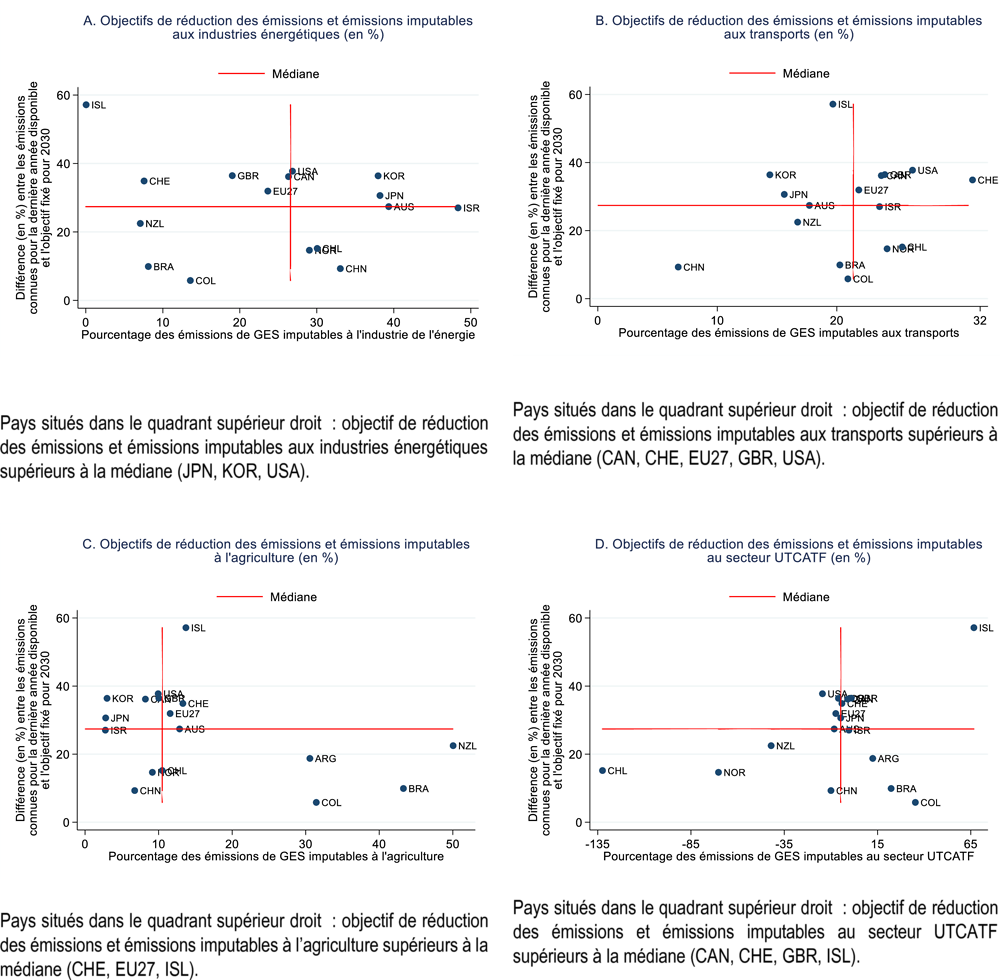

Source : OCDE (2022[6]).

Bien que le secteur de l’énergie soit le premier facteur à prendre en compte pour la réduction des émissions de GES, il pourra être nécessaire de fixer des priorités et définir des stratégies différentes dans certains pays. Le graphique 9 compare les objectifs de réduction des émissions (axe des abscisses) et les émissions de certains secteurs (axe des ordonnées). Comme le montrent les quatre diagrammes, les pays doivent concentrer leurs efforts sur des secteurs différents pour atteindre leurs objectifs déclarés. Sur chacun d’entre eux, le quadrant supérieur droit met en avant les pays dotés d’un objectif de réduction des émissions et d’une source d’émissions plus importants que la médiane, ce qui permet de déterminer quels sont les secteurs présentant le potentiel de réduction des émissions le plus intéressant. Plus de la moitié des pays de l’IPAC disposent d’au moins un secteur dont la part des émissions de GES est supérieure à la médiane. Ces pays devront aller vers une réduction des émissions supérieure à la moyenne dans au moins un secteur. Pour réaliser leurs objectifs climatiques, ils ne devront pas d’attacher à diminuer leurs émissions de manière égale dans chacun des secteurs, ce qui explique que les priorités et, partant, les mesures retenues, pourront varier d’un pays à l’autre. Comme indiqué plus en détail dans le chapitre 3, il existe des tendances générales et des facteurs communs, mais aucune mesure universelle.

Note : les valeurs relatives à l’UE-27 sont agrégées pour chaque année. L’axe des abscisses montre la différence (en %) entre les émissions connues pour la dernière année disponible et l’objectif fixé pour 2030. Les objectifs correspondent aux objectifs d’émission à atteindre d’ici à 2030 pour chaque pays, tels que définis dans les CDN. Pour de plus amples informations sur les objectifs, voir OCDE (à paraître[5]).

Source : OCDE (2022[6]) et OCDE (à paraître[5]).

Facteurs structurels des émissions de GES

La gestion du changement climatique à long terme suppose de modifier en profondeur les modes de consommation et de production non durables. La décennie à venir sera déterminante, plus particulièrement du point de vue des investissements à réaliser pour relancer l’économie à la suite de la crise du COVID-19.

Les facteurs du changement climatique sont liés à diverses activités ayant des retombées bénéfiques pour la société et l’économie. Ces activités économiques fournissent des biens et services aux consommateurs. Ainsi, l’augmentation de la production et de la demande de biens et services, les transports et la croissance démographique sont, en définitive, les facteurs indirects et principaux à l’origine du changement climatique. Ce phénomène est associé à la fois à l’intensité énergétique et à l’utilisation des matières.

La réalisation des objectifs à long terme de l’Accord de Paris en matière d’émissions de GES supposera de découpler les émissions de GES de la croissance économique et de la consommation. Pour cela, il faudra réduire davantage l’intensité énergétique ainsi que la consommation de matières.

Toutefois, les émissions de carbone par habitant imputables au secteur de l’énergie progressent dans les pays non membres de l’OCDE (graphique 10). En Chine, notamment, les émissions de carbone se sont envolées et constituent le principale raison de cette augmentation (voir graphique 10, partie B). En effet, à partir de 2017, les émissions totales de CO2 de la Chine ont dépassé celles des pays de l’OCDE. Dans d’autres économies émergentes, comme l’Inde, on observe également une hausse des émissions de CO2, bien que leur total reste bien inférieur aux chiffres relevés en Chine. La diminution de l’intensité GES est principalement liée au découplage.

Note : Les données relatives au PIB utilisées pour concevoir ce graphique proviennent de (OCDE, 2022[15]), tandis que les émissions relatives au émissions de CO2 sont issues de (AIE, 2022[16]).

Source : (AIE, 2022[16])

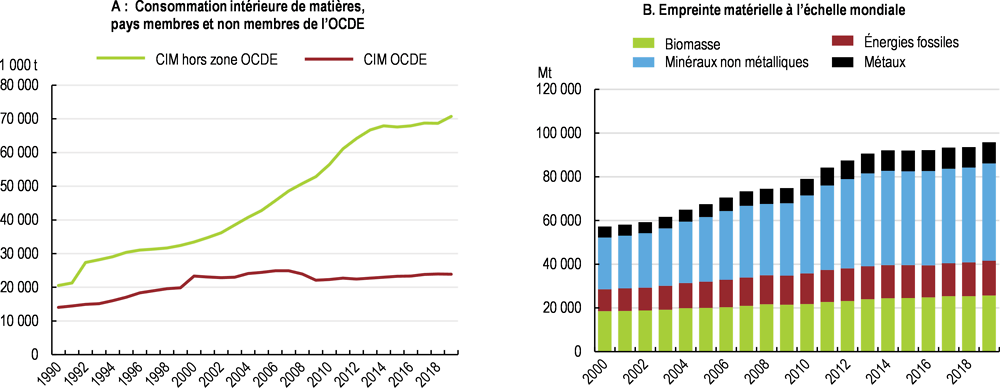

L’extraction et le traitement des matières premières constituent un autre facteur lié à des impacts environnementaux potentiellement importants, en ce qu’ils représentent à peu près la moitié des émissions mondiales de GES (Agence européenne pour l’environnement, 2021[17]). Or, l’extraction mondiale de matières premières a plus que doublé entre 1990 et 2017. Cela s’explique par la croissance économique et démographique, mais aussi, avant tout, par un modèle économique linéaire dans le cadre duquel les matières sont extraites, traitées, consommées et éliminées au terme d'un cycle d’utilisation unique. Parallèlement, la demande de matières s’est déplacée de la biomasse et des matières pouvant être exploitées durablement vers des matières non renouvelables et disponibles en quantité limitée. Ce phénomène s’est traduit par une augmentation de l’extraction de ressources primaires, qui créé de nouveaux flux de déchets tout en renforçant les émissions et les conséquences préjudiciables pour l’environnement (PNUE, 2017[18]).

Cette progression devrait perdurer à l’échelle planétaire et doubler à nouveau d’ici à 2060 par rapport aux niveaux de 2017, avec des conséquences encore plus importantes pour l’environnement (OCDE, 2019[19]) (IRP, 2019[20]). De plus, les infrastructures vont pratiquement doubler dans les 15 à 20 prochaines années, ce qui sera probablement aussi le cas de l’économie mondiale à horizon de 20 à 25 ans (PwC, 2017[21]) ; au cours des 30 prochaines années la population urbaine mondiale passera de 55 % en 2018 à 68 % en 2050 (Nations Unies, 2019[22]).

À en croire ces projections, la demande mondiale de matières essentielles va considérablement augmenter d’ici à 2050. De plus, si la tendance actuelle se confirme, l’urbanisation devrait faire gonfler la consommation de matières dans les villes, passant de 40 milliards de tonnes en 2010 à environ 90 milliards à l’horizon 2050 (PNUE, 2018[23]). Par conséquent, la demande mondiale de matières industrielles, telles que l’acier, le ciment, l’aluminium et le plastique devraient progresser d’un facteur deux à quatre, tandis que la demande alimentaire mondiale devrait augmenter de 42 %. Cette évolution aura des répercussions majeures sur l’extraction de ressources naturelles, les impacts environnementaux et le changement climatique. (Material Economics, 2018[24])

Les émissions de GES imputables à la production sont liées à cette tendance d’utilisation des matières. En effet, plus des deux tiers des émissions de GES proviennent des matériaux nécessaires à l’acheminement des produits et services sur le lieu de consommation, le tiers restant étant lié à des processus énergétiques tels que le transport de personnes, le confort thermique et l’éclairage (PNUD, 2017[25] ; Circle Economy, 2021[26]). De plus, compte tenu du lien étroit entre les matériaux et d’autres ressources naturelles, comme les terres, l’eau et la biodiversité, une hausse de la consommation accentuera probablement le pression exercée sur l’ensemble des écosystèmes (OCDE, 2017[27]).

Si les pays en développement suivent le même chemin que l’Europe en termes d’intensité d’utilisation des matières (voir graphique 11), les conséquences seront désastreuses pour l’environnement. Par exemple, le stock d’acier dans les pays industrialisés est habituellement compris entre 12 et 14 tonnes par habitant, contre seulement 2 tonnes en dehors de la zone OCDE. De telles différences s’observent avec d’autres matières (PNUE, 2017[18]).

Source : Les données relatives à la consommation intérieure de matières et à l’empreinte matières utilisées proviennent de (OCDE, 2022[28]).

L’augmentation de la demande de matières premières critiques nécessaires à la mise en œuvre des politiques de décarbonation, qui reposent notamment sur la production de véhicules électriques, de panneaux solaires et d’autres produits et matériaux, pourrait aggraver encore un peu plus la situation (voir chapitre 3). De ce fait, les choix opérés aujourd’hui en termes d'infrastructures et de capital peuvent verrouiller la trajectoire de développement du XXIe siècle sur un profil d’émissions élevées ou, au contraire, placer l’économie mondiale sur la voie d’une croissance bas carbone pouvant être à la fois durable, inclusive et axée sur une transition juste. Si le XXIe siècle conserve les même modèles en termes de croissance économique, de consommation de matières, de déchets, de systèmes de transport et de villes qu’au XXe siècle, alors les espoirs de réaliser les objectifs de l’Accord de Paris seront nuls. Les décisions prises aujourd’hui détermineront le monde dans lequel nous vivrons à la fin du siècle (Stern, 2021[29]).

Notes

Au total, 196 Parties contractantes à la CCNUCC sur 197 sont Parties à l’Accord de Paris.

En tout, 190 pays membres sont convenus d’abandonner progressivement l’électricité produite à l’aide de charbon et d’arrêter de soutenir les nouvelles centrales électriques à charbon.

Les pourcentages de réduction sont estimés à l’aide de la méthode décrite dans OCDE (2022, GETT paper) et des données de la plateforme Climate Watch (2022[9]).

Évolution de 2010 à 2019 estimée pour les émissions de GES, hors secteur UTCATF, à l’aide des données de la plateforme Climate Watch (2022[9]).