Programme international pour l'action sur le climat

L'Observateur de l'action climatique 2022 : Aider les pays à progresser vers le zéro net

Guide de lecture

Le présent ouvrage est la deuxième édition de l’Observateur de l’action climatique. Préparée par l'équipe du Programme international pour l'action sur le climat (IPAC), cette publication annuelle de l'OCDE fournit des éclairages essentiels sur l'action climatique mondiale, étayés par le Tableau de bord d’indicateurs liés au climat de l’IPAC (www.oecd.org/ipac) ainsi que divers autres travaux et jeux de données de l'OCDE1.

Le Programme vise à aider les pays à prendre des décisions mieux informées et permet une mesure plus précise des progrès accomplis par les parties prenantes. Aux côtés des autres réalisations de l'IPAC, et notamment de son Tableau de bord, l'Observateur de l’action climatique complète et soutient les cadres de suivi de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de l'Accord de Paris en examinant les principales tendances et évolutions et en évaluant les avancées des politiques climatiques mises en place dans les pays.

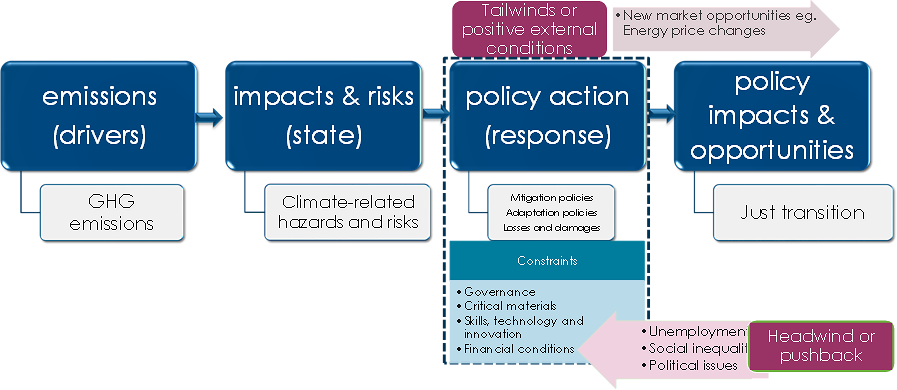

L’Observateur – comme plus généralement l'IPAC – a pour finalité spécifique une évaluation et un suivi appropriés de l'action climatique. À cette fin, l'IPAC a développé une approche analytique qui structure ce rapport. L'approche analytique poursuivie est basée sur une conceptualisation élargie du modèle d'indicateurs environnementaux Pression-État-Réponse (PER) de l'OCDE/du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) (voir l’Encadré 1) et s’appuie sur des critères étendus pour apprécier les choix de politiques des pays, en intégrant des aspects tels que leurs contraintes ou obstacles, les impacts sociaux et économiques potentiels, et l'environnement externe du pays.

Les contraintes ou obstacles à l’action des États peuvent être divisés en quatre grands groupes :

- 1.

Gouvernance : aux fins d’une mise en œuvre efficace et efficiente des politiques de décarbonation, la mise en place de structures de gouvernance nouvelles ou supplémentaires pourra être à envisager.

- 2.

Matériaux critiques : les politiques de décarbonation ne pourront pas faire sans le recours à un certain nombre de matériaux critiques, tels que le cuivre et le lithium, entre autres.

- 3.

Compétences, technologies et innovation : l’action contre le changement climatique sous‑entend l’acquisition d’un ensemble de nouvelles compétences, tant au plan individuel qu'institutionnel, ainsi que le déploiement de nouvelles technologies.

- 4.

Financement : les réponses politiques élaborées peuvent nécessiter un financement important.

Enfin, l’action publique en matière de climat ne s’exprime pas en « terrain vierge ». Des conditions externes positives, ou « vents favorables » peuvent exister, à même de venir soutenir les mesures ; de même, à l’inverse, que des freins à l’action, ou « vents contraires », associés à des conditions externes négatives générant des circonstances défavorables à la mise en œuvre des politiques. La guerre d’agression injustifiée que mène la Russie en Ukraine, par exemple, et qui impacte l'approvisionnement en gaz de l'Europe, agit comme un vent contraire évident à l’action climatique, mais d'autres peuvent aussi exister. Les conditions économiques générales, notamment, telles que le niveau du chômage, le ratio dette/PIB et/ou un certain nombre inégalités sociales, peuvent avoir leur mot à dire dans l’appréciation des choix de mesures (Graphique 1).

L'approche conceptuelle plus large de l’Observateur de l’action climatique permet une analyse plus complète des défis et des opportunités de l’action climatique, à même d’orienter utilement les décideurs dans leurs choix de politiques et leur mise en œuvre. Ce regard pluridisciplinaire est la principale contribution de l'OCDE au débat sur les politiques de lutte contre le changement climatique, laquelle tire profit de la large expérience de l’Organisation en matière d'analyse des politiques publiques et d’identification des meilleures pratiques.

Dans l’avenir, l'IPAC s’efforcera de développer une série d'indicateurs associés à cette perspective analytique plus large pour aider les pays à prendre des décisions éclairées face à l'urgence climatique dans le contexte de leurs approches stratégiques, de leurs paysages institutionnels et de leurs réalités économiques et sociales.

Le modèle Pression-État-Réponse est un cadre conceptuel d'analyse d'impact destiné à faciliter la fourniture d'informations pertinentes pour l'évaluation et l'analyse du management environnemental. Le modèle, développé par l'OCDE et adopté par diverses autres organisations internationales, est basé sur le lien entre les pressions environnementales et les mesures prises en réponse.

Le modèle PER a été conçu sur la base de la séquence logique de la réponse apportée à l'état de l'environnement dû aux pressions environnementales et aux facteurs humains. Ce modèle met en évidence le fait que l'état de l'environnement et les pressions directes qu'il subit dépendent en définitive des déterminants associés aux activités économiques et sociales, tels que les transports, l'industrie, la démographie et les modes de consommation, notamment.

Pressions sur l'environnement : l'émission et la concentration des gaz à effet de serre sont la principale incidence ou pression directe qui génère le changement climatique.

Les déterminants du changement climatique : les facteurs des pressions environnementales sont déterminés par les modèles de production et de consommation. L'augmentation de la production et de la demande de biens et de services, les transports et la croissance démographique sont les facteurs qui génèrent les pressions à l'origine du changement climatique.

État de l'environnement : la santé de l'environnement est nommée « état ». S’agissant du changement climatique, cet état est généralement décrit au moyen de variables climatiques essentielles, telles que le niveau de concentration des différents gaz à effet de serre, et de variables connexes. Cependant, de manière plus générale, lorsque l’on parle d’« état », la façon dont les changements environnementaux ont un impact spécifique sur les êtres humains (par exemple, dans l'augmentation des aléas climatiques et des expositions) présente un intérêt particulier.

Réponse de l’action publique : la réponse désigne les mesures directes et indirectes prises pour faire face au changement climatique et à ses incidences. Ces politiques peuvent être axées sur les déterminants ou les pressions ou sur l'état et les impacts. Plus précisément, dans l’action contre le changement climatique, la réponse prend la forme de mesures d'atténuation et d’adaptation.

Source : Les auteurs, d’après le cadre PER.

Note

Les pays couverts par l'IPAC sont les suivants : tous les pays de l'OCDE (Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Colombie, Corée, Costa Rica, Danemark, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, Slovénie, République tchèque, Espagne, Suède, Suisse, Türkiye, Royaume-Uni, États-Unis), plusieurs économies partenaires (Afrique du Sud, Brésil, République populaire de Chine, Inde, Indonésie), six membres potentiels (Argentine, Brésil, Bulgarie, Croatie, Pérou, Roumanie), et les autres pays du G20 non membres de l’OCDE (Arabie saoudite, Fédération de Russie) ainsi que Malte.