Le chapitre 5 s’appuie sur une base de données désagrégées d’événements violents pour montrer que la violence politique survient plus souvent près des frontières en Afrique du Nord et de l’Ouest. Au niveau régional, le nombre d’événements violents et de victimes diminue progressivement à mesure que l’on s’éloigne des frontières. Cette observation est d’autant plus prononcée que les distances sont faibles, avec 10 % des événements et des décès survenant à moins de 10 kilomètres d’une frontière. Si la relation entre violences et distance aux frontières ne dépend pas du type d’événement (combats, violences à l’encontre des civils), elle évolue temporellement en fonction de l’intensification ou de la diminution des épisodes de conflits. La violence frontalière a particulièrement augmenté au cours de la dernière décennie : 23 % des événements violents ont eu lieu à moins de 20 kilomètres d’une frontière en 2021, contre moins de 10 % en 2011. Ce chapitre met en lumière le lien entre les leviers de la violence politique dans les régions frontalières et le contexte social et politique propre à chaque région. La concentration des violences dans les régions frontalières s’explique par les stratégies locales des organisations extrémistes – pour préparer des offensives et mobiliser la population civile –, ainsi que par les campagnes extraterritoriales menées contre elles par certains États.

Frontières et conflits en Afrique du Nord et de l’Ouest

5. Pourquoi les régions frontalières sont plus violentes en Afrique du Nord et de l’Ouest

Abstract

Messages clés

Les régions frontalières sont plus violentes que les autres, et la violence politique diminue avec la distance aux frontières en Afrique du Nord et de l’Ouest.

Les violences frontalières ont fortement augmenté depuis le début des années 2010. Près d’un quart des événements violents se sont produits à moins de 20 km d’une frontière en 2021, soit deux fois plus qu’en 2011.

Des facteurs locaux expliquent pourquoi seules certaines de ces zones frontalières, telles que la région du lac Tchad ou le Liptako-Gourma, sont devenues des foyers de violence.

La violence aux frontières n’est pas uniquement le fait de la défaillance de l’État, de sa politique, ou encore des stratégies d’organisations extrémistes violentes, mais plutôt de leurs interactions.

Les pays d’Afrique du Nord et de l’Ouest ont connu des niveaux d’instabilité politique sans précédent au cours de la dernière décennie. Une grande proportion de ces violences et des victimes engendrées est frontalière. Pour en comprendre la raison, ce chapitre explore les questions suivantes : dans quelle mesure les zones frontalières sont-elles plus violentes que d’autres régions ? L’intensité de la violence y a-t-elle augmenté ? Pourquoi certaines de ces zones sont-elles devenues des foyers de violence ? Il confirme la diminution de la violence avec la distance aux frontières, et l’augmentation de son intensité dans les régions frontalières en général. L’analyse montre également que toutes les régions frontalières ne deviennent pas plus violentes : des variations s’observent selon les États et les régions, d’où l’importance de comprendre les déterminants locaux des conflits.

La violence diminue avec la distance aux frontières

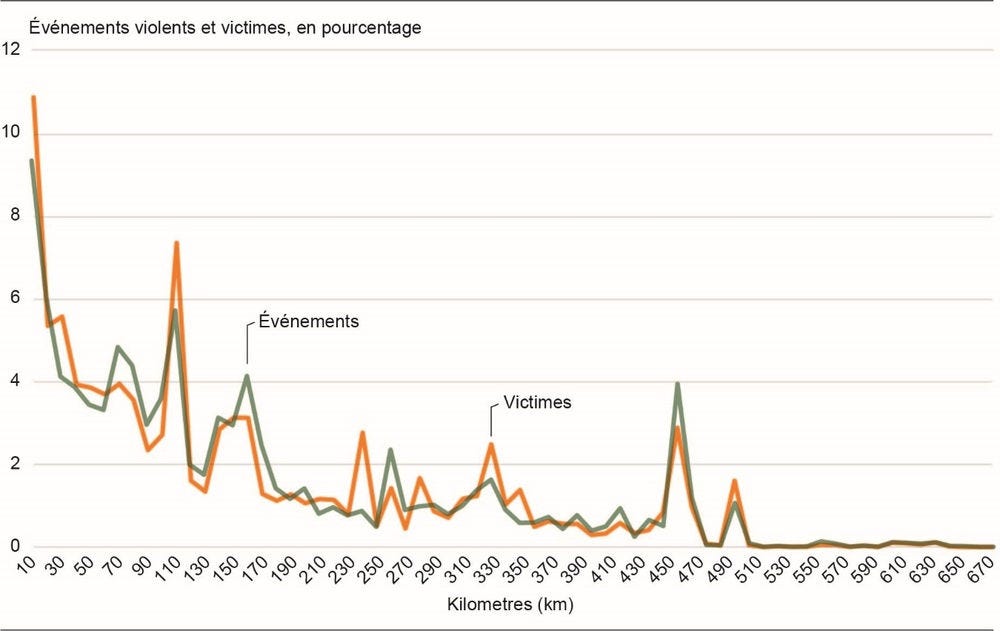

Il existe une relation empirique entre événements violents et frontières en Afrique du Nord et de l’Ouest1. La violence politique y est plus fréquente diminue progressivement avec la distance aux frontières. Ce constat semble indiquer que les zones frontalières seraient des espaces politiques moins contrôlés et que les groupes armés y rencontreraient moins d’obstacles à leurs mouvements et activités. On recense ainsi plus de 4 000 événements violents et près de 19 000 décès sont recensés à moins de 10 km d’une frontière entre 1997 et 2021, soit les plus fortes incidences de toute la région. Au cours de cette même période, 9 % des événements violents et 11 % des décès sont survenus dans la zone allant jusqu’à 10km et 8 % dans la zone tampon comprise entre 10 et 19 km (Graphique 5.1). Un pic de violences se distingue entre 100 et 110 km (6 % des événements et 7 % des décès), probablement dû à la présence de grands centres urbains à proximité des frontières, tels que Maiduguri au nord du Nigéria.

Graphique 5.1. Événements violents et victimes selon leur distance aux frontières, 1997-2021

Source : Auteurs à partir de données ACLED (2021[1]). Données disponibles jusqu’au 30 juin 2021. Les données ACLED sont accessibles au public.

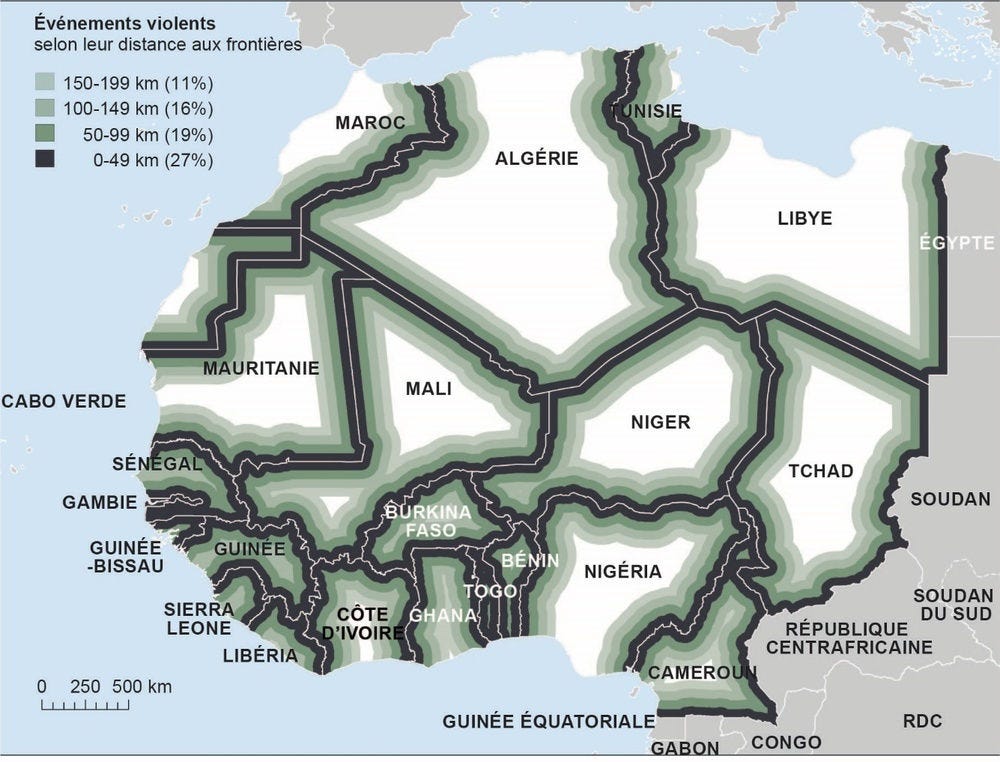

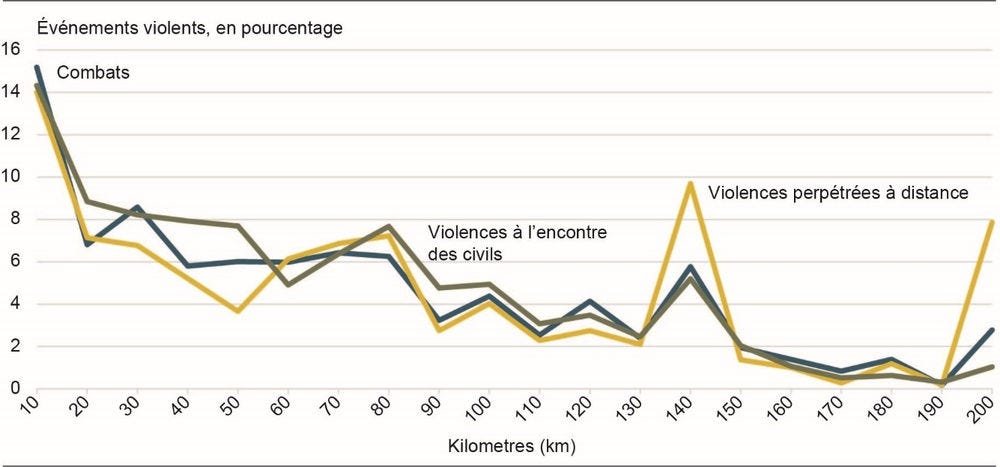

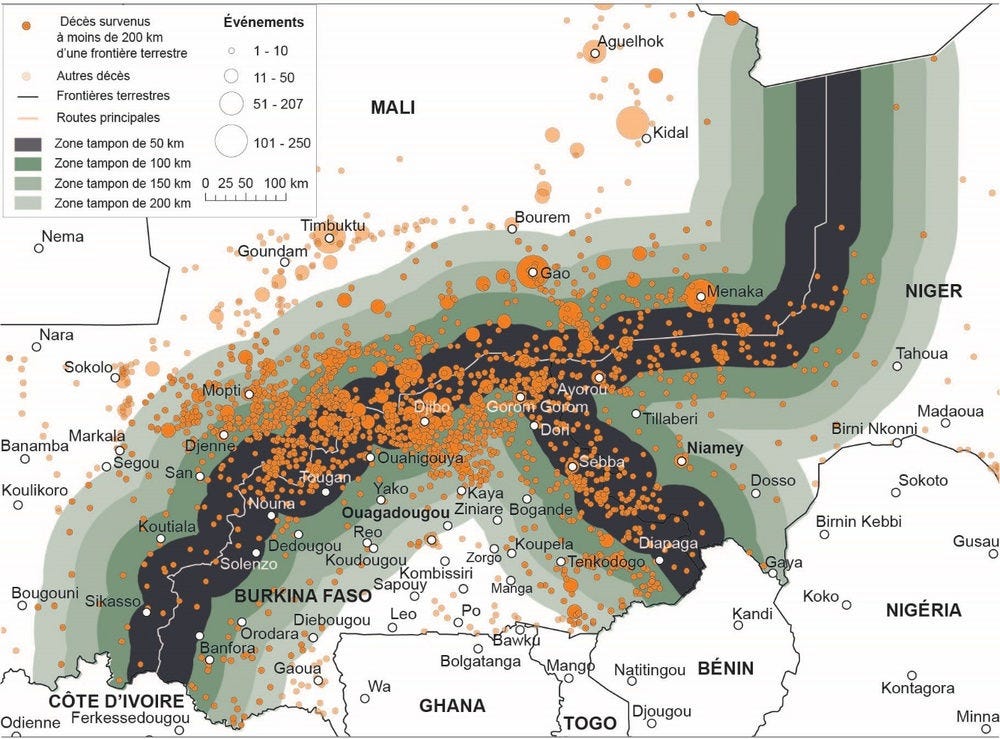

Tous types confondus, 27 % des événements violents se sont produits à moins de 50 km d’une frontière, 46 % à moins de 100 km et 72 % à moins de 200 km (Carte 5.1). Le nombre de victimes évolue de manière similaire, ce qui suggère que la létalité des événements ne dépend pas de la distance qui les sépare des frontières. Le rapport violences/distances aux frontières reste identique quel que soit le type d’événement violent : la proportion de combats, de violences à l’encontre des civils et d’actes de violence à distance atteint son maximum à moins de 10 km d’une frontière, puis diminue régulièrement à mesure que la distance s’accroît (Graphique 5.2).

Carte 5.1. Événements violents selon leur distance aux frontières, 1997-2021

Source : Auteurs à partir de données ACLED (2021[1]). Données disponibles jusqu’au 30 juin 2021. Les données ACLED sont accessibles au public.

Graphique 5.2. Typologie d’événements violents selon leur distance aux frontières, 1997-2021

Source : Auteurs à partir de données ACLED (2021[1]). Données disponibles jusqu’au 30 juin 2021. Les données ACLED sont accessibles au public.

Les régions frontalières sont de plus en plus violentes

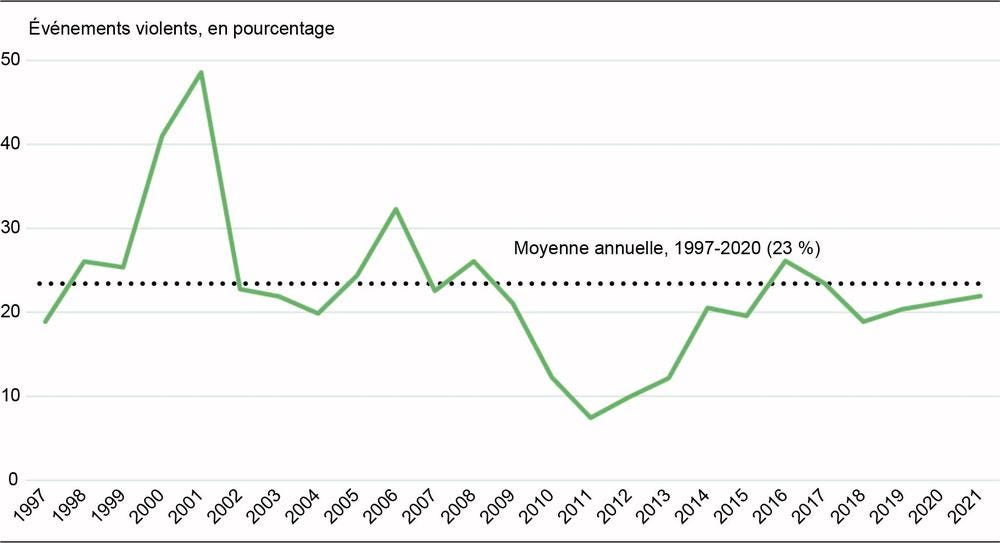

Le rapport entre événements violents et frontières varie en fonction de la multiplication ou de la diminution des épisodes de conflit (Graphique 5.3). À titre d’exemple, les conflits dans le golfe de Guinée à la fin des années 1990 et au début des années 2000 affichent des pourcentages élevés d’événements près des frontières : 22 % des événements violents en Sierra Leone sont enregistrés à moins de 20 km des frontières, 40 % au Libéria et 48 % en Guinée. Cette tendance s’explique par la taille relativement petite des pays et la tendance des groupes armés à faire des régions frontalières leur sanctuaire. Le Front révolutionnaire uni de la Sierra Leone (RUF), par exemple, s’est ainsi installé le long de la frontière libérienne au début des années 1990).

Le pourcentage d’événements violents frontaliers baisse au milieu des années 2000, lorsque les conflits se déplacent, diminuant dans les petits États du golfe de Guinée et émergeant dans de plus grands États, tels que l’Algérie, le Nigéria et le Tchad. La vague de violence la plus récente depuis 2010 est également la plus alarmante car elle implique de nombreux États de plus grande taille (Libye, Mali et Nigéria, principalement), tout en entraînant toujours une augmentation du pourcentage d’événements violents près des frontières depuis 2015. Il semblerait donc que le nombre de conflits ou l’ampleur des violences ne soient pas seulement proportionnels à la taille d’un pays ou à la longueur de ses frontières.

L’augmentation des violences près des frontières est préoccupante, car elle peut annoncer la relocalisation d’un conflit au sein d’un État, son développement au-delà des frontières, ou les deux à la fois. De ce point de vue, la situation se dégrade depuis 2010 : le pourcentage d’événements survenus à moins de 20 km d’une frontière augmente chaque année entre 2011 et 2016, jusqu’à dépasser la moyenne annuelle historique de 23 % pour 1997-2009 (Graphique 5.3). Après un bref recul entre 2017 et 2018, il grimpe à nouveau, atteignant 22 % en juin 2021.

Graphique 5.3. Événements violents à moins de 20 km d’une frontière, 1997-2021

Source : Auteurs à partir de données ACLED (2021[1]). Données disponibles jusqu’au 30 juin 2021. Les données ACLED sont accessibles au public.

La relation entre frontières et événements violents n’est pas constante dans le temps. Le pourcentage annuel moyen d’événements survenus à moins de 20 km d’une frontière dépasse actuellement les 22 %. Il s’établissait à 7 % en 2011 et avait atteint 26 % en 2016. L’évolution de la géographie des conflits explique cette variabilité temporelle.

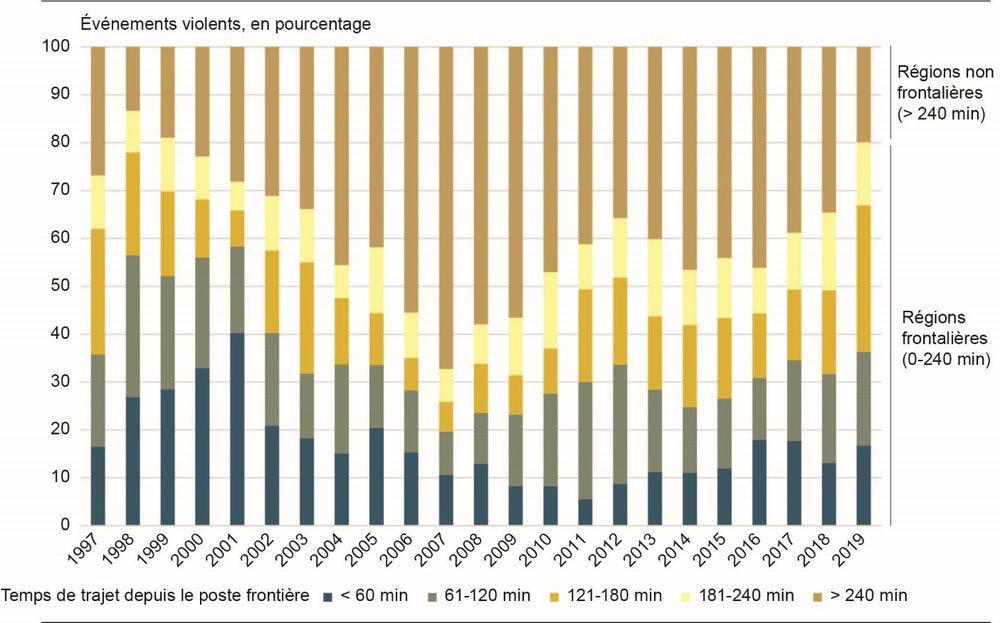

Le recours aux temps de trajet plutôt qu’aux zones tampons pour délimiter les régions frontalières conduit à des conclusions similaires (Graphique 5.4). Le modèle d'accessibilité, qui détermine la distance parcourue par les individus depuis les postes frontaliers, indique que la proportion d'événements violents survenus près des frontières est particulièrement élevée à la fin des années 1990, lorsque les guerres civiles qui ravagent le golfe de Guinée s’appuient sur les régions frontalières. Plus de la moitié des événements violents observés dans la région jusqu'en 2001 se situent à moins de deux heures d'un poste frontière, et plus de 70 % à moins de quatre heures (soit le seuil utilisé pour définir les régions frontalières). La proportion d'événements liés aux frontières survenant à un temps de trajet compris entre 0 et 240 minutes d’une frontière connaît une baisse continue jusqu'en 2007, où elle ne représente qu'un tiers du total. Ce niveau historiquement bas est suivi d'une deuxième vague de violences frontalières, qui se poursuit aujourd'hui. En 2019, moins de 20 % des événements violents se sont produits à plus de quatre heures d'un poste frontalier, dans des régions peu susceptibles d'être affectées par des violences frontalières.

Graphique 5.4. Événements violents par temps de trajet depuis un poste frontière, 1997-2019

La variabilité temporelle de la violence frontalière suggère que l'utilité des zones frontalières pour les belligérants augmente lorsque le conflit s'intensifie dans une partie de la région. Ce constat témoigne de la nécessité de tenir compte non seulement de la variabilité temporelle de ce schéma régional, mais aussi de sa variabilité spatiale.

Les violences frontalières ne sont pas homogènes entre les États nord- et ouest-africains

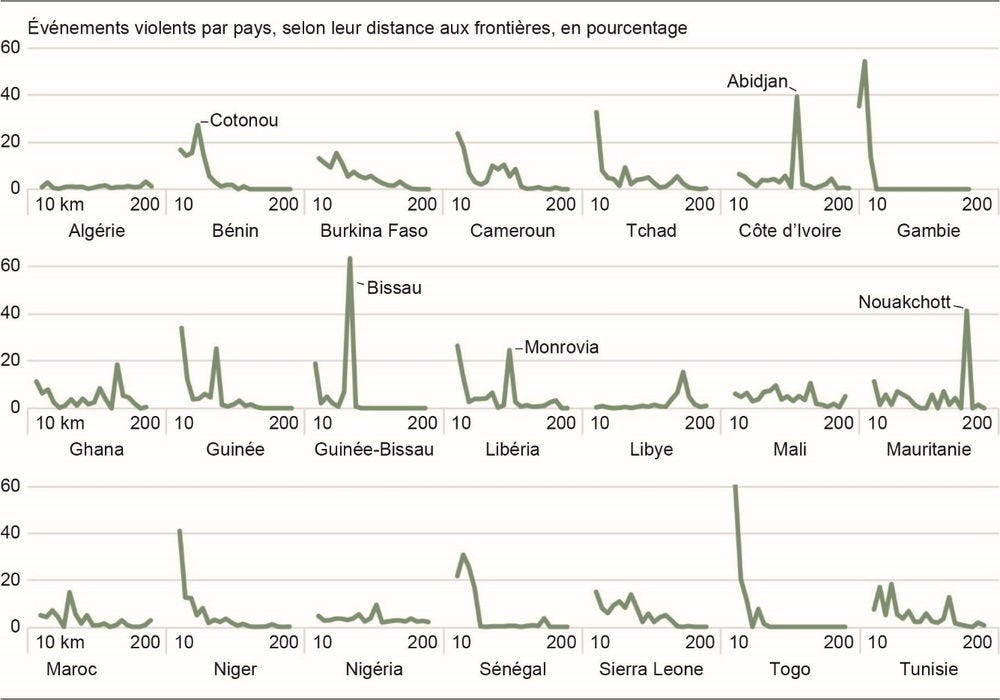

En toute logique, les relations entre violence et frontières varient d’un État à l’autre en Afrique du Nord et de l’Ouest (Graphique 5.5). Dans de nombreux États de petite taille, les violences décroissent fortement à mesure que la distance aux frontières augmente. Par exemple, 60 % des événements violents enregistrés au Togo de 1997 à 2021 se sont produits à moins de 10 km d’une frontière, ce qui n’est pas étonnant dans la mesure où aucun endroit dans le pays ne se situe à plus de 75 km d’une frontière. D’autres États, petits et grands, présentent ce même schéma général, auquel s’ajoutent toutefois d’importants pics loin des frontières : ainsi, près de 64 % des violences sont enregistrées à 70 km des frontières en Guinée-Bissau, et 41 % à 170 km en Mauritanie. Ces pics correspondent en général à la répartition de la population, et reflètent notamment la présence de capitales nationales ou d’autres grands centres urbains dans une zone tampon, par exemple Monrovia au Libéria (25 % des événements, 100 km) et Abidjan en Côte d’Ivoire (39 %, 100 km). Ils soulignent également le rôle des capitales et des centres urbains dans les rivalités politiques de la région, car de nombreux mouvements cherchent à remplacer ou renverser l’État et/ou à combattre les forces gouvernementales là où elles sont déjà concentrées.

Les violences tendent à diminuer avec la distance aux frontières et la relation entre frontières et violences est également liée à la répartition de la population. Au Niger, 41 % des événements violents se sont produits à moins de 10 km d’une frontière et 53 % à moins de 20 km. Au Burkina Faso, la situation est moins frappante, mais néanmoins notable : plus de 23 % des événements violents sont survenus à moins de 20 km d’une frontière. Subdiviser la région en États ne suffit pas pour comprendre la relation entre un État et ses frontières, ainsi que celle d’une frontière avec les États qu’elle sépare. Au Niger, la région frontalière occidentale a connu bien plus de violences que les frontières avec l’Algérie et la Libye. Ces violences sont dues à des groupes basés au Mali qui mènent des attaques transfrontalières contre les forces armées nigériennes et internationales (notamment la France et les États-Unis) et à des insurgés de l’État islamique qui affrontent des communautés zarma et touareg ainsi que des groupes d’auto-défense. La zone des trois frontières Mali-Burkina Faso-Niger est désormais l’épicentre des conflits dans la région, à l’instar des zones frontalières du Libéria auparavant. Ainsi, si la relation entre frontières et violences est ici bien identifiable, elle n’en reste pas moins très fluide et mobile dans l’espace et le temps.

Graphique 5.5. Événements violents par pays, selon leur distance aux frontières, 1997-2021

Source : Auteurs à partir de données ACLED (2021). Données disponibles jusqu’au 30 juin 2021. Les données ACLED sont accessibles au public.

Certains des pays qui ont connu les niveaux de violence les plus élevés depuis 2010 sont parmi les moins susceptibles d’illustrer cette relation entre violences et frontières. Le Graphique 5.5 montre en effet que la relation entre frontière et violences dépend peu de la distance aux frontières en Libye et au Mali, probablement parce que les populations de ces deux pays ne sont pas concentrées aux frontières. Au Nigéria, l’absence de relation nette entre les distances aux frontières et les violences s’explique par les conflits infranationaux autour du lac Tchad, dans la Middle Belt et le delta du Niger, qui se sont étendus sur la moitié du pays au cours de la dernière décennie. En Libye, enfin, la guerre civile se déroule en grande partie le long de la côte méditerranéenne, où se trouvent la majorité des villes et des habitants, et non dans les régions frontalières.

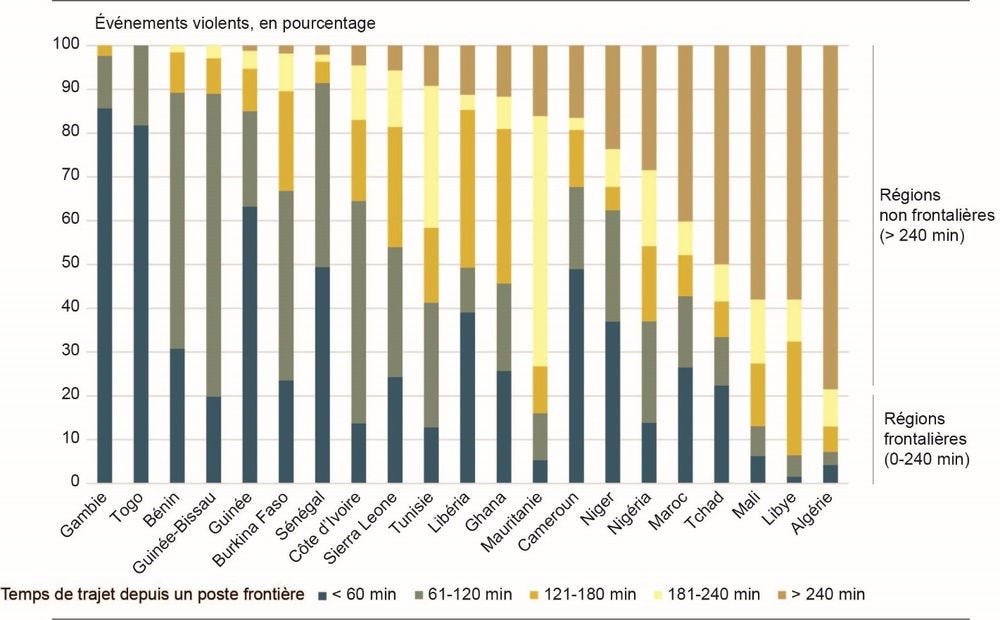

Ces conclusions sur les zones tampons rejoignent celles du modèle d'accessibilité, développé pour mesurer les temps de trajet depuis les postes frontaliers (Graphique 5.6). Ces deux approches peuvent donc être utilisées pour étudier l'évolution temporelle de la violence aux frontières et ses variations d'un pays à l'autre. La proportion d'événements survenant à moins de quatre heures d'un poste frontière est extrêmement élevée en Gambie, au Togo, au Bénin et en Guinée-Bissau (> 95 %) en raison de la taille et de la forme de ces pays. C’est également le cas des pays connaissant des insurrections dans leurs régions frontalières comme le Cameroun et le Niger, où respectivement 84 % et 76 % des incidents sont frontaliers. Le Cameroun est particulièrement touché par les violences frontalières : près de la moitié des événements violents (49 %) y surviennent à moins d'une heure d'un poste frontière. Le Nigéria est plus touché par les violences frontalières quand les régions frontalières sont définies par leur accessibilité que lorsque l’on se réfère aux zones tampons fixes : 72 % des événements violents s’y sont produits à quatre heures de trajet d'une frontière, dont 14 % à une heure. La densité du réseau routier au Nigéria permet de parcourir une plus grande distance en une heure que dans le reste de la région, ce qui augmente logiquement la couverture géographique des régions frontalières dans ce pays.

Graphique 5.6. Événements violents par temps de trajet et par pays, 1997-2019

Les violences aux frontières sont fortement concentrées

Deux foyers de violences frontalières

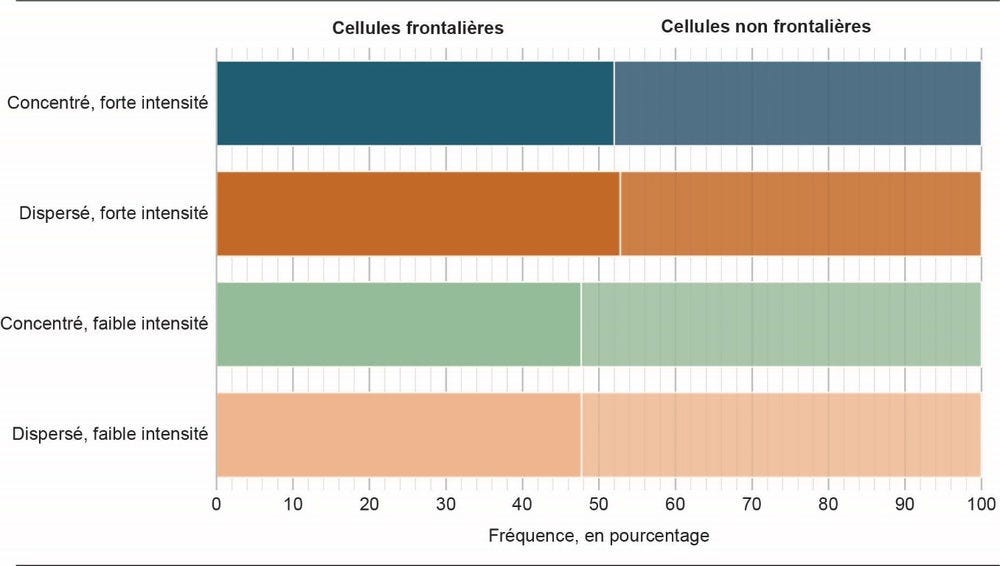

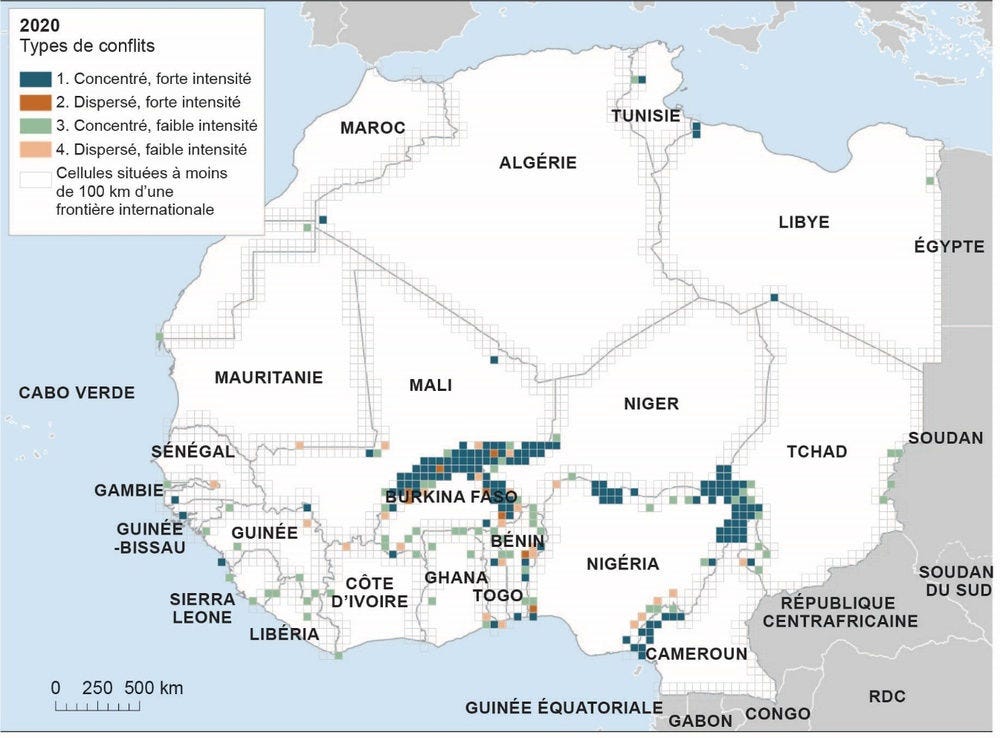

Les violences aux frontières sont très inégalement réparties. Les événements violents et les victimes ont tendance à se concentrer dans certaines régions, qui risquent de devenir des foyers persistants de violence. Ceux-ci sont identifiés par l’indicateur de la dynamique spatiale des conflits (Spatial Conflict Dynamics indicator [SCDi]) (chapitre 3). Après avoir divisé la région en 6 540 cellules de 50 par 50 km, le SCDi distingue quatre types de conflits, selon l'intensité et la concentration de la violence dans chaque cellule. Les conflits s'intensifient localement lorsque les violences sont de forte intensité et concentrées (type 1), s'accélèrent lorsque les violences sont de forte intensité et dispersées (type 2), commencent ou se terminent lorsque les violences sont moins nombreuses mais concentrées (type 3), et s’enlisent lorsque l'intensité et la concentration des violences sont faibles (type 4). Le SCDi montre que les quatre catégories de conflits n'apparaissent pas dans la même proportion dans les régions frontalières qu'ailleurs en Afrique du Nord et de l'Ouest : les violences y sont plus intenses et concentrées.

Près d’un tiers des cellules se situent à moins de 100 km d’une frontière internationale, et sont considérées comme cellules frontalières. En 2020, 13 % d’entre elles étaient en conflit. La Carte 5.2, qui indique les catégories SCDi des cellules frontalières ayant connu des violences, illustre la diminution récente de la violence en Afrique du Nord et son aggravation en Afrique de l'Ouest. Au nord du Sahara, seules 8 cellules frontalières se trouvent en conflit selon le SCDi en 2020, contre 245 en Afrique de l’Ouest. La carte montre également que les crises survenues dans des États voisins peuvent se fondre au niveau des régions frontalières. Les différents conflits infranationaux du Nigéria débordent par exemple dans ses régions frontalières, en particulier autour du lac Tchad. La crise anglophone au Cameroun affecte également la frontière entre le sud du Nigéria et le Cameroun, déjà violente. Deux problèmes politiques distincts se combinent alors pour déstabiliser les régions frontalières de part et d’autre.

Après le Nigéria, l’épicentre de la violence frontalière en Afrique de l’Ouest se situe dans la région des trois frontières Mali-Burkina Faso-Niger. Les conflits forment un foyer continu le long de la frontière orientale du Mali, des villes frontalières maliennes de Bénéna à l’ouest jusqu’à Andéramboukane à l’est, sur une distance de plus de 800 km. Ce foyer englobe également les zones frontalières Burkina Faso-Niger, sur une distance d’un peu plus de 400 km. Cette zone de conflit atteint environ 1 200 km de long et 200 km de large. Cette situation témoigne d’un « épaississement » géographique inquiétant de la violence, et montre à quel point la violence s’est enracinée dans ces régions frontalières.

Carte 5.2. Indicateur de dynamique spatiale des conflits (SCDi) dans les régions frontalières, 2020

Source : Auteurs à partir de données ACLED (2021). Les données ACLED sont accessibles au public.

Les régions frontalières sont plus sujettes aux violences de forte intensité

La comparaison des types de conflits selon les régions illustre les singularités du fonctionnement des zones frontalières. Le Tableau 5.1 montre que celles-ci sont plus sujettes que les autres régions aux violences concentrées et de forte intensité (type 1). Entre 1997 et 2021 on observe 53 % de conflits de type 1 dans les régions frontalières, contre 49 % ailleurs. Ce chiffre atteint 59 % dans les zones frontalières en 2020. Le nombre de régions caractérisées par une forte intensité d’événements dispersés (type 2) augmente également en 2020.

Tableau 5.1. Proportion de conflits dans les cellules frontalières et autres, 2020 et 1997-2021

|

2020 |

1997-2021 |

||||

|---|---|---|---|---|---|

|

Zones frontalières |

Autres |

Zones frontalières |

Autres |

||

|

Type 1. Concentré, forte intensité |

58.5 % |

51.3 % |

52.8 % |

48.8 % |

|

|

Type 2. Dispersé, forte intensité |

4.2 % |

3.2 % |

2.7 % |

2.4 % |

|

|

Type 3. Concentré, faible intensité |

27.4 % |

33.0 % |

34.8 % |

38.2 % |

|

|

Type 4. Dispersé, faible intensité |

9.9 % |

12.5 % |

9.7 % |

10.6 % |

|

|

Total |

100.0 % |

100.0 % |

100.0 % |

100.0 % |

|

Source : Auteurs à partir de données ACLED (2021[1]). Données disponibles au 30 juin 2021. Les données ACLED sont accessibles au public.

Cette étude montre que les types de conflits (au sens du SCDi) sont sensiblement différents entre régions frontalières et non frontalières. En d’autres termes, lorsque la violence se produit dans les régions frontalières, elle s’exprime différemment qu’ailleurs, différence qui s’observe clairement en 2020 (Graphique 5.7).

Graphique 5.7. Typologies des conflits dans les régions frontalières et les autres régions, 2020

La fréquence accrue des violences de forte intensité, ainsi que de celles concentrées et de forte intensité, est inquiétante compte tenu de ce que l’on sait des cycles de vie des conflits. Les cellules de type 1 correspondent aux conflits en milieu de cycle de vie, plutôt qu’à leur début ou proches de leur fin (Walther et al., 2021[2]). Le fait que les régions frontalières présentent davantage de cellules de ce type indique que la violence pourrait y persister.

Zones frontalières, États et organisations extrémistes violentes

Les capacités et les politiques de l’État vis-à-vis de ses frontières dessinent des contextes historiques et géographiques pouvant être déterminants pour la violence politique, et expliquer la concentration frontalière d’événements violents et de décès. Dans les régions frontalières où le pouvoir de l’État est instable, les mouvements sécessionnistes défiant l’autorité du gouvernement peuvent émerger plus facilement. Les frontières jouent un rôle essentiel dans l’établissement et le maintien du pouvoir politique. Cependant, toutes les frontières ne sont pas des espaces conflictuels. Les violences sont généralement concentrées le long de certains segments des frontières, et à certains moments, comme dans le Sahel central aujourd’hui.

Ces résultats soulignent l’importance de définir les frontières et de comprendre leur utilité politique et les leviers de la violence d’une zone frontalière par rapport à une autre. Comme illustré, ceux-ci dépendent fortement du contexte social et politique de chaque région. Outre la capacité d’un État à contrer les menaces extérieures, la concentration d’événements violents le long de certains segments de frontières s’explique par les stratégies locales d’acteurs non étatiques qui les utilisent pour mener leurs attaques et mobiliser la population civile.2

L’expansion régionale des groupes armés djihadistes

L’expansion régionale des groupes djihadistes en Afrique du Nord et de l’Ouest commence dans les années 1990, lors de la guerre civile algérienne (1991-2002). Les djihadistes algériens traversent et exploitent les frontières de plusieurs façons. Le groupe djihadiste algérien le plus important de la première moitié des années 1990, le Groupe islamique armé (GIA), y reçoit des délégations de Libye, intègre des Tunisiens et bénéficie d’un réseau de partisans rhétoriques et matériels en Europe (Zelin, 2020[3]). La brutalité du GIA, notamment l’assassinat de combattants libyens, provoque toutefois de vives réactions de la part d’autres groupes djihadistes à travers le monde, contribuant à l’isolement relatif du mouvement au milieu des années 1990.

Le basculement des djihadistes algériens vers le sud est principalement mené par le Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), groupe dissident du GIA plus impliqué dans les activités transfrontalières. Dans les années 2000, les chefs militaires du GSPC deviennent des acteurs essentiels du kidnapping ciblant les Occidentaux en Algérie, au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie, au Niger et en Tunisie. Parmi eux figurent Mokhtar Belmokhtar, ainsi que des personnalités comme Amari Saïfi ou « El Para », Abou Zeïd (décédé en 2013) et Yahia Abou al-Hamman (décédé en 2019). Amari Saïfi est capturé en 2004, après un premier enlèvement important d’Occidentaux par le GSPC. Les autres continuent à jouer des rôles majeurs au Sahara, participant à des enlèvements, des raids et des activités de contrebande, ainsi qu’à la politique locale. Ces incursions dans le Sahara s’appuient sur des schémas préexistants de commerce transfrontalier et de contrebande (Scheele, 2012[4]).

Rebaptisé Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) en 2007, l’ex-GSPC était en voie de devenir une force transsaharienne. Son centre de gravité commençait à se déplacer de l’Algérie, sa terre d’origine, vers le Mali. Mokhtar Belmokhtar, Abou Zeïd et d’autres font figure d’acteurs clés dans la prise de contrôle djihadiste du Mali en 2012-13. Cet épisode propulse AQMI et son émanation, le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), sous les projecteurs politiques au Mali. Il fait également apparaître les tentatives de tracé frontalier des djihadistes lorsque ceux-ci tentent de créer un émirat indépendant de l’Azawad islamique, qui se révèle de courte durée.

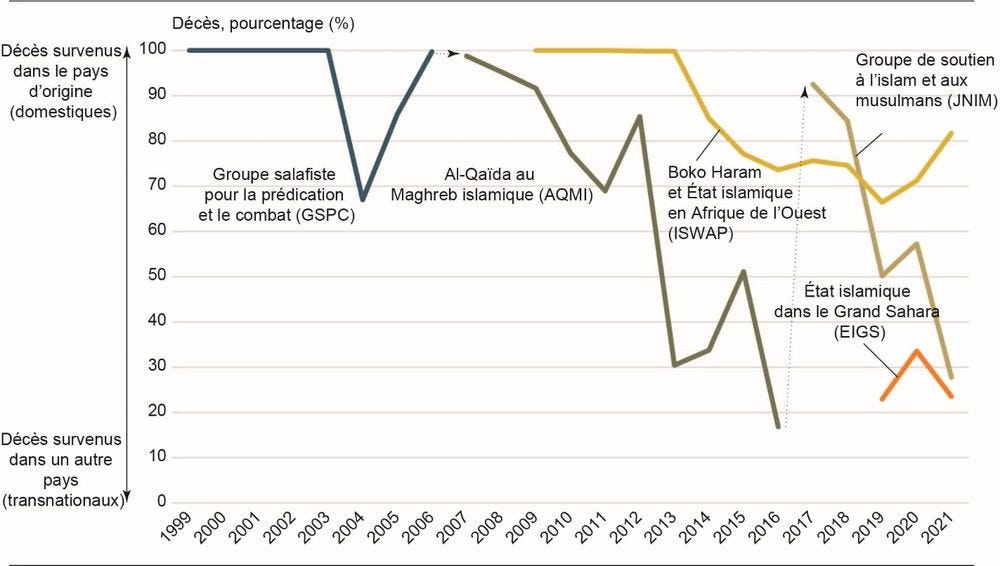

Le déplacement d’Al-Qaïda de l’Algérie vers le Sahara-Sahel s’illustre dans le Graphique 5.8, qui représente la proportion de victimes imputées au GSPC, à AQMI et au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) de 1999 à 2021, selon qu’elles sont survenues dans le pays d’origine du groupe ou dans un autre pays. Pour plus de lisibilité, les attaques menées par le GSPC et AQMI en Algérie, et par le JNIM et l’État islamique dans le Grand Sahara (EIGS) au Mali, sont considérées comme « domestiques », même si l’EIGS évolue librement au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Le graphique confirme que la proportion de décès « domestiques » diminue lorsque le GSPC devient AQMI et étend ses opérations au Sahel, passant de près de 100 % en 2006 à moins de 20 % au milieu des années 2010. En 2017, la formation du JNIM s’accompagne d’une augmentation des attaques domestiques, au Mali cette fois, puis se régionalise lorsque le JNIM étend ses opérations au Burkina Faso. La proportion de décès impliquant le JNIM hors du Mali dépasse 70 % en 2021.

Cette diffusion transnationale contraste avec l’évolution récente de Boko Haram et de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP), concentrés sur le nord du Nigéria malgré une augmentation des attaques internationales au milieu des années 2010. En 2019, la décision de l’armée nigériane de concentrer ses forces dans des camps fortifiés entraîne une augmentation des attaques menées au Nigéria, considéré comme le pays d’origine de Boko Haram et ISWAP dans ce graphique. Plus de 80 % des décès impliquant ces deux organisations ont lieu au Nigéria en 2021.

Graphique 5.8. Décès par groupe armé et pays d’origine, 1999-2021

Source : Auteurs à partir de données ACLED (2021[1]). Données disponibles jusqu’au 30 juin 2021. Les données ACLED sont accessibles au public.

Insuffisance des réponses coordonnées face aux djihadistes transnationaux

Malgré de nombreuses « stratégies sahéliennes » soulignant la nécessité d’une action régionale, la réponse des États d’Afrique du Nord et de l’Ouest à la régionalisation de la violence est dispersée (Walther et Retaillé, 2021[5]). Au niveau régional, les événements violents au cours desquels les forces militaires et policières sont intervenues hors de leur territoire représentent moins de 2 % des événements impliquant les forces gouvernementales de 1997 à 2021 (253 sur 14 049). Alors que tous les pays sont intervenus au moins une fois dans un autre pays (exception faite de la Gambie, du Ghana, de la Sierra Leone et du Togo), le nombre de victimes se concentrent dans quelques pays : la Guinée, le Mali et le Nigéria (Carte 5.3). Dans les années 1990, la plupart des interventions militaires étrangères ciblent la Sierra Leone (1990-99), le Libéria (1997-99) et la Guinée-Bissau (1999), sous la direction du Groupe de suivi de la Brigade de surveillance du cessez-le-feu de la CEDEAO (ECOMOG). Plus récemment, la majorité des victimes des interventions militaires étrangères sont liées aux opérations Serval et Barkhane dans le Sahel central depuis 2014, et à la Force multinationale conjointe (MNJTF) créée en 2015 par le Nigéria et ses voisins dans la région du lac Tchad (OCDE/CSAO, 2020[6]). La Carte 5.3 confirme que la plupart des décès impliquant des forces gouvernementales extérieures sont localisés dans des régions frontalières, par exemple entre le Libéria et la Guinée, le Nigéria et le Cameroun, ou le Mali et le Burkina Faso. Dans certains cas, un pays peut décider d’abandonner les interventions transfrontalières, comme la Mauritanie, qui a conduit des raids au Mali en 2010 et 2011, avant d’y mettre fin pour se concentrer sur la sécurisation de ses frontières.

Carte 5.3. Victimes d’événements impliquant des forces gouvernementales dans un autre pays, 1997-2021

Source : Auteurs à partir de données ACLED (2021[1]). Données disponibles jusqu’au 30 juin 2021. Les données ACLED sont accessibles au public.

Les organisations extrémistes violentes exploitent ce manque de coordination en s’étendant ou se délocalisant dans les pays où la volonté politique et les moyens militaires pour les contrer sont les plus faibles (Walther et Miles, 2018[7]). Les organisations djihadistes utilisent le relâchement des contrôles aux frontières dans certains pays, mais se heurtent à la militarisation de celles-ci dans d’autres.

Au nord du Sahara, AQMI profite de la chute de Mouammar Kadhafi en Libye en 2011, dans le sillage du printemps arabe. Certains commandants de l’organisation, tels que Mokhtar Belmokhtar (peut-être mort lors d’une frappe aérienne française en Libye en 2016), pénètrent dans le pays à plusieurs reprises pour y chercher des alliés, des opportunités de formation et des revenus. La présence d’AQMI en Libye ne revêt cependant pas le caractère formel et territorial de celle des organisations affiliées à l’État islamique, en particulier lors du pic d’activité de l’État islamique en Libye, de 2014 à 2016. Il s’avérerait de toute façon difficile de suivre les membres d’AQMI dans le paysage mouvant des alliances libyennes entre milices et protagonistes du conflit et des récriminations (Topol, 2014[8] ; Thurston, 2017[9]). Néanmoins, AQMI reste peu présent hors de Libye, à l’exception de la Katiba Okba ibn Nafaa, petite unité terroriste que le groupe parraine en Tunisie (Zelin, 2020[3]). Au Maroc, une surveillance intensive et des politiques de régulation religieuse semblent avoir limité la capacité des djihadistes à mener des attaques sur le territoire national, malgré quelques attaques perpétrées par des djihadistes salafistes entre 2003 et 2011 (Wainscott, 2017[10]) et un grand nombre de Marocains ayant combattu en Syrie (Sterman et Rosenblatt, 2018[11]).

Au sud du Sahara, la Mauritanie fait, dans un premier temps, figure de cible intéressante aux yeux du GSPC/AQMI. C’est là que se produisent le premier grand raid du groupe hors d’Algérie, ainsi que les principaux attentats à la bombe de 2008, bien avant les attaques majeures au Mali ou au Niger. Mais les cellules mauritaniennes soutenues par AQMI s’affaiblissent avec les arrestations de leurs dirigeants et combattants, et les chefs militaires de l’organisation commencent à rechercher des opportunités au Mali. Pendant ce temps, les autorités mauritaniennes adoptent une politique de la carotte et du bâton, libérant sous surveillance certains djihadistes présumés, tout en maintenant les plus intransigeants en prison (Thurston, 2020[12]). Dans la continuité de cette stratégie, la Mauritanie militarise fortement sa frontière avec le Mali et reste relativement protégée contre les attaques djihadistes transfrontalières pendant près d’une décennie.

Plus à l’est, la frontière entre le Mali et l’Algérie reste plus ouverte à AQMI, même après l’intervention dirigée par la France contre les djihadistes dans le nord du Mali en 2013. Depuis, des Français, entre autres, essayent en priorité de viser les chefs d’AQMI. Ils y parviennent, tuant Abou Zeïd en 2013, Abou al-Hammam en 2019 et l’émir d’AQMI, Abdelmalek Droukdel, en 2020. Droukdel est retrouvé car il s’est déplacé, quittant l’Algérie pour le nord du Mali, où il est identifié et pris en embuscade par les Français. La frontière entre le Mali et l’Algérie reste néanmoins une ressource pour AQMI et le JNIM. Le Malien Iyad Ag Ghaly, leader du JNIM et partenaire de longue date d’AQMI, voyagerait souvent dans le sud algérien, alors même que certains de ses lieutenants ont été tués lors de raids français dans l’extrême nord du Mali. Certains djihadistes sahraouis franchissent également la frontière pour se rendre aux autorités algériennes (RFI, 2018[13]).

La frontière entre le Mali et le Burkina Faso est également cruciale pour le JNIM. L’organisation s’est agrandie grâce à l’une de ses composantes, la Katiba Macina. Cette unité, dirigée par Amadou Koufa, prédicateur devenu djihadiste, opère dans le centre du Mali et le long de la frontière avec le Burkina Faso. Autre exemple, un associé d’Amadou Koufa, le burkinabè Ibrahim Dicko, fonde Ansarul Islam (les Défenseurs de l’Islam), responsable d’une grave insurrection dans le nord du Burkina Faso en 2016. Bien qu’Ibrahim Dicko soit tué en 2017, le groupe survit et son absorption partielle par le JNIM permet à ce dernier de devenir l’un des acteurs clés de l’insurrection burkinabè. Les causes de ces violences sont multiples : des tensions sociales localisées dans le nord du Burkina Faso, la répression sécuritaire musclée, la propagation des tensions ethniques et de l’autodéfense civile sur fond d’attaques djihadistes, et la compétition entre djihadistes et autres acteurs armés pour le contrôle des mines d’or artisanales (ICG, 2017[14]). Les circulations transfrontalières en sont l’une des composantes, et le centre du Mali et le nord du Burkina Faso ont certains points communs, notamment la présence peule à l’échelle transfrontalière.

La montée en puissance de la Katiba Macina, d’Ansarul Islam et du JNIM place les Peul dans une position difficile. D’une part, les djihadistes recrutent massivement parmi eux et se proclament défenseurs de leurs causes (Amadou Koufa et Ibrahim Dicko sont ou étaient peul). D’autre part, les Peul sont assimilés à des djihadistes ou crypto-djihadistes, ce qui mène à des punitions collectives par des acteurs étatiques et non étatiques contre les non-combattants peul (Pflaum, 2021[15]). Les conflits au Mali et au Burkina Faso demeurent très différents, et leurs dynamiques varient fortement d’une localité à l’autre, même au sein d’un même district administratif (Walther et al., 2021[2]). Le pouvoir du JNIM en tant qu’entité non seulement malienne, mais aussi sahélienne, s’est ainsi renforcé.

Le JNIM prenant de l’ampleur, il pourrait franchir d’autres frontières, notamment la frontière Mali-Sénégal et les frontières entre le sud du Mali, le sud-ouest du Burkina Faso et le nord de la Côte d’Ivoire. Des unités du JNIM sont signalées dans toute cette zone et des attaques sporadiques contre les forces de sécurité de l’État en Côte d’Ivoire en 2020 et 2021 lui sont attribuées. La Côte d’Ivoire a déjà été touchée par la présence d’AQMI et de ses ramifications : l’organisation a perpétré une attaque terroriste majeure dans une station balnéaire ivoirienne en 2016. Une présence soutenue du JNIM dans le nord du pays marquerait cependant un tournant décisif. Les efforts conjoints ivoiriens et burkinabè pour sécuriser la frontière ont initialement limité la liberté de mouvement et les opérations des djihadistes (Nsaibia, 2020[16]). La répression peut également déclencher des représailles. Les États côtiers d’Afrique de l’Ouest disposent, en théorie, de mécanismes tels que l’Initiative d’Accra, un accord de coopération, de formation et de partage de renseignements couvrant le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo. L’expansion des djihadistes mettra l’efficacité de ces cadres à l’épreuve.

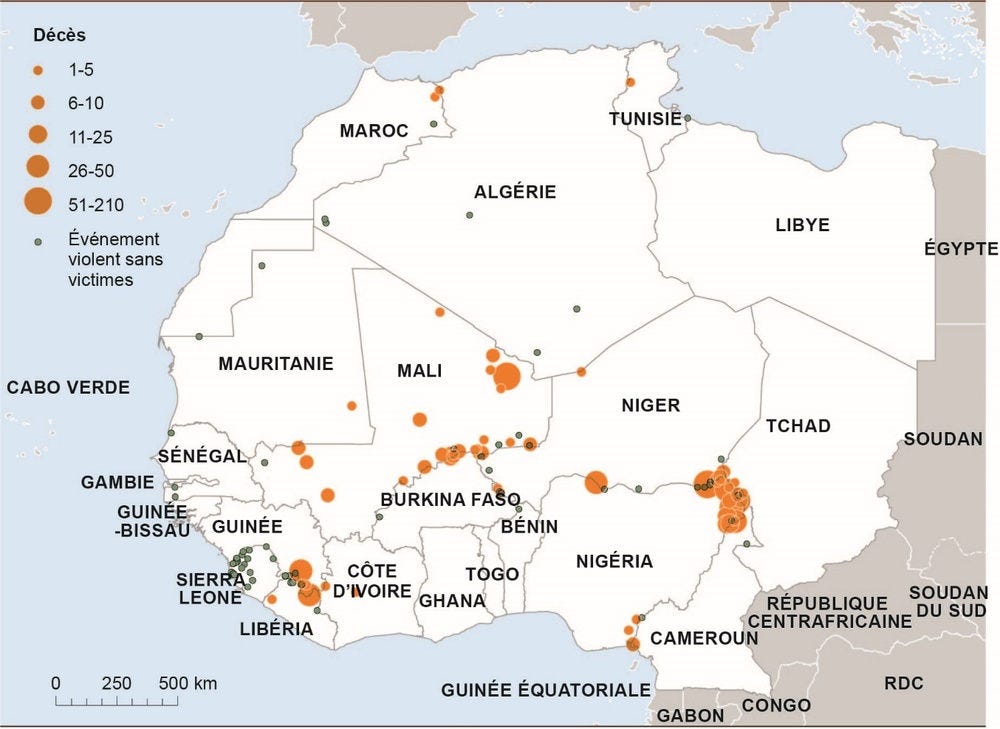

Djihadisme transnational au Sahel central

En 2015, l’EIGS s’est formé en tant que faction dissidente d’Al-Mourabitoun (Les Sentinelles), alors faction séparée d’AQMI. Ses principaux dirigeants ont été Adnan Abou Walid al-Sahraoui (tué en 2021) et Abd al-Hakim al-Sahraoui (peut-être tué en 2020). Ces dernières années, l’EIGS s’est basé dans la région des trois frontières Burkina Faso-Mali-Niger (Le Roux, 2019[17] ; OCDE/CSAO, 2020[6]). L’EIGS relève administrativement de l’ISWAP, mais semble distinct, sur le plan opérationnel, de cette branche de Boko Haram opérant autour du bassin du lac Tchad. L’EIGS pratique l’extorsion de fonds près des frontières. L’organisation offre également une protection à certaines communautés nomades et/ou frontalières, et mène des attaques terroristes périodiques contre des Occidentaux et d’autres cibles de premier plan. La région des trois frontières est aujourd’hui l’une des plus violentes d’Afrique du Nord et de l’Ouest (Carte 5.4). Depuis la création de l’EIGS en 2015, près de la moitié des événements violents de cette région (48 %) se sont produits à moins de 50 km des trois frontières.

Carte 5.4. Décès entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, 1997-2021

Note : Données disponibles jusqu’au 30 juin 2021.

Source : Auteurs à partir de données ACLED (2021). Les données ACLED sont accessibles au public.

Le Graphique 5.9 compare les pourcentages d’événements violents survenus dans un rayon de 200 km de la région des trois frontières ou des autres frontières du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Si dans les deux cas, la violence atteint son niveau maximal près des frontières, on note toutefois des différences importantes. En effet, hors région des trois frontières, le pourcentage d’événements violents baisse de manière abrupte à 20 km des frontières et ne dépend plus guère de la distance au-delà. Dans la région des trois frontières, l’effet de distance est beaucoup plus progressif : dans 5 % à 10 % des événements, les violences surviennent dans un rayon de 80 km de la frontière, soit quatre fois plus loin que dans les autres régions frontalières. Il existerait donc au moins deux typologies possibles des relations entre violences et distances aux frontières : les événements étroitement reliés aux frontières, et ceux qui affectent les régions au-delà.

Graphique 5.9. Événements violents selon la distance aux frontières dans le Liptako-Gourma et d’autres régions frontalières, 1997-2021

Note : Données disponibles jusqu’au 30 juin 2021.

Source : Auteurs à partir de données ACLED (2021[1]). Les données ACLED sont accessibles au public.

Certaines caractéristiques rendent la zone des trois frontières particulièrement propice aux insurrections régulières. Tout d’abord, de nombreuses portions sont éloignées des capitales : la ville malienne de Ménaka est par exemple à 1 500 km de Bamako, tandis que 270 km séparent la poudrière de Tanwalbougou, à l’est du Burkina Faso, de Ouagadougou. Les distances sont plus petites dans l’ouest du Niger, mais peuvent tout de même être importantes : le foyer de tensions d’Ayorou est ainsi à 200 km de Niamey. Dans cette région comme dans le reste de l’Afrique de l’Ouest, la mauvaise qualité des routes aggrave les effets de la distance géographique (Walther et al., 2020[18]).

L’EIGS bénéficie en outre des réseaux préexistants dans la région. Avant la scission interne d’Al-Mourabitoun, cette faction et son chef, Mokhtar Belmokhtar, jouissent d’une longue expérience des attaques, du recrutement et des opérations dans la région de Gao au Mali et de l’autre côté de la frontière avec le Niger. Avant même la formation d’Al-Mourabitoun, Belmokhtar et Abou Walid al-Sahraoui sont proches d’un autre groupe dissident d’AQMI, le MUJAO, la faction djihadiste dominante à Gao lors de la prise de contrôle djihadiste du nord du Mali en 2012-13. Le MUJAO fusionne ensuite avec l’unité de Belmokhtar pour former Al-Mourabitoun. Al-Sahraoui hérite ainsi de combattants dotés d’une grande expérience de la région frontalière du Mali et ayant mené des attaques au Niger et, dans une moindre mesure, au Burkina Faso. Lorsqu’al-Sahraoui prête allégeance à l’État islamique en 2015, son unité vient de kidnapper un ressortissant roumain sur un site minier au Burkina Faso. L’EIGS se rapproche puis s’oppose au JNIM, particulièrement puissant dans le centre et le nord du Mali, et le nord du Burkina Faso. Le rapprochement entre ces deux organisations conduit à une division très lâche du territoire dans lequel l’EIGS opère, surtout à l’est des zones du JNIM. Même après la rupture des accords entre les deux groupes en 2019, l’EIGS récupère une partie des transfuges du JNIM, mais peu de ses nombreux territoires (Nsaibia et Weiss, 2020[19]).

Par ailleurs, les zones frontalières du Burkina Faso, du Mali et du Niger sont liées par le commerce, les échanges et le pastoralisme. L’EIGS opère ainsi dans une zone où nombre de ses propres recrues, mais aussi de ses ennemis civils armés et de non-combattants locaux, sont ancrés dans les réseaux transfrontaliers et traversent régulièrement les frontières. Les activités de l’EIGS perturbent les anciens modèles de commerce et déplacent des populations par-delà les frontières, par exemple du Mali vers le Niger. Dans la région Est du Burkina Faso, l’EIGS trouve des opportunités d’influence et de soutien politiques en contrôlant les mines artisanales d’or et en rouvrant les terrains de chasse dont l’État burkinabè avait limité l’accès aux résidents ; ces actions rappellent des schémas plus larges de djihadistes sahéliens ciblant les mines d’or (Lewis et McNeill, 2019[20]).

D’autre part, la zone des trois frontières abrite de nombreux groupes ethniques minoritaires. Les Peul sont par exemple plusieurs dizaines de millions, mais répartis en Afrique de l’Ouest et du Centre, et ne représentent que 13 % de la population du Mali et moins de 10 % de celles du Burkina Faso et du Niger. De même, les Touareg ne représentent que 11 % de la population du Niger et moins de 2 % de celles du Mali et du Burkina Faso (CIA, 2021[21]). Les différences ethniques et linguistiques peuvent compliquer les opérations de contre-insurrection en dressant des barrières culturelles et de communication entre les soldats et les civils, et en renforçant les tendances au profilage ethnique et aux punitions collectives.

Des organisations extrémistes violentes telles que l’EIGS exploitent les tensions interethniques présentes dans la région. Celles-ci peuvent concerner la concurrence pour la terre, les droits d’élevage et la mobilité, notamment transfrontalière. L’exemple le plus souvent cité au sujet de l’EIGS concerne les façons dont les conflits entre les Peul nigériens et les Touareg maliens, qui remontent aux années 1970, ont conduit des Peul à demander la protection de l’organisation (Zandonini, 2019[22]). Dans la région de Tillabéri, au Niger, l’EIGS recrute parmi les bergers et les villageois peul, leur offrant protection et enrichissement (Bøås, Cissé et Mahamane, 2020[23]). Au fil du temps, les extorsions et la prédation de l’EIGS accroissent les tensions intercommunautaires, renforçant les liens de certaines recrues avec l’EIGS, mais durcissant également l’opposition et la résistance de certains groupes, notamment les Zarma. En outre, à mesure que l’insurrection djihadiste se répand dans la région des trois frontières, la question de l’identité ethnique devient de plus en plus importante dans de nombreuses localités, les Peul dans leur ensemble étant de plus en plus assimilés à des terroristes par les forces de sécurité de l’État et d’autres groupes ethniques et groupes armés non étatiques. L’ethnicisation du conflit dans la région de Tillabéri fait écho à des dynamiques précédemment à l’œuvre avec et autour du JNIM dans le centre du Mali et le nord du Burkina Faso.

Enfin, les opérations antiterroristes et la mobilisation de milices marquées par leur appartenance ethnique contribuent à repousser l’EIGS à l’intérieur de la zone des trois frontières. Depuis sa formation, en 2015, l’EIGS est progressivement devenu une priorité de plus en plus importante pour la France, premier acteur occidental de la sécurité au Sahel. En 2017, l’embuscade de l’EIGS contre une patrouille américano-nigérienne à Tongo Tongo, près de la région de Tillabéri, marque un tournant décisif. En 2018, l’opération française Barkhane s’allie avec deux milices du nord du Mali, le Groupe d’autodéfense touareg Imghad et alliés (GATIA) et le Mouvement pour le salut de l’Azawad (MSA), pour combattre l’EIGS, en particulier dans les régions de Gao et de Ménaka au Mali (Nsaibia, 2018[24]). Cette opération a pour conséquence involontaire de pousser l’EIGS plus vers l’est du Burkina Faso, entraînant le déclenchement d’une grave insurrection dans cette zone. Lors du sommet sur la sécurité du G5 Sahel de janvier 2020 à Pau, en France, l’EIGS est déclaré ennemi numéro un de la France et des États sahéliens. Toutefois, la capacité de cette organisation à se déplacer dans la zone des trois frontières complique son élimination, même si les frappes françaises parviennent à tuer de nombreux dirigeants du groupe.

À mesure que le conflit s’étend au Sahel, l’EIGS pourrait traverser d’autres frontières, notamment celles qui séparent le Niger et le Nigéria, le Burkina Faso et le Bénin. L’une des attaques notoires de l’EIGS, visant un groupe de travailleurs humanitaires français et nigériens en vacances, s’est produite dans la réserve de girafes de Kouré, au sud-est de Niamey, non loin de la frontière avec le Nigéria. Des inquiétudes sont exprimées au sujet de la présence de l’EIGS, ainsi que du banditisme organisé et de la mobilisation communautaire armée peule dans les zones frontalières du sud-ouest du Niger, notamment Dosso et Maradi (ICG, 2021[25]). Compte tenu de l’importance du banditisme et du crime organisé de l’autre côté de la frontière, dans le nord-ouest du Nigéria, une expansion supplémentaire de l’EIGS dans le sud-ouest du Niger aurait des retombées régionales. La présence de l’EIGS dans le sud-ouest du Niger et l’est du Burkina Faso constitue également une menace sérieuse pour le nord du Bénin, où un enlèvement a déjà eu lieu en 2019, et où la présence de plusieurs cellules djihadistes est signalée depuis 2021 (de Bruijne, 2021[26]).

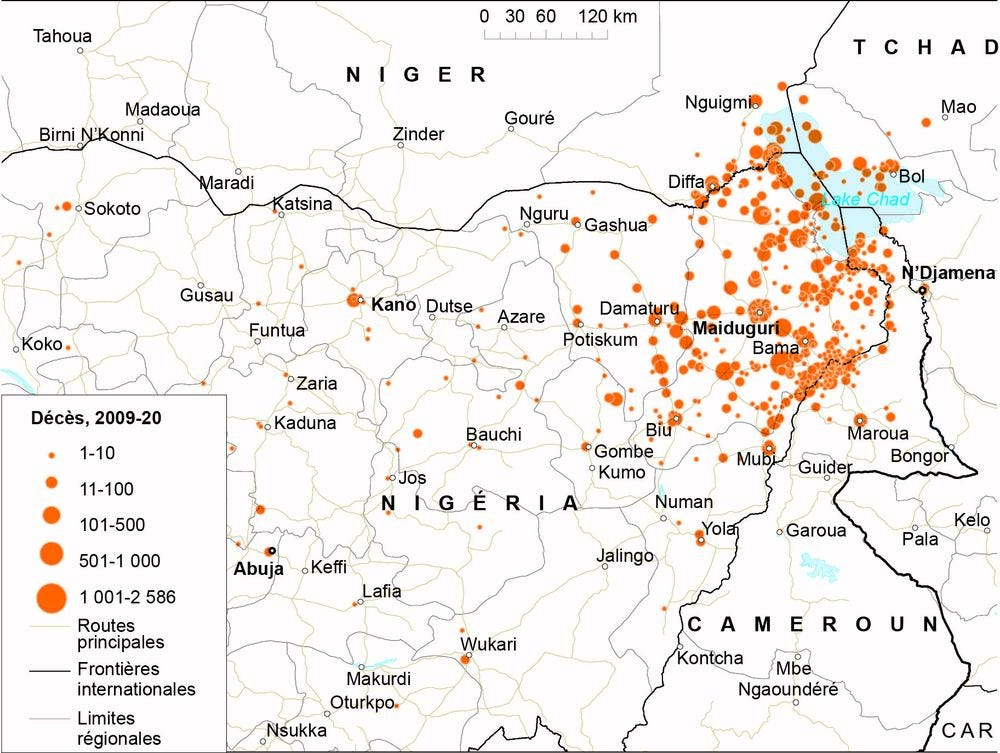

Djihadisme transnational autour du lac Tchad

La région du lac Tchad est l’un des épicentres de la violence frontalière dans la région depuis le début de l’insurrection de Boko Haram en 2009. Boko Haram signifie « l’éducation/la culture occidentales sont interdites par la loi islamique ». Officiellement connue sous le nom de Jamāʿat ʾahl al-sunnah li-l-Daʿwah wa-al-Jihād (le Groupe des disciples du prophète qui prêchent et combattent), l’organisation se forme au début des années 2000 au Nigéria, et établit son siège à Maiduguri, dans l’État de Borno, au nord-est du pays. La situation géographique de Maiduguri, ainsi que l’évolution du conflit impliquant Boko Haram et ses ramifications, contribuent rapidement à la régionalisation de la violence partisane et du recrutement.

L’État de Borno, ainsi que les États voisins de Yobe et d’Adamawa, entretiennent de longue date des liens politiques, économiques, culturels, religieux et linguistiques avec les zones voisines du bassin du lac Tchad (Hiribarren, 2017[27]). À l’époque précoloniale, de grandes entités politiques telles que le Kanem-Bornou et le califat de Sokoto (y compris son émirat d’Adamawa) recouvraient les frontières internationales actuelles entre le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigéria. La création de frontières coloniales et postcoloniales n’a pas effacé les liens profonds unissant les groupes ethniques de la région, tels que les Kanouri et les Peul. Les Kanouri sont le groupe dominant à Borno et Yobe ; ils sont nombreux dans la région de Diffa au Niger. Les Peul sont majoritaires dans l’Adamawa, le nord du Cameroun, et une grande partie du nord du Nigéria et du Sahel. La création de frontières n’a pas non plus rompu les liens commerciaux reliant Maiduguri à de nombreux autres marchés dans le bassin du lac Tchad et au-delà.

Les fondateurs de Boko Haram ont beaucoup voyagé au cours de leur vie et, au départ, l’organisation recrute largement parmi les migrants entrant dans les villes (Thurston, 2018[28]). La mobilité, qu’il s’agisse de migration interne ou depuis le bassin du lac Tchad, constitue donc une caractéristique essentielle du groupe depuis ses origines. Ses deux principaux dirigeants, Mohamed Yusuf (1970-2009) et Abubakar Shekau (mort en 2021), étaient tous deux originaires de Yobe ; une autre figure centrale, Mamman Nour (décédé en 2018), était probablement camerounais. Boko Haram est surtout dirigé par des Kanouri nigérians de Borno et Yobe, mais est resté ouvert à d’autres nationalités, comme le montre l’exemple du commandant tchadien Mustapha Chadi (ISWAP, 2018[29] ; U.S. Treasury Department, 2015[30]). Boko Haram a également attiré des recrues de la région de Diffa au Niger et de zones voisines jusqu’en 2009, lorsque l’organisation s’est engagée dans ce qui est devenu une insurrection de longue haleine contre l’État nigérian.

Après le soulèvement de 2009, Boko Haram cherche à nouer des liens plus étroits avec AQMI et le noyau d’Al-Qaïda, même si la relation s’avère difficile lorsque Shekau repousse les tentatives de contrôle de sa stratégie et de ses opérations. Les liens de Boko Haram avec AQMI portent sur la formation, les finances et la communication, en particulier entre fin 2009 et 2011 (Al-Bulaydi, 2017[31]). La présence de combattants de Boko Haram fait également l’objet de rumeurs lors de l’occupation djihadiste du nord du Mali en 2012-13, dans laquelle AQMI joue un rôle clé (Raghavan, 2013[32]). En 2013, les relations de Boko Haram avec d’autres groupes djihadistes s’essoufflent, alors que s’amplifient les violences perpétrées à grande échelle. Cette intensification du conflit répond aux opérations militaires brutales du Nigéria, ainsi qu’à la montée en puissance de la Force d’intervention civile conjointe (CJTF), force d’autodéfense soutenue par le gouvernement. La CJTF, dont les membres bénéficient de contacts locaux et de renseignements qui manquent à l’armée nigériane, contribue à réduire considérablement la présence de Boko Haram à Maiduguri, mais ses activités entraînent une escalade concomitante de la guerre en dehors de la capitale de l’État de Borno (Higazi, 2015[33]). Au cours de cette période, Boko Haram commence à attaquer le nord du Cameroun, où sa présence était jusque-là plus passive (recrutement, prédication, base arrière) depuis 2011 ou avant.

Pendant ce temps, au Nigéria, Boko Haram s’empare de territoires à l’été 2014, créant un « État » comprenant des parties de Borno, Yobe et Adamawa. Cette initiative alarme les pays voisins. Le Tchad et le Niger sont entraînés dans un conflit plus important avec Boko Haram début 2015. Une invasion conjointe menée par ces deux États chasse Boko Haram de plusieurs villes du nord-est du Nigéria et provoque de nombreuses représailles, dont des attaques à Diffa au Niger et N’Djamena au Tchad. Ne rencontrant pas de difficulté à traverser les frontières, les unités de Boko Haram s’installent en nombre sur les îles du lac Tchad et dans d’autres zones reculées (Carte 5.5). Les villes frontalières deviennent des foyers récurrents, à l’instar de Gamboru et Ngala à la frontière Nigéria-Cameroun. Les données sur les attaques et affrontements indiquent que la majorité des activités de Boko Haram concernent les États de Borno et Yobe, mais que certaines unités sont également très actives le long des frontières Nigéria-Cameroun et Nigéria-Niger (Prieto Curiel, Walther et O’Clery, 2020[34]).

Dans le même temps, les frontières affaiblissent les réponses des États du lac Tchad face à Boko Haram. À la suite de l’intervention tchado-nigérienne de 2015, les efforts de proposition d’une réponse régionale intégrée conduisent à la réactivation de la Commission du bassin du lac Tchad (CBLT), créée en 1964, et de la MNJTF, créée en 1994. Le quartier général de la MNJTF y conduit des patrouilles avec un siège situé à N’Djamena, bien que principalement commandé par des officiers nigérians. Les États et armées de la région continuent à agir pour la plupart de manière parallèle plutôt que pleinement intégrée. L’opération Bohama, lancée au Tchad en 2020, reçoit par exemple un certain soutien aérien nigérian, mais est principalement menée par l’armée tchadienne (Eizenga, 2020[35]).

Carte 5.5. Décès impliquant Boko Haram, ISWAP et les forces gouvernementales, 2009-20

Outre l’organisation d’Abubakar Shekau, les principales ramifications de Boko Haram sont ISWAP et l’Avant-garde pour la protection des musulmans en Afrique noire (plus connue sous le nom d’Ansaru). Officiellement formé en 2012, Ansaru opère surtout au Nigéria, mais l’organisation a également ciblé des Occidentaux et entretenu des liens étroits avec AQMI. Elle n’est pas parvenue à se développer et certaines de ses premières actions conduisent à l’arrestation d’une partie de ses dirigeants les plus importants. ISWAP a pris plus d’importance. De mars 2015 à l’été 2016, la faction de Boko Haram dirigée par Shekau prend le nom d’ISWAP après son allégeance à l’État islamique. En août 2016, les médias de l’État islamique annoncent officiellement la prise de pouvoir d’un rival de Shekau, Abou Mosab al-Barnaoui (l’un des fils de Mohamed Yusuf). Bien qu’il ait réaffirmé sa loyauté envers l’État islamique, Shekau se voit mis à l’écart avec une minorité de combattants du groupe, puis tué par l’ISWAP d’al-Barnaoui en 2021.

Comme la faction de Shekau, ISWAP a une présence régionale autour du lac Tchad, bien que le cœur de ses opérations reste l’État de Borno, au Nigéria. Le groupe reçoit un soutien fluctuant de l’État islamique central et pourrait avoir interagi avec les branches de l’État islamique en Libye (Foucher, 2020[36]). Dans le même temps, ISWAP continue à avoir de nombreux chefs nigérians, surtout après la mort de Mamman Nour (qui avait contribué à la rupture entre al-Barnaoui et Shekau) dans un probable différend interne, en 2018. Le groupe armé continue de mener des attaques dans les pays voisins du Nigéria, notamment dans la région de Diffa au Niger, sans toutefois s’étendre de manière concluante au-delà des territoires centraux autour du lac Tchad, où Boko Haram opère depuis le début de l’insurrection.

Les conséquences humanitaires des activités de Boko Haram s’étendent au-delà des frontières. En juin 2021, les personnes déplacées internes (PDI) dépassent le nombre de réfugiés dans tous les pays du bassin du lac Tchad, à l’exception du Niger (127 000 réfugiés et 105 000 PDI). Avec 2.2 millions de PDI en juin 2021, le nord-est du Nigéria est l’épicentre des déplacements, à la fois internes et vers les pays voisins (UNHCR, 2021[37]).

Conflits transnationaux au Tchad et alentour

Depuis son indépendance en 1960, le Tchad connaît des instabilités sur la quasi-totalité de ses frontières (encadré 4.1). À l’est, le pays est touché par le conflit du Darfour impliquant le gouvernement soudanais, les milices janjaouid soutenues par le gouvernement et plusieurs groupes rebelles (Carte 5.6). Le début de la guerre du Darfour est souvent fixé à 2003, date à laquelle des groupes rebelles, tels que le Mouvement pour la justice et l’égalité (JEM) et l’Armée de libération du Soudan (SLM), mènent une série d’attaques soutenues. L’histoire du conflit remonte toutefois au moins aux années 1980, avec des tensions autour des terres, de l’eau, de l’appartenance ethnique et de la politique. Les groupes impliqués comprennent les Arabes, les Four et les Zaghawa, présents sur la frontière soudano-tchadienne (Flint et De Waal, 2008[38]). L’ancien président Idriss Déby et de nombreux membres de son entourage sont zaghawa.

Le Darfour joue un rôle essentiel dans la rébellion d’Idriss Déby, en 1989-90, mais la guerre après 2003 exacerbe divers problèmes, notamment les attaques transfrontalières des Janjaouid, les tensions interethniques dans la région orientale et la compétition entre soutiens soudanais et tchadiens aux rebelles. Déby est accusé de soutenir le JEM dirigé par les Zaghawa, tandis que le Soudanais el-Bechir est, quant à lui, accusé de soutenir le Front uni pour le changement démocratique (FUC) et l’Union des forces pour la démocratie et le développement (UFDD), entre autres. Le régime d’Idriss Déby fait face à des rébellions dramatiques en 2006 et 2008 ; à deux reprises, des groupes rebelles tchadiens basés au Darfour atteignent N’Djamena et menacent la survie du régime. En 2010, Déby et el-Bechir s’engagent à cesser de soutenir leur ennemis réciproques, ce qui contribue à renforcer le pouvoir de Déby (Debos, 2016[39]). Les violences se poursuivent au Darfour, même après le rapprochement entre le Tchad et le Soudan, affectant durablement les déplacements, les violences entre agriculteurs et éleveurs et les tensions interethniques dans l’est du Tchad. Entre-temps, el-Bechir est renversé à la suite de manifestations populaires en 2019. Son remplacement par l’ancien commandant janjaouid, Mohamed Hamdan Dogale (alias Hemidti), laisse en suspens les intentions des nouveaux dirigeants soudanais au sujet d’Idriss Déby et de ses successeurs (ICG, 2019[40]).

Carte 5.6. Tchad et pays environnant

Source : Olivier Walther pour cette publication.

Au cours des années 2010, la principale base des rebelles tchadiens n’est pas le Darfour, mais la Libye. Idriss Déby s’est opposé à l’intervention menée par l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) en 2011 contre Kadhafi, estimant par la suite que cette décision avait provoqué le chaos au Sahel. Compte tenu de la présence transfrontalière de groupes ethniques clés tels que les Toubou, pourvoyeurs historiques d’une partie des dirigeants des groupes rebelles tchadiens et principaux commerçants transsahariens (Brachet et Scheele, 2019[41]), la Libye est devenue une destination pour les dissidents tchadiens du nord du pays. Haftar, de retour en Libye en 2011, établit un régime de facto pour ses forces dans l’est du pays et apporte un soutien intermittent à certains mercenaires et rebelles tchadiens (Tossell, 2020[42]). Deux incursions rebelles majeures ont lieu en territoire tchadien : l’Union des forces de la résistance (UFR) en 2019 et le Front pour l’alternance et la concorde au Tchad (FACT) en 2021. Elles nécessitent le recours aux frappes aériennes françaises en 2019, et le déploiement de l’armée tchadienne les deux fois. La survie, la planification et l’équipement des rebelles sont facilités par l’établissement d’une base arrière en Libye (Walsh, 2021[43]). En 2018, le Tchad signe un accord de contrôle des frontières avec le Niger, le Soudan et le Gouvernement d’accord national (GNA) de la Libye ; à l’été 2021, Mahamat Déby se rend au Soudan pour, entre autres, tenter de raviver ce cadre.

À sa frontière sud, le Tchad est accusé de soutenir le Séléka, coalition rebelle du nord de la République centrafricaine formée en 2012 et ayant renversé le gouvernement du président François Bozizé en 2013. Le Séléka est officiellement dissout en 2013, mais des factions « ex-Séléka » demeurent des acteurs clés de la crise actuelle en République centrafricaine. Les rebelles et les soldats de ce pays pénètrent parfois au Tchad, et en 2021, une importante dispute diplomatique éclate à la suite de l’attaque menée par les soldats de la République centrafricaine contre un poste frontalier tchadien.

Les régions frontalières ne sont pas toujours les épicentres spatiaux des conflits politiques

La relation entre violences et frontières est claire : les zones frontalières connaissent des niveaux élevés de violence, et la violence diminue avec la distance aux frontières. Ce constat vaut pour la région dans son ensemble, à ceci près que cette relation est très variable dans l’espace, à la fois dans et entre les pays. Par exemple, la violence est plus fréquente près des frontières dans certains des États où ont actuellement lieu d’importants conflits, comme le Burkina Faso et le Niger, mais cet effet est moins prononcé dans d’autres pays également en proie à des conflits, comme le Mali, le Nigéria et la Libye ; d’où l’hypothèse que les régions frontalières ne sont pas toujours les épicentres spatiaux des conflits politiques. En effet, dans certaines circonstances, comme lorsque le conflit prend une dimension urbaine ou se concentre sur le contrôle des capitales, les violences sont bien plus fortes à des distances aux frontières plus élevées que ne pourrait le laisser penser la relation observée au niveau régional.

Ce rapport suggère que ces schémas de violence aux frontières peuvent s’expliquer en partie par le choix des organisations extrémistes violentes d’utiliser les zones frontalières pour éviter les forces étatiques et y trouver des recrues parmi des populations locales mécontentes ou marginalisées (chapitre 2). La délocalisation d’AQMI d’Algérie vers le Sahel, le déplacement opportuniste de Boko Haram de l’État de Borno vers les États voisins ou, plus récemment, le déplacement de l’EIGS du Mali vers le Burkina Faso, confirment que les groupes armés transnationaux se déplacent dans des zones où le gouvernement ne veut ou ne peut pas les contrer (Arsenault et Bacon, 2015[44]). Les organisations extrémistes violentes utilisent également les zones frontalières pour recruter, former et étendre leurs opérations à l’international afin de bénéficier des réseaux sociaux établis lors des vagues précédentes du conflit (Walther, Radil et Russell, 2021[45]).

Dans le Liptako Gourma, par exemple, l’EIGS exploite les réseaux existants et les revendications locales ignorées par le gouvernement, se présentant comme le défenseur des communautés marginalisées, y compris les groupes pastoraux. Sa croissance est grandement facilitée par l’absence relative des services publics, confirmant l’argument selon lequel des frontières poreuses contribuent à la survie et au succès des djihadistes. À bien des égards, AQMI et l’EIGS apparaissent comme les plus transnationaux des groupes extrémistes armés de la région, et les plus disposés à remettre en cause les arrangements informels datant de l’époque coloniale entre les élites nationales et les populations frontalières.

Autour du lac Tchad, Boko Haram et ISWAP ont également fait preuve de grandes capacités à traverser les frontières, chercher refuge, recruter et trouver des filières d’approvisionnement alternatives, autant de capacités probablement liées à leur remarquable ténacité. Ces compétences sont particulièrement frappantes au lendemain du soulèvement de Boko Haram en 2009, lorsque le mouvement s’adapte à la montée en puissance de la CJTF en 2013, et après la campagne tchado-nigériane de 2015. À d’autres égards, cependant, Boko Haram et ISWAP ont conservé des caractéristiques propres, leur croissance dans les zones frontalières du Niger et du Cameroun n’est pas suivie d’un développement systématique dans d’autres parties de ces pays, encore moins dans des pays voisins comme la République centrafricaine. Boko Haram et ISWAP sont plus à l’aise dans les zones frontalières qu’à l’intérieur des pays, y compris au Nigéria. Bien que certaines des attaques les plus connues de Boko Haram aient eu lieu en dehors du grand bassin du lac Tchad, à l’instar des deux attentats à la bombe commis dans la capitale nigériane en 2011, la rébellion revient toujours à sa zone frontalière originelle.

Les groupes extrémistes violents présents dans les régions frontalières ont un accès facilité aux deux côtés des frontières ; aussi les États se trouvent-ils souvent dans la position difficile de choisir comment les contrer. Certains gouvernements de la région ont souhaité se lancer dans des attaques extraterritoriales transfrontalières contre des groupes extrémistes présents dans les pays voisins. Les forces gouvernementales opèrent parfois dans le cadre de partenariats régionaux formels, tels que l’ECOMOG, la CJTF, la MNJTF ou le G5 Sahel, mais aussi parfois unilatéralement. Dans les deux cas, ces réponses restent le plus souvent circonscrites aux régions frontalières pour diverses raisons, parmi lesquelles la crainte de mettre à rude épreuve les normes internationales de souveraineté des États ou de perturber les relations avec les États voisins. Cette situation contribue aux taux de violence plus élevés le long de certaines frontières, comme entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, et dans la région du lac Tchad.

Ces schémas étant le résultat des interactions entre les États et leurs adversaires en Afrique du Nord et de l’Ouest, il importe de reconnaître que les zones frontalières ne sont pas des espaces intrinsèquement violents, et que les populations frontalières n’ont pas vocation à être victimes ou sources de violence. En effet, ce rapport montre par exemple que les événements violents ne se produisent à un taux beaucoup plus élevé que prévu que dans un périmètre de 20 km ou moins autour des frontières. Au-delà de ces 20 km, les zones frontalières dans leur ensemble semblent similaires à celles non frontalières, et nombre d’entre elles ne présentent aucune violence. De plus, ce rapport montre qu’au niveau régional, la relation entre violences et frontières est également très variable dans le temps et qu’elle présente une nature épisodique, au gré des conflits.

Ce rapport dans sa globalité souligne que rien n’est inévitable en matière de violences aux frontières et que les conditions actuelles, aussi difficiles soient-elles dans de nombreuses régions frontalières, peuvent être améliorées. Gouvernements, organisations internationales et non gouvernementales et organisations de la société civile ont tous un rôle à jouer dans la désescalade de la violence et contre l’attrait des groupes extrémistes pour les frontaliers.

Références

[1] ACLED (2021), Armed Conflict Location & Event Data Project, https://acleddata.com.

[31] Al-Bulaydi, R. (2017), Nasa’ih wa-Tawjihat Shar‘iyya min al-Shaykh Abi al-Hasan Rashid li-Mujahidi Nayjiriya, http://Jihadology.net.

[44] Arsenault, E. et T. Bacon (2015), « Disaggregating and defeating terrorist safe havens », Conflict and Terrorism, vol. 38/2, pp. 85-112.

[23] Bøås, M., A. Cissé et L. Mahamane (2020), « Explaining violence in Tillabéri: Insurgent appropriation of local grievances? », The International Spectator, vol. 55/4, pp. 118-132, https://doi.org/10.1080/03932729.2020.1833567.

[41] Brachet, J. et J. Scheele (2019), The Value of Disorder: Autonomy, Prosperity, and Plunder in the Chadian Sahara, Cambridge University Press, Cambridge, https://doi.org/10.1017/9781108566315.

[21] CIA (2021), « World Factbook », Skyhorse, New York.

[26] de Bruijne, K. (2021), « Laws of Attraction: Northern Benin and risk of violent extremist spillover », Clingendael, 10 juin, https://www.clingendael.org/publication/northern-benin-and-risk-violent-extremist-spillover.

[39] Debos, M. (2016), Living by the Gun in Chad : Combatants, Impunity and State Formation, Zed Books, New York.

[47] Dowd, C. (2018), « Nigeria’s Boko Haram : Local, national and transnational dynamics », African Border Disorders, pp. 115-135, https://doi.org/10.4324/9781315166483-6.

[35] Eizenga, D. (2020), « Chad’s escalating fight against Boko Haram », West African Studies, 20 avril, https://africacenter.org/spotlight/chad-escalating-fight-against-boko-haram.

[38] Flint, J. et A. De Waal (2008), Darfur : A New History of a Long War, Zed Books, London.

[36] Foucher, V. (2020), The Islamic State Franchises in Africa: Lessons from Lake Chad, International Crisis Group, 29 octobre, https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/islamic-state-franchises-africa-lessons-lake-chad.

[33] Higazi, A. (2015), « Mobilisation into and against Boko Haram in North-East Nigeria », dans Tall, K., M. Pommerolle et M. Cahen (dir. pub.), Collective Mobilisations in Africa : Enough is Enough!, Brill, https://doi.org/10.1163/9789004300002_014.

[27] Hiribarren, V. (2017), A History of Borno: Trans-Saharan Empire to Failing Nigerian State, Hurst & Company, Londres.

[25] ICG (2021), « South-western Niger: Preventing a new inssurection », International Crisis Group, Bruxelles, 29 avril.

[40] ICG (2019), « Avoiding the resurgence of intercommunal violence in Eastern Chad », International Crisis Group, Bruxelles, 30 décembre.

[14] ICG (2017), « The Social Roots of Jihadist Violence in Burkina Faso’s North », International Crisis Group, Bruxelles, 12 octobre.

[29] ISWAP (2018), Khadh‘ al-Waram min al-Khawarij al-Shakawiyya bi-Bay‘at Ahl al-Karam, Islamic State West Africa Province, http://Jihadology.net.

[17] Le Roux, P. (2019), « Exploiting borders in the Sahel: The Islamic State in the Greater Sahara », Africa Center for Strategic Studies, 10 juin, https://africacenter.org/spotlight/exploiting-borders-sahel-islamic-state-in-the-greater-sahara-isgs/.

[20] Lewis, D. et R. McNeill (2019), « How jihadists struck gold in Africa’s Sahel », https://www.reuters.com/investigates/special-report/gold-africa-islamists/.

[16] Nsaibia, H. (2020), In Light of the Kafolo Attack, Armed Conflict Location & Event Data Project, 24 août.

[24] Nsaibia, H. (2018), « Targeting of the Islamic State in the Greater Sahara (ISGS) », Armed Conflict Location & Event Data Project, 21 mars.

[19] Nsaibia, H. et C. Weiss (2020), « The End of the Sahelian anomaly: How the global conflict between the Islamic State and al-Qa`ida finally came to West Africa », CTC Sentinel, vol. 13/7, pp. 1-14.

[6] OCDE/CSAO (2020), Géographie des conflits en Afrique du Nord et de l’Ouest, Cahiers de l’Afrique de l’Ouest, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/4b0abf5e-fr.

[15] Pflaum, M. (2021), « Pastoralist violence in North and West Africa », West African Papers, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/63dff519-en.

[34] Prieto Curiel, R., O. Walther et N. O’Clery (2020), « Uncovering the internal structure of Boko Haram through its mobility patterns », Applied Network Science, vol. 5/1, pp. 1-23.

[46] Radil, S., I. Irmischer et O. Walther (2021), « Contextualizing the relationship between borderlands and political violence: A dynamic space-time analysis in North and West Africa », Journal of Borderlands Studies, https://doi.org/10.1080/08865655.2021.1968926.

[32] Raghavan, S. (2013), « Nigerian Islamist militants return from Mali with weapons, skills », The Washington Post, 31 mai.

[13] RFI (2018), « Algérie: reddition du chef terroriste malien Sultan Ould Badi à Tamanrasset », Radio France Internationale, 13 août, https://www.rfi.fr/fr/afrique/20180813-algerie-reddition-chef-terroriste-malien-sultan-ould-badi-tamanrasset.

[4] Scheele, J. (2012), Smugglers and Saints of the Sahara : Regional Connectivity in the Twentieth Century (African Studies), Cambridge University Press, Cambridge.

[11] Sterman, D. et N. Rosenblatt (2018), All Jihad is Local. ISIS in North Africa and the Arabian Peninsula, New America, Washington, D.C.

[12] Thurston, A. (2020), Jihadists of North Africa and the Sahel: Local Politics and Rebel Groups, Cambridge University Press, https://doi.org/10.1017/9781108771160.

[28] Thurston, A. (2018), « Political settlements with jihadists in Algeria and the Sahel », West African Papers, No. 18, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/0780622a-en.

[9] Thurston, A. (2017), « Who Counts as al-Qaeda: Lessons from Libya », Lawfare, 7 mai, https://www.lawfareblog.com/who-counts-al-qaeda-lessons-libya.

[8] Topol, S. (2014), « Guns and Poses. Smuggling and subterfuge in the North African desert », Harper’s Magazine Decembre.

[42] Tossell, J. (2020), Libya’s Haftar and the Fezzan: One year on, 13 janvier, https://www.clingendael.org/publication/libyas-haftar-and-fezzan-one-year.

[30] U.S. Treasury Department (2015), Treasury Sanctions Senior Boko Haram Leaders, 1 décembre, https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0290.aspx.

[37] UNHCR (2021), Niger Operational Update, United Nations High Commissioner for Refugees, juin.

[10] Wainscott, A. (2017), Bureaucratizing Islam : Morocco and the War on Terror, Cambridge University Press, Cambridge.

[43] Walsh, D. (2021), « Where Did Chad Rebels Prepare for Their Own War? In Libya », The New York Times, 22 avril, https://www.nytimes.com/2021/04/22/world/africa/chad-rebels.html.

[18] Walther, O. et al. (2020), « Mapping travel time to assess accessibility in West Africa: The role of borders, checkpoints and road conditions », Journal of Transport Geography, vol. 82, https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2019.102590.

[7] Walther, O. et Miles (dir. pub.) (2018), African Border Disorders. Addressing Transnational Extremist Organizations, Routledge, New York.

[45] Walther, O., S. Radil et D. Russell (2021), « Mapping the Changing Structure of Conflict Networks in North and West Africa », African Security, vol. 14/3, pp. 211-238, https://doi.org/10.1080/19392206.2021.1996173.

[2] Walther, O. et al. (2021), « Introducing the Spatial Conflict Dynamics Indicator of political violence », Terrorism and Political Violence, https://doi.org/10.1080/09546553.2021.1957846.

[5] Walther, O. et O. Retaillé (2021), « Mapping the Sahelian space », dans Villalon, L. (dir. pub.), The Oxford Handbook of the African Sahel, Oxford University Press, Oxford.

[22] Zandonini, G. (2019), « Niger, part 3: Guns won’t win the war », The New Humanitarian, 15 avril, https://www.thenewhumanitarian.org/special-report/2019/04/15/niger-part-3-guns-conflict-militancy.

[3] Zelin, A. (2020), Your Sons Are at Your Service: Tunisia’s Missionaries of Jihad, Columbia University Press, New York.

Notes

← 1. Cette partie s’inspire des travaux de Radil et al. (2021[46]).

← 2. This section builds on an original draft by Alexander Thurston.