Ce chapitre présente les points de vue d'experts et de personnalités impliqués dans les questions de sécurité et de développement sur la nature transnationale des violences en Afrique du Nord et de l'Ouest et leurs impacts sur les politiques. Le fait que la dégradation de la sécurité dépasse le seul phénomène terroriste et djihadiste, et reflète l'émergence ou la résurgence de conflits communautaires, d'insurrections et de milices, pose de nouveaux défis aux États et à leurs partenaires. Face à cette situation préoccupante, les contributeurs soulignent la nécessité de réduire les disparités sociales et économiques entre territoires, afin d’aider à restaurer la légitimité de l'État et des pouvoirs publics. Cette continuité territoriale devrait s’appuyer sur une cohésion sociale entre populations et États, ainsi qu’une continuité informationnelle et socio-économique entre zones frontalières et capitales. Communautés, autorités locales et nationales, institutions régionales et partenaires du développement sont appelés à redoubler leurs efforts de coordination pour améliorer la sécurité, notamment dans les zones frontalières sahéliennes, et favoriser un développement transformateur de l'agriculture.

Frontières et conflits en Afrique du Nord et de l’Ouest

6. Réduire la violence dans les régions frontalières Africaines : perspectives politiques

Abstract

Messages clés

L'insécurité, et sa progression continue au Sahel ces 15 dernières années sous l’effet des actions des groupes terroristes, mettent en lumière les fragilités internes et sociales des États et des sociétés.

Un « sursaut civil et politique », axé sur un développement social, environnemental et économique durable à long terme, est indispensable.

Il est crucial de protéger la dignité des populations, de repenser la continuité territoriale et informationnelle, et de promouvoir l'intégration régionale locale.

La capacité de transformation de l'agriculture dans les zones frontalières ne peut se traduire par la création de richesses sans le déploiement de stratégies adéquates et contextualisées pour contrer la violence politique.

Emanuela Claudia Del Re

Représentante spéciale de l'Union européenne (RSUE) pour le Sahel, ancienne vice-ministre italienne des Affaires étrangères

La Stratégie intégrée de l’Union européenne (UE) au Sahel souligne la dimension frontalière de la nature des violences et de leurs différentes formes. Comment la stratégie et les mécanismes européens récents intègrent-ils cette dimension frontalière et/ou multiscalaire (locale, nationale, régionale) ?

Au Sahel, l’UE concentre ses actions sur la lutte contre le terrorisme et les groupes armés, le trafic transfrontalier et le crime organisé, conformément aux conclusions du Conseil de 2020 sur l’action extérieure de l’UE en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent. L’Organisation rappelle le rôle joué par l’engagement de plusieurs de ses États membres dans la réussite de ses missions de formation des militaires (European Union Training Mission [EUTM]) et de renforcement des capacités des forces de police (European Union Capacity Building [EUCAP]). L’adhésion de plusieurs États membres de l’UE à la Task Force Takuba, destinée à soutenir les forces armées maliennes en opération, est également très importante.

L’UE concentre ses efforts dans la région sur la promotion de la bonne gouvernance. Il s’agit de l’un des principaux axes de la nouvelle Stratégie intégrée de l’UE au Sahel (avril 2021), considérant que le manque d’accès aux services publics de base contribue, entre autres, à la défaillance du contrat social, laquelle favorise le terrorisme et la violence. Le renforcement de la résilience des populations locales par l’atténuation des vulnérabilités, en s’appuyant sur la réduction des déséquilibres sociaux – au profit des jeunes et des femmes –, favorise la cohésion sociale, puissant instrument de lutte contre la violence. Il faut réduire les disparités entre territoires sur le plan du développement social et économique afin de contribuer à restaurer la légitimité des États et des pouvoirs publics.

L’UE souligne l’importance d’un « sursaut civil et politique » et propose un nouveau pacte politique et de gouvernance mettant l’accent sur la stabilisation à court terme et des perspectives de développement social, environnemental et économique durables à long terme, au-delà de l’effort militaire. Que vise ce nouveau pacte et comment fonctionne-t-il ?

Le nouveau pacte proposé par l’UE ambitionne d’accompagner la stabilisation de la région en travaillant en étroite coopération avec ses partenaires sahéliens. La Stratégie intégrée concrétise la nouvelle vision européenne à long terme en mettant davantage l’accent sur la gouvernance. Cette vision accorde une place prépondérante aux contributions fondamentales de la société civile et des autorités locales. Elle souligne en outre la nécessité de consolider les systèmes judiciaires et de lutter contre l’impunité au sein des forces armées afin de renforcer la confiance auprès des populations. Celle-ci, ainsi que des relations saines entre parties civiles et militaires, sont en effet primordiales pour parvenir à une plus grande stabilité.

L’UE est déterminée à travailler avec ses partenaires au Sahel afin de trouver des solutions politiques durables, indispensables pour faire face aux crises politiques et sécuritaires. La Stratégie énonce clairement que le principe de redevabilité mutuelle, reposant sur un dialogue politique étroit et permanent, est essentiel pour avancer sur les points prioritaires, définis conjointement, dans un climat de confiance. Elle intègre un élément clé : le fait que les États sahéliens assument la responsabilité de la stabilisation de leurs territoires. À mon sens, ce concept de responsabilité doit s’entendre comme la reconnaissance d’une appropriation africaine, c’est-à-dire de solutions africaines aux problèmes africains. Nous, UE, nous accompagnerons nos partenaires dans la recherche des meilleures solutions à leurs défis urgents.

Selon vous, quels sont les défis les plus urgents à court et moyen termes pour la région et ses partenaires ?

Les défis au Sahel sont complexes et multidimensionnels : héritage colonial, mauvaise gouvernance, instabilité économique persistante, pauvreté extrême, changement climatique, sécheresse et désertification, croissance démographique sans éducation, chômage des jeunes, fragilités politiques et sociales, menaces terroristes grandissantes, groupes armés, augmentation du nombre de réfugiés et de déplacés internes et, récemment, une pandémie mondiale provoquant et exacerbant des situations récurrentes, telles que l’insécurité alimentaire. Tous ces facteurs se conjuguent en un sombre tableau, où insécurité et pauvreté s’alimentent dans un cercle vicieux d’instabilité.

L’éducation est l’un des défis les plus alarmants. Certaines études montrent qu’un jeune sur deux seulement est alphabétisé dans la région (contre plus de trois sur quatre en moyenne en Afrique). Seul un élève sur trois termine ses études secondaires. L’accès à l’éducation – et plus globalement aux services de base – revêt une importance capitale dans la région, qui plus est dans un contexte de forte croissance démographique (+3 % par an), aggravé par le fait que l’augmentation du taux de scolarisation s’est accompagnée d’une baisse de la qualité de l’enseignement. Les jeunes du Sahel constituent un formidable capital humain ; ils méritent de pouvoir réaliser leurs rêves et de contribuer ainsi au développement et à la stabilisation de leurs communautés. C’est pourquoi j’estime que nous devons investir principalement dans l’éducation, en parallèle de nos engagements dans la sécurité. Bien que les conditions soient extrêmement difficiles dans la région, le potentiel de croissance est important. Le Sahel est l’une des régions les plus dynamiques d’Afrique, mais la transformation structurelle de ses économies est lente.

Une plus grande coordination entre tous les partenaires et parties prenantes permettrait de placer le Sahel au cœur de nos politiques. La reconnaissance du lien entre sécurité et développement est la clé pour construire l’avenir des populations sahéliennes, pour et avec elles.

Ambassadeur Maman Sambo Sidikou

Haut représentant de la Mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel (MISAHEL)

Opérationnaliser la « protection des citoyens » au Sahel

Quelles vous semblent les priorités pour l’avenir des populations sahéliennes ?

Depuis les années 1960, nous portons sur le « Sahel » un regard préoccupé dont les questions suscitent certaines réponses – presque « automatiques ». J’entends par « nous » une vaste communauté de penseurs, praticiens et « curieux », qui aimons souvent lier l’idée à l’action et sommes soucieux de la notion d’impact (quelles que puissent être les méthodes conçues pour (tenter de) le (dis)cerner…).

Ces 50 dernières années, à divers niveaux et sur différents continents, j’ai pris part à plusieurs dispositifs institutionnels dont les objectifs combinaient sécurité et prospérité. À mon sens, il convient de situer l’évolution de la bande sahélo-saharienne dans un contexte international – celui de la majorité des outils d’analyse et des référentiels opérationnels auxquels nous sommes exposés. Trois priorités me semblent particulièrement saillantes : protéger la dignité, repenser la continuité territoriale et informationnelle, et promouvoir une intégration régionale de proximité.

Qu’entendez-vous par protéger la dignité ?

La crise est une épreuve – dont nous devons sortir plus forts. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la débâcle socioéconomique s’est accompagnée d’une initiative humanitaire sans précédent. La « Cooperative for American Remittances to Europe », l’ONG CARE, a alors distribué plusieurs millions de rations alimentaires. En Allemagne, qui a reçu ces dons jusqu’en 1960, les personnes de ma génération associent le nom de l’organisation non gouvernementale (ONG) à cette intervention, par laquelle le vainqueur aida le vaincu sans pour autant lui ôter sa dignité. Il est vrai qu’une partie des dons provenaient d’Américains souhaitant aider leurs familles résidant sur « le Vieux continent ».

Il s’agit, à ma connaissance, d’un moment sans précédent d’une philanthropie de masse combinant action gouvernementale, contribution de la diaspora et solidarité active du grand public. C’est peut-être un exemple à méditer, pour ceux d’entre nous qui « produisons » ou « accueillons » les migrants d’un monde où les frontières sont à la fois plus subtiles et moins franchissables…

Ce détour me permet de souligner un fait majeur, alors que certains acteurs du monde humanitaire se préoccupent de l’accès à certaines zones de conflits – dans le respect de principes d’indépendance et d’impartialité. Sans me prononcer sur le bien-fondé des escortes militaires accompagnant certains convois « caritatifs », je m’interroge sur l’importance du recours au « contenu local » au Sahel.

Je pense que le meilleur moyen de protéger la dignité des uns et des autres, tout en initiant un cercle vertueux, est de créer une dynamique reposant sur un échange de (bons) services. Ceci comprend l’ingénierie sociale de nos interventions (comme le recommande Jean-Pierre Olivier de Sardan (2021[1])), la chaîne logistique ou encore les « biens » distribués (idéalement, des céréales produites dans la région plutôt qu’importées de continents éloignés, avec l’empreinte carbone que l’on sait).

Trop longtemps, parfois animés des meilleures intentions, nous avons conçu des dispositifs dont l’essentiel de la valeur ajoutée ne bénéficie que marginalement aux zones que nous définissons comme « prioritaires ». Sous-emploi, chômage… ou parfois contrats ponctuels avec des tâches ancillaires confiées à des diplômés – c’est, parfois, l’effet induit d’« approches-projets » et de règles rédigées en ignorant le contexte de nos « activités ».

Au Sahel, il nous faut accompagner la montée en gamme d’un secteur privé répondant aux objectifs de ce que les sociétés prospères appellent « l’économie sociale ». Créer de l’emploi et produire des « biens publics sociaux », tout en tirant parti des attentes et outils d’une société.

Les enjeux sont opérationnels et « transactionnels ». Procéder ainsi est, très souvent, plus efficace et discret. Cela permet de respecter certaines valeurs locales sanctifiant la discrétion du don.

Surtout, travailler de la sorte permet de cerner les véritables enjeux et de consolider les maillons d’une chaîne de création de valeur(s) – débutant, notamment, par la confiance entre des acteurs dont les destinées sont inséparables, renforçant la dignité de chacun ».

Comment repenser la continuité territoriale et informationnelle ?

L’économie de la zone sahélo-saharienne ne peut se comprendre sans l’inscrire dans des flux internationaux, passant notamment par le Maghreb, le Machrek, la Corne de l’Afrique, l’Afrique du Golfe de Guinée, etc. L’élevage permet de souligner l’importance de la création de valeur(s) partagée(s), dans un périmètre immédiat ainsi qu’à plusieurs milliers de kilomètres « à la ronde ».

J’ai été associé à la production de « Hottungo : cohésion sociale entre agriculteurs et éleveurs au Sahel », documentaire récemment nominé lors d’un festival de film international en Australie. L’objectif des réalisateurs était de mettre en lumière une initiative de la société civile nigérienne (ONG Kawtal Waafakey) et la qualité de la coopération entre filières de producteurs (associations d’éleveurs et d’agriculteurs) et administrations.

Il s’agissait également d’accompagner la diplomatie entre bande sahélo-saharienne et contrées plus méridionales, pour qu’une gestion mutuellement bénéfique de la transhumance bénéficie au plus grand nombre d’acteurs économiques – conformément à certains objectifs d’organisations dont nos États sont membres (CEDEAO, UA…). Ce travail s’inscrivait aussi dans une volonté d’innover « à la sahélienne » – en matière de réalisations comme de communication.

L'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a fait le pari d’investir dans une initiative pilote de coopération transfrontalière entre municipalités des régions du Sahel (Burkina Faso), de Tombouctou (Mali) et de Tillabéri (Niger) – où vivent 5.5 millions d’habitants et 30 % du cheptel des trois pays. L’enjeu opérationnel est tangible : renforcer la chaîne de valeur de l’économie pastorale suppose de réaliser des infrastructures bénéficiant aux acteurs des filières concernées (aménagements pastoraux, points d’eau, couloirs de passage, pistes à bétail et hangars, abattoirs).

Il me semble primordial que nous fassions plus pour appuyer un secteur à fort potentiel d’intégration régionale, car il « relie » producteurs du Sahel et consommateurs des grandes villes du Golfe de Guinée. Il s’agit donc de répondre aux besoins – urgents – de nos concitoyens, sans perdre de vue que le « libre-échange » est une priorité d’institutions économiques (UEMOA) et politiques (CEDEAO, UA) établies.

La continuité est donc celle d'une activité socioéconomique dans une zone territoriale donnée. Comment permettre à certains éleveurs de conserver savoir-faire et « vocations », tout en s’adaptant aux besoins du marché contemporain ? La continuité est également celle des flux sur des axes de communication devenus les cibles de l’insurrection – quand elle installe des mines qui mutilent civils et soldats. Comment envisager des ponts aériens ? Comment tirer meilleur parti de la navigation fluviale ? La continuité est enfin celle d’une cohésion sociale de proximité – entre des administrés et leurs édiles. Comment organiser un scrutin quand les habitants d’une commune sont presque tous éparpillés en plusieurs lieux en raison d’une insécurité croissante ?

Quelle/s aide/s peuvent nous offrir les réseaux sociaux et les radios pour organiser des conseils municipaux à distance et préparer la sortie de la crise en tirant le meilleur parti d’outils de communication désormais incontournables ? Voici quelques questions qui me viennent à l’esprit, quand je rencontre les forces vives des pays du Sahel où me conduit ma mission.

Comment valoriser l’intégration régionale de proximité et accompagner les transformations de la région ?

En septembre 2018, Yacouba Sawadogo, paysan burkinabé opiniâtre et efficace, s’est vu décerner un « prix Nobel alternatif ». Il travaillait depuis quatre décennies pour changer le cours de l’histoire dans sa région. Au Sahel, nous devons composer avec des événements climatiques extraordinaires qui peuvent, en l’espace de quelques mois, déstabiliser faune, flore et communautés humaines. Une part importante de notre économie dépend de la pluie, et le leadership de M. Sawadogo a consisté à propager (au Burkina Faso et au Niger) les zai, petites cuvettes artificielles s’inscrivant dans des pratiques ancestrales. Beaucoup reste à faire, et nous devons conforter l’empirisme de nos producteurs en le dotant de l’attention et des ressources (humaines, financières et politiques) qu’il mérite.

Nous avons tenté la centralisation après les Indépendances, puis opté pour une décentralisation trop souvent dépourvue de fonds financiers et d’une vision de l’accès du plus grand nombre à la prospérité. Nos sociétés disposent désormais de la maturité requise pour savoir que notre trajectoire doit conjuguer dynamisme du secteur privé et administration saine des pouvoirs publics. Recourir aux zai ne signifie pas que les solutions de nos défis se trouvent toutes dans notre passé. Il faut promouvoir la recherche, de façon significative. L’essentiel doit être de renforcer notre capacité à transformer les résultats de nos investigations en interventions dont l’impact est rapide, tangible et stimule un « cercle vertueux ».

Dans nombre de pays de la bande sahélo-saharienne, la gestion inéquitable et non concertée des ressources naturelles (eau, terre et forêts) fragilise le tissu social, grève la gouvernance locale et sape la création de valeur partagée. C’est, avant tout, un défi social et économique.

L’enjeu actuel est d’identifier une meilleure « ingénierie sociale » pour que coïncident nos valeurs (respect mutuel, partage) et nos outils – par un recours au civisme de nos citoyens et à une gestion administrative simple, efficace et prévisible. Il y va de la (qualité de) vie de nos « concitoyens » et de notre capacité collective à créer de la stabilité et de la prospérité grâce à une « intégration régionale de proximité » reposant sur la production et la première transformation de nos ressources agricoles (y compris le coton, par exemple). Je sais que l’Union africaine « appelle les gouvernements de la région à un effort concerté pour améliorer la gouvernance des ressources naturelles » et suis convaincu que tout résultat pérenne demandera de travailler avec notre secteur privé. Pour que s’affirme une amélioration tangible de la (qualité de) vie des Sahéliens, nous devons permettre au plus grand nombre de contribuer à une économie circulaire, garante d’une prospérité durable et partagée.

En conclusion, combiner protection des citoyens et création de valeur partagée.

Les phénomènes de ruées vers l’or que nous observons dans plusieurs pays sahéliens résultent pour partie du sous-emploi et de l’importance de l’économie que l’on continue à désigner comme « informelle », y compris quand elle se révèle plus importante que l’économie « formelle ». Des milliers de jeunes femmes et de jeunes hommes vont à l’aventure sur nos routes et à travers la brousse. Happés par le rêve d’une réussite rapide et prêts à fournir des efforts remarquables, ils font preuve de courage et tentent de triompher de l’adversité.

Au-delà des anathèmes décrivant l’orpaillage artisanal et tout en sachant à quel point les devises offertes par certaines multinationales sont importantes pour équilibrer les budgets de certains de nos États, j’entends de plus en plus de voix inviter à une approche plus équilibrée.

Les gisements ignorent les frontières, tout comme certains acteurs de l’industrie minière. La forte demande socioéconomique des citoyens du Sahel est un élément incontournable. Le temps semble venu de combiner saine gestion des ressources naturelles et meilleure répartition des bénéfices créés par l’augmentation des cours de l’or. L’enjeu est immédiat : offrir à un plus grand nombre de Sahéliens la possibilité de vivre dignement des fruits de leur labeur dans leur région. Cette façon de combiner « protection des citoyens » et « création de valeur partagée » me paraît digne de réflexion – et d’action… !

Dr. Alain Antil

Chercheur, Directeur du Centre Afrique subsaharienne de l’Institut français des relations internationales (Ifri)

Barkhane et la sécurité au Sahel

La dégradation de la sécurité au Sahel enregistrée ces 15 dernières années a mis en lumière certaines fragilités des États et des sociétés sahéliennes. Elle ne procède pas uniquement d’un front jihadiste s’opposant à des États fragiles, mais également à l’émergence d’autres problèmes tels que les conflits communautaires, les insurrections et la multiplication de milices. Les tendances sont très négatives, en particulier au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Ces dynamiques conflictuelles locales s’ajoutent à une absence ou « présence dégradée » de l’État dans certaines périphéries et à de faibles capacités de contrôle des frontières et des espaces frontaliers. Les pays sahéliens et leurs principaux partenaires tentent de remédier à ces faiblesses et à la circulation d’armes, de combattants, de drogues, et de migrants au travers de leurs frontières. Les Sahéliens ont pris conscience qu’une addition de politiques nationales n’était pas suffisante pour aborder et régler ces questions. De surcroît, la coopération entre États sur ces problèmes transnationaux n’était initialement pas aisée dans un contexte de méfiance ou d’hostilité entre les deux rives du Sahara.

De multiples initiatives sécuritaires ayant une dimension frontalière spécifique

Au cours des dernières décennies, des initiatives plus ou moins efficientes sur le plan sécuritaire se sont progressivement mises en place dans l’espace saharo-sahélien. Cette région est à cheval sur trois Communautés économiques régionales : Union du Maghreb arabe (UMA), Communauté économique des états d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et Communauté économique des états d’Afrique centrale (CEEAC). Portée initialement par la Libye, la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD), qui regroupe 29 pays riverains du Sahara autour d’objectifs de coopération économique et de développement, s’est également dotée d’initiatives sécuritaires, d’abord autour des problèmes soudano-tchadiens puis à travers sa Stratégie sécurité et développement de la zone sahélo-saharienne.

En 2010, à l’initiative de l’Algérie, le Comité d’état-major opérationnel conjoint (CEMOC) propose une gestion coordonnée des espaces frontaliers algériens en collaboration avec ses voisins du sud. Un état-major conjoint à Tamanrasset est mis en place et un droit de poursuite au-delà des frontières nationales est institué. La création du CEMOC se conjugue à une initiative parallèle appelée Unité de fusion et de liaison (UFL) dans le domaine de l’échange de renseignements, sans grande efficience toutefois. L’Algérie souhaite affirmer politiquement sa centralité dans la lutte contre le terrorisme au Sahara-Sahel au regard d’autres acteurs (France, Libye, Maroc et). Le CEMOC prévoit un droit de poursuite hors des frontières bien que la constitution algérienne (Article 26) interdit à l’armée nationale populaire d’intervenir en dehors de ses frontières (Porter, 2015[2])1. Cette contradiction en les termes paralyse le CEMOC et conduit les Sahéliens à imaginer d’autres outils.

En janvier 2010, le Soudan et le Tchad, qui s’opposent par proxys interposés depuis une décennie, signent un protocole de sécurisation des frontières et décident de créer la Force mixte tchado-soudanaise (FMTS), constituée de 3 000 soldats, dédiée à la sécurisation de la frontière commune. Les 1 500 soldats de chacun des deux pays ont droit de poursuite jusqu’à 100 kilomètres chez le voisin, le commandement de la force revenant alternativement à des officiers supérieurs des deux pays.

Plus à l’ouest, la Force multinationale mixte (MNJTF2) est fondée le 21 mars 1994 au sein de la Commission du bassin du lac Tchad (CBLT) pour lutter contre la criminalité dans la zone. Elle est restée relativement discrète pendant presque deux décennies. Face au problème de terrorisme dans la zone (Boko Haram), les pays de la CBLT décident d’activer la Force multinationale mixte (FMM) comme un appareil de contre-terrorisme.

Annoncé en 2014 par le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, le G5 Sahel (G5S) se crée dans cette logique de mutualisation du contrôle des frontières. Il s’agit d’une organisation de développement et de sécurité qui cible en priorité les espaces frontaliers (Antil, 2018[3]) Elle ambitionne de développer un portefeuille d’actions de développement à travers son outil de pilotage, le Programme d’investissements prioritaires (PIP) (Desgrais, 2019[4]), et met en place des initiatives sécuritaire comme le Collège de défense du G5S, basé à Nouakchott, ou la plateforme d’échange sécurisée.

L’opération Barkhane

La création de Barkhane se fait dans un contexte de coopération croissante. L’opération se déploie sur le même espace géographique que le G5 Sahel et succède à deux opérations françaises. La première, épervier, est mise en place en février 1986 pour aider le Tchad à repousser les assauts de l’armée libyenne pour le contrôle de la Bande d’Aouzou et sert depuis lors de réassurance à l’armée tchadienne ainsi que d’élément de protection de la capitale tchadienne. Cela explique que le QG de Barkhane se trouve à N’Djamena alors que l’essentiel de l’effort et de la présence concerne le nord du Mali et le Liptako-Gourma. La seconde est l’opération Serval, déclenchée en janvier 2013 à la demande des autorités de transition maliennes et du président par intérim Dioncounda Traoré. Serval remplit parfaitement les trois objectifs qui lui sont assignés : stopper la progression des groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda dans le centre du Mali, libérer les principales localités du nord, et annihiler au maximum les capacités logistiques des groupes armés.

L’opération Barkhane est lancée le 1er août 2014, quelques mois après l’annonce de la création du G5 Sahel, sur un espace plus vaste que celui des opérations auxquelles elle succède. Elle se voit assigner des objectifs de contre-terrorisme, sans que soient clairement définis les critères de réussite de mission. Le principal objectif assigné est de mettre en place un « plafond de verre3 » pour que les groupes jihadistes ne soient plus en mesure, comme cela fut le cas en 2012, de conquérir de vastes étendues de territoire et de contrôler villes et axes de transport. De cet objectif central découle les missions de Barkhane : appui au combat des armées locales (au sol et dans les airs) ; neutralisation de jihadistes par bombardement de colonnes de véhicules et élimination de « high value target » pour désorganiser les groupes. Ces missions sont d’ailleurs partagées avec une autre force française, la Task Force Sabre, déployée depuis 2009 et dont la base est Ouagadougou, qui dépend du Commandement des opérations spéciales (COS).

L’autre objectif essentiel de Barkhane est de soutenir les forces armées des pays du G5, de participer à leur formation, de planifier des opérations communes et de les aider à se coordonner entre elles lors d’opérations conjointes sur les frontières, notamment dans le cadre de la Force conjointe du G5 Sahel (FC-G5S). En effet, avec la création de la FC-G5S en 2017, dont la reconnaissance par la Résolution 2359 (2017) du Conseil de sécurité des Nations Unies est portée diplomatiquement par Paris, le G5 se dote d’un bras armé. Le Conseil de sécurité refuse en revanche de coiffer cette force par le Chapitre 7 qui lui aurait ouvert des financements onusiens. La philosophie de la FC-G5S s’inspire directement de l’expérience de la FMTS. Il ne s’agit pas de la création d’une armée du G5 mais de la désignation dans les 5 armées, d’Unités dédiées à la sécurisation en commun des trois « fuseaux » géographiques. Le fuseau Est concerne la zone frontalière tchado-nigérienne, le fuseau Ouest, une partie de la zone frontalière malo-mauritanienne, et le fuseau central la zone des trois frontières (frontières communes Mali – Burkina Faso – Niger). Le QG de la force, initialement à Sévaré, s’est replié à Bamako après une attaque d’un groupe jihadiste en juin 2018.

La Force Barkhane regroupe d’abord 3 000 hommes, un effectif porté rapidement à 4 500 puis 5 100 après le Sommet de Pau en janvier 2020. L’essentiel de l’activité de l’opération se passe au nord du Mali puis glisse progressivement dans la région de Hombori et la zone des trois frontières. Les autorités françaises évoquent à plusieurs reprises la FC-G5S comme l’entité devant à terme se substituer à Barkhane. Si les fuseaux Est et Ouest sont finalement assez bien sécurisés par les armées sahéliennes, les problèmes du fuseau central iront en s’aggravant. La défaillance de l’armée malienne à se reconstruire, le manque d’expérience au feu de l’armée burkinabé, les revers de l’armée nigérienne à l’ouest de leur territoire contribuent à l’affaissement de la sécurité. Malgré Barkhane et la Force conjointe, les zones touchées par l’insécurité s’étendent progressivement (OCDE/CSAO, 2020[5]). Dans les opinions publiques sahéliennes, y compris les élites, le doute et une sorte de complotisme anti-français se répandent, notamment au travers des réseaux sociaux où des messages particulièrement virulents circulent.

Prenant acte de la dégradation de l’image de la France, le président français Emmanuel Macron décide, à la fin 2019, d’inviter ses homologues à Pau pour leur demander s’ils veulent toujours de la France comme partenaire de sécurité. Nécessaire sur le fond, l’opération est diplomatiquement maladroite car s’apparentant à une convocation des présidents sahéliens dans une ville française hébergeant une unité militaire qui venait de subir de lourdes pertes au nord du Mali. Ces problèmes d’images pèsent dans l’opinion publique française et des voix critiques s’élèvent, tant dans l’opposition qu’au sein de la majorité parlementaire, remettant en cause l’assez grand consensus qui s’était fait autour de Barkhane depuis 2014. Plusieurs critiques reviennent régulièrement, notamment l’incapacité à traduire les succès tactiques en succès politiques, la trop grande exposition politique de la France au Sahel et les problèmes de gouvernance de pays sahéliens qui ne sont pas réglés. Ces problèmes contraignent la France et les autres partenaires à intervenir sur les conséquences des conflits sans jamais pouvoir agir sur les causes, autrement dit les opérations servent de réassurance à des régimes qui sont à l’origine des problèmes qui sont traités.

La Task Force Takuba

Barkhane engrange de nombreux succès sur le terrain, comme la neutralisation ou l’arrestation, en 2021, des principaux leaders de l’État islamique au Grand Sahara (EIGS). Ces réussites cachent le fait que la situation globale se dégrade. Au Mali, la mise en place des mesures prévues par les Accords d’Alger (2015) traîne et est devenue hypothétique pour certaines d’entre elles. En janvier 2020, le Président Macron avait affirmé qu’il était illusoire de vouloir améliorer la situation si les territoires libérés de la présence jihadiste n’étaient pas réinvestis par les États. La France et la communauté internationale appelaient à ce « civil surge » dans les espaces délaissés ou désinvestis par les États.

Quelques semaines après Pau, en mars 2020, est créée au sein de Barkhane la Task Force Takuba, composée d’éléments des forces spéciales. Cette force a une dimension européenne puisque 10 pays se joignent à la France pour cette initiative soutien ; elle conseille et accompagne au combat les Forces armées maliennes (FAMa), principalement dans la zone de Gao et de Ménaka. Trois phases sont alors annoncées. De juillet à début 2021, le déploiement sur zone ; durant l’année 2021, l’accompagnement au combat des unités maliennes et en 2022, un soutien d’unités maliennes fortement autonomisées de Takuba, les Unités légères de reconnaissance et d’intervention (ULRI) nouvellement formées. Cette troisième phase pourra être éventuellement reconduite les années suivantes.

En novembre 2021, la France, la Suède, l’Estonie, la République tchèque, l’Italie et la Roumanie ont déjà envoyé des soldats, tandis que la Hongrie et le Danemark (début 2022) s’apprêtent à le faire. Un colonel suédois a pris le commandement de la Task Force composée d’un poste de commandement à Niamey, de deux sous-groupements localisés à Gao (franco-estonien) et Ménaka (franco-tchèque) et d’une force de réaction rapide suédoise basée dans le Liptako malien. Sept cents militaires composent la Force qui atteindra 2 000 unités à plein régime (France Info, 2021[6] ; Gouvernement français, 2021[7]).

Par sa présence, Takuba vise à aider le Mali à mieux sécuriser ses frontières, notamment dans la zone de Gao-Ménaka où l’armée malienne a été absente plusieurs années, en tentant de concentrer les efforts militaires des alliés contre l’EIGS, sans pour autant omettre la lutte contre le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM). Parallèlement, Barkhane commence à se retirer de ses bases du nord du Mali (Tessalit, Kidal et Tombouctou), réinvesties par les FAMa et la MINUSMA. À terme, une coalition antiterroriste internationale prendra progressivement le relais au Sahel, la FC-G5S, Takuba et Sabre en feront certainement partie, et la France compte ainsi être présente « autrement » au Sahel et moins exposée politiquement.

Dr Kehinde A. Bolaji

Knowledge & Innovation Advisor/Programme Manager, Africa Borderlands Centre, Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Resilience Hub, Nairobi, Kenya

Les vulnérabilités et défis des agriculteurs dans le contexte d’insécurité des zones frontalières sahéliennes

L’agriculture demeure le pilier de l’économie africaine. Elle est porteuse d’immenses opportunités en matière de création d’emplois, de sécurité alimentaire, de réduction de la pauvreté et de croissance économique inclusive. La plupart des habitants des régions frontalières d’Afrique exercent des activités agricoles, qu’il s’agisse de leur source principale de revenus ou d’une activité de subsistance. Cela permet de générer des revenus, nourrir les familles et venir en aide aux migrants et aux réfugiés victimes du changement climatique, des conflits et des guerres. Cependant, faute de conditions sécuritaires suffisantes, la capacité de transformation agricole des régions frontalières ne suffit pas à servir de catalyseur à la création de richesse.

Les longues périodes d’insurrection de groupes armés non étatiques sont à l’origine de l’insécurité qui règne dans les régions frontalières. Les terroristes s’affrontent avec les États pour le contrôle des territoires nationaux, tout en profitant des bandes frontalières pour se livrer à des activités criminelles transnationales organisées, mobiliser des combattants, s’adonner au pillage et à la destruction des infrastructures nationales. Les incidents impliquant des engins explosifs improvisés (EEI), les combats entre forces de sécurité et insurgés, les troubles sociaux, le banditisme rural et les prélèvements fiscaux non officiels, compromettent les activités agricoles. Le ressenti que les populations frontalières pourraient contribuer et encourager les passeurs et les terroristes ajoute aux tensions. En outre, la perception que les communautés frontalières reçoivent moins de protection que les postes frontaliers compliquent les relations entre les forces de sécurité et les communautés locales. L’agriculture devient ainsi de plus en plus difficile dans les espaces périphériques du Sahel, menaçant de plus en plus la profession d’agriculteur.

L’insécurité empêche les agriculteurs frontaliers d’accéder aux terres arables. Des terres qui devraient être des actifs rentables ne peuvent plus assurer une production économiquement viable. Les déplacements forcés d’agriculteurs en raison de conflits armés et de présence d’EEI sont monnaie courante, tout comme les cas de meurtres, d’enlèvements et d’agressions physiques. Les cultivateurs sont la cible d’insurgés à la recherche de nouvelles sources pour financer leurs activités, principalement dans le bassin du lac Tchad, et il est souvent difficile pour les forces de sécurité de sécuriser ces espaces. Les conflits fonciers exacerbent ces tensions existantes, entraînant violences et activités criminelles. Pendant toute la durée des conflits, les terres sont réduites à leur valeur nominale. Les conflits fonciers communautaires contraignent également parfois les agriculteurs à vendre leurs produits à bas prix ou à abandonner leur ferme en laissant leur récolte pourrir sur place. D’autres donnent lieu à des vols de récolte.

Les agriculteurs des régions frontalières peinent à mobiliser les capitaux nécessaires pour cultiver leurs produits et transformer leur activité en modèle économique en raison des risques de sécurité élevés d’un investissement dans ces régions. La tendance croissante au financement participatif dans le secteur agro-industriel, qui a permis de débloquer le capital latent de la classe moyenne, pourrait ne pas profiter aux agriculteurs frontaliers en l’absence de couverture d’assurance pour les investisseurs et les agriculteurs en cas de conflit armé. Il devient alors difficile d’attirer des capitaux pourtant nécessaires. En raison du risque élevé d’échec, même les systèmes alternatifs de notation de crédit pourraient ne pas suffire à convaincre les investisseurs du secteur privé de placer leur argent dans les communautés frontalières confrontées à l’insécurité. En l’absence de financement des secteurs public et privé, les potentiels de croissance de la plupart des activités agricoles dans ces espaces marginaux s’en trouvent donc limités.

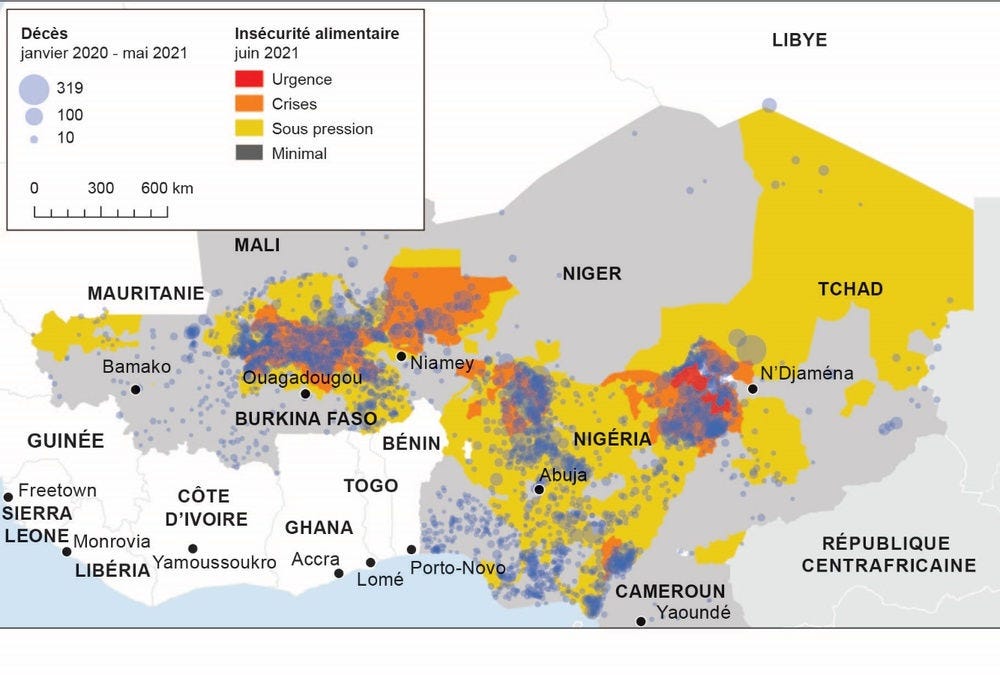

Carte 6.1 Mortalité et insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, 2020-21

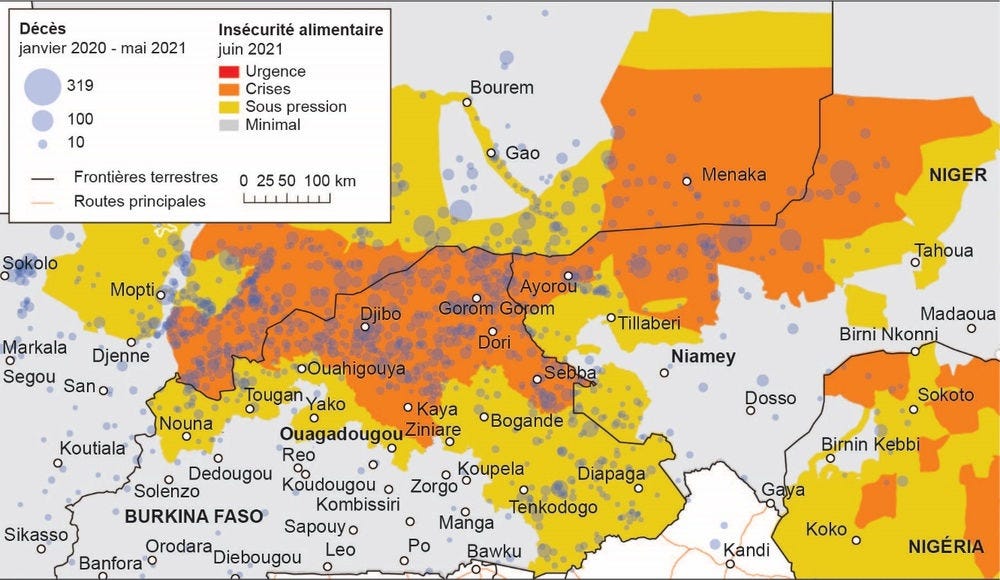

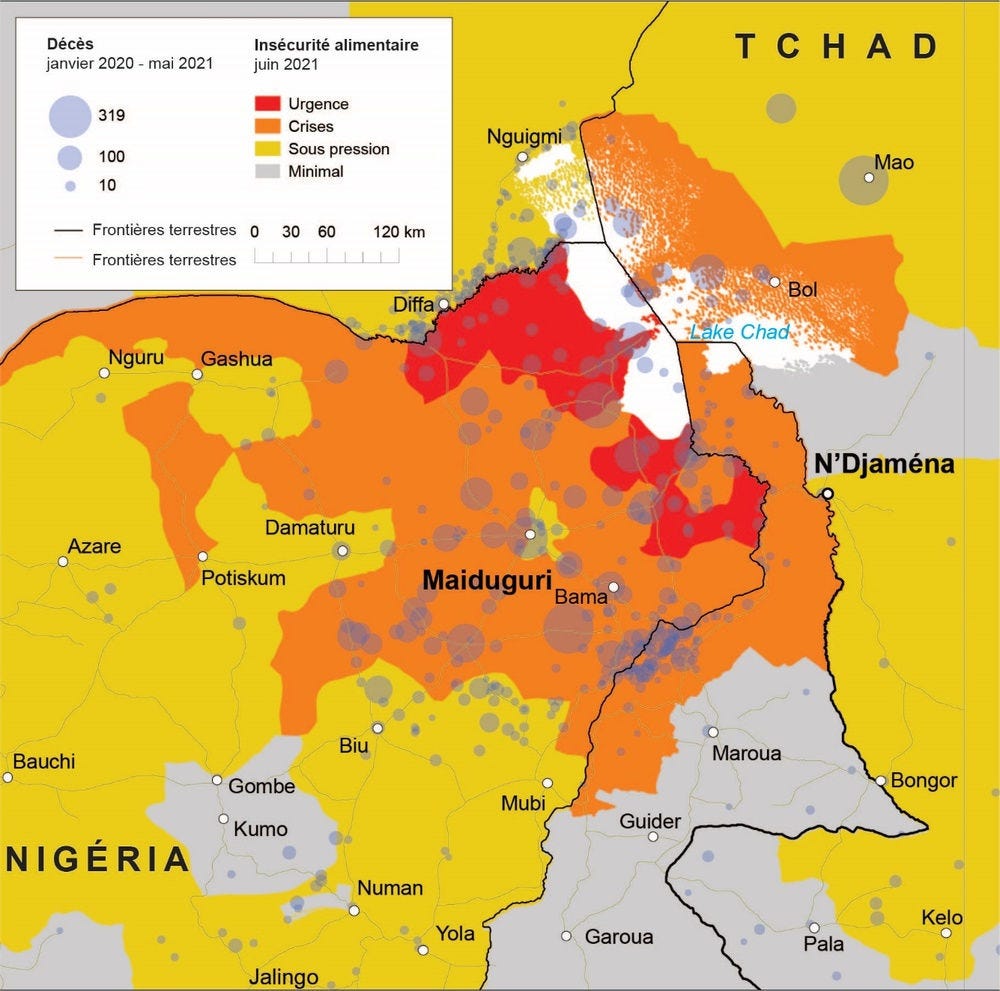

L’insécurité représente une menace intergénérationnelle pour la sécurité alimentaire (Carte 6.1, Carte 6.2 et Carte 6.3), car elle décourage les jeunes de s’engager dans l’agriculture. Face aux risques et aux faibles rendements de l’agriculture de subsistance, les jeunes sont tentés de quitter la périphérie du pays pour son centre, à la recherche de moyens de subsistance alternatifs. Beaucoup échouent, car les institutions officielles ne leur offrent que peu d’opportunités. Certains se livrent à des activités illicites, telles que l’immigration clandestine (alors qu’ils ne possèdent pas de compétences monnayables), l’extrémisme violent, la drogue, le trafic d’êtres humains et le banditisme. Ils contribuent alors à l’aggravation de la situation sécuritaire dans les régions frontalières. Il est difficile de faire changer ces jeunes et de les amener à reprendre des activités agricoles productives, de par les capacités limitées de création de richesse de l’agriculture de subsistance. Les violences répétées peuvent donc entraîner une pénurie alimentaire générationnelle, aux conséquences désastreuses pour la résilience. Se pose alors l’inquiétante question du devenir de la production alimentaire dans les régions frontalières au départ des exploitants actuels.

En l’absence de sécurité, il est impossible de développer un environnement propice à la création de valeur dans le secteur agricole et au développement d’une filière créatrice d’emplois, mais aussi d’améliorer les infrastructures, de répondre aux besoins de l’industrie et d’accroître les débouchés commerciaux. Les investisseurs du secteur privé, en mesure de fournir des biens tels que des appareils alimentés par l’énergie solaire, l’accès à internet et aux télécommunications, hésitent à investir en raison du coût élevé des dispositifs de sécurité et des risques de destruction de leurs installations. Dans cette situation où les infrastructures essentielles font défaut, les denrées périssables se détériorent rapidement, pesant ainsi sur la rentabilité, car les agriculteurs se voient forcés de vendre leur production de matières premières plutôt que des produits raffinés ou transformés. Les institutions facilitatrices, telles que les chambres de commerce et d’industrie et le secteur privé, sont peu présentes aux côtés des agriculteurs frontaliers pour porter leurs revendications et favoriser leur visibilité, en partie parce qu’il est difficile d’organiser une telle sensibilisation dans des contextes de sécurité très instables. Les opportunités de faire venir davantage d’acteurs, de connaissances et de capitaux sont donc manquées. À cela s’ajoute l’impossibilité de déployer des moyens logistiques et promotionnels en raison des menaces, perçues et réelles, pesant sur les fournisseurs de ces services. Cette situation empêche la construction des infrastructures essentielles, telles que des routes, des silos et des installations de congélation permettant de conserver les marchandises, pourtant essentielles pour connecter les agriculteurs aux marchés des acheteurs. Dans cet environnement, il devient impossible de tirer pleinement parti des opportunités offertes par l’innovation commerciale.

Carte 6.2 Mortalité et insécurité alimentaire dans le Liptako-Gourma, 2020-21

Les effets de l’insécurité sont encore plus puissants sur les agricultrices, dont les capacités et la résilience sont souvent peu reconnues, et ce, alors même qu’elles subissent des désavantages institutionnels, culturels, sociaux et économiques. Par exemple, les pratiques culturelles font qu’il est difficile pour elles de posséder et conserver des sols, ou d’en optimiser l’exploitation. Les agricultrices propriétaires terriennes sont parfois victimes de groupes criminels intéressés par leur production. Elles sont de plus en plus contraintes d’assumer seules la charge de leur famille après le décès de leur conjoint victime de l’insécurité, mais continuent néanmoins à lutter pour assurer leur subsistance. Les attaques armées les exposent à des risques supplémentaires, les empêchant ainsi de pratiquer l’agriculture en toute sécurité. Elles sont souvent victimes d’agressions et de viols sur leurs terres, et les stéréotypes culturels font qu’il est difficile pour les victimes de reconnaître ouvertement ces crimes atroces. Les femmes sont perçues comme plus entreprenantes que les hommes, mais les risques qu’elles courent dans les régions frontalières entravent le développement de leurs compétences de création de valeur à partir des produits agricoles.

Carte 6.3 Mortalité et insécurité alimentaire dans la région du lac Tchad, 2020-21

Enfin, les problèmes de sécurité empêchent les communautés frontalières d’établir des relations avec les conseillers techniques et les fournisseurs de technologies pour améliorer le rendement agricole. La présence des partenaires au développement est souvent limitée, et la plupart des activités sont mises en œuvre par des tiers en raison de l’insécurité. Cette situation affecte la qualité du suivi-évaluation et la pérennité des interventions. Les capacités des services de vulgarisation agricole sont également limitées. Les agents de vulgarisation agricole et les agents de développement engagés dans des partenariats avec les communautés frontalières ne peuvent plus établir de contact direct avec les agriculteurs, freinant les travaux d’amélioration de la productivité et de l’efficacité des cultures et rendements. L’aide à distance n’a généralement pas l’effet transformateur attendu. Les partenaires au développement peuvent hésiter à engager d’importantes ressources humaines et financières s’ils ne sont pas sûrs de la sécurité des installations. Au cours de la dernière décennie, cette situation a érodé la confiance entre les communautés des zones frontalières et les organisations humanitaires, qui ont beaucoup promis sans pleinement tenir leurs promesses sur le terrain.

En conclusion, l’insécurité représente une menace réelle pour la réalisation de l’objectif 1 du Programme de développement à l’horizon 2030 et l’éradication de la pauvreté chez les agriculteurs vivriers des régions frontalières du Sahel. L’insécurité accroît les risques, augmente le coût des transactions, diminue le capital disponible pour l’agriculture, freine le développement des chaînes de valeur, sape la confiance et le capital social, et empêche l’agriculture de servir de catalyseur au développement durable. L’agriculteur se trouve alors dans une situation difficile, qui augmente sa dépendance vis-à-vis de l’aide au développement.

Les forces de sécurité ont enregistré des progrès modestes pour la récupération des terres tombées aux mains des insurgés. Cela reste insuffisant. Les zones frontalières libérées doivent bénéficier du soutien de solides programmes de stabilisation, à l’instar de ceux du PNUD. Il est essentiel de rétablir les infrastructures endommagées, la gouvernance locale, la cohésion sociale, la sécurité communautaire, l’accès à la justice et l’État de droit. Les efforts d’intervention doivent être recentrés et renforcés dans ces espaces. Les efforts de stabilisation doivent bénéficier d’une feuille de route claire, permettant de cheminer de la dépendance à l’aide vers le développement durable. Les agriculteurs des régions frontalières doivent évoluer dans un environnement sûr afin de retourner sur leurs terres et de transformer cette ressource latente en un moteur de prospérité. Des actions spécifiques sont donc nécessaires pour sécuriser les espaces frontaliers, lever les risques pour les agriculteurs, améliorer les infrastructures partagées, inciter les jeunes agriculteurs à utiliser leurs ressources naturelles et améliorer la protection des femmes engagées dans des activités agricoles. À la lumière de ce qui précède, les communautés, les autorités locales, les gouvernements nationaux, les institutions régionales et les partenaires de développement doivent redoubler de coordination pour améliorer la sécurité dans les zones frontalières sahéliennes et faire de l’agriculture une voie durable vers le développement.

Références

[8] ACLED (2021), Armed Conflict Location & Event Data Project, https://acleddata.com.

[3] Antil, A. (2018), « Le G5 Sahel : combien de divisions ? », dans Ramses 2019, Les chocs du futur, Dunod.

[4] Desgrais, N. (2019), « Cinq ans après, une radioscopie du G5 Sahel », Fondation pour la recherche stratégique, Observatoire du monde arabo-musulman et du Sahel.

[9] FEWS NET (2021), Famine Early Warning Systems Network, FEWS NET, https://fews.net.

[6] France Info (2021), « Mali : au cœur de la force Takuba, déployée pour pallier le retrait de l’opération Barkhane », octobre.

[7] Gouvernement français (2021), Barkhane - Task Force Takuba : la France passe le commandement à la Suède, https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites2/barkhane-task-force-takuba-la-france-passe-le-commandement-a-la-suede.

[5] OCDE/CSAO (2020), Géographie des conflits en Afrique du Nord et de l’Ouest, Cahiers de l’Afrique de l’Ouest, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/4b0abf5e-fr.

[1] Olivier de Sardan, J. (2021), La revance des contextes. Des mésaventures en l’ingénierie sociale, Karthala, Paris.

[2] Porter, D. (2015), « Le non-interventionnisme de l’Algérie en question », Politique étrangère, pp. 43-55.