Ce chapitre montre que les conflits transnationaux impliquant des acteurs non étatiques sont devenus une caractéristique en Afrique depuis la fin de la Guerre froide. La propagation géographique et la relocalisation opportuniste de ces violences sont amplifiées par la porosité de certaines frontières, qui facilitent la circulation des combattants, des otages et des armes. Plusieurs facteurs expliquent pourquoi les frontières africaines sont progressivement devenues synonymes de troubles politiques. Au cours des dernières années, les forces armées de certains États ont pénétré dans les pays voisins pour contribuer à y rétablir l’ordre, ou les déstabiliser, exercer un droit de poursuite, ou encore instaurer des initiatives militaires conjointes mettant en commun du personnel, du matériel et des renseignements sur les organisations violentes. Les acteurs non étatiques ont également participé de la régionalisation des conflits en se relocalisant dans d’autres pays sous la pression d’opérations anti-insurrectionnelles. Ils font des régions frontalières des sanctuaires pour recruter, entraîner leurs forces, planifier leurs attaques et exploiter les faiblesses des États et les revendications locales. Cette régionalisation des conflits entraîne des coûts physiques, sociaux et stratégiques, qui pèsent à la fois sur les forces étatiques et leurs opposants.

Frontières et conflits en Afrique du Nord et de l’Ouest

2. Des conflits de plus en plus transnationaux en Afrique du Nord et de l’Ouest

Abstract

Messages clés

Les conflits en Afrique du Nord et de l’Ouest sont de plus en plus transnationaux, ce qui renforce l’importance des frontières, des régions frontalières et des communautés frontalières pour la stabilité de l’État.

Le développement d’organisations violentes dans les régions frontalières est couramment appréhendé comme le résultat de la défaillance de l’État ou de la politique gouvernementale.

Les approches stato-centrées aux conflits transnationaux laissent place, ces dernières années, à des approches soulignant l’autonomie et la résilience des acteurs non étatiques.

Les États traversent les frontières pour aider à restaurer l’ordre, parfois déstabiliser leurs voisins ou coordonner des offensives régionales. Quand ils sont repoussés par l’État, leurs ennemis se déploient dans d’autres pays pour y créer des sanctuaires et exploiter les revendications des communautés frontalières.

La transnationalisation est coûteuse et risquée. Même si les frontières peuvent offrir une protection juridictionnelle et des opportunités, elles affectent néanmoins la mobilité des groupes armés.

La création de frontières modernes en Afrique au début du XXe siècle a été un long processus, qui a influencé la trajectoire des États coloniaux et postcoloniaux. Durant la période coloniale, les frontières ont aidé les élites à projeter leur puissance politique et à se constituer une source durable de revenus. Comme une grande partie de ceux-ci dépendaient des taxes à l’importation, la pérennité des colonies reposait sur la sécurisation des frontières, la lutte contre la contrebande et la réorientation des flux régionaux vers les ports et les chemins de fer construits par les Français ou les Britanniques (Howard et Shain, 2005[1]). Cependant, comme l’a montré Nugent (2019[2]), les puissances coloniales n’ont pas réussi à établir avec les frontaliers un contrat social productif, favorisant le développement économique de la région. Elles ont plutôt mis en place divers modèles d’intégration, en fonction de l’histoire précoloniale, des résistances locales et des politiques coloniales de chaque territoire. Au Sénégal, par exemple, la combinaison d’une fiscalité des particuliers élevée et de peu de services publics a entraîné l’émergence d’un contrat social coercitif, limité uniquement par la capacité des forces coloniales à contrôler la mobilité. De l’autre côté de la frontière, en Gambie, les Britanniques ont mis en place un contrat social plutôt permissif en dehors de Banjul, avec peu de dépenses et une fiscalité moindre. Le contrat social le plus productif a été implanté dans la partie urbanisée de la Gold Coast (actuel Ghana) où, sous la pression des élites locales, des services publics ont été proposés sans que les particuliers ne soient imposés et au Togoland allemand, où des dépenses élevées étaient combinées à une charge fiscale plus légère qu’en Afrique occidentale française.

Les États africains nouvellement indépendants avaient peu de raisons (et de moyens financiers) de remettre en cause ces contrats sociaux ; ceci explique une forte continuité entre États coloniaux et postcoloniaux. À mesure que le commerce informel s’est développé, les institutions de l’État se sont cependant révélées de plus en plus incapables de fournir des services publics en échange d’impôts, créant des réglementations sans mise en œuvre. L’émergence, dans la seconde moitié du XXe siècle, d’une économie parasite reposant sur la contrebande a rendu la coopération transfrontalière et l’harmonisation des politiques économiques difficiles (Bach, 2016[3]). Elle a également encouragé la diffusion de la violence politique et les mouvements transnationaux d’acteurs violents (Carmignani et Kler, 2016[4]), illustrant ainsi la dualité des frontières africaines, sources d’opportunités et de risques pour les acteurs étatiques et non étatiques (Brambilla et Jones, 2019[5]).

Toutes les frontières ne se ressemblent pas

Les frontières sont des lignes politiquement construites, divisant un territoire en deux. Ces lignes se concrétisent par les actions de ceux qui tentent d’y exercer un contrôle. Lorsque ces frontières sont situées entre deux États, leur tracé est généralement défini par des traités et d’autres procédures politiques. Ces frontières internationales sont un sujet juridique, car délimitant l’étendue géographique dans laquelle les États exercent leur souveraineté.

Les frontières sont également caractérisées par les fonctions occupées à travers l’histoire. Des frontières bien définies sont souvent considérées comme un élément clé, non seulement de la définition de l’État moderne, mais aussi de la construction des institutions de l’État et de la formation d’un sentiment collectif d’identité nationale. Elles font partie des projets de construction des États modernes et de la gestion des conflits politiques entre États voisins. Les différends sur l’emplacement des lignes de démarcation sont toujours un facteur important de conflit entre les gouvernements, y compris en Afrique de l’Ouest (Encadré 2.1), voire une source de violence dans les cas les plus extrêmes.

De ce point de vue, l’existence de frontières internationales bien définies est considérée comme une source de stabilité des relations politiques, intérieures comme extérieures. Là où les frontières sont poreuses, incontrôlées, voire incontrôlables, l’autorité de l’État dans les régions frontalières peut être inégale (Avdan et Gelpi, 2017[6]). Or, de telles situations sont caractéristiques d’une grande partie de la période postcoloniale en Afrique, et ont conduit à des critiques quant au développement des États (Laremont, 2005[7])De plus, bien qu’elles partagent une fonction commune de délimitation de la souveraineté de l’État, toutes les frontières ne sont pas identiques. Un passage frontalier dans une zone urbaine ou le long d’un axe de transport majeur peut être étroitement contrôlé, alors que celui situé à quelques kilomètres peut ne pas l’être. Les frontières qui longent des éléments naturels, tels que les rivières ou les plans d’eau, peuvent limiter les déplacements, même sans contrôle formel (Dobler, 2016[8]). Enfin, le contrôle aux frontières peut évoluer dans le temps et un tronçon peut être géré de façon épisodique ou incohérente (Radil, Pinos et Ptak, 2021[9]).

Encadré 2.1. Les différends frontaliers entre le Niger et ses voisins

En 2005, un différend territorial entre le Niger et le Bénin est résolu par une décision de la Cour internationale de justice (CIJ). Celle-ci a mis fin à quatre décennies de conflits sporadiques entre les deux États et entre les communautés frontalières autour des questions de l’accès à la terre et aux ressources pour l’élevage et l’agriculture. La nouvelle frontière entre les deux pays a été tracée le long des cours du fleuve Niger et de la rivière Mékrou. La CIJ a accordé au Niger la propriété de 16 des 25 îles contestées, dont l’île de Lété (40 kilomètres carrés [km2]), cause principale de tensions frontalières. Le Bénin a conservé sa souveraineté sur un territoire d’environ 1 100 km2 à l’extrême nord du pays.

Dans la même région, le tracé d’un tronçon de 650 kilomètres de la frontière entre le Burkina Faso et le Niger était une source de différend entre les deux États depuis leur indépendance, en 1960. Saisie en 2010, la CIJ a rendu son jugement clarifiant l’emplacement de la frontière en 2013. Le nouveau tracé a nécessité d’échanger des territoires qui étaient jusque-là de facto sous le contrôle de chacun des États. Dans le cadre du jugement, le Burkina Faso a reçu 786 km2 de territoire et 4 villes, tandis que le Niger a obtenu 277 km2 et 14 villes.

Source : Kill (2013[10]) et Walther (2015[11]).

Approches stato-centrées des frontières et des conflits

Jusqu’à récemment, les études consacrées aux frontières et aux conflits étaient majoritairement stato-centrées et ne s’intéressaient pas aux acteurs transnationaux, ou seulement à travers le prisme des relations interétatiques (Encadré 2.2). En science politique en particulier, le développement d’organisations violentes dans les régions frontalières est pensé jusqu’ici comme résultant d’une défaillance de l’État ou de sa politique.

Défaillance de l’État. La première approche s’appuie sur la notion de « monopole de la violence » de l’État, c’est-à-dire le droit d’un État à recourir à la violence sur son territoire. Les États ayant perdu ce monopole ont tendance à attirer les organisations violentes expulsées d’autres pays ou à la recherche d’un sanctuaire (Innes, 2007[12] ; Gray et Latour, 2010[13]). L’absence de contrôle du territoire par ces États « faibles » ou « défaillants » crée des « zones de non-droit », refuges pour la criminalité transnationale et le terrorisme contribuant à la propagation d’attaques terroristes dans les pays voisins, comme en Afghanistan, au Mali, en Somalie et en Syrie. Cet effet domino est en grande partie attribué à l’incapacité des États de lutter contre les acteurs transnationaux. L’idée selon laquelle les États défaillants permettent aux organisations violentes de se répandre dans des zones de non-droit et de créer des sanctuaires est devenu populaire après les attentats du 11 septembre et demeure très répandue dans les cercles politiques (Department of State, 2019[14] ; UN, 2015[15]).

Politique étatique. La seconde approche considère que les organisations violentes vaincues dans leur pays d’origine n’ont d’autre choix que de se redéployer au-delà des frontières (D’Amato, 2018[16]). Les groupes extrémistes qui font face aux opérations anti-insurrectionnelles ont tendance à étendre leurs activités au-delà des territoires pour éviter de nouvelles attaques ou se reconstituer. Au Sahel, en Afrique centrale et dans la région des Grands lacs, des rebelles, des seigneurs de la guerre et des groupes extrémistes tels qu’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), Boko Haram ou l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) se sont ainsi repliés face aux opérations anti-insurrectionnelles.

Ces approches suggèrent que les États sont soit trop faibles pour contrôler leur territoire, soit trop forts pour tolérer les organisations terroristes à l’intérieur de leurs frontières. Des études récentes avancent la complémentarité de ces deux pensées. En effet, si l’approche de l’État faible ou défaillant peut en partie expliquer la présence de sanctuaires et la violence transnationale, le développement de groupes extrémistes violents dans les régions frontalières résulte en dernière analyse de la combinaison d’une volonté politique et de capacités militaires (Arsenault et Bacon, 2014[17]). Les groupes terroristes se développent là où les gouvernements ne veulent et/ou ne peuvent pas contrer les acteurs transnationaux. Les États faibles ont certes eu tendance à accueillir les rebelles, les extrémistes et d’autres acteurs transnationaux, mais des États forts peuvent aussi soutenir financièrement et politiquement les organisations terroristes. Le Pakistan, par exemple, a ainsi soutenu les Talibans et le réseau Haqqani (US Government, 2004[18]). La défaillance ou le pouvoir des États ne sont pas les seuls facteurs qui poussent les acteurs transnationaux à se déplacer entre les pays ou à exploiter des sanctuaires. Ces acteurs possèdent leur propre capacité d’agir et n’agissent pas seulement en réaction aux pressions étatiques et militaires.

Encadré 2.2. Définition des conflits transnationaux

Il existe plusieurs types de conflits bien définis. Les guerres interétatiques, par exemple, sont des luttes armées entre les forces régulières de deux ou plusieurs États. Les guerres civiles, quant à elles, sont des conflits armés entre les forces armées et/ou de sécurité d’un État et des habitants ou des citoyens de ce même État qui cherchent à en prendre le contrôle ou à faire sécession. Ces types de conflits sont bien identifiés dans le droit international et des politiques spécifiques existent pour y répondre. En revanche, les conflits transnationaux sont moins clairement définis et font l’objet de discussions intenses dans le monde académique et politique (Twagiramungu et al., 2019[19]).

Au sens littéral, un conflit est dit transnational s’il s’étend au-delà des frontières d’un seul État ; tout conflit qui ne serait pas clairement contenu par les frontières d’un État pourrait donc être transnational par nature, y compris toutes les guerres interétatiques. La seule prise en compte de la dimension spatiale du conflit est trompeuse, cependant, car la plupart des conflits modernes dépassent les frontières nationales par certains de leurs aspects, sans pour autant être des « conflits transnationaux ». Il peut s’agir d’un soutien matériel étranger à un gouvernement ou à un groupe armé non étatique, des alliances opérationnelles avec des acteurs externes, ou des interventions militaires étrangères. Toutes ces situations impliquent nécessairement une forme d’interaction transfrontalière, comme lors d’une guerre interétatique.

En plus d’être transfrontaliers par nature, les conflits transnationaux comportent une dimension sociologique. Les acteurs violents transnationaux sont des groupes issus de la société civile, mais qui entretiennent néanmoins des relations au-delà des frontières, comme un groupe ethnique vivant sur le territoire de plusieurs États. Cette situation reflète une idée souvent présente dans les études consacrées aux conflits dans le droit international, selon laquelle les activités transfrontalières des États et celles des groupes sociaux seraient fondamentalement différentes. Les activités des États sont généralement dites « internationales » plutôt que « transnationales », en particulier lorsqu’elles impliquent un autre État.

Les définitions modernes des conflits transnationaux, de la violence ou du terrorisme conjuguent souvent ces composantes spatiales et sociales. Ainsi, pour Crenshaw (2020[20]), les attaques terroristes transnationales « peuvent être engagées par des acteurs locaux contre des cibles étrangères dans les régions en conflit, par des acteurs locaux radicalisés, ou des réseaux transnationaux contre des cibles situées en dehors de cet espace. Ces caractéristiques des acteurs et des lieux différencient le terrorisme transnational du terrorisme couramment utilisé par des acteurs locaux lors de guerres civiles. C’est pourquoi, cette étude adopte une double approche des conflits transnationaux, en s’intéressant aux enjeux et aux activités des groupes non étatiques au-delà des frontières nationales.

La conception stato-centrée des conflits transnationaux souligne l’importance des sanctuaires pour les groupes armés et les milices anti-étatiques. Il s’agit de zones géographiques spécifiques dans des États tels que l’Afghanistan, l’Irak ou le Yémen, que les groupes armés utilisent pour diminuer la pression extérieure pesant sur eux tout en poursuivant leurs activités stratégiques de planification, recrutement, attaques, organisation et collecte de fonds et de revenus (Phillips et Kamen, 2014[21]). Quatre facteurs influencent leur développement : une faible densité de population ; une moindre gouvernance politique ; la corruption et la violence ; une pauvreté endémique et de faibles indices de développement humain (Campana et Ducol, 2011[22]).

Ces espaces sont essentiels pour la longévité des acteurs non étatiques face aux menaces militaires (Arsenault et Bacon, 2014[17]), et nécessaires pour surmonter les contraintes en matière de personnel, de ressources, de richesse et de pouvoir qui les empêchent de s’engager dans des conflits continus et prolongés contre l’État.

De nombreuses régions frontalières servent de sanctuaires à des organisations violentes à travers le monde. Sur les 75 groupes terroristes étrangers de la liste du Département d’État américain en mars 2021, 32 utilisent les zones frontalières pour leurs opérations militaires. On distingue trois foyers à travers le monde. Le foyer le plus important (13 groupes) se trouve dans les régions frontalières partagées de l’Afghanistan, du Pakistan et de l’Inde. La frontière libano-syrienne, les zones frontalières syro-irakiennes, le sud du Liban et le Kurdistan abritent neuf autres organisations qui utilisent les régions frontalières comme ressources, dont l’État islamique. Enfin, huit organisations terroristes étrangères affiliées à Al-Qaïda ou à l’État islamique opèrent dans les régions frontalières du Sahel central et de la région du lac Tchad.

Les régions frontalières utilisées par les groupes terroristes restent instables sur de longues périodes, avec des conséquences graves pour les communautés locales, la cohésion nationale et la stabilité mondiale. En ce sens, la violence aux frontières n’est pas un phénomène isolé pouvant être circonscrit dans les seules limites d’un État, mais reflète des problèmes politiques plus importants, comme la marginalisation perçue ou effective de certains groupes sociaux, qui ne peuvent être ignorés trop longtemps par les élites étatiques.

De nouvelles approches des frontières et des conflits

Ces dernières années, les approches centrées sur l’État des conflits transnationaux sont remises en question par des approches alternatives, intégrant l’autonomie, la résilience et les allégeances changeantes des acteurs non étatiques (Salehyan, 2009[23] ; Iocchi, 2020[24]). Au lieu d’un nombre limité d’acteurs clairement définis, les conflits modernes se caractérisent par une prolifération de milices communautaires ou ethniques, de groupes d’autodéfense, de rebelles et d’extrémistes religieux luttant contre et aux côtés des acteurs étatiques traditionnels, de façon imprévisible (Forsberg, 2016[25] ; OCDE/CSAO, 2021[26]). La guerre de Bosnie des années 90 en est l’exemple type : les divers « camps » bosniaques, croates et serbes du conflit possédaient leurs propres milices privées, lesquelles étaient souvent associées avec des mercenaires privés, des trafiquants ou d’autres groupes non étatiques (Kaldor, 2012[27]). Ces « nouvelles guerres », qui mélangent revendications locales et discours de portée mondiale prennent souvent la forme de conflits armés transnationaux. Depuis, les études consacrées aux conflits questionnent l’importance et l’implication des acteurs non étatiques dans les affaires internationales, y compris les organisations non gouvernementales, les sociétés multinationales, les organisations terroristes et les groupes de la société civile (Iriye, 2007[28]).

Selon ces études, la gouvernance des régions frontalières s’écarte considérablement des règles statutaires, croisant des pratiques formelles et informelles (van den Boogard, Prichard et Jibao, 2021[29]). Loin d’être des régions de non-droit, les zones frontalières apparaissent comme des régions où des formes alternatives de coopération, d’échange et de résistance rivalisent avec le mode de régulation plus hiérarchisé de l’État (Meagher, 2014[30]). Dans ces régions, les autorités traditionnelles locales, les institutions religieuses, la société civile, les associations communautaires et les réseaux commerciaux assurent des fonctions frontalières et des relations sociales (Arieli, 2016[31] ; Lamarque, 2014[32]). En d’autres termes, il n’existe pas de « vide du pouvoir dans lequel des organisations violentes pourraient se développer sans rivaliser avec des formes alternatives de gouvernance » (Titeca et Herdt, 2010[33]). Même dans les régions où l’État central est peu présent, d’autres formes de pouvoir fondées sur le droit civil ou coutumier peuvent être assez résilientes, comme au Sahara de nos jours (Strazzari, 2015[34]).

Les études les plus récentes n’appréhendent plus les frontières comme des lignes de démarcation rigides, imposées et contrôlées par les États et les autorités, mais plutôt comme des concepts spatiaux plus complexes, qui facilitent ou empêchent les échanges transfrontaliers (Brunet-Jailly, 2005[35] ; Rumford, 2012[36] ; Frowd, 2018[37]). Ce changement d’approche, particulièrement visible dans les études sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique dans les années 80, s’est depuis étendu à la plupart des régions du monde (Parker et Vaughan-Williams, 2009[38] ; Pisani, Reyes et García, 2011[39] ; Makkonen et Williams, 2016[40]). Cette approche interdisciplinaire souligne notamment l’importance symbolique et identitaire des frontières internationales pour les populations frontalières et leurs mouvements (Scott, 2020[41]). Des études se sont récemment intéressées à la façon dont les frontières africaines se sont construites culturellement et politiquement par un jeu d’interactions complexes entre l’État, les entrepreneurs du secteur informel, les organisations violentes et les communautés locales (Nugent, 2008[42] ; Zeller, 2009[43] ; Walther, 2015[44] ; Justin et De Vries, 2017[45] ; Moyo et Nshimbi, 2019[46]).

Troubles frontaliers en Afrique du Nord et de l'Ouest

Les conflits transnationaux1 impliquant des acteurs non étatiques ont augmenté en Afrique depuis la fin de la Guerre froide (Williams, 2011[47] ; Radil, Irmischer et Walther, 2021[48]). Cette tendance n’est pas propre au continent africain, elle se retrouve dans d’autres régions du monde, où une forte augmentation du nombre et des activités des organisations violentes transnationales est observée (Salehyan, 2009[23]). Les organisations terroristes sont devenues plus internationales et transnationales depuis que le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) a détourné un avion pour la première fois en 1968. Cette évolution s’est accélérée depuis la fin de la guerre soviéto-afghane, à la fin des années 80.

En Afrique, l’expansion géographique et la relocalisation opportuniste de ces conflits sont amplifiées par la porosité de certaines frontières, qui facilitent la circulation des combattants, des otages et des armes. L’exploitation des frontières poreuses par les acteurs transnationaux a caractérisé les guerres civiles qui ont déchiré le golfe de Guinée à partir de la première guerre civile libérienne (Aluede, 2019[49]). Ces conflits sont suivis d’un accroissement de l’extrémisme religieux, des rébellions et de la violence communautaire dans les années 2000, reposant de plus en plus sur la relocalisation opportuniste d’organisations violentes par-delà les frontières, en particulier dans la région du lac Tchad et dans le Sahel central. Ainsi, en 2012, l’offensive menée par AQMI et le Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA) contre l’armée malienne est soutenue par des combattants touareg ayant fui la Libye avec des armes, des munitions et des explosifs. Cette insurrection s’est depuis propagée au Burkina Faso et au Niger voisins.

Les frontières africaines sont progressivement devenues synonymes de troubles politiques pour plusieurs raisons, impliquant acteurs étatiques et non étatiques (Tableau 2.1). Les dynamiques des acteurs transnationaux violents en Afrique du Nord et de l’Ouest ne peuvent cependant être attribuées à la seule faiblesse ou défaillance des États de la région. Les acteurs étatiques et non étatiques sont impliqués dans des réseaux complexes d’alliances et de conflits qui façonnent les schémas de violence observés depuis la fin des années 90 (OCDE/CSAO, 2021[26]). Les deux ont tendance à utiliser les frontières comme ressource à mobiliser pour vaincre l’ennemi. D’une part, les forces étatiques sont plus contraintes par l’existence de frontières internationales que ne le sont les rebelles et les organisations extrémistes, qui peuvent les considérer comme de simples lignes tracées, ou la manifestation politique d’un ordre étatique à vaincre. D’autre part, les frontières sont un élément puissant de l’ordre mondial, sur lesquelles les États s’appuient si leur souveraineté est menacée par l’incursion sur leur territoire d’acteurs non étatiques ou d’autres États.

Au cours des dernières années, certains États ont envoyé leurs troupes dans les pays voisins afin de rétablir l’ordre à leurs frontières en coupant les lignes de communication, en détruisant des bases d’insurgés ou en exerçant leur droit de poursuite. Dans la région du lac Tchad, le Nigéria et ses voisins ont négocié des droits de poursuite sur une base bilatérale pour faciliter la coordination contre Boko Haram et son groupe dissident, l’ISWAP (Albert, 2017[50]). Ces initiatives ne sont pas toujours concertées. En 2010, par exemple, la Mauritanie a mené une série de raids contre AQMI dans le nord du Mali sans le soutien des forces maliennes (Harmon, 2014[51]). Les forces étatiques peuvent également intervenir au niveau international pour soutenir un allié en difficulté, comme lorsque les troupes guinéennes ont occupé la ville de Yenga en 2011 pour aider l’armée sierra-léonaise à combattre le Front révolutionnaire uni (RUF), un groupe rebelle sierra-léonais fondé au Libéria.

Les forces étatiques peuvent également franchir les frontières pour déstabiliser les régimes voisins. Dans la région des Grands lacs, par exemple, le Front patriotique rwandais (FPR) formé en Ouganda a envahi le Rwanda et mis fin au génocide contre les Tutsi et les Hutu modérés en 1994. Les années suivantes, le FPR et ses alliés ont envahi le Zaïre pour remplacer le président Mobutu Sese Seko, qui soutenait les extrémistes hutus dans l’est du pays. Cette invasion a déclenché la première guerre du Congo. En 1998, pendant la seconde guerre du Congo, des rebelles soutenus par le Rwanda et l’Ouganda ont envahi la nouvellement nommée République démocratique du Congo (RDC) afin de mettre fin aux incursions des Hutu par-delà les frontières occidentales des deux pays et de créer une zone tampon pour protéger les Tutsi du Kivu (Alusala, 2019[52]).

Ces initiatives restent rares en Afrique de l’Ouest, où la plupart des pays évitent les opérations militaires à grande échelle par-delà leurs frontières, privilégiant plutôt les initiatives militaires conjointes contre les insurgés. Ces dernières permettent aux forces armées petites et sous-équipées de nombreux pays africains de mettre en commun leur personnel et leur matériel, et de partager des renseignements sur les organisations violentes. La plus ambitieuse des initiatives conjointes africaines est la Force multinationale mixte (MNJTF) formée dans la région du lac Tchad par le Bénin, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigéria. Depuis le milieu des années 2010, la MNJTF a lancé une série d’offensives militaires contre Boko Haram et ISWAP sur le territoire nigérian. Sa coordination reste toutefois limitée en raison des rivalités entre le Nigéria et ses voisins, et de la faiblesse militaire du Nigéria face à un ennemi très actif (Thurston, 2018[53]).

Tableau 2.1. Pourquoi les acteurs étatiques et non étatiques traversent-ils les frontières ?

|

Acteurs étatiques |

Acteurs non étatiques |

|---|---|

|

Rétablir l’ordre : couper les lignes de communication, détruire les bases d'insurgés, exercer son droit de poursuite |

Se relocaliser dans une autre région ou pays après avoir été vaincu par les forces gouvernementales |

|

Aider ou déstabiliser un voisin |

Utiliser les zones frontalières pour recruter, entraîner et planifier des attaques |

|

Coordonner une offensive régionale |

Exploiter les faiblesses de l'État et les revendications locales |

Source : Adaptation par les auteurs à partir de Walther and Miles (2018[54]).

Les acteurs non étatiques contribuent à la régionalisation des conflits en se réfugiant dans d’autres pays lors des opérations anti-insurrectionnelles. Selon le principe des vases communicants, la pression exercée par un pays sur un groupe armé se traduit par son déplacement opportuniste vers un autre pays, où les capacités militaires ou la volonté politique sont plus faibles. L’histoire récente d’AQMI en est un exemple. Jusqu’au milieu des années 2000, le Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC) – devenu AQMI en 2007 – était surtout un groupe algérien, dirigé par un émir algérien depuis son fief de Kabylie, à l’est d’Alger. Face à la pression croissante des forces de sécurité en Algérie, le GSPC/AQMI étend ses opérations au Sahara-Sahel. Il y est toléré pendant de nombreuses années par le Gouvernement malien, et développe avec les tribus touareg et arabes un réseau d’alliances qui lui permet de mener de nombreuses opérations dans la région (Walther et Christopoulos, 2015[55]). Après l’intervention française de 2013, certains membres d’AQMI fuient vers la Libye, où le chaos qui suit la chute du régime du Colonel Kadhafi constitue un terrain propice aux organisations jihadistes.

Boko Haram et ISWAP connaissent une évolution semblable. Alors que Boko Haram concentre ses attaques dans le nord-est du Nigéria jusqu’en 2014, la pression croissante exercée par les forces gouvernementales l’a amené à perpétrer de plus en plus d’attaques dans les pays voisins du Cameroun, du Niger et du Tchad après plusieurs offensives menées sous l’égide de la MNJTF en 2015 (Dowd, 2018[56]). En Afrique centrale, la LRA suit la même tendance : basé dans le nord de l’Ouganda, le groupe dirigé par Joseph Kony étend ses actions à la RDC et à la République centrafricaine (RCA) à la fin des années 2000, à la suite d’une série d’offensives militaires conjointes menées sans succès par les pays voisins (Schomerus, 2021[57]). Créé au milieu des années 80 dans le nord de l’Ouganda contre le gouvernement du président Yoweri Museveni, la LRA doit en grande partie sa longévité à son utilisation opportuniste et stratégique des frontières et des zones frontalières (Encadré 2.3).

Encadré 2.3. Les frontières comme facteur de longévité : l’exemple de la LRA

À première vue, dans les régions frontalières de l’Ouganda, du Soudan, du Soudan du Sud, de la RDC et de la RCA est lié à celui des attaques dirigées contre la LRA. Le pic de violence en Ouganda à la fin des années 90 et au début des années 2000 est, en effet, étroitement corrélé aux deux campagnes militaires ougandaises contre la LRA, les opérations North et Iron Fist. L’hostilité entre les gouvernements de l’Ouganda et du Soudan alimente alors une guerre transfrontalière par procuration, dans laquelle chaque gouvernement soutient les rebelles contre l’autre gouvernement. La LRA s’est réfugiée au Soudan, en particulier pendant l’opération Iron Fist, et y coexiste de façon relativement pacifique avec les civils soudanais. L’actuel Soudan du Sud est cependant devenu un sanctuaire moins sûr lorsque les rebelles de l’Armée populaire de libération du Soudan (SPLA) ont permis à l’armée ougandaise de traverser librement les zones sous son contrôle, entraînant une augmentation des incidents violents.

La violence de la LRA en Ouganda s’achève avec les pourparlers de paix de Juba, initiés en 2006. La LRA s’est d’abord établie au Soudan (futur Soudan du Sud), avant de s’installer dans les régions frontalières entre le Soudan et la RDC. Au cours de cette période, qui fait suite à l’Accord de paix global au Soudan de 2005, les incidents violents sont courants, mais il est difficile d’en désigner les auteurs en raison du nombre de groupes armés, souvent de petite taille. Alors que les pourparlers de Juba font l’objet de pressions militaires de plus en plus fortes de la part de l’armée ougandaise, les incidents violents contre les civils congolais se multiplient, augmentant de façon dramatique après le bombardement aérien du camp de la LRA de 2008 (Opération Lightning Thunder), qui marque la fin de cet effort de paix. La LRA étant désormais dispersée, les civils en RCA, en RDC et au Soudan du Sud deviennent victimes de violences et s’auto-organisent en milices protectrices.

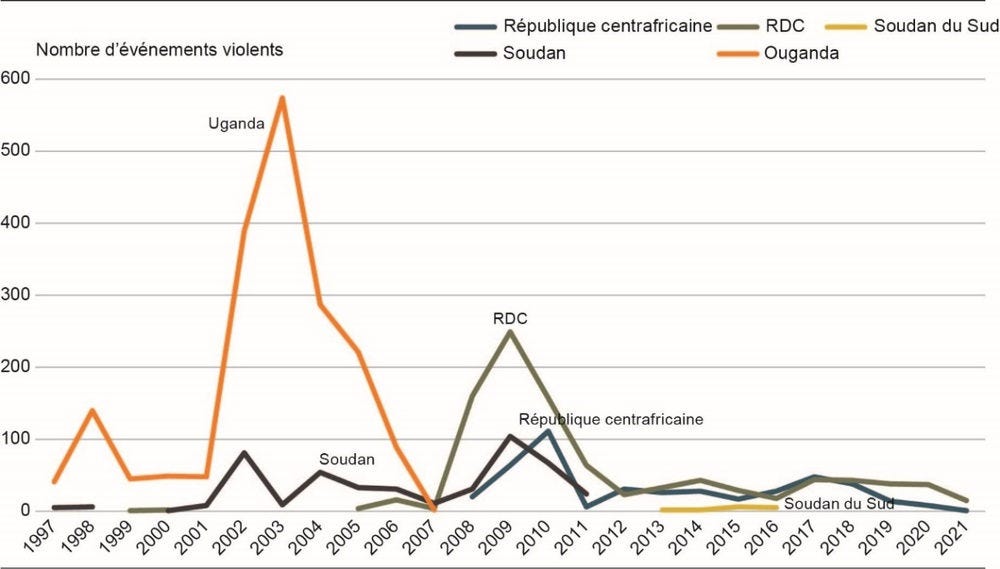

Graphique 2.1. Événements violents impliquant l’Armée de résistance du Seigneur par pays, 1997-2021

Source : Auteurs, d’après les données ACLED (2021[58]). Les données ACLED sont accessibles au public.

À première vue, la stratégie militaire de la LRA, qui consiste à opérer en tant que mouvement rebelle dans les zones frontalières, ne semble pas très durable. Ses activités violentes diminuent dans tous les pays depuis le début des années 2010 : 46 événements violents sont enregistrés en 2020, soit plus de 10 fois moins qu’en 2002 (Graphique 2.1). Toutefois, ces chiffres ne reflètent pas la dynamique stratégique et opportuniste de la mobilité adoptée par le groupe armé. La LRA utilise à des fins stratégiques les intérêts des gouvernements dans des guerres par procuration et les mécanismes de contrôle nébuleux dans les régions frontalières pour trouver des sanctuaires ou déplacer ses troupes et ses biens. L’opportunisme est souvent à l’origine de ces stratégies, ou les a renforcées, la LRA utilisant les dynamiques géopolitiques à son avantage. Le mouvement a sillonné la frontière entre le Soudan du Sud et la RDC pendant des années pour échapper aux missions de maintien de la paix de l’ONU dans la région. Si la LRA était restée durablement en RDC ou au Soudan, la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC, plus tard MONUSCO) ou la Mission des Nations Unies au Soudan (MINUS) auraient théoriquement été en mesure de la poursuivre. L’un de ses objectifs principaux pendant ses longues périodes de rébellion a été d’assurer sa survie contre le gouvernement ougandais de Yoweri Museveni. Le franchissement des frontières et l’utilisation des zones frontalières lui ont permis d’y parvenir durablement.

Source : Mareike Schomerus

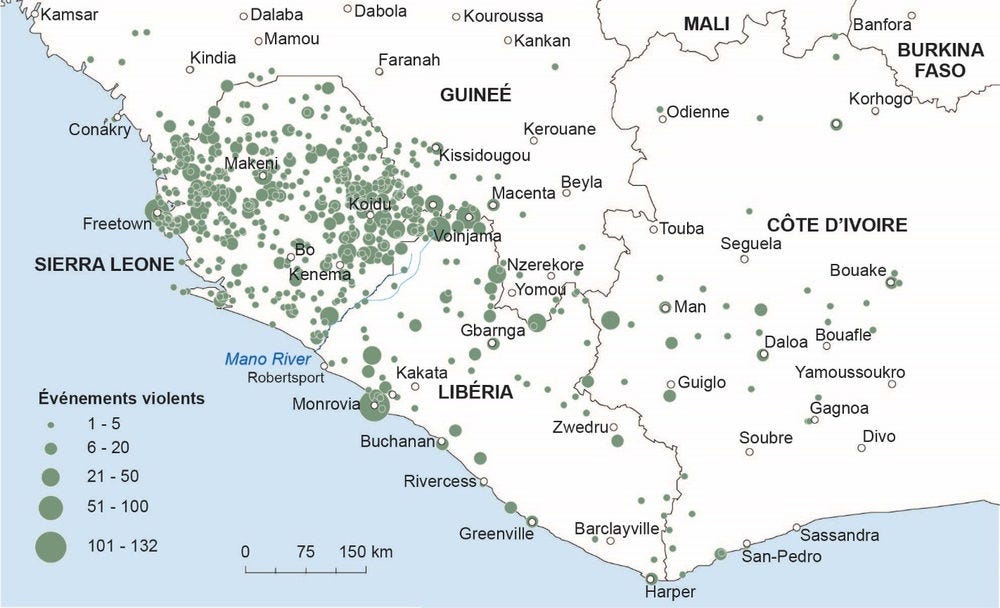

Les acteurs non étatiques utilisent également les zones frontalières pour recruter et entraîner leurs troupes, ou planifier leurs attaques. La partie occidentale du golfe de Guinée illustre de façon dramatique comment guerres et frontières se sont entremêlées pendant les guerres civiles en Sierra Leone et au Libéria (Carte 2.1) Dans cette région, plusieurs milices et groupes rebelles ont opéré au travers des frontières, pour accéder à des ressources minérales précieuses et déstabiliser les régimes politiques voisins. La veille de Noël 1989, le Front patriotique national du Libéria (NPFL) de Charles Taylor, créé en Côte d’Ivoire, entre au Libéria pour renverser le régime de Doe à Monrovia. Deux ans plus tard, ses ennemis du Mouvement unifié de libération du Libéria pour la démocratie (ULIMO) se réfugient en Guinée et en Sierra Leone, d’où ils prennent le contrôle de mines stratégiques au Libéria (Ellis, 1998[59]). La même année, des rebelles du RUF affiliés au NPFL de Taylor, viennent du Libéria pour prendre le contrôle de zones de la Sierra Leone riches en diamants alluviaux. Après l’échec de leur tentative de prise de Freetown en 1995, les combattants du RUF fuient au Libéria, où ils continuent à se livrer à la contrebande, au trafic d’armes et à la violence, et ce, même après les accords de désarmement et de paix de 2002 (Silberfein et Conteh, 2016[60]). Le RUF est également recruté en Guinée par des soldats renégats dans le cadre de leur projet d’insurrection, et impliqué dans des mouvements transfrontaliers illicites de mercenaires, d’enfants soldats et d’armes. Les frontières ont joué un rôle clé durant la deuxième guerre civile libérienne (1999-2003), au cours de laquelle les Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie (LURD) et le Mouvement pour la démocratie au Libéria (MODEL) envahissent le Libéria depuis la Guinée et la Côte d’Ivoire. Leur offensive contre Monrovia entraîne l’exil de Charles Taylor en 2003.

Carte 2.1. Événements violents dans l'ouest du golfe de Guinée, 1997-2003 dandu golfe de Guinée, 1997-2003

Source : Auteurs, d’après les données ACLED (2021[58]). Les données ACLED sont accessibles au public.

Enfin, les acteurs non étatiques se déplacent vers les régions frontalières pour exploiter les faiblesses de l’État et les revendications locales. Certains des jihadistes disent profiter de la porosité ou du manque de surveillance des frontières, affirmant : « vous venez, nous partons, vous partez, nous revenons. Nous allons là où vous n’êtes pas, et vous ne pouvez pas être partout » (Aydinli, 2010[61]). Au cours des dernières années, par exemple, l’État islamique dans le Grand Sahara (EIGS) a étendu ses activités dans la région frontalière de Tillabéri, entre le Niger et le Mali (Bøås, Cissé et Mahamane, 2020[62]). D’abord installé au Mali, l’EIGS a progressivement pris le contrôle de la région de Tillabéri en exploitant les revendications des communautés pastorales, notamment le manque de soutien de l’État et la progression de l’agriculture dans les pâturages traditionnels qui entraînent des tensions, laissées sans réponse des autorités. Par un jeu de violence et d’intimidation, l’EIGS a instauré un mode de gouvernance alternatif, avec lequel l’État ne peut rivaliser faute de force institutionnelle et de pouvoir souverain.

Coûts et avantages de la régionalisation des conflits

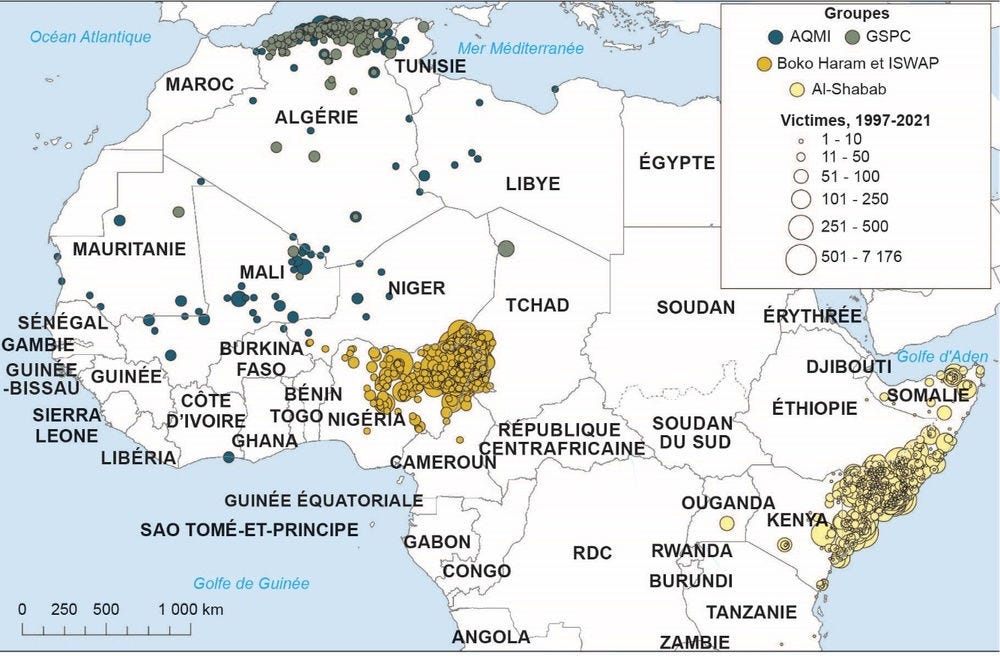

L’hypothèse que les acteurs transnationaux violents traversent fréquemment les frontières ou se replient dans des sanctuaires transfrontaliers suppose qu’ils le font facilement. Cependant, la régionalisation des conflits en Afrique du Nord et de l’Ouest a un coût, pour les forces étatiques comme pour leurs opposants. Il est coûteux et dangereux de franchir les frontières pour tous les belligérants qui doivent évaluer les avantages et les risques de mener des attaques dans des lieux éloignés. C’est pourquoi même les groupes les plus « transnationaux » préfèrent opérer essentiellement dans les limites d’un seul pays (Carte 2.2).

Tableau 2.2. Victimes et événements violents, par organisations transnationales et par pays, 1999-2021

|

National |

Transnational |

|||

|---|---|---|---|---|

|

Organisations |

Victimes (%) |

Événements violents (%) |

Victimes (%) |

Événements violents (%) |

|

Al-Shabaab (Somalie, 2006-21) |

95.2 |

96.4 |

4.8 |

3.6 |

|

Boko Haram et/ou ISWAP (Nigéria, 2009-21) |

79.8 |

63.4 |

20.2 |

36.6 |

|

GSPC (Algérie, 1999-2006) |

92.8 |

96.5 |

7.2 |

3.5 |

|

AQMI (Algérie, 2007-17) |

77.6 |

78.9 |

22.4 |

21.1 |

Source : Auteurs, d’après les données ACLED (2021[58]). Les données ACLED sont accessibles au public.

Entre 2006 et 2021, près de 95 % des victimes et des événements violents imputés à Al-Shabaab se sont produits en Somalie, alors même que le groupe armé menait des opérations spectaculaires au Kenya (Tableau 2.2). De même, bien que le GSPC ait été l’un des groupes armés les plus mobiles d’Afrique du Nord, plus de 90 % des victimes et des événements violents qui lui sont attribués entre 1999 et 2006 ont eu lieu en Algérie, et la proportion de victimes et d’événements violents nationaux dépasse 75 % pour AQMI entre 2007 et 2017. Enfin, bien que les événements violents commis par Boko Haram et ISWAP dans la région du lac Tchad soient devenus plus « internationaux » depuis 2009, les trois quarts des victimes attribuées à ces groupes sont recensées dans le nord du Nigéria, et non au Cameroun, au Niger et au Tchad.

Les frontières restent contraignantes pour les déplacements des groupes armés (Encadré 2.4). Il est en effet coûteux et chronophage de déplacer les individus et les ressources. La méconnaissance géographique et sociale, les langues, et les risques liés à mener des opérations lointaines, la difficulté de savoir qui peut ou doit être soudoyé augmentent les coûts physiques, sociaux ou stratégiques (D’Amato, 2018[16]).

Carte 2.2. Événements violents impliquant certaines organisations transnationales, 1999-2021

Note : Les données concernant le GSPC couvrent la période 1999-2006, AQMI : 2007-17, Boko Haram et ISWAP : 2009-21, Al-Shabaab : 2006-21.

Source : Auteurs, d’après les données ACLED (2021[58]). Les données ACLED sont accessibles au public.

Coûts physiques. Ces coûts sont liés à la connaissance du territoire, aux ressources et aux capacités physiques du groupe. Le franchissement des frontières peut être plus facile dans certains pays, mais il s’accompagne toujours de coûts matériels, du risque d’être identifié par les agriculteurs ou éleveurs locaux, ou localisé par les forces gouvernementales ou des drones. En juin 2020, par exemple, les forces françaises et américaines ont appris que le leader d’AQMI, Abdelmalek Droukdel, était en route pour rencontrer Iyad ag Ghali, le chef du Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (JNIM), dans le nord du Mali. Les Français ont utilisé quatre hélicoptères et un drone pour le suivre et attaquer son véhicule après son franchissement de la frontière algérienne (France24, 2020[63]). Tous les jihadistes ont été tués, à l’exception de leur chauffeur. Droukdel a été tué sur un tronçon de la frontière malienne situé à plus de 1 200 kilomètres de Bamako.

Coûts stratégiques. Passer à l’échelle transnationale permet d’échapper aux forces gouvernementales. Cela peut aussi déclencher des réactions imprévisibles, car les États sont plus enclins à coopérer lorsqu’une organisation violente attaque également leur territoire. Un groupe qui s’étend géographiquement court le risque d’avoir plus d’ennemis à gérer, parfois au-delà de ce qu’il peut se permettre. Au début des années 2010, les dirigeants d’AQMI étaient conscients de ces coûts stratégiques. Dans une lettre confidentielle retrouvée à Tombouctou, Droukdel prévenait ses commandants que « les grandes puissances dominant la situation internationale (...) ont encore de nombreuses cartes à jouer pour empêcher la création en Azawad d’un État islamique dirigé par les jihadistes et islamistes ». Aussi Droukdel les prévenait-il qu’« une intervention militaire aurait lieu, directement ou indirectement, ou qu’un blocus économique, politique et militaire complet serait imposé, ainsi que de multiples pressions, qui à la fin nous obligeraient à nous replier sur nos bases arrière, ou ligueraient le peuple contre nous » (AP, 2013[64]). Il s’est fermement opposé à la décision d’AQMI d’entrer en guerre contre le MNLA laïc, et l’a encouragé à nouer des alliances durables au Mali, tant avec les dirigeants politiques qu’avec les communautés locales.

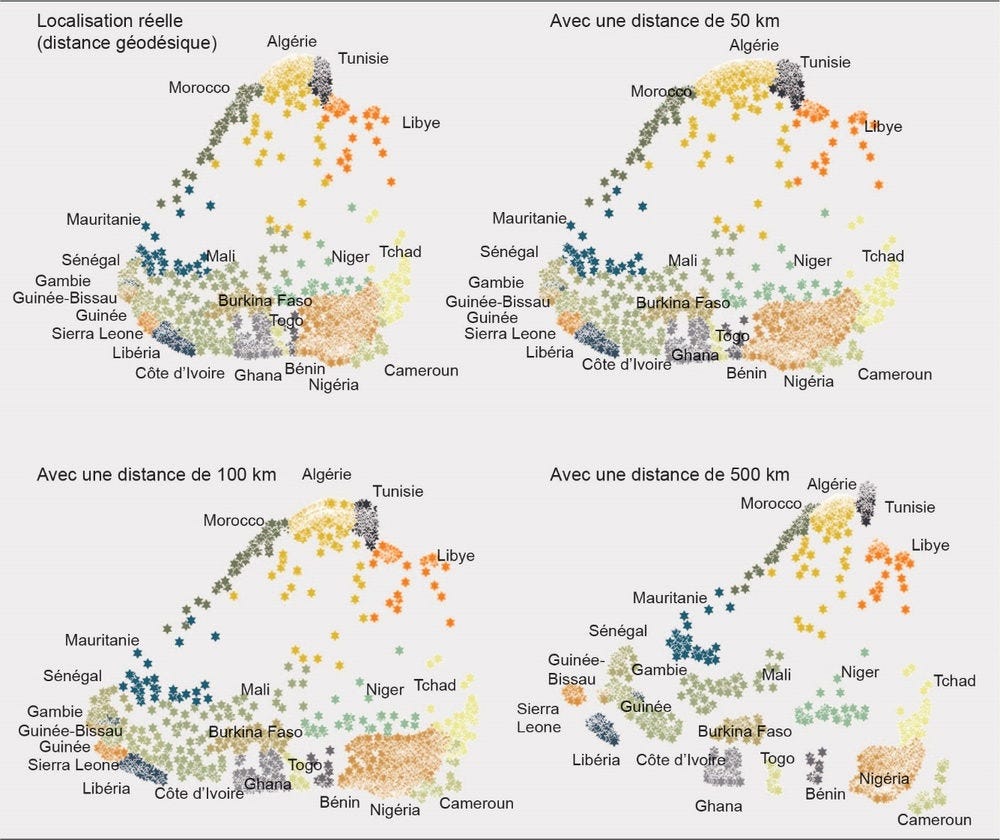

Encadré 2.4. Modélisation du coût des frontières en Afrique du Nord et de l’Ouest

Une façon simple de modéliser les obstacles liés aux frontières consiste à concevoir la frontière comme une distance supplémentaire à parcourir par un groupe armé pour se rendre d’un point à un autre. Par exemple, dans une région où la vitesse moyenne des camionnettes est de 50 km/h, l’ajout de 100 kilomètres pour tenir compte du franchissement d’une frontière allonge le temps de parcours de deux heures. Ce principe peut être utilisé pour comparer les emplacements réels des attaques dans une région avec leurs emplacements hypothétiques, si le retard occasionné par le franchissement de la frontière était pris en compte. Si les positions réelles et hypothétiques sont identiques, les frontières ne sont pas un obstacle significatif à la mobilité des groupes armés, qui sont alors libres de développer une stratégie internationale. Si ces positions sont éloignées, cela signifie que les groupes armés sont fortement limités par les frontières nationales, et développeront plutôt une stratégie plus nationale ou locale.

La Carte 2.3 représente les attaques commises par des organisations islamistes violentes en Afrique du Nord et de l’Ouest de 1997 à 2015. Elle montre leurs positions réelles, ainsi que leur distorsion lorsque les frontières sont modélisées comme étant l’équivalent d’une distance supplémentaire de 50, 100 ou 500 kilomètres entre les pays. Cette carte montre que la présence d’une frontière a peu d’incidences tant que son franchissement coûte à peu près aussi cher que de parcourir 100 kilomètres dans le pays de départ. Lorsque la distorsion atteint 100 kilomètres, les emplacements des attaques dans différents pays commencent à se séparer sur la carte, en particulier le long du golfe de Guinée. La frontière entre l’Algérie et la Tunisie, quant à elle, n’a que peu d’incidences sur la localisation des attaques. Lorsque l’effet de la présence d’une frontière atteint 500 kilomètres, les emplacements des attaques sont clairement séparés par pays, ce qui met en évidence les logiques nationales par rapport aux logiques internationales.

Carte 2.3. Modélisation des frontières sous forme de distances en Afrique du Nord et de l’Ouest, 1997-2015

Note : Ces cartes représentent les emplacements réels des attaques, ainsi que la modélisation de leurs emplacements hypothétiques équivalents à des distances de 50, 100 et 500 kilomètres.

Source : Adaptation par les auteurs à partir de Skillicorn et al. (2021[65]).

Coûts sociaux. Lorsque des organisations violentes s’installent dans une autre région ou un autre pays, elles peuvent perdre le soutien de la population civile sur laquelle elles s’appuyaient pour les renseignements, la mobilité et les autres ressources. Reconstruire des relations sociales et politiques avec les communautés locales est un processus long et compliqué. Dans le nord du Mali, par exemple, AQMI a mis des années à développer un réseau d’alliances avec des tribus touareg et arabes qui lui permette de mener de nombreuses opérations dans la région (Thurston, 2020[66]). Cette stratégie s’est avérée à double tranchant lorsque les groupes jihadistes locaux ont commencé à imposer la charia et à détruire des sanctuaires, et que la population a tourné le dos aux groupes extrémistes. Entre le Mali et le Niger, il a également fallu plusieurs années à l’EIGS pour convaincre les chefs locaux de travailler aux côtés des insurgés, contre le gouvernement central. Lors de l’embuscade de Tongo, en 2017, la complicité avec les chefs locaux a permis de retarder le départ du convoi des troupes nigériennes et américaines du village permettant aux jihadistes d’arriver et d’attaquer.

Jusqu’à présent, le plus grand obstacle à l’internationalisation des organisations jihadistes réside dans leur incapacité à créer des entités supranationales capables de surmonter leurs divisions ethniques et tribales locales. C’est l’un des plus grands paradoxes, et l’une des limites, de ces organisations. En effet, l’un de leurs principaux objectifs est de s’appuyer sur une communauté supranationale de croyants pour créer de nouvelles entités politiques dans lesquelles le politique et le religieux ne seraient pas séparés, comme pendant l’âge d’or islamique, qui a commencé au VIIIe siècle (Moghadam et Fishman, 2011[67]). Contrairement aux rebelles traditionnels, qui cherchent surtout à créer un nouveau pays ou à devenir plus autonomes, les groupes jihadistes considèrent les divisions tribales, ethniques et nationales comme un obstacle à leur projet. C’est pourquoi les plus internationalistes d’entre eux, comme Oussama ben Laden, souhaitent unir les musulmans sur la base de leur religion, plutôt que de leurs allégeances locales ou nationales. Toutefois, la plupart des organisations jihadistes dépendent encore du soutien tribal et ethnique pour leur financement, l’allégeance et les opérations militaires contre des ennemis communs. Au Sahara-Sahel notamment, très peu d’organisations jihadistes sont parvenues à développer un projet religieux et politique capable de transcender les frontières ethniques et nationales, comme le montrent les exemples d’Ansar Dine, Katibat Macina et Boko Haram.

Lorsque Iyad ag Ghali a créé Ansar Dine en 2012, il a tenté d’unifier les populations touareg et arabes sous la bannière de l’Islam et de créer une organisation capable de rivaliser avec les autres groupes rebelles touareg pour le contrôle du nord du Mali. Ces deux objectifs étant contradictoires par nature, Ansar Dine n’a pas réussi à recruter suffisamment au-delà de sa base tribale, les Ifogha du Mali, et s’est avéré incapable de fédérer les Touareg des pays voisins.

Katibat Macina est un autre exemple intéressant car son nom renvoie à la fois à une zone géographique du Mali actuel et à un régime islamique fondé par le chef de guerre peul Sékou Amadou au début du XIXe siècle. En appelant son groupe « Macina », Amadou Kouffa a tenté de recréer l’une des rares entités politiques et religieuses de l’époque précoloniale qui ne soit pas fondée sur l’identité locale ou nationale. Son projet de force jihadiste multiethnique basé sur une utopie théocratique a cependant largement échoué. La plupart des recrues de Katibat Macina sont issues de l’ethnie peul, comme Kouffa. De plus, la tentative de ce dernier de présenter Katibat Macina comme le défenseur des Peul a favorisé le développement de violences interethniques entre les Peul et leurs voisins Dogon et Bambara, contribuant à déplacer l’épicentre du conflit malien du nord du pays vers la région du delta intérieur du Niger et le pays dogon.

Lorsque le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, a déclaré le jihad contre ses ennemis en 2010, il a annoncé que les zones sous son contrôle faisaient désormais « partie d’un État islamique qui n’a plus rien à voir avec le Nigéria » (Pieri et Zenn, 2016[68]). Sa déclaration n’était pas qu’un appel opportuniste pour attirer l’attention de l’État islamique, de la communauté jihadiste mondiale ou des médias internationaux. Shekau tentait plutôt de recréer l’entité politique précoloniale fondée par Usman Dan Fodio en 1804, connue sous le nom de califat de Sokoto. Dan Fodio, qui était peul, renversa les États musulmans haoussa du nord du Nigéria pour établir à leur place un califat qui perdura pendant un siècle, jusqu’à la colonisation britannique. À l’est de Sokoto se trouvait un autre empire précolonial, le Kanem-Bornou, patrie traditionnelle des Kanouri. Boko Haram s’est étendu presque entièrement dans les limites de l’empire historique du Kanem-Bornou, et la plupart de ses membres et dirigeants appartiennent au groupe ethnique Kanouri. En revanche, la région de Sokoto de Dan Fodio est restée largement en dehors du contrôle de Boko Haram. Il s’agit d’un paradoxe essentiel pour Boko Haram, qui cherche la légitimité du fondateur peul du califat de Sokoto, tout en opérant principalement dans les zones kanouri de l’ancien empire du Kanem-Bornou.

Une approche spatiale des conflits transnationaux

Bien que les frontières jouent un rôle essentiel dans la diffusion de la violence, les dynamiques et les facteurs de cette propagation restent peu connus. En Afrique, les groupes extrémistes se sont avérés particulièrement résistants aux pressions étatiques et militaires, grâce à des stratégies transnationales, l’existence de sanctuaires et d’autres moyens pour échapper à leurs opposants et éviter de se faire capturer. Selon les théories des relations internationales, les interventions doivent particulièrement cibler la propagation transnationale pour éviter la propagation et déstabilisation de régions entières. Aussi est-il essentiel de comprendre les facteurs qui contribuent à la contagion des conflits.

Ce rapport adopte une approche régionale centrée sur l’impact des acteurs étatiques et non étatiques sur les conflits transnationaux. Le rôle de ces acteurs dans le développement et la prévention de la violence transnationale demeure peu connu et nécessiterait davantage d’analyses. Des travaux récents ont remis en question les approches stato-centrées des conflits transnationaux, affirmant le caractère essentiel des acteurs locaux, sociaux et non étatiques dans l’évolution des dynamiques autour des sanctuaires frontaliers. Ce rapport poursuit cette voie en proposant une analyse désagrégée des événements violents impliquant des forces armées et leurs ennemis dans les régions frontalières. Ce faisant, il participe aux travaux sur le transnationalisme et l’utilisation de sanctuaires par les groupes violents en réponse au pouvoir ou à la faiblesse de l’État.

Cette étude adopte une approche spatiale de la violence transnationale en Afrique du Nord et de l’Ouest. Alors que de nombreux travaux montrent l’importance des zones frontalières pour les groupes violents, il manque encore une analyse régionale qui puisse servir de référence aux études de cas. Peu de choses sont connues sur les relations entre la violence politique et les zones frontalières à l’échelle de la région, aussi certaines questions empiriques fondamentales demeurent-elles inexplorées. Par exemple, les zones frontalières d’Afrique du Nord et de l’Ouest sont-elles plus violentes que les autres régions ? L’intensité de la violence dans les régions frontalières a-t-elle évolué au fil du temps ? Certaines régions frontalières sont-elles plus violentes que d’autres ? Ces questions sont traitées dans les chapitres 3 et 4.

Références

[58] ACLED (2021), Armed Conflict Location & Event Data Project, https://acleddata.com.

[50] Albert, I. (2017), « Rethinking the functionality of the Multinational Joint Task Force in managing the Boko Haram crisis in the Lake Chad Basin », Africa Development, vol. 42/3, pp. 119-135.

[49] Aluede, J. (2019), « The cross-border dimension of intrastate conflicts in Africa : An analysis of the Great Lakes region and Mano River », dans Moyo, I. et C. Nshimbi (dir. pub.), African Borders, Conflict, Regional and Continental Integration, Routledge, London, https://doi.org/10.4324/9780429057014-6.

[52] Alusala, N. (2019), « Border fragility and the causes of war and conflict in the Democratic Republic of the Congo », dans Moyo, I. et C. Nshimbi (dir. pub.), African Borders, Conflict, Regional and Continental Integration, Routledge, London, https://doi.org/10.4324/9780429057014-5.

[64] AP (2013), « Al Qaeda Sahara Playbook », The Associated Press.

[31] Arieli, T. (2016), « Borders, conflict and security », International Journal of Conflict Management, vol. 27/4, pp. 487-504, https://doi.org/10.1108/IJCMA-08-2015-0050.

[17] Arsenault, E. et T. Bacon (2014), « Disaggregating and defeating terrorist safe havens », Studies in Conflict and Terrorism, vol. 38/2, pp. 85-112, https://doi.org/10.1080/1057610X.2014.977605.

[6] Avdan, N. et C. Gelpi (2017), « Do good fences make good neighbors? Border barriers and the transnational flow of terrorist violence », International Studies Quarterly, vol. 61/1, pp. 14-27, https://doi.org/10.1093/ISQ/SQW042.

[61] Aydinli, E. (dir. pub.) (2010), Emerging Transnational (In)security Governance : A Statist-Transnationalist Approach, Routledge, London.

[3] Bach, D. (2016), Regionalism in Africa : Genealogies, Institutions and Trans-state Networks, Routledge, London.

[62] Bøås, M., A. Cissé et L. Mahamane (2020), « Explaining violence in Tillabéri: Insurgent appropriation of local grievances? », The International Spectator, vol. 55/4, pp. 118-132, https://doi.org/10.1080/03932729.2020.1833567.

[5] Brambilla, C. et R. Jones (2019), « Rethinking borders, violence, and conflict: From sovereign power to borderscapes as sites of struggles », Society and Space, vol. 38/2, pp. 287-305, https://doi.org/10.1177/0263775819856352.

[35] Brunet-Jailly, E. (2005), « Theorizing borders: An interdisciplinary perspective », Geopolitics, vol. 10/4, pp. 633-649, https://doi.org/10.1080/14650040500318449.

[22] Campana, A. et B. Ducol (2011), « Rethinking terrorist safe havens: Beyond a state-centric approach », Civil Wars, vol. 13/4, pp. 396-413, https://doi.org/10.1080/13698249.2011.629868.

[4] Carmignani, F. et P. Kler (2016), « The geographical spillover of armed conflict in Sub-Saharan Africa », Economic Systems, vol. 40/1, pp. 109-119, https://doi.org/10.1016/J.ECOSYS.2015.08.002.

[20] Crenshaw, M. (2020), « Rethinking Transnational Terrorism », Peacework Papers, United States Institute of Peace, Washinton D.C.

[16] D’Amato, S. (2018), « Terrorists going transnational: Rethinking the role of states in the case of AQIM and Boko Haram », Critical Studies on Terrorism, vol. 11/1, pp. 151-172, https://doi.org/10.1080/17539153.2017.1347238.

[14] Department of State (2019), Country Reports on Terrorism 2019, Department of State , Washington, D.C.

[8] Dobler, G. (2016), « The green, the grey and the blue: A typology of cross-border trade in Africa », The Journal of Modern African Studies, vol. 54/1, pp. 145-169, https://doi.org/10.1017/S0022278X15000993.

[56] Dowd, C. (2018), « Nigeria’s Boko Haram : local, national and transnational dynamics », dans Walther, O. (dir. pub.), African Border Disorders : Addressing Transnational Extremist Organizations, Routledge, New York, https://doi.org/10.4324/9781315166483-6.

[59] Ellis, S. (1998), Liberia’s Warlord Insurgency, James Currey, Oxford.

[25] Forsberg, E. (2016), « Transnational dimensions of civil war : Clustering, contagion, and connectedness », dans Mason, D. (dir. pub.), What do we Know About Civil Wars?, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham.

[63] France24 (2020), « French forces kill al Qaeda’s North Africa chief in Mali, defence minister says », France24, https://www.france24.com/en/20200605-french-forces-kill-al-qaeda-s-north-africa-chief-in-mali-ministry-says (consulté le 5 juin).

[37] Frowd, P. (2018), Security at the Borders: Transnational Practices and Technologies in West Africa, Cambridge University Press, Cambridge, https://doi.org/10.1070/9781108556095.

[13] Gray, D. et K. Latour (2010), « Terrorist Black Holes: Global Regions Shrouded in Lawlessness », Global Security Studies, vol. 1/3, pp. 154-163.

[51] Harmon, S. (2014), Terror and Insurgency in the Sahara-Sahel Region : Corruption, Contraband, Jihad and the Mali War of 2012-2013, Routledge, https://doi.org/10.4324/9781315612096.

[1] Howard, A. et R. Shain (2005), The Spatial Factor in African history : The Relationship of the Social, Material, and Perceptual, Brill, Leiden.

[12] Innes, M. (2007), Denial of Sanctuary: Understanding Terrorist Safe Havens, Praeger.

[24] Iocchi, A. (2020), « The margins at the core : Boko Haram’s impact on hybrid governance on Lake Chad », dans Santini, R., A. Polese et R. Kevlihan (dir. pub.), Limited Statehood and Informal Governance in the Middle East and Africa, Routledge, https://doi.org/10.4324/9780429504570-10.

[28] Iriye, A. (2007), « The transnational turn », Diplomatic History, vol. 31/3, pp. 373-376, https://doi.org/10.1111/J.1467-7709.2007.00641.X.

[45] Justin, P. et L. De Vries (2017), « Governing unclear lines: Local boundaries as a (re)source of conflict in South Sudan », Journal of Borderland Studies, vol. 34/1, pp. 31-46, https://doi.org/10.1080/08865655.2017.1294497.

[27] Kaldor, M. (2012), New & Old wars : Organized Violence in a Global Era, Stanford University Press, Palo Alto.

[10] Kill, T. (2013), « Frontier Dispute (Burkina Faso/Niger) (I.C.J.) », International Legal Materials, vol. 52/6, pp. 1215-1256, https://doi.org/10.5305/INTELEGAMATE.52.6.1215.

[32] Lamarque, H. (2014), « Fuelling the borderland: Power and petrol in Goma and Gisenyi », Articulo – Journal of Urban Research, vol. 10, pp. 1-15, https://doi.org/10.4000/ARTICULO.2540.

[7] Laremont, R. (2005), Borders, Nationalism, and the African State, Lynne Rienner, London.

[40] Makkonen, T. et A. Williams (2016), « Border region studies: the structure of an ‘offbeat’ field of regional studies », Regional Studies, Regional Science, vol. 3/1, pp. 355-367, https://doi.org/10.1080/21681376.2016.1209982.

[30] Meagher, K. (2014), « Smuggling ideologies: From criminalization to hybrid governance in African clandestine economies », African Affairs, vol. 113/453, pp. 497-517, https://doi.org/10.1093/AFRAF/ADU057.

[67] Moghadam, A. et B. Fishman (2011), Fault lines in global Jihad : organizational, strategic and ideological fissures, Routledge, New York.

[46] Moyo, I. et C. Nshimbi (dir. pub.) (2019), « African Borders, Conflict, Regional and Continental Integration », African Borders, Conflict, Regional and Continental Integration.

[2] Nugent, P. (2019), Boundaries, Communities and State-Making in West Africa: The Centrality of the Margins, Cambridge University Press, https://doi.org/10.1017/9781139105828.

[42] Nugent, P. (2008), « Border anomalies: the role of local actors in shaping spaces along the Senegal-Gambia and Ghana-Togo borders », dans Bellagamba, A. et G. Klute (dir. pub.), Beside the State : Emergent Powers in Contemporary Africa, Rüdiger Köppe Verlag, Cologne, https://www.research.ed.ac.uk/en/publications/border-anomalies-the-role-of-local-actors-in-shaping-spaces-along (consulté le 10 octobre 2021).

[26] OCDE/CSAO (2021), Réseaux de conflit en Afrique du Nord et de l’Ouest, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/80c03df7-fr.

[70] OCDE/CSAO (2020), Géographie des conflits en Afrique du Nord et de l’Ouest, Cahiers de l’Afrique de l’Ouest, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/4b0abf5e-fr.

[69] OCDE/CSAO (2017), Coopération transfrontalière et réseaux de gouvernance en Afrique de l’Ouest, Éditions OCDE, Paris, https://doi/org/10.1787/9789264265974-fr.

[38] Parker, N. et N. Vaughan-Williams (2009), « Lines in the Sand? Towards an agenda for critical border studies », Geopolitics, vol. 14/3, pp. 582-587.

[21] Phillips, M. et E. Kamen (2014), « Entering the black hole: The Taliban, terrorism, and organised crime », Contemporary Voices: St Andrews Journal of International Relations, vol. 5/3, https://doi.org/10.15664/JTR.945.

[68] Pieri, Z. et J. Zenn (2016), « The Boko Haram paradox: Ethnicity, religion, and historical memory in pursuit of a caliphate », African Security, vol. 9/1, pp. 66-88, https://doi.org/10.1080/19392206.2016.1132906.

[39] Pisani, M., J. Reyes et B. García (2011), « Looking back twenty‐three years: An analysis of contributors and contributions to the journal of borderlands studies, 1986 (volume 1, number 1) to 2008 (volume 23, number 2) », Journal of Borderlands Studies, vol. 24/1, pp. 1-16.

[48] Radil, S., I. Irmischer et O. Walther (2021), « Contextualizing the relationship between borderlands and political violence: A dynamic space-time analysis in North and West Africa », https://doi.org/10.1080/08865655.2021.1968926.

[9] Radil, S., J. Pinos et T. Ptak (2021), « Borders resurgent: towards a post-Covid-19 global border regime? », Space and Polity, vol. 25/1, pp. 132-140, https://doi.org/10.1080/08865655.2021.1968926.

[36] Rumford, C. (2012), « Towards a multiperspectival study of borders », Geopolitics, vol. 17/4, pp. 887-902, https://doi.org/10.1080/14650045.2012.660584.

[23] Salehyan, I. (2009), Rebels without Borders: Transnational Insurgencies in World Politics, Cambridge University Press, Ithaca.

[57] Schomerus, M. (2021), The Lord’s Resistance Army: Violence and Peacemaking in Africa.

[41] Scott, J. (2020), A Research Agenda for Border Studies, Edward Elgar, Cheltenham.

[60] Silberfein, M. et A. Conteh (2016), « Boundaries and conflict in the Mano River region of West Africa: », Conflict Management and Peace Science, vol. 23/4, pp. 343-361, https://doi.org/10.1080/07388940600972685.

[65] Skillicorn, D. et al. (2021), « The diffusion and permeability of political violence in North and West Africa », Terrorism and Political Violence, vol. 33/5, pp. 1032-1054, https://doi.org/10.1080/09546553.2019.1598388.

[34] Strazzari, F. (2015), Azawad and the rights of passage: the role of illicit trade in the logic of armed group formation in northern Mali, Norwegian Peacebuilding Resource Centre.

[66] Thurston, A. (2020), Jihadists of North Africa and the Sahel: Local Politics and Rebel Groups, Cambridge University Press, Cambridge, https://doi.org/10.1017/9781108771160.

[53] Thurston, A. (2018), Boko Haram: The History of an African Jihadist Movement, Princeton University Press, Princeton.

[33] Titeca, K. et T. Herdt (2010), « Regulation, cross-border trade and practical norms in West Nile, North-Western Uganda », Africa, vol. 80/4, pp. 573-594, https://doi.org/10.3366/AFR.2010.0403.

[19] Twagiramungu, N. et al. (2019), « Re-describing transnational conflict in Africa », The Journal of Modern African Studies, vol. 57/3, pp. 377-391, https://doi.org/10.1017/S0022278X19000107.

[15] UN (2015), « Statement by the President of the Security Council », United Nations, http://undocs.org/S/PRST/2015/24.

[18] US Government (2004), The 9/11 Commission Report:, National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, Washington, D.C., https://www.9-11commission.gov/report/911Report.pdf.

[29] van den Boogard, V., W. Prichard et S. Jibao (2021), « Norms, networks, power and control: Understanding informal payments and brokerage in cross-border trade in Sierra Leone », Journal of Borderlands Studies, vol. 36/1, pp. 77-97, https://doi.org/10.1080/08865655.2018.1510333.

[44] Walther, O. (2015), « Business, brokers and borders: The structure of West African trade networks », Journal of Development Studies, vol. 51/5, pp. 603-620, https://doi.org/10.1080/00220388.2015.1010152.

[11] Walther, O. (2015), « Niger-Benin: The Niger-Mekrou Rivers and the Lété Island », dans Brunet-Jailly, E. (dir. pub.), Border Disputes : A Global Encyclopedia, ABC-CLIO/Greenwood, Santa Barbara.

[55] Walther, O. et D. Christopoulos (2015), « Islamic terrorism and the Malian rebellion », Terrorism and Political Violence, vol. 27/3, pp. 497-519, https://doi.org/10.1080/09546553.2013.809340.

[54] Walther, O. et W. Miles (dir. pub.) (2018), African Border Disorders: Addressing Transnational Extremist Organizations, Routledge, New York.

[47] Williams, P. (2011), War & Conflict in Africa, Polity Press, Cambridge.

[43] Zeller, W. (2009), « Danger and opportunity in Katima Mulilo: A Namibian border boomtown at transnational crossroads », Journal of Southern African Studies, vol. 35/1, pp. 133-154, https://doi.org/10.1080/03057070802685619.

Note

← 1. Cette partie s’inspire des travaux de Walther et Miles (2018[54]) et (2020[70]).